私たちの生活において、睡眠は単なる休息以上の重要な役割を担っています。一日の活動で疲弊した心身を回復させ、翌日への活力を蓄えるために不可欠な生理現象です。しかし、「睡眠」と一括りに言っても、その中身は均一ではありません。私たちの眠りは、性質の異なる2つの状態、すなわち「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」が周期的に繰り返されることで成り立っています。

特に「ノンレム睡眠」は、「深い眠り」として知られ、脳と身体の疲労回復、成長ホルモンの分泌、免疫機能の強化など、生命維持に欠かせない極めて重要な役割を担っています。一方で、「レム睡眠」は記憶の整理や定着に関わる「浅い眠り」とされています。

この記事では、睡眠の質を語る上で中心的な存在である「ノンレム睡眠」に焦点を当て、その基本的な定義から、レム睡眠との違い、睡眠サイクルにおける役割、そして健康にもたらす多岐にわたる効果までを、専門的な知見を交えながら分かりやすく徹底解説します。さらに、質の高いノンレム睡眠を確保し、日々のパフォーマンスを最大限に高めるための具体的な方法についても詳しくご紹介します。

睡眠に関する正しい知識を身につけることは、より健康的で充実した毎日を送るための第一歩です。この記事を通じて、ご自身の睡眠を見つめ直し、最高のコンディションを手に入れるためのヒントを見つけていただければ幸いです。

目次

ノンレム睡眠とは

ノンレム睡眠は、私たちの睡眠時間の大半を占める、極めて重要な睡眠状態です。その名前は「Non-Rapid Eye Movement(ノン・ラピッド・アイ・ムーブメント)」の頭文字をとったもので、「急速な眼球運動がない睡眠」を意味します。これは、後述するレム睡眠の特徴である急速な眼球運動(REM)が見られないことに由来しています。

一般的に、ノンレム睡眠は「脳を休ませるための深い眠り」と定義されます。日中の活発な情報処理や思考活動によって疲労した大脳を鎮静化させ、クールダウンさせるための時間です。この間、脳波はゆっくりとした大きな振幅の波形(徐波)を示し、脳の活動レベルが大幅に低下します。

睡眠全体の約75%〜80%を占めるとされるノンレ-ム睡眠は、私たちの心身の健康を根底から支える「守りの睡眠」とも言えるでしょう。この時間を通じて、脳はエネルギーを再充電し、日中に蓄積した疲労物質を排出し、神経細胞のメンテナンスを行います。もし、このノンレム睡眠が十分に取れないと、集中力や判断力の低下、記憶力の減退、感情の不安定化といった、様々な不調を引き起こす原因となります。

脳を休ませるための深い眠り

ノンレム睡眠の最も核心的な役割は、大脳皮質の活動を鎮静化させ、脳そのものを休息させることにあります。私たちが起きている間、脳は五感から入る膨大な情報を受け取り、処理し、思考し、感情を生み出し、身体への指令を出し続けています。これは、コンピューターが常に複数のアプリケーションを稼働させている状態に似ており、膨大なエネルギーを消費し、システムに負荷をかけ続けます。

この活動によって、脳内にはアデノシンをはじめとする「睡眠物質」あるいは「疲労物質」が蓄積していきます。このアデノシンが脳内の受容体に結合することで、私たちは眠気を感じるようになります。ノンレム睡眠は、この蓄積したアデノシンを分解・除去し、脳のオーバーヒートを防ぐための重要なプロセスです。

さらに近年の研究では、ノンレム睡眠中、特に最も深いステージである「徐波睡眠」の間に、脳の老廃物を洗い流す「グリンパティック・システム」というメカニズムが活発に機能することがわかってきました。このシステムは、脳細胞の周囲の空間が広がることで脳脊髄液の流れを促進し、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβなどの有害なタンパク質を効率的に除去します。つまり、ノンレム睡眠は脳の「大掃除」の時間であり、神経変性疾患の予防にも繋がる可能性が示唆されているのです。

具体例を挙げると、資格試験の勉強で複雑な内容を詰め込んだ日や、重要なプレゼンテーションのために一日中頭をフル回転させた日などは、普段よりも強い眠気を感じることが多いでしょう。これは、脳が通常以上の負荷にさらされた結果、より多くの休息、すなわち質の高いノンレ-ム睡眠を要求しているサインです。このような日にぐっすりと眠ることで、翌朝には頭がスッキリとし、新たな情報を受け入れる準備が整います。

もしノンレム睡眠が慢性的に不足すると、脳の疲労は回復されず、日中のパフォーマンスに深刻な影響を及ぼします。注意力が散漫になり、簡単なミスが増えたり、新しいことを覚えるのが難しくなったりします。また、感情をコントロールする前頭前野の機能が低下するため、些細なことでイライラしたり、落ち込みやすくなったりと、精神的な安定も損なわれがちです。

このように、ノンレム睡眠は単に体を横たえて意識を失っている状態ではなく、脳の健康と機能を維持・回復させるために積極的に行われる、極めて重要な生命活動なのです。この「脳の休息」こそが、私たちが毎日を明晰な頭脳で、安定した心で過ごすための基盤を築いていると言っても過言ではありません。

レム睡眠とは

ノンレム睡眠が「脳の眠り」であるならば、レム睡眠は「身体の眠り」と表現されることが多い、もう一つの重要な睡眠状態です。その名称は「Rapid Eye Movement(ラピッド・アイ・ムーブメント)」の頭文字から来ており、その名の通り、閉じたまぶたの下で眼球が素早くキョロキョロと動くのが最大の特徴です。

一般的に、レム睡眠は「身体を休ませ記憶を整理する浅い眠り」と定義されます。ノンレム睡眠中とは対照的に、レム睡眠中の脳は、まるで起きているかのように活発に活動しています。脳波も、覚醒時に似た速くて振幅の小さいパターンを示すため、「逆説睡眠(Paradoxical Sleep)」とも呼ばれます。

しかし、脳が活発である一方で、身体の筋肉、特に姿勢を保つための骨格筋は完全に力が抜け、弛緩した状態(筋アトニア)になります。これにより、身体は深い休息状態に入ります。この脳の活動と身体の弛緩という一見矛盾した状態こそが、レム睡眠のユニークな役割を可能にしています。

睡眠全体の約20%〜25%を占めるレム睡眠は、心とスキルの成長を支える「攻めの睡眠」と言えるでしょう。この時間を通じて、私たちは日中に学習した事柄を整理・定着させ、感情を処理し、創造的な問題解決の糸口を見つけることさえあるのです。

身体を休ませ記憶を整理する浅い眠り

レム睡眠の役割は多岐にわたりますが、特に重要なのが「記憶の整理と定着」です。日中に私たちは、仕事の手順、友人との会話、読んだ本の内容、練習したスポーツの動きなど、膨大な情報を経験として取り込みます。これらの情報は、まず脳の「海馬」という領域に一時的に保存されます。しかし、海馬の容量には限りがあり、すべての情報を永続的に保持することはできません。

ここでレ-ム睡眠が重要な役割を果たします。レム睡眠中、脳は海馬に仮置きされた情報の中から、重要なものとそうでないものを選別します。そして、重要だと判断された情報(特に手続き記憶やエピソード記憶)を、長期的な貯蔵庫である「大脳皮質」へと転送し、既存の知識ネットワークと統合する作業を行うのです。このプロセスにより、新しい記憶は安定化し、忘れにくい長期記憶へと変わります。

例えば、自転車の乗り方を練習した日や、新しい楽器のフレーズを覚えた日にしっかり眠ると、翌日には昨日よりもうまくできるようになっている経験はないでしょうか。これは、レム睡眠中に脳が運動技能に関する情報(手続き記憶)を整理し、神経回路を再構築・強化した結果です。一夜明けてスキルが向上するのは、まさにレム睡眠のおかげなのです。

また、レム睡眠は「感情の処理」にも深く関わっています。日中に経験した嫌な出来事やストレスフルな体験は、強い感情的なラベルと共に記憶されます。レム睡眠中、脳はこれらの出来事を追体験しますが、その際にストレスホルモンの分泌が抑制されるため、出来事そのものとそれに伴う強い感情とを切り離す作業が行われると考えられています。これにより、感情的な記憶の「毒抜き」が行われ、翌朝には少し客観的にその出来事を見られるようになったり、心の整理がついたりします。一晩寝ると怒りや悲しみが和らぐのは、このレム睡眠の感情整理機能が一因とされています。

一方で、レム睡眠は「身体の休息」という側面も持ちます。脳は活動していますが、首や手足の筋肉は完全に弛緩しているため、身体は深いリラックス状態にあります。この筋肉の弛緩は、夢の内容に合わせて身体が実際に動いてしまうのを防ぐための安全装置でもあります。時折聞かれる「金縛り(睡眠麻痺)」は、レム睡眠中に意識の一部が覚醒してしまった際に、脳は起きているのに身体はまだ弛緩状態から抜け出せていない、というギャップから生じる現象です。

このように、レム睡眠は脳を活発に働かせることで記憶や感情を整理し、同時に身体の筋肉を深く休ませるという、非常にユニークで重要な役割を担っています。ノンレム睡眠による脳の休息と、レム睡眠による記憶の整理と身体の休息が連携して働くことで、私たちの心身は最高の状態に保たれるのです。

ノンレム睡眠とレム睡眠の主な違い

ノンレム睡眠とレム睡眠は、どちらも健康に不可欠な睡眠ですが、その性質は大きく異なります。両者の違いを理解することは、睡眠の質を向上させる上で非常に重要です。ここでは、脳の活動、身体の状態、夢の見え方という3つの観点から、その主な違いを詳しく解説します。

| 比較項目 | ノンレム睡眠 | レム睡眠 |

|---|---|---|

| 別名 | 深い眠り、徐波睡眠 | 浅い眠り、逆説睡眠 |

| 主な役割 | 脳の休息と回復、成長ホルモン分泌、免疫機能強化 | 記憶の整理・定着、感情の処理、身体の休息 |

| 脳の活動 | 活動が低下し、脳波はゆっくりで大きい(徐波) | 覚醒時に近い活発な活動、脳波は速くて小さい |

| 身体の状態 | 心拍・呼吸・血圧が安定・低下。筋肉の緊張は残る。 | 心拍・呼吸が不規則。骨格筋は完全に弛緩(筋アトニア)。 |

| 眼球運動 | ほとんどない(Non-REM) | 急速な眼球運動がある(REM) |

| 夢 | ほとんど見ない。見ても断片的で思考に近い。 | 鮮明でストーリー性のある夢をよく見る。 |

| 睡眠全体の割合 | 約75~80% | 約20~25% |

脳の活動状態

ノンレム睡眠とレム睡眠の最も根本的な違いは、脳の活動レベルにあります。

ノンレム睡眠中は、大脳皮質の神経細胞の活動が全体的に同期し、一斉に活動を休止するようになります。これを脳波計で見ると、ゆっくりとした大きな振幅の波形、特にステージN3では「デルタ波(徐波)」と呼ばれる特徴的な波が支配的になります。これは脳が深い休息状態に入っていることを示す明確なサインです。思考や意識的な活動はほぼ停止し、脳はひたすらエネルギーの回復とメンテナンスに専念します。まさに「脳のための睡眠」と言える状態です。

一方、レム睡眠中の脳は、まるで覚醒しているかのように非常に活発です。脳波は、起きている時や集中している時に見られるような、速くて振幅の小さい「ベータ波」や「シータ波」に近いパターンを示します。記憶を司る海馬や、感情を司る扁桃体、視覚情報を処理する後頭葉などが特に活発に働きます。この脳の活動が、記憶の再編成や鮮明な夢の生成に繋がっています。しかし、意識的な思考や外部環境の認識を司る前頭前野の活動は抑制されているため、夢の内容が非論理的で奇想天外なものになりやすいのです。

この脳活動の違いは、それぞれの睡眠が担う役割の違いを如実に反映しています。ノンレム睡眠は「脳の省エネ・回復モード」、レム睡眠は「脳の内部処理・最適化モード」と理解すると分かりやすいでしょう。

身体の状態

脳の活動とは対照的に、身体の状態はレム睡眠中の方がより深く休息している側面があります。

ノンレム睡眠中、特に深いステージN3に進むにつれて、心拍数、呼吸数、血圧は安定し、覚醒時よりも低いレベルで維持されます。身体の代謝活動も低下し、全体としてリラックスした状態になります。しかし、筋肉の緊張は完全には抜けきっておらず、ある程度の筋活動は保たれています。そのため、寝返りを打ったり、身体を動かしたりすることは可能です。

対照的に、レム睡眠中の身体は非常に特徴的な状態を示します。心拍数や呼吸は不規則に変動し、時に速くなったり遅くなったりします。そして最も重要な特徴が、「筋アトニア」と呼ばれる骨格筋の完全な弛緩です。首、手足、胴体など、自分の意志で動かせる筋肉(随意筋)の緊張がほぼゼロになります。これは、脳幹からの指令によって運動神経への信号が遮断されるために起こります。

この筋アトニアは、非常に重要な役割を持っています。レム睡眠中は脳が活発で、鮮明な夢を見ています。もしこの時に筋肉が自由に動かせると、夢の中での行動(走る、殴る、叫ぶなど)を現実の身体で実行してしまい、自分や周囲の人を傷つける危険があります。筋アトニアは、夢の暴発を防ぐための生命維持に不可欠な安全装置なのです。一方で、呼吸筋や眼球を動かす筋肉は弛緩しないため、生命活動は維持され、急速な眼球運動(REM)が可能になっています。

夢の見え方

多くの人が「睡眠=夢」というイメージを持っていますが、夢を見るのは主にレム睡眠中です。両者の睡眠状態では、夢の有無やその内容に明確な違いがあります。

ノンレム睡眠中に夢を見ることは稀です。もし夢を見たとしても、それは「夢」というよりは「思考の断片」に近いものです。ぼんやりとした映像や感覚、具体的なストーリーのない抽象的な内容が多く、目覚めた後にはほとんど覚えていません。研究でノンレム睡眠中に被験者を強制的に起こすと、「何か考えていたような気がする」といった程度の報告が多いとされています。

それに対して、レム睡眠は鮮明で、ストーリー性があり、感情を揺さぶるような奇想天外な夢の舞台です。空を飛んだり、知らない場所を冒険したり、現実ではありえないような出来事が次々と起こります。これは、記憶や感情を司る脳の領域が活発に働きながらも、論理的思考を司る前頭前野の活動が低下しているために生じると考えられています。私たちが朝起きた時に「夢を見た」と内容をはっきり覚えている場合、そのほとんどは、目覚める直前のレム睡眠中に見ていた夢です。

夢を見るメカニズムはまだ完全に解明されていませんが、一説には、レム睡眠中に脳が長期記憶を整理・統合する過程で、ランダムに活性化された記憶の断片を、脳が無理やり一つの物語として紡ぎ上げようとした結果が「夢」なのではないか、と考えられています。

このように、ノンレム睡眠とレム睡眠は、脳と身体の状態、そして夢体験において正反対とも言える特徴を持っています。しかし、これら二つの異なる睡眠は、互いに補完し合いながら、私たちの心身の健康を維持するという共通の目的を果たしているのです。

睡眠サイクルとは?ノンレム睡眠とレム睡眠の繰り返し

私たちの睡眠は、ただ単に眠り続けているわけではありません。実は、性質の異なるノンレム睡眠とレム睡眠が、一晩のうちに何度もセットになって繰り返される、非常にダイナミックなプロセスです。この周期的な睡眠の波のことを「睡眠サイクル(または睡眠周期)」と呼びます。このサイクルを理解することは、睡眠の質を評価し、改善するための鍵となります。

健康な成人の場合、眠りにつくと、まずノンレム睡眠から始まります。徐々に眠りが深くなっていき、やがてレム睡眠が出現します。このノンレム睡眠からレム睡眠までの一連の流れが1つのサイクルを形成し、このサイクルが一晩に4〜5回繰り返されることで、一晩の睡眠が構成されています。

この睡眠サイクルは、睡眠の質を保証するための巧妙な仕組みです。もし深いノンレム睡眠だけ、あるいはレム睡眠だけが長時間続くと、それぞれの睡眠が持つ重要な役割をバランス良く果たすことができません。脳の休息と記憶の整理という異なるタスクを、周期的に切り替えながら効率的に実行することこそが、睡眠サイクルの本質的な意義なのです。

約90分で1セットの睡眠周期

睡眠サイクルの1セットは、平均して約90分から120分かかると言われています。ただし、この時間は個人差が大きく、またその日の体調や年齢によっても変動します。一般的には「約90分」と覚えておくと良いでしょう。

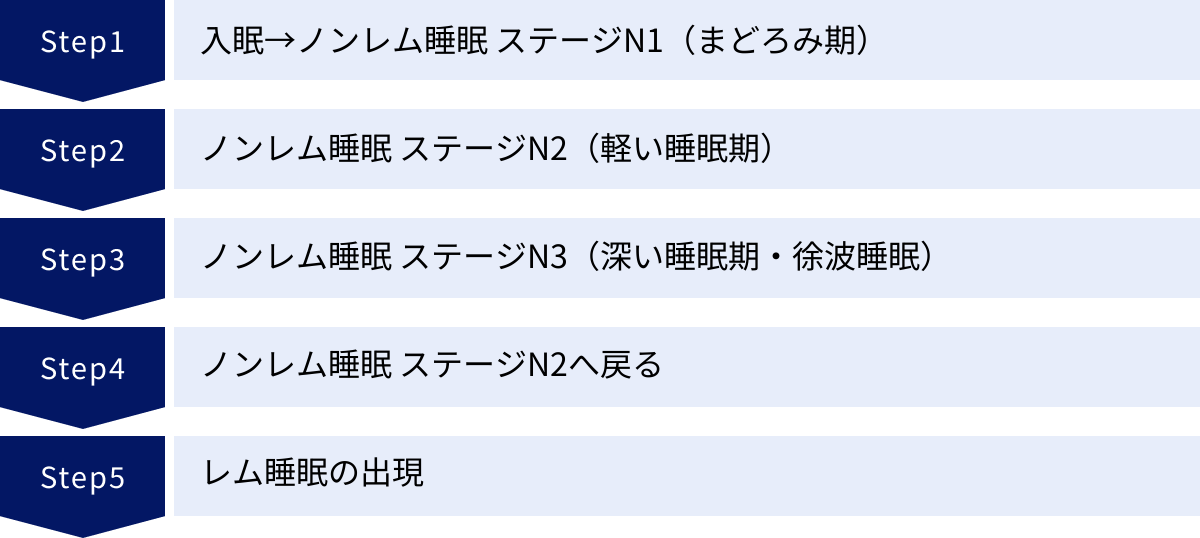

典型的な睡眠サイクルは、次のような流れで進行します。

- 入眠 → ノンレム睡眠 ステージN1(まどろみ期): 意識が遠のき、うとうとし始める段階。数分程度。

- ノンレム睡眠 ステージN2(軽い睡眠期): 本格的な眠りの始まり。外部の刺激には反応しにくくなる。10〜25分程度。

- ノンレム睡眠 ステージN3(深い睡眠期・徐波睡眠): 最も深い眠り。脳と身体の回復が最も活発に行われる。20〜40分程度。

- ノンレム睡眠 ステージN2へ戻る: 深い眠りから少しずつ浅い眠りへと移行する。

- レム睡眠の出現: 最初のレム睡眠はごく短く、5〜10分程度で終わる。

この一連の流れで、最初の睡眠サイクルが完了します。その後、再びノンレム睡眠(N1またはN2)に入り、2回目のサイクルが始まります。このノンレム睡眠とレム睡眠のパッケージが、一晩のうちに平均4〜5回繰り返されるわけです。

この約90分という周期を知っていると、日常生活にも応用できます。例えば、短い仮眠をとる場合は、深いノンレム睡眠(N3)に入ってしまう前の20〜30分程度で切り上げるのが効果的です。N3の段階で無理に起きると、強い眠気と倦怠感が残る「睡眠慣性」に陥りやすくなります。逆に、90分のサイクルに合わせて仮眠をとると、サイクルの終わり(レム睡眠または浅いノンレム睡眠)で目覚めることになり、比較的すっきりと起きられる可能性があります。

睡眠の前半と後半で変わる睡眠の深さ

一晩の睡眠サイクルは、すべてが同じ構成ではありません。睡眠の前半と後半とでは、ノンレム睡眠とレム睡眠の出現パターンや割合が大きく変化します。

睡眠の前半(特に最初の1〜2サイクル、約3時間)は、「深いノンレム睡眠(ステージN3)」が中心となります。入眠後、私たちは速やかに最も深い眠りへと到達し、そこで脳と身体の疲労回復、そして成長ホルモンの分泌といった、生命維持に不可欠な活動を集中的に行います。日中の活動で蓄積した「睡眠負債」を効率的に返済するための、最も重要な時間帯です。「寝始めの黄金の90分」という言葉があるのは、この最初の深いノンレム睡眠の重要性を指しています。

そして、睡眠の後半、つまり朝方に近づくにつれて、睡眠サイクルは様変わりします。深いノンレム睡眠(N3)は大幅に減少し、ほとんど出現しなくなります。その代わりに、「レム睡眠」の持続時間が徐々に長くなっていくのです。最初のサイクルでは数分程度だったレム睡眠が、朝方の最後のサイクルでは30分以上に及ぶこともあります。

この変化にも合理的な理由があります。睡眠後半は、脳と身体の基本的な回復がある程度終わった後、記憶の整理・定着や感情の処理といった、より高度な精神活動に時間を割くフェーズです。また、レム睡眠は覚醒に近い状態であるため、朝方にレム睡眠が増えることは、スムーズな目覚めのための準備段階とも考えられています。朝方に夢をよく覚えていたり、金縛りにあいやすかったりするのは、このレム睡眠が長く出現するためです。

この睡眠サイクルの構造を理解すれば、なぜ「睡眠時間」だけでなく「睡眠の質」が重要なのかがわかります。たとえ長く寝たとしても、アルコールの影響やストレス、睡眠時無呼吸症候群などによって深いノンレム睡眠が妨げられたり、睡眠サイクルが頻繁に中断されたりすると、脳の休息は不十分になります。逆に、睡眠時間は短くても、寝始めにしっかりと深いノンレム睡眠が確保できていれば、ある程度の疲労回復効果は得られます。

質の高い睡眠とは、この約90分の睡眠サイクルがスムーズに繰り返され、かつ睡眠の前半には深いノンレム睡眠が、後半には十分なレム睡眠がバランス良く出現する睡眠のことなのです。

ノンレム睡眠は3つのステージに分けられる

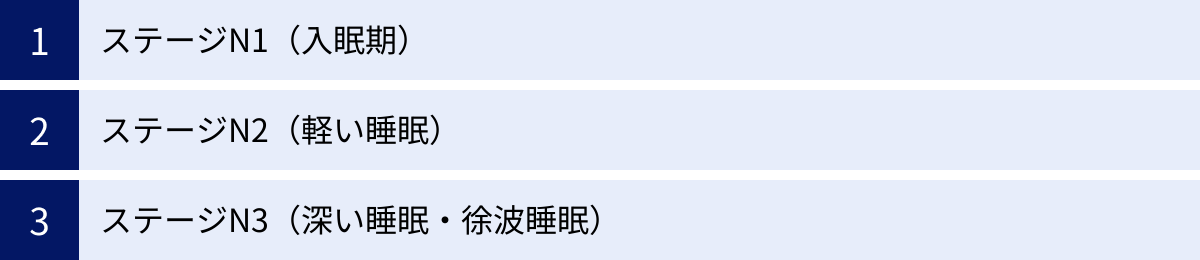

ノンレム睡眠は、単一の「深い眠り」ではなく、その深さに応じていくつかの段階(ステージ)に分類されます。脳波のパターンや身体の状態に基づいて、眠りの深さが客観的に評価されます。現在、国際的に最も広く用いられているのは、米国睡眠医学会(AASM)が2007年に提唱した基準で、ノンレム睡眠を3つのステージ(N1, N2, N3)に分けています。

このステージ分類を理解することで、私たちが眠りに落ちてから深い眠りに至るまでのプロセスをより詳細に知ることができます。それぞれのステージが持つ特徴と役割を見ていきましょう。

① ステージN1(入眠期)

ステージN1は、覚醒状態から睡眠への移行段階であり、「まどろみ」の状態です。ベッドに入って目を閉じ、意識が遠のき始める、いわゆる寝入りの時期にあたります。

- 特徴:

- 脳波: 覚醒時のリラックス状態を示すα波が減少し、より周波数の遅いθ波が優位になります。

- 身体の状態: 筋肉の緊張が少しずつ緩み始めますが、まだ完全なリラックス状態ではありません。

- 意識レベル: 意識はありますが、ぼんやりとしています。物音や光、身体への刺激など、ささいなきっかけで簡単に目が覚めてしまいます。この段階で起こされても、本人は「まだ眠っていなかった」と感じることが多いです。

- 睡眠全体に占める割合: 健康な成人の場合、睡眠全体の約5%と、ごく短い時間です。

- 特有の現象: このステージでは、「入眠時ミオクローヌス(またはジャーキング)」と呼ばれる現象が起こることがあります。これは、眠り際に身体が「ビクッ!」と不随意に痙攣する現象で、高いところから落ちる感覚を伴うこともあります。病的なものではなく、多くの人が経験する生理的な現象です。

ステージN1は、本格的な睡眠への助走期間です。寝つきが悪い人は、このステージN1の状態が長引いたり、覚醒とN1を繰り返したりする傾向があります。

② ステージN2(軽い睡眠)

ステージN2は、「軽い睡眠」に分類される段階で、本格的な睡眠の始まりです。

- 特徴:

- 脳波: θ波を主体としながら、このステージに特有の2つの脳波パターンが出現します。一つは「睡眠紡錘波(Sleep Spindle)」と呼ばれる1秒ほどの短い間に出現する速い波で、外部からの刺激を遮断し、睡眠を維持する役割があると考えられています。もう一つは「K複合波(K-complex)」という、鋭い大きな振幅の波で、これも睡眠を保護する機能や、記憶の整理に関わっていると推測されています。

- 身体の状態: 心拍数や呼吸数はさらに穏やかになり、体温も低下し始めます。

- 意識レベル: 意識はほとんどなくなり、少し大きな物音や呼びかけがなければ、目が覚めることはありません。

- 睡眠全体に占める割合: 全睡眠時間の約45%〜55%を占め、すべての睡眠ステージの中で最も長い時間を過ごすのがこのステージN2です。私たちは一晩の半分近くを、この軽い眠りの状態で過ごしていることになります。

- 役割: かつては深い眠りへの通過点と考えられていましたが、近年の研究では、このステージN2も記憶の整理や定着に重要な役割を果たしていることが示唆されています。特に睡眠紡錘波は、日中に学習した情報を海馬から大脳皮質へと移行させるプロセスに関与していると考えられています。

ステージN2は、睡眠の中核をなす土台のような存在であり、この安定した軽い睡眠が、より深いステージN3やレム睡眠へのスムーズな移行を支えています。

③ ステージN3(深い睡眠・徐波睡眠)

ステージN3は、ノンレム睡眠の中で最も深い眠りの段階であり、一般的に「熟睡」と呼ばれる状態です。

- 特徴:

- 脳波: このステージの最大の特徴は、「デルタ波」と呼ばれる、非常にゆっくり(周波数が0.5〜2Hz)で振幅の大きな脳波が、脳波全体の20%以上を占めることです。このゆっくりとした波(徐波)が支配的になることから、ステージN3は「徐波睡眠(Slow-wave sleep)」とも呼ばれます。

- 身体の状態: 心拍数、呼吸数、血圧が最も低いレベルまで低下し、安定します。身体の代謝活動も最小限に抑えられます。

- 意識レベル: 完全に無意識の状態で、多少の物音や揺れではほとんど目が覚めません。もしこのステージで無理に起こされると、「睡眠慣性」と呼ばれる強い寝ぼけ状態に陥り、自分がどこにいるのか、今が何時なのかを把握するのに時間がかかります。

- 睡眠全体に占める割合: 全睡眠時間の約15%〜25%を占めます。この割合は年齢と共に大きく変化し、若年期に最も多く、加齢とともに減少していきます。

- 役割: ステージN3は、心身の回復において最も重要な役割を担っています。

- 成長ホルモンの分泌: 身体の修復や新陳代謝を促す成長ホルモンは、このステージで最も集中的に分泌されます。

- 脳の老廃物除去: 脳のクリーニングシステムであるグリンパティック・システムが最も活発に機能し、脳内の老廃物を効率的に除去します。

- 免疫機能の強化: 免疫システムが活性化し、病原体への抵抗力を高めます。

このステージN3の睡眠をいかに十分に確保できるかが、日中のパフォーマンスや長期的な健康を左右する、まさに「睡眠の質」の核心部分と言えるでしょう。

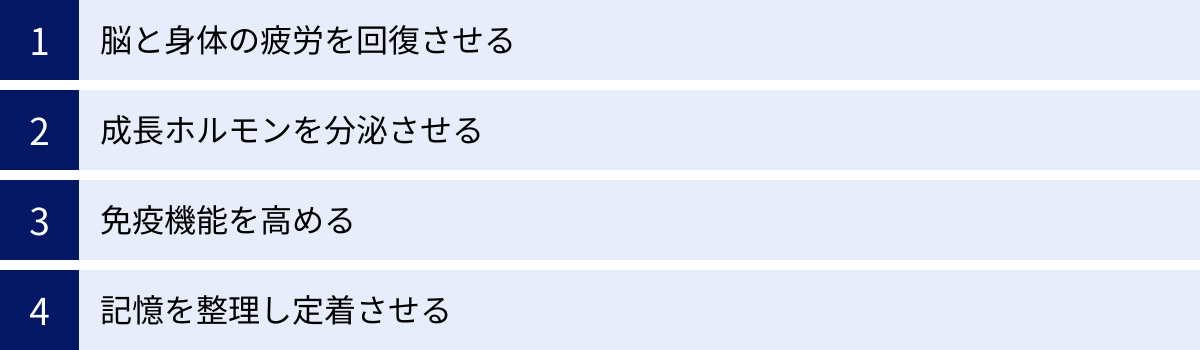

ノンレム睡眠がもたらす4つの重要な役割

ノンレム睡眠、特にその最も深いステージであるN3(徐波睡眠)は、私たちが健康で活力に満ちた生活を送る上で、計り知れないほど重要な役割を担っています。単なる休息時間を超え、心身のあらゆる機能を修復・強化するための積極的なメンテナンス活動が行われる時間です。ここでは、ノンレム睡眠がもたらす4つの代表的な役割について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

① 脳と身体の疲労を回復させる

ノンレム睡眠の最も基本的かつ重要な役割は、日中の活動で蓄積した脳と身体の疲労を根本から回復させることです。

まず「脳の疲労回復」についてです。私たちが起きている間、脳は絶えず活動し、エネルギーを消費します。その代謝産物として、アデノシンなどの疲労物質が脳内に蓄積します。このアデノシンが神経細胞の活動を抑制し、私たちに眠気をもたらします。ノンレム睡眠中、特に深い徐波睡眠の間、脳のエネルギー消費は劇的に低下します。この「省エネモード」に入ることで、蓄積されたアデノシンが効率的に分解・除去され、脳の機能がリセットされます。

さらに、前述した「グリンパティック・システム」による脳の老廃物除去も、この時間帯にピークを迎えます。アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβや、パーキンソン病に関連するαシヌクレインといった有害なタンパク質が、脳脊髄液によって洗い流されます。これは、脳の健康を長期的に維持し、神経変性疾患のリスクを低減する上で極めて重要です。質の高いノンレム睡眠は、いわば脳のデトックス時間なのです。

次に「身体の疲労回復」です。ノンレム睡眠中は、心拍数、血圧、呼吸数が低下し、自律神経の中でもリラックスを司る副交感神経が優位になります。これにより、全身の筋肉の緊張が和らぎ、心臓や血管への負担が軽減されます。日中の活動で酷使された筋肉や内臓、その他の組織が、この深い休息期間中に修復・再生されます。スポーツ選手がパフォーマンス向上のために睡眠を非常に重視するのは、この身体的な回復効果を最大限に活用するためです。

ノンレム睡眠が不足すると、これらの回復プロセスが不十分となり、翌日に疲労感や倦怠感が持ち越されます。集中力や思考力が低下し、身体も重く感じるのは、脳と身体のメンテナンスが完了していない証拠なのです。

② 成長ホルモンを分泌させる

成長ホルモンは、ノンレム睡眠中にその分泌量がピークに達します。特に、入眠後最初に訪れる最も深い徐波睡眠(ステージN3)の間に、1日の分泌量の大部分が放出されると言われています。

「成長」ホルモンという名前から、子供の身長を伸ばすためだけのホルモンだと誤解されがちですが、成人にとっても生涯にわたって不可欠な、極めて重要な役割を担っています。大人の成長ホルモンは「若返りホルモン」や「メンテナンスホルモン」とも呼ばれ、以下のような多岐にわたる働きをします。

- 細胞の修復と新陳代謝の促進: 日中の活動や紫外線などで傷ついた皮膚、筋肉、骨、内臓などの細胞の修復を促し、新しい細胞への生まれ変わり(新陳代謝)を活性化させます。肌のターンオーバーを正常に保ち、美肌を維持するためにも欠かせません。

- 体脂肪の分解: 脂肪細胞に働きかけ、体脂肪の分解を促進する作用があります。睡眠不足が肥満に繋がりやすい一因として、この成長ホルモンの分泌減少が指摘されています。

- 筋肉量の維持・増加: タンパク質の合成を促進し、筋肉量の維持や増強をサポートします。

- 骨密度の維持: カルシウムの吸収を助け、骨を丈夫に保ちます。

このように、成長ホルモンはアンチエイジング、疲労回復、生活習慣病の予防など、私たちの健康と若々しさを保つ上で中心的な役割を果たしています。そして、その恩恵を最大限に受けるためには、寝始めの深いノンレ-ム睡眠をしっかりと確保することが絶対条件となるのです。「睡眠は最高の美容液」という言葉は、この成長ホルモンの働きを的確に表現していると言えるでしょう。

③ 免疫機能を高める

ノンレム睡眠は、私たちの身体を病原体から守る免疫システムの機能を強化する上でも決定的な役割を果たします。

睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間、私たちの体内では免疫細胞の活動が活発になります。具体的には、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃する「T細胞」や「ナチュラルキラー(NK)細胞」などのリンパ球の機能が高まります。また、免疫細胞同士の情報伝達物質である「サイトカイン」の一部(インターロイキンなど)の産生が促進され、免疫応答が効率化されます。

研究によれば、十分な睡眠をとった人は、睡眠不足の人に比べて、ワクチン接種後の抗体産生能力が高いことが示されています。また、風邪のウイルスに暴露された場合でも、睡眠時間が短い人ほど発症率が高くなるという報告もあります。「風邪をひいたら、まず寝ること」という昔からの知恵は、この睡眠による免疫増強効果を科学的に裏付けているのです。

逆に、慢性的な睡眠不足は免疫機能を低下させ、感染症にかかりやすくなるだけでなく、体内の微細な炎症を助長し、長期的には生活習慣病や自己免疫疾患、さらにはがんのリスクを高める可能性も指摘されています。

日々の健康を維持し、病気に負けない強い身体を作るためには、毎晩の質の高いノンレ-ム睡眠によって、免疫システムを定期的にメンテナンスし、最適な状態に保つことが不可欠です。

④ 記憶を整理し定着させる

記憶の定着というと、一般的にはレム睡眠の役割がよく知られていますが、実はノンレム睡眠もまた、記憶プロセスにおいて極めて重要な役割を担っています。レム睡眠とノンレム睡眠は、それぞれ異なる形で記憶の定着に貢献しており、両者は連携して働くパートナーのような関係にあります。

ノンレム睡眠が担うのは、主に「記憶の整理と選別」のプロセスです。日中に学習・経験した膨大な情報は、まず脳の「海馬」という短期記憶の保管庫に一時的に保存されます。しかし、海馬の容量は限られているため、すべての情報をそのまま保持することはできません。

深いノンレム睡眠中(特にステージN2で観察される睡眠紡錘波が関与するとされる)、脳は海馬に保存された情報の中から、重要な情報と不要な情報をふるいにかけます。そして、重要だと判断された情報(特に宣言的記憶:知識やエピソードなど)を、長期的な記憶の貯蔵庫である「大脳皮質」へと転送し、既存の知識ネットワークと統合する作業を行います。このプロセスは「システム統合」と呼ばれ、記憶を安定化させ、忘れにくくするための最初の重要なステップです。

このノンレム睡眠による「整理・転送」作業があるからこそ、その後に訪れるレム睡眠で、より効率的な記憶の強化やスキル(手続き記憶)の定着が行われると考えられています。つまり、ノンレム睡眠が記憶の土台を固め、レム睡眠がその上に精巧な建物を築き上げる、というイメージです。

試験前に徹夜で勉強するのが非効率的なのは、この記憶の定着プロセスを無視しているためです。学んだ知識を脳に定着させるためには、学習後に必ず質の高い睡眠、特に深いノンレ-ム睡眠を伴う睡眠をとることが、科学的に見ても最も効果的な方法なのです。

深いノンレム睡眠を増やすための6つの方法

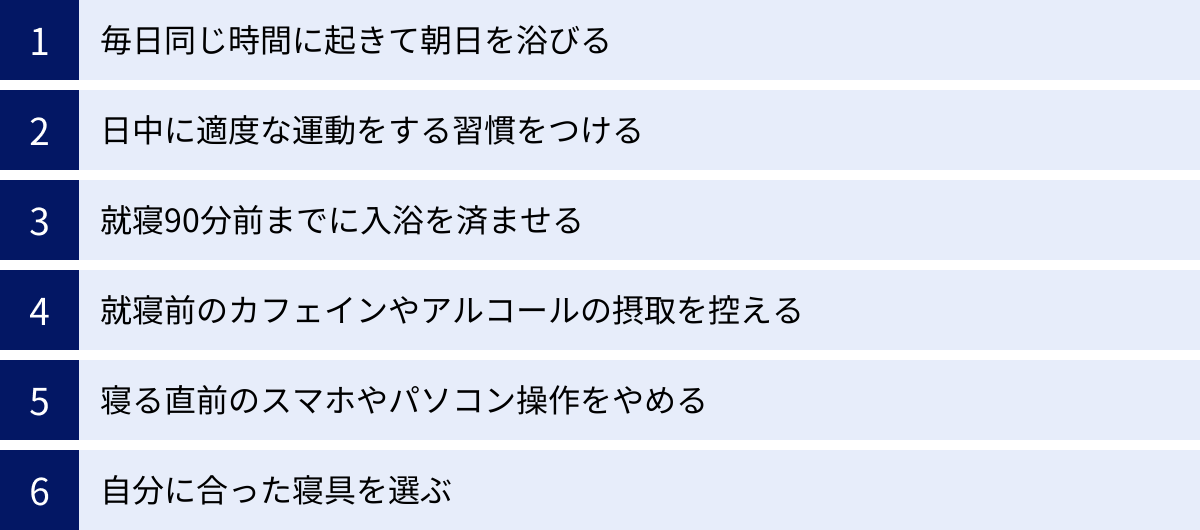

ここまで解説してきたように、深いノンレム睡眠(ステージN3)は、心身の回復と健康維持に不可欠です。しかし、現代社会のライフスタイルは、この貴重な深い眠りを妨げる要因に満ちています。幸いなことに、生活習慣を少し見直すことで、深いノンレム睡眠の量と質を高めることは可能です。ここでは、科学的根拠に基づいた6つの具体的な方法をご紹介します。

① 毎日同じ時間に起きて朝日を浴びる

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、夜に自然な眠気を引き起こし、朝にすっきりと目覚めさせてくれます。深いノンレム睡眠を増やすには、まずこの体内時計を正常に機能させることが大前提となります。

そのための最も強力なスイッチが「光」、特に太陽の光です。

朝、決まった時間に起きて朝日を浴びると、その光が網膜から脳の視交叉上核という体内時計の中枢に届きます。すると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌がピタッと止まり、体内時計がリセットされます。そして、このリセットから約14~16時間後に、脳は再びメラトニンの分泌を開始し、身体を睡眠モードへと導きます。

毎日同じ時間に起きることで、この「メラトニン分泌のオン・オフ」のリズムが安定し、夜の決まった時間に自然で強い眠気が訪れるようになります。これにより、スムーズな入眠が可能になり、結果として寝始めの最も重要な深いノンレム睡眠を得やすくなるのです。

休日に寝だめをして起床時間がずれると、体内時計が乱れ、いわゆる「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」の状態に陥ります。これにより、月曜の朝がつらくなるだけでなく、平日の睡眠の質も低下させてしまいます。深い眠りを安定して得るためには、休日も平日と±1〜2時間以内のズレで起きることを心がけ、毎朝の光で体内時計をリセットする習慣をつけましょう。

② 日中に適度な運動をする習慣をつける

日中の適度な運動は、夜の深い睡眠を誘発する効果的な方法の一つです。その理由は主に2つあります。

一つ目は「適度な肉体的疲労」です。運動によって身体を動かすと、エネルギーが消費され、筋肉も疲労します。これにより、身体がより強い休息を求めるようになり、夜間の深いノンレム睡眠の必要性が高まります。身体が「回復しなければ」というシグナルを出すことで、眠りの質が自然と深まるのです。

二つ目は「深部体温のコントロール」です。人間は、脳や内臓の温度である「深部体温」が低下する過程で眠気を感じ、深い眠りに入りやすくなる性質があります。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動を終えてから数時間かけて、その上がった体温が徐々に下がっていきます。この就寝時に向けての深部体温の下降勾配が急であるほど、脳は「眠る時間だ」と認識し、スムーズで深い眠りへと移行できるのです。

効果的なのは、夕方(16時~19時頃)に、ウォーキングやジョギング、軽い筋トレ、ヨガなどの有酸素運動を30分〜1時間程度行うことです。ただし、就寝直前の激しい運動は禁物です。寝る3時間前以降に心拍数が上がるような運動をすると、交感神経が活発になり、体温も上がりすぎてしまい、かえって寝つきを悪くする原因になるため注意が必要です。

③ 就寝90分前までに入浴を済ませる

運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールすることで睡眠の質を高める強力なツールです。

就寝前にぬるめのお湯に浸かることで、一時的に深部体温を引き上げることができます。そして、お風呂から上がると、身体の表面から熱が放散され、深部体温は急激に低下し始めます。この「体温の急降下」が、自然な眠気を誘発する強力なトリガーとなります。

最適な入浴方法は、就寝の90分〜120分前に、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に15分〜20分ほどゆっくりと浸かることです。これにより、身体の芯まで温まり、その後の体温低下がスムーズに進みます。また、ぬるめのお湯は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果もあります。

注意点として、42℃を超えるような熱いお湯は、交感神経を刺激して身体を覚醒モードにしてしまうため、寝る前には避けるべきです。また、シャワーだけで済ませると、身体の表面しか温まらず、深部体温を効果的に上げることは難しくなります。深い眠りのためには、ぜひ湯船に浸かる習慣を取り入れてみましょう。

④ 就寝前のカフェインやアルコールの摂取を控える

就寝前の飲み物は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。特に注意が必要なのが、カフェインとアルコールです。

カフェインは、脳内で眠気を引き起こすアデノシンの働きをブロックする覚醒作用があります。コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、摂取してから30分ほどで効果が現れ、その覚醒効果は個人差がありますが4〜8時間程度持続すると言われています。そのため、深いノンレム睡眠を確保するためには、遅くとも就寝の4〜6時間前からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

アルコールは、「寝酒」として用いられることがありますが、睡眠にとっては百害あって一利なしと言っても過言ではありません。アルコールには一時的な鎮静作用があるため、確かに寝つきは良くするかもしれません。しかし、問題はその後に起こります。体内でアルコールが分解されると、アセトアルデヒドという有害物質が生成されます。このアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、心拍数を上げ、身体を覚醒状態にしてしまうのです。その結果、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)の原因となります。特に、アルコールは深いノンレム睡眠とレム睡眠を著しく減少させることが研究で明らかになっており、睡眠の質を根本から破壊してしまいます。

⑤ 寝る直前のスマホやパソコン操作をやめる

スマートフォンやパソコン、タブレットなどのデジタルデバイスが発する「ブルーライト」は、睡眠の質を低下させる最大の現代的要因の一つです。

ブルーライトは、太陽光にも含まれる波長の短い強い光で、脳に対して「今は昼間だ」という強力なシグナルを送ります。夜間にこの光を浴びると、体内時計が混乱し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制されてしまいます。その結果、寝つきが悪くなる(睡眠相後退)だけでなく、眠り全体の質が低下し、深いノンレム睡眠が減ってしまうのです。

また、SNSの閲覧やネットニュースのチェック、動画視聴などは、その内容が脳に刺激を与え、交感神経を優位にしてしまいます。リラックスして眠りにつくべき時間に、脳を興奮させてしまうのです。

深い眠りを確保するためには、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、部屋の照明を暖色系の暗めのものに切り替える「デジタルデトックス」を実践することをおすすめします。代わりに、リラックスできる音楽を聴いたり、穏やかな内容の本を読んだり、軽いストレッチをしたりして、心と身体を睡眠モードへと切り替えていきましょう。

⑥ 自分に合った寝具を選ぶ

見落とされがちですが、毎晩使う寝具は睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。自分に合わない寝具は、快適な睡眠を妨げ、深いノンレム睡眠を断片化させる原因となります。

- マットレス: 硬すぎると身体の凸部分(肩や腰)に圧力が集中して血行が悪くなり、柔らかすぎると腰が沈み込んで不自然な寝姿勢になり、腰痛の原因となります。適度な硬さで体圧をうまく分散させ、背骨が自然なS字カーブを保てるものを選びましょう。また、スムーズな寝返りが打てることも重要です。

- 枕: 高すぎたり低すぎたりする枕は、首や肩に負担をかけ、気道を圧迫していびきや睡眠時無呼吸の原因にもなります。仰向けに寝た時に首のカーブを自然に支え、横向きに寝た時には肩の高さに合わせて首と背骨が一直線になる高さのものが理想です。

- 掛け布団: 睡眠中の体温調節を助け、快適な「寝床内気候(しんしょうないきこう)」(温度33℃±1℃、湿度50%±5%)を保つことが重要です。季節に合わせて、吸湿性・放湿性に優れた素材(綿、羽毛、シルクなど)を選びましょう。

身体の痛みや不快感、暑さ・寒さといったストレスは、たとえ意識していなくても脳を覚醒(マイクロアローザル)させ、深い眠りを妨げます。自分に合った寝具への投資は、長期的な健康への投資と捉え、快適な睡眠環境を整えることをお勧めします。

年齢を重ねるとノンレム睡眠はどう変わる?

睡眠のパターンや構造は、一生を通じて一定ではありません。特に、年齢を重ねるにつれて、睡眠には顕著な変化が現れます。その中でも最も大きな変化の一つが、深いノンレム睡眠の量と質の低下です。この加齢に伴う自然な変化を理解しておくことは、過度な不安を避け、年齢に応じた適切な睡眠対策を講じる上で非常に重要です。

多くの人が「若い頃のようにぐっすり眠れなくなった」と感じるのは、単なる気のせいではなく、生理学的な根拠のある現象なのです。

加齢とともに深い眠りは減少する

睡眠研究によれば、深いノンレム睡眠であるステージN3(徐波睡眠)の量は、加齢とともに直線的に減少していくことが明らかになっています。

乳幼児期には、睡眠時間全体の多くをノンレム睡眠が占め、その中でも深い徐波睡眠の割合が非常に高くなっています。これは、急速な脳と身体の発達に大量の成長ホルモンと脳の休息が必要なためです。

この徐波睡眠の量は、思春期をピークに徐々に減少し始め、20代、30代と年齢を重ねるごとに緩やかに低下していきます。そして、60歳を過ぎる頃には、若い頃の半分以下にまで減少し、70代、80代になると、徐波睡眠がほとんど、あるいは全く出現しなくなる人も珍しくありません。

この深い眠りの減少に伴い、高齢期には以下のような睡眠の変化が一般的に見られます。

- 中途覚醒の増加: 眠りが浅くなるため、夜中に尿意や些細な物音で目が覚めやすくなります。

- 早朝覚醒: 朝、予定よりも早く目が覚めてしまい、その後眠れなくなります。

- 睡眠効率の低下: ベッドに入っている時間(床上時間)に対して、実際に眠っている時間の割合が低くなります。

- 日中の眠気: 夜間の睡眠の質が低下するため、日中に眠気を感じやすくなり、昼寝の時間が長くなる傾向があります。

では、なぜ加齢によって深い眠りは減少するのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の生理的な変化が複合的に関わっていると考えられています。

- 体内時計の機能低下: 年齢とともに、体内時計を調整する機能が弱まります。これにより、睡眠と覚醒のリズムが乱れやすくなります。また、体内時計のリズムが前進する傾向があり、宵っ張りができなくなり、その分朝早く目覚める「朝型化」が進みます。

- メラトニン分泌量の減少: 睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量も、加齢とともに減少します。これにより、眠りに入る力や、眠りを維持する力が弱まります。

- 身体活動量の低下: 退職や体力の衰えにより、日中の活動量が減ることが多いです。これにより、適度な疲労感が得られにくくなり、深い睡眠への必要性が低下します。

- 持病や薬剤の影響: 高血圧、心臓病、糖尿病、頻尿、関節の痛みといった加齢に伴い増える持病や、それらの治療に用いられる薬剤が、睡眠を妨げる原因となることもあります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の増加: 加齢による筋力の低下などから、睡眠中に気道が塞がって呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まります。これも深い睡眠を著しく妨げる要因です。

重要なのは、これらの変化がある程度は「生理的な老化現象」であると認識することです。「眠りが浅くなった」と過度に心配しすぎることが、かえって不眠のストレスを生み出すこともあります。

ただし、日中の強い眠気が活動に支障をきたしたり、いびきや無呼吸を指摘されたりするなど、生活の質(QOL)を著しく損なう場合は、何らかの睡眠障害が隠れている可能性もあります。その際は、自己判断で睡眠薬などに頼るのではなく、睡眠を専門とする医療機関に相談することをお勧めします。

加齢による睡眠の変化を受け入れつつ、日中は意識的に身体を動かして光を浴び、社会的なつながりを持ち、昼寝は短時間(15時までに20〜30分)に留めるなど、年齢に応じた生活習慣の工夫を続けることが、生涯にわたる健やかな眠りを維持する鍵となるでしょう。