「このまま睡眠薬を飲み続けても大丈夫だろうか」「薬をやめたいのに、やめられない…」

不眠に悩む多くの方が、睡眠薬の服用に関してこのような不安や葛藤を抱えています。睡眠薬はつらい不眠症状を和らげる有効な治療法ですが、長期間の使用により、やめたくてもやめられない状況に陥ることが少なくありません。

睡眠薬がやめられないのは、単に「意志が弱いから」ではありません。そこには、「身体的依存」「精神的依存」「習慣化」という3つの明確な理由が複雑に絡み合っています。これらの原因を正しく理解しないまま自己判断で急に薬を中断すると、「反跳性不眠」をはじめとするつらい離脱症状に苦しむ可能性があります。

この記事では、なぜ睡眠薬がやめられなくなるのか、そのメカニズムを詳しく解説します。そして、最も重要な点として、医師と協力しながら安全に睡眠薬を減らし、やめていくための具体的なステップを、非薬物療法も含めて網羅的にご紹介します。さらに、減薬プロセスにおける注意点や、いざという時に頼れる相談窓口についても触れていきます。

睡眠薬からの卒業は、決して不可能なことではありません。この記事を通して正しい知識を身につけ、専門家と二人三脚で、薬に頼らず質の高い睡眠を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠薬がやめられない3つの理由

睡眠薬の服用を自己判断でやめるのが難しい背景には、単一ではない、複数の要因が絡み合っています。多くの人が経験するこの「やめられない」状況は、主に「身体的依存」「精神的依存」「習慣化」という3つの側面に大別できます。これらはそれぞれ異なるメカニズムで作用し、互いに影響し合うことで、減薬・断薬をより困難にしています。ここでは、それぞれの理由について深く掘り下げて解説します。

① 身体的依存|薬がないと不調になる

身体的依存とは、長期間にわたって薬を服用し続けることで、脳や身体が薬の成分がある状態を「正常」と認識してしまい、薬が体内からなくなると様々な不調(離脱症状)が現れる状態を指します。これは、意志の強さとは全く関係のない、純粋な身体の生理的反応です。

睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系と呼ばれる種類の薬は、脳内の神経伝達物質であるGABA(ガンマアミノ酪酸)の働きを強めることで、脳の興奮を鎮め、眠りを誘います。GABAは、いわば脳の活動にブレーキをかける役割を担っています。

通常、私たちの脳はGABAを自分で作り出し、その量を適切にコントロールしています。しかし、睡眠薬によって外部から強制的にGABAの作用が強化され続けると、脳は「そんなに頑張ってGABAを作らなくても、ブレーキはかかる」と判断し、GABAの産生能力や、GABAを受け取る受容体の感受性を低下させてしまいます。

この状態が続いた後、急に薬の服用をやめるとどうなるでしょうか。外部からの助けがなくなったにもかかわらず、脳自身のブレーキ機能は低下したままです。その結果、脳の活動を抑制できなくなり、興奮状態が過剰になってしまいます。これが、頭痛、吐き気、めまい、発汗、震え、筋肉のこわばりといった様々な身体的な離脱症状の正体です。

つまり、身体的依存は「薬がなければ眠れない」だけでなく、「薬がなければ身体の調子が悪くなる」という、より深刻な状態を引き起こします。この不快な症状から逃れるために、再び薬を服用してしまうという悪循環に陥りやすいのが、身体的依存の最も厄介な点です。この状態を克服するためには、脳が再び自力でバランスを取り戻す時間を与える、専門家の指導に基づいた計画的で緩やかな減薬が不可欠となります。

② 精神的依存|薬がないと眠れないと思い込む

精神的依存(心理的依存とも呼ばれます)は、身体的な不調とは異なり、「薬がないと絶対に眠れない」という強い思い込みや不安によって、薬を手放せなくなる状態を指します。たとえ身体的依存が形成されていなくても、精神的依存だけで薬をやめるのが非常に困難になるケースは少なくありません。

この依存の根底にあるのは、「眠れなかったらどうしよう」という「予期不安」です。過去に不眠で苦しんだつらい経験がトラウマとなり、「今夜も眠れなかったら、明日の仕事に集中できない」「大事な会議で失敗してしまう」といったネガティブな思考が頭から離れなくなります。

このような強い不安の中で睡眠薬を服用し、「薬を飲んだから眠れた」という経験を繰り返すと、脳の中では「薬=安心=睡眠」という強力な条件付けが形成されます。これが、「学習された不眠」とも呼ばれるメカニズムです。

その結果、薬を飲むという行為自体が「お守り」のような役割を担うようになります。たとえ眠気があったとしても、薬を飲まないと不安でかえって目が冴えてしまう。あるいは、薬のストックが少なくなるとパニックに近い不安を感じる。これらは典型的な精神的依存のサインです。

また、精神的依存は「不眠へのとらわれ」を強化します。常に睡眠のことばかり考え、少しでも寝つきが悪いと「やはり薬なしではダメだ」と結論づけてしまう。このような認知の歪みが、自ら薬への依存を深めていく悪循環を生み出します。

この精神的依存を克服するためには、薬を減らすだけでなく、不眠に対する誤った思い込みや考え方の癖を修正するアプローチが極めて重要になります。後述する「認知行動療法(CBT-I)」は、まさにこの精神的依存に働きかける効果的な治療法として知られています。

③ 習慣化|飲むことが日課になっている

身体的依存や精神的依存ほど深刻に聞こえないかもしれませんが、「習慣化」もまた、睡眠薬をやめる上での大きな障壁となります。これは、特別な理由や強い依存がなくとも、毎日の生活リズムの中に薬を飲む行為が完全に組み込まれてしまい、無意識のうちに服用を続けてしまう状態です。

例えば、「夕食後、歯を磨き、パジャマに着替えて、最後に睡眠薬を飲む」という一連の流れが毎日のルーティンになっているとします。この場合、睡眠薬を飲むという行為は、歯磨きと同じように、意識的な判断を伴わない「自動的な行動」と化しています。

このような行動の習慣化は、特定の「きっかけ(トリガー)」によって引き起こされます。上記の例では、「パジャマに着替える」という行為が、「睡眠薬を飲む」という行動を引き起こすトリガーになっている可能性があります。

この段階では、「薬がないと眠れない」という強い不安や、身体的な離脱症状はそれほど問題にならないかもしれません。しかし、「いつもやっていることだから」という理由だけで、惰性で服用を続けてしまうのです。その結果、本来はもう必要ないはずの薬を漫然と飲み続けることになり、その間に身体的・精神的な依存が新たに形成・強化されてしまうリスクがあります。

この「飲むのが当たり前」という習慣を断ち切るためには、意識的に行動パターンを変える工夫が必要です。例えば、薬をいつも置いている場所を変える、飲むタイミングの直前に別の行動(読書やストレッチなど)を挟む、といった小さな変化が有効な場合があります。

このように、睡眠薬がやめられない理由は一つではありません。脳と身体の生理的な反応である「身体的依存」、不眠への恐怖心からくる「精神的依存」、そして無意識の行動パターンである「習慣化」。これら3つの要因が、人によって異なるバランスで複雑に絡み合っています。だからこそ、自分の状況を正しく理解し、それぞれの要因に応じた適切なアプローチを、専門家と共に選択していくことが、睡眠薬からの卒業に向けた最も確実な道筋となるのです。

睡眠薬をやめる前に知っておくべきこと

睡眠薬の減薬や断薬を決意した際、やみくもに始めるのは非常に危険です。安全かつ着実に薬から離れるためには、まず自分が服用している薬の特性や、依存に関する正しい知識を身につけることが不可欠です。ここでは、睡眠薬をやめる前に最低限知っておくべき基本的な事柄を解説します。

睡眠薬の依存性とは?

一般的に「依存」という言葉にはネガティブなイメージがありますが、医学的にはいくつかの要素に分けて理解することが重要です。睡眠薬における依存性は、主に「耐性」「身体的依存」「精神的依存」の3つの要素で構成されます。

- 耐性 (Tolerance)

耐性とは、同じ量の薬を繰り返し服用しているうちに、徐々に効果が薄れてくる現象を指します。最初に飲んだ時は少量でよく眠れたのに、次第に同じ量では寝つけなくなり、無意識のうちに量を増やしてしまう、という経験があるかもしれません。これは、脳が薬の刺激に慣れてしまい、同じ効果を得るためにより多くの薬を必要とするようになるために起こります。耐性が形成されると、意図せずして服用量が増え、依存のリスクがさらに高まるという悪循環に陥りやすくなります。 - 身体的依存 (Physical Dependence)

前章でも触れましたが、これは薬が体内にある状態に身体が適応してしまい、薬が急になくなると離脱症状(禁断症状)が現れる状態です。代表的な離脱症状には、反跳性不眠(以前より強い不眠)、頭痛、吐き気、発汗、震え、不安感などがあります。これは意志の弱さではなく、薬理作用による身体の正常な反応であり、適切な減薬プロセスを経ることで乗り越えることができます。 - 精神的依存 (Psychological Dependence)

これは「薬物探索行動」とも関連し、特定の薬を渇望し、何としても手に入れよう、使いたいという強い欲求にかられる状態です。「薬がないと絶対に眠れない」という強い思い込みや、薬を飲むことで得られる安心感への執着が中心となります。薬が切れることへの恐怖から、常に手元にないと不安になったり、早めに処方してもらおうとしたりする行動も精神的依存の表れです。

すべての睡眠薬が同じように高い依存性を持つわけではありません。特に、後述するベンゾジアゼピン系の薬剤は、これら3つの依存を形成しやすいことが知られています。一方で、新しいタイプの睡眠薬は依存性が低いように設計されています。自分がどの種類の薬を飲んでいるのかを知ることが、第一歩となります。

睡眠薬の主な種類と特徴

睡眠薬は、その作用の仕方(作用機序)や、効果の持続時間(作用時間)によっていくつかの種類に分類されます。医師は患者さんの不眠のタイプ(寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるなど)に合わせて薬を処方します。自分の薬がどのタイプに属するのかを理解することは、減薬計画を立てる上で非常に重要です。

作用時間の違い

薬を服用してから効果が最大になるまでの時間や、体内で効果が持続する時間の長さによって、睡眠薬は主に4つのタイプに分けられます。

| 作用時間 | 半減期(※)の目安 | 特徴 | 主な用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 超短時間型 | 2~4時間 | 効果の発現が非常に速く、持続時間が短い。 | 入眠障害(寝つきが悪い) | 作用が急に切れるため、反跳性不眠や離脱症状が比較的出やすい。健忘(記憶障害)のリスクも。 |

| 短時間型 | 6~10時間 | 効果の発現が速く、一般的な睡眠時間にわたって作用する。 | 入眠障害、中途覚醒(夜中に目が覚める) | 翌朝への持ち越しは少ないが、超短時間型と同様に依存や離脱症状には注意が必要。 |

| 中間型 | 12~24時間 | 作用時間が比較的長く、翌朝まで効果が持続することがある。 | 中途覚醒、早朝覚醒(朝早く目が覚める)、熟眠障害 | 翌朝の眠気、ふらつき、集中力低下などの「持ち越し効果」に注意が必要。 |

| 長時間型 | 24時間以上 | 作用が非常に長く、日中も効果が持続する。 | 早朝覚醒、不安感が強い不眠 | 持ち越し効果が強く、日中の活動への影響が大きい。転倒などのリスクも高まる。連用により薬が体内に蓄積しやすい。 |

(※)半減期とは、薬の血中濃度が半分になるまでにかかる時間のこと。

一般的に、作用時間が短い薬ほどキレが良いため依存を形成しやすく、急にやめた際の離脱症状も強く出やすい傾向があります。逆に、作用時間が長い薬は離脱症状が比較的緩やかですが、日中の眠気やふらつきといった副作用に注意が必要です。

作用機序の違い

薬が脳のどの部分に作用して眠りを誘うか、そのメカニズムによっても分類されます。近年、依存性の少ない新しいタイプの薬が登場しています。

| 種類 | 作用機序 | 特徴 | 依存性のリスク |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン(BZD)系 | GABA受容体に広く作用し、脳の活動全体を抑制する。 | 催眠作用のほかに、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用も併せ持つ。 | 高い。耐性・身体的依存・精神的依存のいずれも形成しやすい。 |

| 非ベンゾジアゼピン(非BZD)系 | GABA受容体の中でも、特に催眠作用に関わる部分(サブタイプ)に選択的に作用する。 | 睡眠作用に特化しており、筋弛緩作用や抗不安作用は比較的弱い。 | BZD系よりは低いとされるが、依存のリスクは十分にあり、注意が必要。 |

| メラトニン受容体作動薬 | 体内時計を調整するホルモン「メラトニン」が結合する受容体を刺激し、自然な眠りを誘う。 | 生理的なメカニズムに働きかけるため、強制的に眠らせる感覚は少ない。 | 極めて低い。依存や離脱症状の報告はほとんどない。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 脳を覚醒状態に保つ物質「オレキシン」の働きをブロックし、覚醒システムをオフにすることで眠りに導く。 | 覚醒を抑制するという新しいアプローチ。自然な睡眠経過に近いとされる。 | 極めて低い。依存性のリスクは低いと考えられている。 |

現在、長期にわたる不眠症の治療では、依存性のリスクが低いメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬が第一選択薬として推奨されることが増えています。 もし自分がベンゾジアゼピン系の薬を長期間服用している場合は、減薬の際に特に慎重な計画が必要となります。

高齢者が特に注意すべき理由

高齢者(一般的に65歳以上)の睡眠薬服用には、若年層とは異なる特別な注意が必要です。加齢に伴う身体の変化により、薬の副作用が強く現れたり、思わぬリスクにつながったりすることがあります。

- 代謝・排泄の遅延: 高齢になると肝臓や腎臓の機能が低下するため、薬を分解・排泄するのに時間がかかります。その結果、薬が体内に長く留まり、作用が強く出すぎたり、蓄積してしまったりすることがあります。若い人と同じ量でも、高齢者にとっては過量になる可能性があるのです。

- 転倒・骨折のリスク: 睡眠薬の副作用である「ふらつき」や「めまい」は、高齢者にとって特に危険です。夜中にトイレに起きた際の転倒から、大腿骨骨折などの重大な怪我につながるケースが少なくありません。骨折をきっかけに寝たきりになってしまうリスクも考慮する必要があります。

- 認知機能への影響: 特にベンゾジアゼピン系の薬は、物忘れ(健忘)や、日中のぼんやり感、集中力の低下といった認知機能への影響が報告されています。せん妄(意識が混乱した状態)を引き起こす原因になることもあり、認知症のリスクを高める可能性も指摘されています。

- ポリファーマシー(多剤服用): 高齢者は高血圧や糖尿病など、他の持病のために複数の薬を服用していることが多く(ポリファーマシー)、睡眠薬との相互作用で予期せぬ副作用が起こる可能性があります。

これらのリスクから、多くの診療ガイドラインでは、高齢者へのベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用は可能な限り避けるべきとされています。

睡眠薬とアルコールの併用は絶対に避けるべき

睡眠薬とアルコール(お酒)を一緒に飲むことは、極めて危険であり、絶対に避けるべきです。 「寝酒」としてお酒を飲む習慣がある人は特に注意が必要です。

両者には脳の機能を抑制する「中枢神経抑制作用」があり、併用するとその作用が互いに強め合ってしまいます。これにより、以下のような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

- 過鎮静と呼吸抑制: 脳の働きが過剰に抑制され、強い眠気や意識の混濁、ろれつが回らないといった状態になります。最悪の場合、呼吸中枢が麻痺して呼吸が止まり、命に関わる危険性があります。

- 記憶障害(健忘): 薬やアルコールの影響下にあった間の記憶がすっぽり抜け落ちてしまう「前向性健忘」が起こりやすくなります。無意識のうちに危険な行動をとってしまうこともあります。

- 精神運動機能の低下: ふらつきや判断力の低下が著しくなり、転倒や事故のリスクが飛躍的に高まります。

また、アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、睡眠の後半部分では眠りを浅くし、利尿作用で夜中に目を覚ましやすくするため、総合的に見て睡眠の質を著しく悪化させます。 不眠の解決策としてアルコールに頼ることは、問題をさらに複雑にするだけです。睡眠薬を服用している期間は、禁酒を徹底することが原則です。

注意したい睡眠薬の離脱症状

睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の薬剤を長期間服用した後に自己判断で急に中断すると、心身に様々な不快な症状が現れることがあります。これを「離脱症状(退薬症状)」と呼びます。離脱症状は一時的なものであり、適切に対処すれば必ず乗り越えられますが、その存在と内容をあらかじめ知っておくことは、不要な不安を減らし、減薬プロセスを乗り切る上で非常に重要です。

反跳性不眠(リバウンド不眠)

反跳性不眠は、睡眠薬の離脱症状の中で最もよく見られるものの一つです。 これは、薬をやめた結果、服用を始める前よりもかえって不眠が悪化してしまう現象を指します。「リバウンド不眠」とも呼ばれます。

この現象が起こるメカニズムは、前述の「身体的依存」と深く関連しています。薬の力で強制的に脳の興奮が抑えられていた状態に脳が慣れてしまうと、薬がなくなった途端、抑えられていた興奮が一気に跳ね返ってきます。ブレーキが効かなくなった車が暴走するようなイメージです。その結果、寝つきが極端に悪くなったり、夜中に何度も目が覚めてしまったり、悪夢を見たりすることがあります。

このつらい反跳性不眠を経験すると、「やはり自分は薬がないと眠れないんだ」と強く思い込んでしまい、減薬・断薬を諦めてしまう大きな原因となります。しかし、重要なのは、この強い不眠は病状の悪化ではなく、身体が薬のない状態に再適応しようとしている過程で起こる一時的な反応であると理解することです。

反跳性不眠は、特に作用時間が短い(超短時間型や短時間型)睡眠薬で起こりやすいとされています。これは、薬の血中濃度が急激に低下することで、脳が変化に対応しきれないために起こります。

このつらい症状を避けるための最も効果的な方法は、薬を急にゼロにするのではなく、医師の指導のもとでごく少量ずつ、数週間から数ヶ月という長い時間をかけてゆっくりと減らしていくことです。緩やかな減薬は、脳が少しずつ自らの力でバランスを取り戻すための時間を与え、反跳性不眠のリスクを最小限に抑えます。

身体に現れる症状(頭痛・吐き気・めまいなど)

睡眠薬の離脱症状は、不眠だけでなく、全身に様々な身体症状として現れることがあります。これらの症状は、薬によって抑制されていた自律神経系や中枢神経系が過剰に活動し、バランスを崩すことによって引き起こされます。症状の種類や強さには個人差が大きく、すべての症状が誰にでも現れるわけではありません。

代表的な身体的離脱症状には、以下のようなものがあります。

- 頭・神経系の症状:

- 頭痛: 緊張型頭痛のような、頭が締め付けられるような痛みが続くことがあります。

- めまい、ふらつき: 立ち上がった時や歩行中に、ふわふわするような感覚や、ぐらつく感じがします。高齢者の場合は転倒に直結するため特に注意が必要です。

- 耳鳴り: 「キーン」という高音や「ジー」という低音など、実際には鳴っていない音が聞こえることがあります。

- 震え: 手や指先が細かく震えることがあります(振戦)。

- 消化器系の症状:

- 吐き気、嘔吐: 胃がむかむかし、食事がとれなくなることがあります。

- 食欲不振: 何も食べたくないという状態が続きます。

- 下痢または便秘: 消化器系の働きが乱れ、お腹の調子が悪くなります。

- 自律神経系の症状:

- 発汗: 特に理由もないのに、大量の汗をかくことがあります(寝汗を含む)。

- 動悸: 心臓がドキドキと速く、あるいは強く打つのを感じます。

- 血圧の変動: 血圧が不安定になることがあります。

- その他の身体症状:

- 筋肉の痛み・こわばり: 肩や首、背中などの筋肉が硬直し、痛みを伴うことがあります。インフルエンザの時のような体の節々の痛みを感じる人もいます。

- 知覚過敏: 光が異常にまぶしく感じられたり(羞明)、普段は気にならない音が大きく響いて聞こえたり、特定の匂いに敏感になったりすることがあります。

- しびれ感: 手足の先などがピリピリ、ジンジンとしびれる感覚が現れることがあります。

これらの身体症状は非常につらく、不安を増大させる原因となりますが、これらもまた薬からの離脱に伴う一時的なプロセスであることを忘れないでください。症状が強い場合は、減薬のペースをさらに緩めたり、症状を和らげる別の薬(対症療法薬)を一時的に使用したりすることもありますので、我慢せずに医師に相談することが重要です。

精神に現れる症状(不安・イライラなど)

身体的な不調と並行して、あるいはそれ以上に、精神的な離脱症状が強く現れることもあります。これもまた、脳内の神経伝達物質のバランスが乱れることによって引き起こされるものです。

代表的な精神的離脱症状には、以下のようなものがあります。

- 不安・焦燥感:

- 漠然とした強い不安: 特に理由はないのに、胸がざわざわして落ち着かず、いてもたってもいられないような感覚(焦燥感)に襲われます。

- パニック発作: 突然、激しい動悸、息苦しさ、めまい、死の恐怖などに襲われることがあります。

- 気分の変動:

- イライラ(易刺激性): 些細なことでカッとなったり、怒りっぽくなったりします。

- 抑うつ気分: 気分が落ち込み、何もする気が起きず、悲しい気持ちになります。うつ病の再発と間違われることもありますが、離脱症状の一環であることが多いです。

- 認知機能の障害:

- 集中困難: 物事に集中できず、仕事や読書などが手につかなくなります。

- 記憶力の低下: 新しいことを覚えにくくなったり、物忘れがひどくなったりします。

- 知覚・認識の変化:

- 離人感: 自分が自分ではないような、まるで自分の行動を外から眺めているような奇妙な感覚です。

- 現実感の喪失: 周囲の世界が現実ではないように感じられたり、ベールに包まれているように見えたりします。

- 重篤な症状(まれ):

- ごくまれに、幻覚(ないものが見える・聞こえる)や妄想、けいれん発作といった重篤な離脱症状が現れることがあります。これらは医学的な緊急事態であり、直ちに医療機関を受診する必要があります。

これらの精神症状は、本人にとって非常につらく、孤独感を深める原因となります。「自分の心が弱くなったのではないか」「病気が悪化したのではないか」と自分を責めてしまいがちですが、これも薬の離脱に伴う脳の化学的な変化によるものです。 この時期は、家族や信頼できる人のサポートを得ながら、無理をせず、安心して過ごせる環境を整えることが大切です。そして、つらい症状は必ず時間とともに軽快していくことを信じて、焦らずに治療を続けることが克服への鍵となります。

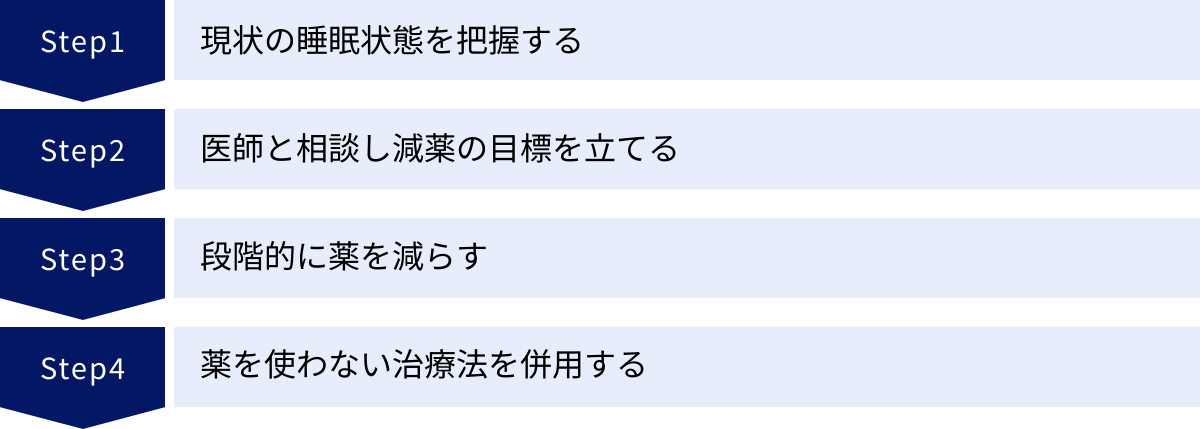

医師と進める睡眠薬のやめ方・減らし方4ステップ

睡眠薬からの卒業は、自己流で進めるべきではありません。離脱症状のリスクを最小限に抑え、安全かつ確実に成功させるためには、必ず専門家である医師と協力し、計画的に進めることが絶対条件です。ここでは、一般的に行われる睡眠薬の減薬・断薬のプロセスを4つのステップに分けて具体的に解説します。

① ステップ1:現状の睡眠状態を把握する

減薬を始める前に、まずは自分の現在の状態を客観的に把握することが全ての土台となります。感覚だけに頼るのではなく、具体的なデータを集めることで、医師とのコミュニケーションがスムーズになり、より精度の高い減薬計画を立てることが可能になります。

そのために最も有効なツールが「睡眠日誌(スリープダイアリー)」です。減薬を決意したら、まずは最低でも1〜2週間、毎日の睡眠に関する記録をつけてみましょう。

【睡眠日誌に記録する主な項目】

- 就床時刻: 布団やベッドに入った時間

- 入眠時刻: 寝ついたおおよその時間

- 中途覚醒: 夜中に目が覚めた回数と、その合計時間

- 起床時刻: 朝、最終的に目が覚めた時間

- 離床時刻: 布団やベッドから出た時間

- 総睡眠時間: 実際に眠っていたおおよその合計時間

- 日中の状態:

- 日中の眠気の程度(まったくない、少し、かなり眠いなど)

- 気分(良い、普通、悪いなど)

- 集中力や仕事のパフォーマンス

- 服薬記録:

- 服用した薬の種類と量、時間

- その他:

- 就寝前の行動(飲酒、カフェイン摂取、スマホ使用など)

- その日にあった特筆すべき出来事(ストレス、運動など)

この記録をつけることで、「自分は平均して何時間眠れているのか」「寝つきと中途覚醒のどちらが問題なのか」「週末と平日で睡眠パターンに違いはあるか」といった、自分自身の睡眠の癖や問題点が明確になります。 この客観的なデータは、医師があなたの状態を正確に理解し、減薬のペースや方法を決定するための極めて重要な情報源となるのです。

② ステップ2:医師と相談し減薬の目標を立てる

睡眠日誌で集めたデータを持って、いよいよ医師に相談します。この時、大切なのは自分の意思を明確に伝えることです。

【医師に伝えるべきこと】

- 「睡眠薬を減らしたい、最終的にはやめたい」という明確な意思

- なぜやめたいのか、その理由(副作用への不安、長期服用への懸念など)

- つけてきた睡眠日誌

- 減薬に対する不安や心配なこと(離脱症状が怖い、眠れなくなるのが不安など)

これらの情報を共有することで、医師はあなたの状況と気持ちを理解し、協力的なパートナーとなってくれます。そして、一緒に減薬の計画を立てていきます。

目標設定は、成功の鍵を握る重要なプロセスです。最初から「1ヶ月で完全にやめる」といった非現実的な目標を立てる必要はありません。むしろ、達成可能なスモールステップで目標を設定することが、モチベーションを維持し、挫折を防ぐことにつながります。

【目標設定の例】

- 最終目標: 3〜6ヶ月かけて、睡眠薬の服用をゼロにする。

- 第一段階の目標: まずは現在の服用量を4分の3に減らし、2〜4週間その量を維持する。

- 別の目標設定: 週末(仕事が休みの前日)だけ薬を飲まない日を作る。

- 質的な目標: 薬の量にこだわらず、日中の眠気やだるさをなくす。

医師はあなたの睡眠状態、服用している薬の種類・量・期間、そしてあなたの希望を総合的に判断し、最適な減薬スケジュールを提案してくれます。この「医師との共同作業」という意識を持つことが、孤独な戦いを避け、安心して減薬に取り組むための第一歩です。

③ ステップ3:段階的に薬を減らす

いよいよ、立てた計画に沿って実際に薬を減らしていきます。急激な変化は離脱症状を引き起こすため、「ゆっくり、少しずつ」が絶対的な原則です。減薬の方法にはいくつかの種類があり、医師が薬の特性や患者さんの状態に合わせて選択、あるいは組み合わせて用います。

漸減法:少しずつ量を減らす方法

漸減法(ぜんげんほう)は、最も一般的で、基本となる減薬方法です。現在の服用量を基準に、ごく少量ずつ段階的に減らしていきます。

- 方法: 例えば、現在1mgの錠剤を服用している場合、まずそれを0.75mgに減らします。その用量で2〜4週間程度様子を見て、離脱症状がほとんどなく安定していれば、次のステップとして0.5mgに減らす、というように進めます。一般的には、2〜4週間ごとに、元の用量の10〜25%程度の幅で減らしていくことが多いです。

- メリット: 身体への負担が少なく、血中濃度の変化が緩やかなため、離脱症状が出にくいのが最大の利点です。

- デメリット: 完了までに時間がかかります。錠剤を半分に割る(半錠にする)などの工夫が必要な場合があります(※自己判断で割らず、医師・薬剤師の指示に従ってください)。

隔日法:服用する間隔をあける方法

隔日法(かくじつほう)は、薬を飲む頻度を徐々に減らしていく方法です。

- 方法: これまで毎日服用していたのを、まずは2日に1回(隔日)にします。それに慣れたら3日に1回、4日に1回と、服用間隔を徐々に広げていき、最終的に断薬を目指します。

- メリット: 「薬を飲まない日」を経験することで、薬なしでも眠れるという自信につながりやすいです。

- デメリット: 血中濃度が日によって変動するため、人によってはかえって離脱症状が出やすい場合があります。この方法は、作用時間が比較的長い(中間型〜長時間型)薬に向いているとされています。

置換法:作用の長い薬に切り替える方法

置換法は、離脱症状が出やすい短時間作用型の薬を服用している場合に用いられることがある方法です。

- 方法: まず、現在服用している作用時間の短い薬から、同じくらいの強さを持つ作用時間の長い薬に切り替えます(置換)。作用時間の長い薬は血中濃度が安定しやすいため、離脱症状が起こりにくいという特徴があります。その状態に身体が慣れた後、上記の漸減法を用いて、作用時間の長い薬を少しずつ減らしていきます。

- メリット: 作用時間の短い薬で強い離脱症状が出てしまった場合に、症状を緩和しながら安全に減薬を進められます。

- デメリット: 一時的に薬の種類を変更することになるため、患者さんによっては抵抗を感じることがあります。

これらの方法は、必ず医師の厳密な管理下で行われます。減薬のペースは常に一定ではなく、体調や睡眠の状態を見ながら柔軟に調整されます。少しでもつらい症状が出たら、我慢せずにすぐに医師に伝え、ペースを緩めたり、一時的に元の量に戻したりすることも大切な戦略の一つです。

④ ステップ4:薬を使わない治療法を併用する

睡眠薬の減薬を成功させるためには、単に薬の量を減らすだけでなく、それと並行して「薬に頼らずに眠る力」を育てていくことが不可欠です。薬という”杖”を少しずつ手放していく過程で、自分の足でしっかりと立つための筋力トレーニングを始めるようなものです。

この「薬を使わない治療法(非薬物療法)」の代表格が、次章で詳しく解説する「睡眠のための生活習慣の見直し」と「認知行動療法(CBT-I)」です。

減薬のプロセスは、不眠の根本原因と向き合う絶好の機会です。なぜ自分は眠れなくなったのか、生活習慣に問題はないか、睡眠に対してどのような思い込みを持っているのか。これらを見直し、改善していくことで、睡眠薬が不要な状態、つまり「本当の治癒」を目指すことができます。

薬を減らすという「引き算」のアプローチと、眠る力をつけるという「足し算」のアプローチ。この2つを車の両輪のように同時に進めていくことが、睡眠薬からの真の卒業を可能にするのです。

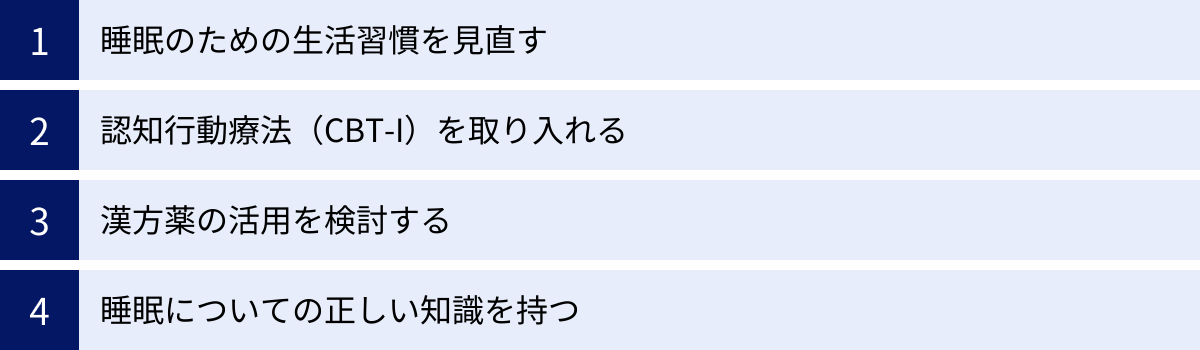

薬に頼らず睡眠の質を高める4つの方法

睡眠薬の減薬を成功させ、再発を防ぐためには、薬に頼らないで自力で眠るための土台を築くことが不可欠です。ここでは、科学的にも効果が証明されている、睡眠の質を高めるための具体的な4つの方法を紹介します。これらは減薬中はもちろん、不眠の予防にもつながる根本的なアプローチです。

① 睡眠のための生活習慣を見直す

私たちの睡眠は、日中の過ごし方や寝る前の習慣に大きく影響されます。これを「睡眠衛生」と呼び、見直すことで睡眠の質は大きく改善します。基本的なことばかりですが、一つひとつ丁寧に行うことが重要です。

決まった時間に起きる

意外に思われるかもしれませんが、良い睡眠のために最も重要なのは「寝る時間」ではなく「起きる時間」を一定にすることです。私たちの身体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっており、これが睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。毎朝同じ時間に起きることで、この体内時計が正確にセットされ、夜になると自然に眠気が訪れるようになります。休日でも平日と同じ時間か、±1〜2時間以内には起きるように心がけましょう。寝だめは体内時計を狂わせる原因になります。

朝日を浴びる

朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。網膜から入った光の刺激は、体内時計をリセットする最強のスイッチです。朝日を浴びてから約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が始まるようにセットされるため、夜の自然な眠りにつながります。理想は起床後すぐに15〜30分程度、屋外で光を浴びることですが、難しい場合は窓際で過ごすだけでも効果があります。

適度な運動をする

日中の適度な運動は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。特に、ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動がおすすめです。運動によって上昇した深部体温(体の内部の温度)が、夜にかけて下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。

ただし、タイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くします。運動は、就寝の3時間前までには終えるのが理想的です。夕方から夜の初めにかけての軽い運動が最も効果的とされています。

寝る前のスマホやカフェインを控える

就寝前の行動は、睡眠の質に直接影響します。特に注意したいのが以下の3つです。

- スマートフォン・PC: 画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。少なくとも就寝の1〜2時間前には使用をやめ、寝室に持ち込まないのが理想です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。その効果は個人差が大きいですが、一般的に3〜5時間持続すると言われています。就寝時刻から逆算して、少なくとも5〜6時間前からはカフェインの摂取を避けましょう。

- アルコール: 「寝酒」は百害あって一利なしです。アルコールは寝つきを良くするかもしれませんが、睡眠の後半部分で眠りを浅くし、断片化させます。また、利尿作用で夜中にトイレに行きたくなり、中途覚醒の原因にもなります。

② 認知行動療法(CBT-I)を取り入れる

不眠症に対する認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia; CBT-I)は、薬物療法と同等、あるいはそれ以上の効果があり、効果が持続しやすいことから、欧米の診療ガイドラインでは不眠症治療の第一選択として推奨されています。 これは、不眠につながる「考え方の癖(認知)」と「行動習慣」を修正していく心理療法です。

CBT-Iは主に以下の要素から構成されます。

- 睡眠衛生教育: 上記で述べた生活習慣の改善指導です。

- 刺激制御法: 「ベッド・寝室=眠れない場所」という誤った条件付けを解消し、「ベッド・寝室=眠る場所」と再学習させるためのテクニックです。具体的には、「眠くなってから布団に入る」「ベッドの中で眠る以外の活動(スマホ、読書、悩み事など)をしない」「15〜20分経っても眠れなければ、一度ベッドから出て、リラックスして過ごし、眠くなったらまた戻る」といったルールを実践します。

- 睡眠制限法: 布団の中にいる時間(床上時間)を、実際に眠れている時間(実睡眠時間)に意図的に近づける方法です。例えば、8時間布団にいても6時間しか眠れていない場合、床上時間を6時間半程度に制限します。これにより、睡眠が凝縮されて深くなり、「睡眠効率(床上時間に対する実睡眠時間の割合)」が高まります。睡眠効率が改善するにつれて、少しずつ床上時間を延ばしていきます。これは専門家の指導のもとで慎重に行う必要があります。

- リラクセーション法: 心身の緊張を和らげ、リラックス状態に導くための技法です。筋肉を意図的に緊張させ、その後一気に緩める「漸進的筋弛緩法」や、ゆっくりとした深い呼吸に集中する「腹式呼吸法」、ありのままの感覚を受け入れる「マインドフルネス瞑想」などがあります。

- 認知再構成法: 「8時間寝ないとダメだ」「今夜眠れなかったら、明日は最悪の一日になる」といった、不眠に対する破局的で非合理的な考え方(認知の歪み)を見つけ出し、それが本当に事実なのかを客観的に検証し、より現実的で柔軟な考え方に変えていくアプローチです。

CBT-Iは、精神科や心療内科などの専門医療機関で受けることができます。また、最近では書籍やオンラインプログラム、アプリなどを通じてセルフで学ぶことも可能です。

③ 漢方薬の活用を検討する

西洋薬とは異なるアプローチとして、漢方薬の活用も選択肢の一つです。漢方医学では、不眠を単に「眠れない」という症状として捉えるのではなく、「心・身」全体のバランスの乱れ(気・血・水の乱れ)が原因と考えます。

そのため、一人ひとりの体質や不眠のタイプに合わせて、オーダーメイドで処方が選択されます。

- イライラや不安が強くて眠れないタイプ: 「気」の巡りが滞っている(気滞)か、過剰な熱がこもっている(肝火上炎)と考え、気の巡りを良くしたり、熱を冷ましたりする漢方薬(例:抑肝散、柴胡加竜骨牡蛎湯など)が用いられます。

- クヨクヨ考え込んで眠れない、疲れているのに目が冴えるタイプ: 「心」のエネルギー源である「血」が不足している(心血虚)と考え、血を補い精神を安定させる漢方薬(例:加味帰脾湯、酸棗仁湯など)が用いられます。

- 体力がなく、疲労倦怠感が強くて眠れないタイプ: 生命エネルギーである「気」が不足している(気虚)と考え、気を補う漢方薬(例:補中益気湯など)が検討されます。

漢方薬は、西洋の睡眠薬のように直接的に脳に作用して眠らせるのではなく、不眠の原因となっている体質そのものを改善していくことを目指します。効果の現れ方は緩やかですが、依存性がなく、減薬中の体調を整えるサポートとして役立つ場合があります。

ただし、漢方薬も医薬品であり、副作用や飲み合わせのリスクはゼロではありません。必ず医師や薬剤師、登録販売者などの専門家に相談の上、服用するようにしましょう。

④ 睡眠についての正しい知識を持つ

不眠に対する誤った思い込みや過剰な心配が、かえって不眠を悪化させているケースは少なくありません。睡眠に関する正しい知識を持つことは、不要な不安を取り除き、リラックスして眠りにつくための土台となります。

- 「8時間睡眠神話」からの脱却: 「毎日8時間眠らなければ健康に悪い」というのは、よくある誤解です。必要な睡眠時間は人それぞれ異なり、遺伝的要因や年齢によっても変化します。 6時間で十分な人もいれば、9時間必要な人もいます。大切なのは時間の長さではなく、日中に眠気で困らずに活動できるか、という「睡眠の質」です。

- 夜中に目が覚めるのは自然なこと: 一晩の睡眠は、浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)のサイクルを繰り返しています。特に加齢とともに深い睡眠が減り、浅い睡眠の割合が増えるため、夜中に目が覚めること(中途覚醒)は誰にでも起こりうる自然な生理現象です。問題は、目が覚めた後に「また眠れないかもしれない」と不安になって、そのまま覚醒してしまうことです。

- 眠れない日があっても大丈夫: 誰でも、心配事があったり、生活リズムが乱れたりすれば、眠れない夜はあります。たった一晩眠れなかったからといって、健康に深刻な影響が出るわけではありません。「今日眠れなくても、明日眠ればいい」くらいの、おおらかな気持ちでいることが、結果的に良い睡眠につながります。

これらの正しい知識は、不眠への過剰な「とらわれ」からあなたを解放し、睡眠薬をやめるプロセスを力強く後押ししてくれるでしょう。

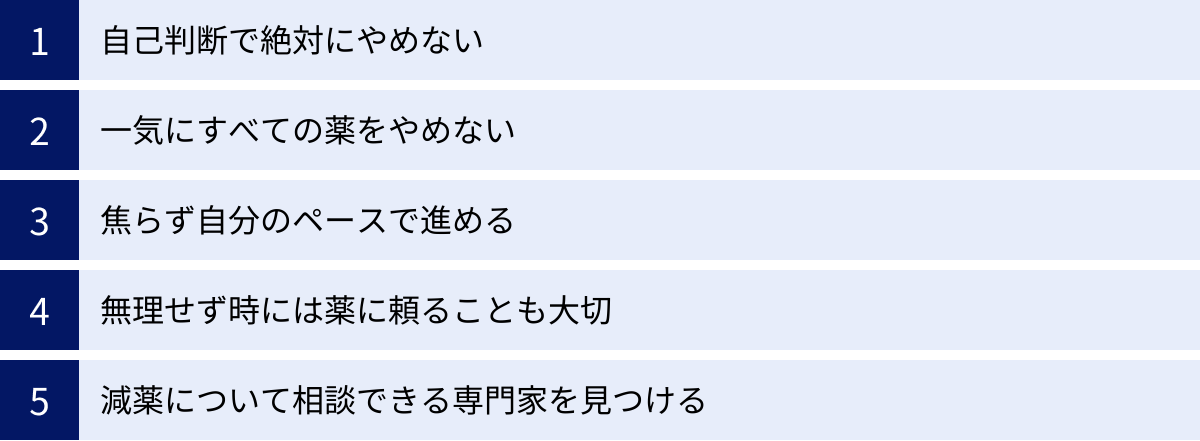

睡眠薬をやめる際の5つの注意点

睡眠薬からの卒業を目指す道のりは、正しい知識と適切な心構えがあれば、決して乗り越えられないものではありません。しかし、いくつかの重要な注意点を守らないと、かえって状況を悪化させてしまう危険性があります。ここでは、安全に減薬を進めるために絶対に守ってほしい5つのポイントを解説します。

① 自己判断で絶対にやめない

この記事で最も強調したいのが、この「自己判断で薬をやめない」という点です。 「もう大丈夫だろう」「薬は体に悪いから、一刻も早くやめたい」といった思いから、医師に相談せずに突然服用を中断してしまう方がいますが、これは非常に危険な行為です。

自己判断での断薬には、以下のような深刻なリスクが伴います。

- 重い離脱症状の発現: 前述した反跳性不眠や、頭痛、吐き気、強い不安感といったつらい離脱症状が、急激かつ強く現れる可能性があります。この苦しい経験がトラウマとなり、減薬への意欲を完全に失ってしまうことにもなりかねません。

- 不眠の再発・悪化: 根本的な不眠の原因が解決していない状態で薬だけをやめると、当然ながら不眠は再発します。そして、一度断薬に失敗したという経験から、以前よりも薬への依存が強まってしまうことがあります。

- 精神状態の不安定化: 特に長期間、高用量の薬を服用していた場合、急な中断は脳内の神経伝達物質のバランスを大きく崩し、抑うつ状態やパニック発作などを引き起こす可能性があります。

睡眠薬の減薬は、あなたの体質、服用歴、生活環境などを総合的に理解している専門家(医師)の監督のもとで、安全な地図とコンパスを持って進むべき航海のようなものです。決して、嵐の海に一人で乗り出すような無謀な挑戦はしないでください。

② 一気にすべての薬をやめない

「やめる」と決意すると、つい「ゼロか百か」で考えてしまいがちですが、睡眠薬の減薬において「一気断薬」は禁物です。 身体と脳は、薬がある状態に時間をかけて適応してきました。その状態から薬が急になくなれば、混乱して悲鳴を上げるのは当然のことです。

特に、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬を長期間服用している場合、急な中断は「ベンゾジアゼピン離脱症候群」と呼ばれる、深刻で長期にわたる離脱症状を引き起こすリスクがあります。

減薬の基本は、「時間をかけて、ごく少量ずつ」です。体が変化に気づかないくらいの、非常に緩やかなペースで進めることが、離脱症状を最小限に抑え、成功率を高めるための最大の秘訣です。焦る気持ちは分かりますが、急がば回れの精神で、着実な一歩を積み重ねていくことが何よりも大切です。

③ 焦らず自分のペースで進める

睡眠薬の減薬は、短距離走ではなく、数ヶ月から時には1年以上かかることもある長距離走(マラソン)です。その道のりは、常に順調なわけではありません。

- 他人と比較しない: インターネット上には様々な減薬体験談がありますが、薬の種類、服用期間、体質、生活環境は一人ひとり全く異なります。他人のペースと比べて「自分は遅れている」などと焦る必要は一切ありません。あなたにはあなたの最適なペースがあります。

- 一進一退を覚悟する: 減薬の過程では、「少し調子が良くなったかと思えば、また眠れない日が続く」といった波が訪れるのが普通です。体調やストレスのかかり具合によって、睡眠は日々変動します。少し後退したからといって、「もうダメだ」「失敗だ」と自分を責めないでください。一歩進んで半歩下がるくらいの気持ちで、長い目で捉えることが重要です。

焦りはストレスを生み、ストレスは交感神経を優位にして不眠を悪化させるという悪循環に陥ります。主治医と相談しながら、常に自分の心と体の声に耳を傾け、無理のないペースで進めていきましょう。

④ 無理せず時には薬に頼ることも大切

減薬を進めていると、「絶対に薬は飲まないぞ」と固く決意しすぎるあまり、自分を追い詰めてしまうことがあります。しかし、減薬中にどうしても眠れない夜、ストレスの多い出来事があって不安が強い夜というのは、誰にでも訪れる可能性があります。

そんな時、無理に我慢し続ける必要はありません。 一晩眠れないことで翌日の生活に大きな支障が出たり、眠れないことへの恐怖心が再燃してしまったりするくらいなら、計画的に「頓服(とんぷく)」として一時的に薬を使うことも、賢明な戦略の一つです。

大切なのは、「薬を使ったら失敗だ」と白黒思考で捉えないことです。一時的に薬の助けを借りて心身を休ませ、また翌日から減薬プランに戻れば良いのです。減薬の最終目標は、「薬をゼロにすること」が第一なのではなく、「質の良い睡眠を取り戻し、快適な毎日を送ること」です。目的と手段を混同せず、柔軟な姿勢で臨むことが、長期戦を乗り切るコツです。

⑤ 減薬について相談できる専門家を見つける

安全で効果的な減薬は、患者と医師との信頼関係、そして良好なコミュニケーションの上に成り立ちます。しかし、残念ながら、すべての医師が減薬に積極的・協力的であるとは限りません。

もし、今かかっている医師が「薬をやめる必要はない」「減らしたら悪くなるだけだ」といった姿勢で、あなたの話に耳を傾けてくれない場合は、セカンドオピニオンを求めることもためらう必要はありません。

減薬に成功するためには、以下のような専門家を見つけることが理想的です。

- あなたの「やめたい」という気持ちを尊重してくれる。

- 減薬のリスクとベネフィットを丁寧に説明してくれる。

- 睡眠日誌などを見ながら、一緒に具体的な計画を立ててくれる。

- 薬物療法だけでなく、認知行動療法(CBT-I)などの非薬物療法にも知識や理解がある。

あなたの健康と人生にとって、非常に重要な決断です。安心して二人三脚でゴールを目指せる、信頼できるパートナーとしての専門家を見つける努力を惜しまないでください。

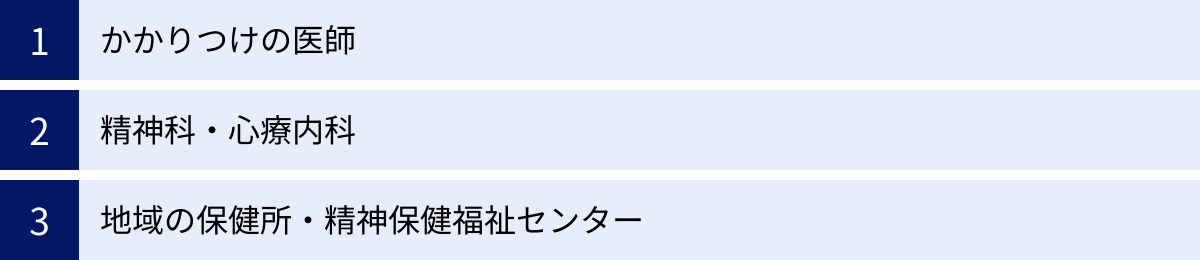

睡眠薬の減薬について相談できる窓口

「睡眠薬をやめたいけれど、どこに、誰に相談すればいいのかわからない」という方も多いでしょう。一人で悩まず、専門的な知識を持つ機関や専門家を頼ることが、問題解決への第一歩です。ここでは、睡眠薬の減薬について相談できる主な窓口をご紹介します。

かかりつけの医師

まず最初に相談すべきなのは、現在あなたに睡眠薬を処方している医師です。 内科、整形外科、婦人科など、専門が精神科でなくても、あなたのこれまでの病状の経緯や服用歴を最もよく理解しているのは、そのかかりつけ医です。

【相談する際のポイント】

- 明確な意思表示: 「将来のために、睡眠薬を少しずつ減らしていきたいと考えています」と、自分の希望をはっきりと伝えましょう。

- 具体的な情報提供: 事前に記録した睡眠日誌を持参し、「最近はこれくらい眠れています」「こういう副作用が気になっています」など、客観的なデータに基づいて話すと、医師も状況を把握しやすくなります。

- 質問を準備していく: 「私の飲んでいる薬は、やめやすいタイプですか?」「どういう方法で減らしていくのが良いでしょうか?」など、聞きたいことをメモしておくと、聞き忘れを防げます。

まずはかかりつけ医に相談し、その医師の指導のもとで減薬を進められるのが理想的です。もし、かかりつけ医が減薬に非協力的であったり、専門外で対応が難しいと判断されたりした場合は、次に紹介する専門機関への紹介状を書いてもらうこともできます。

精神科・心療内科

不眠症や睡眠薬の調整に関する専門家は、精神科医や心療内科医です。 これらの診療科では、睡眠薬の薬理作用や依存、離脱症状について深い知識を持っており、より専門的で安全な減薬指導を受けることができます。

【精神科・心療内科を受診するメリット】

- 専門的な減薬プラン: 薬の種類や作用時間に応じた、きめ細やかな減薬計画(漸減法、隔日法、置換法など)を立ててもらえます。

- 非薬物療法の提供: 減薬と並行して、不眠の根本治療である認知行動療法(CBT-I)を実施している医療機関も多くあります。薬以外の選択肢を提示してもらえる可能性が高いです。

- 背景にある問題への対応: 不眠の背景に、うつ病や不安障害、ストレスなど、他の精神的な問題が隠れている場合があります。精神科・心療内科では、そうした根本原因も含めて総合的に診断・治療を行うことができます。

- 睡眠専門外来: 病院によっては「睡眠外来」「不眠症クリニック」といった、より睡眠障害に特化した専門外来を設けているところもあります。

「精神科」と聞くと、少し敷居が高いと感じる方もいるかもしれませんが、不眠は精神科・心療内科が扱う非常に一般的な症状の一つです。眠りのことで悩んだら、専門家を頼ることをためらわないでください。

地域の保健所・精神保健福祉センター

どこに相談していいか全くわからない場合や、医療機関を受診する前にまずは話を聞いてほしいという場合には、お住まいの地域にある公的な相談機関を利用するという方法もあります。

- 保健所: 各市町村や都道府県に設置されており、地域の住民の健康に関する様々な相談に応じています。保健師などの専門職が、電話や面接で話を聞いてくれます。医療機関の紹介や、利用できる福祉サービスについての情報提供も行っています。

- 精神保健福祉センター: 各都道府県・指定都市に設置されている、心の健康に関する専門的な相談機関です。精神保健福祉士や臨床心理士、医師などの専門家が在籍しており、より詳しい相談が可能です。

これらの公的機関の相談は、原則として無料です。また、ご本人だけでなく、「家族が睡眠薬をやめられずに困っている」といった、ご家族からの相談も受け付けています。 守秘義務も徹底されているため、安心して悩みを打ち明けることができます。

一人で抱え込まず、まずはこれらの窓口に電話を一本かけてみることが、状況を好転させる大きなきっかけになるかもしれません。

まとめ

睡眠薬がやめられない状況は、決して珍しいことではなく、その背景には「身体的依存」「精神的依存」「習慣化」という3つの明確な理由が存在します。 これは意志の弱さの問題ではなく、薬の薬理作用と心理的な要因が複雑に絡み合った結果であり、正しいアプローチで乗り越えることが可能です。

睡眠薬からの卒業を目指す上で、最も重要な原則は「自己判断で絶対にやめないこと」です。急な中断は、反跳性不眠をはじめとするつらい離脱症状を引き起こすリスクがあり、かえって状況を悪化させかねません。必ず医師と相談し、二人三脚で計画的に進めることが、安全かつ確実な道筋となります。

減薬のプロセスは、一般的に以下の4つのステップで進められます。

- 現状把握: 睡眠日誌で客観的なデータを集める。

- 目標設定: 医師と相談し、現実的な減薬計画を立てる。

- 段階的減薬: 「漸減法」などを中心に、ゆっくり少しずつ薬を減らす。

- 非薬物療法の併用: 薬を減らすと同時に、薬なしで眠る力を育てる。

特に、薬を減らすだけでなく、生活習慣の改善や、不眠症治療の第一選択である認知行動療法(CBT-I)を取り入れることが、不眠の根本的な解決と再発防止につながります。睡眠に対する誤った思い込みを捨て、正しい知識を持つことも、不要な不安を和らげる上で非常に有効です。

減薬の道のりは、時に一進一退を繰り返す長期戦になるかもしれません。大切なのは、焦らず、他人と比較せず、自分のペースで進めることです。時には無理せず薬の助けを借りる柔軟さも持ちながら、「薬をゼロにすること」ではなく「快適な睡眠で、健やかな毎日を送ること」を最終目標としましょう。

もし、減薬について悩んだり、かかりつけ医との連携がうまくいかなかったりした場合は、精神科・心療内科や地域の保健所といった専門的な相談窓口を頼ることをためらわないでください。あなたは一人ではありません。正しい知識と専門家のサポートを力に変えて、薬に頼らない穏やかな眠りを取り戻すための一歩を、今日から踏み出してみてはいかがでしょうか。