「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「何度も夜中に目が覚めてしまう」「朝早く目が覚めて、それから眠れない」といった睡眠の悩みは、多くの人が一度は経験するものです。質の良い睡眠は、心身の健康を維持するために不可欠であり、睡眠不足が続くと日中の集中力低下や気分の落ち込み、さらには生活習慣病のリスクを高めることにも繋がりかねません。

この記事では、そのような不眠の悩みを解消するための一つの選択肢である「睡眠薬」について、専門的な知識を交えながら、初心者にも分かりやすく徹底解説します。医療機関で処方される睡眠薬(睡眠導入剤)と、薬局で購入できる市販の睡眠改善薬の違いから、それぞれの種類、効果、そして知っておくべき副作用やリスクまで、網羅的にご紹介します。

また、睡眠薬を安全に使用するための注意点や、薬に頼らずに睡眠の質を高めるためのセルフケア方法についても詳しく解説します。ご自身の睡眠に関する悩みを正しく理解し、適切な対処法を見つけるための一助となれば幸いです。

目次

睡眠薬(睡眠導入剤)とは

睡眠薬、または睡眠導入剤とは、不眠の症状を和らげ、自然な眠りを促すために使用される医薬品の総称です。多くの人が「睡眠薬=怖いもの」というイメージを持っているかもしれませんが、医師の指導のもとで正しく使用すれば、つらい不眠症状を改善し、生活の質を大きく向上させることができる有効な治療法の一つです。ここでは、睡眠薬がどのようなもので、どのように作用するのか、その基本的な仕組みについて解説します。

不眠症のタイプに合わせて処方される薬

不眠症は、単に「眠れない」というだけでなく、その症状によっていくつかのタイプに分類されます。睡眠薬は、これらの不眠症のタイプに合わせて、最適なものが選択・処方されます。

不眠症の主なタイプは以下の4つです。

- 入眠障害:床に就いてから寝つくまでに30分~1時間以上かかる状態。不安やストレス、考え事などが原因で脳が興奮している場合によく見られます。

- 中途覚醒:睡眠中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない状態。加齢やストレス、睡眠時無呼吸症候群などが原因となることがあります。

- 早朝覚醒:本来起きる時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、二度寝ができない状態。高齢者や、うつ病の症状の一つとして現れることもあります。

- 熟眠障害:睡眠時間は十分に取れているはずなのに、ぐっすり眠れたという満足感が得られない状態。眠りが浅く、日中に眠気や倦怠感が残ります。

これらの症状が週に数回以上あり、かつ日中の活動に支障(倦怠感、集中力低下、意欲の低下、食欲不振など)をきたしている状態が1ヶ月以上続くと、「不眠症」と診断される可能性があります。

睡眠薬は、こうした個々の症状を改善することを目的としています。例えば、寝つきが悪い「入眠障害」の人には、服用後すぐに効果が現れて短時間で作用が切れる薬が、夜中に目が覚める「中途覚醒」や朝早く目が覚める「早朝覚醒」の人には、効果が朝まで持続する薬が処方されるのが一般的です。患者一人ひとりの不眠のパターンや生活スタイル、背景にある原因を医師が総合的に判断し、最も適した睡眠薬を選択することが、治療の第一歩となります。

脳の興奮を鎮めて眠りを促す仕組み

では、睡眠薬はどのようにして眠りを誘うのでしょうか。その作用機序は薬の種類によって異なりますが、最も代表的なものは、脳の神経活動を抑制する物質の働きを強めるという仕組みです。

私たちの脳内には、様々な神経伝達物質が存在し、情報のやり取りを行っています。その中で、GABA(ギャバ/γ-アミノ酪酸)は、神経細胞の興奮を鎮める「抑制性」の神経伝達物質であり、いわば脳の活動にブレーキをかける役割を担っています。

多くの睡眠薬(特に「ベンゾジアゼピン系」や「非ベンゾジアゼピン系」と呼ばれる種類)は、このGABAが結合する「GABA-A受容体」という部分に作用します。薬がGABA-A受容体に結合すると、GABAの働きが増強され、脳の神経細胞に入ってくる塩化物イオンの量が増加します。これにより、神経細胞が過剰に興奮しにくくなり、脳全体の活動が穏やかになります。その結果、不安や緊張が和らぎ、心身がリラックスした状態となって、自然な眠りへと導入されるのです。

近年では、このGABAに作用するタイプとは異なる、新しい仕組みの睡眠薬も登場しています。

- メラトニン受容体作動薬:体内時計を調整し、眠りを誘うホルモンである「メラトニン」の受容体に作用し、身体を自然に睡眠モードへと切り替えます。

- オレキシン受容体拮抗薬:脳を覚醒させる働きを持つ物質「オレキシン」の作用をブロックすることで、覚醒状態から睡眠状態へとスムーズに移行させます。

これらの新しい薬は、従来の薬とは異なるアプローチで睡眠を改善するため、副作用の特性も異なります。このように、睡眠薬は単に強制的に意識を失わせるのではなく、脳内の神経伝達物質に働きかけ、脳が自然に眠る準備を整えるのを助ける薬であると理解することが重要です。

医療用の睡眠薬と市販の睡眠改善薬の違い

「睡眠薬」と一括りにされがちですが、医師の処方箋が必要な「医療用睡眠薬」と、薬局やドラッグストアで購入できる「市販の睡眠改善薬」は、目的、成分、効果の強さにおいて全く異なるものです。この違いを正しく理解することは、自分の症状に合った適切な対処法を選ぶ上で非常に重要です。

| 比較項目 | 医療用睡眠薬 | 市販の睡眠改善薬 |

|---|---|---|

| 目的 | 不眠症(病気)の治療 | 一時的な不眠症状の緩和 |

| 効果 | 作用が強く、明確な効果が期待できる | 作用は穏やか |

| 主成分 | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など多岐にわたる | 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) |

| 入手方法 | 医師の診察と処方箋が必須 | 薬局・ドラッグストアで薬剤師等から説明を受け購入 |

| 対象 | 慢性的な不眠に悩む人、背景に他の疾患がある可能性のある人 | 健康な人で、環境の変化やストレスによる一過性の不眠に悩む人 |

目的と効果の違い

両者の最も大きな違いは、その「目的」にあります。

医療用睡眠薬は、「不眠症」という病気の治療を目的としています。 慢性的に不眠が続き、日中の生活に著しい支障が出ている場合、医師がその原因を診断した上で処方します。そのため、効果は比較的強く、入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒といった不眠のタイプに応じて、作用時間や作用機序が異なる多様な薬の中から最適なものが選ばれます。確実な催眠効果によって、つらい不眠症状を改善し、心身の回復を図ることを目指します。

一方、市販の睡眠改善薬の目的は、あくまで「一時的な不眠症状の緩和」です。 例えば、旅行や出張で環境が変わり眠れない、大切な試験やプレゼンの前で緊張して寝付けない、といった、原因がはっきりしている一過性の不眠に対して使用されることを想定しています。効果は医療用睡眠薬に比べて穏やかで、慢性的な不眠症を根本的に治療する力はありません。添付文書にも、不眠症状が2〜3日以上続く場合は使用を中止し、医師に相談するよう記載されているのが一般的です。市販薬は、いわば「応急処置」と位置づけるのが適切です。

含まれている成分の違い

目的の違いは、含まれている有効成分の違いに由来します。

医療用睡眠薬には、前述したように、GABAの働きを強める「ベンゾジアゼピン系」「非ベンゾジアゼピン系」、体内時計を整える「メラトニン受容体作動薬」、覚醒物質を抑える「オレキシン受容体拮抗薬」など、専門的な作用機序を持つ成分が用いられます。これらの成分は、効果が高い一方で、依存性や転倒、記憶障害などの副作用のリスクも伴うため、医師による慎重な管理が必要です。

これに対し、市販の睡眠改善薬の主成分のほとんどは、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」などの抗ヒスタミン薬です。 この成分は、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるために開発された薬の成分です。アレルギーの原因となるヒスタミンという物質の働きをブロックしますが、このヒスタミンは脳内では覚醒を維持する役割も担っています。そのため、抗ヒスタミン薬を服用すると、副作用として眠気が現れます。市販の睡眠改善薬は、この「眠気」という副作用を主作用として利用しているのです。

この仕組みから分かるように、市販薬は自然な睡眠リズムを根本から整えるわけではなく、あくまで脳の覚醒レベルを一時的に下げることで眠りを誘発します。そのため、深い睡眠が妨げられたり、翌朝に眠気が残ったり(持ち越し効果)、口が渇いたりといった副作用が出やすいという特徴があります。

入手方法の違い(医師の処方か薬局か)

成分と効果、そしてそれに伴うリスクの違いから、入手方法も明確に区別されています。

医療用睡眠薬は、向精神薬に指定されているものも多く、依存性や副作用のリスク管理が不可欠なため、必ず医師の診察と処方箋がなければ入手できません。 医師は、患者の不眠のタイプや重症度、年齢、体質、合併症の有無などを総合的に評価し、薬の種類と量を決定します。そして、服用開始後も定期的に効果と副作用をチェックし、必要に応じて処方を調整します。このプロセス全体が「治療」なのです。

対照的に、市販の睡眠改善薬は、処方箋なしで薬局やドラッグストアで購入できます。 ただし、第2類医薬品や指定第2類医薬品に分類されることが多く、購入時には薬剤師または登録販売者から、効能効果や副作用、使用上の注意点について説明を受けることが推奨されています。誰でも自由に買えるわけではなく、専門家のアドバイスのもとで、あくまで一時的な症状緩和のために自己責任で使用する薬、という位置づけです。

このように、医療用と市販薬は似て非なるものです。慢性的な不眠に悩んでいる人が市販薬を使い続けても根本的な解決にはならず、むしろ適切な治療を受ける機会を逃してしまう可能性があります。不眠が2週間以上続く場合は、自己判断で市販薬に頼るのではなく、まずは医療機関を受診することを強くお勧めします。

【医師が処方】医療用睡眠薬の主な種類

医療機関で処方される睡眠薬は、その特性によっていくつかの方法で分類されます。代表的な分類方法が「作用時間」による分類と「作用の仕組み(作用機序)」による分類です。これらの分類を理解することで、なぜ医師がその薬を選択したのか、その意図を深く理解することができます。

作用時間による分類

睡眠薬が体内で効果を発揮し続ける時間(血中濃度が半分になるまでの時間=半減期)によって、主に4つのタイプに分けられます。どのタイプの薬が選ばれるかは、患者が抱える不眠の症状(入眠障害、中途覚醒など)によって決まります。

| 作用時間 | 半減期の目安 | 主な適応(不眠タイプ) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 超短時間作用型 | 2~4時間 | 入眠障害 | 効き目が早く、体からの消失も速い。翌朝への持ち越しが少ない。 |

| 短時間作用型 | 6~10時間 | 入眠障害、中途覚醒 | 寝つきを良くし、朝方まで効果が持続する。 |

| 中間作用型 | 12~24時間 | 中途覚醒、早朝覚醒 | 睡眠を安定して維持する。翌日への持ち越しに注意が必要。 |

| 長時間作用型 | 24時間以上 | 早朝覚醒、日中の不安 | 効果が長く持続する。日中の不安緩和にも使われるが、眠気やふらつきのリスクが高い。 |

超短時間作用型

半減期が2~4時間と非常に短いタイプの睡眠薬です。 服用後、速やかに効果が現れて寝つきを良くし、数時間後には体内から消失していくため、主なターゲットは「入眠障害」です。布団に入ってもなかなか眠れない、という悩みに非常に有効です。

最大のメリットは、翌朝への眠気の持ち越し(ハングオーバー)や日中のふらつきといった副作用が起こりにくいことです。そのため、翌日に仕事や運転を控えている人にも比較的使いやすい薬と言えます。一方で、作用時間が短すぎるために、夜中の2時や3時に目が覚めてしまう「中途覚醒」には効果が不十分な場合があります。

短時間作用型

半減期が6~10時間程度の睡眠薬です。 超短時間作用型と同様に寝つきを良くする効果(入眠改善効果)に加え、効果が6時間以上持続するため、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」の改善にも有効です。

一般的な睡眠時間をカバーできるため、多くの不眠症患者に幅広く使用されています。超短時間作用型と中間作用型の中間的な特徴を持ち、バランスの取れた薬と言えますが、人によっては翌朝にわずかな眠気が残る可能性もあります。

中間作用型

半減期が12~24時間と、比較的長く効果が持続するタイプの睡眠薬です。 このタイプの薬は、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」や、明け方に目が覚めてしまう「早朝覚醒」に悩む患者に処方されることが多いです。

睡眠の維持効果が高く、一度眠りにつくと朝までぐっすり眠れるという安心感に繋がります。しかし、作用時間が長いため、翌日の午前中、場合によっては日中まで眠気やだるさ、ふらつきが持ち越されるリスクが高まります。 特に高齢者の場合、夜間のトイレでの転倒などに繋がる危険性があるため、使用には慎重な判断が求められます。

長時間作用型

半減期が24時間以上と、非常に長く作用する睡眠薬です。 睡眠作用に加えて、強い抗不安作用や筋弛緩作用を併せ持つものが多く、不眠だけでなく、日中の強い不安や緊張を和らげる目的で処方されることもあります。

しかし、その作用時間の長さから、眠気の持ち越しやふらつき、集中力低下といった副作用がほぼ必発となります。常に体内に薬が残っている状態になるため、依存性や耐性が形成されやすく、現在では睡眠障害治療の第一選択薬として用いられることは少なくなっています。

作用の仕組みによる分類

薬が脳のどの部分に、どのように働きかけるかによっても分類されます。作用機序の違いは、効果の現れ方や副作用の特性に大きく関わってきます。

| 系統 | 作用機序 | 主な特徴 | 副作用・注意点 |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン(BZD)系 | GABA-A受容体に広く作用 | 催眠作用に加え、抗不安、筋弛緩作用も併せ持つ | 依存性、耐性、離脱症状、ふらつき、健忘のリスクが比較的高い |

| 非ベンゾジアゼピン系 | GABA-A受容体の睡眠関連サブタイプに選択的に作用 | 筋弛緩・抗不安作用が弱く、ふらつき等の副作用が少ない | BZD系よりリスクは低いが、依存性や健忘の可能性はゼロではない |

| メラトニン受容体作動薬 | メラトニン受容体を刺激 | 自然な眠りを誘い、体内時計を整える。依存性が極めて少ない | 即効性は期待しにくい。眠気が主な副作用。 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 覚醒物質オレキシンの働きを阻害 | 自然な睡眠経過に近く、中途覚醒に有効。依存性が少ない | 悪夢を見ることがある。食事の影響を受けやすい薬がある。 |

ベンゾジアゼピン系

古くから睡眠薬や抗不安薬として広く使用されてきた系統の薬です。脳内のGABA-A受容体に結合し、GABAの神経抑制作用を全般的に強めます。これにより、催眠作用だけでなく、不安を和らげる「抗不安作用」、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」も同時に発揮します。

効果が強力である一方、依存性や耐性(薬が効きにくくなること)、急にやめた際の離脱症状(反跳性不眠など)といったリスクが他の系統に比べて高いことが知られています。また、筋弛緩作用によるふらつき・転倒や、服用後の記憶がなくなる「前向性健忘」などの副作用にも注意が必要です。

非ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系薬の副作用を軽減する目的で開発された、比較的新しい系統の薬です。化学構造はベンゾジアゼピン系とは異なりますが、同じくGABA-A受容体に作用します。ただし、GABA-A受容体の中でも特に睡眠に関わるサブタイプ(ω1受容体)に選択的に作用するのが大きな特徴です。

この選択性により、抗不安作用や筋弛緩作用が比較的弱く、ベンゾジアゼピン系に比べてふらつきや転倒のリスクが軽減されています。 そのため、現在の睡眠薬治療における第一選択薬の一つとなっています。主に超短時間作用型や短時間作用型が多く、入眠障害の改善に効果的です。ただし、依存性や健忘のリスクがゼロというわけではありません。

メラトニン受容体作動薬

体内時計の調整に関わるホルモン「メラトニン」が結合する受容体を刺激することで、身体を自然に睡眠状態へと導く薬です。 私たちの体は、夜になるとメラトニンが分泌され、眠気を感じるようにできています。この薬は、その生理的な仕組みを利用して睡眠を促します。

強制的に眠らせるのではなく、あくまで「眠りの準備」を整える薬なので、効果の現れ方は穏やかです。最大のメリットは、依存性や離脱症状、ふらつきといった副作用が極めて少ないことです。特に、加齢によってメラトニンの分泌が減った高齢者や、生活リズムの乱れによる不眠(交代勤務など)に有効とされています。

オレキシン受容体拮抗薬

現在最も新しいタイプの睡眠薬です。脳内で覚醒状態を維持するために重要な役割を果たす神経伝達物質「オレキシン」の働きをブロックします。覚醒のスイッチをオフにすることで、脳を睡眠状態へと移行させるという、全く新しいアプローチの薬です。

GABAに作用しないため、ベンゾジアゼピン系のような依存性や筋弛緩作用のリスクが非常に少ないのが特徴です。また、無理やり眠らせるのではなく、覚醒を止めるだけなので、生理的な睡眠パターンに近い、質の良い睡眠が得られやすいとされています。中途覚醒の改善に特に効果を発揮します。ただし、人によっては悪夢を見やすくなるという副作用が報告されています。

睡眠薬に期待できる効果

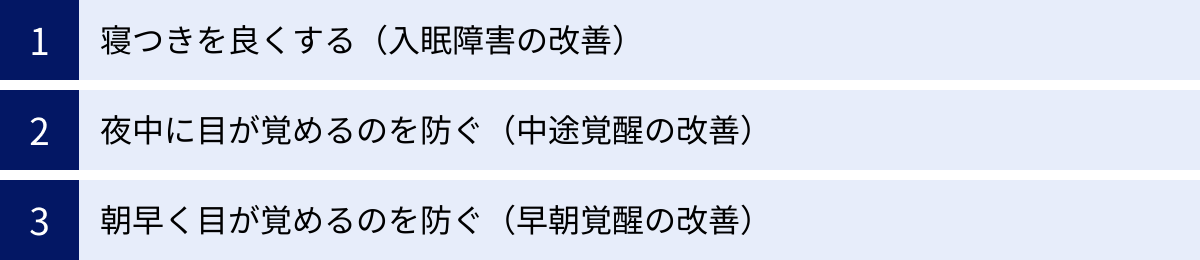

睡眠薬を服用することで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは、不眠症の代表的な3つの症状「入眠障害」「中途覚醒」「早朝覚醒」が、睡眠薬によってどのように改善されるのかを詳しく見ていきます。

寝つきを良くする(入眠障害の改善)

入眠障害とは、床に就いてもなかなか寝付けず、30分から1時間以上、時にはそれ以上も目が冴えたまま過ごしてしまう状態を指します。その背景には、仕事や人間関係のストレス、翌日の重要なイベントへのプレッシャー、不安感、あるいは体の痛みなど、様々な原因が潜んでいます。これらの要因が交感神経を優位にし、脳を興奮・覚醒状態に保ってしまうため、眠りたくても眠れないという悪循環に陥るのです。

このような入眠障害に対して、睡眠薬、特に作用発現が速い「超短時間作用型」や「短時間作用型」は非常に有効です。 これらの薬は、服用後15分~30分程度で効果が現れ始め、脳の興奮を司る神経活動を鎮静化させます。具体的には、前述のGABAの働きを強めることで、頭の中でぐるぐると巡る考え事や、漠然とした不安感を和らげ、心身をリラックスした状態へと導きます。

これにより、「眠らなければ」という焦りから解放され、自然な形で眠りに入ることができます。 まるで、興奮して高速回転しているコマの勢いを、そっと手で止めてあげるようなイメージです。適切な睡眠薬の助けを借りることで、つらい夜の時間を短縮し、スムーズな入眠という成功体験を積み重ねることが、不眠に対する不安感を軽減し、最終的に薬なしで眠れるようになるための第一歩となることも少なくありません。

夜中に目が覚めるのを防ぐ(中途覚醒の改善)

中途覚醒は、睡眠の途中で意図せず目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない状態です。一度だけでなく、一晩に何度も目が覚めるケースも多く、睡眠が分断されることで深い眠りが得られず、翌日に強い疲労感や眠気を残します。加齢に伴う生理的な変化、ストレス、うつ症状、あるいは睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群といった他の睡眠障害、夜間頻尿などが原因として考えられます。

この中途覚醒に対しては、一定時間効果が持続する「短時間作用型」や「中間作用型」の睡眠薬が効果を発揮します。 これらの薬は、寝つきを良くするだけでなく、その効果が4~8時間程度持続するため、睡眠の維持を助け、浅い眠りから深い眠りへの移行をスムーズにします。

具体的には、薬の作用によって睡眠が深くなることで、物音や体の寝返り、少しの尿意といった、普段なら目が覚めてしまうような軽微な刺激に対して脳が反応しにくくなります。これにより、朝まで途切れることのない、安定した睡眠を確保しやすくなるのです。特に、新しいタイプの「オレキシン受容体拮抗薬」は、覚醒システムそのものを抑制するため、中途覚醒の回数を減らし、睡眠の質を高める効果が高いと期待されています。中途覚醒が改善されることで、睡眠の効率が上がり、日中のパフォーマンス向上に直結します。

朝早く目が覚めるのを防ぐ(早朝覚醒の改善)

早朝覚醒は、自分が起きようと予定していた時刻よりも2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後はもう眠ることができない状態を指します。特に高齢者に多く見られるほか、うつ病のサインの一つであることも知られています。十分な睡眠時間が確保できないため、日中の強い眠気や倦怠感に繋がり、生活の質を大きく損ないます。

このような早朝覚醒の改善には、効果が明け方までしっかりと持続する「中間作用型」や、場合によっては「長時間作用型」の睡眠薬が用いられます。 これらの薬は、体内でゆっくりと分解・排泄されるため、睡眠の後半まで血中濃度が維持され、早すぎる覚醒を防ぎます。

例えば、午前3時や4時に目が覚めてしまうという人に対し、中間作用型の薬を処方することで、効果が午前6時や7時まで持続し、予定した起床時間までぐっすりと眠り続けることができるようになります。これにより、トータルの睡眠時間を確保し、心身の十分な休息を可能にします。

ただし、作用時間が長い薬は、その分、効果が翌朝以降にも持ち越されるリスクが高まります。 起床後も眠気が続いたり、頭がぼーっとしたり、ふらついたりといった副作用が現れやすいため、特に高齢者への使用は慎重に行われます。医師は、早朝覚醒を改善するメリットと、翌日への持ち越しのデメリットを天秤にかけ、患者一人ひとりの生活スタイルや身体状況に合わせて、最適な薬と用量を慎重に選択します。

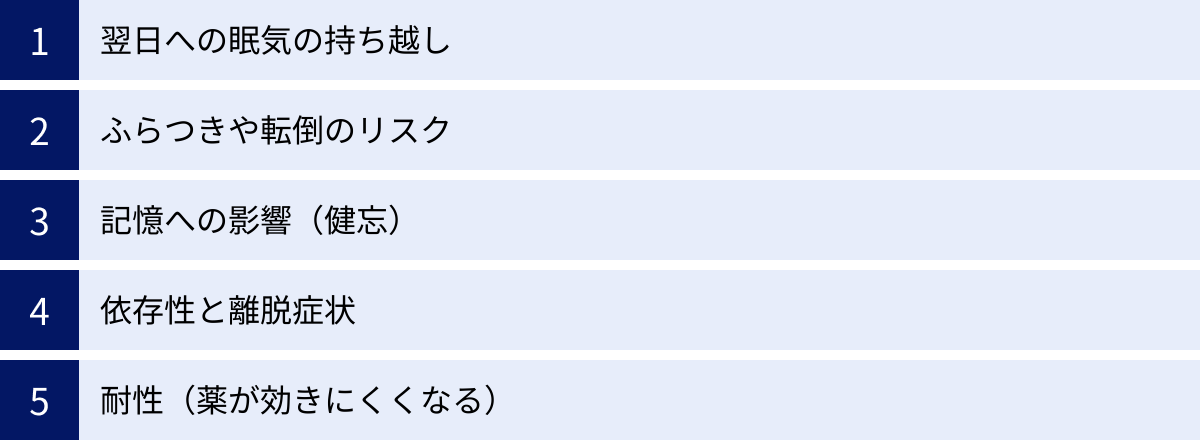

知っておきたい睡眠薬の主な副作用とリスク

睡眠薬は不眠治療に非常に有効な手段ですが、その一方で、全ての医薬品と同様に副作用やリスクも存在します。これらのリスクを正しく理解し、適切に対処することが、安全な薬物治療の鍵となります。ここでは、睡眠薬を服用する上で特に知っておくべき主な副作用とリスクについて解説します。

翌日への眠気の持ち越し

「持ち越し効果(ハングオーバー)」とも呼ばれ、睡眠薬の副作用として最も頻繁にみられるものの一つです。これは、服用した薬の作用が翌朝、あるいは日中まで残ってしまい、眠気、だるさ、頭が重い、集中できないといった症状が現れる状態です。

この副作用は、特に作用時間が長い「中間作用型」や「長時間作用型」の睡眠薬で起こりやすいとされています。また、薬の分解・排泄能力には個人差があるため、同じ薬を同じ量だけ服用しても、高齢者や肝機能が低下している人では薬が体内に残りやすく、持ち越し効果が現れやすくなります。

持ち越し効果があると、日中の仕事や学業のパフォーマンスが低下するだけでなく、車の運転や機械の操作中に重大な事故を引き起こす危険性も高まります。もし、睡眠薬を服用した翌日にこのような症状を感じる場合は、自己判断で放置せず、必ず処方した医師に相談してください。 医師は、より作用時間の短い薬への変更や、用量の減量といった対策を検討します。

ふらつきや転倒のリスク

睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系の薬には「筋弛緩作用(筋肉の緊張を緩める作用)」があります。 この作用が、足元のもつれやふらつきを引き起こし、転倒のリスクを高めることがあります。

このリスクは、筋力が低下している高齢者において特に深刻です。 夜中にトイレに起きた際にふらついて転倒し、大腿骨骨折などの重傷を負ってしまうケースは少なくありません。骨折をきっかけに寝たきりになってしまうこともあり、生活の質を著しく低下させる原因となります。

このリスクを軽減するためには、まず、ベッドからトイレまでの動線に障害物を置かない、足元を照らす常夜灯を設置する、といった環境整備が重要です。また、薬物療法の観点からは、筋弛緩作用の少ない「非ベンゾジアゼピン系」や「オレキシン受容体拮抗薬」、「メラトニン受容体作動薬」への変更を医師と相談することが有効な対策となります。

記憶への影響(健忘)

「前向性健忘」と呼ばれる、非常に注意が必要な副作用です。これは、睡眠薬を服用してから眠りにつくまでの間の出来事を、後になって全く覚えていないという症状です。

例えば、薬を飲んだ後に家族と電話で話したり、メールの返信をしたり、夜食を食べたりしたにもかかわらず、翌朝にはその行動を一切記憶していない、といったことが起こり得ます。この症状は、超短時間作用型の薬で比較的起こりやすく、特にアルコールと一緒に服用した場合にリスクが著しく高まります。

前向性健忘を防ぐための最も重要な対策は、「睡眠薬を服用したら、他のことは何もせずにすぐに床に就く」というルールを徹底することです。就寝直前の最終行動として薬を飲み、そのまま布団に入る習慣をつけることが大切です。

依存性と離脱症状

睡眠薬のリスクとして最も懸念されるのが「依存性」です。依存には、精神的依存と身体的依存の2種類があります。

- 精神的依存:「この薬がないと眠れないのではないか」という強い不安感から、薬を手放せなくなってしまう状態です。薬が一種の「お守り」のようになってしまいます。

- 身体的依存:長期間薬を服用し続けることで、薬が体内にある状態が当たり前になり、脳がその状態に適応してしまうことです。この状態で急に薬の服用を中断すると、体が変化に対応できず、様々な不快な症状が現れます。これを「離脱症状」と呼びます。

離脱症状の代表的なものに、治療前よりも強い不眠が現れる「反跳性不眠」があります。その他にも、不安、焦燥感、いらいら、頭痛、吐き気、発汗、手の震え、耳鳴りなど、多彩な心身の不調が出現することがあります。

これらの依存性や離脱症状のリスクは、特に作用時間が短く、作用が強力なベンゾジアゼピン系の薬で高いとされています。依存を形成しない、また離脱症状に苦しまないためには、自己判断で薬を増量したり、急に中断したりすることは絶対に避け、必ず医師の指示に従って服用・減薬することが不可欠です。

耐性(薬が効きにくくなる)

長期間にわたって同じ睡眠薬を使用していると、徐々に体が薬に慣れてしまい、以前と同じ量では十分な効果が得られなくなることがあります。これを「耐性」と呼びます。

耐性が形成されると、「効かないから」といって自己判断で薬の量を増やしてしまう人がいますが、これは非常に危険な行為です。薬の量を増やすと、副作用のリスクが格段に高まるだけでなく、身体的依存をさらに強固にしてしまうという悪循環に陥ります。

もし、これまで効いていた薬の効果が薄れてきたと感じた場合は、耐性が形成されている可能性があります。速やかに医師に相談し、薬の種類の変更や、作用機序の異なる薬への切り替え、あるいは認知行動療法などの非薬物療法との併用を検討する必要があります。睡眠薬は、漫然と長期間使い続けるのではなく、定期的にその必要性を見直すことが重要です。

【薬局で買える】市販の睡眠改善薬について

不眠が続く場合、まずは医療機関を受診するのが原則ですが、「出張先で環境が変わって眠れない」「明日は大事な会議があるのに、緊張で目が冴えてしまった」といった、一時的な不眠に悩まされることもあります。そのような場合に、応急処置として役立つのが、薬局やドラッグストアで購入できる市販の睡眠改善薬です。ここでは、その成分や選び方について解説します。

睡眠改善薬の主な成分

市販の睡眠改善薬には、医療用の睡眠薬とは全く異なる成分が使われています。主に「抗ヒスタミン薬」と「漢方薬」の2種類に大別されます。

抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など)

現在市販されている睡眠改善薬のほとんどが、この「抗ヒスタミン薬」を有効成分としています。 代表的な成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」です。

この成分は、もともと花粉症などのアレルギー症状を抑える薬(抗アレルギー薬)として開発されました。アレルギー反応を引き起こす「ヒスタミン」という物質の働きをブロックするのが主な作用ですが、ヒスタミンは脳内において覚醒を維持する役割も担っています。そのため、抗ヒスタミン薬を服用すると、脳内のヒスタミンの働きも抑制され、副作用として「眠気」が生じます。

市販の睡眠改善薬は、この眠気の副作用を主作用として利用し、一時的な不眠症状を緩和することを目的としています。あくまで対症療法であり、医療用睡眠薬のように睡眠の質を根本的に改善したり、体内時計を整えたりする作用はありません。また、副作用として、翌日への眠気の持ち越し、口の渇き、排尿困難、便秘などが現れることがあります。特に、緑内障や前立腺肥大の持病がある人は、症状を悪化させる可能性があるため使用できません。

漢方薬(酸棗仁湯など)

もう一つの選択肢として、漢方薬があります。不眠に用いられる代表的な漢方処方が「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」です。

酸棗仁湯は、心身が疲労し、体力が落ちているにもかかわらず、神経が高ぶって眠れない「虚労(きょろう)」の状態に適した漢方薬です。主薬である「酸棗仁(さんそうにん)」には鎮静作用があり、高ぶった神経を鎮め、心身のバランスを整えることで、穏やかな眠りへと導きます。

抗ヒスタミン薬のように直接的な眠気を引き起こすというよりは、体質を改善することで間接的に睡眠をサポートするというアプローチです。効果の現れ方は穏やかで、即効性は期待しにくいですが、抗ヒスタミン薬の副作用が気になる人や、体力がない人には良い選択肢となる場合があります。ただし、漢方薬も体質に合わないと効果がなかったり、副作用(胃腸症状など)が出たりすることがあるため、購入時には薬剤師によく相談することが大切です。

市販の睡眠改善薬の選び方

市販薬を選ぶ際には、いくつか注意すべきポイントがあります。

一時的な不眠かどうかで判断する

これが最も重要な判断基準です。 市販の睡眠改善薬は、その名の通り「改善」薬であり、「治療」薬ではありません。あくまで、原因がはっきりしている一過性・短期的な不眠症状に使用を限定すべきです。

- 使用が適しているケース:旅行や出張、時差ボケ、翌日に重要な予定があり緊張している、騒音など環境的な要因で眠れない、など。

- 使用を避けるべきケース:不眠が2週間以上続いている、原因がよくわからない、日中の気分の落ち込みや不安感が強い、いびきや睡眠中の呼吸停止を指摘されている、など。

慢性的な不眠や、背景にうつ病や睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている可能性がある場合は、市販薬でごまかすことで適切な治療の開始が遅れてしまいます。症状が長引く場合は、迷わず医療機関を受診してください。

飲みやすい形状で選ぶ(錠剤・カプセル・液体)

市販の睡眠改善薬には、様々な剤形が用意されています。

- 錠剤:最も一般的なタイプ。用量調整がしやすい製品もある。

- カプセル(ソフトカプセル):錠剤が苦手な人でも飲みやすい。液体成分が封入されており、吸収が速いとされる製品もある。

- 液体(ドリンク)タイプ:錠剤やカプセルを飲み込むのが困難な人に適している。速やかに吸収されることが期待できる。

成分や効果に大きな差はないため、自分が最も服用しやすいと感じる形状のものを選ぶのが良いでしょう。飲みやすさは、いざという時にためらわずに使用できるかどうかに繋がり、継続性の観点からも重要です。購入前にパッケージを確認し、自分に合ったものを選びましょう。

おすすめの市販睡眠改善薬4選

ここでは、薬局やドラッグストアで入手可能な代表的な市販薬を4つご紹介します。ただし、これらはあくまで一例であり、使用前には必ずご自身の症状や体質について薬剤師に相談し、添付文書をよく読んでから服用してください。

| 製品名 | 製造販売元 | 主な有効成分 | 分類 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ドリエル | エスエス製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 指定第2類医薬品 | 市販睡眠改善薬の代表的製品。錠剤タイプ。 |

| ネオデイ | 大正製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 指定第2類医薬品 | 1回2錠で服用しやすい。比較的手頃な価格帯。 |

| レスティ錠 | 皇漢堂製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 指定第2類医薬品 | コストパフォーマンスに優れることが多い。 |

| ナイトミン 眠る力 | 小林製薬 | クロセチン(機能性関与成分) | 機能性表示食品 | 睡眠の質(眠りの深さ)を高める。医薬品ではない。 |

① ドリエル

「ドリエル」は、エスエス製薬が販売する、日本で初めての市販睡眠改善薬です。 その知名度の高さから、市販薬と聞いてこの製品を思い浮かべる人も多いでしょう。

有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、寝つきが悪い、眠りが浅いといった一時的な不眠症状の緩和に効果を発揮します。1回2錠を就寝前に服用します。水なしで飲めるEX(カプセルタイプ)もラインナップされています。

長年にわたる販売実績があり、市販の睡眠改善薬を初めて試す方にとって、定番の選択肢の一つと言えます。(参照:エスエス製薬公式サイト)

② ネオデイ

「ネオデイ」は、大正製薬から販売されている睡眠改善薬です。 こちらも有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩であり、ドリエルと同様の作用機序で一時的な不眠を緩和します。

特徴としては、1回2錠で服用しやすく、多くのドラッグストアで取り扱いがあり入手しやすい点が挙げられます。価格も比較的手頃なことが多く、コストを重視する方にも選びやすい製品です。慢性的な不眠には使用せず、あくまで一時的な症状に限って使用することが大切です。(参照:大正製薬公式サイト)

③ レスティ錠

「レスティ錠」は、皇漢堂製薬が製造販売する睡眠改善薬です。 有効成分は、他の多くの製品と同様にジフェンヒドラミン塩酸塩です。

皇漢堂製薬は、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のように、先発品と同じ有効成分で価格を抑えた製品を多く手掛けており、このレスティ錠も比較的安価で提供されていることが多いのが特徴です。成分や効果は他のジフェンヒドラミン塩酸塩を主成分とする薬と変わりませんが、コストを抑えて一時的な不眠に対処したい場合に有力な選択肢となります。(参照:皇漢堂製薬公式サイト)

④ ナイトミン 眠る力

小林製薬の「ナイトミン 眠る力」は、これまで紹介した3製品とはカテゴリが異なります。 これは医薬品ではなく、「機能性表示食品」です。

有効成分ではなく「機能性関与成分」として、クチナシ由来のクロセチンが含まれています。クロセチンには、加齢などによる睡眠の質の低下が気になる方の中途覚醒回数を減らし、眠りを深くし、すっきりとした目覚めをサポートする機能が報告されています。

医薬品の服用に抵抗がある方や、寝つきよりも「睡眠の質」や「目覚めの良さ」を改善したいと考えている方に適した選択肢です。ただし、あくまで食品であり、不眠症を治療する効果はありません。その点を理解した上で、日々の睡眠サポートとして取り入れるのが良いでしょう。(参照:小林製薬公式サイト)

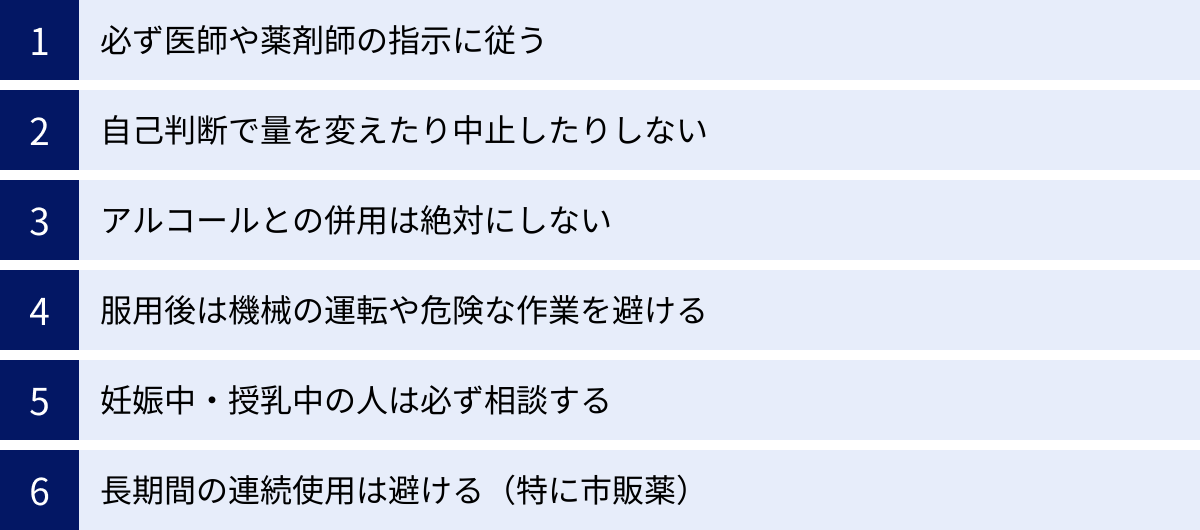

睡眠薬・睡眠改善薬を服用する際の注意点

睡眠薬や睡眠改善薬は、正しく使えば非常に有用ですが、一歩間違えれば深刻な健康被害に繋がりかねません。安全に薬の恩恵を受けるために、以下の注意点を必ず守ってください。

必ず医師や薬剤師の指示に従う

これが最も基本的な大原則です。医療用睡眠薬の場合は、医師から指示された用法・用量を厳守してください。 「1錠」と指示されたものを、効き目が弱いからと自己判断で「2錠」に増やすことは絶対にしてはいけません。用量を増やせば効果は強まるかもしれませんが、それ以上に副作用のリスクが飛躍的に高まります。

市販の睡眠改善薬の場合も同様です。添付文書に記載されている用法・用量を必ず守り、不明な点があれば薬剤師に確認しましょう。

自己判断で量を変えたり中止したりしない

特に、長期間にわたって医療用睡眠薬を服用している場合、自己判断で急に服用を中止することは非常に危険です。 前述したように、強い離脱症状(反跳性不眠、不安、焦燥感など)が現れ、かえって状態を悪化させてしまう可能性があります。

薬をやめたい、あるいは減らしたいと思った時は、必ず処方した医師に相談してください。医師は、心身の状態を見ながら、隔日服用にする、より作用の弱い薬に切り替える、錠剤を半分に割るなど、安全な方法で段階的に減薬を進めていきます。

アルコールとの併用は絶対にしない

睡眠薬とアルコール(お酒)の併用は、命に関わる危険な行為です。絶対にやめてください。

アルコールと睡眠薬は、どちらも中枢神経を抑制する作用を持っています。これらを同時に摂取すると、互いの作用が予期せぬ形で増強され、以下のような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

- 過剰な鎮静:意識が朦朧とし、呼吸が抑制され、最悪の場合は呼吸停止に至ることがあります。

- 記憶障害(健忘):服用後の記憶が完全に抜け落ち、異常行動(夢遊病様症状)を起こすリスクが高まります。

- ふらつき・転倒:筋弛緩作用が強まり、歩行が困難になり、転倒による重傷のリスクが著しく高まります。

「寝酒の代わりに」と安易に考えるのは非常に危険です。「薬を飲む日は、一滴もアルコールを口にしない」という強い意志を持ってください。

服用後は機械の運転や危険な作業を避ける

睡眠薬や市販の睡眠改善薬を服用すると、翌日に眠気や注意散漫、判断力の低下が残ることがあります(持ち越し効果)。この状態で自動車やバイク、自転車の運転、あるいは高所作業や精密な機械操作などを行うと、重大な事故に繋がる恐れがあります。

薬を服用した当日の夜はもちろん、翌朝に眠気やふらつきが少しでも残っている場合は、これらの危険な作業は絶対に行わないでください。 薬の種類によっては、丸一日影響が続くこともあります。ご自身の仕事や生活スタイルについて医師や薬剤師に伝え、安全な薬の選択について相談することも重要です。

妊娠中・授乳中の人は必ず相談する

妊娠中または妊娠の可能性がある女性、授乳中の女性は、自己判断で睡眠薬や睡眠改善薬を服用してはいけません。

服用した薬の成分が胎盤や母乳を通じて胎児や乳児に移行し、悪影響を及ぼす可能性があります。特に妊娠初期は、胎児の重要な器官が形成される大切な時期であり、薬の影響を最も受けやすいとされています。

不眠に悩んでいる場合は、まずは産婦人科のかかりつけ医に相談してください。安全に使用できる薬の検討や、薬を使わない対処法(生活指導など)について、専門的なアドバイスを受けることができます。

長期間の連続使用は避ける(特に市販薬)

市販の睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対する「応急処置」です。漫然と長期間使い続けるべきではありません。ほとんどの製品の添付文書には、「2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」「連用しないこと」といった注意書きが記載されています。

市販薬に頼る状態が続くということは、その背景にセルフケアだけでは解決できない原因が隠れているサインです。根本的な解決のためにも、専門医の診察を受けることを強く推奨します。

睡眠薬のやめ方・減らし方のポイント

「一度飲み始めたら、やめられなくなるのでは」という不安は、多くの人が抱くものです。しかし、適切な手順を踏めば、睡眠薬を安全に減らし、最終的にはやめることも十分に可能です。そのための重要なポイントを2つ紹介します。

医師と相談しながら徐々に減らす

睡眠薬の減薬・中止は、必ず医師の指導のもとで行う必要があります。 自己判断での急な中断は、強い離脱症状を引き起こし、減薬の失敗に繋がる最も大きな原因です。

医師は、患者の不眠の状態、使用している薬の種類や量、服用期間、心身の状態などを総合的に評価し、一人ひとりに合った減薬スケジュールを立てます。一般的には、「漸減法(ぜんげんほう)」と呼ばれる、少しずつ薬の量を減らしていく方法が取られます。

具体的な減薬の方法は様々です。

- 用量の漸減:例えば、1錠服用していたものを、4分の3錠、半錠、4分の1錠と、2週間~1ヶ月といった期間をかけてゆっくり減らしていく。

- 隔日服用:毎日服用していたものを、1日おき、2日おき、と服用間隔を空けていく。

- 薬の置き換え:依存性の高いベンゾジアゼピン系の薬から、依存性の少ないメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬へ切り替えてから減薬する。あるいは、作用時間の短い薬から、離脱症状が出にくいとされる作用時間の長い薬に一旦切り替えてから減量を進めることもあります。

減薬のペースは人それぞれです。焦りは禁物です。「少し調子が悪くなったら、一段階前の量に戻す」といった柔軟な対応も必要になります。医師との信頼関係を築き、不安なことや体調の変化を正直に伝えながら、二人三脚で進めていくことが成功の鍵です。

生活習慣の改善を同時に進める

薬を減らすプロセスと並行して、薬に頼らなくても眠れるための土台作り、すなわち生活習慣の改善を徹底することが不可欠です。 薬の力だけに頼っていては、減薬はうまくいきません。むしろ、生活習慣の改善こそが、不眠治療の根本であり、減薬を成功させるための最も強力な武器となります。

具体的には、後述する「睡眠薬に頼らないためのセルフケア」を一つひとつ実践していくことが重要です。

- 起床・就寝時間を一定にする

- 日中に太陽の光を浴びる

- 適度な運動を習慣にする

- 入浴でリラックスする

- 寝室の環境を整える

これらのセルフケアによって、自分自身の力で自然な眠りを引き出す能力(睡眠力)を高めていきます。生活習慣が整い、少しでも眠れる自信がついてくると、「薬がなくても大丈夫かもしれない」という精神的な安心感にも繋がります。

また、不眠に対する考え方や行動の癖を修正する専門的な心理療法である「不眠症に対する認知行動療法(CBT-I)」は、薬物療法と同等、あるいはそれ以上の効果があり、効果が持続することが科学的に証明されています。CBT-Iは、睡眠薬の減薬においても非常に有効なアプローチであり、実施している医療機関に相談してみるのも良いでしょう。

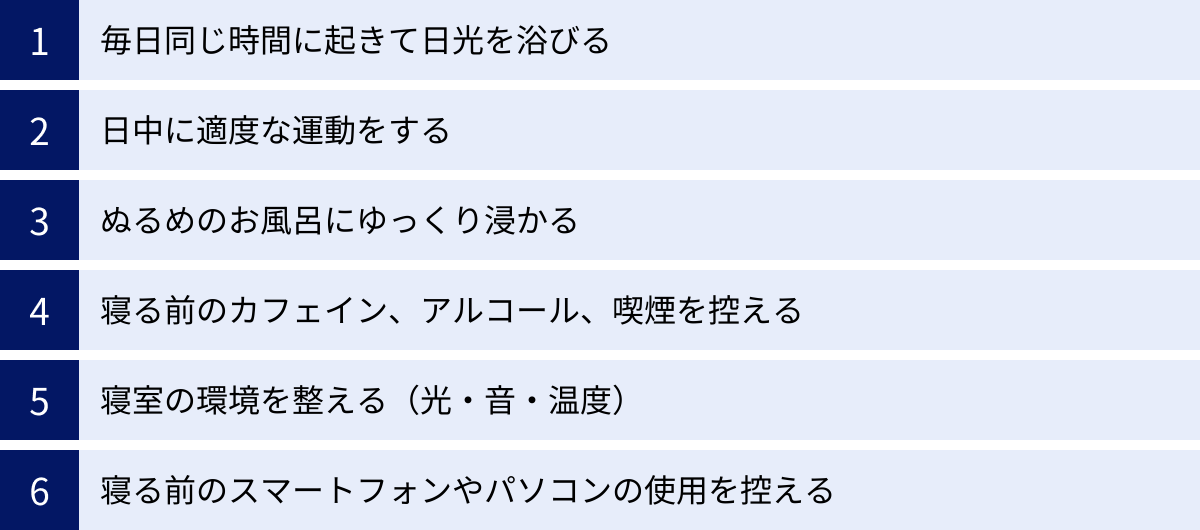

睡眠薬に頼らないためのセルフケア

睡眠薬はつらい不眠を乗り切るための有効なサポートですが、最終的な目標は、薬に頼らずに質の良い睡眠を得ることです。そのために日頃から実践できるセルフケア(睡眠衛生)は非常に重要です。ここでは、今日から始められる具体的な方法を紹介します。

毎日同じ時間に起きて日光を浴びる

質の良い睡眠への第一歩は、毎朝同じ時間に起きることから始まります。 私たちの体には、約24時間周期の体内時計(概日リズム)が備わっていますが、これは毎日リセットしてあげないと少しずつズレてしまいます。そのリセットの役割を果たすのが「太陽の光」です。

朝起きたら、まずカーテンを開けて、15~30分ほど太陽の光を浴びましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。これにより、覚醒を促すホルモン「セロトニン」の分泌が活発になり、頭がすっきりと目覚めます。 さらに、セロトニンは夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料になるため、朝の光を浴びることは、夜の自然な眠りの準備にも繋がるのです。休日も、平日と±1~2時間の範囲で起きるように心がけると、リズムが乱れにくくなります。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。ウォーキング、ジョギング、水泳などのリズミカルな有酸素運動を習慣にすると、心地よい疲労感が得られ、寝つきが良くなるだけでなく、深いノンレム睡眠の時間を増やすことができます。

運動のタイミングは、夕方から就寝の3時間前くらいまでが理想的です。運動によって上昇した深部体温が、就寝時間に向けて徐々に下がっていく過程で、強い眠気が誘発されます。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くするので避けましょう。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

就寝前のリラックス法として、入浴は非常に有効です。就寝の1~2時間前に、38~40℃くらいのぬるめのお湯に15~20分ほどゆっくり浸かるのがおすすめです。

入浴によって体の深部体温が一時的に上昇し、その後、お風呂から上がると体温は急速に下降していきます。この深部体温の低下が、脳に「眠る時間だ」というサインを送り、自然な眠気を引き起こします。 42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため、リラックス目的の場合は避けた方が良いでしょう。

寝る前のカフェイン、アルコール、喫煙を控える

就寝前の嗜好品には注意が必要です。

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があり、その効果は3~4時間持続します。敏感な人ではもっと長く続くこともあります。就寝前の4時間以内は、カフェインを含む飲み物や食べ物を避けるようにしましょう。

- アルコール:寝酒は寝つきを良くするように感じられますが、それは誤解です。アルコールは睡眠の後半部分で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒物質に変わり、中途覚醒を引き起こし、睡眠の質を著しく低下させます。

- 喫煙:タバコに含まれるニコチンにも、カフェインと同様の覚醒作用があります。就寝前の一服は、脳を興奮させて寝つきを悪くする原因となります。

寝室の環境を整える(光・音・温度)

快適な睡眠のためには、寝室が「眠るための場所」として最適化されていることが重要です。

- 光:寝室はできるだけ暗くしましょう。豆電球のようなわずかな光でも、メラトニンの分泌を抑制してしまいます。遮光カーテンを利用したり、アイマスクを使ったりするのも有効です。

- 音:静かな環境が理想です。外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、ホワイトノイズマシン(集中を助ける単調な音を出す装置)などを活用するのも良いでしょう。

- 温度・湿度:夏は25~26℃、冬は22~23℃、湿度は50~60%程度が快適とされています。寝具も、季節に合わせて通気性や保温性の良いものを選びましょう。

寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控える

スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面が発するブルーライトは、睡眠にとって大敵です。 ブルーライトは太陽光に多く含まれる波長の光で、脳はこれを「昼間の光」と認識してしまいます。そのため、夜にブルーライトを浴びると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制され、体内時計が乱れ、脳が覚醒モードになってしまいます。

理想的には、就寝の1~2時間前にはこれらのデジタルデバイスの使用を終え、読書や音楽、ストレッチなど、リラックスできる活動に切り替えることを強くお勧めします。

不眠の悩みは専門機関へ相談しよう

セルフケアを試しても不眠が改善しない、あるいは日中の生活に深刻な支障が出ている場合は、一人で抱え込まずに専門家の助けを借りることが大切です。

まずはかかりつけ医に相談

「いきなり精神科や心療内科に行くのはハードルが高い」と感じる方は、まずは普段から通っている内科や婦人科などの「かかりつけ医」に相談することから始めてみましょう。

不眠の症状は、様々な身体的な病気の一症状として現れることがあります。例えば、睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)、甲状腺機能の異常、心臓や肺の病気、あるいは服用している他の薬の副作用などが原因で不眠が引き起こされている可能性もあります。

かかりつけ医は、全身の状態を診察し、こうした身体的な問題がないかを確認してくれます。必要であれば、睡眠薬の初期的な処方を行ってくれたり、より専門的な医療機関への紹介状を書いてくれたりします。最初の相談窓口として、非常に頼りになる存在です。

専門の精神科・心療内科

不眠が2週間以上続いている、特に気分の落ち込みや強い不安感、意欲の低下などを伴う場合は、精神科や心療内科といった睡眠の専門家を受診することを強く推奨します。

これらの専門医は、不眠症の診断と治療に関する深い知識と経験を持っています。詳細な問診を通じて、不眠のタイプや背景にある心理的・社会的な要因を丁寧に探り、最適な治療方針を立ててくれます。

治療の選択肢も、単に睡眠薬を処方するだけではありません。

- 多種多様な睡眠薬からの最適な選択:患者一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせ、作用機序や副作用の異なる様々な薬の中から最も適したものを選びます。

- 認知行動療法(CBT-I):薬を使わずに、睡眠に関する誤った思い込み(認知)や不適切な行動を修正していく、効果の高い心理療法です。

- カウンセリング:ストレスや悩みについて話を聞き、心理的な負担を軽減するサポートを行います。

- 他の精神疾患の合併の診断・治療:不眠の背景にうつ病や不安障害などが隠れている場合、その根本的な治療を行います。

不眠は「気合が足りない」といった根性論で解決できる問題ではありません。専門家の力を借りることは、決して恥ずかしいことではなく、健康を取り戻すための賢明な選択です。つらい不眠の悩みから解放され、健やかな毎日を送るために、ぜひ勇気を出して相談の扉を叩いてみてください。