「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「眠りが浅く、途中で何度も目が覚めてしまう」「朝起きても疲れが取れていない」…現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱える人は少なくありません。ストレス、不規則な生活、デジタルデバイスの普及など、私たちの眠りを妨げる要因は多岐にわたります。

質の高い睡眠は、日中のパフォーマンス向上、心身の健康維持、そして生活の質そのものを左右する極めて重要な要素です。この深刻な課題に対する解決策の一つとして、近年大きな注目を集めているのが「睡眠音楽」です。

就寝前に特定の音楽を聴くことで、リラックス効果が高まり、スムーズな入眠や睡眠の質の向上が期待できるとされています。しかし、「本当に音楽で眠れるの?」「どんな音楽を選べばいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、睡眠音楽がなぜ効果的なのか、その科学的な根拠と心身に働きかけるメカニズムを徹底的に解説します。さらに、快眠につながる音楽の具体的な選び方から、おすすめの音楽ジャンル、効果を最大化するための正しい聴き方、そして避けるべき音楽の特徴まで、網羅的にご紹介します。

また、音楽とあわせて実践したい生活習慣や、便利な音楽アプリについても触れていきます。この記事を読めば、睡眠音楽に関するあらゆる疑問が解消され、あなたに合った最適な方法で、心地よい眠りを手に入れるための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠に音楽が効果的とされる科学的根拠

「音楽を聴くとリラックスできる」という感覚は多くの人が経験的に知っていますが、それが睡眠に対して具体的にどのような影響を与えるのか、科学的な視点から見ていきましょう。音楽が睡眠に効果的とされる背景には、心身に働きかける明確なメカニズムが存在します。

音楽がもたらす睡眠への良い影響

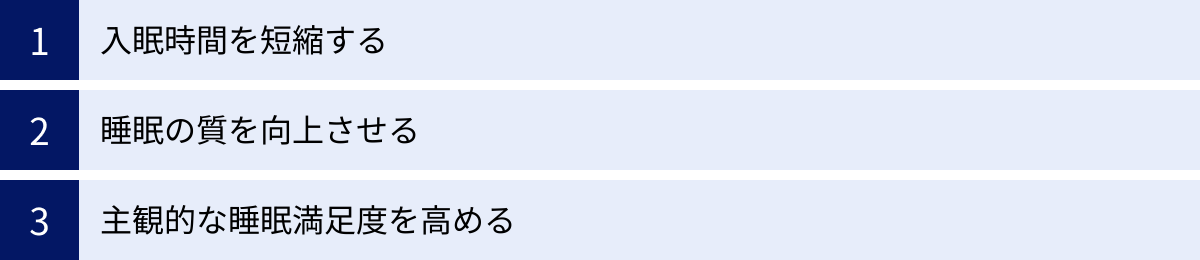

就寝前にリラックス効果のある音楽を聴くことは、睡眠の様々な側面に良い影響を与えることが数多くの研究で示唆されています。単なる気休めではなく、客観的なデータとしてもその効果が確認されつつあるのです。

まず、最も分かりやすい影響として「入眠時間の短縮」が挙げられます。布団に入ってから実際に眠りにつくまでの時間を「入眠潜時」と呼びますが、心地よい音楽はこの時間を短くする手助けをします。日中の活動やストレスによって高ぶった神経を鎮め、心身を眠りに適した状態へとスムーズに移行させてくれるため、ベッドの中で悶々と過ごす時間が減少するのです。ある研究では、高齢者が就寝前に45分間リラックスできる音楽を聴いたところ、聴かなかったグループに比べて入眠が早くなったという結果も報告されています。

次に、「睡眠の質の向上」も重要なポイントです。睡眠は、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」が約90分のサイクルで繰り返されています。特に、眠りの最も深い段階である「徐波睡眠(ノンレム睡眠のステージ3)」は、脳と体の疲労回復に不可欠です。リラックス効果のある音楽は、この深いノンレム睡眠の時間を増加させ、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」の回数を減らす効果が期待できます。つまり、単に眠るだけでなく、「ぐっすり」と質の高い睡眠が取れるようになるのです。これにより、朝の目覚めがすっきりし、日中の倦怠感が軽減されることにも繋がります。

さらに、客観的なデータだけでなく「主観的な睡眠満足度の向上」も見逃せません。たとえ睡眠時間自体に大きな変化がなくても、「よく眠れた」「気持ちよく起きられた」という実感が高まることも、音楽がもたらす大きなメリットです。このようなポジティブな感覚は、睡眠に対する不安感を軽減し、「今夜もきっと眠れる」という安心感を生み出します。この心理的な好循環が、長期的な睡眠習慣の改善に貢献するのです。

これらの効果は、特定の年齢層や健康状態の人に限らず、不眠に悩む若者から高齢者、あるいは入院中の患者など、幅広い対象で確認されています。音楽は、薬のように副作用の心配が少なく、誰でも手軽に試せる安全な睡眠改善法として、その価値が科学的にも認められていると言えるでしょう。

音楽が心と体をリラックスさせるメカニズム

では、なぜ音楽を聴くことで、これほどまでに睡眠に良い影響が現れるのでしょうか。その鍵を握るのは、音楽が私たちの自律神経やホルモン、そして脳波に直接働きかける力にあります。

自律神経のバランスを整える

私たちの体は、「交感神経」と「副交感神経」という2つの自律神経によってコントロールされています。交感神経は、日中の活動時や緊張・興奮したときに優位になり、心拍数や血圧を上げて体を「闘争・逃走モード」にします。一方、副交感神経は、リラックスしているときや睡眠時に優位になり、心拍数や血圧を下げて体を「休息・回復モード」に導きます。

健康な状態では、この2つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら、状況に応じて切り替わっています。しかし、現代人はストレスや過労、不規則な生活などにより、夜になっても交感神経が優位なままの状態が続きがちです。これが「眠りたいのに眠れない」という状態の大きな原因です。

ここで音楽が重要な役割を果たします。特に、ゆったりとしたテンポの穏やかな音楽は、聴覚を通じて脳に働きかけ、副交感神経の活動を活発にします。音楽のリズムに合わせて呼吸が深くなり、心拍数が自然と落ち着いてくるのです。このプロセスにより、興奮状態だった交感神経が鎮まり、心身がリラックスした休息モードへとスムーズに切り替わります。つまり、音楽は自律神経のスイッチを、活動モードから睡眠モードへと切り替えるための、効果的なトリガーとなるのです。

ストレスホルモンを減少させる

ストレスを感じると、私たちの体内では「コルチゾール」というホルモンが分泌されます。コルチゾールは、血糖値や血圧を上昇させてストレスに対抗する役割を持つ重要なホルモンですが、過剰に分泌され続けると心身に様々な不調をもたらします。特に、夜間のコルチゾール値が高いままだと、脳が覚醒状態を維持してしまい、入眠を妨げる大きな要因となります。

複数の研究により、リラックス効果のある音楽を聴くことで、唾液中のコルチゾール濃度が有意に低下することが明らかになっています。音楽がもたらす心地よさや安心感が、ストレス反応を司る脳の扁桃体の活動を抑制し、結果としてコルチゾールの分泌を抑えると考えられています。

つまり、就寝前に音楽を聴く習慣は、その日一日に溜まったストレスを物理的に洗い流し、ホルモンレベルで体を眠りやすい状態に整える効果があるのです。これは、精神的なリフレッシュだけでなく、具体的な生理的変化を伴う、科学的根拠に基づいたリラックス法と言えます。

安心感を与える脳波に導く

私たちの脳は、活動状態に応じて異なる種類の脳波を出しています。

- β(ベータ)波: 集中している時や緊張・興奮している時など、覚醒状態の脳波。

- α(アルファ)波: 心身ともにリラックスしている時に現れる脳波。瞑想中などにも見られます。

- θ(シータ)波: 浅い眠り(まどろみ状態)の時に現れる脳波。

- δ(デルタ)波: 深い睡眠(ノンレム睡眠)の時に現れる脳波。

眠りにつくためには、脳波が「β波 → α波 → θ波」という順序でスムーズに移行する必要があります。しかし、悩み事や不安があると、脳はβ波を出し続け、なかなかリラックス状態に入ることができません。

ここで、心地よい音楽が大きな助けとなります。穏やかで単調なメロディーや、自然の音などが持つ規則的なゆらぎは、脳を刺激の少ない状態に保ち、リラックス状態の指標であるα波を誘発する効果があることが知られています。音楽に耳を傾けているうちに、自然と脳の活動が鎮まり、覚醒状態のβ波からリラックス状態のα波へと切り替わっていくのです。

さらに、このα波が優位な状態が続くことで、眠りの入り口であるθ波へと自然に移行しやすくなります。音楽は、まるで脳を眠りへと優しくエスコートしてくれるガイドのような役割を果たすのです。このように、音楽は自律神経、ホルモン、脳波という3つの側面から総合的に心身に働きかけ、科学的にも理にかなった方法で私たちを安らかな眠りへと導いてくれます。

快眠につながる音楽の選び方

睡眠音楽の効果を最大限に引き出すためには、「どんな音楽を聴くか」が非常に重要です。好きな曲なら何でも良いというわけではなく、むしろ逆効果になってしまうこともあります。ここでは、科学的な観点から快眠につながる音楽選びの4つの重要なポイントを解説します。

| 選び方のポイント | 理由 |

|---|---|

| 歌詞のないインストゥルメンタル | 脳が歌詞の意味を処理しようとするのを防ぎ、思考を鎮めるため。 |

| 心拍数に近いゆったりしたテンポ | 心拍数や呼吸を落ち着かせ、副交感神経を優位にするため。(BPM60~80が目安) |

| 単調で落ち着いたメロディー | 脳への刺激が少なく、予測可能な展開が安心感を生むため。 |

| 不快な高周波音が含まれていない | 耳障りな音が交感神経を刺激するのを避け、リラックス状態を維持するため。 |

これらのポイントを一つずつ詳しく見ていきましょう。

歌詞のないインストゥルメンタルを選ぶ

快眠のための音楽選びで、最も重要なルールが「歌詞のない曲」、すなわちインストゥルメンタルを選ぶことです。なぜなら、私たちの脳は非常に優秀で、聞こえてくる言葉の意味を無意識に処理しようとしてしまうからです。

例えば、日本語の歌詞の曲を聴いていると、そのストーリーに共感したり、フレーズについて考え事を始めたりしてしまいます。これは、リラックスして思考を停止させたい就寝前には、全く逆の「脳の活性化」を促す行為です。応援ソングを聴けば気持ちが奮い立ち、失恋ソングを聴けば過去の記憶が蘇るかもしれません。これらの感情の揺れは、心身を覚醒させてしまい、スムーズな入眠を妨げます。

「それなら、意味の分からない洋楽なら良いのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、これも完全な正解とは言えません。たとえ歌詞の意味が直接理解できなくても、脳はそれを「言語」として認識し、処理しようと試みます。また、ボーカルの声質や歌い方が印象的であると、それ自体が強い刺激となり、意識が音楽に集中しすぎてしまいます。

睡眠音楽の目的は、音楽を能動的に「聴く」ことではなく、心地よい音の環境にBGMとして身を委ね、意識を音楽から逸らして思考を鎮めることにあります。その点、歌詞のないインストゥルメンタルは、意味を解釈する必要がないため、脳に余計な負担をかけません。ピアノのソロ、穏やかなストリングス、静かなシンセサイザーの音色などは、思考の邪魔をすることなく、ただただ空間を穏やかな雰囲気で満たしてくれます。快眠を目指すなら、まずはお気に入りのボーカル曲ではなく、インストゥルメンタルの中から探してみることを強くおすすめします。

心拍数に近いゆったりしたテンポの曲を選ぶ

音楽のテンポ、つまり速さは、私たちの心拍数や呼吸に直接的な影響を与えます。アップテンポな曲を聴くと自然と気分が高揚し、心臓の鼓動が速くなるのを感じたことがあるでしょう。これは交感神経が刺激され、体が活動モードになるためです。当然ながら、これは睡眠前には避けたい状態です。

逆に、穏やかでゆったりとしたテンポの曲は、心拍数や呼吸を落ち着かせ、副交感神経を優位にする効果があります。では、具体的にどれくらいのテンポが理想的なのでしょうか。その目安となるのが、安静時の人間の心拍数です。

一般的に、成人の安静時心拍数は1分間に60~80回程度と言われています。このリズムに近い、BPM(Beats Per Minute、1分間あたりの拍数)が60~80、あるいはそれよりも少し遅い曲が、快眠のためには最適です。このテンポの音楽を聴いていると、私たちの体は「同調効果」により、無意識のうちにそのリズムに呼吸や心拍を合わせようとします。その結果、心身が自然と鎮静化し、リラックスした状態へと導かれるのです。

クラシック音楽のアダージョ(ゆるやかに)やラルゴ(幅広くゆるやかに)といった楽章や、多くのヒーリングミュージック、アンビエントミュージックは、このBPM帯で制作されています。音楽配信サービスなどで「BPM 60 ヒーリング」や「スリープ BGM」といったキーワードで検索してみると、適切なテンポの曲を簡単に見つけることができるでしょう。曲を選ぶ際には、ノリの良さではなく、自分の心臓の鼓動が穏やかになるような、ゆったりとしたリズムを意識することが大切です。

単調で落ち着いたメロディーの曲を選ぶ

テンポと並んで重要なのが、メロディーライン、つまり曲の展開です。ドラマチックな盛り上がりがあったり、次々と新しいフレーズが登場したりする複雑な構成の曲は、脳にとって強い刺激となります。「次はどうなるんだろう?」という予測や驚きが、脳を覚醒させてしまうのです。

睡眠前に聴く音楽としては、メロディーの起伏が少なく、同じようなフレーズが穏やかに繰り返される、単調な曲が適しています。このような予測可能な展開は、脳に安心感を与えます。「この後もきっとこの穏やかな状態が続くだろう」と脳が判断することで、警戒心が解かれ、リラックスモードに入りやすくなるのです。

ここで「1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)」という概念が参考になります。これは、規則性のなかに不規則性が心地よく調和したリズムのことで、自然界に多く存在します。例えば、小川のせせらぎ、打ち寄せる波の音、木の葉が風にそよぐ音、ろうそくの炎の揺れなどがこれにあたります。完全に規則的だと単調すぎて飽きてしまい、完全に不規則だと不安になる。その中間にある「1/fゆらぎ」は、私たちに深い心地よさと安心感を与えてくれるのです。

ヒーリングミュージックやアンビエントミュージックの中には、この「1/fゆらぎ」を音楽理論に基づいて再現しようと試みている作品も多くあります。こうした音楽は、単調でありながらも飽きさせない絶妙なバランスで、脳を深いリラックス状態へと誘います。派手な展開や感動的なメロディーではなく、聴いているうちに意識から消えていくような、BGMに徹してくれる曲こそが、最高の睡眠音楽と言えるでしょう。

不快な高周波音が含まれていない曲を選ぶ

最後に、音質や音域も重要なチェックポイントです。特に、甲高い金属音や、耳障りな電子音、突然の大きな音など、不快に感じる高周波音が含まれていないかを確認しましょう。

人間の聴覚は、危険を察知するために特定の周波数の音に敏感に反応するようにできています。例えば、赤ちゃんの泣き声やサイレンの音などがその代表例です。こうした音は、たとえ小さな音量であっても、私たちの注意を引き、交感神経を刺激してしまいます。睡眠音楽にこのような音が含まれていると、リラックスするどころか、無意識のうちに緊張状態になってしまう可能性があります。

選ぶべきは、全体的に丸みのある、柔らかい音で構成された曲です。ピアノやハープ、アコースティックギターなどのアコースティック楽器のまろやかな音色や、穏やかなシンセサイザーのパッド音などがおすすめです。また、安定した低音域は、母親の胎内で聞いていた心音を想起させ、本能的な安心感を与えるとも言われています。

音楽を選ぶ際には、必ず数分間試し聴きをしてみて、自分にとって「耳障り」に感じる音がないかを確認する習慣をつけましょう。他の人にとっては心地よい音でも、自分には合わないということもあります。最終的には、自分が聴いていて純粋に「心地よい」「落ち着く」と感じられるかどうかが最も大切な基準です。

睡眠におすすめの音楽・サウンドの種類5選

快眠につながる音楽の選び方のポイントを踏まえ、具体的におすすめできる音楽ジャンルやサウンドの種類を5つご紹介します。それぞれに特徴があり、人によって好みが分かれるため、色々と試してみて自分にぴったりのものを見つけてみましょう。

| 種類 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| ① クラシック音楽 | 穏やかなテンポとメロディーを持つ曲が多い。特にバロック音楽は構造が安定している。 | 音楽的な美しさや構成を楽しみつつリラックスしたい人。 |

| ② アンビエントミュージック | 環境に溶け込むことを目的に作られ、明確なメロディーやリズムが少ない。 | 音楽の存在を意識せず、空間全体の雰囲気を変えたい人。 |

| ③ ヒーリングミュージック | リラックスや癒やしを目的として制作され、α波を誘発しやすい音響設計がされている。 | 科学的なアプローチや特定の効果(癒やし、集中など)を期待する人。 |

| ④ 自然の音 | 「1/fゆらぎ」を豊富に含み、本能的な心地よさを感じる。人工的な音が苦手な人向け。 | 都会の騒音から離れ、自然の中にいるような感覚で眠りたい人。 |

| ⑤ ホワイトノイズ等 | 突発的な物音をかき消す「サウンドマスキング効果」で、静かな睡眠環境を作る。 | 物音に敏感で、少しの音で目が覚めてしまう人。 |

① クラシック音楽

「睡眠に良い音楽」と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのがクラシック音楽かもしれません。実際に、クラシック音楽の中には、快眠に非常に適した要素を持つ名曲が数多く存在します。

特に、バッハやヘンデルに代表されるバロック時代の音楽は、構造が数学的で安定しており、テンポやリズムが一定に保たれる曲が多いため、心を落ち着かせるのに効果的です。また、モーツァルトの音楽にはリラックス効果の高い高周波音が多く含まれているという説もあります。ショパンやドビュッシーのピアノ曲に見られる、ゆったりとして美しいメロディーラインも、心地よい眠りへと誘ってくれるでしょう。

具体的には、ピアノのソロ曲(ノクターンなど)、弦楽四重奏のアダージョ(緩やかな楽章)、チェロやフルートの穏やかな協奏曲などがおすすめです。これらの曲は、前述した「歌詞がない」「ゆったりしたテンポ」「落ち着いたメロディー」という快眠音楽の条件を高いレベルで満たしています。

ただし、クラシック音楽なら何でも良いというわけではない点には注意が必要です。ベートーヴェンの「運命」のような劇的な交響曲や、情熱的なオペラのアリアなどは、感情を大きく揺さぶり、気分を高揚させてしまうため、就寝前に聴くのには全く適していません。あくまで、静かで穏やかな、BGMとして聴き流せるような曲を選ぶことが重要です。

② アンビエントミュージック(環境音楽)

アンビエントミュージックは、直訳すると「環境音楽」となります。その名の通り、「環境に溶け込み、BGMとして存在することを目的とした音楽」です。このジャンルのパイオニアであるブライアン・イーノは、アンビエントミュージックを「無視することもできれば、興味深く聴くこともできる音楽」と定義しました。

この「無視できる」という特性が、睡眠音楽として非常に優れています。アンビEントミュージックの多くは、明確なメロディーやビート、歌といった、意識を引きつける要素を意図的に排除しています。代わりに、シンセサイザーや電子的に処理された楽器の音が、まるで霧のように空間を漂い、音の風景(サウンドスケープ)を描き出します。

曲の展開は非常に緩やかで、いつ始まったのか、いつ終わるのかも曖昧なものが多く、聴く人に時間感覚を忘れさせ、深いリラックス状態へと導きます。思考を邪魔することなく、ただただ部屋の空気を穏やかで非日常的なものに変えてくれるため、日常の喧騒やストレスから心を切り離したいときに最適です。「音楽を聴いている」という感覚すらなく、いつの間にか眠りに落ちていた、という体験をしたい人には、アンビエントミュージックが最も適しているかもしれません。

③ ヒーリングミュージック

ヒーリングミュージックは、その名の通り「心身の癒やしやリラックス」を明確な目的として制作された音楽です。そのため、快眠に適した要素がふんだんに盛り込まれています。

多くの場合、ヒーリングミュージックは、リラックス効果が高いとされるα波を脳が発しやすいように、音響心理学などの知見に基づいて設計されています。ゆったりとしたテンポ、穏やかなメロディーはもちろんのこと、使用される楽器もピアノ、ハープ、フルート、ベルなど、心地よい音色のものが選ばれる傾向にあります。

また、ヒーリングミュージックの中には「ソルフェジオ周波数」と呼ばれる特定の周波数を取り入れたものもあります。例えば、「528Hz」はDNAの修復を促す奇跡の周波数などと言われていますが、これらの効果については現時点で十分な科学的コンセンサスが得られているわけではありません。しかし、プラセボ効果も含め、多くの人がこれらの音楽によってリラックス効果を感じているのも事実です。

「癒やし」という目的に特化しているため、初心者でも選びやすく、失敗が少ないのがヒーリングミュージックの魅力です。睡眠導入用、ストレス解消用、集中力アップ用など、目的に応じた様々なアルバムがリリースされているので、自分の悩みに合わせて選んでみると良いでしょう。

④ 自然の音(雨音・波の音など)

人工的に作られた音楽がどうも苦手だ、という人におすすめなのが「自然の音」です。雨がしとしとと降る音、穏やかな波が寄せては返す音、森の中で風が木々を揺らす音、小川のせせらぎ、鳥のさえずり…。これらの音は、私たちの祖先が太古の昔から耳にしてきた、本能に刻まれた心地よいサウンドです。

自然の音の多くは、前述した「1/fゆらぎ」のリズムを持っています。完全に規則的でもなく、完全にランダムでもないこの絶妙なゆらぎが、私たちの脳に深い安心感とリラックス効果をもたらします。

また、自然の音には、都会の生活で耳にする不快な騒音(車のクラクション、工事の音など)を覆い隠してくれる「サウンドマスキング効果」も期待できます。特に、一定のリズムで続く雨音や波の音は、周囲の突発的な物音を気にしにくくさせ、静かで安定した睡眠環境を作り出してくれます。

最近では、高音質で録音された様々な自然音の音源が、アプリや動画サイトで簡単に入手できます。森、海、山、川など、自分が最も落ち着くと感じるシチュエーションを選んで、まるで自然の中で眠っているかのような気分を味わってみてはいかがでしょうか。

⑤ ホワイトノイズ・ピンクノイズ

一見するとただの「雑音」に聞こえるかもしれませんが、ホワイトノイズやピンクノイズは、睡眠の質を高めるための非常に効果的なツールです。

ホワイトノイズは、「サー」というテレビの砂嵐のような音で、様々な周波数の音をすべて同じ強さで含んでいます。一方、ピンクノイズは、高音域になるほどエネルギーが弱くなるノイズで、「ザー」という滝や強い雨音に近い、より自然で柔らかい音に聞こえます。一般的に、睡眠にはピンクノイズの方がより心地よいと感じる人が多いようです。

これらのノイズの最大の効果は、強力な「サウンドマスキング効果」にあります。例えば、静かな図書館で誰かが咳をすると非常に目立ちますが、賑やかなカフェでは気になりません。これと同じ原理で、ホワイトノイズやピンクノイズを小さな音で流しておくことで、背景音のフロアレベルが上がり、ドアが閉まる音や上の階の足音、遠くの救急車のサイレンといった突発的な物音がかき消され、脳に届きにくくなります。

これにより、物音で目が覚めてしまうことを防ぎ、朝まで途切れることのない安定した睡眠をサポートします。特に、マンションなど集合住宅に住んでいる人や、家族の生活音で眠りが妨げられがちな人、聴覚が過敏な人にとっては、音楽よりも効果的な場合があります。いくつかの研究では、ピンクノイズが深い睡眠(徐波睡眠)を安定させ、促進する可能性も示唆されています。

効果を最大化する!睡眠音楽の正しい聴き方と注意点

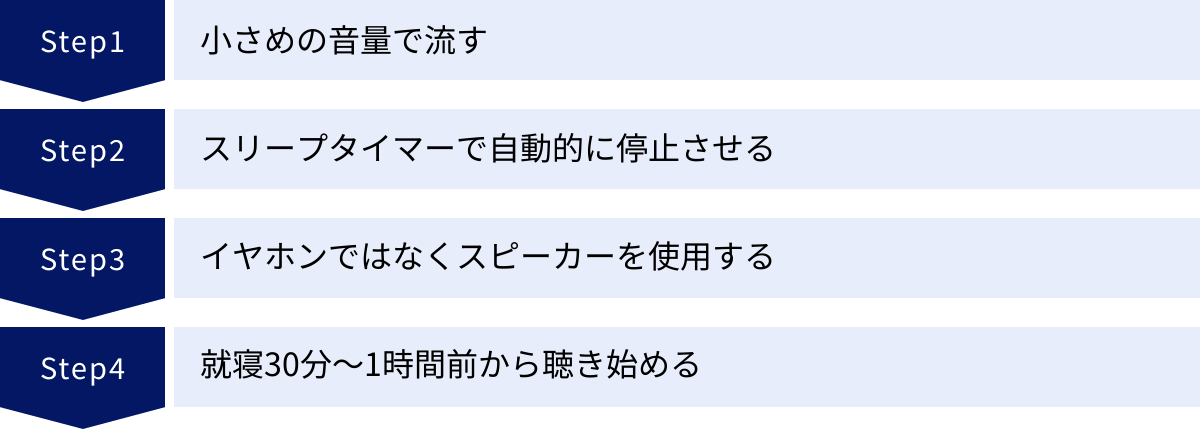

自分に合った快眠音楽を見つけたら、次は「どう聴くか」が重要になります。せっかくの音楽も、聴き方が不適切だと効果が半減したり、かえって睡眠を妨げたりすることもあります。ここでは、睡眠音楽の効果を最大限に引き出すための4つの実践的なルールと注意点を解説します。

小さめの音量で流す

睡眠音楽を聴く上で、多くの人が陥りがちな間違いが「音量が大きすぎること」です。良質な音楽であっても、大きな音量はそれ自体が聴覚への強い刺激となり、リラックスとは逆の覚醒作用をもたらしてしまいます。脳が音を「情報」として処理しようと活発に働き始めてしまうのです。

理想的な音量は、「意識すれば聴こえるが、意識しなければ気にならない」程度です。具体的には、ささやき声や、木の葉がかすかに触れ合う音くらいの、ごく小さなボリュームに設定しましょう。隣の部屋にはまず聴こえないレベルが目安です。

聴き始めは「音が小さすぎて物足りない」と感じるかもしれません。しかし、それで正解です。睡眠音楽の役割は、主役として音楽を「鑑賞」することではなく、あくまで心地よい音の「環境」を作り出し、思考や周囲のノイズから意識をそらすための脇役です。静かな環境で小さな音に耳を澄ませていると、次第に聴覚が研ぎ澄まされ、その繊細な音の世界に心地よく没入できるようになります。まずは、自分が快適だと感じる最小の音量を探すことから始めてみましょう。

スリープタイマーで自動的に停止させる

「音楽は一晩中流しっぱなしの方が良いのでは?」と考えるかもしれませんが、これは必ずしも正しくありません。特に、眠りが深くなる睡眠の後半(明け方)に音楽が鳴り続けていると、無意識下で脳が音を処理し続け、深い眠りを妨げてしまう可能性があります。レム睡眠の周期に合わせて目が覚めやすくなるという指摘もあります。

そこでおすすめなのが、スリープタイマー機能の活用です。音楽を流し始める際に、30分から長くても90分程度で自動的に停止するように設定しましょう。睡眠音楽の主な役割は、あくまで眠りにつくまでの「入眠儀式」として、心身をリラックスさせ、スムーズな眠りへと導くことです。無事に眠りについた後は、できるだけ静かな環境で脳と体を休ませてあげるのが理想です。

ほとんどの音楽アプリや、スマートフォン本体、スマートスピーカーにはスリープタイマー機能が搭載されています。この機能を活用すれば、音楽を消し忘れて朝まで流れてしまう心配もありません。電気代の節約にも繋がりますし、夜中にふと目が覚めたときに音楽が鳴っていて、それが原因で再入眠できなくなるという事態も防げます。「音楽は眠りへの橋渡し役」と割り切り、タイマーをセットする習慣をつけましょう。

イヤホンではなくスピーカーを使用する

手軽さからイヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら眠る人もいますが、これはいくつかの理由からあまりおすすめできません。

第一に、物理的な不快感と危険性です。イヤホンを装着したままだと、耳への圧迫感で寝返りが打ちにくくなり、無意識のうちに体に力が入ってしまいます。また、コード付きのイヤホンは、寝ている間にケーブルが首に絡まるという無視できないリスクも伴います。さらに、耳を密閉した状態で長時間音楽を聴き続けることは、耳内部が蒸れて細菌が繁殖しやすくなり、外耳炎などのトラブルを引き起こす原因にもなり得ます。

第二に、音の聴こえ方です。イヤホンは音源が耳に近すぎるため、音がダイレクトに鼓膜に届き、脳への刺激が強くなりがちです。

そこで推奨されるのが、スピーカーの使用です。スピーカーであれば、これらの問題をすべて解決できます。スピーカーから流れる音は、空間全体に柔らかく広がり、まるでその場に音が満ちているかのような、より自然で包み込まれるような感覚を得られます。体への物理的な負担は一切なく、安全で快適です。

高価なオーディオシステムである必要は全くありません。手持ちのBluetoothスピーカーやスマートスピーカーで十分です。設置場所は、枕元に直接置くのではなく、ベッドから少し離れた足元やサイドテーブルに置き、音が間接的に耳に届くようにするのがポイントです。これにより、音がさらに柔らかくなり、より環境に溶け込んだBGMとして機能します。

就寝の30分~1時間前から聴き始める

睡眠音楽の効果を最大限に引き出すための最後のコツは、聴き始めるタイミングにあります。ベッドに入って「さあ、寝るぞ」とスイッチを入れるのではなく、就寝準備を始める30分~1時間前から、リラックスタイムのBGMとして流し始めるのが効果的です。

これは、心理学でいう「条件付け(パブロフの犬)」の応用です。毎日同じ時間に同じ音楽を聴きながらリラックスする習慣を続けることで、「この音楽が流れたら、もうすぐ眠る時間だ」と脳と体が学習します。これが「入眠儀式(スリープ・リチュアル)」となり、音楽を聴くだけで自然と副交感神経が優位になり、心身が睡眠モードに切り替わりやすくなるのです。

例えば、以下のような就寝前のルーティンに音楽を取り入れてみましょう。

- 就寝1時間前に部屋の照明を暖色系の暗いものに切り替える。

- 同時に、お気に入りの睡眠音楽を小さな音量で流し始める。

- スマートフォンやPCは電源を切り、手の届かない場所に置く。

- 音楽を聴きながら、軽いストレッチをしたり、カフェインの入っていないハーブティーを飲んだり、紙の本を数ページ読んだりして過ごす。

- 眠気を感じてきたら、ベッドに入る。

このように、音楽をリラックス習慣の一部として組み込むことで、単体で聴くよりもはるかに高い相乗効果が期待できます。音楽を「眠るための薬」として使うのではなく、「心地よい眠りへと誘うための空間演出」として捉えることが、成功への鍵となります。

これはNG!睡眠の妨げになる音楽の特徴

これまで快眠に良い音楽について解説してきましたが、逆に良かれと思って聴いている音楽が、知らず知らずのうちに睡眠の質を低下させているケースも少なくありません。ここでは、就寝前に聴くべきではない「NGな音楽」の代表的な特徴を3つご紹介します。自分の選曲がこれらに当てはまっていないか、ぜひチェックしてみてください。

| NGな音楽の特徴 | なぜ睡眠を妨げるのか? |

|---|---|

| 歌詞に共感したり考えさせられたりする曲 | 脳が歌詞の意味を解釈し、思考や感情を活性化させてしまうため。 |

| 気分が高揚するアップテンポな曲 | 心拍数や血圧を上昇させ、交感神経を刺激し、心身を興奮状態にしてしまうため。 |

| 思い出があって感情が揺さぶられる曲 | 特定の記憶や感情(喜び、悲しみなど)を呼び起こし、脳を覚醒させてしまうため。 |

歌詞に共感したり考えさせられたりする曲

「快眠につながる音楽の選び方」でも触れましたが、これは最も重要なNGポイントなので改めて強調します。歌詞、特に母国語の歌詞が含まれる曲は、睡眠音楽としては基本的に不向きです。

私たちの脳は、言葉を聞くと自動的にその意味を理解し、内容を処理しようとします。感動的な歌詞に心を動かされたり、応援ソングに「明日も頑張ろう」とやる気になったり、社会的なメッセージの強い歌詞に考えを巡らせたり…。これらは日中に活力をもらうためには素晴らしいことですが、眠りにつく前には脳を過剰に働かせる原因となります。

睡眠前に必要なのは、思考を鎮め、頭の中を空っぽに近づけていくプロセスです。歌詞のある音楽は、このプロセスとは全く逆の方向に脳を導いてしまいます。無意識のうちにメロディーを口ずさんでしまったり、歌詞の続きを頭の中で再生してしまったりすることも、脳が休まるのを妨げます。

たとえスローバラードであっても、歌詞が明確に聴き取れるものは避けた方が賢明です。睡眠の質を本気で改善したいのであれば、就寝前の1時間は、お気に入りのJ-POPやロックバンドの曲は我慢して、インストゥルメンタル音楽に切り替えることを強く推奨します。

気分が高揚するアップテンポな曲

これも当然と言えば当然ですが、見落としがちなポイントです。気分を上げたい時に聴くような、BPM(テンポ)の速い曲や、ビートの効いたリズミカルな曲は、睡眠前のBGMとしては最悪の選択肢です。

ロック、ポップス、ダンスミュージック(EDM)、ヒップホップなど、聴いていると自然に体が動き出したり、気分が明るくなったりする音楽は、交感神経を強烈に刺激します。心拍数は上がり、血圧も上昇し、体は「これから活動するぞ」という興奮状態・覚醒状態に入ってしまいます。これでは、リラックスして眠りにつくことなど到底できません。

「自分はこの曲を聴くと落ち着くから大丈夫」と感じている人もいるかもしれませんが、それは心理的な思い込みである可能性が高いです。たとえ精神的にリラックスしていると感じていても、体は音楽のビートに正直に反応し、生理的には興奮状態に向かっています。

就寝前に聴く音楽は、心臓の鼓動を速めるものではなく、逆に穏やかに鎮めてくれるものでなくてはなりません。日中のドライブやワークアウトで楽しむ音楽と、夜の静かな寝室で聴く音楽は、目的が全く異なることを理解し、はっきりと使い分ける意識が重要です。

思い出があって感情が揺さぶられる曲

最後に、一見するとリラックスできそうに思えるけれど、実は睡眠の妨げになりうるのが「特定の思い出と強く結びついた曲」です。

例えば、学生時代に夢中になって聴いていた曲、大切な人と過ごした時間によく流れていた曲、あるいは辛い時期を支えてくれた曲など、誰にでもそういった特別な一曲があるはずです。これらの曲を聴くと、当時の情景や感情が鮮明に蘇ってくることがあります。

たとえそれが幸せな思い出であっても、懐かしさや愛しさといったポジティブな感情の高ぶりは、脳を覚醒させる刺激となり得ます。楽しかった記憶に浸っているうちに、脳が冴えてしまい、眠気がどこかへ行ってしまった、という経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。ましてや、悲しい出来事や失恋を思い出すような曲であれば、心の平穏はかき乱され、安らかな眠りからは遠ざかってしまいます。

睡眠前に目指すべきは、感情の波が限りなく穏やかな「凪」の状態です。喜び、悲しみ、興奮、懐かしさといったあらゆる感情の起伏は、この穏やかな状態を妨げるノイズになります。したがって、個人的な思い入れが強すぎる曲は、あえて就寝前は避けるのが賢明です。思い出の曲は、感傷に浸りたい休日の午後などに楽しみ、眠る時はできるだけ自分にとって「無味無臭」で、感情を刺激しない、BGMに徹してくれる音楽を選びましょう。

睡眠音楽が聴けるおすすめアプリ3選

ここまで解説してきたような質の高い睡眠音楽や自然音を、手軽に、そして豊富に見つけられるのが専用アプリの魅力です。ここでは、世界中で人気があり、機能も充実しているおすすめの睡眠・リラクゼーションアプリを3つ厳選してご紹介します。

| アプリ名 | 特徴 | 料金(一般的な傾向) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① Calm | 瞑想、スリープストーリー、音楽がバランス良く揃う。コンテンツの質が高い。 | 一部無料。全機能は有料(年額サブスクリプションが主)。 | 睡眠だけでなく、ストレス軽減など日中のメンタルケアも総合的に行いたい人。 |

| ② Relax Melodies | 数百種類のサウンドを自由に組み合わせて、自分だけの快眠BGMを作成できる。 | 基本無料。サウンド追加や高機能は有料プラン。 | 既成の音楽ではなく、自分好みの音環境を徹底的にカスタマイズしたい人。 |

| ③ Tide | 集中タイマーと睡眠機能が融合。ミニマルで美しいデザイン。自然音が中心。 | 基本無料。追加コンテンツや機能は有料。 | 日中の生産性向上と夜の睡眠改善を、一つのアプリで管理したい学生やビジネスパーソン。 |

注:料金体系は変更される可能性があるため、利用前に各アプリストアで最新情報をご確認ください。

① Calm

Calmは、瞑想、リラクゼーション、そして睡眠に特化したアプリとして、世界的に圧倒的な知名度と人気を誇ります。「心を落ち着かせる」というその名の通り、ユーザーを穏やかな精神状態に導くための質の高いコンテンツが豊富に用意されています。

Calmの大きな特徴の一つが「スリープストーリー」です。これは、有名俳優やナレーターが、穏やかな声で物語を読み聞かせてくれるコンテンツで、子供の頃に絵本を読んでもらって眠ったような、安心感に包まれながら眠りにつくことができます。

もちろん、睡眠音楽や自然音のライブラリも非常に充実しています。アンビエントミュージックの巨匠が手がけた独占楽曲や、科学的な知見に基づいて制作されたヒーリングサウンドなど、クオリティの高い音源が揃っています。

さらに、睡眠だけでなく、日中のストレスを軽減するための「ガイド付き瞑想」プログラムや、不安を和らげるための呼吸法エクササイズなども多数用意されており、メンタルヘルスを総合的にサポートしてくれます。睡眠の問題だけでなく、日頃からストレスや不安を感じやすい人にとって、心強いパートナーとなるアプリです。

参照:Calm公式サイト

② Relax Melodies

Relax Melodiesの最大の特徴であり、他のアプリとの明確な違いは、その圧倒的なカスタマイズ性にあります。このアプリは、既成の音楽を聴くのではなく、ユーザー自身がサウンドクリエイターとなって、自分だけの究極のリラックスサウンドを作り出すことができます。

アプリ内には、雨音、波の音、風の音といった自然音から、ピアノ、フルートなどの楽器の音、さらにはホワイトノイズやピンクノイズ、バイノーラルビート(左右の耳に異なる周波数の音を聴かせることで、脳内に特定の周波数のうねりを生み出すとされる音)まで、数百種類に及ぶ膨大なサウンドライブラリが用意されています。

ユーザーはこれらのサウンドから好きなものを複数選び、それぞれの音量を個別に調整して、自由にミックスすることができます。例えば、「穏やかな雨音」をベースに、「遠くで鳴るピアノ」を少し加え、「小鳥のさえずり」をかすかに響かせる…といった、自分だけのオリジナルBGMを無限に作成可能です。

一度作ったお気に入りのミックスは保存しておくことができるため、毎晩同じ音環境でリラックスできます。既成の音楽ではどうもしっくりこない、自分の感覚に完璧にフィットする音環境を追求したいというこだわり派の人には、Relax Melodiesが最高の選択肢となるでしょう。

参照:Relax Melodies公式サイト

③ Tide

Tideは、日中の「集中」と夜の「睡眠」という、生活の両極面を一つの美しいインターフェースでサポートしてくれるユニークなアプリです。ミニマルで洗練されたデザインが特徴で、ただ使うだけで心地よい気分にさせてくれます。

Tideの中核機能は、「ポモドーロ・テクニック」(25分集中して5分休憩する時間管理術)を実践するための集中タイマーです。タイマー作動中は、集中力を高める効果があるとされる様々な自然音がBGMとして流れます。

そして夜になると、このアプリは優れた睡眠サポートツールに変身します。厳選された高音質の自然音や穏やかな音楽をBGMに、スムーズな入眠を促します。また、「Tideダイアリー」という機能で日々の気持ちや出来事を記録したり、心に響く引用句を読んだりすることで、心を整理して穏やかな気持ちで一日を終える手助けをしてくれます。

日中は仕事や勉強の生産性を上げ、夜は質の高い睡眠でしっかりと回復したい、というメリハリのある生活を目指す学生やビジネスパーソンにとって、Tideは非常に強力な味方となります。集中とリラックスのサイクルを一つのアプリで管理できるため、生活全体のリズムが整いやすくなるでしょう。

参照:Tide公式サイト

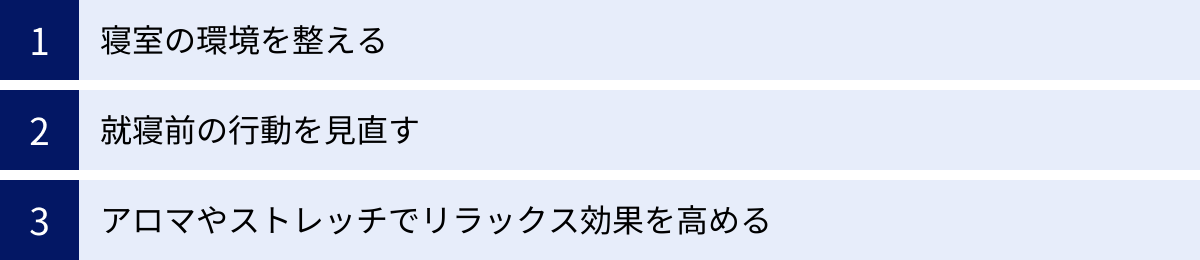

音楽とあわせて試したい睡眠の質を高める習慣

睡眠音楽は非常に効果的なツールですが、それだけで睡眠の悩みすべてが解決するわけではありません。音楽の効果を最大限に高め、根本的な睡眠改善を目指すためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。ここでは、音楽と並行してぜひ実践したい、睡眠の質を高めるための基本的な習慣をご紹介します。

寝室の環境を整える

私たちは人生の約3分の1を寝室で過ごします。その寝室が快適な睡眠に適した環境であるかどうかは、睡眠の質を大きく左右します。

照明を暖色系の暗めにする

光、特に太陽光に含まれるブルーライトは、体内時計をリセットし、日中の覚醒を促す重要な役割を果たします。しかし、夜に強い光を浴びてしまうと、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制されてしまい、脳が「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。

そのため、就寝の1~2時間前になったら、寝室の照明を工夫することが重要です。天井の蛍光灯のような白い強い光(寒色系)は避け、オレンジや電球色といった温かみのある色の間接照明に切り替えましょう。フットライトやテーブルランプなどを活用して、部屋全体をほの暗い状態にするのが理想です。明るさは、本がなんとか読める程度で十分です。このような薄暗い環境が、脳に「もうすぐ眠る時間だ」というサインを送り、自然なメラトニンの分泌を促します。

快適な温度と湿度を保つ

寝室が暑すぎたり、寒すぎたり、あるいは乾燥しすぎていたりすると、その不快感から眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりする原因になります。

一般的に、快適な睡眠のための寝室環境は、温度が夏場で25~26℃、冬場で22~23℃、湿度は年間を通じて50~60%が理想的とされています。もちろん個人差はありますが、この数値を一つの目安として、エアコンや加湿器、除湿器などを上手に活用して調整しましょう。特に夏場は、タイマー機能を使って就寝後数時間でエアコンが切れるように設定すると、明け方に体が冷えすぎるのを防げます。季節やその日の気候に合わせて、寝室を常に快適な状態に保つことが、質の高い睡眠の土台となります。

参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠のためのテクニック – 快眠のための環境づくり」

就寝前の行動を見直す

眠りにつく直前の行動は、入眠のしやすさに直接影響します。無意識に行っている習慣が、実は睡眠を妨げているかもしれません。

スマートフォンやPCの画面を見ない

現代人にとって最も大きな睡眠の妨げとなっているのが、スマートフォンやPC、タブレットといったデジタルデバイスです。これらの画面から発せられる強力なブルーライトは、メラトニンの分泌を著しく抑制し、脳を強制的に覚醒状態にしてしまいます。

さらに、SNSの通知やニュース、面白い動画といったコンテンツは、次から次へと脳に情報を送り込み、興奮や不安、好奇心を刺激します。これでは、心身ともにリラックスから程遠い状態になってしまいます。

理想は、就寝の少なくとも1時間前には、すべてのデジタルデバイスの電源を切り、手の届かない場所に置くことです。スマートフォンのナイトモードやブルーライトカット機能も一定の効果はありますが、情報による脳への刺激は防げません。「触らない」のが最善の策です。

カフェインやアルコールを控える

就寝前の飲み物にも注意が必要です。

カフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は摂取後30分ほどで現れ、数時間持続します。個人差はありますが、安眠のためには就寝前の4時間以内はカフェインの摂取を避けるのが賢明です。コーヒーやエナジードリンクだけでなく、紅茶、緑茶、ウーロン茶、コーラ、チョコレートなどにも含まれているので注意しましょう。

一方、アルコールは「寝酒」として飲む人もいますが、睡眠にとっては百害あって一利なしです。アルコールを摂取すると、一時的に寝つきは良くなるように感じられます。しかし、アルコールが体内で分解される過程でアセトアルデヒドという覚醒物質が生成されるため、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒の原因となります。また、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなることも増えます。結果として、睡眠全体の質は著しく低下してしまうのです。

アロマやストレッチでリラックス効果を高める

睡眠音楽に加えて、他の五感を活用したリラックス法を取り入れると、相乗効果でより深いリラックス状態に入りやすくなります。

アロマテラピーは、嗅覚を通じて脳に直接働きかける効果的な方法です。安眠効果が高いとされる代表的な香りには、ラベンダー、カモミール、サンダルウッド、ベルガモットなどがあります。アロマディフューザーで寝室に香りを拡散させたり、ティッシュやコットンに数滴垂らして枕元に置いたり、アロマピロースプレーを使ったりと、手軽に試せます。

また、就寝前の軽いストレッチもおすすめです。日中の活動で凝り固まった筋肉をゆっくりと伸ばすことで、血行が促進され、心身の緊張がほぐれます。ポイントは、激しい運動ではなく、深い呼吸を意識しながら、気持ち良いと感じる範囲で静的に行うことです。これにより副交感神経が優位になり、体が眠りの準備を始めます。

睡眠音楽を流しながら、アロマの香りに包まれて、ゆったりとストレッチを行う。このような五感をフル活用した入眠儀式は、一日頑張った自分への最高のご褒美となり、心満たされた状態で穏やかな眠りにつくことができるでしょう。

まとめ:自分に合った音楽で心地よい眠りを

この記事では、睡眠音楽が私たちの心と体に与える科学的な効果から、快眠に適した音楽の選び方、効果を最大化する聴き方、そして避けるべき音楽の特徴まで、幅広く掘り下げてきました。

改めて重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 睡眠音楽は、自律神経のバランスを整え、ストレスホルモンを減少させ、脳波をリラックス状態に導くことで、入眠を助け、睡眠の質を高める科学的根拠のある方法です。

- 音楽を選ぶ際の黄金律は、「①歌詞がない(インストゥルメンタル)」「②心拍数に近いゆったりしたテンポ」「③単調で落ち着いたメロディー」「④不快な高周波音がない」の4点です。

- クラシック、アンビエントミュージック、ヒーリングミュージック、自然の音、ホワイトノイズなど、様々な選択肢があります。これらに優劣はなく、最終的には自分が最も心地よいと感じるものを選ぶことが何よりも大切です。

- 効果を最大化するためには、「①小さめの音量で」「②スリープタイマーを使い」「③スピーカーで聴き」「④就寝30分~1時間前から聴き始める」という正しい聴き方を実践することが鍵となります。

- 音楽だけに頼るのではなく、寝室の環境(光、温度、湿度)を整え、就寝前のスマホやカフェイン、アルコールを控えるといった生活習慣の改善と組み合わせることで、相乗効果が生まれます。

睡眠の悩みは、一人で抱え込まずに、こうした手軽に試せる方法から始めてみることが大切です。睡眠音楽は、薬のような副作用の心配もなく、誰でも今日から取り入れられる安全で効果的なセルフケアです。

この記事で紹介した様々な音楽の種類やアプリを参考に、ぜひ色々と試してみてください。そして、あなただけの「最高の快眠BGM」を見つけ出し、それを心地よい入眠儀式の一部として取り入れてみましょう。

自分に合った音楽の力を借りて、心穏やかな夜と、すっきりとした朝を手に入れる。その積み重ねが、あなたの毎日をより健やかで充実したものに変えてくれるはずです。