「夜、なかなか寝付けない」「眠りが浅く、途中で何度も目が覚めてしまう」「朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。ストレス社会といわれる現代において、質の高い睡眠を確保することは、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠といえるでしょう。

この課題を解決する一つの有効な手段として、「睡眠音楽」、特にピアノ音楽が注目されています。YouTubeをはじめとする動画プラットフォームには、心地よい眠りへと誘うために作られたピアノ曲が数多く投稿されており、多くの人々が安眠を求めて利用しています。

しかし、なぜピアノ音楽は睡眠に良い影響を与えるのでしょうか。また、数ある楽曲の中から、本当に効果のあるものを選ぶにはどうすればよいのでしょうか。さらに、音楽の力を最大限に引き出すための聴き方や、逆に睡眠を妨げてしまうNGな音楽についても知っておく必要があります。

この記事では、睡眠とピアノ音楽の関係性について、科学的な知見を交えながら深く掘り下げていきます。リラックス効果のメカニズムから、安眠に最適なピアノ曲の選び方、そしてYouTubeで今すぐ聴けるおすすめの名曲10選まで、網羅的にご紹介します。

さらに、睡眠の質を一層高めるための音楽の聴き方のコツや注意点、ピアノ以外の安眠サウンド、おすすめのYouTubeチャンネルまで、睡眠に関する悩みを抱えるすべての方に役立つ情報を詰め込みました。

この記事を読めば、あなたにぴったりの「眠れるピアノ音楽」と出会い、毎日の夜を穏やかで質の高い休息の時間に変えることができるでしょう。さあ、心安らぐピアノの音色とともに、深い眠りの世界へ旅立ちましょう。

目次

なぜピアノ音楽は睡眠に効果があるのか

「音楽を聴くとリラックスできる」という感覚は、多くの人が経験的に知っていることでしょう。中でもピアノ音楽は、その優しい音色と豊かな表現力から、特に睡眠導入に適しているとされています。では、その効果にはどのような科学的根拠があるのでしょうか。ここでは、ピアノ音楽が私たちの心と体に働きかけ、自然な眠りを促すメカニズムを5つの側面から詳しく解説します。

リラックス効果で心と体を落ち着かせる

私たちの体は、自律神経によってコントロールされています。自律神経には、日中の活動時に優位になる「交感神経」と、夜間やリラックス時に優位になる「副交感神経」の2種類があります。質の高い睡眠を得るためには、就寝前に交感神経の働きを鎮め、副交感神経を優位な状態に切り替えることが非常に重要です。

ストレスや緊張、不安などを感じているとき、私たちの体は交感神経が活発になり、心拍数が上がり、筋肉がこわばる「闘争・逃走モード」に入っています。この状態では、当然ながらスムーズに寝付くことはできません。

ここでピアノ音楽が大きな役割を果たします。穏やかで優しいピアノの旋律は、聴覚を通じて脳の扁桃体(感情を司る部分)に働きかけ、興奮や緊張を和らげます。すると、活発だった交感神経の働きが徐々に抑制され、代わりに副交感神経が優位になっていきます。

副交感神経が優位になると、体は以下のように変化します。

- 心拍数がゆっくりになる

- 血圧が下がる

- 呼吸が深く、穏やかになる

- 筋肉の緊張がほぐれる

- 消化活動が活発になる

このように、ピアノ音楽は自律神経のバランスを整え、心と体を「休息モード」へとスムーズに移行させるためのスイッチとして機能します。特に、ピアノの持つアコースティックな響きや、人の声に近いとされる中音域の温かみは、聴く人に本能的な安心感を与え、深いリラックス状態へと導くのです。

心拍数や血圧を安定させる

音楽のテンポは、私たちの心拍数に直接的な影響を与えることが多くの研究で示されています。これは「同調現象」と呼ばれるもので、外部からのリズミカルな刺激に、体内のリズム(生体リズム)が無意識に引き寄せられる現象です。

一般的に、安静時の人間の心拍数は1分間に60〜80回(BPM=60〜80)程度です。そのため、このテンポに近い、あるいはそれよりも少しゆっくりの音楽を聴くと、心拍数も自然とそのリズムに同調し、徐々に落ち着いていきます。多くの睡眠用ピアノ音楽が、このBPM60〜80の範囲で作曲・演奏されているのはこのためです。

心拍数が安定すると、心臓から送り出される血液の圧力が下がり、血圧も安定します。高血圧は交感神経の興奮状態と密接に関連しており、睡眠の質を低下させる要因の一つです。ゆっくりとしたピアノ音楽を聴くことは、心臓血管系への負担を軽減し、体全体を鎮静化させる効果が期待できます。

逆に、BPMが120を超えるようなアップテンポな曲を聴くと、心拍数は上昇し、交感神経が刺激されてしまいます。これでは体が活動モードに入ってしまい、寝付くのが困難になるため、睡眠前の音楽としては不向きです。

このように、音楽のテンポを意識的に選ぶことで、私たちは自らの心拍数や血圧をコントロールし、睡眠に最適な体の状態を作り出すことができるのです。

脳波を睡眠に適した状態に導く

私たちの脳は、その活動状態に応じて異なる周波数の電気信号、すなわち「脳波」を発しています。脳波は主に以下の4種類に分けられます。

| 脳波の種類 | 周波数 | 状態 |

|---|---|---|

| β(ベータ)波 | 14〜30Hz | 覚醒時、集中時、ストレスを感じている時 |

| α(アルファ)波 | 8〜13Hz | リラックスしている時、目を閉じている時 |

| θ(シータ)波 | 4〜7Hz | 浅い睡眠(レム睡眠)、まどろんでいる時 |

| δ(デルタ)波 | 0.5〜3Hz | 深い睡眠(ノンレム睡眠) |

日中、仕事や勉強に集中している時や、緊張・不安を感じている時には、脳はβ波が優位な状態にあります。このままでは眠りにつくことはできません。質の良い睡眠のためには、脳波を「β波 → α波 → θ波 → δ波」の順にスムーズに移行させる必要があります。

ここでピアノ音楽、特に穏やかで単調な曲が効果を発揮します。心地よいピアノの音色を聴いていると、まず脳はリラックス状態に入り、β波からα波へと切り替わります。α波は、心身が最もリラックスし、ストレスから解放されている時に現れる脳波です。

さらに音楽を聴き続けることで、まどろみ状態に入り、脳波はθ波へと移行していきます。このθ波は、いわゆる「寝入りばな」の状態で、記憶の整理などが行われる重要な段階です。睡眠用に作られたピアノ音楽は、このα波からθ波への移行を自然にサポートするように設計されています。

特に、複雑なメロディや展開のない、ミニマルなピアノ曲は、思考を巡らせる必要がないため、脳を過度に刺激せず、スムーズな脳波の移行を助けます。音楽によって脳を睡眠モードへと優しく誘導することで、寝つきが良くなるだけでなく、より深い眠りへと到達しやすくなるのです。

ストレスホルモン「コルチゾール」を減少させる

ストレスを感じると、私たちの体内では副腎皮質から「コルチゾール」というホルモンが分泌されます。コルチゾールは、血糖値や血圧を上昇させて体を活動的に保つなど、生命維持に不可欠な役割を持っていますが、過剰なストレスによって分泌が続くと、心身に様々な悪影響を及ぼします。

特に睡眠との関係では、コルチゾールの血中濃度が高い状態が続くと、交感神経が優位になり続け、脳が覚醒状態から抜け出せなくなります。これが「ストレスで眠れない」という状態の正体です。

複数の研究により、心地よい音楽を聴くことは、このストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制する効果があることが報告されています。例えば、手術前の患者にリラックスできる音楽を聴かせたところ、コルチゾール値が有意に低下したという研究結果もあります。

ピアノ音楽の持つ、規則的でありながらも人間的な温かみのある響きは、安心感や心地よさを脳に与え、ストレス反応を鎮めるのに非常に効果的です。日中に溜まった緊張や不安を音楽によって解放し、コルチゾールのレベルを低下させることで、体は自然と睡眠を受け入れる準備が整います。

つまり、寝る前にピアノ音楽を聴く習慣は、単に気分をリラックスさせるだけでなく、ホルモンレベルで体内のストレス環境を改善し、質の高い睡眠のための土台を整えることにつながるのです。

ヒーリング効果のある「1/fゆらぎ」

「1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、規則性と不規則性が絶妙なバランスで調和したパターンのことで、自然界の様々な現象に見られます。例えば、ろうそくの炎の揺れ、心臓の鼓動、小川のせせらぎ、木漏れ日、波の音などがこれにあたります。

完全に規則的なパターンは単調で飽きてしまい、完全に不規則なパターンは予測不能で不安を感じさせます。「1/fゆらぎ」は、その中間に位置する「予測できそうでできない、心地よい揺らぎ」であり、人間の生体リズムと共鳴し、深い安心感とリラックス効果をもたらすと考えられています。

実は、優れた音楽家の演奏するピアノの音色にも、この「1/fゆらぎ」が含まれていることが分かっています。機械が演奏するような完璧で均一なリズムや音量ではなく、人間の手によって生み出される微妙な音の強弱、テンポの揺れ、響きの変化。これらが組み合わさることで、心地よい「1/fゆらぎ」が生まれ、私たちの脳をα波状態へと導き、自律神経を整えるのです。

特に、ドビュッシーやサティといった作曲家のピアノ曲や、ヒーリングミュージックとして作られたオリジナルのピアノ曲は、この「1/fゆらぎ」の要素を色濃く持っているといわれます。機械的な電子音とは一線を画す、人間味あふれるピアノの「ゆらぎ」こそが、私たちを究極のリラクゼーションと安らかな眠りへと誘う鍵なのです。

眠りを誘うピアノ音楽の選び方3つのポイント

YouTubeなどで「睡眠 ピアノ」と検索すると、膨大な数の動画が見つかります。しかし、そのすべてが安眠に適しているわけではありません。質の高い睡眠を得るためには、適切な音楽を選ぶことが非常に重要です。ここでは、眠りを誘うピアノ音楽を選ぶ際に押さえておきたい3つの重要なポイントを、その理由とともに詳しく解説します。

| 選び方のポイント | 理由 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 歌詞がないインストゥルメンタル曲 | 脳が歌詞を無意識に処理しようと活性化するのを防ぎ、思考を鎮めるため。 | クラシックのピアノソナタ、ヒーリング用に作られたオリジナルピアノ曲、映画音楽のピアノアレンジなど。 |

| ② 心拍数に近いゆっくりとしたテンポの曲 | 安静時の心拍数(BPM60-80)に近いテンポが、同調効果によって心拍数を安定させ、心身をリラックスさせるため。 | ノクターン(夜想曲)、ララバイ(子守唄)、アダージョやラルゴといった緩やかな速度記号の楽曲。 |

| ③ 曲調や音量の変化が少ない曲 | 急激な音の変化による覚醒を防ぎ、深い眠りを妨げないようにするため。 | サティの「ジムノペディ」のようなミニマル・ミュージック、アンビエント系のピアノ曲、長時間再生用に作られた睡眠BGM。 |

① 歌詞がないインストゥルメンタル曲

睡眠用の音楽を選ぶ上で、最も重要なポイントは「歌詞がないこと」です。たとえそれが静かなバラードであっても、歌詞のある曲は睡眠導入にはあまり向いていません。

その理由は、私たちの脳の働きにあります。言葉を耳にすると、脳の言語野(ウェルニッケ野やブローカ野など)が活動を始め、無意識のうちにその言葉の意味を理解しようとします。特に母国語の歌詞の場合、その処理は自動的に行われてしまいます。これは、脳がリラックスして休息モードに入るのを妨げ、むしろ覚醒度を高めてしまうことにつながります。

「歌詞を聴き流せばいい」と思うかもしれませんが、脳はあなたが意識していなくても働き続けています。歌詞の内容に共感したり、情景を思い浮かべたり、あるいは単に次のフレーズを予測したりするだけでも、脳は活発に動いてしまうのです。これでは、先ほど解説した脳波の「β波→α波」への移行がスムーズに進みません。

一方で、歌詞のないインストゥルメンタル曲は、脳を過度に刺激しません。メロディやハーモニーは、言語的な意味を持たない「音の連なり」として処理されるため、思考を介さずに感覚的に受け止めることができます。これにより、聴き手は音楽に身を委ね、余計なことを考えずにリラックス状態に入りやすくなります。

特にピアノ独奏曲は、他の楽器との複雑な絡み合いが少ないため、よりシンプルに音に集中でき、BGMとして自然に聴き流すのに最適です。もしJ-POPや洋楽など、普段聴いている好きな曲を睡眠時に聴きたいのであれば、オリジナル音源ではなく、ピアノソロやオルゴールなどにアレンジされたインストゥルメンタルバージョンを選ぶことを強くおすすめします。

② 心拍数に近いゆっくりとしたテンポの曲

音楽のテンポ、つまり速さは、睡眠の質に直接的な影響を与えます。前述の通り、私たちの体には、外部のリズムに内部の生体リズムが同調する性質があります。したがって、心身を落ち着かせるためには、安静時の心拍数に近い、ゆったりとしたテンポの曲を選ぶことが不可欠です。

具体的には、1分間あたりの拍数を示すBPM(Beats Per Minute)が60〜80程度の楽曲が理想的とされています。BPM60は、時計の秒針が動く速さと同じであり、聴いているだけで自然と呼吸が深くなり、心拍数が落ち着いてくるのを感じられるでしょう。

クラシック音楽では、楽譜に「Largo(ラルゴ:きわめてゆるやかに)」「Adagio(アダージョ:ゆるやかに)」「Andante(アンダンテ:歩くような速さで)」といった速度記号が用いられますが、これらはいずれも睡眠に適したテンポの目安となります。ショパンの「ノクターン」やドビュッシーの「月の光」などが代表例です。

逆に、BPMが100を超えるような曲や、リズムが強調された曲は避けましょう。こうした音楽は交感神経を刺激し、心拍数を上げ、体を活動モードにしてしまいます。たとえメロディが美しくても、テンポが速いとリラックス効果よりも覚醒効果が上回ってしまい、寝つきを悪くする原因になりかねません。

YouTubeで睡眠用の音楽を探す際は、タイトルや概要欄に「BPM60」「ヒーリング」「リラックス」といったキーワードが含まれているかを確認するのも一つの方法です。また、実際に少し聴いてみて、自分の心臓の鼓動が速まる感じがするか、それとも落ち着く感じがするか、自身の体の反応を確かめることも大切です。自分の心拍数と共鳴するような、心地よいと感じるテンポの曲を見つけることが、安眠への近道です。

③ 曲調や音量の変化が少ない曲

寝入りばなや浅い眠りの状態は、非常にデリケートです。ちょっとした物音や光で目が覚めてしまった経験は誰にでもあるでしょう。音楽も同様で、曲の途中で急に音量が大きくなったり、曲調が劇的に変化したりすると、それが刺激となって脳を覚醒させてしまう可能性があります。

せっかくリラックスしてウトウトし始めたところで、フォルテッシモ(ff:きわめて強く)の情熱的なパートが始まったり、突然パーカッションが入ってきたりしては、眠気が吹き飛んでしまいます。睡眠用の音楽には、ジェットコースターのようなドラマティックな展開は不要です。

理想的なのは、全体を通して穏やかで、音量や音域の変化が少なく、聴き手を驚かせない曲です。例えば、以下のような特徴を持つ音楽が適しています。

- ミニマル・ミュージック: エリック・サティの「ジムノペディ」のように、同じような音型が静かに繰り返される音楽。反復性が思考を停止させ、瞑想的な状態に導きます。

- アンビエント・ミュージック: 環境音楽とも訳され、聞き流されることを前提に作られた音楽。明確なメロディやリズムを持たず、空間に溶け込むような音作りが特徴です。

- 睡眠用に作られたBGM: YouTubeなどで見られる長時間の睡眠用BGMは、この点を特に考慮して制作されています。数時間にわたって一定の音量と穏やかな曲調が保たれるよう設計されており、安心して流しっぱなしにできます。

クラシック音楽を選ぶ際にも注意が必要です。交響曲や協奏曲は、楽章によってテンポや雰囲気が大きく変わるため、全曲を流すのは避けた方がよいでしょう。緩やかな第2楽章だけを抜き出したり、睡眠用にアレンジされたバージョンを選んだりするのが賢明です。聴き始めから終わりまで、水の流れのようにスムーズで、心にさざ波を立てない音楽こそが、最高の睡眠パートナーとなります。

【YouTubeで聴ける】眠れる睡眠音楽ピアノ10選

ここでは、前述した「眠りを誘うピアノ音楽の選び方」の3つのポイント(①歌詞がない、②ゆっくりなテンポ、③曲調の変化が少ない)を満たし、実際にYouTubeで手軽に聴くことができるおすすめのピアノ曲を10曲厳選してご紹介します。クラシックの名曲から、映画音楽、J-POPのカバー、そして睡眠に特化したオリジナル曲まで、幅広いジャンルから選びました。今夜から試せる、あなたの安眠のお供がきっと見つかるはずです。

① ドビュッシー「月の光」

フランスの作曲家クロード・ドビュッシーによる「ベルガマスク組曲」の中の第3曲。ピアノ音楽の中でも屈指の人気と知名度を誇るこの曲は、睡眠導入曲の定番中の定番といえるでしょう。

その名の通り、静かな夜に月の光が優しく降り注ぐ情景を描いたかのような、幻想的で穏やかなメロディが特徴です。明確な輪郭を持つ古典的な音楽とは異なり、印象派音楽特有の曖昧で夢見るような響きは、聴く人を現実から切り離し、心地よいまどろみの世界へと誘います。全体のテンポは非常に緩やかで、大きな音量の変化も少ないため、安心して身を委ねることができます。

② ショパン「ノクターン第2番 変ホ長調 作品9-2」

「ピアノの詩人」と称されるフレデリック・ショパンが作曲した「ノクターン(夜想曲)」。その中でも特に有名なこの第2番は、優雅で甘美なメロディが聴く人の心を優しく包み込みます。

ノクターンとは元々、夜の静寂や情緒を表現した楽曲形式であり、まさに眠る前のひとときに最適です。歌うような右手の上品な旋律と、それを支える左手の穏やかな伴奏のコンビネーションが、極上のリラクゼーション効果を生み出します。 日中の喧騒やストレスから心を解放し、ロマンティックで穏やかな気分で眠りにつきたい夜におすすめの一曲です。

③ サティ「ジムノペディ第1番」

フランスの作曲家エリック・サティによるこの曲は、現代のヒーリングミュージックやアンビエント・ミュージックの源流ともいわれる、革新的な作品です。

「ジムノペディ」には、劇的な展開や感情的な高ぶりは一切ありません。ただひたすらに、シンプルで美しいメロディと和音が、ゆっくりと繰り返されるだけです。 このミニマル(最小限)な構成が、聴く人の思考を自然に停止させ、瞑想的な状態へと導きます。何かを考えることから解放されたい、頭を空っぽにして眠りたいという時に絶大な効果を発揮するでしょう。その不思議な浮遊感は、一度聴くと癖になる魅力を持っています。

④ 坂本龍一「Merry Christmas, Mr. Lawrence」

世界的な音楽家、坂本龍一が手掛けた映画『戦場のメリークリスマス』のテーマ曲。日本だけでなく、世界中で愛され続けるこの名曲のピアノソロバージョンは、睡眠音楽としても非常に優れています。

どこか切なく、それでいて温かい慈愛に満ちたメロディは、人の心の琴線に深く触れます。東洋的な音階が醸し出すノスタルジックな雰囲気が、聴く人を郷愁や安心感で満たし、深いリラックス状態へと導きます。 感情を揺さぶる力強い曲でありながら、ピアノソロで静かに奏でられると、そのエネルギーは内面的な静けさへと昇華されます。一日の終わりに、心を浄化したい時に聴きたい一曲です。

⑤ 久石譲「人生のメリーゴーランド」

スタジオジブリの映画『ハウルの動く城』のメインテーマとしておなじみのこの曲も、ピアノソロアレンジで聴くと素晴らしい睡眠音楽になります。

心地よい3拍子のワルツのリズムが、まるでゆりかごに揺られているかのような安心感を与えてくれます。 どこか懐かしく、ファンタジックなメロディは、聴く人を夢の世界の入り口へと優しくエスコートしてくれるでしょう。久石譲の音楽に共通する、ノスタルジックで温かみのある世界観は、緊張をほぐし、心を穏やかにするのに最適です。

⑥ ヨハン・パッヘルベル「カノン」

クラシック音楽に詳しくない人でも一度は耳にしたことがあるであろう、バロック時代の名曲です。「カノン」とは、同じ旋律が異なる時点から追いかけるように演奏される楽曲形式のこと。

この曲では、低音部で同じ和音進行が何度も繰り返され、その上で美しい旋律が次々と変奏されていきます。 この繰り返しの構造が、聴く人に絶大な安心感と安定感をもたらします。規則的なパターンは脳をリラックスさせ、α波を誘発しやすいとされています。穏やかで普遍的な美しさを持つこの曲は、時代を超えて多くの人々の心を癒し、安らかな眠りへと導いてきました。

⑦ J-POPの人気曲ピアノカバー

「クラシックや映画音楽はあまり馴染みがない」という方には、普段聴いているJ-POPの人気曲をピアノソロでカバーしたものがおすすめです。

米津玄師の「Lemon」、Official髭男dismの「Pretender」、YOASOBIの「夜に駆ける」など、大ヒットした数々の楽曲が、YouTube上では美しいピアノアレンジで公開されています。歌詞がないため睡眠の妨げにならず、それでいて聴き慣れたメロディが安心感を与えてくれます。 原曲のイメージとはまた違った、しっとりとした落ち着いた雰囲気で好きな曲を楽しめるのも魅力です。

⑧ ディズニーの名曲ピアノアレンジ

「星に願いを」「美女と野獣」「いつか王子様が」など、ディズニー映画には心温まる美しいメロディの名曲が数多く存在します。これらの楽曲をピアノソロでアレンジしたBGMも、睡眠用として大変人気があります。

子どもの頃に聴いた懐かしいメロディは、無意識のレベルで安心感や幸福感を呼び起こします。 夢と魔法の世界観に浸りながら、純粋で穏やかな気持ちで眠りにつくことができるでしょう。特に、就寝前にお子さんと一緒に聴くのもおすすめです。

⑨ ジブリ映画の主題歌ピアノアレンジ

久石譲の楽曲に限らず、『となりのトトロ』の「さんぽ」や『千と千尋の神隠し』の「いのちの名前」など、ジブリ映画の主題歌や挿入歌のピアノアレンジも、安眠効果が期待できます。

ジブリ作品の音楽は、日本の原風景や自然の豊かさを感じさせる、どこかノスタルジックで優しいメロディが特徴です。都会の喧騒から離れ、緑豊かな森や静かな田園風景にいるかのような気分にさせてくれます。自然の音と同様の癒やし効果があり、心を穏やかに整えてくれます。

⑩ YouTubeのオリジナルヒーリングピアノ曲

特定の既成曲ではなく、睡眠やリラクゼーションのためだけに作られたYouTube上のオリジナルヒーリングピアノ曲も非常に強力な選択肢です。

これらの楽曲は、脳波をα波やθ波に導くこと、心拍数を安定させるBPMを保つこと、音量の変化を最小限に抑えることなど、睡眠科学の知見に基づいて意図的に制作されています。 また、「3時間」「8時間」といった長時間再生の動画が多く、途中で音楽が途切れる心配がないのも大きなメリットです。広告が入らないように工夫されている動画も多いため、安心して朝まで流し続けることができます。

睡眠の質をさらに高める音楽の聴き方

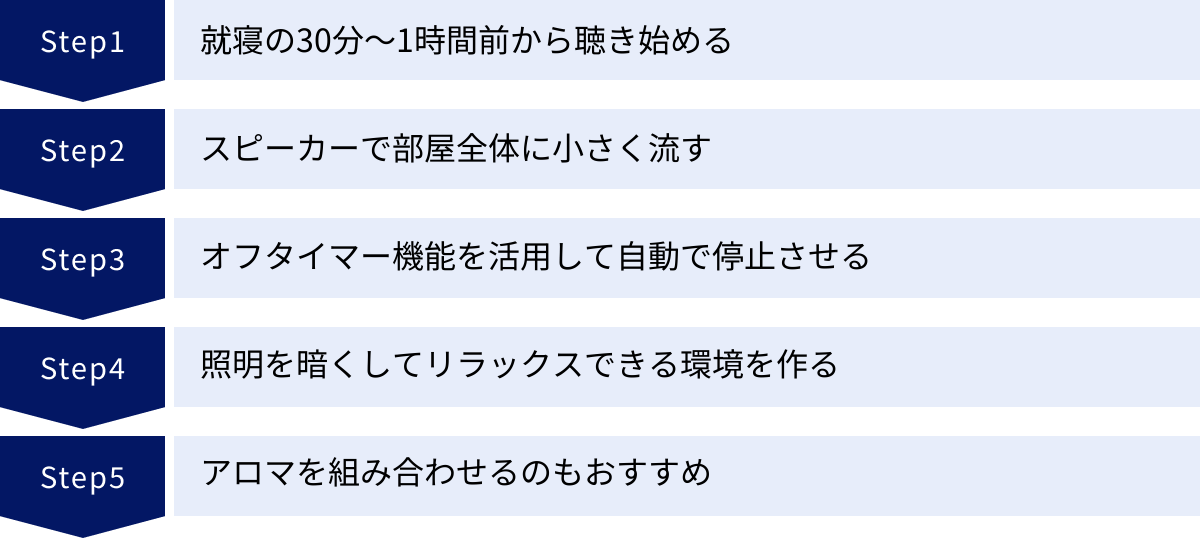

最適な睡眠音楽を選んだとしても、その聴き方が適切でなければ効果は半減してしまいます。音楽の力を最大限に引き出し、より深く質の高い睡眠を得るためには、いくつかのコツがあります。ここでは、単に音楽を流すだけでなく、睡眠環境全体を整えるための具体的な方法を5つご紹介します。

就寝の30分~1時間前から聴き始める

音楽を聴き始めるタイミングは非常に重要です。ベッドに入ってから慌てて音楽を流すのではなく、就寝予定時刻の30分~1時間前から聴き始めることをおすすめします。

これは、音楽鑑賞を「入眠儀式(スリープセレモニー)」として習慣化するためです。入眠儀式とは、眠りにつく前に行う一連の決まった行動のことで、例えば「歯を磨く→パジャマに着替える→本を読む」といった習慣がこれにあたります。

毎日同じ時間に同じ行動を繰り返すことで、私たちの脳と体は「この行動の後は眠る時間だ」と学習します。この条件付けに音楽を取り入れるのです。就寝の少し前からリラックスできるピアノ音楽を聴き始めることで、脳に「これから休息モードに入る」という合図を送ることができます。

この時間を使って、ストレッチをしたり、ハーブティーを飲んだり、日記をつけたりと、他のリラックスできる活動と組み合わせるのも効果的です。交感神経が優位な日中の活動モードから、副交感神経が優位な夜の休息モードへと、心身をスムーズに切り替えるための助走期間として、この30分~1時間を大切にしましょう。

スピーカーで部屋全体に小さく流す

音楽を聴くデバイスの選択も、睡眠の質に影響します。イヤホンやヘッドホンは、外部の音を遮断して音楽に集中できるというメリットがありますが、睡眠時にはいくつかのデメリットも存在します(詳しくは後述します)。

そこでおすすめなのが、スピーカーを使って、部屋全体に音楽を小さな音量で流す方法です。これにより、音に「包まれる」ような感覚が得られ、より自然で解放的なリラックス状態に入ることができます。耳を直接塞がないため、圧迫感や閉塞感がなく、寝返りを打つ際にも邪魔になりません。

音量の設定には注意が必要です。大きすぎる音はかえって刺激になり、睡眠を妨げます。目安は「囁き声」程度の、意識を向けなければ聴こえないくらいの微かな音量です。BGMが主役になるのではなく、あくまで空間の雰囲気を作る「環境の一部」として存在させることがポイントです。

Bluetoothスピーカーなどを使えば、スマートフォンから離れた場所に設置できるため、後述するブルーライトの問題も回避しやすくなります。部屋の隅や足元など、少し離れた場所から間接的に音が聴こえてくるようにセッティングすると、より心地よい音響空間を作り出せます。

オフタイマー機能を活用して自動で停止させる

「音楽は一晩中流しっぱなしの方がいいのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」が約90分のサイクルで繰り返されています。特に、眠り始めの最も深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の段階では、脳は完全に休息状態に入っています。この時に音楽が鳴り続けていると、無意識のうちに脳が音を処理しようとし、深い眠りを妨げてしまう可能性が指摘されています。

そこで活用したいのがオフタイマー機能です。この機能を使えば、設定した時間が経過すると自動的に音楽が停止するため、眠りが深くなった後の睡眠環境を静かに保つことができます。

多くのスマートフォンには、標準の時計アプリや音楽アプリにスリープタイマー機能が搭載されています。例えばiPhoneの場合、時計アプリの「タイマー」で、タイマー終了時の動作を「再生停止」に設定できます。YouTube Musicなどのアプリにも、スリープタイマー機能が備わっています。

タイマーの設定時間は、30分から90分(睡眠1サイクル分)程度が一般的です。自分がスムーズに入眠できるまでの時間に合わせて調整してみましょう。これにより、「音楽を消し忘れた」という心配なく、安心して眠りにつくことができます。

照明を暗くしてリラックスできる環境を作る

睡眠の質を高めるためには、聴覚だけでなく視覚からの情報もコントロールすることが重要です。私たちの体は、光を浴びることで覚醒し、暗くなることで睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が促進されるようにできています。

煌々とした蛍光灯の白い光は、脳を覚醒させる効果があるため、就寝前には適していません。就寝1時間前くらいからは、部屋の照明を落とし、暖色系の間接照明に切り替えることをおすすめします。オレンジや電球色のような温かみのある光は、副交感神経を優位にし、リラックス効果を高めてくれます。

キャンドルの光(火の取り扱いには十分注意してください)や、調光機能のあるベッドサイドランプなどを活用するのも良いでしょう。そして、眠りにつく際には、できるだけ部屋を真っ暗にすることが理想です。遮光カーテンを利用して、外からの光を完全にシャットアウトすると、メラトニンの分泌が最大化され、より深い眠りが得られやすくなります。

穏やかなピアノ音楽と、薄暗い暖色系の光。この2つを組み合わせることで、相乗効果が生まれ、最強のリラクゼーション環境を作り出すことができます。

アロマを組み合わせるのもおすすめ

五感の中で、嗅覚は最もダイレクトに脳の大脳辺縁系(感情や本能を司る部分)に働きかけるといわれています。この特性を利用して、アロマ(香り)を睡眠 ритуаl に取り入れるのも非常に効果的です。

穏やかなピアノ音楽が流れる空間に、リラックス効果のある香りを漂わせることで、心身はより深く、素早く鎮静化していきます。音楽とアロマの相乗効果で、五感全体から「今はリラックスする時間」という信号を脳に送るのです。

睡眠におすすめのアロマとしては、以下のようなものが挙げられます。

- ラベンダー: 「万能精油」とも呼ばれ、鎮静作用が高く、不安やストレスを和らげて安眠を促す代表的な香り。

- カモミール・ローマン: りんごのような甘く優しい香りで、神経の緊張をほぐし、心を落ち着かせる効果があります。

- サンダルウッド(白檀): オリエンタルで深みのある木の香りは、瞑想にも用いられ、心を静め、深いリラックス状態に導きます。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかな香りの中にフローラルな甘さがあり、鎮静作用と抗うつ作用で知られています。

アロマディフューザーやアロマランプを使って香りを拡散させたり、ティッシュやコットンに数滴垂らして枕元に置いたりするだけでも十分に効果があります。自分のお気に入りのリラックスできる香りを見つけ、音楽と共に毎晩の習慣にしてみてはいかがでしょうか。

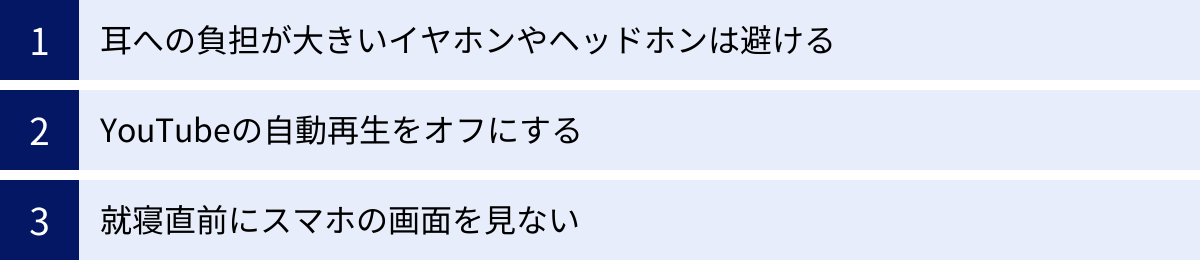

音楽を聴きながら寝るときの注意点

心地よいピアノ音楽は安眠の強い味方ですが、使い方を誤るとかえって睡眠の質を下げてしまう可能性があります。ここでは、音楽を聴きながら寝る際に、特に注意すべき3つのポイントについて解説します。これらのリスクを正しく理解し、安全で快適な音楽習慣を心がけましょう。

耳への負担が大きいイヤホンやヘッドホンは避ける

手軽に高音質で音楽を楽しめるイヤホンやヘッドホンですが、睡眠時に使用する際にはいくつかのリスクが伴います。可能な限りスピーカーでの再生を推奨しますが、住宅環境などの理由でイヤホン類を使用せざるを得ない場合は、以下の点に十分注意してください。

1. 外耳炎のリスク:

イヤホンで耳道を長時間塞ぐと、耳の中が蒸れて雑菌が繁殖しやすい環境になります。これが原因で、外耳道に炎症が起こる「外耳炎」を発症するリスクが高まります。かゆみや痛み、耳だれなどの症状が現れることがあり、治療が必要になる場合もあります。

2. 圧迫による痛みや不快感:

特にヘッドホンや硬い素材のイヤホンは、長時間装着していると耳や側頭部を圧迫し、痛みや不快感の原因となります。また、寝返りを打った際にイヤホンが耳の奥に押し込まれたり、コードが首に絡まったりする危険性もゼロではありません。

3. 難聴のリスク:

小さな音量で聴いているつもりでも、耳元で直接音が鳴り続けることは、聴覚に負担をかけます。特に、外部の騒音をかき消そうとして音量を上げすぎると、騒音性難聴につながる恐れがあります。

もしイヤホンを使用する場合は、以下のような対策を検討しましょう。

- 睡眠用に設計されたイヤホンを選ぶ: シリコン製の柔らかい素材でできており、横向きに寝ても耳が痛くなりにくい製品があります。

- 骨伝導イヤホンを利用する: 耳を塞がずに音を聴くことができるため、外耳炎のリスクを低減できます。

- 音量を最小限に設定する: 周囲の音が微かに聞こえる程度の、ごく小さな音量に留めましょう。

- オフタイマーを必ず設定する: 長時間つけっぱなしにしないよう、入眠後には必ず電源が切れるように設定することが重要です。

最も安全なのは、やはりスピーカーを使用することです。 耳への物理的な負担がなく、より自然な形で音楽を生活空間に取り入れることができます。

YouTubeの自動再生をオフにする

YouTubeは、睡眠用BGMの宝庫ですが、一つ大きな落とし穴があります。それが「自動再生機能」です。

この機能がオンになっていると、再生中の動画が終わった後に、関連動画が自動的に再生されます。せっかく心地よいピアノ曲で眠りについたのに、次に再生されたのがアップテンポなJ-POPのミュージックビデオや、大音量のゲーム実況、あるいはけたたましい広告だったとしたらどうでしょう。間違いなく安眠は妨げられ、不快な目覚めを経験することになります。

このような事態を避けるため、睡眠用にYouTubeを利用する際は、必ず自動再生機能をオフにしてください。 設定は非常に簡単です。

- スマートフォンアプリの場合: 動画再生画面の右上にあるトグルスイッチ(再生/一時停止のアイコンが描かれていることが多い)をタップしてオフにする。

- PCブラウザの場合: 動画再生画面の下部、設定(歯車アイコン)の隣あたりにあるトグルスイッチをクリックしてオフにする。

この一手間をかけるだけで、意図しない動画による睡眠妨害のリスクを確実になくすことができます。また、前述の「オフタイマー機能」と併用することで、より安全にYouTubeを活用できます。もしくは、広告が表示されず、バックグラウンド再生やオフライン再生が可能な「YouTube Premium」の利用を検討するのも一つの解決策です。

就寝直前にスマホの画面を見ない

音楽をセットするためにスマートフォンを操作するのは仕方ありませんが、そのついでにSNSをチェックしたり、ニュースサイトを眺めたりするのは絶対にやめましょう。スマートフォンのディスプレイから発せられる「ブルーライト」は、睡眠の質に深刻な悪影響を及ぼします。

ブルーライトは、太陽光にも多く含まれる波長の短い光で、脳を覚醒させ、体を活動モードにする働きがあります。夜間にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚してしまい、自然な眠りを促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制してしまいます。

メラトニンの分泌が減ると、寝つきが悪くなる(入眠困難)だけでなく、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったり(中途覚醒)する原因となります。せっかくリラックス効果のある音楽を聴いても、ブルーライトで脳を覚醒させてしまっては本末転倒です。

就寝前のスマホ操作に関しては、以下のルールを徹底しましょう。

- 就寝の1時間前にはスマホ操作をやめる: これが理想です。音楽のセットは早めに済ませましょう。

- ナイトモード(夜間モード)を活用する: 多くのスマートフォンには、画面の色味を暖色系に変え、ブルーライトをカットする機能が搭載されています。自動でオンになるように設定しておきましょう。

- 画面の明るさを最低にする: 画面はできるだけ暗くして、目への刺激を減らします。

- 音楽をセットしたらすぐに画面を伏せる: 操作が終わったら、すぐにスマートフォンを伏せるか、手の届かない場所に置く習慣をつけましょう。

音楽はあくまで睡眠のサポーターです。その効果を最大限に活かすためにも、睡眠を妨げる最大の敵である「スマホの画面」との付き合い方を見直すことが不可欠です。

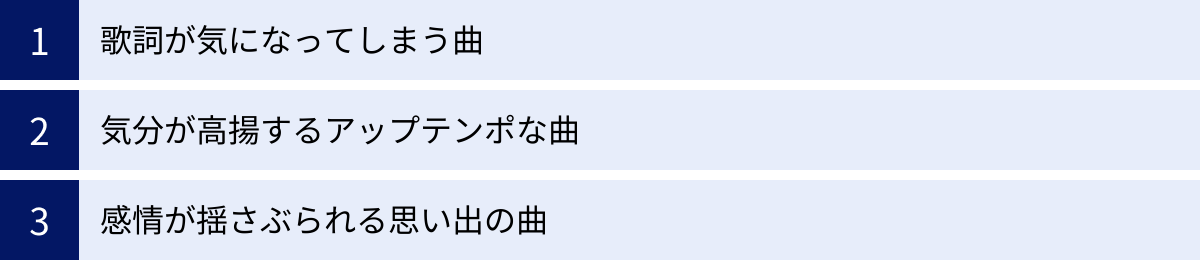

かえって逆効果?睡眠の妨げになる音楽

音楽なら何でも睡眠に良いというわけではありません。良かれと思って選んだ曲が、実は脳を覚醒させ、安眠を妨げる「睡眠妨害音楽」になってしまうケースも少なくありません。ここでは、就寝時に聴くべきではない音楽のタイプを3つ挙げ、その理由を解説します。これらの音楽は、日中の活動時間や気分を上げたい時に楽しむようにしましょう。

歌詞が気になってしまう曲

「眠りを誘うピアノ音楽の選び方」でも触れましたが、これは非常に重要なポイントなので改めて強調します。歌詞、特に母国語の歌詞がある曲は、睡眠用の音楽として最も避けるべきものの一つです。

私たちの脳は、言葉を耳にすると、その意味を半ば自動的に処理しようとします。歌詞が感傷的ならば悲しい気持ちになり、応援歌ならば勇気づけられ、物語性のある歌詞ならばその情景を思い浮かべてしまいます。こうした思考や感情の動きは、すべて脳の活動を活発化させる行為です。

リラックスして眠りにつくためには、脳の活動を鎮静化させ、思考を停止させる必要があります。しかし、歌詞のある曲を聴いていると、脳はメロディと歌詞の両方を同時に処理しようと働き続けてしまい、休息モードに入ることができません。

たとえそれが大好きなアーティストの、お気に入りのスローバラードであっても同じです。「この曲を聴くと落ち着く」と感じるのは、あくまで覚醒時のリラックス効果であり、睡眠導入時の脳の状態とは異なります。知っている曲であればあるほど、無意識に次の歌詞を追ってしまったり、関連する思い出が蘇ってきたりして、かえって目が冴えてしまうことになりかねません。睡眠時には、言葉の意味から解放されるインストゥルメンタル曲を選びましょう。

気分が高揚するアップテンポな曲

これは直感的にも分かりやすいでしょう。ロック、ヘヴィメタル、EDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)、あるいはアップテンポなポップスやアニソンなど、気分が高揚するような音楽は睡眠には全く適していません。

これらの音楽は、速いBPM、強いビート、大きな音量の変化といった特徴を持っています。このような刺激は、自律神経のうち「交感神経」を優位にさせます。交感神経は、体を「闘争・逃走モード」にする神経であり、心拍数を上げ、血圧を上昇させ、筋肉を緊張させ、脳を覚醒させます。これは、これから眠ろうとする体とは真逆の状態です。

朝の目覚めをスッキリさせたい時や、仕事や勉強の集中力を高めたい時、エクササイズをする時などには非常に効果的ですが、夜に聴いてしまうと、アドレナリンやコルチゾールといったストレスホルモンの分泌を促し、興奮状態に陥ってしまいます。

「静かな曲は退屈で眠れないから、激しい曲で疲れて寝落ちしたい」という考え方は危険です。たとえ疲れて眠れたとしても、交感神経が優位なままの睡眠は質が低く、深い休息は得られません。結果として、翌朝に疲れが残ってしまうことになります。眠る前は、意図的に心と体をクールダウンさせる、穏やかな曲を選びましょう。

感情が揺さぶられる思い出の曲

音楽と記憶は、非常に強く結びついています。特定の曲を聴くと、その曲をよく聴いていた時代の思い出や、それにまつわる感情が鮮明に蘇ってくる「音楽誘発性自伝的記憶(Music-Evoked Autobiographical Memories)」という現象は、多くの人が経験したことがあるでしょう。

この現象は、日中に楽しむ分には素晴らしいものですが、睡眠前にはマイナスに働くことがあります。例えば、以下のような曲は注意が必要です。

- 失恋した時に聴いていた悲しい曲: 聴くと当時の辛い気持ちが蘇り、感傷的になって眠れなくなる可能性があります。

- 最高に楽しかった旅行やイベントのテーマソング: 聴くと興奮状態が再現され、アドレナリンが出て目が冴えてしまうことがあります。

- 今は亡き大切な人との思い出の曲: 寂しさや悲しみが募り、気持ちが沈んでしまうかもしれません。

このように、ポジティブ・ネガティブを問わず、強い感情や鮮明な記憶を呼び起こす曲は、脳を刺激し、精神を不安定にさせる可能性があります。眠る前に必要なのは、心の平穏と無心の状態です。個人的な思い出と強く結びついた曲は、就寝時には避け、心に余裕のある時にじっくりと向き合うのが良いでしょう。睡眠用の音楽は、できるだけ個人的な感情から切り離された、BGMとして聴き流せるものを選ぶのが賢明です。

ピアノ以外もおすすめ!安眠できる音楽やサウンド

ピアノ音楽は睡眠導入に非常に効果的ですが、人によっては「ピアノの音が少し苦手」「毎日同じだと飽きてしまう」と感じることもあるかもしれません。幸いなことに、安眠をサポートしてくれるサウンドはピアノ以外にも数多く存在します。ここでは、ピアノの代わりになる、あるいはピアノと組み合わせて使える3種類の安眠サウンドをご紹介します。

| サウンドの種類 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 自然の音 | 1/fゆらぎを含み、本能的な安心感を与える。周囲の騒音をかき消すマスキング効果も高い。 | 都会の騒音が気になる人、キャンプや自然が好きな人、人工的な音楽が苦手な人。 |

| ソルフェジオ周波数 | 特定の周波数が心身に良い影響を与えるとされる。音楽的要素よりも、音の持つ効果そのものに興味がある人向け。 | ヒーリングやスピリチュアルな癒やしに関心がある人、瞑想を習慣にしている人。 |

| ASMR | 特定の音がゾクゾクするような心地よさ(ティングル)を引き起こす。効果には個人差が大きい。 | ささやき声や物の出す微細な音に強いリラックス効果を感じる、特定の聴覚的嗜好を持つ人。 |

自然の音(雨音・波の音・焚き火など)

私たちの祖先は、何万年もの間、自然の中で暮らしてきました。そのため、私たちの脳には、自然が発する音を「安全で心地よいもの」として認識する本能が備わっているといわれています。

- 雨音: シトシトと降り続く雨音には、ピアノ音楽にも通じる「1/fゆらぎ」が豊富に含まれています。また、高周波の音が多いため、車の走行音や人の話し声といった都市の騒音をかき消してくれる「サウンドマスキング効果」が期待できます。屋内にいる安心感と相まって、深いリラックスをもたらします。

- 波の音: 寄せては返す規則的な波の音は、母親の胎内で聴いた心音に似ているともいわれ、根源的な安心感を与えてくれます。雄大な海のイメージは、日常の悩み事をちっぽけに感じさせ、心を解放してくれます。

- 焚き火の音: パチパチと薪がはぜる音もまた、代表的な「1/fゆらぎ」サウンドです。揺れる炎の映像と組み合わせることで、視覚的にも癒やし効果が高まります。暖かさや安心感を連想させ、原始的な安らぎを感じさせてくれます。

- その他: 小川のせせらぎ、森のざわめき、鳥のさえずり、虫の音など、様々な自然の音がYouTubeなどで公開されています。自分の心がいちばん落ち着く「故郷の音」を探してみてはいかがでしょうか。

ソルフェジオ周波数

ソルフェジオ周波数とは、グレゴリオ聖歌などにも用いられていたとされる、古代の音階のことです。特定の周波数の音が、心や体に様々な良い影響を与えると考えられており、ヒーリングや瞑想の世界で注目されています。

科学的な実証はまだ途上段階にありますが、特定の周波数が心身をリラックスさせる可能性は示唆されています。中でも、睡眠に関連してよく用いられるのが以下の周波数です。

- 528Hz: 「奇跡の周波数」とも呼ばれ、ストレスによって傷ついた細胞のDNAを修復する効果があるといわれています。心身を深いリラックス状態に導き、コルチゾールを減少させるという報告もあります。

- 432Hz: 「宇宙の周波数」ともいわれ、自然界の様々なリズムと調和する、非常に安定した周波数とされています。心身の緊張を和らげ、調和のとれた状態に導く効果が期待されます。

- 396Hz: 不安や恐怖といったネガティブな感情からの解放を助けるとされる周波数です。心配事で頭がいっぱいで眠れない夜に試してみる価値があるかもしれません。

これらの周波数は、単音で流されることもあれば、アンビエントな音楽と組み合わされていることもあります。音楽的なメロディよりも、音の響きそのものに癒やしを求める方におすすめです。

ASMR

ASMRとは「Autonomous Sensory Meridian Response(自律感覚絶頂反応)」の略で、特定の聴覚や視覚の刺激によって引き起こされる、頭から背中にかけてゾクゾクするような心地よい感覚のことを指します。この感覚は「ティングル」と呼ばれ、強いリラックス効果や入眠効果があるとされています。

ASMRを引き起こす音(トリガー)は人によって様々ですが、代表的なものには以下のようなものがあります。

- ささやき声(Whispering): 耳元で優しく囁かれるような声。

- タッピング音(Tapping): 指で様々な素材(木、ガラス、プラスチックなど)をコツコツと叩く音。

- 咀嚼音(Eating Sounds): 食べ物を噛む音(これは好みが大きく分かれます)。

- 物の擦れる音: ページをめくる音、布が擦れる音、ビニールをくしゃくしゃにする音など。

ASMR動画は、非常に繊細な音を捉えるためにバイノーラルマイクで録音されていることが多く、イヤホンやヘッドホンで聴くことで、まるでその場にいるかのような没入感が得られます。

ただし、ASMRは効果に非常に個人差が大きいのが特徴です。ある人にとっては最高の癒やしでも、別の人にとってはただの不快な雑音にしか聞こえないこともあります。もしあなたが特定の音に心地よさを感じるタイプであれば、ASMRは強力な入眠ツールになり得ます。様々なトリガーを試して、自分だけの「ティングル」を見つけてみるのも面白いでしょう。

睡眠用ピアノ音楽が充実しているおすすめYouTubeチャンネル

最後に、この記事で紹介してきたような質の高い睡眠用ピアノ音楽を、手軽に、そして豊富に見つけることができるYouTubeチャンネルを3つご紹介します。これらのチャンネルを登録しておけば、毎晩の音楽選びに困ることはなくなるでしょう。

(チャンネルの情報は、記事執筆時点のものです。内容は変更される可能性がありますので、ご了承ください。)

BGM channel

特徴:

「BGM channel」は、その名の通り、様々なシチュエーションで使えるBGMを網羅的に提供している日本国内で非常に人気の高いチャンネルです。作業用、勉強用、カフェミュージックなど多岐にわたるジャンルの中に、「睡眠用」や「リラックス用」のピアノ音楽も極めて充実しています。

おすすめポイント:

- 長時間再生の動画が豊富: 「3時間」「8時間」といった長尺の動画が多いため、一度再生すれば朝まで音楽が途切れる心配がありません。オフタイマーを使わない派の人にも安心です。

- クオリティの高いオリジナル楽曲: クラシックのアレンジだけでなく、このチャンネルのために作られたオリジナルのヒーリングピアノ曲が多数投稿されています。どれも睡眠に最適化された、穏やかで質の高い楽曲ばかりです。

- 美しい映像: 多くの動画には、夜空や自然の風景、アニメーションといった美しい映像が添えられており、音楽を聴き始める前のリラックスタイムに視覚的にも癒やしを提供してくれます。

参照:YouTube「BGM channel」

RELAX WORLD

特徴:

「RELAX WORLD」は、ヒーリングミュージックや瞑想音楽を専門に制作・配信しているレーベルの公式チャンネルです。睡眠、ヨガ、マインドフルネス、ストレス軽減など、心身の健康を目的とした音楽に特化しているのが最大の強みです。

おすすめポイント:

- 専門家による監修: 楽曲の中には、医療やセラピーの専門家が監修しているものもあり、科学的なアプローチに基づいた信頼性の高いヒーリング音楽を聴くことができます。

- 目的別の豊富なプレイリスト: 「深い眠りへ導くピアノ」「自律神経を整える音楽」「ストレス解消」など、目的別に細かくプレイリストが整理されているため、その日の心身の状態に合わせて最適な音楽を簡単に見つけられます。

- ソルフェジオ周波数などの専門的な音源も: ピアノ音楽だけでなく、前述したソルフェジオ周波数や自然音など、より専門的なヒーリングサウンドも多数公開されています。

参照:YouTube「RELAX WORLD」

Nemuri BGM Studio

特徴:

「Nemuri BGM Studio」は、チャンネル名が示す通り、「眠り」に徹底的に特化したコンテンツを提供している専門チャンネルです。チャンネル全体が、いかにして視聴者を快適な眠りへと導くかという一点にフォーカスして設計されています。

おすすめポイント:

- 脳波へのアプローチ: 「α波を誘発する」「デルタ波で深い眠りへ」といったように、脳波に働きかけることを明確に謳った楽曲が多いのが特徴です。より科学的なアプローチで睡眠の質を改善したいと考えている方には特におすすめです。

- 広告の配慮: 睡眠を妨げないよう、動画の途中に広告(ミッドロール広告)を入れないように配慮されている動画が多く、ストレスなく視聴を続けられます。

- 多様なピアノサウンド: 同じピアノでも、優しいタッチのピアノ、少し物悲しいピアノ、オルゴール風のピアノなど、様々な音色や雰囲気のBGMが用意されており、その日の気分に合わせて選ぶ楽しみがあります。

参照:YouTube「Nemuri BGM Studio」

これらのチャンネルを活用し、様々なピアノ音楽やヒーリングサウンドを試しながら、あなたにとって最高の安眠パートナーを見つけてください。質の高い睡眠は、健やかで充実した毎日を送るための基盤です。今夜から、心安らぐ音色と共に、穏やかな夜をお過ごしください。