「夜、なかなか寝付けない」「眠りが浅く、途中で何度も目が覚めてしまう」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。ストレス社会といわれる現代において、心身をリラックスさせ、質の高い睡眠を確保することは、日中のパフォーマンスを維持し、健康的な生活を送る上で非常に重要です。

そんな睡眠の質を向上させるための一つの有効な手段として、近年「睡眠音楽」が注目されています。特に、懐かしく優しい音色を持つ「オルゴール音楽」は、科学的な観点からもリラックス効果が高いことが知られており、YouTubeをはじめとする動画プラットフォームでは、睡眠導入用にアレンジされた数多くのオルゴール曲が人気を博しています。

この記事では、なぜオルゴール音楽が睡眠に良い影響を与えるのか、その科学的な理由から、YouTubeで聴ける人気のオルゴール音楽のジャンル、自分に合った曲の選び方、そして睡眠効果を最大限に引き出すための聴き方のコツまで、網羅的に解説します。さらに、音楽を聴きながら眠る際の注意点や、オルゴール以外の睡眠におすすめのサウンド、広告なしで快適に楽しめる音楽サービスについても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、あなたにぴったりの睡眠オルゴール音楽と出会い、毎日の眠りをより深く、快適なものへと変えるための知識とヒントがきっと見つかるはずです。今夜から始められる、音による快眠習慣を、ぜひ生活に取り入れてみてください。

目次

オルゴール音楽が睡眠の質を高める理由

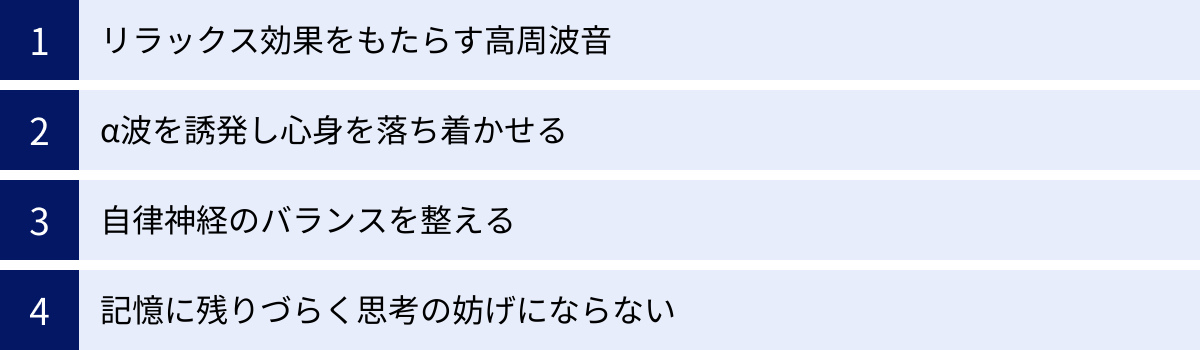

なぜ、多くの人がオルゴールの音色に癒され、安らかな眠りへと誘われるのでしょうか。その背景には、単なる「懐かしさ」や「優しさ」といった感情的な側面だけでなく、人間の脳や身体に直接働きかける科学的な根拠が存在します。ここでは、オルゴール音楽が睡眠の質を高める4つの主要な理由について、詳しく掘り下げていきます。

リラックス効果をもたらす高周波音

オルゴールの音色が持つ最大の特徴の一つが、人間の耳では直接聞き取ることが難しい「高周波音」を豊富に含んでいる点です。一般的に、人間の可聴域(耳で聞こえる音の範囲)は20Hzから20,000Hz(20kHz)程度とされています。オルゴールの金属製の櫛歯(くしば)がピンのついたシリンダーによって弾かれる際に発する音には、この可聴域を超える非常に高い周波数の音が複雑に含まれています。

この可聴域外の高周波音は、脳機能の研究において「ハイパーソニック・エフェクト」と呼ばれる効果を持つことが示唆されています。これは、高周波音を含む音を聴くと、耳からではなく皮膚などを通じて脳の奥深くにある基幹脳(脳幹や視床下部など)が活性化し、心身の深いリラックス状態や幸福感、感動などをつかさどる報酬系の神経活動が高まるというものです。この効果は、森林のざわめき、川のせせらぎ、鳥のさえずりといった自然界の音にも共通してみられ、私たちが自然の中に身を置くとリラックスできる理由の一つと考えられています。

都会の騒音や電子音に囲まれた日常では、こうした豊かな高周波音に触れる機会はほとんどありません。オルゴールの音色は、意図的にこのハイパーソニック・エフェクトを体験させてくれる貴重なツールであり、脳の根源的な部分からリラックスを促し、ストレスを軽減することで、スムーズな入眠をサポートしてくれるのです。

よくある質問として、「聞こえない音に本当に効果があるのですか?」というものがあります。ハイパーソニック・エフェクトの研究では、被験者に高周波音を含む音と、フィルターで高周波音をカットした音を聴かせ、脳波や免疫系の活動を比較する実験が行われました。その結果、高周波音を含む音を聴いた場合にのみ、α波の増大やストレスホルモンの減少といったポジティブな変化が見られたと報告されています。つまり、意識的に「聴こえる」必要はなく、その音環境に身を置くだけで、身体は良い影響を受けていると考えられるのです。

α波を誘発し心身を落ち着かせる

私たちの脳は、その活動状態に応じて様々な脳波を出しています。例えば、仕事や勉強に集中している時や、緊張・興奮している時には「β(ベータ)波」が優位になります。一方で、心身ともにリラックスしている状態や、何かに集中しつつも落ち着いている状態では「α(アルファ)波」が多く現れます。このα波が出ている状態は、脳がストレスから解放され、心身のコンディションが整っているサインといえます。

オルゴール音楽の持つ、規則的でいて単調すぎない、心地よいメロディと音の揺らぎは、このα波を効果的に誘発することが知られています。特に、オルゴールの音の「1/f(エフぶんのいち)ゆらぎ」と呼ばれる特性が重要です。1/fゆらぎとは、規則性と不規則性が絶妙なバランスで調和したパターンのことで、心臓の鼓動、ろうそくの炎の揺れ、小川のせせらぎなど、自然界の心地よいリズムに多く見られます。

日中の活動でβ波が優位になっていた脳は、夜になってもなかなか静まらず、考え事が頭を巡って眠れないことがあります。そんな時にオルゴール音楽を聴くと、その1/fゆらぎを持つ優しい音色が、脳を興奮状態(β波)から鎮静・リラックス状態(α波)へと自然に導いてくれます。そして、眠りが深まるにつれて、脳波はさらに浅い眠りの「θ(シータ)波」、深い眠りの「δ(デルタ)波」へと移行していきます。オルゴール音楽は、この覚醒から睡眠へのスムーズな脳波の移行を助ける、優れたペースメーカーの役割を果たしてくれるのです。

自律神経のバランスを整える

私たちの身体の様々な機能を自動的にコントロールしているのが「自律神経」です。自律神経には、活動・興奮モードの「交感神経」と、休息・リラックスモードの「副交感神経」の2種類があります。日中は交感神経が優位になって活動的に過ごし、夜は副交感神経が優位になって心身を休ませる、というリズムが健康の基本です。

しかし、現代社会では過度なストレス、不規則な生活、夜間のスマートフォン利用などにより、夜になっても交感神経が高いままで、副交感神経への切り替えがうまくいかない人が増えています。この状態が続くと、心拍数や血圧が高いままになり、筋肉は緊張し、呼吸も浅くなるため、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

オルゴール音楽を聴くことは、この自律神経のスイッチを、交感神経優位から副交感神経優位へと切り替える強力なトリガーとなります。 心地よい音色が耳から入ると、脳のリラックス中枢が刺激され、副交感神経の働きが活発になります。その結果、以下のような身体的な変化が起こります。

- 心拍数の低下: ドキドキとした高揚感が収まり、心臓が穏やかに拍動するようになります。

- 血圧の降下: 血管が拡張し、血圧が安定します。

- 呼吸の深化: 浅く速い呼吸から、深くゆったりとした腹式呼吸に自然と移行します。

- 筋肉の弛緩: 全身の緊張がほぐれ、身体がベッドに沈み込むような感覚になります。

このように、オルゴール音楽は心だけでなく身体にも直接作用し、睡眠に最適なコンディションへと整えてくれるのです。

記憶に残りづらく思考の妨げにならない

睡眠を妨げる大きな要因の一つに、「脳の過剰な活動」があります。特に、歌詞のある楽曲や、メロディラインが複雑でドラマチックな音楽は、睡眠導入には不向きな場合があります。なぜなら、私たちの脳は無意識のうちに歌詞の意味を理解しようとしたり、次のメロディ展開を予測しようとしたりして、かえって活性化してしまうからです。

その点、オルゴールの音色は非常にシンプルで、意味性を持たない「音の粒子」の連続と捉えることができます。歌詞がないのはもちろんのこと、その音色自体が特定の感情や物語を強く主張しすぎないため、聴いていても記憶に残りづらく、思考の連鎖を断ち切りやすいという大きなメリットがあります。

これは、意識を向けて「聴き入る」音楽ではなく、心地よい「環境音(サウンドスケープ)」として機能することを意味します。部屋の空気を満たすBGMとして流しておくことで、音楽に意識を奪われることなく、他の思考や雑念も自然とフェードアウトしていき、気づいた時には眠りに落ちている、という理想的な状態を作り出しやすくなります。

まとめると、オルゴール音楽は「高周波音による脳の根源的なリラックス効果」「α波の誘発による心の鎮静化」「自律神経の調整による身体の準備」「思考を妨げないシンプルな音響特性」という4つの強力な要素を兼ね備えています。これらの相乗効果によって、私たちの心と身体をスムーズかつ自然に、質の高い眠りへと導いてくれるのです。

【YouTubeで聴ける】眠りを誘う人気の睡眠オルゴール音楽10選

YouTubeには、世界中のクリエイターが作成した膨大な数の睡眠用オルゴール音楽が存在します。その中から、特に人気が高く、多くの人々に安眠をもたらしている音楽の「ジャンル」を10種類厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解し、その日の気分や好みに合わせて選んでみましょう。

① ジブリ作品のオルゴールメドレー

世代を超えて愛されるスタジオジブリの作品群。その美しいメロディは、オルゴールの音色と非常に高い親和性を持ちます。『となりのトトロ』の「さんぽ」や『千と千尋の神隠し』の「いのちの名前」、『天空の城ラピュタ』の「君をのせて」など、聴くだけで映画の感動的なシーンや美しい風景が心に浮かぶ人も多いでしょう。

ジブリ作品のオルゴールが睡眠に適している理由は、そのメロディがもたらす圧倒的な「安心感」と「ノスタルジア」にあります。 多くの人が子供の頃から親しんできたメロディは、心の深い部分に刻まれており、それを聴くことで無意識のうちに穏やかでポジティブな感情が呼び覚まされます。不安や心配事で心がざわついている夜に聴けば、まるで温かい毛布に包まれるような感覚で、心を落ち着かせることができます。YouTubeでは、人気のジブリ作品の曲を数時間にわたって繋げたメドレー動画が多数公開されており、一晩中ジブリの世界観に浸りながら眠りにつきたい方におすすめです。

② ディズニー作品のオルゴールメドレー

「夢と魔法の国」を象徴するディズニー作品の音楽もまた、睡眠用オルゴールとして絶大な人気を誇ります。『リトル・マーメイド』の「パート・オブ・ユア・ワールド」や『アラジン』の「ホール・ニュー・ワールド」、『美女と野獣』のテーマなど、ロマンチックで壮大なメロディが特徴です。

ディズニーのオルゴールは、聴く人を幸福感で満たし、ポジティブな気持ちで眠りにつかせてくれる効果が期待できます。 一日の終わりに嫌なことがあったり、気分が落ち込んでいたりする時でも、これらの音楽は「明日はきっと良い日になる」という前向きな気持ちを育んでくれます。キラキラとしたオルゴールの音色は、ディズニーの魔法の世界観と見事にマッチし、夢の中まで素敵な物語が続くような感覚を味わえるでしょう。特に、プリンセスシリーズの楽曲を集めたメドレーは、優雅で穏やかな気分で眠りたい女性に人気です。

③ J-POPの人気曲オルゴール

普段から聴き慣れているJ-POPのヒット曲も、オルゴールアレンジになることで、まったく新しい癒やしの音楽へと生まれ変わります。最新のヒットチャートを賑わす曲から、誰もが知る往年の名曲まで、幅広い年代の楽曲がオルゴールカバーされています。

好きなアーティストや思い出の曲をオルゴールの音色で聴くことは、パーソナルな安心感に繋がります。 ただし、J-POPを選ぶ際には一つ注意点があります。それは、元の歌詞や歌声のイメージが強すぎると、かえって脳が活性化してしまう可能性があることです。そのため、できるだけ原曲のイメージから離れた、シンプルでゆったりとしたテンポのアレンジが施されているものを選ぶのがポイントです。お気に入りの曲が優しいオルゴールの音色で奏でられるのを聴きながら、心地よい眠りへと誘われるのは、音楽ファンにとって至福の体験といえるでしょう。

④ 心が落ち着くクラシックの名曲オルゴール

クラシック音楽には、もともとリラクゼーション効果が高いとされる楽曲が数多く存在します。ショパンの「ノクターン(夜想曲)」、ドビュッシーの「月の光」、バッハの「G線上のアリア」、パッヘルベルの「カノン」などはその代表例です。これらの歴史的な名曲をオルゴールで聴くと、原曲の持つ気品や荘厳さはそのままに、より繊細で優しい響きとなって心に染み渡ります。

クラシック音楽のオルゴールは、構造的に計算された美しい和音と安定したリズムが、精神的な落ち着きと知的満足感をもたらしてくれます。 日中の喧騒から離れ、静かで知的な空間に心を移したい夜に最適です。特にピアノ曲や弦楽曲を原曲とするものはオルゴールとの相性が良く、音の粒一つひとつが際立ち、まるで星空を眺めているかのような静謐(せいひつ)な気分にさせてくれます。

⑤ 懐かしいアニメソングのオルゴール

子供の頃に夢中になったテレビアニメの主題歌。そのメロディを聴くと、当時のワクワクした気持ちや純粋な心が蘇ってくるという経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。懐かしいアニメソングのオルゴールメドレーは、そうしたポジティブな記憶を呼び覚ますための鍵となります。

ジブリ作品と同様に、「ノスタルジア」がもたらす安心感が大きな特徴です。 楽しかった子供時代を思い出すことで、現在の悩みやストレスから一時的に心を解放し、無防備で安らかな状態へと導いてくれます。ヒーローもの、魔法少女もの、ロボットアニメなど、様々なジャンルのアニソンがオルゴール化されており、自分の原体験と結びつく曲を探すのも楽しみの一つです。大人になった今だからこそ、童心に帰って眠る夜があっても良いのかもしれません。

⑥ 赤ちゃんも安心して眠れる童謡オルゴール

「きらきら星」や「ゆりかごのうた」、「大きな古時計」といった童謡は、もともと子供を寝かしつけるために作られた子守唄(ララバイ)としての性質を持っています。そのメロディは極めてシンプルで、リズムも単調なものが多く、脳に余計な負荷をかけません。

童謡オルゴールの最大のメリットは、その「絶対的な優しさ」と「安全性」です。 赤ちゃんや小さな子供を寝かしつけるために使われることが多いですが、その効果は大人にとっても絶大です。複雑なことを考えず、ただただ音に身を委ねたい、究極にリラックスしたいという夜には、童謡のオルゴールが最適です。その素朴で純粋な音色は、心の奥底にある最も原始的な安心感を揺り起こしてくれます。

⑦ 雨音や焚き火などの自然音と組み合わせたオルゴール

オルゴールの癒やし効果をさらに高めるために、自然音と組み合わせた音源も人気です。シトシトと降る優しい雨音、パチパチと爆(は)ぜる焚き火の音、穏やかな波の音、サラサラと流れる小川のせせらぎ。これらの自然音には、前述した「1/fゆらぎ」が豊富に含まれています。

オルゴールのメロディと自然音が融合することで、リラックス効果の相乗効果が期待できます。 たとえば、雨音とオルゴールの組み合わせは、まるで静かな森のコテージの窓辺で音楽を聴いているような、没入感の高い体験を生み出します。自然音が背景にあることで、オルゴールのメロディがより立体的に感じられ、周囲の生活音をマスキングしてくれる効果も高まります。自然の中にいるような感覚で、より深く、穏やかな眠りを求める人におすすめのジャンルです。

⑧ 8時間以上再生できる長時間作業用・睡眠用BGM

夜中にふと目が覚めた時、それまで流れていた音楽が止まっていると、急な静寂に驚いて完全に覚醒してしまった、という経験はありませんか。そうした事態を防ぐために、8時間以上にわたって再生が続くように編集された長時間のオルゴール動画も非常に便利です。

これらの動画は、一度再生すれば朝まで音楽が途切れることがないため、中途覚醒しやすい人でも安心感を持って眠り続けることができます。また、睡眠時だけでなく、日中の勉強やデスクワーク、読書などの集中したい時間のBGMとしても活用できるのがメリットです。同じメドレーが繰り返し再生されるものが多く、脳がパターンを記憶して慣れることで、より意識から外れやすくなり、作業や睡眠の妨げになりにくいという効果もあります。

⑨ 専門家が注目する特定の周波数を含む音楽

最近では、特定の周波数が心身に良い影響を与えるとして注目されています。中でも有名なのが「ソルフェジオ周波数」と呼ばれる古代の音階で、特に528Hzは「奇跡の周波数」とも呼ばれ、ストレスからの回復やリラックス効果が高いとされています。

こうした特定の周波数を持つ音(シンセサイザー音など)をベースに、オルゴールのメロディを重ね合わせた音源も登場しています。科学的な効果についてはまだ研究途上の部分もありますが、「特定の周波数を聴いている」という意識がプラセボ効果(思い込みによる効果)を生み、リラックスを深める助けになる可能性は十分に考えられます。スピリチュアルな癒やしや、音の持つ不思議な力に興味がある方は、試してみる価値があるでしょう。

⑩ 睡眠専門家が監修したオルゴール

より科学的なアプローチで安眠を追求したい方向けに、睡眠専門医や音楽療法士といったプロフェッショナルが監修したオルゴール音楽も存在します。これらの音源は、単に心地よいだけでなく、睡眠科学の知見に基づいて、心拍数を穏やかにするテンポ、脳を鎮静化させる音域、α波を誘発しやすいメロディ進行などが緻密に設計されています。

例えば、最初は少しアップテンポな曲から始まり、徐々にテンポが遅く、音数も少なくなっていくように構成されているなど、聴く人を自然に深い眠りへと導くための工夫が凝らされています。確かな理論的裏付けのある音楽で、質の高い睡眠を追求したいという人にとって、最も信頼できる選択肢の一つといえるでしょう。

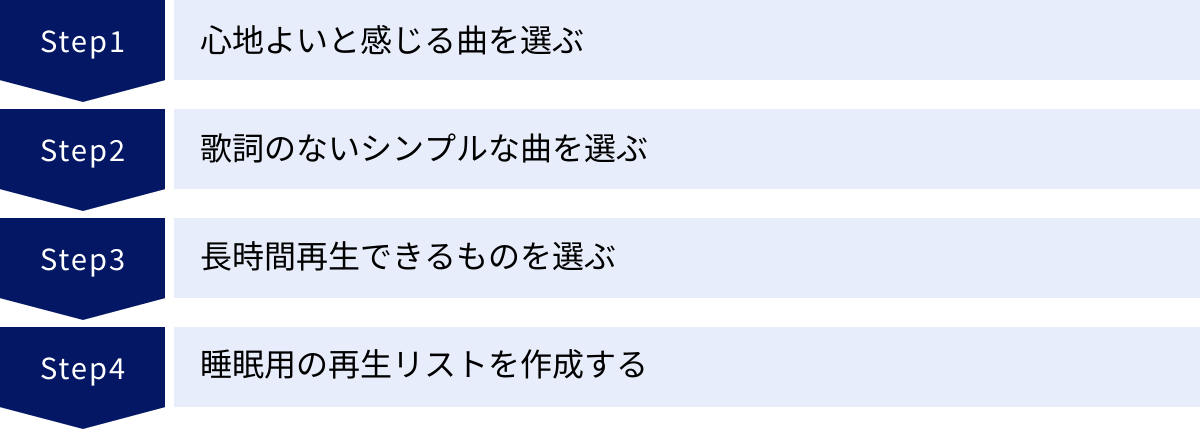

自分に合った睡眠オルゴール音楽の選び方

数ある睡眠オルゴール音楽の中から、自分にとって本当に効果のある「運命の一曲」を見つけ出すには、いくつかのポイントがあります。ここでは、あなたに最適な睡眠音楽を選ぶための具体的な方法を4つのステップでご紹介します。

心地よいと感じる曲を選ぶ

あらゆるテクニックや理論を超えて、最も重要で、かつ基本的な選び方の基準は「あなた自身が、その曲を聴いて”心地よい”と感じるかどうか」です。睡眠やリラクゼーションの効果は、主観的な快適さに大きく左右されます。いくら「睡眠に良い」と評判の曲でも、あなたが好きになれなかったり、どこか不快に感じたりする部分があれば、それは逆効果になりかねません。

まずは先入観を捨てて、YouTubeで「睡眠 オルゴール」などと検索し、気になったサムネイルの動画をいくつか試聴してみましょう。最初の数十秒を聴いただけで、「あ、これは好きだな」「なんだか落ち着くな」と直感的に思える曲こそが、あなたにとっての正解である可能性が高いです。

特に、メロディの好みは人それぞれです。ジブリやディズニーのような親しみやすい曲が好きな人もいれば、クラシックのような荘厳な曲が好きな人もいます。また、オルゴールの音色そのものにも、キラキラとした高音域が特徴のもの、しっとりとした中音域が心地よいものなど、様々なバリエーションがあります。色々な種類を聴き比べて、自分の感性に最もフィットする一曲(あるいはプレイリスト)を見つける旅を楽しみましょう。最終的な判断基準は、専門家の意見や人気ランキングではなく、あなた自身の「心」にあることを忘れないでください。

歌詞のないシンプルな曲を選ぶ

前述の通り、睡眠導入時に聴く音楽は、脳をできるだけ活動させないことが重要です。そのため、歌詞のないインストゥルメンタル曲であることが絶対条件といえます。歌詞があると、脳の言語中枢が働き、無意識にその意味を追いかけてしまいます。たとえ外国語の歌詞であっても、脳はそれを音のパターンとして認識し、解釈しようと試みるため、完全なリラックス状態にはなりにくいのです。

オルゴール音楽は基本的にこの条件を満たしていますが、同じオルゴールでも、アレンジによってシンプルさは大きく異なります。選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- メロディラインが複雑すぎないか: あまりに展開が激しかったり、転調が多かったりする曲は、脳への刺激が強くなる可能性があります。ゆったりとしていて、ある程度予測可能な、単調なメロディの方が睡眠には適しています。

- 伴奏や楽器編成がシンプルか: オルゴールの主旋律に加えて、ピアノやストリングス、シンセサイザーなど、多くの楽器が重なっている音源もあります。これはこれで美しいのですが、睡眠用としては情報量が多すぎる場合があります。できれば、オルゴールの単音、あるいはオルゴールと静かな自然音だけ、といった極力シンプルな構成のものを選ぶことをおすすめします。

情報量が少ない音楽ほど、意識に上りにくく、「環境音」として機能しやすくなります。これにより、音楽に気を取られることなく、スムーズに眠りへと移行できるのです。

長時間再生できるものを選ぶ

せっかく心地よい音楽で眠りについたのに、30分や1時間で音楽が途切れてしまい、その後の静寂で目が覚めてしまった、という経験は避けたいものです。特に、眠りが浅い方や、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」に悩んでいる方にとって、音楽が継続していることは大きな安心材料になります。

そのため、少なくとも2〜3時間以上、できれば8時間程度の長時間再生が可能な動画を選ぶことが非常に重要です。YouTubeには、睡眠用に特化して作られた長時間再生の動画が数多くアップロードされています。これらの動画は、複数の曲を繋いだメドレーであったり、一つのメドレーを何度もループ再生するように編集されていたりします。

長時間動画を選ぶメリットは、入眠時だけでなく、睡眠サイクル全体をサポートしてくれる点にあります。私たちは一晩のうちに、浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)を約90分のサイクルで繰り返しています。浅い眠りのタイミングでは、些細な物音でも目が覚めやすい状態です。そんな時に、心地よい音楽が一定の音量で流れ続けていれば、突発的な物音をマスキング(覆い隠)してくれ、覚醒を防ぐ助けになります。一晩中、安定した音環境を維持するために、長時間再生は必須の機能と考えましょう。

睡眠用の再生リストを作成する

毎晩、「今日はどの曲にしようか」と探す時間は、意外と手間がかかるものです。また、スマートフォンを操作する時間が増えれば、それだけブルーライトを浴びる時間も長くなり、睡眠の質を低下させる原因にもなりかねません。

そこで強くおすすめしたいのが、「自分だけの睡眠用再生リスト」を事前に作成しておくことです。YouTubeの「再生リストに追加」機能を活用し、試聴して気に入った動画をいくつかストックしておきましょう。再生リストを作っておけば、就寝時にはそのリストを再生するだけで、選曲に迷う必要がなくなります。

再生リストを作成する際には、以下のような工夫をすると、さらに効果的です。

- 曲順を工夫する: 5〜10曲程度の動画をリストに入れる場合、リストの最初の方には少しだけ明るく、気持ちを切り替えるような曲を置き、後になるにつれて、よりテンポが遅く、静かで、単調な曲を配置します。これにより、段階的に心身を深いリラックス状態へと導くことができます。

- 気分に合わせた複数のリストを用意する: 「穏やかな気分の夜用」「少し落ち込んだ夜用」「とにかく疲れた夜用」など、その日のコンディションに合わせて選べるように、テーマ別にいくつかの再生リストを作っておくのも良い方法です。

このように、事前に再生リストを準備しておくことは、毎晩の入眠をスムーズにするだけでなく、後述する「入眠儀式」を確立するための重要なステップとなります。「この再生リストを流したら眠る」という習慣を作ることで、脳が条件反射的に睡眠モードに切り替わりやすくなるのです。

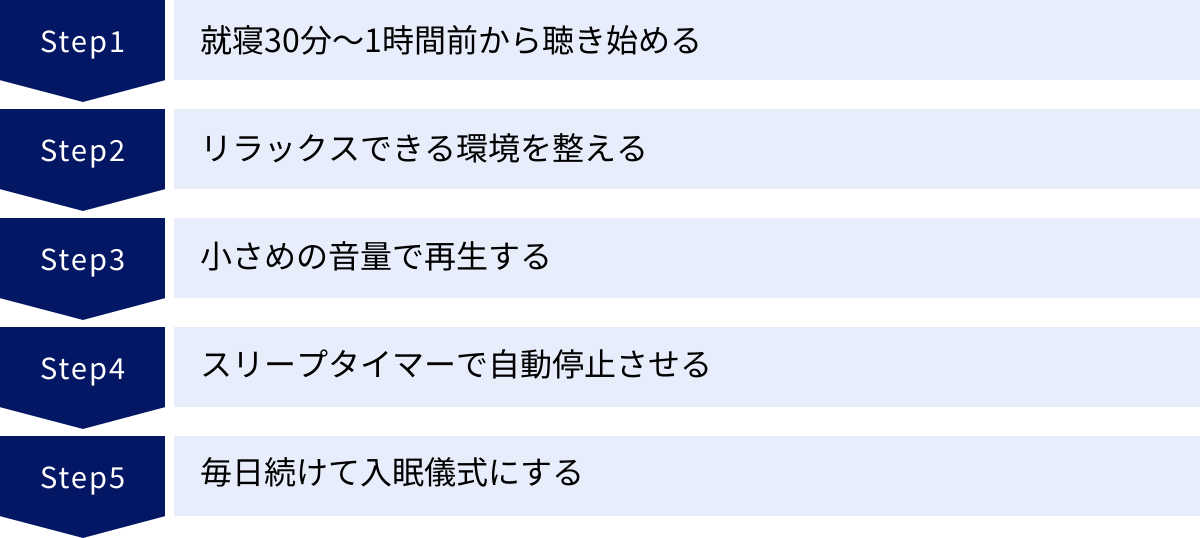

睡眠効果を最大化する音楽の聴き方とコツ

自分に合ったオルゴール音楽を見つけたら、次はその効果を最大限に引き出すための「聴き方」が重要になります。ただ単に音楽を流すだけでなく、環境やタイミング、習慣を意識することで、睡眠の質は格段に向上します。ここでは、今日から実践できる5つの具体的なコツをご紹介します。

就寝の30分~1時間前から聴き始める

眠りにつく直前にベッドの中で初めて音楽を聴き始める、という方も多いかもしれませんが、より効果を高めるためには、就寝予定時刻の30分から1時間ほど前から音楽を流し始めるのがおすすめです。

私たちの心と身体は、活動モードから睡眠モードへと切り替わるのに、ある程度の時間を必要とします。慌ただしく過ごした一日の後、いきなり「さあ寝るぞ」と思っても、交感神経が高ぶったままでは、なかなか寝付けません。

そこで、就寝前のリラックスタイムのBGMとして、オルゴール音楽を活用しましょう。例えば、以下のような時間の使い方です。

- お風呂上がりにスキンケアやストレッチをしながら聴く。

- ハーブティーを飲みながら、穏やかな気持ちで日記をつけたり、読書をしたりする時間のお供にする。

- 部屋の明かりを落とし、ただソファに座ってぼーっとしながら音楽に耳を傾ける。

このように、ベッドに入る前の段階から、オルゴールの音色で満たされた空間に身を置くことで、脳と身体は徐々に副交感神経が優位なリラックス状態へとシフトしていきます。そして、いざベッドに入った時には、すでに心身ともに眠る準備が整っているため、驚くほどスムーズに入眠できるのです。この「助走」の時間が、質の高い睡眠へのスムーズな移行を促す鍵となります。

リラックスできる環境を整える

音楽の効果を最大限に引き出すためには、聴覚だけでなく、視覚や触覚、嗅覚といった五感全体でリラックスできる環境を整えることが不可欠です。音楽と環境の相乗効果で、より深い癒やしを得ることができます。

部屋の照明を暗くする

睡眠ホルモンと呼ばれる「メラトニン」は、光、特にスマートフォンや蛍光灯が発するブルーライトを浴びると分泌が抑制されてしまいます。 逆に、暗い環境ではメラトニンの分泌が促進され、自然な眠気が訪れます。

就寝1〜2時間前からは、部屋のメインの照明(シーリングライトなど)は消し、暖色系の間接照明やフットライト、キャンドルライト(火の取り扱いには十分注意してください)など、穏やかな光だけにするのが理想です。音楽を聴きながら、徐々に光の量を減らしていくことで、身体は自然に「夜が来た、休む時間だ」と認識します。

快適な室温・湿度に調整する

寝室の温度や湿度も、睡眠の質を大きく左右します。暑すぎたり寒すぎたり、あるいは空気が乾燥しすぎたりしていると、不快感で寝付けなかったり、夜中に目が覚めてしまったりします。

一般的に、睡眠に最適な室温は夏場で25~26℃、冬場で22~23℃、湿度は年間を通して50~60%が目安とされています。エアコンや加湿器、除湿機などを活用し、自分が最も「快適だ」と感じる状態に寝室を保ちましょう。肌触りの良い寝具を選ぶことも、触覚からのリラックスに繋がります。

アロマを焚く

嗅覚は、感情や記憶と直結しているため、リラックス効果の高い香りを取り入れるのも非常に有効です。アロマディフューザーやアロマストーンを使って、寝室に好きな香りを広げましょう。

睡眠におすすめの代表的な香りには、以下のようなものがあります。

- ラベンダー: 鎮静作用が高く、不安や緊張を和らげる代表的な香り。

- カモミール: 心を落ち着かせ、安眠へと導く優しい香り。

- ベルガモット: ストレスを軽減し、気分をリフレッシュさせてくれる柑橘系の香り。

- サンダルウッド(白檀): 深いリラックス状態をもたらし、瞑想にも使われる木の香り。

心地よいオルゴールの音色と、癒やしのアロマの香りが組み合わさることで、まるで高級スパにいるかのような、極上のリラックス空間を演出できます。

小さめの音量で再生する

睡眠時に音楽を聴く際、意外と見落としがちなのが「音量」です。良かれと思って大きめの音で流してしまうと、聴覚が刺激されすぎてしまい、かえって脳が覚醒してしまう可能性があります。

理想的な音量は、「意識すれば聴こえるけれど、意識しなければ気にならない」くらいの、ささやくようなボリュームです。具体的には、普段会話する声よりもずっと小さいレベルが良いでしょう。目的は音楽に聴き入ることではなく、あくまで心地よい「背景音」として空間を満たすことです。

この小さな音量は、周囲の気になる生活音(家族の立てる物音、外を走る車の音など)を覆い隠す「マスキング効果」も発揮します。完全に無音の状態よりも、小さな心地よい音が流れている方が、突発的な騒音に邪魔されにくくなるのです。最適な音量は人によって異なるため、いくつか試してみて、自分が最もリラックスできるボリュームを見つけてください。

スリープタイマーを設定して自動で停止させる

一晩中音楽を流し続けることに安心感を覚える人もいますが、一方で、睡眠の専門家の間では「深い眠りに入った後は、無音の状態が最も自然で、脳の休息を妨げない」という意見もあります。どちらが良いかは個人の好みや体質によりますが、タイマーで自動的に音楽を停止させるという選択肢も非常に有効です。

多くのスマートフォンには、標準でタイマー機能が搭載されており、「タイマー終了時に再生を停止」といった設定が可能です。また、YouTube Musicなどの音楽アプリ自体にスリープタイマー機能がついている場合もあります。

設定時間の目安としては、自分が普段寝付くまでの時間プラスαで、60分~120分後に設定するのが一般的です。これにより、入眠までの最も重要な時間帯は音楽のサポートを受け、その後は静かな環境で朝までぐっすりと眠ることができます。また、タイマーを設定することで、スマートフォンのバッテリー消費を抑えたり、夜通しの再生による機器への負荷を軽減したりするメリットもあります。

毎日続けることで入眠儀式(スリープセレモニー)にする

これまで紹介してきたコツを、単発で行うのではなく、「毎日同じ時間、同じ手順で繰り返す」ことが、睡眠の質を安定させる上で最も重要です。これを「入眠儀式(スリープセレモニー)」と呼びます。

例えば、

- 就寝1時間前になったら、部屋の照明を暗くする。

- アロマを焚き始める。

- 決まった睡眠用の再生リストを、小さな音量で流し始める。

- 軽いストレッチをする。

- ベッドに入り、スリープタイマーをセットする。

といった一連の流れを習慣化するのです。これを毎日繰り返すことで、犬がベルの音でよだれを出す「パブロフの犬(条件反射)」のように、私たちの脳は「この音楽が流れて、この香りがしてきたら、眠る時間だ」と学習します。

この入眠儀式が確立されると、日中にどんなにストレスのかかることがあっても、夜にこの儀式を始めるだけで、心と身体のスイッチが自動的に「おやすみモード」に切り替わるようになります。オルゴール音楽を、単なるBGMから「眠りのスイッチ」へと昇華させること。これが、音楽による睡眠改善の最終目標といえるでしょう。

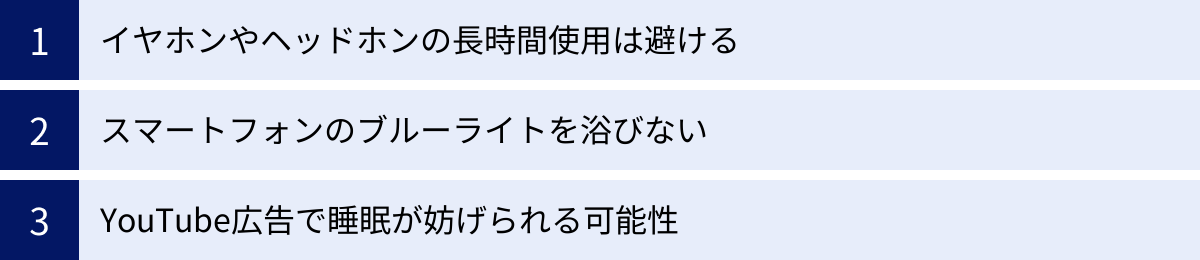

睡眠時に音楽を聴く際の注意点

心地よい眠りをもたらしてくれるオルゴール音楽ですが、その聴き方によっては、かえって睡眠の質を下げてしまったり、健康上のリスクを生じさせたりする可能性もあります。メリットを最大限に享受し、デメリットを避けるために、ここで紹介する3つの注意点を必ず守るようにしましょう。

イヤホンやヘッドホンの長時間使用は避ける

睡眠中に音楽を聴く際、家族など同室の人に配慮して、イヤホンやヘッドホンを使っている方もいるかもしれません。しかし、睡眠中のイヤホンやヘッドホンの長時間使用は、耳の健康を考えると推奨できません。

主なリスクは以下の通りです。

- 外耳炎のリスク: 耳の穴を長時間塞ぐことで、内部が蒸れて細菌が繁殖しやすくなり、炎症やかゆみを引き起こす「外耳炎」になる可能性があります。特に、カナル型(耳栓型)イヤホンは注意が必要です。

- 圧迫による痛み: 寝返りをうった際に、イヤホンやヘッドホンが耳を圧迫し、痛みで目が覚めてしまうことがあります。また、長時間の圧迫は血行不良の原因にもなります。

- 難聴のリスク: 小さな音量でも、長時間にわたって耳元で音を鳴らし続けることは、聴覚細胞に負担をかけ、将来的な難聴のリスクを高める可能性があります。これを「ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)」と呼びます。

- コードによる危険: 有線のイヤホンやヘッドホンの場合、寝ている間にコードが首に絡まってしまう危険性もゼロではありません。

これらのリスクを避けるためにも、睡眠時の音楽再生は、できるだけスピーカーを使用することを強くおすすめします。枕元に置ける小型のBluetoothスピーカーであれば、場所も取らず、ピンポイントで自分だけに聴こえる程度の小さな音量で再生することが可能です。もし、どうしてもイヤホンを使用しなければならない場合は、できるだけ短時間(例:入眠までの30分〜1時間)に留め、スリープタイマーを必ず設定するようにしましょう。

スマートフォンのブルーライトを浴びないようにする

YouTubeなどの動画サービスを利用する場合、再生デバイスとしてスマートフォンを使うことがほとんどでしょう。ここで注意しなければならないのが、スマートフォンの画面が発する「ブルーライト」です。

ブルーライトは、太陽光にも含まれるエネルギーの強い光で、私たちの脳を覚醒させ、体内時計を調整する役割を持っています。日中に浴びるのは問題ありませんが、夜間に浴びると、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌が強力に抑制されてしまいます。その結果、脳が「まだ昼間だ」と勘違いし、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

せっかくリラックス効果のあるオルゴール音楽を聴いていても、同時にブルーライトを浴びていては、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなもので、効果が半減してしまいます。以下の対策を徹底しましょう。

- 再生を開始したら、すぐに画面を伏せて置く: 最も簡単で効果的な方法です。物理的に光を遮断します。

- ナイトモード(夜間モード)を活用する: 多くのスマートフォンには、指定した時間になると画面の色味を暖色系に変え、ブルーライトをカットしてくれる機能が搭載されています。必ずオンにしておきましょう。

- ブルーライトカットフィルムやアプリを利用する: より強力にブルーライトをカットしたい場合は、専用の保護フィルムを貼ったり、フィルターアプリを導入したりするのも有効です。

- 操作は最小限に: 事前に睡眠用の再生リストを作成しておき、就寝時の操作は「再生ボタンを押すだけ」の状態にしておくことが理想です。選曲のために画面を長時間見つめるのは避けましょう。

「寝る前はスマホを見ない」という原則は、たとえ睡眠音楽を聴くためであっても守るべき鉄則です。

YouTubeの広告で睡眠が妨げられる可能性

YouTubeを無料で利用する場合、避けられないのが動画の途中で挿入される「広告」です。リラックス効果の高いオルゴール音楽でうとうとし始めた瞬間に、突然、大音量で賑やかな広告が流れてきたらどうでしょうか。驚いて一気に目が覚めてしまい、不快な気持ちになるだけでなく、高ぶった交感神経を再び鎮めるのに時間がかかってしまいます。

この「広告による覚醒リスク」は、無料版YouTubeを睡眠用に使う際の最大のデメリットといえます。広告が流れるタイミングや音量は予測不可能であり、いつ睡眠を妨害されるか分かりません。

この問題への対策としては、以下のような方法が考えられます。

- 長時間動画を選ぶ: 1時間や2時間の動画よりも、8時間以上の長時間動画を選ぶことで、相対的に広告が流れる頻度を下げることができます(ただし、ゼロにはなりません)。

- 広告ブロック機能を使う(PCブラウザなど): PCでブラウザからYouTubeを視聴する場合、広告をブロックする拡張機能を導入する方法もあります。ただし、YouTubeの利用規約に抵触する可能性や、セキュリティ上のリスクも考慮する必要があります。

- 有料プランへの加入を検討する: 最も確実で快適な解決策は、後述する「YouTube Premium」などの有料サービスに加入することです。広告が一切表示されなくなるため、睡眠を妨げられる心配がなくなります。

せっかくの快眠習慣が広告一つで台無しになってしまうのは非常にもったいないことです。もし、YouTubeの広告に頻繁に悩まされるようであれば、それは有料サービスへの切り替えを検討する良い機会かもしれません。

オルゴール以外も!睡眠におすすめの音楽とサウンド

オルゴールの音色が万能というわけではなく、人によっては「オルゴールのキラキラした音が少し苦手」「もっと単調な音の方が集中できる」と感じる場合もあります。幸いなことに、睡眠の質を高める効果が期待できるサウンドは、オルゴール以外にもたくさん存在します。ここでは、代表的な4つの代替サウンドをご紹介します。自分に合った音を見つけるための選択肢として、ぜひ参考にしてください。

| サウンドの種類 | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|

| オルゴール | 優しい音色、高周波音、α波誘発、ノスタルジックな感覚 | 心地よいメロディで癒やされたい人、考え事を止めてリラックスしたい人 |

| 自然の音 | 1/fゆらぎ、マスキング効果、没入感 | 環境音や突発的な物音が気になる人、自然の中にいるような感覚で眠りたい人 |

| ヒーリングミュージック | 特定の周波数(ソルフェジオ等)、瞑想的、精神的な解放 | 深いリラックス状態を追求したい人、日中のストレスが特に強い人 |

| クラシック音楽 | 調和の取れたメロディ、安定したリズム、知的満足感 | 音楽鑑賞が趣味の人、上品で落ち着いた雰囲気で眠りたい人 |

| ホワイト/ピンクノイズ | 全周波数帯の均一な音、強力なマスキング効果、非音楽的 | 聴覚が過敏な人、メロディが逆に気になる人、赤ちゃんの寝かしつけにも |

自然の音(雨音・波の音・川のせせらぎ)

自然界の音は、私たちの脳をリラックスさせる「1/fゆらぎ」の宝庫です。シトシトと降り続く優しい雨音、ザザー…ザザー…と寄せては返す穏やかな波の音、サラサラと流れる清らかな川のせせらぎ。これらの音は、単調でありながらも完全な繰り返しではなく、予測不能なゆらぎを持っています。この絶妙なバランスが、脳を飽きさせずにα波の状態へと導いてくれます。

また、自然音は広い周波数帯域をカバーしているため、周囲の不快な雑音(マンションの上階の足音、遠くのサイレンなど)を効果的にかき消してくれる「マスキング効果」が高いのも特徴です。自然の中に抱かれているような安心感と没入感を得たい方、生活音が気になって眠れないという方には特におすすめです。

ヒーリングミュージック

ヒーリングミュージックとは、その名の通り「癒やし」を目的として制作された音楽の総称です。瞑想、ヨガ、マインドフルネス、スパのBGMなどにもよく使われます。

その特徴は、心拍数よりも少し遅い、ゆったりとしたBPM(テンポ)で構成されていることです。これにより、聴いているうちに自然と呼吸が深くなり、心拍数も落ち着いてきます。また、前述したソルフェジオ周波数(528Hzなど)や、脳波を特定の状態に導くとされるバイノーラルビートといった、特殊な音響技術が用いられているものもあります。メロディラインは非常にシンプルで、穏やかなシンセサイザーの音や、アンビエントなサウンドスケープで構成されていることが多く、精神的な解放感や深いリラックスを求める方に最適です。

クラシック音楽

クラシック音楽の中でも、特にバロック時代(バッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディなど)の楽曲は、規則正しいリズムと安定した和声進行が特徴で、心を落ち着かせる効果が高いとされています。また、ショパンのノクターンやドビュッシーのピアノ曲など、ロマン派以降の静かで抒情的な楽曲も睡眠導入に適しています。

クラシック音楽は、その芸術性の高さから、聴くことに知的満足感を伴うという特徴があります。美しいハーモニーに耳を傾けているうちに、日中の悩みや雑念が薄れ、心が高尚なもので満たされていく感覚を味わえるでしょう。ただし、曲によっては非常にドラマチックで感情の起伏が激しいものもあるため、選曲には注意が必要です。あくまで、穏やかで単調な曲を選ぶのがポイントです。

ホワイトノイズ・ピンクノイズ

「音楽やメロディがあると、かえって気になってしまう」という方には、ホワイトノイズやピンクノイズといった「ノイズ(雑音)」がおすすめです。

- ホワイトノイズ: 「サー」というテレビの砂嵐のような音です。すべての周波数帯の音を同じ強さで含んでいるのが特徴で、その性質から他のあらゆる音を均一にマスキングする効果が非常に高いです。聴覚が過敏で、些細な物音にも反応してしまうという方に最適です。

- ピンクノイズ: 「ザー」という滝や強い雨音に近い音です。ホワイトノイズと似ていますが、周波数が高くなるほどエネルギーが弱くなるように調整されており、より自然で柔らかく聞こえます。ホワイトノイズの甲高い音が苦手な方や、赤ちゃんの寝かしつけにも効果的とされています。

これらのノイズは、脳にとって意味のない情報であるため、思考の邪魔をせず、ただただ静かで安定した音環境を作り出すことに特化しています。聴覚を「無」の状態に近づけたい方にとって、究極の睡眠サウンドといえるかもしれません。

広告なしで快適!睡眠音楽が聴けるおすすめアプリ・サービス

YouTubeの無料版で広告に悩まされている方や、より高品質な音源、より便利な機能を求めている方のために、広告なしで快適に睡眠音楽を楽しめるアプリやサービスをご紹介します。それぞれに特徴があるため、ご自身のライフスタイルや目的に合わせて選んでみてください。

| サービス名 | 特徴 | 料金(目安) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| YouTube Music | YouTubeの膨大な音源(動画由来も含む)、広告なし・バックグラウンド再生・オフライン再生 | YouTube Premiumに含まれる(月額1,280円~) | 普段からYouTubeをよく利用し、動画も広告なしで楽しみたい人 |

| Spotify | 豊富な公式睡眠プレイリスト、優れたレコメンド機能、ポッドキャストも充実 | 無料プラン(広告あり)、Premiumプラン(月額980円~) | 新しい音楽やサウンドと出会いたい人、音楽以外のコンテンツも楽しみたい人 |

| Amazon Music | Prime会員なら追加料金なしで利用可能、スマートスピーカー(Alexa)との連携がスムーズ | Music Prime(Prime会費に含む)、Music Unlimited(月額1,080円~) | Amazonプライム会員、Amazon Echoなどのスマートスピーカーを日常的に利用する人 |

| Calm | 睡眠・瞑想特化、著名人による「スリープストーリー」、マインドフルネスのプログラムが豊富 | 無料プラン(機能制限あり)、有料プラン(年額7,800円~) | 音楽だけでなく、物語や瞑想ガイドによって総合的にメンタルケアをしたい人 |

| Tide | 自然音やヒーリング音楽が中心、睡眠・集中・リラックスをサポート、美しいデザイン | 無料プラン(機能制限あり)、有料プラン(月額480円~) | シンプルな機能と洗練されたデザインを好む人、睡眠と日中の集中モードを一つのアプリで管理したい人 |

注:料金は2024年5月時点の個人向けプランの参考価格です。学割やファミリープランなど、様々な料金体系があります。詳細は各サービスの公式サイトをご確認ください。

YouTube Music

YouTube Premiumに加入すると利用できる音楽ストリーミングサービスです。最大のメリットは、YouTube上にある膨大な数のオルゴール動画や睡眠用BGMを、広告なしで楽しめることです。さらに、スマートフォンの画面をオフにしても再生が続く「バックグラウンド再生」や、事前にダウンロードしておける「オフライン再生」にも対応しているため、データ通信量を気にせず、ブルーライトを浴びる心配もありません。普段からYouTubeをよく視聴する方であれば、動画広告も非表示になるため、一石二鳥のサービスといえます。

(参照:YouTube Music 公式サイト)

Spotify

世界最大手の音楽ストリーミングサービスであるSpotifyは、睡眠用のコンテンツが非常に充実しています。「Deep Sleep」や「Sleep」といった公式プレイリストには、専門家が厳選した質の高いヒーリングミュージックやアンビエントサウンドが多数収録されています。また、ユーザーが作成した無数のオルゴールプレイリストも簡単に見つけることができます。優れたレコメンド機能が、あなたの好みに合った新しい睡眠サウンドを次々と提案してくれるのも魅力です。音楽だけでなく、雨音や焚き火の音といったサウンドスケープ、眠りを誘うポッドキャストなども豊富に揃っています。

(参照:Spotify 公式サイト)

Amazon Music

Amazonプライム会員であれば、追加料金なしで200万曲(2024年5月時点では1億曲に拡充)が聴き放題の「Amazon Music Prime」を利用できます。睡眠用のプレイリストやステーションも用意されており、気軽に試すことができます。より多くの楽曲を楽しみたい場合は、1億曲以上が聴き放題の「Amazon Music Unlimited」にアップグレードすることも可能です。特に、スマートスピーカーのAmazon Echo(Alexa)との親和性が高く、「アレクサ、眠れるオルゴールをかけて」と話しかけるだけで音楽を再生できる手軽さは、他のサービスにはない大きなメリットです。

(参照:Amazon Music 公式サイト)

Calm

Calmは、音楽だけでなく、睡眠、瞑想、リラクゼーションを総合的にサポートするメンタルウェルネスアプリです。オリジナルのヒーリングミュージックや自然音に加え、このアプリの最大の特徴は「スリープストーリー」と呼ばれる、著名人が朗読する眠るための物語です。穏やかな声と物語に意識を向けることで、自然と眠りに誘われます。その他にも、呼吸法のエクササイズや、ストレスを軽減するための瞑想プログラムなど、心の健康を保つための機能が満載です。睡眠の質だけでなく、日中の心のあり方から改善したいという方に最適です。

(参照:Calm 公式サイト)

Tide – 睡眠、集中、リラックス

Tideは、ミニマルで美しいデザインが特徴の、睡眠と集中をサポートするアプリです。高品質な自然音やヒーリング音楽を中心に提供しており、非常にシンプルな操作で利用できます。睡眠モードの他に、日中の仕事や勉強の効率を上げるための「集中モード」(ポモドーロタイマーとBGMの組み合わせ)や、短い休憩のための「リラックスモード」なども搭載されています。一つのアプリで、オン(集中)とオフ(睡眠)の両方の時間を管理したい、という方にぴったりのツールです。

(参照:Tide 公式サイト、App Store)

まとめ:心地よいオルゴールの音色で毎日の睡眠を快適に

この記事では、睡眠の質を高めるための強力なツールとして「オルゴール音楽」に焦点を当て、その科学的な理由から具体的な活用法、注意点までを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- オルゴール音楽が眠りに良い理由: 人間の耳には聞こえにくい高周波音が脳の根源的な部分をリラックスさせ、心地よい揺らぎがα波を誘発し、自律神経のバランスを整え、そして歌詞のないシンプルな音色が思考の妨げにならないからです。

- 自分に合った曲の選び方: 理屈よりもまず、あなた自身が「心地よい」と感じる曲を選ぶことが最も重要です。その上で、歌詞がなくシンプルなアレンジで、長時間再生できるものを選び、自分だけの再生リストを作成しておくと、毎日の入眠がスムーズになります。

- 効果を最大化する聴き方: 就寝の30分〜1時間前から聴き始め、照明や室温、香りといったリラックスできる環境を整えましょう。音量はささやく程度に抑え、必要に応じてスリープタイマーを活用し、そして何よりも、これらを毎日続けることで「入眠儀式」とすることが快眠への近道です。

- 注意すべき点: イヤホンやヘッドホンの長時間使用は避け、スピーカーでの再生を基本としましょう。また、スマートフォンのブルーライトを浴びない工夫や、無料版YouTubeの広告による睡眠妨害への対策も忘れてはなりません。

睡眠は、単に体を休ませるだけの時間ではありません。脳内の情報を整理し、記憶を定着させ、心と身体のメンテナンスを行う、生命維持に不可欠な活動です。その質が低下すれば、日中の集中力や判断力の低下、気分の落ち込み、さらには生活習慣病のリスク増大にも繋がりかねません。

自分に合った心地よいサウンドを見つけ、それを正しく活用することは、この大切な睡眠時間を「単なる休息」から「心と体を積極的に癒やす、豊かで実りある時間」へと変えるための、最も手軽で効果的な投資の一つです。

今夜から、あなたもYouTubeや音楽アプリで、自分だけの「快眠オルゴール」を探す旅に出てみてはいかがでしょうか。きっと、これまでとは違う、深く穏やかな眠りがあなたを待っているはずです。