「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「眠りが浅く、朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠の悩みを抱えている方は少なくないでしょう。スマートフォンの普及やストレス社会の影響で、多くの現代人が質の高い睡眠を得ることに苦労しています。そんな中、手軽に試せる解決策として注目されているのが「α波音楽」です。

YouTubeや音楽配信サービスで「睡眠用BGM」と検索すると、川のせせらぎや静かなピアノ曲など、心安らぐ音楽が数多く見つかります。これらの多くは、リラックス効果が高いとされる「α波」を脳から引き出すことを目的としています。

しかし、本当に音楽を聴くだけで睡眠の質は向上するのでしょうか。また、α波とは一体何なのでしょうか。

この記事では、α波の基本的な知識から、睡眠や心身に与える具体的な効果、そしてα波音楽の選び方や効果を最大化する聴き方まで、網羅的に解説します。科学的な知見に基づきながらも、専門的な内容を分かりやすく紐解いていくので、α波について初めて知る方でも安心して読み進められます。

この記事を読めば、α波音楽があなたの睡眠をどのようにサポートしてくれるのかを深く理解し、今夜から実践できる具体的な方法を知ることができます。健やかな毎日を送るための第一歩として、心と体を癒す音の世界を探求してみましょう。

目次

α波とは?リラックスしている時に出る脳波

睡眠の質を高める鍵として注目される「α波(アルファ波)」ですが、そもそも「脳波」とは何でしょうか。そして、α波はどのような特徴を持つ脳波なのでしょうか。ここでは、α波の基本的な概念と、他の主要な脳波との違い、そしてどのような時にα波が出やすいのかを詳しく解説します。

脳波の正体は、脳内で情報をやり取りする神経細胞(ニューロン)が活動する際に発生する、ごく微弱な電気信号です。この電気信号は、脳の活動状態によって周波数(1秒あたりの波の数、単位はHz)が変化します。この周波数の違いによって、脳波は主に「δ(デルタ)波」「θ(シータ)波」「α(アルファ)波」「β(ベータ)波」の4種類に分類され、それぞれが異なる意識状態と関連しています。

α波は、この中でも特に「リラックス」と「集中」の状態を示す指標として知られています。 心身が落ち着き、穏やかな気持ちでいる時に、私たちの脳はα波を優位に放出します。この状態を意図的に作り出すことが、ストレスの多い現代社会において、心身の健康を保つ上で非常に重要になります。

α波と他の脳波(β波・θ波・δ波)との違い

α波をより深く理解するためには、他の脳波との違いを知ることが不可欠です。私たちの脳は、状況に応じて様々な脳波を複雑に組み合わせて活動していますが、その時々で最も優位になる脳波によって、意識の状態が大きく左右されます。

以下に、主要な4つの脳波の特徴と、それぞれがどのような状態の時に現れるかをまとめました。

| 脳波の種類 | 周波数帯 | 主な状態 | 具体的なシチュエーション |

|---|---|---|---|

| β波(ベータ波) | 14Hz以上 | 覚醒、緊張、興奮、活発な思考 | 仕事や勉強、議論、運転、スポーツなど、意識がはっきりしている活動中 |

| α波(アルファ波) | 8~13Hz | リラックス、安静、集中、瞑想 | 目を閉じて静かにしている時、好きな音楽を聴いている時、瞑想中 |

| θ波(シータ波) | 4~7Hz | 浅い睡眠、まどろみ、深い瞑想 | 寝入りばな、レム睡眠中、ひらめきが生まれる瞬間 |

| δ波(デルタ波) | 0.5~3Hz | 深い睡眠、無意識 | ノンレム睡眠の最も深い段階、麻酔状態 |

β波(ベータ波)は、私たちが日常生活で最も多く出している脳波です。仕事で頭をフル回転させている時、会議で議論している時、あるいは車の運転に集中している時など、脳がアクティブに働いている状態ではβ波が優位になります。適度なβ波は活動に必要不可欠ですが、過度なストレスや不安に晒されるとβ波が過剰になり、脳が休まらない「オーバーヒート」状態に陥ってしまいます。これが不眠や自律神経の乱れの一因となります。

θ波(シータ波)は、覚醒状態と睡眠状態の中間に位置する脳波です。布団に入ってうとうとし始めた「まどろみ」の状態や、夢を見ている浅い眠り(レム睡眠)の時に多く現れます。また、深い瞑想状態や、何か素晴らしいアイデアが「ひらめく」瞬間にもθ波が観測されることがあり、記憶や学習能力とも深い関わりがあるとされています。

δ波(デルタ波)は、最も周波数が低く、最も深いリラックス状態である「ノンレム睡眠」中に現れる脳波です。このδ波が優位な深い眠りの間に、脳と体は休息し、成長ホルモンが分泌されて細胞の修復や疲労回復が行われます。質の高い睡眠とは、このδ波が十分に現れる深い睡眠を確保できることを指します。

そして、この記事の主役であるα波(アルファ波)は、覚醒状態(β波)と睡眠状態(θ波・δ波)の橋渡し役ともいえる脳波です。日中の活動で高ぶったβ波の状態から、心身をリラックスさせてα波優位の状態に移行することで、スムーズにθ波、そしてδ波へと続く睡眠のプロセスに入っていくことができます。つまり、α波は質の高い睡眠への入り口を開くための重要な鍵なのです。

α波が出やすい状態とは

では、具体的にどのような状況でα波は出やすくなるのでしょうか。α波は、特別な訓練をしなくても、日常生活の中で意識的に作り出すことが可能です。

最も簡単で基本的な方法は、「目を閉じて安静にする」ことです。 視覚からの情報が遮断されると、脳は情報処理の負担から解放され、自然とリラックスモードに切り替わり、α波が出やすくなります。オフィスでの短い休憩時間に、椅子に座ったまま数分間目を閉じるだけでも、頭をリフレッシュさせる効果が期待できます。

その他にも、以下のような状況でα波は優位になると言われています。

- 心地よい音楽を聴く: 特に、ゆったりとしたテンポのインストゥルメンタル曲や、自然の音(川のせせらぎ、波の音など)は、α波を誘発しやすい「1/fゆらぎ」を含んでいることが多く、リラックス効果が高いとされています。

- 瞑想や深呼吸: 意識を自分の内側や呼吸に向ける瞑想は、α波を増やす代表的な方法です。特に、ゆっくりとお腹を膨らませたりへこませたりする腹式呼吸は、副交感神経を刺激し、心身を深いリラックス状態に導きます。

- 自然とのふれあい(森林浴など): 森の中を歩くと、木々の緑、土の匂い、鳥の声、風の音などが五感を優しく刺激し、ストレスホルモンを減少させ、α波を増加させることが科学的にも示されています。

- 入浴: ぬるめのお湯(38〜40℃)にゆっくり浸かることで、血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれます。これにより副交感神経が優位になり、α波が出やすい状態になります。

- 単純作業への没頭: 編み物や塗り絵、写経など、無心になれる単純作業に没頭している時も、脳はリラックスした集中状態に入り、α波が出やすくなります。

- ぼーっとする: 何も考えずに窓の外を眺めたり、ただぼーっとしたりする時間も、脳にとっては重要な休息時間です。このような「デフォルト・モード・ネットワーク」が活発になる時間にも、α波は観測されます。

これらの状況に共通するのは、「心身の緊張緩和」と「外部からの過剰な刺激の遮断」です。日中の活動で優位になった交感神経(アクセル)から、休息モードの副交感神経(ブレーキ)へとスイッチを切り替える行動が、α波を優位にさせます。

睡眠前にこれらの活動を取り入れることで、高ぶった神経を鎮め、自然な眠りへと体を導く準備ができます。特に、音楽は他の活動と組み合わせやすく、誰でも手軽に始められるため、睡眠導入のツールとして非常に優れていると言えるでしょう。

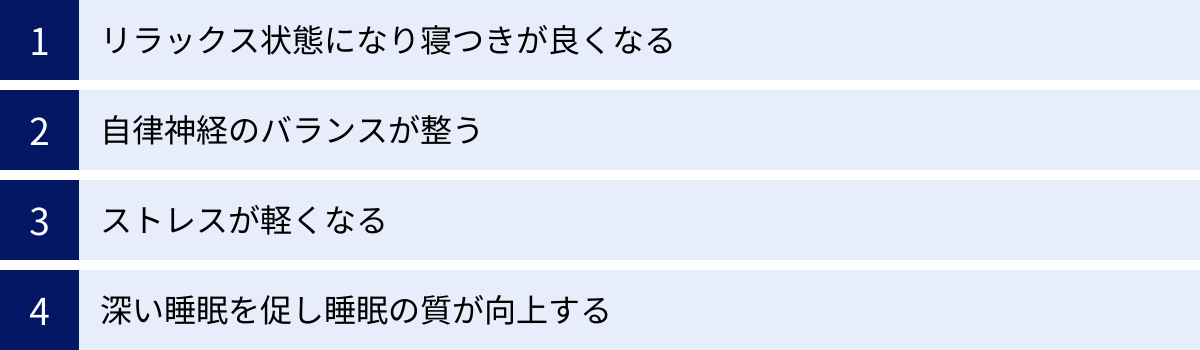

α波の音楽に期待できる睡眠への4つの効果

心地よい音楽を聴くとリラックスできる、というのは多くの人が経験的に知っていることですが、α波を誘発する音楽は、具体的に私たちの睡眠にどのような良い影響をもたらすのでしょうか。ここでは、α波音楽に期待できる4つの主要な効果について、そのメカニズムとともに深く掘り下げていきます。これらの効果は互いに連鎖し、総合的に睡眠の質を向上させる働きがあります。

① リラックス状態になり寝つきが良くなる

多くの人が抱える不眠の悩みのひとつに、「布団に入っても目が冴えてしまい、なかなか眠れない」という入眠困難があります。これは、日中の緊張や興奮が夜になっても解けず、脳が活動モード(β波優位)のままでいることが大きな原因です。

α波音楽は、この脳の状態を活動モードから休息モードへと切り替えるスイッチの役割を果たします。 ゆったりとしたテンポとメロディは、高ぶった神経を鎮め、心拍数や呼吸を穏やかにします。特に、自然界の音(波の音、雨音、小川のせせらぎなど)や一部のクラシック音楽に含まれる「1/fゆらぎ」という音のパターンは、α波を効果的に誘発することが知られています。

1/fゆらぎとは、「規則性」と「不規則性」が絶妙なバランスで調和したゆらぎのことで、人の心拍の間隔やろうそくの炎の揺れなど、自然界の様々な現象に見られます。この「予測できそうでできない」心地よい不規則性が、脳に安心感と快適さを与え、α波が優位なリラックス状態へと導くのです。

脳がα波優位の状態になると、心身の緊張が自然とほぐれていきます。肩の力が抜け、筋肉が緩み、頭の中を駆け巡っていた様々な思考が静まっていきます。この深いリラックス状態こそが、スムーズな入眠に不可欠な準備段階です。

具体的には、α波音楽を聴くことで、ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間(入眠潜時)が短縮される効果が期待できます。 例えば、仕事のプレッシャーや明日の会議のことで頭がいっぱいになり、思考がループして眠れない夜。そんな時にα波音楽を聴くと、意識が音楽の心地よい響きに向けられ、悩みの種から自然と注意が逸れます。これにより、脳は休息モードに切り替わり、いつの間にか眠りに落ちていた、という経験につながるのです。

② 自律神経のバランスが整う

私たちの体は、本人の意思とは関係なく内臓の働きや体温、血圧などをコントロールしている「自律神経」によって支えられています。自律神経には、体を活動的にする「交感神経(アクセル)」と、体を休息・回復させる「副交感神経(ブレーキ)」の2種類があり、この2つがシーソーのようにバランスを取りながら働いています。

日中は交感神経が優位になって仕事や勉強に集中し、夜になると副交感神経が優位になって心身を休める、というのが理想的なリズムです。しかし、現代社会はストレス、不規則な生活、長時間のスマートフォン使用など、交感神経を過剰に刺激する要因に満ちています。その結果、夜になってもアクセルが踏みっぱなしの状態が続き、ブレーキである副交感神経への切り替えがうまくいかなくなる「自律神経の乱れ」が生じやすくなります。

この自律神経の乱れは、不眠だけでなく、頭痛、肩こり、めまい、動悸、胃腸の不調など、様々な心身の不調を引き起こす原因となります。

ここで重要な役割を果たすのがα波です。脳がα波を優位に放出している状態は、副交感神経が活発に働いている状態と密接に関連しています。 つまり、α波音楽を聴いてリラックスすることは、交感神経の高ぶりを鎮め、副交感神経へのスイッチをスムーズに切り替える手助けになるのです。

就寝前にα波音楽を聴く習慣をつけることで、日中の活動で乱れがちだった自律神経のバランスをリセットし、体を「お休みモード」に整えることができます。これは、単に寝つきを良くするだけでなく、睡眠中の体の回復機能を正常に働かせるためにも非常に重要です。自律神経のバランスが整うことで、心身が根本からリラックスし、より深く安定した睡眠を得るための土台が築かれます。

③ ストレスが軽くなる

ストレスと睡眠は、密接な悪循環の関係にあります。強いストレスを感じると、体は危険から身を守るために「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌します。コルチゾールは血糖値や血圧を上昇させ、体を覚醒・興奮状態にするため、夜になっても分泌量が高いままだと、眠りを妨げる大きな原因となります。そして、眠れないこと自体が新たなストレスとなり、さらにコルチゾールの分泌を促す…という悪循環に陥ってしまうのです。

この負の連鎖を断ち切る上で、α波音楽は有効な手段となり得ます。心地よい音楽には、心理的なストレスを和らげる効果があることが多くの研究で示唆されています。一説には、α波が優位な状態になると、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制されるとも言われています。

音楽療法(ミュージックセラピー)の観点からも、音楽は感情の解放(カタルシス)を促し、不安やイライラといったネガティブな感情を軽減させる力を持っています。特に、歌詞のないα波音楽は、思考を巡らせがちな脳の働きを鎮め、意識を「今、ここ」の心地よい感覚に集中させてくれます。これは、近年注目されている「マインドフルネス」に近い状態で、ストレスの原因となっている過去の後悔や未来への不安から心を解放する効果が期待できます。

例えば、人間関係の悩みで心がざわついて眠れない時、α波音楽を聴くことで、その悩みを一旦脇に置き、ただ音の響きに身を委ねることができます。この「思考の小休止」が、張り詰めていた心の緊張を和らげ、客観的に物事を見つめ直す余裕を生むこともあります。

このように、α波音楽はコルチゾールの抑制という生理的な側面と、心理的なカタルシスという側面の両方からストレスを軽減し、安らかな眠りのための穏やかな心境を作り出す手助けをしてくれるのです。

④ 深い睡眠を促し睡眠の質が向上する

睡眠の「質」は、単に睡眠時間の長さだけで決まるものではありません。質の高い睡眠とは、眠りのサイクル、特に最も深い眠りである「ノンレム睡眠(徐波睡眠)」を十分に確保できることを意味します。この深いノンレム睡眠中に、脳は休息し、記憶を整理・定着させ、体は成長ホルモンを分泌して細胞の修復や疲労回復を活発に行います。

α波音楽は、寝つきを良くする(入眠潜時の短縮)だけでなく、その後の睡眠全体の質を高める効果も期待できます。

そのメカニズムは、まずリラックスした状態でスムーズに入眠できることにあります。緊張や不安を抱えたまま無理やり眠りにつくと、眠りが浅くなりがちですが、α波音楽によって心身ともにリラックスした状態で眠りに入ることで、自然と深いノンレム睡眠へと移行しやすくなります。

また、睡眠中に途中で目が覚めてしまう「中途覚醒」に悩む人にとっても、α波音楽は助けになることがあります。たとえ夜中に目が覚めてしまっても、穏やかな音楽が流れていることで安心感が得られ、再び眠りにつくためのハードルが下がります。これにより、睡眠の分断を防ぎ、トータルでの深い睡眠時間を確保しやすくなるのです。

結果として、睡眠サイクル全体が安定し、朝には「ぐっすり眠れた」という満足感とともに、心身の疲労が回復した状態でスッキリと目覚められるようになります。 この睡眠の質の向上は、日中の集中力や気力、免疫力の向上にも直結し、生活全体のパフォーマンスを高めることにつながる、非常に重要な効果と言えるでしょう。

睡眠以外にもあるα波の2つの効果

α波の恩恵は、夜の睡眠だけに留まりません。実は、日中の活動においても、α波を上手に活用することで、私たちのパフォーマンスを向上させる様々な効果が期待できます。特に「集中力」と「記憶力」の向上は、α波が持つもう一つの重要な側面です。リラックスしている時に出る脳波が、なぜ集中や記憶と関係するのでしょうか。その intriguing な関係性を探っていきましょう。

① 集中力が高まる

「リラックス」と「集中」は、一見すると相反する状態のように思えるかもしれません。しかし、脳科学の世界では、これら二つは密接に関連していることがわかっています。α波が出る状態には、大きく分けて2種類あります。一つは、目を閉じて安静にしている時の「リラックスした状態」。もう一つが、外部の余計な情報を遮断し、目の前の作業に深く没頭している「研ぎ澄まされた集中状態」です。

スポーツ選手が最高のパフォーマンスを発揮する「ゾーン」や、クリエイターが時間を忘れて創作に没頭する「フロー状態」と呼ばれる心理状態の時、脳内ではα波が活発に出ていることが確認されています。この時のα波は、単にぼーっとしている時のα波とは異なり、脳が必要な情報処理にリソースを最適に配分し、不要な雑念や外部の刺激をシャットアウトする働きを担っています。

例えば、騒がしいカフェで勉強や仕事をする際、私たちは無意識のうちに周囲の会話や雑音をフィルタリングし、目の前のタスクに意識を向けようとします。この「脳内のフィルタリング機能」を助け、集中力を高めるツールとして、α波音楽は非常に有効です。

特に、歌詞がなく、一定のテンポで淡々と流れるアンビエントミュージックや、自然音などは、作業の邪魔になることなく、心地よい音の壁を作り出してくれます。これにより、周囲の気になる音をマスキングし、注意散漫になるのを防ぎます。 同時に、音楽が誘発するα波が脳を適度にリラックスさせ、緊張しすぎず、かつ集中が途切れない、理想的なワーキング状態を維持しやすくするのです。

具体的には、以下のようなシーンでα波音楽の活用がおすすめです。

- デスクワークやプログラミング: 長時間モニターに向かう作業では、集中力の持続が課題となります。α波音楽をBGMにすることで、リラックスしながらも高い集中力を保ちやすくなります。

- 資格試験や受験勉強: 暗記や問題演習など、高い集中力が求められる学習シーンで、周囲の環境に左右されずに没頭する手助けになります。

- 読書やクリエイティブな作業: 思考を深めたり、新しいアイデアを生み出したりする際に、心を落ち着かせ、創造性を引き出すきっかけとなることがあります。

ただし、音楽の種類によっては逆効果になることもあります。アップテンポな曲や、メロディラインが複雑な曲、そして歌詞のある曲は、脳が音楽そのものに注意を奪われてしまい、集中を妨げる可能性があります。集中力を高める目的で音楽を聴く場合は、あくまで「背景」として意識にのぼらない程度の、穏やかで単調な曲を選ぶことが重要です。

② 記憶力が向上する

α波と記憶力の関係は、直接的および間接的な二つの側面から考えることができます。

まず間接的な効果として、これまで述べてきた「睡眠の質の向上」が、記憶の定着に大きく貢献します。 私たちが日中に学習したり経験したりした事柄は、睡眠中に脳内で整理され、長期的な記憶として脳の海馬から大脳皮質へと転送されます。このプロセスは、特に深いノンレム睡眠と、その後に現れるレム睡眠の時間に活発に行われることがわかっています。

α波音楽によって入眠がスムーズになり、深い睡眠が十分に確保されることで、この記憶の定着プロセスが効率的に行われます。つまり、「α波音楽でよく眠る」こと自体が、結果的に記憶力をサポートするというわけです。試験前に一夜漬けをするよりも、しっかり学習した後に質の良い睡眠をとる方が記憶に残りやすい、というのは科学的にも理にかなっているのです。

次いで、直接的な効果として、学習中の脳の状態が記憶効率に影響を与える可能性が指摘されています。脳が過度なストレスや緊張(β波優位)に晒されている状態では、新しい情報を受け入れる余裕がなく、学習効率が低下します。逆に、α波が優位なリラックスした集中状態では、脳は新しい情報をスポンジのように吸収しやすく、また既存の知識と関連付けやすい状態にあると考えられています。

このことから、「学習中にα波音楽を聴き、その日の夜、睡眠導入時にもα波音楽を活用する」という組み合わせは、記憶のインプットから定着までの一連のプロセスを効果的にサポートする戦略と言えるかもしれません。

例えば、英単語を覚える際に、α波音楽をBGMとして流しながら学習し、その夜も同じ系統の音楽を聴きながら眠りにつく、といった習慣です。これにより、学習時の心地よい感覚と記憶内容が結びつき(文脈効果)、思い出しやすくなる可能性も考えられます。

もちろん、「α波音楽を聴くだけで記憶力が飛躍的に向上する」といった魔法のような効果を期待するのは早計です。記憶力は、学習方法、反復、興味の度合いなど、多くの要因に左右されます。しかし、α波音楽は、学習と睡眠の両面から脳を最適な状態に整えることで、あなたの努力をより効率的に成果へと結びつけるための、強力なサポーターとなり得るのです。

睡眠の質を高めるα波音楽の選び方

α波音楽の効果を最大限に引き出すためには、どのような音楽を選ぶかが非常に重要です。世の中には無数の「癒やしの音楽」が存在しますが、中には睡眠導入に適さないものも含まれています。ここでは、質の高い睡眠へと導くためのα波音楽を選ぶ際に、特に意識したい3つのポイントを具体的に解説します。これらのポイントを押さえることで、自分にとって最適な「眠りのサウンドトラック」を見つけることができるでしょう。

歌詞のないインストゥルメンタル曲を選ぶ

睡眠前の音楽選びで、最も重要なルールは「歌詞のない曲を選ぶ」ことです。 お気に入りのアーティストの曲を聴くとリラックスできると感じるかもしれませんが、歌詞が含まれていると、脳は睡眠モードに入るどころか、逆に活性化してしまう可能性があります。

私たちの脳は、言葉を聞くと無意識のうちにその意味を理解しようと働きます。特に、母国語である日本語の歌詞は、脳にとって情報処理の負荷が高く、歌詞の内容に感情が揺さぶられたり、ストーリーを追ってしまったりすることで、交感神経が刺激され、目が冴えてしまう原因になります。たとえ意味が直接わからない外国語の歌詞であっても、脳はそれを音のパターンとして認識し、処理しようと試みるため、完全なリラックス状態にはなりにくいのです。

睡眠の目的は、日中の活動で疲れた脳を休ませることです。そのためには、脳に余計な情報処理をさせず、思考を鎮めることが不可欠です。 したがって、睡眠導入時に聴く音楽は、言葉という具体的な情報を含まない、純粋な音で構成されたインストゥルメンタル(器楽曲)が最適です。

具体的には、以下のようなジャンルがおすすめです。

- ピアノソロ: シンプルで優しい響きは、心を落ち着かせるのに非常に効果的です。

- アコースティックギター: 温かみのある音色が、安心感を与えてくれます。

- アンビエントミュージック: 環境音楽とも呼ばれ、明確なメロディやリズムを持たず、空間に溶け込むような音響が特徴です。意識を向けなくても心地よく、思考の邪魔をしません。

- クラシック音楽: バッハの「G線上のアリア」やサティの「ジムノペディ」など、ゆったりとした曲調のものが適しています。ただし、曲によってはダイナミックに盛り上がる部分があるため、睡眠用には起伏の少ない曲を選ぶようにしましょう。

- ヒーリングミュージック: α波を誘発することを目的に制作された、シンセサイザーなどによる電子音楽も良い選択肢です。

テンポがゆっくりな曲を選ぶ

音楽のテンポ(速さ)は、私たちの心拍数や呼吸のリズムに直接的な影響を与えます。アップテンポでリズミカルな曲を聴くと心拍数が上がり、気分が高揚するのに対し、スローテンポの穏やかな曲を聴くと、心拍数や呼吸がゆっくりになり、心身がリラックスモードに切り替わっていきます。

一般的に、人間の安静時の心拍数は1分間に60~80回程度と言われています。このため、睡眠前に聴く音楽も、この心拍数に近い、あるいはそれよりも少し遅いBPM(Beats Per Minute)60~80程度の曲を選ぶのが理想的です。このテンポは、母親の胎内で聞いていた心音のリズムに近いとも言われ、本能的な安心感をもたらします。

速いテンポの曲や、リズムが複雑で変化に富んだ曲は、交感神経を刺激し、脳を覚醒させてしまうため、睡眠前には適していません。また、曲の途中で音量が急に大きくなったり、激しい展開になったりする曲も、せっかくのリラックス状態を妨げてしまう可能性があるため避けた方が無難です。

選ぶべきは、終始一貫して穏やかで、大きな起伏がなく、予測可能なパターンで流れていく音楽です。このような音楽は、脳に「安全で、何も特別なことは起こらない」というメッセージを送り、安心して眠りに集中できる環境を作り出してくれます。音楽配信サービスなどで「スロー」「チルアウト」「ヒーリング」といったキーワードで検索すると、適切なテンポの曲を見つけやすいでしょう。

自然音が入っている曲を選ぶ

現代社会で生活していると、私たちは人工的な音に囲まれがちです。車の走行音、工事の騒音、電子機器の作動音など、これらの多くは不快なノイズとして認識され、ストレスの原因となります。一方で、自然界の音には、私たちを本能的にリラックスさせる力があります。

その秘密は、先述した「1/fゆらぎ」にあります。波が寄せては返す音、小川のせせらぎ、木の葉が風にそよぐ音、雨がしとしとと降る音、鳥のさえずり。これらの音は、完全にランダムではなく、かといって機械のように単調でもない、心地よい不規則性を持っています。この「1/fゆらぎ」が、脳にα波を効果的に誘発し、深いリラクゼーションをもたらすのです。

そのため、睡眠用の音楽として、これらの自然音がミックスされた曲を選ぶのは非常に良い選択です。 穏やかなピアノのメロディの背景に、静かな波の音が流れている、といった組み合わせは、音楽による癒やしと自然音による癒やしの相乗効果が期待できます。

また、音楽は好みが分かれるため、人によってはメロディ自体が気になってしまう場合もあります。そのような場合は、音楽を含まない、自然音だけの音源を聴くのもおすすめです。「森の夜」「静かな雨音」「焚き火の音」など、様々なシチュエーションの自然音源が配信されていますので、自分が最も「落ち着く」と感じる音を探してみましょう。

人工的な音に疲れた脳を、生命の源である自然の音でリセットしてあげることは、質の高い睡眠を得るための強力なアプローチとなります。

| 音楽選びのポイント | 理由 | 具体的な音楽の例 |

|---|---|---|

| 歌詞がない(インスト) | 脳が言語処理で活性化するのを防ぎ、思考を鎮めるため。 | ピアノソロ、アンビエントミュージック、静かなクラシック曲 |

| ゆっくりなテンポ | 心拍数や呼吸を落ち着かせ、副交感神経を優位に切り替えるため。 | BPM60~80程度のヒーリングミュージック、チルアウト系 |

| 自然音入り | 「1/fゆらぎ」がα波を効果的に誘発し、本能的な安心感を与えるため。 | 波の音、雨音、森の音などがミックスされた音楽、または自然音のみの音源 |

これらの3つのポイントを基準に、いくつかの曲を試聴してみて、自分が心から「心地よい」と感じられる音楽を見つけることが、α波音楽による快眠生活への第一歩です。

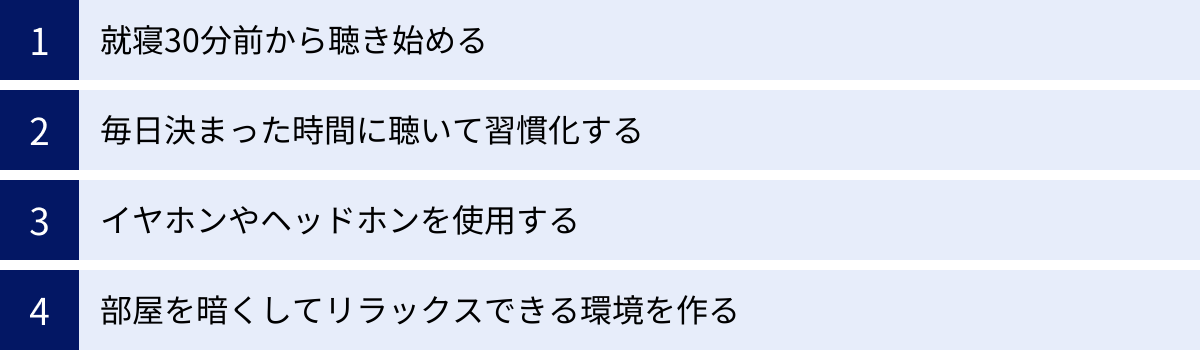

α波音楽の効果を最大化する聴き方

自分に合ったα波音楽を見つけたら、次はそれを「いつ」「どのように」聴くかが重要になります。ただ何となく音楽を流すだけよりも、いくつかのポイントを意識することで、そのリラックス効果を格段に高めることができます。ここでは、α波音楽の効果を最大限に引き出すための、具体的な4つの聴き方のコツをご紹介します。

就寝30分前から聴き始める

「眠る直前に音楽を聴き始めれば良い」と考えている方も多いかもしれませんが、より効果的なのは「就寝予定時刻の30分〜1時間前から」聴き始めることです。

私たちの脳や体は、日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へと瞬時に切り替わるわけではありません。車のエンジンが停止後もしばらく熱を持っているように、脳にもクールダウンの時間が必要です。就寝直前に音楽を聴き始めても、脳がまだ興奮状態にあれば、すぐにはリラックス効果が現れにくい場合があります。

そこで、就寝の30分ほど前からα波音楽を聴き始めることで、脳と体に「これから眠りに入る準備をしますよ」という合図を送ることができます。この時間を、いわば「眠りのための助走期間」と位置づけるのです。

この30分間は、スマートフォンやテレビの画面を見るのではなく、照明を少し落とした部屋で、読書(刺激の少ない内容のもの)、軽いストレッチ、日記をつけるなど、他のリラックスできる行動と組み合わせるのがおすすめです。穏やかな音楽が流れる空間で静かな時間を過ごすことで、心身の緊張が徐々にほぐれ、いざ布団に入った時には、スムーズに眠りにつける理想的な状態が整っています。

毎日決まった時間に聴いて習慣化する

α波音楽の効果を安定して得るためには、「毎日、決まった時間に聴く」という習慣化が非常に強力な武器になります。 これは、心理学でいう「条件付け(パブロフの犬)」の原理を応用したものです。

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。毎日同じ時間に同じ行動を繰り返すことで、体内時計にリズムが刻まれ、体のほうから自然とその行動の準備を始めるようになります。

例えば、「毎晩11時になったら、このヒーリング音楽を聴きながらストレッチをする」というルールを決め、それを継続するとします。最初のうちは意識的な行動ですが、続けていくうちに、脳と体は「この音楽=眠る時間」という関連性を学習します。やがて、その音楽を聴くだけで、あるいは11時という時刻が近づくだけで、自然と眠気を感じるようになり、副交感神経が優位に切り替わりやすくなるのです。

このような決まった就寝前の行動は「入眠儀式(スリープセレモニー)」とも呼ばれ、質の高い睡眠を確保するための非常に有効なテクニックとして知られています。効果を感じるまでには個人差がありますが、一度習慣化してしまえば、日々の入眠を助ける強力な味方となってくれるでしょう。たとえ最初の数日は効果を実感できなくても、諦めずにまずは2週間ほど続けてみることをお勧めします。

イヤホンやヘッドホンを使用する

α波音楽はスピーカーで部屋全体に流す方法もありますが、可能であればイヤホンやヘッドホンを使用することで、より高い効果が期待できます。その理由は主に3つあります。

- 外部ノイズの遮断: イヤホンやヘッドホンは、家族の生活音や外の車の音といった、睡眠を妨げる可能性のある外部の雑音を物理的に遮断してくれます。これにより、音楽の世界に深く没入し、リラックスに集中できる環境を作り出せます。

- 微細な音の知覚: α波音楽には、リラックス効果を高めるための微細な音響効果や、「1/fゆらぎ」のような繊細な音の揺らぎが含まれていることがあります。イヤホンやヘッドホンを使うことで、これらの細やかな音を余すことなく捉えることができ、脳への働きかけを最大化できます。

- バイノーラルビートの効果: 一部のα波音楽には、「バイノーラルビート(両耳性うなり)」という特殊な音響技術が使われています。これは、左右の耳からわずかに周波数の異なる音を聴かせることで、脳内でその周波数差の「うなり」を知覚させ、特定の脳波(この場合はα波)を誘発しようとするものです。この効果は、左右の音が分離されているステレオのイヤホンやヘッドホンで聴かなければ得られません。

ただし、イヤホンやヘッドホンを使用する際には注意点もあります。コード付きのものは、寝返りを打った際に首に絡まる危険性があるため、ワイヤレスタイプのイヤホンが安全でおすすめです。また、耳への圧迫感が気になる方は、耳を覆うタイプのオーバーイヤー型ヘッドホンや、横になっても痛くなりにくい睡眠専用のヘッドバンド型スピーカーなどを検討してみるのも良いでしょう。違和感が強くて逆に眠れない場合は、無理せずスピーカーで小さな音量で流す方法に切り替える柔軟さも大切です。

部屋を暗くしてリラックスできる環境を作る

α波音楽の効果は、聴覚だけに頼るものではありません。視覚、嗅覚、触覚といった五感全体でリラックスできる環境を整えることで、その効果は相乗的に高まります。 音楽は、あくまで理想的な睡眠環境を構成する一つの要素と捉えましょう。

- 視覚(光のコントロール): 睡眠の質に最も大きな影響を与えるのが「光」です。強い光、特にスマートフォンや照明に含まれるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。就寝前は、部屋の照明を暖色系の間接照明に切り替えるか、完全に消灯しましょう。部屋をできるだけ暗くすることが、音楽の効果を引き出す大前提です。

- 嗅覚(香りの活用): 香りは、脳の情動を司る部分に直接働きかけるため、リラックス効果が高いことで知られています。ラベンダー、カモミール、サンダルウッドなど、鎮静作用のあるアロマオイルをディフューザーで香らせたり、枕元に数滴垂らしたティッシュを置いたりするのも良い方法です。

- 触覚・温度(快適な寝具と室温): 肌触りの良いパジャマや寝具を選ぶこと、そして寝室の温度と湿度を快適に保つことも重要です。夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は年間を通して50〜60%が目安とされています。

このように、音楽を聴きながら、暗く、静かで、良い香りがし、快適な温度・湿度に保たれた空間に身を置くことで、心身は最高の「お休みモード」に入ることができます。

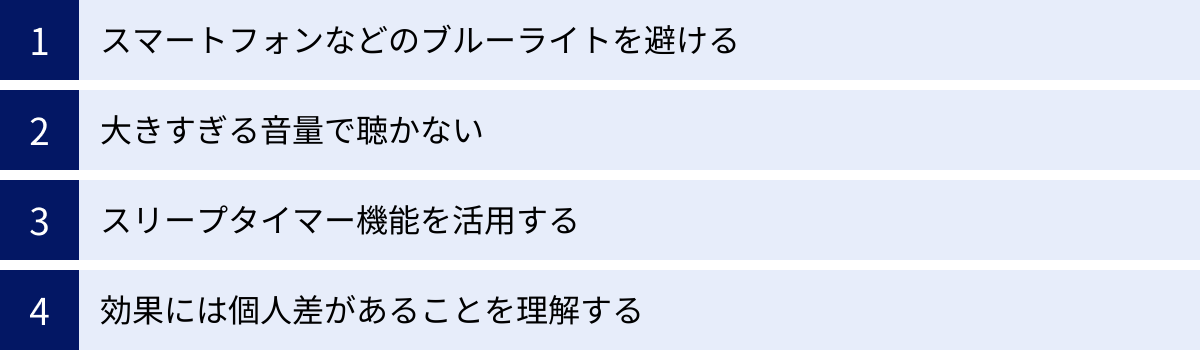

α波音楽を聴く際の注意点

α波音楽は手軽で効果的なリラックスツールですが、使い方を誤ると、かえって睡眠を妨げてしまう可能性もあります。その効果を正しく享受し、安全に活用するために、いくつか知っておくべき注意点があります。ここでは、α波音楽を聴く際に特に気をつけたい4つのポイントについて解説します。

スマートフォンなどのブルーライトを避ける

現代において、α波音楽を聴くための最も一般的なツールはスマートフォンでしょう。音楽配信アプリやYouTubeなど、手軽に豊富な音源にアクセスできるのは大きなメリットです。しかし、ここには大きな落とし穴が潜んでいます。それは、スマートフォンの画面が発する「ブルーライト」です。

ブルーライトは、太陽光にも含まれる可視光線の一種で、波長が短く強いエネルギーを持っています。日中にブルーライトを浴びることは、体を覚醒させ、活力を与える上で重要ですが、夜間に浴びると深刻な睡眠障害を引き起こす可能性があります。

その最大の理由は、ブルーライトが睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制してしまうからです。メラトニンは、夜になると脳の松果体から分泌され、私たちに自然な眠気をもたらし、深い眠りを維持する役割を担っています。しかし、就寝前にスマートフォンの画面を長時間見つめていると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌を止めてしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

せっかくリラックス効果のあるα波音楽を聴いていても、その再生元であるスマートフォンの画面を眺めていては、効果が半減するどころか、逆効果になりかねません。音楽を聴く際には、以下の対策を徹底しましょう。

- 画面を見ない: 聴きたいプレイリストや動画は、布団に入る前に再生を開始し、画面を伏せて置くか、手の届かない場所に置くことを習慣にしましょう。

- ナイトモードやブルーライトカット機能を活用: 多くのスマートフォンには、夜間に画面の色味を暖色系に変える「ナイトモード(Night Shiftなど)」や、ブルーライトを軽減する機能が搭載されています。これらを就寝時間に合わせて自動でオンになるように設定しておくと良いでしょう。

- 画面の明るさを最小にする: どうしても画面を操作する必要がある場合は、明るさを可能な限り暗く設定してください。

音楽によるリラックス効果と、ブルーライトによる覚醒効果を天秤にかければ、後者の悪影響のほうが大きいということを肝に銘じておく必要があります。

大きすぎる音量で聴かない

リラックスしたいからといって、音楽を大きな音量で聴くのは間違いです。むしろ、睡眠導入時の音楽は、「聞こえるか聞こえないか」という程度の、ささやくような小さな音量が最も効果的とされています。

大きすぎる音量は、それ自体が聴覚への刺激となり、交感神経を活性化させてしまう可能性があります。特に、静かな環境では、少しの音でも大きく感じられるものです。脳を鎮めたいのに、大音量で刺激を与えていては本末転倒です。

また、特にイヤホンやヘッドホンを使用する場合、大音量で長時間音楽を聴き続けることは、騒音性難聴のリスクを高める危険性もはらんでいます。気づかないうちに聴力が低下してしまうことを防ぐためにも、音量は常に最小限に抑えることを心がけましょう。

心地よいと感じる音量には個人差がありますが、一つの目安として「音楽が流れていることはわかるが、意識を向けなければ気にならない」程度が理想です。BGMはあくまで背景であり、主役は「眠りにつく自分自身」であることを忘れないようにしましょう。

スリープタイマー機能を活用する

「音楽を流したまま眠りにつき、朝まで再生しっぱなし」という方もいるかもしれませんが、これもあまり推奨される方法ではありません。入眠を助けるための音楽が、睡眠の後半段階では逆に質を低下させる可能性があるからです。

私たちの睡眠は、浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)を約90分周期で繰り返しています。音楽は、入眠時や浅い眠りの段階ではリラックス効果を発揮しますが、最も深いノンレム睡眠の最中に音が鳴り続けていると、無意識のうちに脳が音を処理しようとし、眠りの深さが損なわれる可能性があります。

また、夢を見ているレム睡眠中に音楽が流れていると、その内容が夢に影響を与えたり、些細な音の変化で目が覚めやすくなったりすることもあります。

そこで非常に役立つのが「スリープタイマー機能」です。これは、指定した時間が経過すると自動的に音楽の再生を停止してくれる機能で、ほとんどの音楽配信アプリやスマートフォンの時計アプリに標準で搭載されています。

入眠に必要な時間は人それぞれですが、一般的には30分から60分程度でタイマーを設定するのがおすすめです。これにより、音楽には「入眠をスムーズにサポートする」という役割に徹してもらい、いざ深い眠りに入った後は、静寂な環境で脳と体をしっかりと休ませることができます。音楽はあくまで眠りへの導入役であり、一晩中付き合う必要はない、と割り切ることが大切です。

効果には個人差があることを理解する

最後に、そして最も重要な注意点として、α波音楽の効果には大きな個人差があることを理解しておきましょう。この記事で紹介したような効果は、多くの人に当てはまる傾向ではありますが、万人に共通する絶対的なものではありません。

音楽の好みは人それぞれです。一般的にリラックス効果が高いとされるピアノ曲や自然音でも、ある人にとっては心地よく、別の人にとっては退屈、あるいは不快に感じられることもあります。また、その日の体調や精神状態、ストレスの度合いによっても、音楽の受け止め方は変わってきます。

「α波音楽を聴けば絶対に眠れるはずだ」と過度な期待を抱いてしまうと、もし眠れなかった場合に「なぜ効果がないんだ」という焦りやプレッシャーが生まれ、それが新たなストレスとなってしまいます。これでは逆効果です。

α波音楽は、魔法の薬ではなく、あくまでリラックスするための選択肢の一つです。「リラックスできたらラッキー」くらいの軽い気持ちで、様々な種類の音楽を試してみて、自分が心から「気持ちいいな」と感じられるものを見つけるプロセスを楽しむことが大切です。もし効果が感じられなくても、それはあなたがおかしいわけではなく、単にその方法が合わなかっただけです。その場合は、他のリラックス法を試してみるなど、柔軟に考え方を変えていきましょう。

α波音楽が効かないと感じる原因

推奨されている方法でα波音楽を試してみたけれど、どうもリラックスできない、かえって気になるだけで眠れない…と感じる方もいるかもしれません。万能薬ではないため、効果を感じられないケースも当然あります。その背景には、いくつかの共通した原因が考えられます。ここでは、α波音楽が期待通りに機能しない主な2つの原因について掘り下げ、その対処法を探ります。

強いストレスや不安を抱えている

α波音楽は、心身をリラックスさせ、副交感神経を優位に導く手助けをしますが、その効果には限界があります。もしあなたが、仕事、人間関係、健康、将来のことなど、非常に強いストレスや深刻な不安を抱えている場合、音楽によるリラックス効果よりも、ストレスによる脳の覚醒作用がはるかに上回ってしまうことがあります。

心配事で頭がいっぱいになっている時、脳は常に危険を察知し、問題解決のために思考を巡らせる「戦闘モード」に入っています。この状態では、脳波は緊張や興奮を示すβ波が圧倒的に優位となり、α波への切り替えが非常に困難になります。まるで、大雨の中で小さな傘をさすようなもので、音楽という穏やかな刺激だけでは、ストレスという嵐を防ぎきれないのです。

このような状況で無理に「リラックスしなければ」と考えると、それが新たなプレッシャーとなり、事態はさらに悪化します。音楽が耳に入ってこなかったり、静かな音楽が逆に不安感を際立たせたりすることさえあります。

対処法:

この場合、まず取り組むべきは、音楽を聴くこと以上に、ストレスや不安の根本原因と向き合うことです。 もちろん、すぐに解決できる問題ばかりではないでしょう。しかし、以下のようなアプローチが助けになる場合があります。

- ジャーナリング(書く瞑想): 就寝前に、頭の中にある不安や心配事をすべて紙に書き出してみましょう。思考を外部に出すことで、頭の中が整理され、客観的に問題を見つめることができます。「明日やることリスト」を作るだけでも、「考えなければならないこと」を脳から追い出す効果があります。

- 専門家への相談: ストレスの原因が根深い場合や、不眠が長期間続いている場合は、一人で抱え込まずに専門家の力を借りることも重要です。カウンセラーや心療内科、精神科医に相談することで、適切なアドバイスや治療を受けることができます。

- 日中のストレスケア: 日中に適度な運動をする、友人と話す、趣味の時間を作るなど、ストレスを発散させる活動を積極的に取り入れることも、夜の安眠につながります。

α波音楽は、あくまで心身が健康な状態、あるいは軽度のストレス状態にある場合に、リラックスを促進する補助的なツールです。深刻な精神的負荷がかかっている場合は、まずその負荷を軽減するための専門的なケアを優先しましょう。

聴いている音楽の好みが合わない

もう一つの非常にシンプルかつ見過ごされがちな原因が、「単純に、聴いている音楽の好みが合わない」というものです。

「α波」「ヒーリング」「快眠」といったキーワードで紹介されている音楽は、一般的にリラックス効果が高いとされるパターン(ゆったりしたテンポ、歌詞がない、自然音など)に基づいて作られています。しかし、音楽の好みは極めて主観的なものです。育った環境、これまでの音楽経験、個人の感性によって、心地よいと感じる音は千差万別です。

例えば、多くの人にとって癒やしとなるピアノの音色が、ある人にとっては「物悲しい感じがして苦手」かもしれません。あるいは、川のせせらぎの音が、逆に「トイレに行きたくなるから落ち着かない」と感じる人もいるでしょう。また、アンビエントミュージックのような単調な音楽が、「退屈すぎてかえって他のことを考えてしまう」というケースも考えられます。

「これが良いとされているから」という理由だけで、自分が心から心地よいと感じられない音楽を我慢して聴き続けるのは、リラックスどころか一種の苦行になってしまいます。 これでは、α波が出るどころか、不快感によるストレスでβ波が出てしまう可能性さえあります。

対処法:

この問題の解決策はただ一つ、「既成概念に囚われず、自分が本当に『気持ちいい』『落ち着く』と感じる音を探す旅に出る」ことです。

- ジャンルを広げて試す: 一般的なヒーリングミュージックだけでなく、様々なジャンルを試してみましょう。静かなジャズのピアノトリオ、グレゴリオ聖歌、ミニマル・ミュージック、民族楽器(ガムランやカリンバなど)の演奏、シンセサイザーによる壮大なサウンドスケープ(音風景)など、意外なところにあなたの「安眠サウンド」が隠れているかもしれません。

- 「音」そのものに注目する: 音楽という形式にこだわらず、「音」そのものに目を向けるのも良い方法です。例えば、ホワイトノイズ(換気扇やテレビの砂嵐の音)、ピンクノイズ(雨音や滝の音に近い)、ブラウンノイズ(より低い音域のゴーッという音)など、特定の周波数特性を持つノイズ音は、思考を遮断し、深いリラックスをもたらすとして人気があります。

- 無音を試す: そもそも、音楽や音が無い「静寂」が最もリラックスできる、という人もいます。その場合は、無理に何かを聴こうとせず、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを使って、できるだけ無音の状態を作り出すのが最善の方法かもしれません。

α波音楽探しのゴールは、他人にとっての良い音楽ではなく、あなた自身の心と体が「イエス」と答える音を見つけることです。 探求の過程そのものを楽しみながら、自分だけの聖域となるサウンドを見つけ出しましょう。

おすすめのα波音楽が聴けるサービス・アプリ5選

幸いなことに、現代ではスマートフォンやパソコンを使えば、膨大な数のα波音楽やリラクゼーション音源に手軽にアクセスできます。しかし、選択肢が多すぎると逆に何を選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、α波音楽や睡眠用BGMを探すのに特におすすめの、代表的な音楽配信サービスと専門アプリを5つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴を比較し、ご自身のライフスタイルや好みに合ったものを見つけてみてください。

| サービス名 | 特徴 | 料金(目安) | 睡眠向けコンテンツの探し方 |

|---|---|---|---|

| Spotify | 膨大な楽曲数。公式・ユーザー作成の睡眠/リラックス系プレイリストが豊富。ポッドキャストも充実。 | 無料(広告あり) / Premium(月額980円~) | 「睡眠」「α波」「アンビエント」で検索。「スリープ」ハブから探す。 |

| Apple Music | 高音質(ロスレス、空間オーディオ)。Appleデバイスとの連携がスムーズ。キュレーションされたプレイリストが充実。 | 月額1,080円~(無料トライアルあり) | 「見つける」タブや検索で「ヒーリング」「フォーカス」などを探す。 |

| YouTube | 圧倒的な楽曲・動画数で無料で利用可能。長時間再生の作業用・睡眠用BGMが豊富。広告がデメリット。 | 無料(広告あり) / Premium(月額1,280円~) | 「α波 睡眠 長時間」「ヒーリングミュージック 焚き火」などで検索。 |

| Calm | 睡眠、瞑想、リラクゼーションに特化したアプリ。「スリープストーリー(眠れる物語)」が有名。 | 一部無料 / Premium(年額6,500円など) | アプリ内の「Sleep」タブに音楽、ストーリー、瞑想が集約されている。 |

| Tide | 睡眠、集中、リラックスのためのミニマルなアプリ。自然音と音楽の組み合わせが秀逸。ポモドーロタイマー機能も。 | 一部無料 / Plus(買い切りまたは月額制) | アプリを開くとすぐに自然音ベースのサウンドスケープが再生される。 |

| 参照:各サービス公式サイト(2024年5月時点の情報を基に記載) |

① Spotify

世界最大手の音楽ストリーミングサービスであるSpotifyは、α波音楽を探す上でも非常に強力なプラットフォームです。最大の魅力は、圧倒的な楽曲数と、質の高いプレイリストの豊富さにあります。

Spotifyには、公式の編集チームが作成した専門的なプレイリストが多数存在します。例えば、「Sleep」「Deep Sleep」といった睡眠に特化したハブ(まとめページ)があり、そこには静かなピアノ曲を集めた「Peaceful Piano」や、アンビエントミュージックを集めた「Ambient Chill」、自然音の「Nature Sounds」など、様々なテーマのプレイリストが用意されています。

また、世界中のユーザーが作成・公開しているプレイリストも宝の山です。「α波」「ヒーリング」「瞑想」といったキーワードで検索すれば、個人の好みに基づいたユニークな選曲リストが無数に見つかります。

無料プランでも利用できますが、数曲ごとに広告が挿入されるため、睡眠用として使う場合は途中で覚醒してしまう可能性があります。快適な睡眠環境を求めるなら、広告なしでオフライン再生も可能なPremiumプランへの加入を強くおすすめします。

② Apple Music

iPhoneやMacなどApple製品のユーザーであれば、Apple Musicが第一の選択肢になるでしょう。高音質(ロスレスオーディオ)や、立体的な音響体験ができる空間オーディオに対応した楽曲が豊富なのが大きな特徴です。特にアンビエントミュージックや自然音などは、空間オーディオで聴くことで、より深い没入感とリラックス効果を得られます。

Apple Musicも、専門のキュレーターによる質の高いプレイリストが充実しています。「見つける」タブから「ウェルネス」や「フォーカス」といったカテゴリを探すと、「ヒーリング」、「静かな時間」、「睡眠のためのサウンド」といったテーマのプレイリストが見つかります。Apple製品とのシームレスな連携も魅力で、Siriに「リラックスできる音楽をかけて」と頼むだけで、最適な曲を再生してくれます。

月額制のサービスで無料プランはありませんが、多くの場合、新規ユーザー向けの無料トライアル期間が設けられています。

③ YouTube

手軽さとコンテンツの多様性で言えば、YouTubeの右に出るものはありません。 完全に無料で、ログインさえ不要で膨大な量のα波音楽やヒーリングミュージックを聴くことができます。

YouTubeの最大のメリットは、「8時間 睡眠用BGM」「焚き火の音 10時間」といった、長時間再生を前提とした動画が非常に多いことです。一度再生すれば、朝まで音が途切れる心配がありません(ただし、スリープタイマーの活用は推奨されます)。また、美しい自然の映像や、ゆらめく炎、雨が窓を打つアニメーションなど、視覚的にも癒やし効果のある動画が豊富なのも特徴です。

一方、最大のデメリットは広告の存在です。リラックスしている最中に突然大音量の広告が流れると、心臓に悪く、一気に覚醒してしまいます。この問題を解決するには、広告なしでバックグラウンド再生やオフライン再生が可能になる有料プラン「YouTube Premium」への加入が実質的に必須となります。

④ Calm

Calmは、音楽ストリーミングサービスとは一線を画す、睡眠、瞑想、リラクゼーションに特化した専門アプリです。単なる音楽の提供に留まらず、総合的なマインドフルネス体験を提供することに重点を置いています。

Calmの代名詞とも言えるのが「スリープストーリー」というコンテンツです。これは、著名な俳優やナレーターが、穏やかな声で風景描写豊かな物語を読み聞かせてくれるもので、子どもの頃に絵本を読んでもらった時のような安心感に包まれながら、自然と眠りに落ちることができます。

もちろん、ヒーリングミュージックや自然音のライブラリも充実しており、そのすべてが睡眠の専門家の監修のもと、科学的知見に基づいて制作されています。料金は年額制が基本で、一般的な音楽サービスよりは高価ですが、不眠に真剣に悩んでおり、音楽以外の多角的なアプローチも試したいという方には、投資する価値のあるアプリと言えるでしょう。

⑤ Tide

Tideは、Calmと同様に心身の健康をサポートするアプリですが、よりミニマルで洗練されたデザインと、シンプルな機能性が特徴です。特に、自然音と音楽の組み合わせのクオリティが高いことで知られています。

アプリを起動すると、美しい自然の風景とともに、そのシーンに合わせたサウンドスケープ(音風景)が流れます。雨、森、海、カフェなど、様々なシーンが用意されており、集中したい時、リラックスしたい時、眠りたい時といった目的に合わせて選ぶことができます。

また、ポモドーロ・テクニック(集中と休憩を繰り返す時間管理術)を実践するためのタイマー機能も搭載されており、日中の集中力アップにも役立ちます。基本的な機能は無料で利用できますが、より多くのサウンドや機能を使いたい場合は有料のPlusプランにアップグレードする必要があります。ごちゃごちゃした機能は不要で、シンプルかつ高品質な環境音を求める方におすすめのアプリです。

音楽以外でα波を増やす4つの方法

α波音楽は非常に有効なリラックス手段ですが、健やかな心身と質の高い睡眠を手に入れるためには、ライフスタイル全体でα波を意識することが大切です。幸い、私たちの身の回りには、音楽以外にもα波を増やし、心を落ち着かせるための素晴らしい方法がたくさんあります。ここでは、今日からでも始められる、代表的な4つの方法をご紹介します。これらを音楽と組み合わせることで、相乗効果が期待できます。

① 瞑想や腹式呼吸を行う

瞑想は、古くから伝わる、α波を増やすための最も直接的で効果的なテクニックの一つです。 近年では「マインドフルネス瞑想」として科学的な研究も進み、ストレス軽減、集中力向上、感情のコントロールなどに効果があることが証明されています。

瞑想というと難しく聞こえるかもしれませんが、基本的なやり方は非常にシンプルです。

- 静かで邪魔の入らない場所に、背筋を軽く伸ばして座ります(椅子でも床でも構いません)。

- 目を閉じて、意識を自分の呼吸に向けます。

- 空気が鼻から入り、肺を満たし、そして口や鼻から出ていく感覚を、ただ観察します。

- 途中で雑念(考え事や感情)が浮かんできても、「雑念が湧いたな」と気づくだけで、それを追いかけたり、評価したりせず、再びそっと意識を呼吸に戻します。

これを1日5分からでも良いので、毎日続けることが重要です。

また、瞑想と合わせて行いたいのが「腹式呼吸」です。これは、副交感神経を効果的に刺激し、心身をリラックスモードに切り替える呼吸法です。

- 楽な姿勢で、片手をお腹に置きます。

- 鼻からゆっくりと息を吸いながら、お腹が風船のように膨らんでいくのを感じます(4秒ほどかけて)。

- 一旦息を止め(1〜2秒)、今度は口からゆっくりと、時間をかけて息を吐き出します。お腹がへこんでいくのを感じながら、体中の緊張が息とともに出ていくのをイメージします(6〜8秒ほどかけて)。

この腹式呼吸を数回繰り返すだけでも、心拍数が落ち着き、気持ちが穏やかになるのを感じられるでしょう。就寝前に布団の中で行うのも非常に効果的です。特別な道具も場所も必要としない瞑想と深呼吸は、最も手軽で強力なセルフケアツールです。

② ヨガやストレッチで体を動かす

日中のデスクワークやスマートフォンの長時間利用で、私たちの体は知らず知らずのうちに緊張し、凝り固まっています。この体の緊張は、心の緊張にも直結します。ゆっくりとした動きで体をほぐすヨガやストレッチは、血行を促進し、筋肉のこわばりを解消することで、心身両面からのリラックスを促し、α波を誘発します。

重要なのは、激しい運動ではなく、心地よいと感じる範囲で、呼吸と動きを連動させることです。激しい運動は交感神経を刺激し、体を興奮させてしまうため、特に就寝前には逆効果です。

おすすめは、就寝前に行う「夜ヨガ」やリラクゼーション系のストレッチです。以下のような簡単なポーズを取り入れてみましょう。

- 猫と牛のポーズ: 四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸め(猫)、息を吸いながら背中を反らせる(牛)。背骨全体の緊張をほぐします。

- チャイルドポーズ: 正座の状態から、上半身を前に倒して額を床につけます。全身の力を抜き、深い呼吸を繰り返します。安心感をもたらすポーズです。

- ガス抜きのポーズ: 仰向けになり、両膝を抱えて胸に引き寄せます。腰回りの緊張を和らげます。

これらの動きを、深い呼吸とともにゆっくりと行うことで、体の末端まで温まり、心地よい眠気を感じやすくなります。「体からのアプローチ」で脳をリラックスさせる、非常に有効な方法です。

③ 森林浴で自然に触れる

現代社会で人工的な環境に囲まれて生活している私たちは、本能的に自然を求めています。公園や森の中を散歩する「森林浴」は、科学的にもストレス軽減効果が証明されている、優れたα波増進法です。

森林浴が心身に良い影響を与える理由は、一つではありません。

- フィトンチッド: 樹木が発散する揮発性の化学物質で、リラックス効果や免疫力を高める効果があるとされています。

- 1/fゆらぎ: 木漏れ日、風の音、鳥のさえずりなど、自然界はα波を誘発する「1/fゆらぎ」に満ちています。

- 色彩効果: 緑色は、目の疲れを癒やし、心を穏やかにする効果があると言われています。

週末に少し足を伸ばしてハイキングに出かけたり、近くの公園の緑の中をゆっくり歩いたりする時間を作りましょう。その際、スマートフォンはカバンにしまい、五感で自然を感じることを意識してみてください。土の匂いを嗅ぎ、鳥の声に耳を澄まし、木の幹に触れてみる。そうすることで、デジタル社会で疲弊した脳がリフレッシュされ、自然とα波が優位な状態になっていきます。

遠出が難しい場合でも、ベランダに観葉植物を置いたり、部屋に花を飾ったり、窓から空や雲をぼーっと眺めたりするだけでも、ささやかな自然とのつながりを感じることができ、リラックス効果が得られます。

④ アロマテラピーで香りを楽しむ

五感の中で、嗅覚は唯一、思考を介さずに感情や記憶、本能を司る「大脳辺縁系」に直接働きかける特殊な感覚です。そのため、特定の香りを嗅ぐことで、瞬時に気分をリラックスさせたり、リフレッシュさせたりすることが可能です。この香りの力を利用した自然療法がアロマテラピーです。

植物から抽出された天然の香り成分である「精油(エッセンシャルオイル)」には、様々な薬理作用を持つものがあります。特に、α波を増やし、安眠をサポートするとされる代表的な精油には、以下のようなものがあります。

- ラベンダー: 「万能オイル」とも呼ばれ、鎮静作用が高く、不安や緊張を和らげて眠りを誘う代表的な香りです。

- カモミール・ローマン: りんごのような甘い香りで、神経の高ぶりを鎮め、心を穏やかにする効果があります。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかさの中にフローラルな甘さがあり、落ち込んだ気分を和らげ、リラックスさせます。

- サンダルウッド(白檀): 深く落ち着いた木の香りで、瞑想にも使われ、心の静けさをもたらします。

これらの精油の楽しみ方は様々です。アロマディフューザーで部屋全体に香りを拡散させたり、アロマストーンやティッシュに数滴垂らして枕元に置いたり、お風呂に数滴入れてアロマバスを楽しんだり。就寝前のリラックスタイムに、α波音楽とアロマテラピーを組み合わせることで、聴覚と嗅覚の両方から脳に働きかけ、極上の癒やし空間を演出することができます。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための基盤です。この記事では、その鍵を握る「α波」と、それを効果的に引き出す「α波音楽」について、多角的な視点から詳しく解説してきました。

最後に、本記事の要点を振り返りましょう。

まず、α波とは、私たちの脳がリラックスしている時や、穏やかに集中している時に現れる脳波です。日中の活動やストレスによって優位になるβ波(覚醒・緊張)から、睡眠へと続くθ波・δ波(まどろみ・深い眠り)へのスムーズな移行を促す、いわば「眠りの案内人」のような存在です。

α波音楽を聴くことには、睡眠に対して主に4つの素晴らしい効果が期待できます。

- リラックス状態を作り、寝つきを良くする。

- 乱れがちな自律神経のバランスを整える。

- ストレスホルモンを抑制し、心理的な負担を軽くする。

- 深い睡眠を促し、睡眠全体の質を向上させる。

これらの効果は睡眠だけでなく、日中の集中力や記憶力の向上にも繋がり、私たちの生活全体のパフォーマンスを高める可能性を秘めています。

効果的なα波音楽を選ぶためのポイントは、「歌詞のないインストゥルメンタル」「ゆっくりなテンポ」「自然音入り」の3つです。そして、その効果を最大化するためには、就寝30分前から聴き始め、毎日決まった時間に聴くことを習慣化し、イヤホンなどを活用しながら、部屋を暗くして五感全体でリラックスできる環境を整えることが重要です。

一方で、スマートフォンが発するブルーライトを避け、大きすぎる音量で聴かないこと、そして便利なスリープタイマー機能を活用するといった注意点も忘れてはなりません。また、効果には個人差があることを理解し、「効かなければならない」とプレッシャーに感じないことも、健やかな心のためには不可欠です。

もし音楽だけでは効果を感じにくい場合は、強いストレスを抱えていたり、音楽の好みが合っていなかったりする可能性があります。その際は、ストレスケアを優先したり、既成概念に囚われず自分が本当に心地よいと感じる音を探したりすることが大切です。

そして、α波を増やす方法は音楽だけではありません。瞑想や腹式呼吸、ヨガやストレッチ、森林浴、アロマテラピーといったライフスタイルの中での工夫が、音楽の効果をさらに高め、心身の安定に大きく貢献します。

睡眠の悩みは複雑で、解決策は一つではありません。しかし、α波音楽は、誰でも手軽に始められる、非常に有効な第一歩です。この記事で紹介した知識を参考に、ぜひ今夜から、あなただけの「眠りのサウンドトラック」を探す旅を始めてみてください。心地よい音に身を委ね、心と体を深く癒やすことで、明日がより輝かしい一日になることを願っています。