「日中に耐えがたいほどの眠気に襲われる」「会議中や食事中に、意識が飛ぶように眠ってしまう」。もし、あなたがこのような経験に悩まされているなら、それは単なる寝不足や気合の問題ではないかもしれません。その背後には、「ナルコレプシー」という睡眠障害が隠れている可能性があります。

この記事では、ナルコレプシーとはどのような病気なのか、その基本的な知識から、具体的な症状、原因、診断方法、そして治療法に至るまで、網羅的に詳しく解説します。また、日常生活でできる工夫や、利用可能な医療費助成制度についても触れていきます。この記事を通じて、ナルコレプシーへの理解を深め、もしご自身や周りの方が該当するかもしれないと感じたときに、次の一歩を踏み出すための助けとなることを目指します。

目次

ナルコレプシーとは

ナルコレプシーは、日中に場所や状況を選ばず、突然強い眠気に襲われて眠り込んでしまう「睡眠発作」を主な症状とする、慢性の神経疾患です。一般的には「睡眠障害」の一つ、特に日中の過剰な眠気を特徴とする「過眠症」に分類されます。

多くの人が「眠い病気」と聞くと、単に夜更かしが原因の寝不足をイメージするかもしれません。しかし、ナルコレプシーの眠気は、健康な人が徹夜明けに感じる眠気とは質的に全く異なります。本人の意思や気力では到底抗うことができない、非常に強力で突然の眠気であることが特徴です。そのため、会話中、食事中、歩行中、あるいは重要な会議の最中といった、通常では考えられない状況でも眠りに落ちてしまうことがあります。

この病気の本質は、睡眠と覚醒の切り替えをコントロールする脳の機能に問題が生じている点にあります。私たちの脳には、起きている状態(覚醒)と眠っている状態(睡眠)を適切に切り替えるスイッチのような仕組みがあります。ナルコレプシーの患者さんの脳では、このスイッチがうまく機能せず、覚醒しているべき時間帯に、突然睡眠の状態、特に夢を見る段階である「レム睡眠」の要素が不適切に現れてしまうのです。

このレム睡眠の異常な出現が、日中の耐えがたい眠気だけでなく、後述する「情動脱力発作(カタプレキシー)」や「入眠時幻覚」、「睡眠麻痺」といった特有の症状を引き起こす原因と考えられています。

ナルコレプシーは、日常生活や社会生活に深刻な影響を及ぼす病気です。学業や仕事のパフォーマンス低下はもちろん、居眠りが「怠けている」「やる気がない」と周囲から誤解され、人間関係に悩んだり、自尊心が低下したりすることも少なくありません。また、車の運転中や機械の操作中に睡眠発作が起これば、命に関わる重大な事故につながる危険性もはらんでいます。

したがって、ナルコレプシーは決して軽視できる状態ではなく、早期に正しい診断を受け、適切な治療と対策を講じることが極めて重要な疾患です。幸い、近年では研究が進み、病気のメカニズムの解明や有効な治療薬の開発も進んでいます。適切な治療と生活上の工夫によって、症状をコントロールし、学業や仕事を続けながら、充実した社会生活を送ることも十分に可能です。

ナルコレプシーの有病率

ナルコレプシーは、決して極端に稀な病気ではありません。世界的に見ると、その有病率は国や地域によって差がありますが、欧米ではおよそ2,000人~5,000人に1人程度と報告されています。

一方で、日本では有病率が比較的高く、人口1万人あたり10~16人程度、およそ600人に1人の割合で存在すると考えられています。これは、世界的に見ても有病率が高いグループに属します。(参照:難病情報センター)

しかし、これはあくまで診断されている患者さんの数に基づいた推定値です。ナルコレプシーの症状、特に日中の眠気は、単なる体質や生活習慣の問題として見過ごされがちです。そのため、自分が病気であることに気づかず、医療機関を受診していない潜在的な患者さんは、この数倍にのぼる可能性も指摘されています。

ナルコレプシーは、多くの場合10代、特に思春期に発症することが知られています。10代半ばから20代前半が発症のピークであり、40歳以降での発症は比較的稀です。男女差はほとんどないとされています。

10代という多感な時期に発症することが多いため、授業中の居眠りを教師から叱責されたり、友人からからかわれたりすることで、学業不振や不登校につながるケースも少なくありません。本人も「自分がだらしないからだ」と思い悩み、誰にも相談できずに孤立してしまうこともあります。

この記事を読んでいる方の中にも、ご自身やお子さんが長年にわたって原因不明の眠気に苦しみ、「なぜ自分だけこんなに眠いのだろう」と悩んできた方がいるかもしれません。ナルコレプシーは、適切な診断と治療によって生活の質を大きく改善できる病気です。決して珍しい病気ではないという事実を知り、まずは専門医に相談する勇気を持つことが、問題解決への第一歩となります。

ナルコレプシーの主な症状6つ

ナルコレプシーは、日中の強い眠気以外にも、いくつかの特徴的な症状を伴います。これらの症状は、覚醒とレム睡眠の境界が曖昧になることによって引き起こされると考えられています。すべての症状が必ず現れるわけではなく、症状の組み合わせや重症度には個人差があります。ここでは、ナルコレプシーの主要な6つの症状について、それぞれ詳しく解説します。

| 症状名 | 概要 | 特徴 |

|---|---|---|

| 日中の耐えがたい眠気 | 状況に関わらず、突然強烈な眠気に襲われる。 | 睡眠発作とも呼ばれる。本人の意思では抵抗が困難。 |

| 情動脱力発作(カタプレキシー) | 笑いや驚きなど強い感情をきっかけに、全身の筋力が抜ける。 | ナルコレプシー(特にタイプ1)に特徴的。意識は保たれる。 |

| 入眠時幻覚 | 眠り際に、非常に鮮明で現実的な幻覚を体験する。 | 恐怖感を伴うことが多く、聴覚や触覚を伴うこともある。 |

| 睡眠麻痺(金縛り) | 入眠時や覚醒時に体が動かなくなる、いわゆる「金縛り」。 | 健康な人よりも頻度が高く、入眠時幻覚を伴いやすい。 |

| 自動症 | 眠気がある状態で、無意識に行動を継続してしまう。 | 行動中の記憶がない、または曖昧であることが多い。 |

| 夜間熟眠障害 | 夜間の睡眠が浅く、何度も目が覚めてしまう。 | 日中の過眠とは対照的に、夜はぐっすり眠れない。 |

① 日中の耐えがたい眠気

日中の耐えがたい眠気は、ナルコレプシーの中核となる症状であり、「睡眠発作」とも呼ばれます。これは、健康な人が感じるような「だんだん眠くなる」という感覚とは異なり、前触れなく、突然抗いがたい眠気に襲われるのが特徴です。

例えば、以下のような状況で睡眠発作は起こりえます。

- 学校の授業中や会社の会議中

- 友人や家族との会話の最中

- 食事をしているとき

- 道を歩いているとき

- 自動車の運転中

特に、退屈な会議や単調な作業中など、受動的な状況で起こりやすい傾向がありますが、本人が楽しんでいる活動の最中に起こることも珍しくありません。この眠気は非常に強力で、本人がどれだけ「眠ってはいけない」と強く思っていても、意識が途切れるように数分から十数分間眠り込んでしまいます。

睡眠発作から目覚めた後は、一時的に頭がすっきりとし、爽快感が得られることが多いです。しかし、その効果は長くは続かず、1~2時間もすれば再び強い眠気に襲われるというサイクルを繰り返します。この「短い仮眠で一時的に回復する」という点は、他の過眠症との違いを見分ける上での一つのポイントにもなります。

この症状は、周囲から「怠け」「不真面目」といった誤解を受けやすく、患者さんにとって大きな精神的苦痛の原因となります。学業成績の低下や仕事上のミス、社会的な信用の失墜など、人生の様々な側面に深刻な影を落とす可能性があります。

② 情動脱力発作(カタプレキシー)

情動脱力発作(カタプレキシー)は、ナルコレプシーに極めて特徴的な症状であり、診断上の重要な手がかりとなります。これは、笑う、喜ぶ、驚く、怒るといった強い感情の起伏、特に陽性の感情が引き金となって、突然、体の筋力(姿勢を保つための筋肉の緊張)が抜けてしまう発作です。

通常、私たちが夢を見ているレム睡眠中は、夢の内容に合わせて体が動いてしまわないように、全身の筋肉の力が抜ける「筋弛緩」という状態になっています。情動脱力発作は、このレム睡眠中に起こるはずの筋弛緩が、覚醒している時に感情の高ぶりをきっかけとして不適切に現れてしまう現象と考えられています。

発作の程度は様々です。

- 軽度な場合: ろれつが回りにくくなる、膝がカクンと折れる、持っているものを落とす、顔の筋肉が緩んで表情がなくなる、首が垂れるなど。

- 重度な場合: 全身の力が完全に抜けてしまい、その場に崩れ落ちるように倒れ込んでしまう。

発作の持続時間は数秒から数分程度で、自然に回復します。重要なのは、発作中も意識ははっきりしており、周囲の状況を完全に認識している点です。体が動かないのに意識はあるという状態は、患者さんにとって大きな不安や恐怖を伴います。

この発作を恐れるあまり、患者さんは無意識のうちに感情を抑制するようになります。面白いことがあっても大声で笑うのを避けたり、人と感情的なやり取りをすることを避けたりするなど、感情表現が乏しくなってしまうことがあります。これは、社会生活や人間関係を築く上で大きな障害となり得ます。

③ 入眠時幻覚

入眠時幻覚は、その名の通り、眠りに入る直前(入眠時)に体験する、非常に鮮明で現実感のある幻覚です。夢とは異なり、まだ意識が完全には眠りに落ちていない状態で、現実世界に幻覚が入り込んでくるように感じられます。

幻覚の内容は人それぞれですが、視覚的なものが多く、「部屋に誰かが侵入してくる」「虫が壁を這っている」「知らない人が自分を見下ろしている」といった、恐怖を伴う内容が少なくありません。また、人の声が聞こえるといった聴覚的な幻覚や、体に触られているような触覚的な幻覚を伴うこともあります。

この幻覚は極めてリアルなため、患者さんはそれが現実なのか幻覚なのか区別がつかず、強い恐怖や不安を感じます。特に、後述する睡眠麻痺と同時に起こることが多く、その恐怖感は一層増幅されます。

④ 睡眠麻痺(金縛り)

睡眠麻痺は、一般的に「金縛り」として知られている現象です。入眠時や、朝方目が覚めた直後(覚醒時)に、意識ははっきりしているにもかかわらず、体を全く動かすことができず、声も出せない状態を指します。

これも情動脱力発作と同様に、レム睡眠中の筋弛緩が、意識が覚醒している時間帯に持ち越されてしまうことで起こると考えられています。健康な人でも一生に一度は経験することがあると言われていますが、ナルコレプシーの患者さんでは、この睡眠麻痺を頻繁に、かつ繰り返し経験します。

睡眠麻痺自体は数分で自然に解消され、身体に直接的な害はありません。しかし、動きたいのに動けない、助けを呼びたいのに声が出せないという状況は、激しい恐怖とパニックを引き起こします。特に入眠時幻覚と同時に体験すると、「恐ろしいものが近づいてくるのに、身動き一つとれない」という地獄のような体験となり、眠ること自体に恐怖を感じるようになる(入眠恐怖)原因にもなります。

⑤ 自動症

自動症は、強い眠気がある状態で、半分眠っているような意識が朦朧としたまま、無意識的に行動を続けてしまう状態です。本人はその間の行動を全く覚えていないか、断片的にしか覚えていません。

例えば、以下のような行動が見られます。

- 会話の文脈が全く合わない、支離滅裂なことを話す。

- ノートに意味不明な文字や図形を書き殴っている。

- 料理中に、冷蔵庫にあるはずのないものを鍋に入れてしまう。

- 電車で目的の駅をはるかに乗り過ごしてしまう。

- 歩きながら、持っているものをどこかに置き忘れてしまう。

行動そのものは単純な繰り返しであることが多いですが、時に複雑な行動を伴うこともあります。本人は無意識下で行動しているため、後からその結果を見て「なぜこんなことをしたのだろう」と困惑することになります。

自動症は、仕事や学業における単純なミスや能率の低下につながるだけでなく、時に危険な状況を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。

⑥ 夜間熟眠障害

日中にあれほど強い眠気に悩まされるにもかかわらず、夜になると逆にぐっすり眠れないという、一見矛盾した症状もナルコレプシーの特徴の一つです。これを夜間熟眠障害と呼びます。

具体的には、夜間の睡眠が浅く、何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)。また、非常に鮮明で生々しい夢(悪夢を含む)を頻繁に見るため、眠っていても心身が休まらないと感じることが多いです。

これは、ナルコレプシーが「睡眠と覚醒のスイッチ」の故障であることに起因します。日中に覚醒を維持できないのと同様に、夜間も安定した睡眠を維持することができず、睡眠が断片化してしまうのです。その結果、睡眠時間は十分なはずなのに、朝起きても疲れが取れていない、すっきりしないといった感覚を抱くことになります。

これらの6つの症状は、ナルコレプシーが単なる「眠い病気」ではなく、睡眠と覚醒のサイクル全体に異常をきたす複雑な神経疾患であることを示しています。もし複数の症状に心当たりがある場合は、専門医への相談を強く推奨します。

ナルコレプシーの主な原因

ナルコレプシーがなぜ起こるのか、その原因の全貌はまだ完全には解明されていません。しかし、近年の研究によって、その発症に深く関わる脳内のメカニズムが明らかになってきました。現在、最も有力視されているのは、「オレキシン」という脳内物質の不足と、特定の遺伝的要因の組み合わせです。

脳内の物質「オレキシン」の不足

ナルコレプシーの原因を語る上で最も重要なキーワードが「オレキシン(別名:ヒポクレチン)」です。オレキシンは、脳の視床下部という場所にある特定の神経細胞(オレキシン産生神経)だけで作られる神経伝達物質です。

オレキシンの主な役割は、覚醒状態を安定して維持し、睡眠と覚醒のサイクルを適切にコントロールすることです。日中にオレキシンが活発に働くことで、私たちは眠気を感じることなく、安定して活動し続けることができます。また、食欲や情動、自律神経系の調整などにも関わっていると考えられています。

研究により、情動脱力発作(カタプレキシー)を伴う典型的なナルコレプシー(タイプ1)の患者さんのほとんどで、このオレキシンを産生する神経細胞が、後天的に著しく減少または消失していることが発見されました。脳脊髄液中のオレキシン濃度を測定すると、健常者と比べて極端に低いか、検出できないレベルになっています。

オレキシンが不足すると、覚醒を維持する力が弱まるため、日中に突然強い眠気に襲われる「睡眠発作」が起こります。また、覚醒とレム睡眠の境界が不安定になり、本来レム睡眠中に出現するはずの「筋弛緩」が覚醒時に漏れ出して「情動脱力発作」を引き起こしたり、夢(幻覚)や金縛りが覚醒と睡眠の移行期に現れたりすると考えられています。

では、なぜオレキシン産生神経が壊れてしまうのでしょうか。その原因として現在最も有力視されているのが「自己免疫疾患説」です。これは、何らかのきっかけで、本来はウイルスや細菌などの外敵を攻撃するはずの免疫システムが、誤って自分自身のオレキシン産生神経を攻撃し、破壊してしまうという考え方です。

その引き金となる環境要因として、インフルエンザウイルス(特に2009年に流行した新型インフルエンザA/H1N1亜型)への感染や、特定のワクチン接種などが関連している可能性が指摘されています。冬に発症者が多いことや、感染症の後に発症するケースが報告されていることが、この説を裏付けています。しかし、すべての患者さんがこれらの要因を持っているわけではなく、まだ解明されていない他の要因の存在も示唆されています。

特定の遺伝子(HLA)との関連

ナルコレプシーの発症には、遺伝的な要因も深く関わっていることがわかっています。具体的には、HLA(Human Leukocyte Antigen:ヒト白血球抗原)という特定の遺伝子タイプとの強い関連が指摘されています。

HLAは、免疫システムが「自己(自分自身の細胞)」と「非自己(ウイルスなどの異物)」を区別するために重要な役割を果たす分子です。このHLAのタイプは人によって様々で、いわば細胞の血液型のようなものです。

研究の結果、ナルコレプシー患者の大部分、特に日本人の患者さんではほぼ100%が「HLA-DRB115:01-DQB106:02」という特定のHLA型を持っていることが明らかになっています。(参照:難病情報センター)

この事実は、ナルコレプシーが自己免疫疾患であるという説を強力に支持するものです。特定のHLA型を持つ人は、免疫システムがオレキシン産生神経を「自己」と認識しにくく、何らかの外的要因(ウイルス感染など)が引き金となった際に、自己攻撃を起こしやすい体質(疾患感受性)を持っているのではないかと考えられています。

しかし、ここで非常に重要な点があります。それは、「この特定のHLA型を持っている人が、必ずナルコレプシーを発症するわけではない」ということです。実際に、このHLA型は日本人全体の約10%~20%が持っている比較的ありふれたタイプです。もしこの遺伝子型を持つだけで発症するのであれば、日本のナルコレプシー患者は現在の数百倍にものぼるはずです。

つまり、HLAはあくまで「ナルコレプシーになりやすい素因」の一つに過ぎません。この遺伝的素因を持つ人が、前述したようなウイルス感染などの「環境要因」にさらされることで、初めて免疫系の異常が引き起こされ、発症に至るのだろうと考えられています。

このため、ナルコレプシーはいわゆる「遺伝病」とは異なります。親から子へ直接遺伝する確率は非常に低く、患者さんの子どもや兄弟姉妹が同じ病気を発症する「家族内発症率」は1~2%程度とされています。遺伝的ななりやすさはあるものの、それだけで発症が決まるわけではないのです。

まとめると、ナルコレプシーの主な原因は、「特定のHLA型という遺伝的素因を持つ人が、ウイルス感染などの環境要因をきっかけに自己免疫反応が起こり、その結果として脳内の覚醒維持物質であるオレキシンが欠乏すること」である、というのが現時点での最も有力な仮説です。

ナルコレプシーと似た症状が現れる病気

日中に強い眠気を感じる「過眠」症状は、ナルコレプシーだけに特有のものではありません。他の様々な病気でも同様の症状が現れるため、正確な診断を下すにはこれらの疾患との鑑別が非常に重要です。自己判断で「自分はナルコレプシーだ」と決めつけたり、逆に「ただの眠気だ」と放置したりすることは危険です。ここでは、ナルコレプシーと間違われやすい代表的な病気とその違いについて解説します。

| 疾患名 | 主な症状 | ナルコレプシーとの主な違い |

|---|---|---|

| ナルコレプシー | 日中の強い眠気(睡眠発作)、情動脱力発作、入眠時幻覚、睡眠麻痺 | 情動脱力発作がある(タイプ1)、短い仮眠で一時的にすっきり回復する |

| 特発性過眠症 | 長時間睡眠(10時間以上)、日中の持続的な眠気、目覚めの悪さ(睡眠酩酊) | 情動脱力発作がない、仮眠をとっても眠気が解消されにくい、目覚めが極端に悪い |

| 反復性過眠症 | 周期的に現れる極度の傾眠期(数日~数週間かけて眠り続ける) | 症状が常に存在するわけではなく周期的、傾眠期以外は無症状、過食などの行動変化を伴うことがある |

| うつ病 | 気分の落ち込み、意欲低下、興味・喜びの喪失、過眠または不眠 | 気分の落ち込みなどの精神症状が主である、情動脱力発作はない |

| 睡眠時無呼吸症候群 | 日中の眠気、大きないびき、睡眠中の呼吸停止、起床時の頭痛 | 大きないびきや無呼吸が特徴、肥満や顎の形が関連することが多い、情動脱力発作はない |

特発性過眠症

特発性過眠症は、ナルコレプシーと同様に日中の過剰な眠気を主症状とする過眠症の一つです。「特発性」とは「原因がわからない」という意味で、その名の通り、眠気の原因となる他の身体疾患や精神疾患、薬物の影響などがないにもかかわらず、強い眠気が慢性的に続く病気です。

ナルコレプシーとの主な違いは以下の通りです。

- 情動脱力発作(カタプレキシー)がない: これが最も大きな違いです。特発性過眠症では、笑ったり驚いたりしても力が抜けることはありません。

- 夜間の睡眠時間が長い: ナルコレプシー患者の夜間睡眠は分断されがちですが、特発性過眠症の患者さんは、夜間に10時間以上眠ってもまだ眠り足りないという、睡眠時間の延長が見られることが特徴です。

- 仮眠の効果が薄い: ナルコレプシーでは15~20分程度の短い仮眠で一時的に爽快感が得られますが、特発性過眠症の場合、仮眠をしても眠気がすっきりと解消されにくく、しばしば1時間以上の長い仮眠になってしまいます。

- 目覚めの悪さ(睡眠酩酊): 朝、目覚まし時計で起きても、意識がはっきりせず、まるで酔っぱらっているかのように朦朧とした状態(睡眠酩酊)が長く続くことがあります。このため、時間通りに活動を開始することが非常に困難です。

眠気の質も異なり、ナルコレプシーが突然襲ってくる「発作的」な眠気であるのに対し、特発性過眠症は一日中、持続的にぼんやりとした眠気が続く傾向があります。

反復性過眠症

反復性過眠症は、非常に稀な睡眠障害で、代表的なものに「クライン・レビン症候群」があります。この病気の最大の特徴は、症状が周期的に現れることです。

数ヶ月から数年に一度、突然、極度の眠気に襲われる「傾眠期」がやってきます。この期間は数日から数週間続き、1日に16時間から20時間以上も眠り続け、食事やトイレの時以外はほとんど起き上がることができません。 傾眠期には、異常な食欲(過食)、現実感の喪失、性欲の亢進、イライラしやすくなるなど、認知機能や行動の著しい変化を伴うことがあります。

そして、この傾眠期が終わると、次の発作が起こるまでの「間欠期」は、過眠症状が全くない、完全に正常な状態に戻ります。

ナルコレプシーとの違いは明らかで、症状が慢性的・持続的に存在するのではなく、病的な傾眠期と無症状の間欠期を繰り返すという、その周期性にあります。

うつ病

うつ病は気分障害の一つですが、その症状として睡眠の問題が現れることは非常に多く、過眠もその一つです。特に、若年層に多いとされる「非定型うつ病」では、気分の落ち込みに加えて、過眠や過食、手足が鉛のように重く感じる「鉛様麻痺」、他者からの拒絶に対する過敏性といった症状が見られることがあります。

ナルコレプシーの眠気が生理的な抵抗しがたい眠気であるのに対し、うつ病に伴う過眠は、現実の辛い状況から逃れるための「逃避的な睡眠」という側面を持つことがあります。

鑑別のポイントは以下の通りです。

- 中心となる症状: うつ病では、持続的な気分の落ち込み、何事にも興味や喜びを感じられない(アンヘドニア)、意欲の低下といった精神症状が中心となります。過眠はあくまで付随する症状の一つです。

- 情動脱力発作の有無: うつ病では情動脱力発作は起こりません。

- 気分の変動: 非定型うつ病では、嫌なことがあると気分が強く落ち込む一方で、良いことがあると一時的に気分が良くなる「気分反応性」が見られることがあります。

ナルコレプシーと診断された患者さんが、症状による生活上の困難から二次的にうつ状態を合併することも少なくないため、両者の慎重な見極めが必要です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)は、日中の眠気を引き起こす最も一般的な原因の一つです。睡眠中に気道が塞がれることで、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸が浅くなる状態(低呼吸)が、一晩に何度も繰り返される病気です。

呼吸が止まるたびに、脳は酸素不足を補うために覚醒し、深い睡眠が妨げられます。本人は夜中に目が覚めている自覚がないことが多いですが、睡眠の質は著しく低下しており、その結果として日中に強い眠気や集中力の低下、倦怠感が生じます。

ナルコレプシーとの鑑別のポイントは以下の通りです。

- 特徴的な身体所見: 大きないびき、特にいびきが一時的に止まった後の、あえぐような激しい呼吸の再開は、睡眠時無呼吸症候群を強く疑わせるサインです。家族などベッドパートナーから指摘されることが診断のきっかけになることも多いです。

- 関連する要因: 肥満、首が短い・太い、下顎が小さい、扁桃腺が大きいといった身体的な特徴が関連していることが多いです。

- その他の症状: 起床時の頭痛や口の渇き、夜間の頻尿などもよく見られる症状です。

- 情動脱力発作の有無: 睡眠時無呼吸症候群では情動脱力発作は起こりません。

これらの疾患は、いずれも専門的な検査を行わなければ正確な診断はできません。特に睡眠時無呼吸症候群は、高血圧や心臓病、脳卒中などの生活習慣病を合併するリスクを高めるため、放置は非常に危険です。気になる症状があれば、必ず専門の医療機関を受診しましょう。

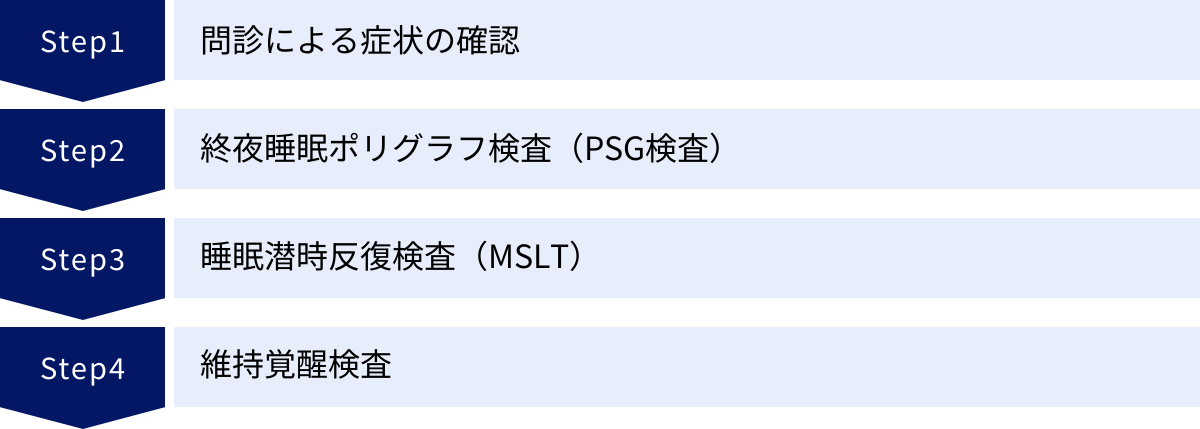

ナルコレプシーの診断と検査の流れ

「もしかしたらナルコレプシーかもしれない」と感じたとき、医療機関ではどのような流れで診断が行われるのでしょうか。ナルコレプシーの診断は、患者さんからの詳しい聞き取り(問診)と、客観的なデータを測定する専門的な検査を組み合わせて、慎重に進められます。ここでは、診断に至るまでの標準的なステップを解説します。

問診による症状の確認

診断の第一歩は、医師による詳細な問診です。患者さんが日常生活で感じている困りごとや症状について、できるだけ具体的に伝えることが、正確な診断への近道となります。

問診では、主に以下のような内容について詳しく尋ねられます。

- 日中の眠気について:

- いつ頃から眠気を感じるようになりましたか?

- どのような状況で眠くなりますか?(例:会議中、運転中、食事中など)

- 眠気はどのくらいの頻度で、1日に何回くらい起こりますか?

- その眠気は我慢できますか?

- 短い仮眠をとると、気分はすっきりしますか? その効果はどのくらい続きますか?

- 情動脱力発作(カタプレキシー)について:

- 笑ったり、びっくりしたりした時に、体の力が抜けるような経験はありますか?

- 具体的にどのような状況で、体のどの部分の力が抜けましたか?(例:膝がガクッとする、ろれつが回らなくなる、物を落とすなど)

- その他の症状について:

- 眠り際に怖い夢のようなもの(幻覚)を見ますか?

- 金縛り(睡眠麻痺)によくあいますか?

- 気づかないうちに何か行動していて、後から驚いた経験(自動症)はありますか?

- 睡眠習慣について:

- 普段、平日は何時に寝て、何時に起きますか? 週末はどうですか?

- 夜はぐっすり眠れていますか? 夜中に何度も目が覚めますか?

- いびきや寝言、睡眠中の足の動きなどを家族から指摘されたことはありますか?

- 既往歴、家族歴、生活歴など:

- これまでに大きな病気や怪我をしたことがありますか?

- 現在、服用している薬はありますか?

- ご家族に同じような症状の方はいらっしゃいますか?

これらの質問に正確に答えるため、事前に「睡眠日誌(スリープログ)」をつけておくことが非常に役立ちます。就寝時刻、起床時刻、日中の眠気を感じた時間や状況、仮眠の時間などを1~2週間記録しておくと、医師に客観的な情報として提供できます。

また、眠気の程度を客観的に評価するための質問票として「エプワース眠気尺度(ESS)」が用いられることもあります。これは、8つの具体的な状況下でどのくらいうとうとするかを点数化するもので、過眠の重症度を把握するのに役立ちます。

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)

問診でナルコレプシーが疑われた場合、次に行われるのが客観的な睡眠検査です。その中心となるのが、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)です。この検査は、通常、検査設備のある病院やクリニックに一晩入院して行われます。

PSG検査では、睡眠中の体の様々な生理現象を同時に記録し、睡眠の状態を詳細に評価します。具体的には、頭や顔、胸、足などに複数のセンサーを取り付け、以下の項目を測定します。

- 脳波(EEG): 睡眠の深さ(睡眠段階)や脳の活動状態を調べる。

- 眼球運動(EOG): レム睡眠(急速眼球運動を伴う睡眠)とノンレム睡眠を区別する。

- 頤筋(おとがいきん)の筋電図(EMG): 顎の筋肉の緊張度を測り、レム睡眠中の筋弛緩を確認する。

- 心電図(ECG): 睡眠中の心拍数の変化や不整脈の有無を調べる。

- 呼吸モニター: 鼻と口の空気の流れ、胸と腹の動きを記録し、無呼吸や低呼吸を検出する。

- 経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2): 血液中の酸素レベルを測定し、無呼吸による低酸素状態を評価する。

- 下肢筋電図: 足の筋肉の動きを記録し、むずむず脚症候群や周期性四肢運動障害の有無を調べる。

この検査の主な目的は2つあります。

一つは、日中の眠気の原因となる他の睡眠障害、特に睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害などを除外することです。これらの病気が見つかれば、まずはその治療が優先されます。

もう一つは、ナルコレプシーに特徴的な睡眠パターンを確認することです。ナルコレプシーの患者さんでは、健常者と比べて、夜間の睡眠開始後、非常に早い段階(通常は15分以内)でレム睡眠が出現する傾向があります。この所見は「SOREMP(Sleep Onset REM Period)」と呼ばれ、診断の手がかりとなります。

睡眠潜時反復検査(MSLT)

MSLT(Multiple Sleep Latency Test)は、PSG検査の翌朝から日中にかけて行われる検査で、日中の眠気の強さ(眠りやすさ)を客観的に数値化するためのゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)とされています。

検査は、静かで暗くした部屋のベッドで、2時間おきに合計5回(例:午前9時、11時、午後1時、3時、5時)行われます。各回の検査では、「リラックスして横になってください。眠くなったら眠って構いません」と指示され、被験者が眠りにつくまでの時間を脳波で測定します。眠りについたら15分間で検査は終了し、被験者を起こします。

この検査で評価される重要な指標は2つです。

- 平均睡眠潜時(Mean Sleep Latency): 5回の検査で、眠りにつくまでにかかった時間の平均値です。この時間が短いほど、日中の眠気が強いことを示します。

- 睡眠開始時レム睡眠(SOREMP)の出現回数: 5回の検査のうち、入眠後15分以内にレム睡眠が出現した回数です。

ナルコレプシーの国際的な診断基準では、「平均睡眠潜時が8分以下」であり、かつ「SOREMPが2回以上」観察されることが、診断を確定するための重要な要件となります。この客観的なデータが、問診で得られた主観的な症状と一致することで、ナルコレプシーの診断が下されます。

維持覚醒検査

維持覚醒検査(MWT; Maintenance of Wakefulness Test)は、MSLTとは逆に、「覚醒状態を維持する能力」を評価する検査です。

検査方法はMSLTと似ていますが、被験者は薄暗く静かな部屋で、楽な姿勢で椅子に座り、「眠らないように努力してください」と指示されます。この状態で、40分間覚醒を維持できるかどうかを測定します。

MWTは、ナルコレプシーの診断そのものに使われることは少ないですが、治療薬の効果を判定したり、自動車の運転や危険な機械の操作が可能かどうかを客観的に評価したりする目的で行われることがあります。

これらの段階的な問診と検査を経て、他の疾患が除外され、ナルコレプシーに特徴的な症状と客観的な検査所見が揃った場合に、最終的な診断が確定します。

ナルコレプシーの治療方法

ナルコレプシーは、現時点では根本的に完治させる治療法は確立されていません。原因であるオレキシン神経の減少を元に戻すことはできないため、病気と長く付き合っていく必要があります。しかし、これは決して悲観的な話ではありません。適切な治療を継続的に行うことで、症状を大幅に改善し、日常生活や社会生活における支障を最小限に抑えることが可能です。

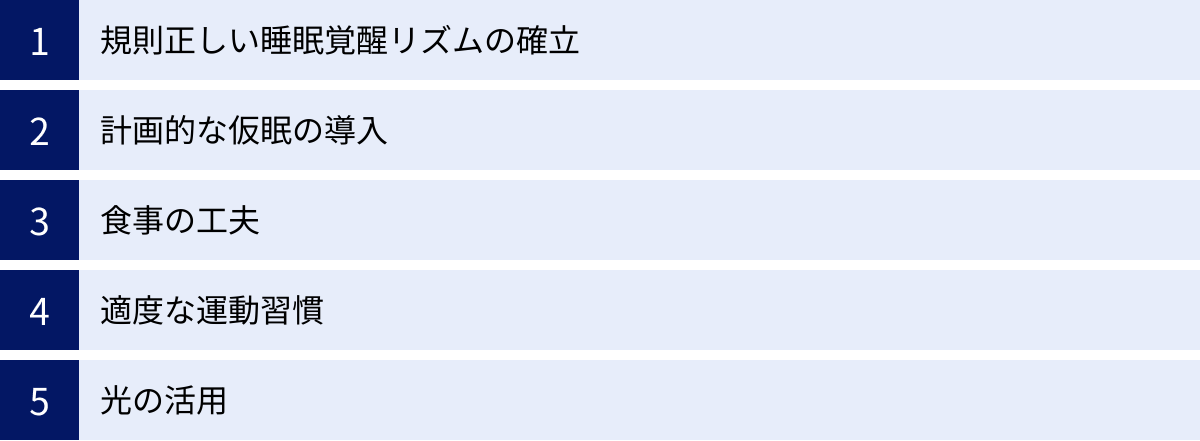

ナルコレプシーの治療は、日常生活の工夫を中心とした「生活習慣の改善」と、症状をコントロールするための「薬物療法」の2つが大きな柱となります。これらはどちらか一方だけを行うのではなく、両方を組み合わせることが極めて重要です。

生活習慣の改善

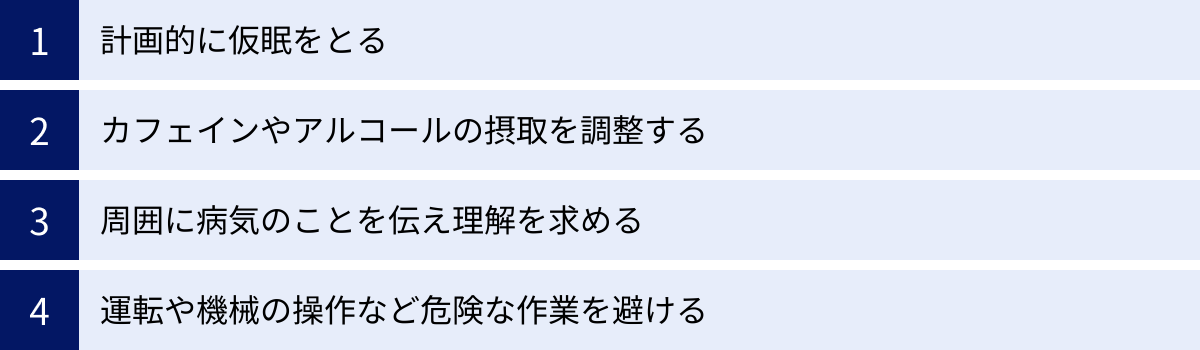

薬物療法の効果を最大限に引き出し、症状を安定させるための土台となるのが、日々の生活習慣の見直しです。患者さん自身が主体的に取り組むセルフケアであり、治療の基本となります。

- 規則正しい睡眠覚醒リズムの確立

最も基本的で重要なのが、毎日できるだけ同じ時刻に就寝し、同じ時刻に起床することです。平日も週末もリズムを崩さないように心がけることで、体内時計が整い、夜間の睡眠の安定化と日中の覚醒レベルの向上につながります。夜更かしや朝寝坊は、症状を悪化させる原因となるため避けるべきです。 - 計画的な仮眠の導入

ナルコレプシーの睡眠発作は、無理に我慢しようとすると、かえって自動症などを引き起こす可能性があります。そこで有効なのが、眠気が強くなる時間帯(多くの場合は昼食後の午後1時~3時頃)にあらかじめ15~20分程度の短い仮眠を計画的にとることです。これは「予防的仮眠」とも呼ばれ、午後の眠気を軽減し、集中力を維持するのに非常に効果的です。長すぎる仮眠は夜間の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるため、アラームをセットするなどして寝過ごさないように注意しましょう。 - 食事の工夫

満腹になると眠気が強くなることは、健康な人でも経験します。ナルコレプシーの患者さんではその傾向がさらに顕著になるため、食事のとり方にも工夫が必要です。特に、血糖値を急激に上昇させる炭水化物(白米、パン、麺類など)を一度に大量に摂取すると、強い眠気を誘発しやすくなります。食事の量を全体的に減らすか、1回の食事量を減らして回数を増やす「分食」などを試してみると良いでしょう。 - 適度な運動習慣

日中にウォーキングやジョギングなどの適度な運動を行うことは、心身のリフレッシュになるだけでなく、夜間の睡眠の質を高める効果が期待できます。また、覚醒レベルを高める効果もあるため、眠気を感じた時に軽いストレッチなどをするのもおすすめです。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を興奮させ、寝つきを悪くする可能性があるため避けましょう。 - 光の活用

光は体内時計を調整する上で重要な役割を果たします。朝起きたらすぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びることで、覚醒へのスイッチが入りやすくなります。逆に、夜はスマートフォンやパソコンのブルーライトを避け、寝室の照明を暗くすることで、自然な眠りを促すことができます。

薬物療法

生活習慣の改善だけでは症状のコントロールが難しい場合、薬物療法が行われます。使用される薬は、患者さんが最も困っている症状(日中の眠気、情動脱力発作など)に合わせて選択されます。

【日中の過剰な眠気(睡眠発作)に対する治療薬】

日中の覚醒レベルを高め、眠気を軽減することを目的とした薬が使用されます。

- 精神刺激薬(中枢神経刺激薬)

- モダフィニル(商品名:モディオダール): 日本でナルコレプシーの治療薬として第一選択とされることが多い薬です。脳内の覚醒に関わる神経系(ドパミンなど)に作用し、覚醒レベルを高めます。従来の精神刺激薬と比べて依存性が少なく、副作用も比較的軽度とされています。

- メチルフェニデート(商品名:リタリン): 強力な覚醒作用を持つ薬ですが、依存性や乱用のリスクがあるため、処方には厳格な登録・管理制度が設けられており、適応は慎重に判断されます。

- ペモリン(商品名:ベタナミン): かつては使用されていましたが、重篤な肝障害のリスクがあるため、現在では他の薬で効果が見られない場合に限定して使用されます。

- ヒスタミンH3受容体拮抗薬/逆作動薬

- ピトリサント(商品名:ワキックス): 比較的新しいタイプの薬で、脳内の覚醒を促進する物質であるヒスタミンを増やすことで効果を発揮します。日中の眠気だけでなく、情動脱力発作にも効果が期待できるとされています。精神刺激薬とは異なる作用機序を持つため、新たな治療選択肢として注目されています。

【情動脱力発作、入眠時幻覚、睡眠麻痺に対する治療薬】

これらの症状は、レム睡眠の異常な出現によって起こると考えられているため、レム睡眠を抑制する作用を持つ薬が有効です。

- 抗うつ薬

本来はうつ病の治療薬ですが、その副作用である「レム睡眠抑制作用」を利用して、これらの症状の治療に用いられます。- 選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)

- セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)

- 三環系抗うつ薬(クロミプラミンなど)

これらの中から、効果と副作用のバランスを考慮して薬が選択されます。

- GABA-B受容体作動薬

- ソジウムオキシベート(商品名:ザイワブ): 夜間に2回服用することで、夜間の睡眠構造を改善し、深い睡眠を増加させます。これにより、夜間熟眠障害を改善すると同時に、日中の眠気と情動脱力発作の両方に高い効果を示すことが特徴です。日本では2023年に承認された新しい治療薬です。

薬物療法は、症状をコントロールするための強力な手段ですが、副作用(頭痛、吐き気、口の渇きなど)が現れる可能性もあります。自己判断で薬の量を調整したり、中断したりすることは絶対に避け、必ず医師の指示に従って正しく服用することが重要です。また、これらの薬はあくまで症状を抑える対症療法であり、生活習慣の改善と併用することで、初めて最大限の効果を発揮します。

ナルコレプシーとうまく付き合うための日常生活の工夫

ナルコレプシーの治療は医療機関だけで完結するものではありません。病気と診断された後、日々の生活の中で様々な工夫を取り入れることが、症状を管理し、QOL(生活の質)を維持・向上させる上で非常に重要になります。ここでは、患者さん自身ができること、そして周りの人ができるサポートについて、具体的な工夫を紹介します。

計画的に仮眠をとる

治療法の一つとしても挙げましたが、計画的な仮眠は、ナルコレプシーの患者さんにとって最も効果的で重要なセルフケアです。眠気に襲われてから仕方なく眠るのではなく、眠くなる前に先手を打って短時間の仮眠をとることで、午後の活動の質を大きく変えることができます。

- タイミングと時間: 最も効果的なのは、昼食後など、生理的に眠気が強くなりやすい時間帯です。時間は15分から20分程度が最適とされています。これ以上長く眠ると、深い睡眠に入ってしまい、目覚めが悪くなったり(睡眠慣性)、夜の睡眠に悪影響が出たりする可能性があります。

- 環境の確保: 職場で仮眠をとる場合は、休憩室や空いている会議室、車の中など、リラックスできる静かな場所を見つけることが大切です。学校であれば保健室の利用を相談してみましょう。アイマスクや耳栓を使うと、短い時間でも質の高い仮眠をとりやすくなります。

- 寝過ごし防止: スマートフォンや目覚まし時計のアラーム機能を活用し、必ず時間を設定してから仮眠に入りましょう。

最初は職場や学校で仮眠をとることに抵抗があるかもしれませんが、自分のパフォーマンスを維持するための積極的な「戦略」であると捉え、必要であれば後述するように周囲の理解を求めることも大切です。

カフェインやアルコールの摂取を調整する

嗜好品との付き合い方も、症状をコントロールする上で重要なポイントです。

- カフェイン: コーヒーやお茶、エナジードリンクに含まれるカフェインには覚醒作用があるため、日中の眠気対策として上手に利用することができます。眠気が強くなりそうな時間の少し前に摂取すると効果的です。ただし、効果には個人差があり、摂りすぎると夜間の寝つきを悪くしたり、睡眠を浅くしたりする原因になります。特に、午後の遅い時間帯(目安として午後3時以降)のカフェイン摂取は、夜の睡眠に影響を与えやすいため控えるのが賢明です。

- アルコール: アルコールを飲むと一時的に寝つきが良くなるように感じることがありますが、それは誤解です。アルコールは睡眠の後半部分で覚醒作用に転じ、睡眠を浅くし、中途覚醒を増やします。結果として睡眠の質を著しく低下させ、翌日の眠気を増悪させることになります。また、アルコールは筋肉を弛緩させる作用があるため、情動脱力発作を悪化させる可能性も指摘されています。ナルコレプシーの患者さんにとって、アルコールの摂取は原則として避けるか、ごく少量に留めることが推奨されます。

周囲に病気のことを伝え理解を求める

ナルコレプシーとの付き合いにおいて、孤立しないことは非常に重要です。病気の特性上、「怠け」「やる気がない」といった誤解を受けやすいため、信頼できる周囲の人に病気について説明し、理解と協力を得ることは、精神的な負担を大きく軽減します。

- 誰に、どこまで伝えるか: これは非常にデリケートな問題であり、一概に「全員に伝えるべき」というものではありません。まずは、家族や親しい友人、パートナーなど、最も身近な人から伝えてみましょう。職場であれば、直属の上司や人事・労務担当者、産業医など、業務上の配慮を相談できる立場の人に伝えるのが現実的です。学校であれば、担任の先生や養護教諭が相談相手になります。

- 伝え方の工夫: ただ「ナルコレプシーという病気です」と伝えるだけでは、相手もどう対応してよいか分かりません。「強い眠気が突然襲ってくるため、大事な会議の前に短い仮眠をとらせてほしい」「笑うと膝の力が抜けることがあるので、驚かないでほしい」といったように、具体的な症状と、それに対してどのような配慮が必要なのかをセットで伝えると、理解を得やすくなります。病気について説明されたパンフレットなどを活用するのも良い方法です。

- カミングアウトのメリットとデメリット: 伝えることで、必要な配慮(仮眠時間の確保、業務内容の調整、重要な場面での声かけなど)を受けやすくなり、精神的な孤立感から解放されるという大きなメリットがあります。一方で、偏見を持たれたり、キャリアに影響したりするのではないかという不安(デメリット)を感じるのも当然です。伝えるかどうか、誰に伝えるかは、ご自身の状況や相手との関係性をよく考えた上で、慎重に判断しましょう。一人で抱え込まず、主治医やカウンセラー、あるいは患者会などで相談することも有効です。

運転や機械の操作など危険な作業を避ける

これは、患者さん自身の安全と、他者の安全を守る上で最も重要な注意点です。

- 自動車の運転: ナルコレプシーの睡眠発作は、本人の意思とは無関係に突然起こります。運転中に発作が起これば、意識を失い、重大な交通事故を引き起こす危険性が極めて高くなります。日本の道路交通法では、安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害が挙げられており、該当する場合は免許の取得や更新ができないことがあります。

- 医師との相談が必須: 治療によって症状が十分にコントロールされており、日中の眠気がなく安全に運転できると医師が判断した場合には、診断書を提出することで運転が許可される場合があります。運転の可否については、絶対に自己判断せず、必ず主治医と十分に相談し、その指示に従ってください。

- その他の危険作業: 自動車の運転だけでなく、高所での作業、高速で回転する機械の操作、その他、一瞬の意識消失が事故につながるような危険な作業は、原則として避けるべきです。就労にあたっては、自分の病状を考慮し、安全な業務内容を選択することが重要です。

これらの工夫は、病気による制約を乗り越え、自分らしい生活を送るための知恵です。主治医や専門家と相談しながら、自分に合った方法を見つけていくことが、ナルコレプシーと上手く付き合っていくための鍵となります。

ナルコレプシーは指定難病?医療費助成について

ナルコレプシーの診断を受け、継続的な治療が必要となった場合、多くの患者さんやそのご家族が心配されるのが医療費の負担です。特に、専門的な検査や新しい治療薬には、ある程度の費用がかかります。しかし、日本にはこうした負担を軽減するための公的な支援制度があります。

結論から言うと、ナルコレプシーは、日本の「指定難病」の一つとして認定されています。

「指定難病」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づき、国が定めた特定の病気のことです。その要件として、①発病の機構が明らかでない、②治療方法が確立していない、③希少な疾病である、④長期の療養を必要とすること、などが挙げられます。ナルコレプシーはこれらの要件を満たすため、指定難病の対象となっています。(参照:厚生労働省、難病情報センター)

指定難病に認定されると、「特定医療費(指定難病)助成制度」を利用することができます。この制度は、治療にかかる医療費の自己負担分の一部を国と都道府県が助成し、患者さんの経済的な負担を軽くすることを目的としています。

【医療費助成の対象となるのは?】

この制度を利用するためには、2つの条件を満たす必要があります。

- ナルコレプシーと診断されていること: 専門医によってナルコレプシーの確定診断がなされている必要があります。

- 一定の重症度基準を満たしていること: 病気と診断されただけでは対象とならず、症状が一定の基準以上に重いことが求められます。重症度の判定は、医師が作成する「臨床調査個人票」に記載された症状の程度や、日常生活への支障の度合いなどに基づいて行われます。

*ただし、症状が重症度基準を満たさない「軽症」と判定された場合でも、その月に支払った医療費の総額が33,330円を超える月が、申請日の前の12ヶ月以内に3回以上ある場合(軽症高額該当)は、助成の対象となります。

【どのような助成が受けられる?】

助成の対象として認定されると、「医療受給者証」が交付されます。この受給者証を、指定された医療機関(病院、診療所、薬局など)の窓口で提示することで、ナルコレプシーに関連する医療(診察、検査、薬剤費など)について、自己負担額に上限が設けられます。

自己負担上限額(月額)は、患者さんが加入している医療保険の世帯の所得(市町村民税の課税額)に応じて、複数の階層に分けられています。例えば、所得が低い世帯ほど上限額は低く設定され、負担がより軽くなる仕組みになっています。

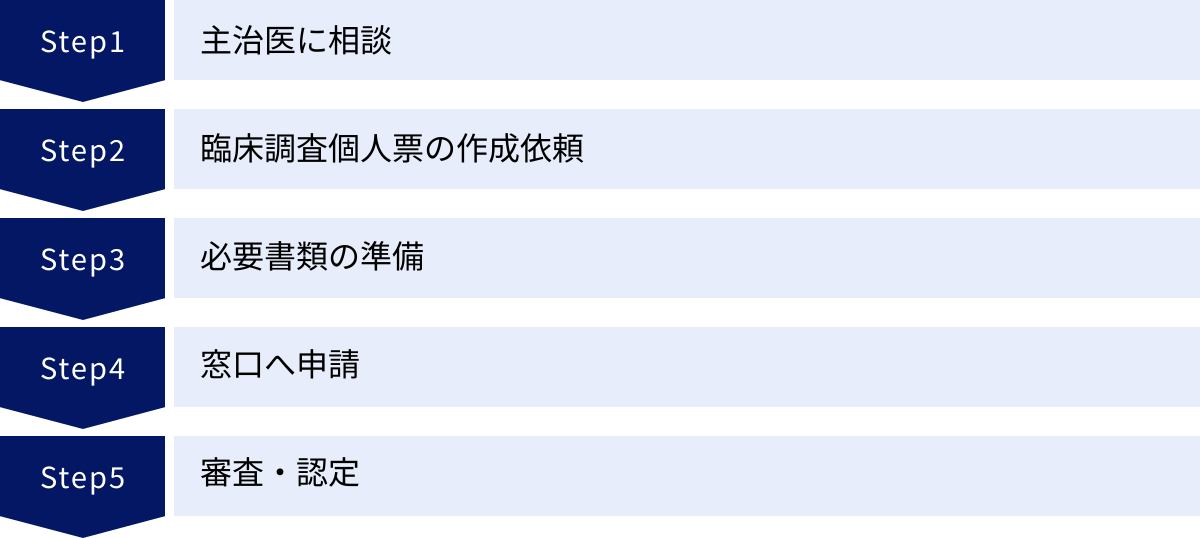

【申請手続きの流れ】

医療費助成を受けるためには、患者さん自身(またはご家族)が申請手続きを行う必要があります。おおまかな流れは以下の通りです。

- 主治医に相談: まずはナルコレプシーの治療を受けている主治医に、医療費助成制度を利用したい旨を相談します。

- 臨床調査個人票の作成依頼: 主治医に、申請に必要な診断書である「臨床調査個人票」の作成を依頼します。これは指定難病の診断基準を満たしていることを証明する重要な書類です。

- 必要書類の準備: 臨床調査個人票の他に、申請書、住民票、健康保険証のコピー、所得を証明する書類(課税証明書など)といった書類が必要になります。必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

- 窓口へ申請: 準備した書類一式を、お住まいの地域を管轄する都道府県・指定都市の窓口(多くの場合は保健所や保健福祉センター)に提出します。

- 審査・認定: 提出された書類は専門の審査会で審査され、要件を満たしていると判断されると認定となり、後日、医療受給者証が郵送されてきます。

この制度は、患者さんが経済的な心配をせずに、安心して継続的な治療に専念するための重要なセーフティネットです。ナルコレプシーの診断を受けたら、まずは主治医や医療機関のソーシャルワーカー、またはお住まいの自治体の保健所などに相談してみましょう。

もしかしてナルコレプシー?と思ったら何科を受診すれば良い?

日中の耐えがたい眠気や、笑った時の脱力感など、これまでに解説してきた症状に心当たりがある場合、「専門家に相談したいけれど、何科に行けばいいのかわからない」と悩む方は少なくありません。ナルコレプシーはまだ一般の認知度が高い病気とは言えず、適切な診療科にたどり着くまでに時間がかかってしまうケースも見られます。

ここでは、ナルコレプシーが疑われる場合に相談すべき診療科について解説します。

精神科・心療内科

睡眠の問題は、脳や心の働きと密接に関連しているため、精神科や心療内科が相談先の一つとなります。多くの精神科・心療内科では、不眠症や過眠症といった睡眠障害全般の診療を行っています。

- 精神科・心療内科を受診するメリット:

- アクセスのしやすさ: 睡眠専門のクリニックに比べて数が多く、比較的受診しやすい。

- 他の精神疾患との鑑別: 日中の眠気は、うつ病や適応障害といった他の精神疾患の症状として現れることもあります。精神科・心療内科では、これらの疾患との鑑別診断を的確に行うことができます。ナルコレプシーに二次的な気分の落ち込みなどが合併している場合にも、包括的なケアが期待できます。

- 注意点:

すべての精神科医が睡眠障害、特にナルコレプシーのような特殊な過眠症の専門家というわけではありません。受診する前には、その医療機関のホームページなどを確認し、「睡眠障害」「過眠症」の診療を専門的に行っているか、あるいは「日本睡眠学会専門医」が在籍しているかなどをチェックすると、よりスムーズな診療につながります。

睡眠外来・睡眠専門クリニック

ナルコレプシーの確定診断と専門的な治療を求める場合、最も適した選択肢は「睡眠外来」や「睡眠専門クリニック」です。これらは、その名の通り、睡眠に関するあらゆる問題を専門的に扱う医療機関です。

- 睡眠外来・睡眠専門クリニックを受診するメリット:

- 高い専門性: ナルコレプシーをはじめとする様々な睡眠障害の診断・治療に精通した「日本睡眠学会専門医」が在籍していることが多く、最新の知見に基づいた質の高い医療を受けることができます。

- 専門的な検査設備: ナルコレプシーの確定診断に不可欠な終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)や睡眠潜時反復検査(MSLT)といった専門的な検査設備が整っている場合がほとんどです。一泊入院が必要なこれらの検査を、同じ施設内でスムーズに受けることができます。

- 的確な診断と治療方針の決定: 様々な過眠症との鑑別を正確に行い、患者さん一人ひとりの症状に合わせた最適な治療方針(薬物療法や生活指導)を立てることが可能です。

- 探し方:

お近くの睡眠専門医療機関は、「日本睡眠学会」のウェブサイトで検索することができます。学会が認定した専門医や専門医療機関のリストが公開されているため、信頼できる医療機関を見つけるための重要な情報源となります。

【受診への第一歩】

もし、いきなり専門のクリニックを受診することにハードルを感じる場合は、まずはお近くの内科や、いつもかかっている「かかりつけ医」に相談してみるのも一つの方法です。症状を詳しく説明し、そこから適切な専門医を紹介してもらうというルートもあります。

最も大切なのは、「ただの眠気」「気合が足りないだけ」と自己判断で放置せず、専門家のもとで原因を明らかにすることです。ナルコレプシーは、正しい診断と治療によって、症状をコントロールし、生活の質を大きく改善できる病気です。勇気を出して、医療機関の扉を叩いてみましょう。