日々の生活で感じるストレスや、なかなか寝付けない夜、集中力が続かないといった悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。こうした心身のコンディションを整える成分として、近年大きな注目を集めているのが「テアニン」です。特に、私たち日本人にとって非常に身近な飲み物である「お茶」に含まれる成分であることから、関心を持つ方も多いでしょう。

この記事では、テアニンとは一体どのような成分なのか、その基本的な知識から、科学的に報告されている様々な効果、さらには効果的な摂取方法や注意点まで、網羅的に詳しく解説します。リラックス効果や睡眠の質向上はもちろん、集中力アップやPMSの緩和など、テアニンがもたらす多角的なメリットを理解することで、あなたのウェルネスライフはより豊かなものになるかもしれません。

本記事を通じて、テアニンに関する正しい知識を深め、日々の健康管理やパフォーマンス向上に役立てていきましょう。

目次

テアニンとは

まずはじめに、「テアニン」という成分の基本的な性質について理解を深めていきましょう。名前は聞いたことがあっても、具体的にどのような物質で、どのような特徴があるのかを知ることで、その後の効果に関する理解がより一層深まります。ここでは、テアニンの正体と、よく目にする「L-テアニン」との違いについて解説します。

お茶に含まれるリラックス成分

テアニンは、チャノキ(Camellia sinensis)の葉に特有のアミノ酸の一種です。アミノ酸といえば、私たちの体を作るタンパク質の材料として知られていますが、テアニンはタンパク質を構成しない「遊離アミノ酸」と呼ばれる種類に分類されます。この成分こそが、緑茶を飲んだ時に感じる独特の「うま味」や「甘み」の正体であり、古くから日本人の心に安らぎを与えてきたお茶文化の根幹を支える要素の一つと言えます。

テアニンの発見は1950年、日本の研究者によって玉露の成分分析から見出されました。お茶には覚醒作用のあるカフェインが含まれているにもかかわらず、コーヒーを飲んだ時のような急激な興奮状態にはなりにくく、むしろ穏やかで落ち着いた感覚が得られるのはなぜか、という長年の疑問に答える鍵となったのが、このテアニンの存在でした。テアニンには、カフェインの興奮作用をマイルドにする働きがあることがわかっており、お茶が「リラックスしながらも集中できる」というユニークな飲み物である理由は、このカフェインとテアニンの絶妙なバランスにあるのです。

テアニンの含有量は、お茶の種類や栽培方法によって大きく異なります。特に、収穫前に日光を遮る「被覆栽培」という特殊な方法で育てられた玉露や抹茶、かぶせ茶などには、テアニンが豊富に含まれています。日光を当てることで、茶葉の中のテアニンは渋み成分であるカテキンに変化していくため、日光を遮ることでテアニンの含有量を高く保つことができるのです。高級茶ほど、うま味が強く感じられるのはこのためです。

このように、テアニンは単なるうま味成分に留まらず、私たちの心身に穏やかな作用をもたらす機能性成分として、その価値が再認識されています。現代社会が抱えるストレスや睡眠の問題に対する一つの解決策として、科学的な研究が進められ、その多岐にわたる効果が次々と明らかにされているのです。

L-テアニンとの違い

テアニンについて調べると、「L-テアニン」という表記を目にすることが頻繁にあります。特にサプリメントや機能性表示食品のパッケージでは、この「L-」という接頭辞が付いていることがほとんどです。この「テアニン」と「L-テアニン」は違うものなのか、と疑問に思う方もいるかもしれませんが、結論から言うと、これらは実質的に同じものと考えて差し支えありません。

この「L-」という記号は、化学の世界で分子の立体構造を示すために用いられます。アミノ酸などの有機化合物には、鏡に映したような関係にある二つの構造(光学異性体)が存在することがあり、それらを「L体」と「D体」として区別します。これは、右手と左手のように、形は似ていますが重ね合わせることができない関係に似ています。

自然界に存在するアミノ酸のほとんどはL体であり、私たちの体内で機能するのも主にL体です。テアニンも例外ではなく、お茶の木に含まれているテアニンは、そのほぼ100%が「L-テアニン」です。したがって、私たちが日常的にお茶から摂取しているテアニンは、すべてL-テアニンということになります。

では、なぜわざわざ「L-テアニン」と表記するのでしょうか。これは、サプリメントや機能性表示食品として製品化する際に、その機能性に関与する成分を科学的に厳密に特定し、定義する必要があるためです。化学的に合成されたテアニンにはD体が含まれる可能性がありますが、機能性が確認されているのはL体であるため、「機能性関与成分:L-テアニン」と明記することで、製品の品質と科学的根拠を保証しているのです。

したがって、一般的な文脈で「テアニン」という言葉が使われる場合、それは自然界に存在する「L-テアニン」を指していると理解して問題ありません。この記事でも、以降は特に断りがない限り、「テアニン」という言葉で「L-テアニン」を指すものとして解説を進めていきます。重要なのは、その名称の違いではなく、この成分が持つ素晴らしい機能性を正しく理解することです。

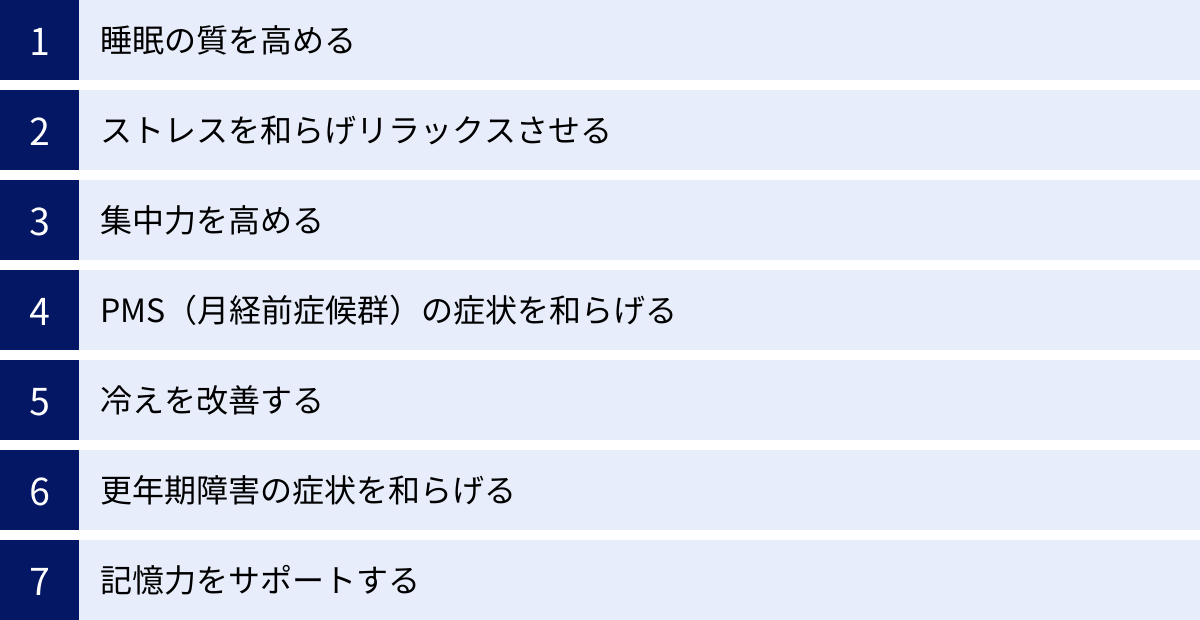

テアニンに期待できる7つの効果

テアニンは、単にリラックス効果があるだけでなく、私たちの心身に対して多岐にわたる有益な効果をもたらすことが、数多くの科学的研究によって示唆されています。ここでは、特に注目すべき7つの効果について、そのメカニズムや具体的な作用を詳しく解説していきます。

① 睡眠の質を高める

現代社会において、多くの人が悩みを抱える「睡眠」の問題。テアニンは、この睡眠の質を向上させる効果で最もよく知られています。重要なのは、テアニンが睡眠薬のように強制的に眠気を引き起こすのではなく、心身をリラックスさせることで、自然で質の高い眠りへと導くという点です。

テアニンの睡眠に対する効果は、主に以下のような側面から現れます。

- 入眠のサポート: 就寝前にテアニンを摂取すると、脳内でリラックス状態の指標である「α波」が増加します。これにより、ベッドに入ってからの不安や考え事が鎮まり、心身が落ち着くことで、スムーズな入眠が促されます。寝付きが悪いと感じる方にとって、この効果は非常に有益です。

- 中途覚醒の減少: 睡眠の質が低い原因の一つに、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」があります。テアニンは、睡眠中の交感神経の活動を抑制し、リラックスした状態を維持するのを助けます。これにより、眠りが深くなり、途中で目覚める回数が減少することが報告されています。

- 起床時の爽快感向上: テアニンの摂取は、睡眠の質を高めることで、翌朝の目覚めにも良い影響を与えます。質の高い睡眠によって心身の疲労がしっかりと回復するため、起床時の疲労感が軽減され、「ぐっすり眠れた」という満足感や爽快感が高まります。これは、日中の活動パフォーマンスを向上させる上でも極めて重要です。

ある研究では、テアニンを就寝前に摂取したグループと、そうでないプラセボ(偽薬)を摂取したグループを比較したところ、テアニンを摂取したグループでは、睡眠効率(ベッドにいた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合)が改善し、中途覚醒の時間が短縮されたという結果が示されています。

このように、テアニンは睡眠のプロセス全体に穏やかに働きかけ、入眠から覚醒までの一連の流れをスムーズにすることで、総合的な睡眠の質を向上させる効果が期待できるのです。睡眠薬への抵抗がある方や、まずは自然な方法で睡眠を改善したいと考えている方にとって、テアニンは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

② ストレスを和らげリラックスさせる

テアニンの代名詞とも言える効果が、このストレス緩和とリラックス作用です。お茶を飲むと「ほっとする」と感じるのは、単なる気分的なものではなく、テアニンによる科学的な裏付けがあるのです。

ストレスを感じると、私たちの体では自律神経のうち「交感神経」が優位になり、心拍数の増加、血圧の上昇、血管の収縮といった「闘争・逃走反応」が起こります。これは、一時的な危機に対応するための重要な生体反応ですが、現代社会ではこの状態が慢性的に続くことで、心身に様々な不調を引き起こします。

テアニンは、このストレス反応を効果的に抑制する働きを持っています。具体的な作用としては、以下の点が挙げられます。

- 生理的ストレス反応の緩和: 精神的な負荷がかかる作業(例:暗算テストなど)を行う前にテアニンを摂取させると、プラセボ群と比較して、ストレスによって引き起こされる心拍数の上昇が有意に抑制されることが研究で確認されています。また、ストレスマーカーである唾液中のコルチゾール濃度の増加を抑える効果も報告されています。

- α波の増加によるリラックス: テアニンを摂取すると、約40分後から脳波に変化が現れ、リラックスしている状態を示す「α波」が顕著に増加します。α波は、目を閉じて安静にしている時や、何かに心地よく集中している時に多く見られる脳波です。このα波の増加が、主観的なリラックス感、つまり「落ち着いている」「穏やかだ」という感覚の源となっています。

- 心理的ストレス感の軽減: アンケート調査を用いた研究では、テアニンを摂取した人は、ストレスフルな状況下でも不安感や緊張感が低減されると報告されています。これは、前述の生理的な反応の緩和と、脳内のリラックス状態が組み合わさった結果と考えられます。

重要なのは、テアニンによるリラックス効果は、鎮静作用による眠気を伴わないという点です。むしろ、穏やかでクリアな精神状態を保つため、日中の仕事や勉強、重要なプレゼンテーションの前など、パフォーマンスを発揮したいけれど過度な緊張は避けたい、という場面での活用に非常に適しています。テアニンは、ストレスという現代社会の大きな課題に対し、心と体の両面からアプローチできる、優れた成分なのです。

③ 集中力を高める

「リラックス」と「集中」は、一見すると相反する状態のように思えますが、テアニンはこの二つを両立させるというユニークな特性を持っています。過度な緊張や不安は集中力の妨げになりますが、テアニンによってもたらされる「穏やかな覚醒状態」は、むしろ集中力を高めるのに最適な状態と言えます。

テアニンが集中力を高めるメカニズムは、主に以下の二つの側面から説明できます。

- リラックスによる集中環境の整備: 集中が途切れる原因の多くは、外部からの刺激や、内部から湧き上がる雑念・不安感です。テアニンは、前述の通りα波を増加させ、心を穏やかな状態に保ちます。これにより、不要なノイズに気を取られにくくなり、目の前のタスクに深く没入するための精神的な土台が整います。いわゆる「ゾーン」や「フロー状態」と呼ばれる、高い集中状態に入りやすくなるのです。

- カフェインとの相乗効果: テアニンは、緑茶や紅茶に含まれるカフェインと組み合わせることで、その真価をさらに発揮します。カフェインには強力な覚醒作用や注意力向上効果がありますが、一方で過剰に摂取すると、イライラ、そわそわ感、手の震えといった副作用(カフェイン・ジッター)を引き起こすことがあります。テアニンは、このカフェインのネガティブな副作用を緩和しつつ、ポジティブな覚醒効果や集中力向上効果だけを高めるという、非常に優れた働きをします。この組み合わせは、集中力を高めながらも冷静さを保てるため、「スマートドラッグ」や「ヌートロピック(認知機能向上物質)」の一種としても注目されています。実際に、テアニンとカフェインを同時に摂取したグループは、それぞれを単独で摂取したグループやプラセボ群よりも、注意を要する課題の成績が向上したという研究結果が多数報告されています。

仕事や勉強中に集中力が続かない、重要な会議で頭をクリアに保ちたい、といった場合に、テアニンを含む緑茶などを一杯飲むことは、理にかなった習慣と言えるでしょう。テアニンは、単にリラックスするだけでなく、知的なパフォーマンスを高めるための強力なサポーターにもなり得るのです。

④ PMS(月経前症候群)の症状を和らげる

多くの女性が悩まされるPMS(月経前症候群)は、月経が始まる3〜10日ほど前から現れる、心と体のさまざまな不快な症状の総称です。特に、イライラ、気分の落ち込み、不安感、集中力の低下といった精神的な症状は、日常生活に大きな影響を及ぼします。

テアニンは、こうしたPMSの精神的な症状を緩和する効果が期待されています。その背景には、テアニンの持つリラックス作用と、脳内の神経伝達物質への働きかけがあります。

PMSの時期には、女性ホルモンの急激な変動が、脳内のセロトニンやドーパミン、GABAといった神経伝達物質のバランスを乱すことが、症状の一因と考えられています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ精神の安定に、ドーパミンは意欲や喜びに、GABAは興奮を鎮める働きに関わっています。これらのバランスが崩れることで、感情の起伏が激しくなったり、気分が落ち込んだりするのです。

テアニンは、脳に直接働きかけ、以下の作用をもたらします。

- 興奮性の神経伝達物質であるグルタミン酸の働きを抑える。

- 抑制性の神経伝達物質であるGABAの産生を促進する。

- セロトニンやドーパミンの放出に影響を与え、そのバランスを整える。

これらの作用により、テアニンはPMS期に乱れがちな神経伝達物質のバランスを整え、高ぶった神経を鎮め、精神的な安定を取り戻す手助けをします。具体的には、理由もなくイライラしてしまう、ささいなことで落ち込んでしまう、といった感情の波を穏やかにする効果が期待できます。

ある研究では、PMSの症状を持つ女性にテアニンを摂取してもらったところ、イライラや憂うつ感、集中力の低下といった精神症状が有意に改善されたという報告があります。また、PMSに伴う身体的な症状であるむくみや疲労感についても、軽減されたという声が聞かれます。

もちろん、テアニンは医薬品ではなく、PMSの根本的な治療法ではありません。しかし、症状が比較的軽い場合や、薬に頼る前に何か試してみたいという方にとって、テアニンの持つ穏やかな鎮静・リラックス効果は、辛いPMS期間を乗り切るための心強い味方となる可能性があります。

⑤ 冷えを改善する

「冷えは万病のもと」と言われるように、特に女性に多い手足の冷えは、肩こりやむくみ、疲労感など、様々な不調の原因となります。この「冷え」の改善にも、テアニンの効果が期待されています。

冷えの主な原因の一つは、血行不良です。ストレスや緊張状態が続くと、自律神経のうち交感神経が優位になり、血管が収縮します。特に、手足の先にある末梢血管は収縮しやすく、温かい血液がすみずみまで届きにくくなるため、冷えを感じやすくなるのです。

テアニンは、そのリラックス効果を通じて、この血行不良を改善すると考えられています。

テアニンを摂取すると、交感神経の過剰な興奮が抑制され、副交感神経が優位なリラックス状態へと導かれます。すると、収縮していた末梢血管が拡張し、血流がスムーズになります。その結果、体のすみずみまで温かい血液が行き渡り、手足の冷えが和らぐのです。

実際に、冷え性の女性にテアニンを摂取してもらい、その後の手の表面温度の変化をサーモグラフィで観察した研究があります。その結果、テアニンを摂取したグループは、プラセボを摂取したグループに比べて、摂取後しばらくしてから手の表面温度が有意に上昇し、その効果が持続することが確認されました。これは、テアニンが末梢の血行を促進したことを示す客観的なデータです。

この効果は、特に精神的なストレスが原因で手足が冷たくなりやすい、というタイプの方に有効と考えられます。仕事で緊張する場面が続いた後や、寒い場所で体をこわばらせてしまった後などに、テアニンを含む温かいお茶を飲むことは、心のリラックスと体の血行改善の両面から、冷え対策として非常に合理的と言えるでしょう。

テアニンは、ストレスによる血管収縮を和らげ、末梢血流を改善することで、つらい冷えの症状を内側からケアする手助けをしてくれる成分なのです。

⑥ 更年期障害の症状を和らげる

40代後半から50代にかけて多くの女性が経験する更年期。女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少に伴い、心身に様々な不調が現れることがあります。これを更年期障害と呼び、その症状はホットフラッシュ(のぼせ、ほてり)、動悸、めまいといった身体的なものから、イライラ、不安感、不眠、気分の落ち込みといった精神的なものまで多岐にわたります。

これらの症状の多くは、女性ホルモンの減少が自律神経のコントロールセンターである脳の視床下部に影響を与え、自律神経のバランスが乱れることによって引き起こされます。

テアニンは、この更年期障害に伴う、特に精神的な不調を和らげるのに役立つ可能性があります。テアニンは、医薬品のようにホルモンバランスそのものを整えるわけではありません。しかし、その優れたリラックス作用と、自律神経系への穏やかな働きかけによって、乱れがちな心身のバランスをサポートします。

具体的には、

- 不安感やイライラの緩和: テアニンの摂取によりα波が増加し、神経の高ぶりを鎮めることで、理由のない焦燥感やイライラを和らげ、精神的な安定をもたらします。

- 不眠の改善: 更年期には「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」といった不眠の悩みも増えます。テアニンは、心身をリラックスさせて自然な入眠を促し、睡眠の質を高めることで、この問題の改善をサポートします。

- ホットフラッシュへの間接的な効果: ホットフラッシュは自律神経の乱れによる血管の急激な拡張・収縮が原因ですが、精神的なストレスが引き金になることも少なくありません。テアニンでリラックスすることで、ストレス性のホットフラッシュの頻度や強度を和らげる効果が期待できるかもしれません。

更年期は、女性のライフステージにおける大きな変化の時期であり、心身ともに揺らぎやすいデリケートな期間です。この時期を穏やかに乗り越えるための一つのセルフケアとして、テアニンは自律神経のバランスを整え、精神的な安定をもたらすことで、QOL(生活の質)の維持・向上に貢献する可能性があります。もちろん、症状が重い場合は専門医への相談が第一ですが、日常生活に取り入れられる穏やかな対策として、テアニンを活用してみる価値はあるでしょう。

⑦ 記憶力をサポートする

年齢を重ねるにつれて、「人の名前がすぐに出てこない」「物忘れが多くなった」といった記憶力の低下を感じる方は少なくありません。こうした加齢に伴う認知機能の低下に対して、テアニンがサポート的な役割を果たす可能性が、近年の研究で示唆されています。

テアニンが記憶力、より広くは認知機能に与える影響は、複数のメカニズムが関わっていると考えられています。

- 注意力・集中力の向上: 記憶のプロセスは、「記銘(覚える)」→「保持(覚えておく)」→「想起(思い出す)」というステップで成り立っています。そもそも物事を覚えるためには、まずその対象にしっかりと「注意」を向ける必要があります。テアニンは、前述の通り集中力を高め、注意を持続させる効果があります。これにより、記憶の第一段階である「記銘」のプロセスが強化され、結果として記憶が定着しやすくなると考えられます。

- 作業記憶(ワーキングメモリ)の改善: 作業記憶とは、会話や計算、読書などの際に、情報を一時的に保持しながら処理するための能力です。この能力が低下すると、「話の内容がすぐに理解できない」「文章を読んでも頭に入ってこない」といったことが起こります。テアニンとカフェインを組み合わせた研究などでは、この作業記憶の正確性が向上することが報告されており、認知機能全体のパフォーマンス向上に繋がります。

- 神経保護作用: いくつかの基礎研究では、テアニンが脳の神経細胞を酸化ストレスなどから保護する作用を持つ可能性が示されています。長期的に神経細胞の健康を維持することが、認知機能の維持に繋がるという観点からも、テアニンの役割が期待されています。

高齢者を対象とした臨床試験では、テアニンを継続的に摂取したグループで、注意力や判断力といった認知機能の一部が改善したという結果も報告されています。

もちろん、テアニンが認知症を治療したり、失われた記憶を取り戻したりするわけではありません。しかし、加齢によって少しずつ低下してくる注意力や情報処理能力といった認知機能の側面をサポートし、知的活動をスムーズに行う手助けをすることで、結果的に「記憶力の維持」に貢献する可能性があるのです。生涯にわたって知的健康を保つための、日常的なサポート成分として、テアニンの今後の研究にさらなる期待が寄せられています。

テアニンが効果を発揮する仕組み

テアニンがなぜこれほど多様な効果をもたらすのか、その背景には脳内で起こる科学的なメカニズムがあります。ここでは、テアニンの作用の核心である「神経伝達物質への働きかけ」と「α波の増加」という二つの側面から、その仕組みをより深く掘り下げて解説します。

興奮を抑える神経伝達物質を増やす

私たちの脳内では、約1000億個もの神経細胞が、電気信号と「神経伝達物質」と呼ばれる化学物質を介して、複雑な情報ネットワークを形成しています。感情、思考、行動といった私たちの精神活動はすべて、この神経伝達物質の絶妙なバランスによってコントロールされています。

神経伝達物質には、神経細胞を興奮させる「興奮性」のものと、興奮を鎮める「抑制性」のものがあります。

- 興奮性神経伝達物質: 代表的なものにグルタミン酸があります。学習や記憶に不可欠な物質ですが、過剰になると神経が過度に興奮し、不安や緊張、さらには神経細胞の損傷に繋がることがあります。

- 抑制性神経伝達物質: 代表的なものにGABA(ガンマアミノ酪酸)があります。脳の興奮を鎮め、リラックスをもたらす、いわば「脳のブレーキ役」です。

テアニンは、この興奮と抑制のバランスに巧みに働きかけます。テアニンは、血液脳関門(血液と脳組織との間の物質交換を制限するバリア)を通過して、直接脳に到達できる数少ないアミノ酸の一つです。脳に到達したテアニンは、主に以下の二つの作用を発揮します。

- グルタミン酸の働きをブロック: テアニンは、その化学構造が興奮性のグルタミン酸とよく似ています。そのため、グルタミン酸が結合するはずの受容体(神経細胞の受け皿)に、テアニンが先回りして結合することができます。これにより、グルタミン酸による過剰な神経興奮がブロックされ、脳全体の興奮レベルが穏やかに抑えられます。これが、不安や緊張が和らぐメカニズムの根幹です。

- GABAの産生を促進: テアニンは、脳内でGABAの合成を促進する働きがあることがわかっています。脳のブレーキ役であるGABAが増えることで、興奮がさらに鎮まり、心身がリラックスした状態へと導かれます。

さらに、テアニンは精神の安定に深く関わるセロトニンや、意欲や快感に関わるドーパミンといった、他の重要な神経伝達物質の脳内濃度にも影響を与えることが示唆されています。これにより、単に興奮を抑えるだけでなく、気分を前向きに保ちながらリラックスするという、テアニン特有の穏やかな精神状態が作り出されるのです。

このように、テアニンは脳内の化学物質のバランスを巧みに調整し、興奮系の神経活動を抑制しつつ、抑制系の神経活動を活性化させることで、その多面的な効果を発揮しているのです。

リラックス状態を示すα波を増加させる

テアニンの効果を語る上で欠かせないのが「α(アルファ)波」の存在です。脳波とは、脳が活動する際に生じる微弱な電気信号のことであり、その周波数の違いによって、デルタ波、シータ波、アルファ波、ベータ波などに分類されます。それぞれの脳波は、私たちの意識状態と密接に関連しています。

| 脳波の種類 | 主な周波数 | 主に現れる状態 |

|---|---|---|

| δ(デルタ)波 | 0.5〜4Hz | 深い睡眠(ノンレム睡眠) |

| θ(シータ)波 | 4〜8Hz | 浅い睡眠、まどろみ、深い瞑想 |

| α(アルファ)波 | 8〜13Hz | リラックス、安静、閉眼時、穏やかな集中 |

| β(ベータ)波 | 13〜30Hz | 通常の覚醒時、思考、緊張、ストレス |

この中で特に重要なのがα波です。α波は、心身がリラックスしているものの、眠っているわけではない、いわば「穏やかな覚醒状態」の時に強く現れる脳波です。例えば、目を閉じて静かにしている時や、美しい景色を眺めている時、好きな音楽を聴いている時などに、脳はα波で満たされています。この状態は、ストレスが少なく、創造性や記憶力が高まりやすい、理想的な精神状態の一つとされています。

数多くの研究により、テアニンを摂取すると、プラセボを摂取した場合に比べて、脳内のα波が顕著に増加することが、脳波測定(EEG)によって客観的に証明されています。この効果は、テアニンを摂取してから約40分から1時間後にピークに達し、特に後頭部や頭頂部で強く観察されます。

このα波の増加こそが、テアニンを摂取した際に感じる「ほっとする」「落ち着く」といった主観的なリラックス感の科学的な裏付けです。重要なのは、テアニンは眠気を誘発するシータ波やデルタ波を増やすのではなく、覚醒レベルを保ったままリラックスできるα波を増やすという点です。これにより、「リラックスしているのに、頭はさえている」という、集中や創造的な作業に適したユニークな状態が生まれるのです。

お茶を飲んだ時に、心が静まり、アイデアが浮かびやすくなったり、仕事や勉強がはかどったりするのは、このα波の働きによるものと言えるでしょう。テアニンがもたらすα波の増加は、ストレス社会を生きる私たちにとって、心身のバランスを整え、パフォーマンスを最大限に引き出すための鍵となる現象なのです。

テアニンの効果的な摂取方法

テアニンの効果を最大限に引き出すためには、どのくらいの量を、いつ摂取するかが重要になります。ここでは、テアニンの効果的な摂取量と、目的に合わせた最適な摂取タイミングについて解説します。

1日の摂取量の目安

テアニンの効果を実感するためには、どのくらいの量を摂取すれば良いのでしょうか。お茶として飲む場合は含有量が変動するため一概には言えませんが、サプリメントや機能性表示食品を利用する際の目安となる量が、様々な研究によって示されています。

現在、科学的な研究や、市場で販売されている機能性表示食品の多くで採用されているのが、1日あたり200mgという摂取量です。この200mgという量は、睡眠の質の向上、ストレス緩和、集中力サポートといった、テアニンの代表的な効果が臨床試験で確認されている量です。

例えば、睡眠の質向上を目的とした研究では、就寝前にテアニン200mgを摂取することで、プラセボ群と比較して有意な改善が見られたという報告が数多くあります。また、ストレス負荷試験においても、200mgの摂取で心拍数の上昇抑制や主観的なストレス感の軽減が確認されています。

もちろん、効果の感じ方には個人差があるため、これより少ない量(例えば50mg~100mg程度)でもリラックス効果を感じる人もいれば、もう少し多く摂取したいと感じる人もいるかもしれません。しかし、これからテアニンを試してみようという方は、まずは科学的根拠が豊富な「1日200mg」を目安にするのが最も合理的と言えるでしょう。

この200mgという量を食品から摂取しようとすると、かなりの量のお茶を飲む必要があります。例えば、テアニンが豊富とされる玉露でも、一般的な淹れ方では湯呑み1杯(約60ml)あたり50~100mg程度、高級な煎茶では1杯あたり10~20mg程度が目安です。したがって、毎日安定して200mgを摂取したい場合は、後述するサプリメントなどを活用するのが現実的です。

テアニンは安全性の高い成分であり、過剰摂取による重篤な副作用の報告はほとんどありませんが、どのような成分でも推奨量を超えた摂取は避けるべきです。まずは目安量を守り、ご自身の体調や目的に合わせて調整していくことが大切です。

おすすめの摂取タイミング

テアニンの効果は、摂取する目的によって最適なタイミングが異なります。ご自身のライフスタイルや解決したい悩みに合わせて、摂取のタイミングを工夫してみましょう。

就寝前のリラックスタイムに

目的:睡眠の質の向上、寝つきの改善

テアニンの最も代表的な活用法が、就寝前の摂取です。睡眠の質を高めたい場合は、就寝の30分~1時間前に摂取するのがおすすめです。

テアニンは、摂取後およそ30分で血液中の濃度が最大になり、脳に到達してα波を増やし始めるのが約40分後からとされています。そのため、ベッドに入る少し前に摂取しておくことで、いざ眠ろうとするタイミングで心身が自然なリラックス状態に入り、スムーズな入眠をサポートしてくれます。布団の中で考え事をしてしまってなかなか寝付けない、という方には特に効果的です。

このタイミングで摂取する場合、一つ注意点があります。それはカフェインを一緒に摂取しないことです。一般的な緑茶や紅茶には、リラックス効果のあるテアニンと同時に覚醒作用のあるカフェインも含まれています。就寝前にカフェインを摂ると、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりする可能性があるため、本末転倒です。

したがって、就寝前にテアニンを摂る際は、以下の方法が推奨されます。

- テアニンのサプリメントや機能性表示食品を利用する

- カフェインを含まない、または含有量の非常に少ない飲み物(例:カフェインレス緑茶、ルイボスティーなど)でサプリメントを飲む

- テアニンが添加されたカフェインフリーのドリンク製品を選ぶ

就寝前のリラックスタイムにテアニンを取り入れる習慣は、心地よい眠りへのスイッチとなり、翌朝のスッキリとした目覚めに繋がるでしょう。

仕事や勉強の休憩中に

目的:ストレス緩和、集中力アップ、パフォーマンス向上

日中のパフォーマンスを高めたい場合、摂取のタイミングは「これから集中したい」という時間の少し前が効果的です。

例えば、

- 重要な会議やプレゼンテーションの30分~1時間前

- 集中力が必要なデスクワークや勉強を始める前

- 昼食後、眠気や集中力の低下を感じやすい午後の時間帯

などが挙げられます。テアニンは、過度な緊張や不安を和らげつつ、頭をクリアな状態に保つため、プレッシャーのかかる場面で冷静さを保ち、実力を発揮するのに役立ちます。また、長時間の作業で疲れてきた時のリフレッシュにも最適です。

日中に摂取する場合は、カフェインとの組み合わせが非常に有効です。前述の通り、テアニンはカフェインの興奮作用によるイライラや神経過敏を抑え、集中力や注意力を高めるというポジティブな側面を増強します。この相乗効果を狙うなら、上質な緑茶や抹茶、紅茶などを一杯飲むのが最も手軽で効果的な方法です。

お昼休憩の後や、午後の業務の合間に、一杯のお茶で一息つく。これは古くから続く日本の文化ですが、テアニンとカフェインの科学的な効果を知ることで、その習慣が単なる気分転換以上の、知的パフォーマンスを高めるための合理的な戦略であることがわかります。

このように、ご自身の目的(睡眠か、集中か)を明確にし、テアニンの作用メカニズムを理解した上で摂取タイミングを調整することが、この優れた成分の恩恵を最大限に享受するための鍵となります。

テアニンを多く含む食品と効率的な摂り方

テアニンは自然界ではほぼお茶にしか含まれない特別な成分です。ここでは、どのような食品や飲み物にテアニンが多く含まれているのか、そして、より効率的に摂取するための方法について具体的に見ていきましょう。

テアニンを多く含む食品・飲み物

テアニンの含有量は、お茶の種類、特にその栽培方法によって大きく左右されます。一般的に、日光を遮って育てられた「被覆栽培」のお茶に、テアニンは豊富に含まれています。これは、茶葉が日光を浴びると、うま味成分であるテアニンが、光合成によって渋み成分であるカテキンへと変化するためです。日光を遮ることでテアニンの分解を防ぎ、茶葉の中にうま味を凝縮させるのです。

以下に、代表的なお茶の種類と、テアニン・カフェイン含有量の目安をまとめました。

| 飲み物の種類 | テアニン含有量の目安(100mlあたり) | カフェイン含有量の目安(100mlあたり) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 玉露 | 約160mg | 約160mg | 収穫前約20日間、よしず棚などで日光を遮って栽培。独特の「覆い香」と、とろりとした強い甘み・うま味が特徴。テアニン含有量は突出して高い。 |

| 抹茶(薄茶) | 約30mg | 約30mg | 玉露と同様に被覆栽培した茶葉(碾茶)を石臼で挽いて粉末にしたもの。茶葉を丸ごと飲むため、成分を無駄なく摂取できる。 |

| かぶせ茶 | 約30mg | 約30mg | 収穫前約1週間、寒冷紗などで日光を遮る。玉露と煎茶の中間的な味わいで、上品なうま味と爽やかさを併せ持つ。 |

| 煎茶(上級) | 約20mg | 約20mg | 日本で最も一般的に飲まれている。日光を浴びて育つためカテキンが多いが、一番茶(新茶)など上質なものにはテアニンも比較的多く含まれる。 |

| 紅茶 | 約10mg | 約30mg | 茶葉を発酵させて作る。発酵過程でテアニンの一部が変化するが、リラックス効果を持つ成分として含まれている。 |

| ほうじ茶 | 約10mg | 約20mg | 煎茶や番茶を強火で焙煎したもの。焙煎によりカフェインが昇華して少なくなり、香ばしい風味が特徴。テアニンも減少する傾向にある。 |

注:上記の数値は、文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」などを参考に作成した一般的な目安です。実際の含有量は、茶葉の品質、収穫時期、抽出する湯の温度や時間によって大きく変動します。

この表からわかるように、テアニンを効率的に摂取したい場合は、玉露を選ぶのが最も効果的です。玉露は低温(50~60℃)のお湯でゆっくりと時間をかけて淹れることで、渋み成分(カテキン)の抽出を抑え、うま味成分(テアニン)を最大限に引き出すことができます。

また、抹茶も茶葉を丸ごと摂取するため、水に溶け出しにくい他の栄養素も一緒に摂れるというメリットがあります。

一方で、1日の摂取目安量である200mgをこれらのお茶だけで毎日コンスタントに摂取するのは、コストや手間、そしてカフェインの摂取量を考えると、必ずしも容易ではありません。そこで有効な選択肢となるのが、サプリメントの活用です。

サプリメントや機能性表示食品の活用

食品からだけでは十分な量のテアニンを摂取するのが難しい場合や、特定の目的(特に睡眠改善)のためにカフェインを避けたい場合には、サプリメントや機能性表示食品を上手に活用することが非常に効率的で現実的な方法です。

サプリメントを利用するメリットは以下の通りです。

- 正確な量を摂取できる: 製品に表示されている通りの量(例:200mg)を、手間なく正確に摂取できます。

- カフェインフリー: 睡眠の質向上を目的とする場合など、カフェインの摂取を避けたい時に最適です。

- 手軽で続けやすい: 水さえあればいつでもどこでも摂取でき、日常生活に手軽に取り入れられます。

- コストパフォーマンス: 高価な玉露を毎日飲むことに比べ、長期的に見るとコストを抑えられる場合があります。

市場には様々なテアニンサプリメントがありますが、選ぶ際にはいくつかのポイントを確認すると良いでしょう。

- 機能性表示食品を選ぶ: 「機能性表示食品」とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。パッケージに「睡眠の質を高める」「一時的な作業に伴うストレスを和らげる」といった具体的な機能性が明記されている製品は、その効果について国に届け出がなされており、信頼性の一つの指標となります。

- テアニンの含有量を確認する: 1粒あたり、あるいは1日の摂取目安量あたりに、目的とする量(例:200mg)のテアニンが含まれているかを確認しましょう。

- 添加物の有無をチェックする: できるだけシンプルな成分構成で、不要な着色料や保存料などが含まれていない製品を選ぶとより安心です。

- 製造管理基準(GMP): GMP(Good Manufacturing Practice)とは、原材料の受け入れから製造、出荷まで全ての過程において、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準です。GMP認定工場で製造されている製品は、品質管理が高いレベルで行われていることの証となります。

日常生活ではお茶を楽しみ、ここぞという時や睡眠の質を特に改善したい時にはサプリメントをプラスする、といった使い分けも賢い方法です。ご自身のライフスタイルや目的に合わせて、食品とサプリメントを柔軟に組み合わせ、テアニンの恩恵を最大限に活用していきましょう。

テアニンの副作用や注意点

テアニンは、その効果とともに安全性の高さも大きな特徴ですが、摂取する上で知っておくべき注意点もいくつか存在します。ここでは、副作用の心配や、特定の条件下での摂取について解説し、安心してテアニンを活用するための情報を提供します。

副作用の心配はほとんどない

結論から言うと、テアニンは適切とされる量(1日200mg程度)を摂取する限り、重篤な副作用の心配はほとんどない、非常に安全性の高い成分です。

その最大の理由は、テアニンが特定の人々によって作られた化学物質ではなく、数百年、あるいは千年以上もの間、世界中の人々がお茶として日常的に飲用してきた食品成分であるという「長い食経験」にあります。この歴史が、その安全性を何よりも物語っています。

日本の食品安全委員会も、テアニン(L-テアニン)の安全性評価において、既存のヒト試験や動物試験の結果から、1日あたり数百mg程度の摂取では、健康への悪影響を示す証拠はないと結論付けています。

万が一、推奨量を大幅に超えて過剰に摂取した場合でも、報告されている症状は軽い眠気を感じる程度であり、生命に危険を及ぼすような深刻な健康被害は考えにくいとされています。とはいえ、どのような成分でも過剰摂取は体に負担をかける可能性があるため、サプリメントなどで摂取する際は、製品に記載されている1日の目安量を守ることが基本です。

効果の感じ方や体質には個人差があるため、ごく稀に体に合わないと感じる可能性はゼロではありません。もしテアニンを摂取し始めてから、何らかの体調の変化を感じた場合は、一度摂取を中止し、様子を見るようにしましょう。しかし、全体として見れば、テアニンは数ある健康成分の中でも、トップクラスに安全性が高い成分の一つと言えます。

薬を服用中の場合は医師に相談する

テアニンは安全性の高い成分ですが、現在何らかの病気の治療のために医薬品を服用している方は、自己判断で摂取を始める前に、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談することが重要です。

特に注意が必要なのは、以下のような薬との飲み合わせです。

- 降圧剤(血圧を下げる薬): テアニンには、リラックス効果を通じて血管を拡張させ、血圧をわずかに下げる作用があることが報告されています。そのため、降圧剤を服用している方がテアニンを併用すると、薬の効果が強まり、血圧が下がりすぎてしまう可能性があります。めまいやふらつきなどの原因となる恐れがあるため、注意が必要です。

- 興奮剤: カフェインなどの興奮作用を持つ薬やサプリメントと併用した場合、テアニンがその効果を弱めてしまう可能性があります。

- 精神安定剤・睡眠薬など中枢神経に作用する薬: テアニンは脳内の神経伝達物質に作用するため、同じく中枢神経系に働きかける抗不安薬、抗うつ薬、睡眠導入剤などとの相互作用が起こる可能性が理論上は考えられます。薬の効果を強めたり、逆に弱めたりする可能性も否定できないため、必ず専門家の意見を仰ぐようにしてください。

テアニンは食品成分であり、薬ではありません。しかし、体に何らかの作用をもたらす以上、医薬品との相互作用のリスクは常に考慮する必要があります。安全にテアニンの恩恵を受けるためにも、持病がある方や常用している薬がある方は、専門家への相談を怠らないようにしましょう。

妊娠中・授乳中の摂取について

妊娠中や授乳中は、母親が摂取したものが胎児や乳児に影響を与える可能性があるため、食事やサプリメントの摂取には特に慎重になる必要があります。テアニンの摂取については、以下のように考えるのが一般的です。

- 食品(お茶)からの摂取: 妊娠中・授乳中に、常識的な範囲(1日数杯程度)でお茶を飲むことについては、特に問題はないとされています。お茶は長い食経験があり、この期間中の飲用で大きな問題が起きたという報告はありません。ただし、カフェインの摂取量には注意が必要です。妊娠中のカフェイン摂取は1日200mg~300mg程度までが目安とされているため、玉露や抹茶などカフェイン含有量の多いお茶の飲み過ぎには気をつけましょう。カフェインの少ないほうじ茶や、カフェインレスの緑茶などを選ぶとより安心です。

- サプリメントからの摂取: 一方で、サプリメントなどを用いて高濃度のテアニンを積極的に摂取することについては、その安全性が十分に確立されていません。妊娠中・授乳中の女性を対象とした臨床試験は倫理的な観点から実施が難しく、安全性を裏付ける十分なデータが不足しているのが現状です。

そのため、多くのサプリメントメーカーは、製品の注意書きに「妊娠・授乳中の方、小児は本品の摂取を避けてください」といった記載をしています。これは、危険性が証明されているわけではなく、「安全性が確認されていない」ため、万が一のことを考えての予防的な措置です。

結論として、妊娠中・授乳中の方は、テアニンをサプリメントで摂取することは避け、かかりつけの医師に相談することが最も賢明な判断です。日常的な飲み物としてお茶を楽しむ程度に留めておくのが良いでしょう。

テアニンに関するよくある質問

ここでは、テアニンに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。他の成分との違いや、より効果的な組み合わせについて理解を深めましょう。

テアニンとGABAは何が違いますか?

テアニンと並んで、リラックスや睡眠サポート成分としてよく知られているのが「GABA(ギャバ)」です。どちらもアミノ酸の一種で、似たような効果を謳っているため、その違いが分かりにくいと感じる方も多いでしょう。

テアニンとGABAの最も大きな違いは、その作用メカニズムと体感にあります。

| 項目 | テアニン | GABA(ギャバ) |

|---|---|---|

| 主な供給源 | お茶(特に玉露、抹茶などの緑茶) | 発酵食品(漬物、キムチ)、発芽玄米、トマトなど |

| 作用メカニズム | 血液脳関門を通過し、脳内で直接作用。GABAの産生促進、グルタミン酸の抑制、α波の増加など多角的に働く。 | 経口摂取した場合、脳への直接的な移行は限定的とされる。主に末梢の自律神経系に作用し、交感神経の働きを抑える。 |

| 体感・効果 | リラックスしつつも、集中力や注意力は維持・向上する。「穏やかな覚醒」「クリアな落ち着き」といった状態。 | 興奮を鎮め、落ち着かせる作用が強い。リラックス効果が主で、人によっては眠気を感じやすい。「鎮静」に近い感覚。 |

| 主な機能性表示 | ・睡眠の質をすこやかに向上(起床時の疲労感を軽減) ・一過性の作業にともなうストレスをやわらげる |

・血圧が高めの方の血圧を下げる ・GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じるストレスや疲労感を緩和する |

要約すると、テアニンは脳に直接働きかけて「リラックスと集中の両立」というユニークな状態を作り出すのに対し、GABAは主に体の自律神経に働きかけて「興奮を鎮める」作用が強いという違いがあります。

どちらが良い・悪いということではなく、目的によって使い分けるのがおすすめです。

- 日中のストレス緩和や集中力アップを求めるなら: テアニンが適しています。

- 高めの血圧が気になる、とにかく心を落ち着けてリラックスしたいなら: GABAが選択肢になります。

- 睡眠の質を総合的に高めたいなら: テアニンとGABA、どちらも有効ですが、テアニンは「起床時の爽快感」、GABAは「深い眠り」をサポートする機能性が報告されており、両方を配合した製品も存在します。

両者の違いを理解し、ご自身の悩みや目的に合った成分を選ぶことが大切です。

テアニンと一緒に摂ると良い成分はありますか?

テアニンは単独でも優れた効果を発揮しますが、他の成分と組み合わせることで、その効果をさらに高めたり、特定の目的に対してより強力にアプローチしたりすることが可能です。ここでは、テアニンとの相性が良いとされる代表的な成分をいくつかご紹介します。

- カフェイン:

- 目的: 集中力・注意力・パフォーマンスの向上

- 相乗効果: すでに述べた通り、これは「ゴールデンコンビ」とも言える組み合わせです。テアニンがカフェインによる過剰な興奮やイライラを抑え、カフェインがもたらす覚醒作用や集中力向上効果だけを引き出すため、クリアで安定した集中状態を作り出します。緑茶や紅茶を飲むことで、この組み合わせを自然に摂取できます。

- GABA(ギャバ):

- 目的: リラックス効果の強化、ストレス緩和

- 相乗効果: 作用メカニズムの異なる二つのリラックス成分を組み合わせることで、相乗効果が期待できます。脳に直接働きかけるテアニンと、末梢の自律神経に作用するGABAが、心身を二方向からリラックス状態へと導きます。ストレスレベルが非常に高いと感じる時や、とにかく深くリラックスしたい時に有効な組み合わせです。

- グリシン:

- 目的: 睡眠の質のさらなる向上

- 相乗効果: グリシンも睡眠の質を高めるアミノ酸として知られています。グリシンは、体の中心部の温度である「深部体温」を効率的に下げる働きがあります。人の体は、深部体温が下がることで自然な眠気を感じるようにできています。リラックスを促すテアニンと、入眠の生理的なスイッチを入れるグリシンを組み合わせることで、よりスムーズで深い眠りへと繋がることが期待されます。

- トリプトファン:

- 目的: 精神の安定、気分の改善、睡眠リズムの調整

- 相乗効果: トリプトファンは必須アミノ酸の一種で、体内で「セロトニン」や「メラトニン」に変換されます。セロトニンは精神を安定させる神経伝達物質、メラトニンは睡眠を促すホルモンです。テアニンが神経伝達物質のバランスを整える働きと、その材料となるトリプトファンを補給することで、メンタルヘルスや睡眠サイクルに対する包括的なサポートが期待できます。

- ビタミンB群(特にビタミンB6):

- 目的: 神経機能のサポート

- 相乗効果: ビタミンB6は、GABAやセロトニン、ドーパミンといった神経伝達物質が体内で合成される際に、「補酵素」として不可欠な栄養素です。テアニンが神経伝達物質の放出を促し、ビタミンB6がその合成を助けるという、補完的な関係にあります。神経系の健康を全般的にサポートしたい場合に有効な組み合わせです。

これらの成分は、目的に応じてテアニンと組み合わせることで、より高い効果を実感できる可能性があります。サプリメントを選ぶ際には、こうした相性の良い成分が一緒に配合されている製品を探してみるのも一つの良い方法です。

まとめ

本記事では、お茶に含まれるリラックス成分「テアニン」について、その基本的な知識から、科学的に裏付けられた7つの効果、効果的な摂取方法、安全性、そしてよくある質問まで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ってみましょう。

- テアニンとは: お茶、特に玉露や抹茶に多く含まれるアミノ酸の一種。お茶の「うま味」成分であり、カフェインの興奮作用を和らげ、心身にリラックス効果をもたらします。

- 期待できる主な効果:

- 睡眠の質の向上: 自然な入眠を促し、中途覚醒を減らし、起床時の爽快感を高めます。

- ストレスの緩和: ストレス反応を抑制し、脳内にα波を増やすことで心身をリラックスさせます。

- 集中力の向上: 穏やかな覚醒状態を作り出し、特にカフェインと組み合わせることで知的パフォーマンスを高めます。

- その他、PMSや更年期の症状緩和、冷えの改善、記憶力のサポートなど、多岐にわたる効果が期待されています。

- 効果的な摂取方法:

- 摂取量の目安: 研究で効果が確認されている1日200mgが基準となります。

- 摂取タイミング: 睡眠目的なら就寝30分~1時間前にカフェインレスで。集中力目的なら日中の作業前にカフェインと一緒に摂るのがおすすめです。

- 効率的な摂り方: 玉露や抹茶などのお茶から摂取するほか、正確な量をカフェインなしで手軽に摂れるサプリメントや機能性表示食品の活用が非常に有効です。

- 安全性: 長い食経験があり、適切量を守る限り副作用の心配はほとんどない安全な成分です。ただし、薬を服用中の方や妊娠・授乳中の方は、事前に医師に相談することが重要です。

現代社会は、ストレス、睡眠不足、集中力の散漫といった課題に満ちています。テアニンは、こうした現代人の悩みに、科学的根拠を持って穏やかに寄り添ってくれる、自然由来の優れた成分です。

この記事で得た知識を基に、ご自身のライフスタイルや悩みに合わせてテアニンを上手に取り入れ、日々の生活の質(QOL)を向上させるための一助としてみてはいかがでしょうか。一杯のお茶がもたらす安らぎの時間、あるいはサプリメントによる的確なセルフケアが、あなたの心と体を健やかなバランスへと導いてくれるかもしれません。