「毎朝すっきり目覚めたい」「日中の眠気をなんとかしたい」と感じていませんか。快適な毎日を送るためには、自分に合った睡眠時間を確保することが不可欠です。しかし、ただ長く眠れば良いというわけではありません。大切なのは、睡眠の「量」と「質」を両立させ、心と体を効率的に回復させることです。

この記事では、あなたの理想的な睡眠をサポートするため、科学的な根拠に基づいた睡眠時間の計算方法から、睡眠の質を最大限に高めるための具体的な習慣まで、網羅的に解説します。睡眠のメカニズムを正しく理解し、毎日のパフォーマンスを向上させるための知識を身につけましょう。

目次

【簡単シミュレーション】あなたの理想の睡眠時間を計算

最適な睡眠時間を計画する第一歩は、自分の生活リズムに合わせて「就寝時刻」と「起床時刻」を逆算することです。ここでは、多くの専門家が指摘する「睡眠サイクル」の考え方を取り入れた、簡単な計算シミュレーションをご紹介します。この計算の基本となる「睡眠サイクル」については、次の章で詳しく解説します。

まずは、ご自身の生活スタイルに合わせて、起きる時間、または寝る時間から理想的な睡眠スケジュールをシミュレーションしてみましょう。

起きる時間から計算する

毎朝決まった時間に起きる必要がある方のために、起床時刻から逆算して理想の就寝時刻を割り出す方法です。この計算では、一般的に「すっきりと目覚めやすい」とされる睡眠サイクルの終わりに起床時刻を合わせることを目指します。

計算の基本は以下の通りです。

【計算式】

理想の就寝時刻 = 起床時刻 – (90分 × 睡眠サイクル回数) – 入眠時間(15分〜30分)

- 睡眠サイクル回数: 成人の場合、4〜6回(合計6時間〜9時間)が一般的です。

- 入眠時間: ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間です。個人差がありますが、ここでは平均的な15分として計算します。

【具体例:午前7時に起きる場合】

もしあなたの起床時刻が午前7時であれば、理想の就寝時刻は以下のようになります。

| 睡眠時間 | 睡眠サイクル | 就寝時刻の目安 |

|---|---|---|

| 約9時間 | 6サイクル | 夜9:45 |

| 約7.5時間 | 5サイクル | 夜11:15 |

| 約6時間 | 4サイクル | 深夜0:45 |

| 約4.5時間 | 3サイクル | 深夜2:15 |

【シミュレーションの考え方】

例えば、約7.5時間の睡眠を目指す場合を考えてみましょう。

- 睡眠サイクル5回分に必要な時間は「90分 × 5回 = 450分(7時間30分)」です。

- 午前7時から7時間30分を引くと、夜11時30分になります。

- そこから、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間(入眠時間)として15分を引くと、理想の就寝時刻は「夜11時15分」となります。

この時刻にベッドに入ることができれば、睡眠サイクルがちょうど5回終わったタイミングである午前7時頃に、比較的浅い眠り(レム睡眠)の状態となり、すっきりと目覚めやすくなる可能性が高まります。もちろん、これはあくまで目安です。ご自身の体調や日中の眠気などを観察しながら、最適なサイクル回数を見つけてみましょう。

寝る時間から計算する

次に、就寝時刻を基準にして、最適な起床時刻を計算する方法です。夜の予定などから、寝る時間がある程度決まっている場合に便利です。

計算の基本は起きる時間から計算する場合と考え方は同じです。

【計算式】

理想の起床時刻 = 就寝時刻 + (90分 × 睡眠サイクル回数) + 入眠時間(15分〜30分)

【具体例:夜11時に寝る(ベッドに入る)場合】

もしあなたが夜11時にベッドに入るとしたら、理想の起床時刻は以下のようになります。

| 睡眠時間 | 睡眠サイクル | 起床時刻の目安 |

|---|---|---|

| 約9時間 | 6サイクル | 午前8:15 |

| 約7.5時間 | 5サイクル | 午前6:45 |

| 約6時間 | 4サイクル | 午前5:15 |

| 約4.5時間 | 3サイクル | 午前3:45 |

【シミュレーションの考え方】

ここでは、夜11時にベッドに入り、入眠に15分かかると仮定します。つまり、実際の睡眠開始時刻は夜11時15分です。

- 睡眠サイクル5回分の時間は「90分 × 5回 = 450分(7時間30分)」です。

- 睡眠開始時刻の夜11時15分に7時間30分を足すと、理想の起床時刻は「午前6時45分」となります。

この時間にアラームをセットすることで、睡眠サイクルの切れ目で自然に目覚めやすくなります。

これらのシミュレーションは、あくまで一般的な「90分サイクル」を基にした目安です。後の章で詳しく解説しますが、睡眠サイクルには個人差があり、必ずしも全員が90分ではありません。しかし、この計算方法を基準として自分の睡眠を計画し、日中の体調を記録していくことで、自分だけの最適な睡眠パターンを発見する大きな手がかりになります。まずはこのシミュレーションを試し、自分にとって最も心地よい睡眠時間を見つける旅を始めてみましょう。

睡眠時間の計算で重要な「睡眠サイクル」とは

先ほどのシミュレーションで用いた「睡眠サイクル」という言葉。これは、質の高い睡眠を理解し、すっきりとした目覚めを実現するための非常に重要なキーワードです。私たちは眠っている間、ただじっと時間を過ごしているわけではありません。脳と体は、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という性質の異なる2つの睡眠状態を、一定の周期で繰り返しています。この繰り返しの周期こそが「睡眠サイクル」です。

この章では、睡眠の根幹をなすレム睡眠とノンレム睡眠の違い、そしてなぜ「90分」がサイクルの目安と言われるのか、そのメカニズムと個人差について詳しく掘り下げていきます。

レム睡眠とノンレム睡眠の違い

睡眠は、単一の状態ではなく、大きく分けて「レム(REM)睡眠」と「ノンレム(Non-REM)睡眠」の2種類で構成されています。REMとは「Rapid Eye Movement(急速眼球運動)」の略で、その名の通り、まぶたの下で眼球が素早く動いているのが特徴です。一方、ノンレム睡眠ではそのような眼球運動は見られません。これらは交互に現れ、それぞれが異なる役割を担っています。

【ノンレム睡眠:脳を休ませる深い眠り】

ノンレム睡眠は、主に大脳を休息させ、回復させるための深い眠りです。入眠直後に現れるのがこのノンレム睡眠で、睡眠全体の約75%〜80%を占めます。ノンレム睡眠は、眠りの深さによってさらに3つのステージに分けられます。

- ステージN1(うとうと期): 眠り始めの段階。物音などですぐに目が覚めてしまう、非常に浅い眠りです。

- ステージN2(すやすや期): 本格的な睡眠の段階。心拍数や体温が下がり、リラックスした状態になります。睡眠全体の中で最も長い時間を占めるステージです。

- ステージN3(ぐっすり期): 「徐波睡眠」や「深睡眠」とも呼ばれる、最も深い眠りの段階です。このステージでは、脳の活動が著しく低下し、成長ホルモンが最も多く分泌されます。成長ホルモンは、体の組織の修復、疲労回復、免疫機能の強化など、生命維持に不可欠な役割を果たします。この深い眠りが十分に取れないと、どれだけ長く寝ても疲れが取れにくいと感じることがあります。

【レム睡眠:体を休ませ、記憶を整理する浅い眠り】

レム睡眠は、脳は活動しているものの、筋肉の緊張が極度に緩んだ(筋アトニア)状態になる浅い眠りです。脳波は覚醒時に近いパターンを示し、この時に夢を見ることが多いと言われています。レム睡眠の主な役割は以下の通りです。

- 記憶の整理と定着: 日中に学習したことや経験したことを、脳内で整理し、長期的な記憶として定着させる重要な働きを担っています。

- 精神的なストレスの整理: 感情的な出来事を処理し、心の安定を保つ役割もあると考えられています。

- 運動技能の習得: 新しいスキルや運動を学習した際に、その動きを体に覚え込ませるプロセスにも関わっています。

レム睡眠は、体をしっかりと休ませながら、脳が情報処理を行う、いわば「メンテナンス時間」なのです。

これらの違いを分かりやすく表にまとめます。

| 項目 | レム睡眠 (Rapid Eye Movement) | ノンレム睡眠 (Non-Rapid Eye Movement) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 記憶の整理・定着、精神の安定 | 脳と体の疲労回復、成長ホルモンの分泌 |

| 眠りの深さ | 浅い(脳は活動) | 深い(脳は休息、特にステージN3) |

| 体の状態 | 筋肉は弛緩(休息状態) | 体は動くことがある |

| 眼球運動 | 素早く動く | ほとんど動かない |

| 夢 | 鮮明で物語性のある夢を見ることが多い | ほとんど見ないか、断片的な思考に近い |

| 起こりやすさ | 比較的簡単に目覚める | 深いステージでは起こしにくい |

このように、レム睡眠とノンレム睡眠はそれぞれ異なる重要な役割を持っており、どちらが欠けても質の高い睡眠は得られません。

睡眠サイクルは「90分」が目安と言われる理由

私たちが眠りにつくと、まずノンレム睡眠(ステージN1→N2→N3)に入り、最も深い眠りに達した後、徐々に眠りが浅くなり(ステージN2)、最後にレム睡眠へと移行します。この「ノンレム睡眠+レム睡眠」の一連の流れが1つの睡眠サイクルです。

このサイクルが平均して約90分から110分程度続くことから、「睡眠サイクルは90分」という説が広く知られるようになりました。入眠後、最初のサイクルでは深いノンレム睡眠(ステージN3)の時間が長く、レム睡眠は短めです。しかし、朝方に近づくにつれてサイクルは変化し、深いノンレム睡眠の時間は短くなり、代わりにレム睡眠の時間が長くなる傾向があります。

「90分の倍数で起きるとすっきりする」と言われる理由は、朝方の長いレム睡眠のタイミングで目覚めることを狙っているからです。レム睡眠は比較的浅い眠りであり、脳が覚醒に近い状態で活動しているため、このタイミングで目覚ましが鳴ると、深いノンレム睡眠の途中で無理やり起こされるよりも、はるかにスムーズで不快感の少ない目覚めが期待できるのです。深い眠りの最中に起こされると、強い眠気やだるさ(睡眠慣性)が残りやすくなります。

この「90分ルール」は、自分の睡眠を計画する上で非常に便利な指針となります。しかし、この数字に固執しすぎる必要はありません。なぜなら、睡眠サイクルには個人差が存在するからです。

睡眠サイクルには個人差がある

「90分」という時間は、あくまで多くの人を対象とした研究から導き出された平均値です。実際の睡眠サイクルの長さは、人によって異なり、一般的に70分から120分程度の幅があるとされています。

睡眠サイクルに影響を与える要因は様々です。

- 年齢: 赤ちゃんや子供のサイクルは短く(約50〜60分)、加齢とともに長くなる傾向があります。また、高齢になると深いノンレム睡眠が減少し、中途覚醒が増えるなど、サイクルの構成自体も変化します。

- 体質・遺伝: 生まれつき睡眠サイクルが短い人や長い人がいます。

- その日の体調: 疲労が溜まっている日は、深いノンレム睡眠が長くなることがあります。

- 生活習慣: 就寝前の食事や飲酒、運動習慣などもサイクルのリズムに影響を与えます。

重要なのは、「90分」という基準をスタート地点として、自分自身の最適なサイクルを見つけることです。例えば、「7.5時間(90分×5サイクル)寝てもまだ眠い」と感じる場合は、もしかするとあなたのサイクルは95分で、5サイクルだと約8時間(95分×5=475分)が必要なのかもしれません。逆に、「6時間(90分×4サイクル)で意外とすっきり起きられた」という日は、サイクルが90分より短かった可能性があります。

最近では、スマートウォッチや睡眠計測アプリなどを使って、自分の睡眠サイクル(眠りの深さの変動)を可視化することもできます。そうしたツールを活用しながら、「何時間寝た日に最も日中の調子が良かったか」を記録し、自分だけの「ゴールデンタイム」を見つけ出すことが、究極の睡眠最適化に繋がります。

あなたに最適な睡眠時間は?年代別の目安

「自分にとって十分な睡眠時間とは、一体何時間なのだろう?」これは多くの人が抱く疑問です。睡眠サイクルの理解は質の高い睡眠への第一歩ですが、そもそもどのくらいの睡眠時間(量)を目指すべきかを知ることも同様に重要です。

必要な睡眠時間は、年齢によって大きく異なります。成長期の子供たちと、活動的な成人、そして身体機能が変化する高齢者では、理想とされる睡眠時間が変わってきます。ここでは、米国国立睡眠財団(National Sleep Foundation)などが推奨する年代別の睡眠時間を目安として紹介し、それぞれの年代で睡眠が持つ意味について掘り下げていきます。

参照:National Sleep Foundation「Sleep-wake cycle: its physiology and impact on health」

子ども(小学生・中学生・高校生)の睡眠時間

子ども時代の睡眠は、心と体の健やかな成長に不可欠な、極めて重要な役割を担っています。この時期に十分な睡眠をとることは、学習能力の向上、感情の安定、そして身体的な発達の土台となります。

| 年代 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 学齢期(6〜13歳) | 9〜11時間 |

| ティーンエイジャー(14〜17歳) | 8〜10時間 |

小学生(6〜13歳)の時期は、脳が急速に発達し、学校での新しい学習内容を吸収する重要な期間です。睡眠中、特に深いノンレム睡眠時に分泌される成長ホルモンは、骨や筋肉の成長を促すだけでなく、体の組織を修復し、免疫力を高める働きがあります。また、レム睡眠は、日中に学んだことを記憶として定着させるために不可欠です。睡眠不足は、集中力の低下やイライラを引き起こし、学業成績や友人関係にも影響を及ぼす可能性があります。

中学生・高校生(14〜17歳)になると、生活リズムが大きく変化します。部活動や塾、友人との交流などで就寝時間が遅くなる一方で、朝の登校時間は変わりません。そのため、この年代は慢性的な睡眠不足に陥りやすい傾向にあります。しかし、思春期は第二次性徴期であり、ホルモンバランスが大きく変動する時期です。十分な睡眠は、このホルモンバランスを整え、精神的な安定を保つ上で非常に重要です。また、この時期の睡眠不足は、将来の生活習慣病のリスクを高めることも指摘されています。

日本の子供たちは世界的に見ても睡眠時間が短い傾向にあるという調査結果もあり、保護者や教育関係者が睡眠の重要性を理解し、子供たちが十分な睡眠時間を確保できる環境を整えることが求められています。

大人(20代~60代)の睡眠時間

社会人として、また家庭人として、最も活動的な時期を迎えるのがこの年代です。仕事のパフォーマンス、日々の活力、そして長期的な健康維持のために、質の高い睡眠を安定して確保することが重要になります。

| 年代 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 若年成人(18〜25歳) | 7〜9時間 |

| 成人(26〜64歳) | 7〜9時間 |

一般的に、健康な成人に推奨される睡眠時間は7時間から9時間とされています。もちろん個人差はありますが、多くの研究で、この範囲内の睡眠時間を確保している人々が、最も健康状態が良く、死亡率も低いことが示されています。

この年代における睡眠の役割は多岐にわたります。

- パフォーマンスの維持: 睡眠不足は、日中の集中力、判断力、問題解決能力を著しく低下させます。重要な会議やプレゼンテーションの前に十分な睡眠をとることは、ビジネスパーソンにとっての基本戦略と言えます。

- ストレス管理: 睡眠は、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを正常に保ち、感情のコントロールを助けます。慢性的な睡眠不足は、不安や抑うつ感を引き起こしやすくなります。

- 生活習慣病の予防: 継続的な睡眠不足は、肥満、2型糖尿病、高血圧、心臓病などのリスクを高めることが科学的に証明されています。睡眠は、食欲をコントロールするホルモン(レプチンとグレリン)のバランスを整え、インスリン感受性を正常に保つ働きがあるためです。

仕事や育児、介護などで忙しく、睡眠時間を削りがちな年代ですが、睡眠は「コスト」ではなく、未来の自分への「投資」であると捉えることが大切です。毎日コンスタントに7時間以上の睡眠を確保することを目指し、それが難しい場合でも、睡眠の質を高める工夫を取り入れることが重要になります。

高齢者(65歳以上)の睡眠時間

加齢に伴い、睡眠のパターンは変化します。多くの高齢者の方が「若い頃のようにぐっすり眠れない」「夜中に何度も目が覚める」といった悩みを抱えています。

| 年代 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 高齢者(65歳以上) | 7〜8時間 |

推奨される睡眠時間自体は、成人と大きく変わらず7時間から8時間とされています。しかし、睡眠の「質」には変化が見られます。具体的には、以下のような特徴が現れます。

- 深いノンレム睡眠の減少: 最も深い眠りであるステージN3の時間が短くなります。これにより、熟睡感が得にくくなります。

- 中途覚醒の増加: 夜中に目が覚める回数が増え、眠りが断続的になりがちです。

- 睡眠相の前進: 体内時計のリズムが前倒しになり、宵っ張りが難しくなり、早朝に目覚めてしまう傾向(早朝覚醒)が見られます。

これらの変化は、ある程度は自然な老化現象の一部です。しかし、だからといって睡眠不足を放置して良いわけではありません。高齢期の睡眠不足は、転倒リスクの増加、認知機能の低下、うつ病の発症など、深刻な問題に繋がりかねません。

必要な睡眠時間は若年層と変わらないため、夜間の睡眠だけで補えない場合は、日中の短い昼寝(パワーナップ)を効果的に取り入れることも有効な対策となります。また、睡眠薬に頼る前に、後述するような生活習慣の見直しを試みることが非常に重要です。

睡眠時間は長ければ良いわけではない

ここまで年代別の推奨睡眠時間を紹介してきましたが、一つ注意すべき点があります。それは、「睡眠時間は長ければ長いほど良い」というわけではないということです。

いくつかの大規模な疫学調査では、睡眠時間が極端に短い(6時間未満)だけでなく、極端に長い(9時間や10時間以上)場合でも、死亡率や特定の疾患のリスクが高まるという結果が報告されています。「U字型カーブ」として知られるこの関係は、長すぎる睡眠が何らかの健康問題の「結果」である可能性も指摘されていますが、睡眠の質が低下しているサインである可能性も考えられます。

例えば、長時間寝ても疲れが取れない、日中も眠気が強いといった場合は、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害が隠れている可能性もあります。

最も重要なのは、自分にとって最適な長さの睡眠を、質の高い状態で確保することです。推奨時間を参考にしつつも、日中の眠気や倦怠感、集中力などを指標にして、自分自身の心と体が最も快適だと感じる睡眠時間を見つけることが、健康的な生活を送るための鍵となります。

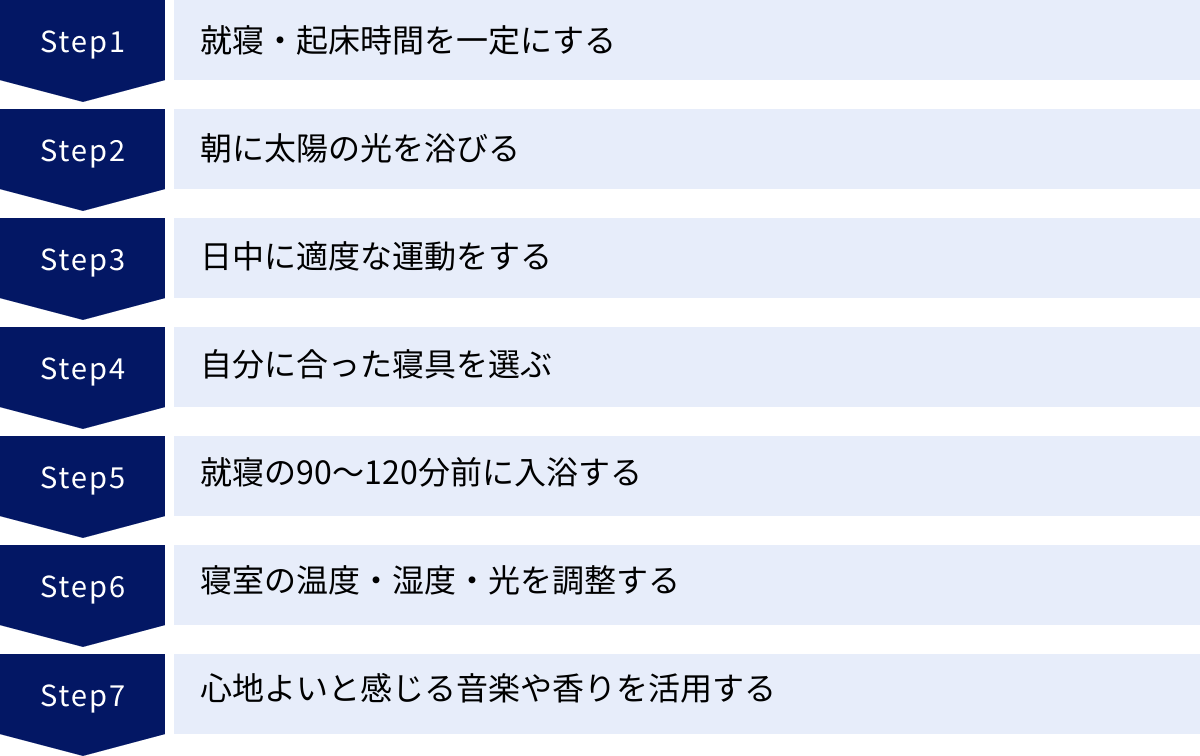

すっきり起きる!睡眠の質を高める7つの習慣

必要な睡眠時間を確保することと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「睡眠の質」を高めることです。いくら長くベッドにいても、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりしていては、心身の疲労は十分に回復しません。

ここでは、科学的な根拠に基づき、今日から実践できる睡眠の質を高めるための具体的な7つの習慣を紹介します。これらの習慣を生活に取り入れることで、寝つきが良くなり、朝の目覚めが格段に快適になるはずです。

① 就寝・起床時間を一定にする

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正常に機能することで、夜になると自然に眠くなり、朝になると目が覚めるというリズムが作られます。

就寝時刻と起床時刻を毎日できるだけ同じ時間に保つことは、この体内時計のリズムを安定させる上で最も効果的な方法です。特に、起床時刻を一定にすることが重要です。平日に睡眠不足だからといって、休日に昼過ぎまで寝てしまうと、体内時計が大きく乱れてしまいます。これは「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれ、月曜日の朝に強いだるさや眠気を感じる原因となります。

休日の寝坊は、平日の起床時刻との差を2時間以内に留めるのが理想です。これにより、体内時計の乱れを最小限に抑え、週明けからのスムーズなスタートを切ることができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、一貫したスケジュールを続けることで、体は自然とそのリズムに適応し、決まった時間に眠くなり、アラームなしでもすっきりと起きられるようになります。

② 朝に太陽の光を浴びる

体内時計を正確にリセットするための最も強力なスイッチが「太陽の光」です。私たちの体内時計は、厳密には24時間より少し長い周期を持っているため、毎日リセットして地球の自転周期に合わせる必要があります。

朝、目覚めたらすぐにカーテンを開け、15分から30分程度、太陽の光を浴びましょう。網膜から入った光の刺激が脳の視交叉上核という部分に伝わり、体内時計がリセットされます。これにより、「活動モード」のスイッチが入り、心と体がシャキッと目覚めます。

さらに、朝日を浴びることは、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌にも大きく関わっています。光を浴びると、精神を安定させる働きのある神経伝達物質「セロトニン」の分泌が促進されます。そして、このセロトニンは、日中に分泌されてから約14〜16時間後に、メラトニンに変換される性質を持っています。つまり、朝7時に光を浴びれば、夜9時〜11時頃に自然な眠気が訪れるという仕組みです。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりもはるかに強いため、窓際で過ごすだけでも効果があります。

③ 日中に適度な運動をする

日中の活動量と夜の睡眠の質には、密接な関係があります。ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動を習慣的に行うことは、寝つきを良くし、深い眠りを増やす効果があることが多くの研究で示されています。

運動が睡眠に良い影響を与えるメカニズムの一つに「深部体温」の変化があります。人の体は、体の内部の温度である深部体温が下がる時に眠気を感じるようにできています。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上昇します。そして、就寝時間に向けて体温が下がっていく際に、その落差が大きくなるため、スムーズな入眠が促されるのです。

ただし、タイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上げてしまうため逆効果です。運動は、夕方から就寝の3時間前くらいまでに終えるのが理想的です。軽いストレッチやヨガなど、リラックスを目的とした運動であれば、就寝前に行っても問題ありません。

④ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。体に合わない寝具を使い続けていると、寝返りがスムーズに打てなかったり、特定の部位に圧力がかかり続けたりして、睡眠の質を低下させる原因になります。

- マットレス: 硬すぎず、柔らかすぎない、自然な寝姿勢(立っている時と同じように背骨がS字カーブを描く状態)を保てるものを選びましょう。体圧が均等に分散され、寝返りが打ちやすいものが理想です。

- 枕: マットレスとの組み合わせで、首の骨(頸椎)が自然なカーブを保てる高さのものを選びます。仰向けに寝た時に、顔の角度が5度前後になるのが目安です。横向きに寝ることが多い人は、肩幅を考慮して少し高めの枕が必要になります。

- 掛け布団: 季節に合わせて、適切な保温性と吸湿・放湿性を備えたものを選びましょう。重すぎる布団は寝返りを妨げ、軽すぎると寝冷えの原因になります。

高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に試してみて、自分が「心地よい」と感じるものを選ぶことが何よりも大切です。

⑤ 就寝の90〜120分前に入浴する

日中の運動と同様に、入浴も深部体温のコントロールに役立ちます。就寝の90分から120分前に、38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かるのがおすすめです。

入浴によって一時的に上昇した深部体温は、お風呂から上がった後に急速に低下していきます。この体温が下がるタイミングでベッドに入ることで、体は自然に睡眠モードへと切り替わり、スムーズな入眠に繋がります。

熱すぎるお湯(42℃以上)や長時間の入浴は、交感神経を刺激してしまい、かえって目が覚めてしまう原因になるので注意が必要です。リラックス効果のある入浴剤などを活用するのも良いでしょう。

⑥ 寝室の温度・湿度・光を調整する

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることも欠かせません。

- 温度と湿度: 睡眠に最適な室温は、夏場は25℃〜26℃、冬場は22℃〜23℃、湿度は通年で50%〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な環境を保ちましょう。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、光によって分泌が抑制されます。寝室はできるだけ暗くするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の光が目に入らないようにしたりする工夫が有効です。真っ暗だと不安を感じる場合は、フットライトなどの間接照明を低い位置に設置しましょう。

- 音: 時計の秒針の音や、外の騒音などが気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの手です。

寝室は「眠るための場所」と体に認識させることが大切です。寝室で仕事や食事をするのは避け、リラックスできる空間づくりを心がけましょう。

⑦ 心地よいと感じる音楽や香りを活用する

就寝前にリラックスするための儀式(スリープセレモニー)を取り入れるのも効果的です。心と体をリラックスさせる音楽や香りは、副交感神経を優位にし、スムーズな入眠をサポートします。

- 音楽: 歌詞のない、ゆったりとしたテンポのヒーリングミュージックやクラシック、川のせせらぎや雨音などの自然音がおすすめです。タイマー機能を使って、眠りについた頃に自動で切れるように設定すると良いでしょう。

- 香り: ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなどの香りには、鎮静作用やリラックス効果があると言われています。アロマディフューザーやピロースプレーなどを活用して、寝室を心地よい香りで満たしてみましょう。

自分が「心地よい」と感じる方法を見つけ、毎晩の習慣にすることで、「これをしたら眠る時間」という条件付けができ、よりスムーズに眠りに入ることができるようになります。

【要注意】睡眠の質を下げる寝る前のNG行動4選

睡眠の質を高める習慣を実践する一方で、無意識のうちに睡眠を妨げる行動をとってしまっているケースも少なくありません。質の高い睡眠を得るためには、良い習慣を取り入れるだけでなく、睡眠の質を低下させる「NG行動」を避けることが非常に重要です。

ここでは、特に多くの人がやりがちな、寝る前に避けるべき4つの行動とその理由について詳しく解説します。

① スマートフォンやPCの画面を見る

現代人にとって最も身近で、かつ最も睡眠に悪影響を与える可能性があるのが、就寝前のスマートフォンやPC、タブレットなどのデジタルデバイスの使用です。これらの画面から発せられる「ブルーライト」が、睡眠を妨げる大きな原因となります。

ブルーライトは、太陽光にも含まれる可視光線の一種で、波長が短く強いエネルギーを持っています。日中に浴びる分には覚醒を促し、集中力を高める効果がありますが、夜間に浴びると体内時計に深刻な影響を及ぼします。

【なぜNGなのか?】

私たちの脳は、夜になり周囲が暗くなると、自然な眠りを誘うホルモンである「メラトニン」を分泌し始めます。しかし、夜間にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、メラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。ある研究では、夜間に2時間タブレット端末を使用しただけで、メラトニンの分泌が約22%も抑制されたという報告もあります。

さらに、SNSのチェックやネットサーフィン、動画視聴などは、脳を興奮・覚醒させてしまいます。これにより、心身がリラックスモードに切り替わるのを妨げ、入眠をさらに困難にします。

【対策】

- 就寝の1〜2時間前には、スマートフォンやPCの使用を終えるのが理想です。

- どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限に落とし、「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を必ず利用しましょう。

- 寝室にスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」を実践するのも非常に効果的です。

② カフェインを含む飲み物を飲む

仕事の合間や食後の一杯として親しまれているコーヒーやお茶ですが、就寝前に摂取すると睡眠の質を著しく低下させる原因となります。その犯人は、言わずと知れた「カフェイン」です。

カフェインは、中枢神経を興奮させる作用を持つ物質です。脳内には、眠気を引き起こす「アデノシン」という物質とその受容体があります。カフェインは、このアデノシンと構造が似ているため、アデノシンが受容体に結合するのをブロックしてしまいます。これにより、脳は眠気を感じることができなくなり、覚醒状態が続いてしまうのです。

【なぜNGなのか?】

カフェインの効果は、摂取してから30分ほどで現れ始め、その作用は数時間続きます。カフェインの血中濃度が半分になるまでの時間(半減期)は、健康な成人で約4〜5時間と言われています。つまり、夕方5時にコーヒーを一杯飲んだ場合、夜9〜10時頃でもまだその半分のカフェインが体内に残っている計算になります。

これにより、寝つきが悪くなるだけでなく、たとえ眠れたとしても深いノンレム睡眠が減少し、睡眠の質全体が低下することが分かっています。

【対策】

- カフェインの摂取は、就寝の5〜6時間前までにしましょう。理想的には、午後3時以降は避けるのが無難です。

- 夕食後などに飲み物が欲しくなった場合は、カフェインを含まない麦茶やハーブティー(カモミール、ルイボスなど)、白湯などを選ぶようにしましょう。

- コーヒーや緑茶、紅茶だけでなく、エナジードリンク、コーラ、ココア、チョコレートなどにもカフェインは含まれているため注意が必要です。

③ 寝る直前の食事

仕事で帰りが遅くなった日など、夕食が寝る直前になってしまうこともあるかもしれません。しかし、満腹状態での就寝は、睡眠の質を大きく損なう原因となります。

【なぜNGなのか?】

食事をすると、体は食べ物を消化するために活発に働き始めます。胃や腸などの消化器官が活動している間は、体は休息モードに入れず、交感神経が優位な状態が続きます。これにより、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

また、就寝中に消化活動が行われると、深部体温がなかなか下がりません。スムーズな入眠には深部体温の低下が不可欠であるため、これも睡眠を妨げる要因となります。さらに、横になることで胃酸が食道に逆流しやすくなり、胸やけ(逆流性食道炎)を引き起こすリスクもあります。

【対策】

- 夕食は、就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- どうしても夜遅くに食事をとる必要がある場合は、消化の良い、温かいスープやおかゆ、うどんなどを少量摂る程度に留めましょう。脂っこいものや量の多い食事は避けるべきです。

- 小腹が空いて眠れない場合は、ホットミルクや少量のナッツなど、消化に負担がかからず、リラックス効果のある食品を少量摂るのがおすすめです。

④ 就寝前のお酒(寝酒)

「お酒を飲むとリラックスしてよく眠れる」と感じ、寝酒を習慣にしている人もいるかもしれません。確かにお酒(アルコール)には鎮静作用があり、一時的に寝つきを良くする効果があります。しかし、これは睡眠にとって「百害あって一利なし」の危険な習慣です。

【なぜNGなのか?】

アルコールは、体内で分解される過程で「アセトアルデヒド」という有害物質に変わります。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する覚醒作用があるため、睡眠の後半部分で目が覚めやすくなります(中途覚醒)。

さらに、アルコールは睡眠の構造そのものを破壊します。特に、記憶の定着や精神の安定に重要な役割を果たす「レム睡眠」を著しく減少させることが分かっています。そのため、たとえ長時間寝たとしても、脳の休息が不十分となり、翌朝に疲労感やだるさが残ってしまうのです。

また、アルコールには筋弛緩作用があるため、喉の周りの筋肉が緩み、気道が狭くなります。これはいびきの原因になるだけでなく、睡眠時無呼吸症候群を悪化させるリスクも高めます。利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなることも、睡眠を妨げる一因です。

【対策】

- 寝酒の習慣はすぐにやめましょう。睡眠薬代わりにお酒を飲むのは絶対に避けるべきです。

- 晩酌は楽しんでも構いませんが、就寝の3〜4時間前には飲み終えるようにし、適量を心がけましょう。

- お酒を飲んだ日は、就寝前にコップ一杯の水を飲むことで、脱水を防ぎ、アルコールの分解を助けることができます。

これらのNG行動を一つでも減らすだけで、あなたの睡眠の質は大きく改善される可能性があります。ぜひ今夜から意識してみてください。

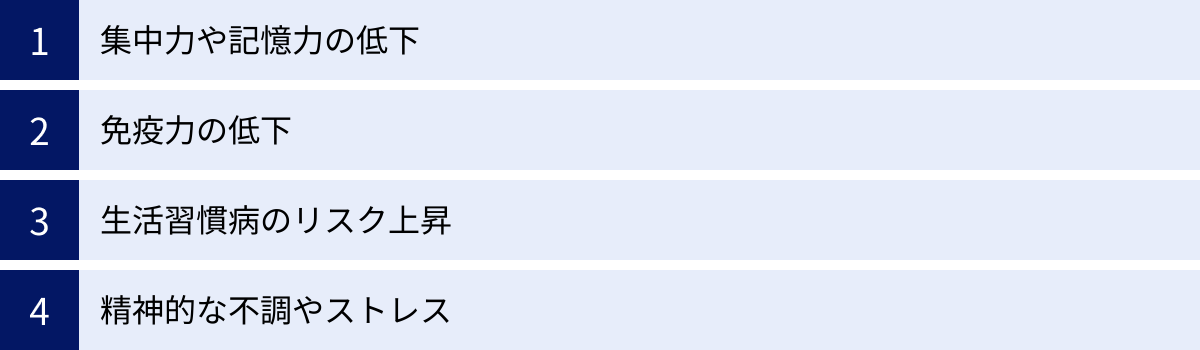

睡眠不足が引き起こす心身へのデメリット

忙しい現代社会において、睡眠はつい後回しにされがちなものの一つです。「少しくらい寝なくても大丈夫」「週末に寝だめすればいい」と考えている人も少なくないかもしれません。しかし、慢性的な睡眠不足は、単なる日中の眠気だけでなく、心と体の健康に深刻で多岐にわたるデメリットをもたらします。

睡眠が私たちのパフォーマンスや健康にどれほど重要であるかを理解するために、睡眠不足が引き起こす具体的な悪影響について見ていきましょう。

集中力や記憶力の低下

睡眠不足の影響を最も早く、そして顕著に感じるのが脳機能の低下です。特に、高度な思考や判断を司る「前頭前野」や、記憶を司る「海馬」の機能が著しく損なわれます。

【具体的な影響】

- 集中力の散漫: 注意力が続かず、単純なミスが増えたり、仕事や勉強に身が入らなくなったりします。重要な情報を見落とす、ケアレスミスを連発するといった事態に繋がります。

- 記憶力の低下: 睡眠中、特にレム睡眠と深いノンレム睡眠中には、日中に得た情報や知識を整理し、長期記憶として定着させるプロセスが行われます。睡眠が不足するとこのプロセスが不十分になり、新しいことを覚えにくく、学んだことを忘れやすくなります。

- 判断力・問題解決能力の低下: 複雑な状況を分析し、論理的に考えて最適な答えを導き出す能力が鈍ります。創造的なアイデアも浮かびにくくなり、仕事や学業の生産性が大きく低下します。

- 脳の老廃物の蓄積: 近年の研究では、睡眠中に脳の老廃物(アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβなど)が排出される「グリンパティック・システム」が活発に働くことが分かっています。睡眠不足はこの浄化作用を妨げ、長期的に認知機能の低下リスクを高める可能性が指摘されています。

徹夜明けに頭がボーっとするのは、まさにこれらの脳機能が低下している証拠です。

免疫力の低下

睡眠は、私たちの体を病原体から守る免疫システムを維持・強化する上で極めて重要な役割を果たしています。睡眠が不足すると、この防御システムが弱体化し、様々な病気にかかりやすくなります。

【具体的な影響】

- 感染症への罹患リスク上昇: 睡眠中には、サイトカインという免疫物質や、ウイルスに感染した細胞を攻撃するNK(ナチュラルキラー)細胞などの免疫細胞が活発に作られます。睡眠不足になるとこれらの生産が減少し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上高まるという結果も出ています。

- 回復力の低下: 病気にかかった後の回復にも時間がかかるようになります。体が病原体と戦うためのエネルギーやリソースが不足するためです。

- ワクチン効果の減弱: ワクチンを接種した後に十分な睡眠をとらないと、抗体が十分に作られず、ワクチンの効果が低下する可能性があることも報告されています。

「風邪をひいたら、まず寝ること」と昔から言われるのは、睡眠が最も効果的な免疫力アップの方法であることを経験的に知っていたからに他なりません。

生活習慣病のリスク上昇

見過ごされがちですが、慢性的な睡眠不足は肥満、2型糖尿病、高血圧、心疾患といった生活習慣病の強力なリスク因子となります。

【具体的な影響】

- 肥満リスクの増大: 睡眠不足は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを崩します。食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少するため、高カロリーで糖質の多い食べ物を欲しやすくなります。また、疲労感から日中の活動量も減るため、消費カロリーが減り、さらに太りやすくなるという悪循環に陥ります。

- 糖尿病リスクの上昇: 睡眠不足は、血糖値を下げるホルモン「インスリン」の働きを悪くします(インスリン抵抗性)。これにより血糖値が下りにくくなり、長期的に2型糖尿病を発症するリスクが高まります。

- 高血圧・心疾患リスクの上昇: 睡眠不足の状態が続くと、交感神経が優位な時間が長くなり、血管が収縮して血圧が上昇します。これが慢性化すると高血圧となり、将来的には動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めます。

健康診断で気になる数値が出てきた場合、食生活や運動習慣だけでなく、睡眠習慣を見直すことも非常に重要です。

精神的な不調やストレス

睡眠は、体の健康だけでなく、心の健康(メンタルヘルス)とも深く結びついています。睡眠不足は、感情のコントロールを難しくし、精神的な安定を揺るがします。

【具体的な影響】

- 感情の不安定化: 感情のブレーキ役を担う前頭前野の機能が低下する一方で、不安や恐怖を感じる「扁桃体」が過剰に活動しやすくなります。これにより、些細なことでイライラしたり、落ち込んだり、不安を感じやすくなったりします。

- ストレス耐性の低下: 睡眠不足は、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌リズムを乱します。これにより、ストレスに対する抵抗力が弱まり、同じストレスを受けてもより強く感じてしまうようになります。

- うつ病との関連: 慢性的な不眠は、うつ病の主要な症状の一つであり、またうつ病の強力なリスク因子でもあります。不眠が続くことで精神的な不調が悪化し、それがさらに不眠を招くという悪循環に陥ることが少なくありません。

もし気分が晴れない日が続く、何事にも意欲がわかないといった状態が続く場合は、まず睡眠が十分に取れているかを確認してみましょう。質の高い睡眠は、最高のメンタルケアの一つなのです。

睡眠管理に役立つおすすめアプリ3選

自分の睡眠を改善するためには、まず現状を客観的に把握することが大切です。しかし、自分が何時に寝て、夜中に何回起きたか、眠りの深さはどうだったかなどを正確に知るのは難しいものです。そこで役立つのが、スマートフォンを使って手軽に睡眠を記録・分析できる「睡眠管理アプリ」です。

ここでは、数あるアプリの中から、それぞれに特徴があり、多くのユーザーに支持されている人気のアプリを3つ厳選して紹介します。これらのアプリは、あなたの睡眠改善の頼もしいパートナーとなってくれるでしょう。

(※アプリの機能や料金は変更される可能性があるため、ダウンロード前に各アプリストアで最新情報をご確認ください。)

| アプリ名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| Somnus (ソムナス) | 睡眠データの詳細な分析と豊富な快眠コンテンツ | データに基づいて本格的に睡眠を改善したい人 |

| Sleep Cycle | 眠りの浅いタイミングで起こすスマートアラームの先駆け | とにかく朝すっきりと目覚めたい人、シンプルな操作性を求める人 |

| Pokémon Sleep | ゲーム感覚で楽しく睡眠習慣を継続できる | 睡眠管理が三日坊主になりがちな人、楽しく習慣化したい人 |

① Somnus (ソムナス)

「Somnus」は、睡眠計測と分析に特化した高機能な国産アプリです。詳細なデータに基づいて、自分の睡眠の課題を発見し、改善に繋げたいと考えている方に最適です。

【主な機能】

- 詳細な睡眠分析: 加速度センサーやマイクを利用して、睡眠時間、眠りの深さ(レム睡眠・ノンレム睡眠)、中途覚醒の回数などを記録・グラフ化します。自分の睡眠パターンを視覚的に把握できます。

- 睡眠スコアとアドバイス: 毎日の睡眠を100点満点で評価し、その日の睡眠に基づいた具体的なアドバイスを提供してくれます。

- いびきの録音・分析: いびきの回数や音量を記録し、再生して確認することができます。睡眠時無呼吸症候群の可能性に気づくきっかけになるかもしれません。

- スマートアラーム: 眠りが浅いレム睡眠のタイミングを狙ってアラームを鳴らし、すっきりとした目覚めをサポートします。

- 豊富な快眠コンテンツ: 入眠を助けるためのヒーリングミュージックや自然音、睡眠に関する知識を学べるコラムなどが充実しています。

Somnusは、自分の睡眠を科学的に理解し、データドリブンで改善していきたいという知的好奇心の強い方におすすめです。日々の記録を続けることで、どのような行動が睡眠に良い影響を与え、何が悪影響を及ぼすのかを具体的に知ることができます。

参照:株式会社S’UIM 公式サイト

② Sleep Cycle (スリープサイクル)

「Sleep Cycle」は、スマートアラーム機能の草分け的存在として世界中で人気のアプリです。その最大の特長は、体の動きや音から睡眠サイクルを分析し、設定した起床時刻の前の眠りが浅いタイミング(通常は30分間のウィンドウ内)で優しく起こしてくれる点にあります。

【主な機能】

- 特許取得のスマートアラーム: アプリの核となる機能。深い眠りの最中に無理やり起こされる不快感を軽減し、自然で快適な目覚めを促します。

- 睡眠分析とグラフ: 睡眠の質、規則性、睡眠時間などをグラフで分かりやすく表示します。長期的な傾向を把握するのに役立ちます。

- 睡眠メモ機能: その日に「コーヒーを飲んだ」「運動した」「ストレスを感じた」などのメモを残すことで、それらの要因が睡眠にどう影響したかを後から分析できます。

- いびき検出: いびきをかいていた時間を記録します。

- シンプルな操作性: ベッドの近くにスマートフォンを置くだけで計測が開始されるなど、直感的で使いやすいインターフェースも魅力です。

「とにかく朝、気持ちよく起きたい」というニーズに最も応えてくれるアプリと言えるでしょう。難しい設定は不要で、毎日の目覚めの質を向上させたいと考えている方に特におすすめです。

参照:Sleep Cycle AB 公式サイト

③ Pokémon Sleep (ポケモンスリープ)

「Pokémon Sleep」は、「睡眠をエンターテインメント化する」というユニークなコンセプトで開発されたアプリです。睡眠を計測することが、人気ゲーム「ポケットモンスター」の世界での楽しみにつながるという、これまでにないアプローチが特徴です。

【主な機能】

- 睡眠の計測とゲームプレイの連動: スマートフォンを枕元に置いて眠るだけで睡眠時間やタイプ(うとうと、すやすや、ぐっすり)を計測。その睡眠データに応じて、様々なポケモンの「寝顔」が集まり、「寝顔図鑑」を完成させていくのがゲームの目的です。

- 睡眠習慣の評価: 毎日の睡眠の規則性を評価し、規則正しい生活を送るほどゲーム内で報酬がもらえるなど、習慣化を促す仕組みが満載です。

- スマートアラーム機能: 眠りが浅いタイミングで起こしてくれる機能も搭載されています。

- リラックスサウンド: 入眠をサポートするBGMも用意されています。

睡眠管理はどうしても記録が面倒で続かない、という方は少なくありません。Pokémon Sleepは、そうした「三日坊主」になりがちな方でも、ゲームを楽しみながら自然と睡眠習慣を意識できるように設計されています。楽しみながら健康的な生活リズムを身につけたい方、そしてもちろんポケモンが好きな方には最適なアプリです。

参照:株式会社ポケモン 公式サイト

これらのアプリは、それぞれ異なるアプローチで睡眠改善をサポートします。自分の目的や性格に合ったアプリを選び、まずは気軽に試してみてはいかがでしょうか。

睡眠時間に関するよくある質問

睡眠については、科学的に解明されていることが多い一方で、未だに多くの俗説や疑問が存在します。ここでは、多くの人が抱きがちな睡眠に関するよくある質問を取り上げ、科学的な知見に基づいて分かりやすく回答します。

週末の「寝だめ」に効果はありますか?

平日の睡眠不足を補うために、週末に長時間眠る「寝だめ」。多くの人が経験あるかと思いますが、その効果については意見が分かれるところです。

【結論】

限定的な疲労回復効果はありますが、根本的な解決にはならず、むしろ体内時計を乱すデメリットの方が大きい可能性があります。

【解説】

平日の睡眠不足は「睡眠負債」として、心身に借金のように蓄積されていきます。週末に長く眠ることで、この負債の一部を返済し、一時的に眠気や疲労感を軽減することは可能です。ある研究では、寝だめによってストレスホルモンや免疫機能の一部が改善することも示されています。

しかし、問題は体内時計(サーカディアンリズム)への影響です。例えば、平日は6時起き、休日は10時起きという生活を続けていると、体内時計は毎週のように4時間もの時差調整を強いられることになります。これは「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれ、月曜の朝に強い倦怠感を感じる原因となります。

さらに、寝だめでは、睡眠不足によって低下した認知機能(集中力や判断力)は完全には回復しないという研究報告もあります。

【おすすめの対策】

睡眠負債を溜めないよう、平日の睡眠時間をできるだけ確保することが最も重要です。その上で、週末の寝坊は「いつもより1〜2時間程度」に留めておくのが賢明です。これにより、体内時計の乱れを最小限に抑えつつ、ある程度の疲労回復を図ることができます。根本的な対策は、やはり日々の睡眠時間を安定して確保することに尽きます。

昼寝をするなら何分がベストですか?

日中に強い眠気を感じた時、短時間の昼寝は非常に有効です。午後の仕事や勉強のパフォーマンスを劇的に回復させることができますが、その効果は昼寝の時間によって大きく変わります。

【結論】

15分〜20分程度の短い昼寝(パワーナップ)が最も効果的です。

【解説】

昼寝の目的は、深い眠りに入る前に目覚めることで、頭をすっきりさせることです。

- 15〜20分の昼寝: この時間内であれば、睡眠のステージは比較的浅いノンレム睡眠(ステージN2)に留まります。そのため、目覚めた後の頭のぼんやり感(睡眠慣性)が少なく、速やかに活動を再開できます。認知機能や注意力を回復させるのに最適な時間とされています。

- 30分以上の昼寝: 30分を超えると、体は深いノンレム睡眠(ステージN3)に入り始めます。この深い眠りの途中で無理やり起きると、強い眠気や倦怠感が残り、かえってパフォーマンスが低下することがあります。

- 90分の昼寝: もし時間に余裕があるなら、睡眠サイクル1回分にあたる90分の昼寝も有効です。ノンレム睡眠とレム睡眠を一通り経験することで、記憶の整理などの効果も期待でき、すっきりと目覚められる可能性があります。

【おすすめの対策】

昼寝をするなら、午後3時までに、15分〜20分を目安に行うのがベストです。それ以降の昼寝や長すぎる昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼし、寝つきを悪くする可能性があるので注意が必要です。昼寝の直前にコーヒーなどカフェインを摂取し、20分後にアラームをセットする「コーヒーナップ」も、目覚めをシャキッとさせるテクニックとして知られています。

ショートスリーパーやロングスリーパーは体質ですか?

世の中には、6時間未満の睡眠でも健康的に活動できる「ショートスリーパー」や、9時間以上の睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人々がいます。これは本人の意思や努力によるものなのでしょうか、それとも生まれつきなのでしょうか。

【結論】

遺伝的な要因が強く関わっている「体質」であると考えられています。

【解説】

近年の遺伝子研究により、特定の遺伝子が睡眠時間に関わっていることが分かってきました。例えば、ショートスリーパーの中には「DEC2」と呼ばれる遺伝子に変異があることが発見されています。この変異を持つ人は、持たない人に比べて短い睡眠時間で心身の機能を維持できると考えられています。

同様に、ロングスリーパーも遺伝的な背景が影響している可能性が高いとされています。これは、睡眠中に脳の老廃物を除去したり、情報を整理したりする効率が、人によって遺伝的に異なるためではないかと考えられています。

【注意点】

ここで非常に重要なのは、自称ショートスリーパーと、真のショートスリーパーは全く違うということです。真のショートスリーパーは、人口の1%にも満たない非常に稀な存在とされています。

多くの人は、単に睡眠時間を削って無理をしている「睡眠不足型」です。本人は「自分は短時間睡眠でも平気だ」と思っていても、客観的なテストを行うと認知機能や判断力が著しく低下しているケースがほとんどです。自己判断で「自分はショートスリーパーだ」と思い込み、無理に睡眠時間を削ることは、健康を害する非常に危険な行為です。

自分の日中の眠気やパフォーマンスを客観的に見つめ、専門家が推奨する7〜9時間という睡眠時間を基準に、自分にとって最適な睡眠時間を見つけることが何よりも大切です。