現代社会を生きる多くの人々にとって、「時間がない」という悩みは共通の課題です。特に、日々の仕事や家事、育児に追われる中で、真っ先に削られてしまうのが「睡眠時間」ではないでしょうか。しかし、睡眠は単なる休息ではありません。心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するための、極めて重要な生命活動です。

この記事では、忙しい毎日の中でも質の高い睡眠を確保するための具体的なタイムマネジメント術と生活習慣の改善策を、網羅的に解説します。睡眠不足がもたらすデメリットや、睡眠時間を確保できない根本的な原因を理解した上で、明日から実践できる10の具体的なコツを紹介します。さらに、睡眠の「時間」だけでなく「質」を高める方法や、睡眠環境を整えるためのアイテム、どうしても時間が取れない時の対処法まで、睡眠に関するあらゆる悩みに応える内容となっています。

この記事を読み終える頃には、あなたは睡眠の重要性を再認識し、自分の生活に合わせた睡眠改善プランを立てられるようになっているはずです。 睡眠は、未来の自分への最高の投資です。さあ、一緒に最高の睡眠を手に入れるための第一歩を踏み出しましょう。

目次

睡眠時間を確保することの重要性

私たちはなぜ、睡眠時間を確保しなければならないのでしょうか。単に「眠いから寝る」というレベルの話ではありません。睡眠は、脳と身体のメンテナンス、記憶の整理、感情の調整など、人間が健康で文化的な生活を送る上で不可欠な役割を担っています。この章では、まず日本人の睡眠の実態を客観的なデータで確認し、次に科学的根拠に基づいた理想的な睡眠時間について掘り下げていきます。この現実と理想のギャップを知ることが、睡眠改善への第一歩となります。

日本人の平均睡眠時間の現状

残念ながら、日本は世界的に見ても著しい「睡眠不足大国」として知られています。経済協力開発機構(OECD)が発表した「Gender Data Portal 2021」によると、加盟国30カ国のうち、日本の平均睡眠時間は7時間22分と、最も短い結果でした。これは、全加盟国の平均である8時間28分を1時間以上も下回る数値です。

(参照:OECD Gender Data Portal 2021)

このデータは、日本の労働環境やライフスタイルが、いかに睡眠時間を圧迫しているかを如実に示しています。長時間労働、長い通勤時間、そして夜遅くまで続く社会活動などが、私たちの睡眠時間を少しずつ削り取っているのです。

また、厚生労働省が実施している「国民健康・栄養調査」からも、日本人の睡眠不足の実態がうかがえます。令和元年の調査では、1日の平均睡眠時間が「6時間未満」と回答した人の割合は、男性で37.5%、女性で40.6%にものぼりました。特に、働き盛りの世代である30代から50代でその傾向が顕著です。

(参照:厚生労働省 令和元年「国民健康・栄養調査」)

さらに、近年ではスマートフォンの普及がこの問題に拍車をかけています。SNSや動画配信サービス、オンラインゲームなど、魅力的なコンテンツが深夜まで私たちを引きつけ、就寝時間を遅らせる大きな要因となっています。これは「リベンジ夜ふかし(報復性熬夜)」とも呼ばれ、日中のストレスや自由時間の不足を、夜更かしによって埋め合わせようとする心理的な行動です。

このように、日本の社会構造や現代のライフスタイルそのものが、私たちから睡眠を奪いやすい環境にあることをまず認識する必要があります。個人の意志の弱さだけでなく、社会全体が抱える構造的な問題として捉えることで、より本質的な対策へと目を向けることができるでしょう。

理想的な睡眠時間とは

それでは、私たちにとって「理想的な睡眠時間」とは、一体どのくらいなのでしょうか。この問いに対して、多くの研究機関が年代別の推奨睡眠時間を提示しています。中でも広く知られているのが、アメリカ国立睡眠財団(National Sleep Foundation)が発表しているガイドラインです。

彼らは、世界中の睡眠専門家の意見を集約し、科学的根拠に基づいて以下のような睡眠時間を推奨しています。

| 年齢層 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 新生児 (0~3ヶ月) | 14~17時間 |

| 乳児 (4~11ヶ月) | 12~15時間 |

| 幼児 (1~2歳) | 11~14時間 |

| 未就学児 (3~5歳) | 10~13時間 |

| 学齢期児童 (6~13歳) | 9~11時間 |

| ティーンエイジャー (14~17歳) | 8~10時間 |

| 若年成人 (18~25歳) | 7~9時間 |

| 成人 (26~64歳) | 7~9時間 |

| 高齢者 (65歳以上) | 7~8時間 |

(参照:National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary)

この表からわかるように、多くの成人にとって、7時間から9時間の睡眠が一つの目安となります。先に見た日本の平均睡眠時間(7時間22分)は、この推奨範囲の下限にギリギリ入るか入らないか、というレベルであり、多くの人が潜在的な睡眠不足状態にある可能性を示唆しています。

ただし、ここで重要なのは、理想的な睡眠時間には個人差があるということです。遺伝的に短い睡眠時間でも健康を維持できる「ショートスリーパー」や、比較的長い睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人々も存在します。ナポレオンやエジソンがショートスリーパーだったという話は有名ですが、このような体質の人は人口のごく一部であり、誰もが真似できるわけではありません。

したがって、数字だけにとらわれるのではなく、自分にとっての最適な睡眠時間を見つけることが肝心です。そのための最も良い指標は、「日中の眠気を感じずに、集中力や活力を維持できるか」という点です。もし、日中に強い眠気に襲われたり、集中力が続かなかったり、気分が落ち込みがちであったりするならば、それは睡眠が足りていないサインかもしれません。

理想的な睡眠時間を確保することは、単に体を休ませるだけでなく、翌日の生産性を高め、長期的な健康を守るための基盤となります。まずは自身の生活を振り返り、推奨時間と現状との間にどれくらいのギャップがあるのかを把握することから始めてみましょう。

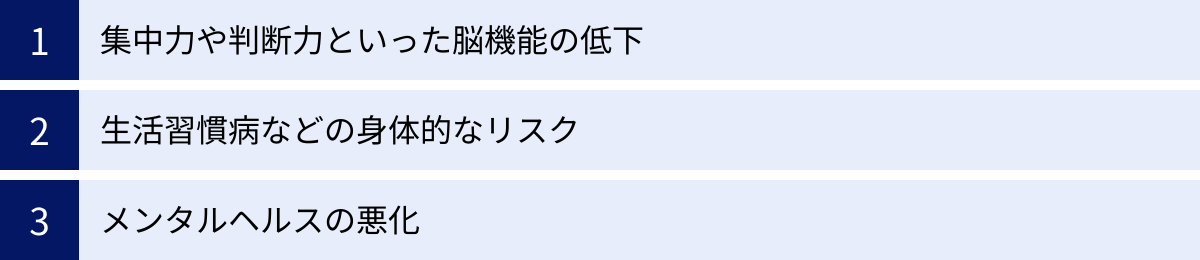

睡眠不足がもたらす3つのデメリット

睡眠時間を削ることは、 마치借金をするようなものです。目先の時間を手に入れる代わりに、後で心身の健康という形で高い利子を支払うことになります。多くの人が、睡眠不足の悪影響を「日中の眠気」程度にしか考えていないかもしれませんが、その代償は私たちが想像するよりもはるかに深刻で、多岐にわたります。ここでは、睡眠不足がもたらす代表的な3つのデメリットについて、科学的な知見を交えながら詳しく解説します。

① 集中力や判断力といった脳機能の低下

睡眠不足の最も直接的で、多くの人が経験したことのある影響が、脳のパフォーマンス低下です。私たちの脳、特に高度な思考や判断を司る「前頭前野」は、睡眠不足に対して非常に脆弱です。

睡眠中、脳は日中に得た情報を整理・定着させ、不要な情報を削除するという重要なメンテナンス作業を行っています。このプロセスが不十分だと、翌日、脳は情報過多の散らかった部屋のような状態になり、正常に機能することができません。

具体的には、以下のような症状が現れます。

- 集中力の散漫: 会議の内容が頭に入ってこない、文章を読んでも意味が理解できない、一つの作業に長く集中できない。

- 記憶力の低下: 新しいことを覚えるのに時間がかかる、人の名前や約束をすぐに忘れてしまう。

- 判断力・意思決定能力の低下: 物事の優先順位がつけられない、複雑な問題に対して最適な解決策を見つけられない、衝動的な判断をして後で後悔する。

- 創造性の欠如: 新しいアイデアが浮かばない、固定観念にとらわれて柔軟な発想ができない。

さらに危険なのが、「マイクロスリープ」と呼ばれる現象です。これは、本人が自覚しないまま、数秒間だけ瞬間的に眠りに落ちる状態を指します。運転中や危険な機械を操作している際にマイクロスリープが発生すれば、大事故に繋がりかねません。仕事のパフォーマンスが落ちるだけでなく、命に関わるリスクも増大させるのが睡眠不足の恐ろしさです。

ある研究では、一晩徹夜した後の脳のパフォーマンスは、血中アルコール濃度0.1%の状態(日本の酒気帯び運転の基準値0.03%を大幅に超える)に匹敵するとも言われています。つまり、睡眠不足の状態で仕事をすることは、酔っ払って仕事をするのと同じくらい無謀で非効率なのです。日中の生産性を高めたいと願うなら、まず夜の睡眠を確保することが最も効果的な手段と言えるでしょう。

② 生活習慣病などの身体的なリスク

睡眠不足の影響は、脳だけに留まりません。私たちの身体全体、特にホルモンバランスや免疫システムに深刻なダメージを与え、様々な病気のリスクを高めることが多くの研究で明らかになっています。

まず、睡眠不足は肥満や2型糖尿病のリスクを著しく高めます。そのメカニズムには、食欲をコントロールする二つのホルモンが関わっています。

- グレリン: 胃から分泌され、食欲を増進させるホルモン。

- レプチン: 脂肪細胞から分泌され、食欲を抑制するホルモン。

睡眠が不足すると、グレリンの分泌が増加し、レプチンの分泌が減少します。つまり、食欲が増し、満腹感を得にくくなるのです。その結果、特に高カロリーで糖質の多い食品を欲するようになり、体重増加に繋がります。さらに、睡眠不足はインスリンの効きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こし、血糖値が下がりずらくなるため、2型糖尿病の発症リスクも高まります。

次に、高血圧や心疾患のリスク増大も指摘されています。通常、睡眠中は血圧が下がり、心臓や血管が休息を取っています。しかし、睡眠時間が短いと、この休息時間が十分に確保されず、交感神経が優位な状態が長く続くため、血圧が高いまま維持されてしまいます。これが慢性化すると、動脈硬化を促進し、将来的に心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気を引き起こす可能性が高まるのです。

さらに、免疫機能の低下も重大な問題です。睡眠中には、サイトカインという免疫物質が活発に作られ、体内に侵入したウイルスや細菌と戦う準備を整えています。睡眠不足になると、このサイトカインの生産が減少し、免疫力が低下します。その結果、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、治りにくくなったりします。

このように、睡眠不足は、目に見えないところで着実に私たちの体を蝕んでいきます。「若いから大丈夫」「体力には自信がある」といった過信は禁物です。健康的な未来を送るための投資として、日々の睡眠を大切にする意識が不可欠です。

③ メンタルヘルスの悪化

心と体は密接に繋がっており、睡眠不足は身体だけでなく、私たちの精神状態にも深刻な影響を及ぼします。睡眠は「心の安定剤」とも言える役割を担っており、これが不足すると感情のコントロールが難しくなり、精神的な不調を招きやすくなります。

脳の中には、恐怖や不安といった情動を司る「扁桃体」という部分があります。通常、この扁桃体の活動は、理性を司る前頭前野によって適切にコントロールされています。しかし、睡眠不足になると前頭前野の機能が低下するため、扁桃体が過剰に活動しやすくなります。

その結果、以下のような精神的な変化が現れます。

- 感情の不安定化: 些細なことでイライラしたり、カッとなったりする。他人の言動に過敏に反応してしまう。

- 不安感の増大: 将来のことや仕事のことに対して、漠然とした強い不安を感じやすくなる。

- 気分の落ち込み: 何事にもやる気が起きない、物事を楽しめない、常に憂鬱な気分が続く。

これらの状態は、うつ病や不安障害といった精神疾患の症状と非常によく似ています。実際、慢性的な睡眠不足は、うつ病発症の強力なリスク因子であることが知られています。不眠がうつ病を引き起こし、うつ病がさらに不眠を悪化させるという負のスパイラルに陥るケースも少なくありません。

また、睡眠不足は対人関係にも悪影響を及ぼします。イライラしやすくなることで、家族や同僚との間に不要な摩擦を生んでしまったり、気分の落ち込みから人との交流を避けるようになったりします。社会的な孤立は、さらにメンタルヘルスを悪化させる要因となり得ます。

もしあなたが、最近理由もなくイライラしたり、気分が晴れなかったりするなら、それは性格の問題ではなく、単なる睡眠不足が原因かもしれません。 心の健康を保つためにも、睡眠は食事や運動と同じか、それ以上に重要な要素なのです。

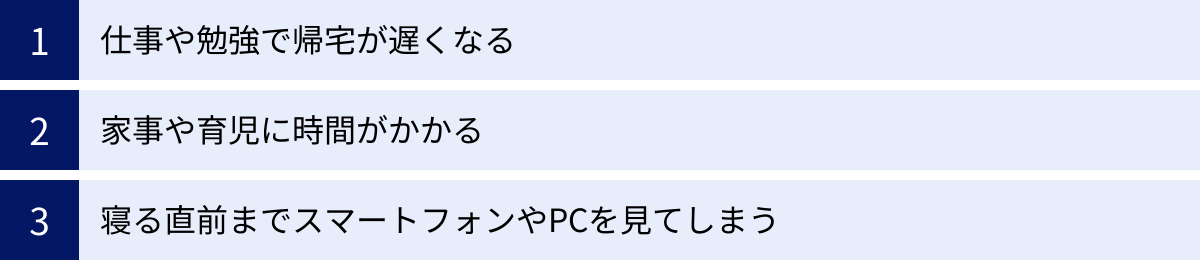

なぜ睡眠時間を確保できないのか?主な原因

「睡眠が重要だとは分かっている。でも、眠る時間なんてないんだ」——多くの人がそう感じているのではないでしょうか。睡眠時間を確保できない背景には、個人の努力だけではどうにもならない社会的な要因から、日々の生活に根差した個人的な習慣まで、様々な原因が複雑に絡み合っています。原因を正しく理解することは、効果的な対策を立てるための第一歩です。ここでは、多くの人が直面しているであろう、睡眠時間を奪う3つの主な原因について掘り下げていきます。

仕事や勉強で帰宅が遅くなる

現代社会において、睡眠時間を削る最大の要因の一つが、仕事や学業による物理的な時間の制約です。特に日本では、長時間労働が依然として多くの職場で常態化しています。

定時で帰れる日は稀で、日常的な残業によって帰宅が夜遅くになる。そこから夕食、入浴、そして明日の準備を済ませると、あっという間に日付が変わってしまう。このような生活を送っている人にとって、推奨される7〜9時間の睡眠を確保するのは至難の業です。

また、プロジェクトの繁忙期や納期前には、徹夜に近い状態で仕事をせざるを得ない状況も発生します。このような「緊急事態」が頻繁に起こる職場環境では、個人のタイムマネジメント能力だけでは限界があります。

さらに、首都圏や大都市圏では、長い通勤時間も大きな問題です。片道1時間以上かかることも珍しくなく、往復で2〜3時間が移動だけで消えていきます。この時間は、本来であれば睡眠や自己投資、家族との団らんに充てられたはずの時間です。朝は早く家を出なければならず、夜は遅く帰宅する。この構造が、可処分時間を根本的に圧迫し、結果として睡眠時間を犠牲にせざるを得ない状況を生み出しています。

学生や社会人の場合、キャリアアップや資格取得のための勉強時間を確保するために、睡眠時間を削るケースも多く見られます。仕事や授業が終わった後、深夜まで机に向かう。このような努力は尊いものですが、睡眠不足による学習効率の低下を考慮すると、必ずしも最適な方法とは言えません。 脳は睡眠中に記憶を定着させるため、インプットの時間ばかりを優先し、定着の時間を軽視すると、せっかくの努力が水泡に帰す可能性すらあるのです。

これらの問題は、個人の意識改革だけでは解決が難しい側面を含んでいます。しかし、後述するタスクの優先順位付けやスキマ時間の活用といったタイムマネジメント術を駆使することで、限られた時間の中でも睡眠に充てる時間を少しずつ捻出していくことは可能です。

家事や育児に時間がかかる

仕事から解放されて家に帰っても、そこには「セカンドシフト」とも呼ばれる家事や育児が待っています。特に共働き世帯が増加した現代において、家事・育児の負担は、睡眠時間を確保する上での大きな障壁となっています。

夕食の準備と後片付け、洗濯物の取り込みとたたむ作業、部屋の掃除、子供の宿題の確認、お風呂の準備と寝かしつけ——。これらをこなしているうちに、自分の自由な時間はほとんど残っておらず、気づけば深夜になっているという経験を持つ人は少なくないでしょう。

特に、幼い子供がいる家庭では、育児の負担は計り知れません。夜泣きの対応で夜中に何度も起こされたり、寝かしつけに1時間以上かかったりすることもあります。子供の体調不良など、予測不能な事態も頻繁に起こります。このような状況では、まとまった睡眠時間を確保すること自体が困難になります。

また、社会には依然として「家事や育児は女性が中心になって担うべき」という無意識の偏見が根強く残っており、女性の睡眠時間が男性よりも短い傾向にある一因となっています。ワンオペ育児という言葉に象徴されるように、パートナーの協力が得られず、一人で全ての負担を抱え込んでいるケースも少なくありません。

さらに、「完璧主義」の傾向が、自らを追い詰めている場合もあります。「食事は毎日手作りで品数も多く」「部屋は常にきれいに片付いていなければならない」「子供のことには時間を惜しまず丁寧に関わるべき」といった理想が高すぎると、すべてのタスクをこなすために自分の睡眠時間を削るしかなくなってしまいます。

この問題に対処するためには、テクノロジーの活用(時短家電など)や外部サービスへのアウトソーシング、そして何よりも「完璧を目指さない」というマインドセットの転換が重要になります。すべてを一人で抱え込まず、上手に手抜きをしたり、他人の助けを借りたりする勇気が、睡眠時間を確保するための鍵となるのです。

寝る直前までスマートフォンやPCを見てしまう

仕事や家事が一段落し、ようやく訪れた自分だけの時間。この貴重な時間に、多くの人がスマートフォンやPC、タブレットといったデジタルデバイスに手を伸ばします。SNSで友人の近況をチェックしたり、好きな動画を観たり、ネットサーフィンをしたりするのは、手軽な気晴らしになります。しかし、この就寝前の習慣こそが、現代人から質の高い睡眠を奪う最大の犯人と言っても過言ではありません。

この問題には、大きく分けて二つの側面があります。

一つは、「ブルーライト」の悪影響です。スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、太陽光にも含まれる波長の短い光です。日中に浴びる分には問題ありませんが、夜間に大量に浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。その結果、自然な眠りを誘うホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制されてしまうのです。メラトニンの分泌が減ると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。ベッドに入ってもなかなか眠れない、夜中に何度も目が覚めてしまうといった症状は、就寝前のスマホ利用が原因である可能性が高いです。

もう一つの側面は、コンテンツがもたらす「脳の興奮」です。SNSのタイムラインには、次から次へと新しい情報が流れ込んできます。動画コンテンツは、私たちの興味を惹きつけるように巧みに作られています。このような受動的で刺激的な情報は、脳をリラックスさせるどころか、むしろ興奮・覚醒状態にしてしまいます。特に、仕事のメールをチェックしたり、ニュースサイトでネガティブな情報に触れたりすると、交感神経が活発になり、心身が「戦闘モード」に入ってしまいます。

「あと5分だけ」と思って見始めたはずが、気づけば1時間、2時間と経っていた、という経験は誰にでもあるでしょう。これは意志が弱いからではなく、多くのデジタルコンテンツが、人間の脳の仕組みを利用して、できるだけ長くユーザーを引き留めるように設計されているからです。

この「スマホの罠」から抜け出すためには、意志の力に頼るのではなく、物理的な環境や仕組みを変えるアプローチが有効です。例えば、「寝室にスマホを持ち込まない」「就寝1時間前になったらWi-Fiをオフにする」といったルールを設けることが、睡眠時間を確保するための非常に効果的な一歩となります。

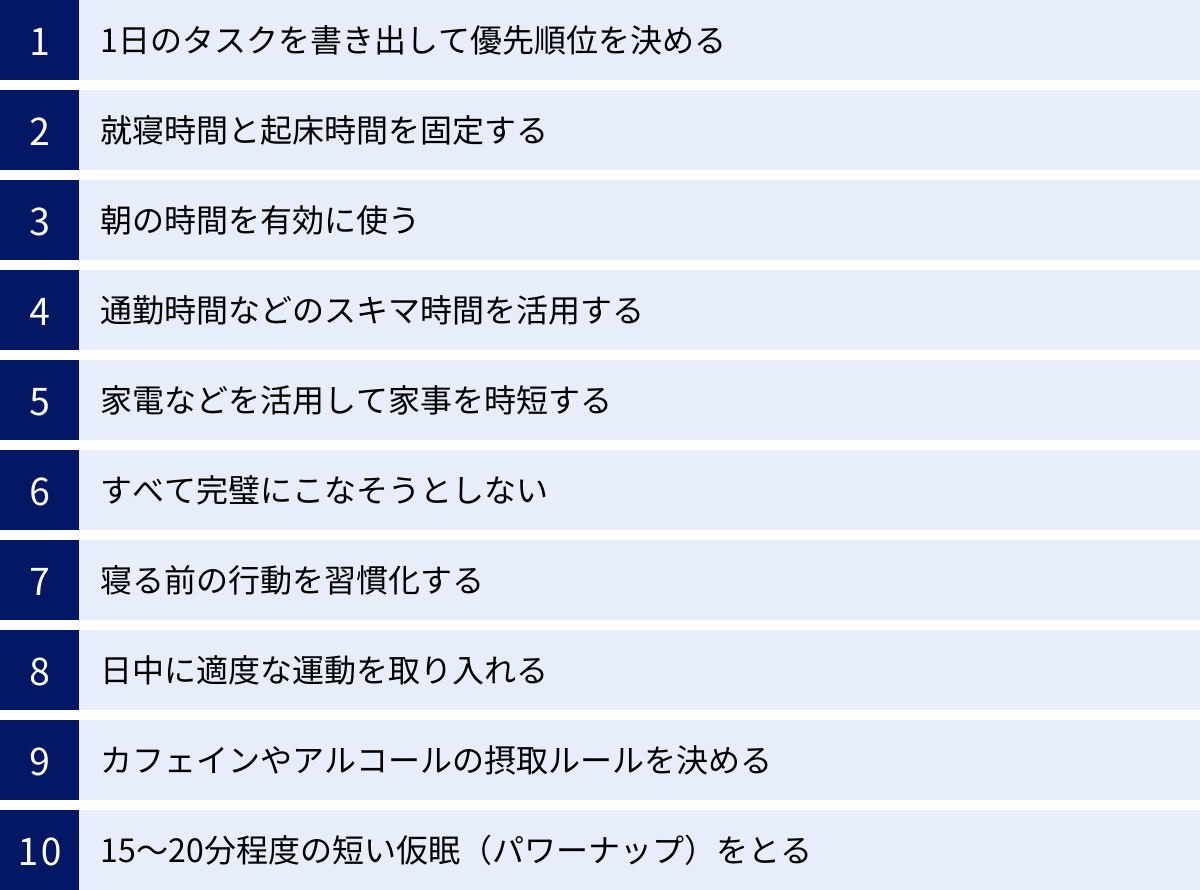

忙しい人でも睡眠時間を確保する10のコツ

睡眠の重要性を理解し、時間を奪う原因を特定したところで、いよいよ具体的な解決策を見ていきましょう。ここでは、忙しい毎日の中でも睡眠時間を捻出し、確保するための10のタイムマネジメント術と生活習慣のコツを紹介します。これらは特別な才能やツールを必要とせず、意識と工夫次第で今日からでも始められるものばかりです。すべてを一度にやろうとせず、まずは自分にできそうなものから一つずつ試してみてください。

① 1日のタスクを書き出して優先順位を決める

時間を有効に使うための第一歩は、自分が何に時間を使っているのかを可視化し、コントロールすることです。そのために最も効果的なのが、1日のタスクをすべて書き出し、優先順位をつけることです。

まず、朝一番や前日の夜に、その日にやるべきことを仕事・プライベート問わず、思いつくままにリストアップします。「〇〇の資料作成」「メール返信」「夕飯の買い出し」「子供の送り迎え」「銀行振込」など、どんな些細なことでも構いません。

次に、書き出したタスクを「緊急度」と「重要度」の2つの軸で分類します。これは「アイゼンハワー・マトリクス」として知られるフレームワークです。

- 重要かつ緊急なこと(第1領域): 締め切りのある仕事、クレーム対応、急な病気など。すぐに取り組むべきタスクです。

- 重要だが緊急ではないこと(第2領域): 長期的な計画、自己投資、健康管理(運動や十分な睡眠)、人間関係の構築など。将来のために最も時間を割くべき領域です。

- 緊急だが重要ではないこと(第3領域): 多くの電話やメール、突然の来客対応、重要でない会議など。他人に任せたり、断ったり、簡略化したりすることを検討すべきタスクです。

- 重要でも緊急でもないこと(第4領域): 目的のないネットサーフィン、長電話、暇つぶしのゲームなど。意識的に減らすべきタスクです。

多くの人は、目先の「緊急なこと(第1・第3領域)」に追われ、最も大切なはずの「重要だが緊急ではないこと(第2領域)」、特に睡眠や健康管理を後回しにしがちです。タスクを可視化することで、自分がどの領域に時間を使いすぎているかを客観的に把握できます。

そして、最も重要なのは、意識的に「やらないこと」を決める勇気を持つことです。すべてのタスクを100%こなすのは不可能です。重要度の低いタスク(第3・第4領域)を減らすことで、睡眠という最も重要なタスク(第2領域)のための時間を創出できるのです。

② 就寝時間と起床時間を固定する

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。このリズムが整っていると、自然と決まった時間に眠くなり、スッキリと目覚めることができます。この体内時計を正常に機能させる最も効果的な方法が、休日も含めて毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることです。

平日は寝不足だからと、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」をしていませんか?これは一見、睡眠負債を返済しているように思えますが、体内時計を大きく狂わせる原因となります。時差のある海外へ行ったときのような「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」を引き起こし、月曜日の朝に強い倦怠感や眠気を感じる「ブルーマンデー」の原因になるのです。

とはいえ、忙しい毎日の中で就寝時間を完全に固定するのは難しいかもしれません。そこでおすすめなのが、まず「起床時間」を固定することです。飲み会や残業で帰りが遅くなった日でも、翌朝はいつもと同じ時間に起きるように努力します。最初は辛いかもしれませんが、これを続けることで体内時計のリズムが安定し、夜になると自然な眠気が訪れるようになります。

人間の体は、起床してから約14〜16時間後に眠気を誘うメラトニンが分泌されるようにプログラムされています。つまり、朝起きる時間をコントロールすることが、夜眠る時間をコントロールすることに直結するのです。就寝時間は多少前後しても構いませんが、起床時間だけは死守する。このルールが、安定した睡眠リズムを築くための土台となります。

③ 朝の時間を有効に使う

「夜は疲れて何もできない」「夜に作業を始めると、つい夜更かししてしまう」という人は、活動時間を夜から朝へシフトする「朝活」を試してみる価値があります。

睡眠によって脳の疲労がリフレッシュされた朝は、一日の中で最も集中力が高まる「ゴールデンタイム」です。電話やメールに邪魔されることも少なく、静かな環境で作業に没頭できます。夜にやっていた勉強や読書、趣味の時間を朝の30分〜1時間に切り替えるだけで、驚くほど効率が上がるのを実感できるでしょう。

夜のタスクを朝に回すことで、夜は心置きなくリラックスタイムや睡眠時間に充てることができます。「帰宅後にアレもコレもやらなければ」というプレッシャーから解放されるため、精神的な余裕が生まれ、スムーズな入眠に繋がります。

もちろん、いきなり1時間早起きするのは大変です。まずは「いつもより15分だけ早く起きる」ことから始めてみましょう。その15分で、コーヒーを飲みながら本を読む、ストレッチをする、今日のタスクを書き出すなど、簡単なことから習慣化していくのが成功のコツです。朝の短い時間を有効に使えるようになると、自己肯定感が高まり、一日をポジティブな気持ちでスタートできるようになるという副次的な効果も期待できます。

④ 通勤時間などのスキマ時間を活用する

1日の中で、通勤の電車内、昼休み、アポイントの待ち時間など、細切れの「スキマ時間」が意外と多く存在します。このスキマ時間を意識的に活用することで、帰宅後のタスクを大幅に減らし、睡眠時間を確保することに繋がります。

例えば、往復2時間の通勤時間があれば、1週間で10時間、1ヶ月で約40時間もの時間が生まれます。この時間をどう使うかで、生活は大きく変わります。

- インプット活動: 電子書籍で読書をする、ニュースアプリで情報収集する、資格試験の勉強をする。

- アウトプット活動: スマートフォンでメールの返信や資料の下書きを作成する、1日のタスクリストを整理する。

- 耳の活用: オーディオブックやポッドキャスト、語学学習の音声教材を聴く。満員電車で本を開けない状況でも有効です。

ここで重要なのは、「スキマ時間に何をするか」をあらかじめ決めておくことです。例えば、「行きの電車ではニュースチェック、帰りの電車では読書」といったルールを作ることで、無目的にスマホを眺めて時間を浪費するのを防げます。

これらの活動をスキマ時間に行うことで、本来は帰宅後や休日にやっていたはずのタスクを前倒しで処理できます。その結果、夜の自由時間が増え、それを睡眠に充てることが可能になるのです。塵も積もれば山となる、の言葉通り、5分、10分といった短い時間の積み重ねが、最終的に1時間、2時間の睡眠時間を生み出します。

⑤ 家電などを活用して家事を時短する

日々の家事に追われて睡眠時間が確保できない、と感じている人にとって、テクノロジーの力は強力な味方になります。現代の時短家電は、私たちの時間と労力を劇的に削減してくれます。

代表的なのが、食洗機、乾燥機付き洗濯機、ロボット掃除機の「新・三種の神器」です。

- 食洗機: 面倒な食器洗いの時間から解放されます。手洗いよりも高温で洗浄するため衛生的で、節水効果も期待できます。

- 乾燥機付き洗濯機: 「洗濯物を干す・取り込む」という手間が完全になくなります。天候を気にする必要もありません。

- ロボット掃除機: 外出中や就寝中に、自動で床をきれいにしてくれます。

これらの家電は初期投資こそ必要ですが、それによって得られる「時間」と「精神的な余裕」は、価格以上の価値があります。 これは単なる贅沢ではなく、睡眠時間を確保し、家族との時間を増やし、心身の健康を保つための戦略的な投資と考えるべきです。

また、調理に関しても、ネットスーパーやミールキット(食材とレシピがセットになったもの)を活用することで、買い物の時間や献立を考える手間を大幅に削減できます。週末に「作り置き」をしておけば、平日の夕食準備は温めるだけ、盛り付けるだけで済みます。

家事を「自分でやるべきタスク」と捉えるのではなく、「テクノロジーやサービスにアウトソースできるタスク」と捉え直すことで、睡眠時間を確保するための大きなブレークスルーが生まれます。

⑥ すべて完璧にこなそうとしない

睡眠時間を犠牲にしてしまう人の多くは、真面目で責任感が強く、「完璧主義」の傾向があります。仕事も家事も育児も、すべて100点満点を目指そうとするあまり、自分を追い詰めてしまっているのです。

しかし、限られた時間の中で、すべてを完璧にこなすことは不可能です。ここで重要になるのが、「80:20の法則(パレートの法則)」の考え方です。これは、「成果の80%は、全体の20%の活動から生まれる」という法則です。逆に言えば、残りの80%の労力を費やしても、得られる成果はわずか20%に過ぎません。

この法則を応用し、すべての物事に対して「100点」ではなく「80点の合格点」を目指すように意識を変えてみましょう。

- 仕事: 資料の体裁を整えるのに時間をかけすぎるより、まずは内容を7〜8割の完成度で上司に報告し、フィードバックをもらう。

- 家事: 毎食手作りでなくても、時には総菜や冷凍食品に頼る。掃除も毎日完璧にするのではなく、「今日はリビングだけ」など範囲を絞る。

- 育児: 子供に常に100%の笑顔で接することができなくても、自分を責めない。

完璧主義を手放すことは、決して「手を抜く」ことではありません。本当に重要なこと(睡眠、健康、家族とのコミュニケーションなど)にエネルギーを集中させるための、賢明な戦略なのです。また、一人で抱え込まず、家族に協力を求めたり、時には家事代行のような外部サービスを利用したりすることも、有効な選択肢の一つです。完璧であろうとすることをやめたとき、心に余裕が生まれ、睡眠時間という形で自分を労わる時間が生まれます。

⑦ 寝る前の行動を習慣化する

スムーズな入眠のためには、心と体を「これから寝る時間だ」と認識させ、リラックスモードに切り替えるための準備が必要です。この就寝前の決まった一連の行動を「スリープ・ルーティン(入眠儀式)」と呼びます。

毎日同じ時間に同じ行動を繰り返すことで、それがパブロフの犬のベルのように、脳に対する「眠りのスイッチ」として機能するようになります。就寝の30分〜1時間前から、自分なりのスリープ・ルーティンを始めてみましょう。

以下に、スリープ・ルーティンの具体例をいくつか挙げます。

- 照明を暗くする: 寝室だけでなく、リビングの照明も間接照明などの暖色系の光に切り替える。

- デジタルデバイスから離れる: 就寝1時間前にはスマホやPCの電源を切り、手の届かない場所に置く。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進する。深い呼吸を意識すると、副交感神経が優位になりリラックス効果が高まる。

- ぬるめのお湯で入浴する: 詳細は後述しますが、体温の変化を利用して眠気を誘う効果的な方法です。

- カフェインレスのハーブティーを飲む: カモミールやラベンダーなど、リラックス効果のあるものがおすすめです。

- 静かな音楽を聴く、読書をする: 刺激の少ない、穏やかな内容のものを選びましょう。

- アロマを焚く: ラベンダーなどのリラックスできる香りは、心身を落ち着かせるのに役立ちます。

- 日記やジャーナリング: 頭の中の心配事や考えを紙に書き出すことで、思考が整理され、不安が軽減されます。

重要なのは、自分が「心地よい」「リラックスできる」と感じる行動を選ぶことです。「これをやらなければ」と義務感を感じるようでは逆効果です。自分に合ったスリープ・ルーティンを見つけ、それを習慣化することで、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間が短縮され、睡眠の質も向上します。

⑧ 日中に適度な運動を取り入れる

日中の活動量と夜の睡眠の質は、密接に関連しています。日中に適度な運動を行うことで、夜の寝つきが良くなり、深い睡眠(ノンレム睡眠)が増えることが科学的に証明されています。

運動をすると、一時的に脳と体の温度(深部体温)が上昇します。そして、運動後、数時間かけて深部体温が徐々に下がっていきます。この体温の下降プロセスが、強い眠気を引き起こすのです。スムーズな入眠には、この体温の自然な変化が非常に重要です。

運動といっても、ジムに通ってハードなトレーニングをする必要はありません。日常生活の中に、少しの運動を取り入れるだけで十分な効果が期待できます。

- ウォーキング: 通勤時に一駅手前で降りて歩く、昼休みに会社の周りを15分ほど散歩する。

- 階段の利用: エレベーターやエスカレーターの代わりに階段を使う。

- 軽いジョギングやサイクリング

- 自宅でできる筋力トレーニングやヨガ

運動を行う時間帯にもポイントがあります。覚醒作用のあるアドレナリンなどが分泌されるため、就寝直前の激しい運動は避けるべきです。交感神経が活発になり、かえって寝つきを悪くしてしまいます。運動は、就寝の3時間前までに終えるのが理想的とされています。夕方から夜の早い時間帯に軽い運動を行うのが、最も睡眠に良い効果をもたらすでしょう。

日中に体を動かすことは、ストレス解消や気分転換にも繋がり、メンタルヘルスの改善にも役立ちます。忙しいからこそ、意識的に体を動かす時間を作ることが、結果的に質の高い睡眠と日中の活力に繋がるのです。

⑨ カフェインやアルコールの摂取ルールを決める

コーヒーや紅茶、緑茶に含まれるカフェインは、強力な覚醒作用を持ち、眠気を覚まして集中力を高める効果があります。しかし、その効果は長く持続するため、摂取するタイミングを間違えると夜の睡眠を妨げる大きな原因となります。

カフェインの効果が半分になるまでの時間(半減期)は、個人差はありますが約4〜6時間と言われています。つまり、午後3時にコーヒーを飲むと、夜9時の時点でもまだその半分のカフェインが体内に残っている可能性があるのです。これでは、ベッドに入っても脳が覚醒したままで、なかなか寝付けません。

そこで、「カフェインを摂取するのは午後3時(遅くとも午後4時)まで」といった自分なりのルールを設けることを強くおすすめします。午後以降に飲み物が欲しくなった場合は、カフェインの入っていない麦茶やハーブティー、デカフェ(カフェインレス)のコーヒーなどを選ぶようにしましょう。

一方、アルコール(お酒)は、寝つきを良くする効果があるため「寝酒」として習慣にしている人もいるかもしれません。しかし、これは睡眠にとって最悪の習慣の一つです。アルコールは確かに入眠を促進しますが、睡眠の後半部分の質を著しく低下させます。

アルコールが体内で分解されると、「アセトアルデヒド」という有害物質が生成されます。このアセトアルデヒドには覚醒作用があり、睡眠の後半に目が覚めやすくなったり(中途覚醒)、眠りが浅くなったりする原因となります。また、アルコールは、夢を見る睡眠である「レム睡眠」を抑制することも知られており、心身の回復を妨げます。

寝酒をすると、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなることも多くなります。ぐっすり眠るためには、就寝の3〜4時間前には飲酒を終えるのが賢明です。睡眠のために良かれと思ってやっている習慣が、実は睡眠を破壊している可能性を認識し、摂取のルールを見直してみましょう。

⑩ 15~20分程度の短い仮眠(パワーナップ)をとる

日中にどうしても強い眠気に襲われた場合、無理に耐えるよりも、短時間の仮眠(パワーナップ)をとる方がはるかに効果的です。NASAの研究でも、短時間の仮眠が認知能力や注意力を向上させることが示されています。

パワーナップのポイントは、「時間」と「タイミング」です。

- 時間: 仮眠は15分から20分程度に留めます。これ以上長く眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、起きた時に強い眠気や倦怠感(睡眠慣性)が残ってしまいます。アラームをセットするのを忘れないようにしましょう。

- タイミング: 仮眠をとるのに最適な時間帯は、昼食後の午後1時から午後3時の間です。人間の体内時計は、この時間帯に自然な眠気のピークを迎えるようにできています。夕方以降に仮眠をとると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるので避けましょう。

仮眠をとる前にコーヒーなどカフェインを含む飲み物を飲む「コーヒーナップ」もおすすめです。カフェインが効果を発揮し始めるまでに20〜30分かかるため、ちょうど仮眠から目覚める頃にスッキリと覚醒できるというテクニックです。

椅子に座ったまま、机に突っ伏すような姿勢でも構いません。短時間の仮眠は、午後の仕事のパフォーマンスを劇的に回復させ、集中力の低下によるミスを防ぎます。眠気と戦って非効率な時間を過ごすよりも、戦略的に仮眠を取り入れることが、結果として1日の生産性を高め、夜の時間を有効に使うことに繋がるのです。

睡眠は時間だけでなく「質」も高めよう

ここまで、睡眠時間を確保するためのタイムマネジメント術を中心に解説してきましたが、忙しい現代社会では、どうしても十分な睡眠時間を確保できない日もあるでしょう。そんな時に重要になるのが、睡眠の「質」を高めるという視点です。たとえ睡眠時間が短くても、その質が高ければ、心身の回復を効率的に行うことができます。逆に、いくら長く寝ても、眠りが浅ければ疲れは取れません。この章では、睡眠の質を最大限に高めるための具体的な方法を詳しく見ていきましょう。

睡眠の質を高めるための具体的な方法

睡眠の質は、寝る前の行動や寝室の環境によって大きく左右されます。ここでは、科学的根拠に基づいた、睡眠の質を向上させるための4つの具体的なアクションプランを紹介します。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

質の高い睡眠は、夜寝る時から始まるのではなく、朝起きた瞬間から始まっています。 人間の体内時計は、厳密には24時間よりも少し長い周期を持っているため、毎日リセットしてあげる必要があります。そのリセットボタンの役割を果たすのが「太陽の光」です。

朝、太陽の光(特に2500ルクス以上の強い光)を目から取り込むと、その刺激が脳の視交叉上核という部分に伝わり、体内時計がリセットされます。同時に、精神を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。

そして、このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料になります。つまり、朝にしっかりと太陽の光を浴びておくことで、約14〜16時間後に質の高い眠りのための準備が自動的に整うのです。

具体的なアクションとしては、

- 朝起きたら、まずカーテンを開けて部屋に光を取り込む。

- ベランダや庭に出て、数分間深呼吸をする。

- 通勤時に意識的に日の当たるところを歩く。

といったことが挙げられます。たとえ曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりもはるかに強いため、十分に効果があります。朝のこの簡単な習慣が、夜の深い眠りを約束してくれるのです。

就寝の90分前までに入浴を済ませる

一日の疲れを癒やす入浴は、睡眠の質を高めるための非常に効果的な方法です。その鍵となるのが「深部体温」の変化です。

人間は、体の内部の温度である「深部体温」が下がる時に、強い眠気を感じるようにできています。入浴によって一時的に深部体温を上げておくと、その後、体温が急降下するタイミングで自然な眠気が訪れます。この体温変化の落差が大きいほど、スムーズで深い眠りに入りやすくなります。

この効果を最大限に引き出すためのポイントは以下の通りです。

- タイミング: 就寝の90分〜120分前に入浴を済ませるのが理想的です。入浴で上昇した深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、最高のタイミングで眠気を迎えることができます。

- 湯温: 38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に、15分〜20分程度ゆっくりと浸かるのがおすすめです。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激してしまい、体を覚醒モードにしてしまうため逆効果です。

- 入浴法: 全身浴で、肩までしっかりと浸かることで、血行が促進され、リラックス効果が高まります。

就寝直前にシャワーだけで済ませるのは、体を温める効果が不十分な上、熱いシャワーは体を興奮させてしまうため、睡眠の質を考える上ではあまりおすすめできません。忙しい日でも、できるだけ湯船に浸かる時間を作ることが、質の高い睡眠への近道です。

自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する最も重要な要素の一つです。体に合わない寝具を使い続けることは、睡眠の質を低下させるだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。

- マットレス: マットレスの役割は、体圧を適切に分散し、背骨が自然なS字カーブを保てるように体を支えることです。柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると肩や腰に圧力が集中して血行が悪くなります。寝返りの打ちやすさも重要なポイントです。実際に店舗で横になってみて、仰向けでも横向きでも体に負担がかからないかをじっくりと試すことが大切です。

- 枕: 枕は、首の骨(頸椎)のカーブを支え、頭とマットレスの隙間を埋めるためのものです。理想的な高さは、立っている時と同じように、首の骨が自然なカーブを描ける高さです。高すぎると首や肩が凝り、低すぎると頭に血が上りやすくなります。素材(ウレタン、羽毛、そばがら等)によって硬さや通気性が異なるため、自分の好みに合ったものを選びましょう。

- 掛け布団: 睡眠中の体温調節を担う重要なアイテムです。季節に合わせて、保温性と吸湿・放湿性に優れたものを選ぶことが大切です。重すぎると寝返りが打ちにくくなるため、適度な軽さも求められます。

高価なものが必ずしも良いとは限りません。最も重要なのは、自分の体型、体重、寝姿勢に合っていることです。可能であれば、専門のスタッフがいる寝具店でアドバイスを求め、実際に試してから購入することをおすすめします。

寝室の光や音を遮断する

人間は、たとえ目を閉じていても、まぶたを通して光を感知することができます。睡眠中に光を浴びると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、眠りが浅くなる原因となります。また、物音も脳を刺激し、中途覚醒を引き起こします。

質の高い睡眠のためには、寝室をできるだけ「暗く」「静か」に保つことが不可欠です。

- 光の対策:

- 遮光カーテンを利用して、外からの街灯や月明かりをシャットアウトする。特に、遮光率の高い「1級遮光カーテン」がおすすめです。

- テレビやレコーダー、エアコンなどの電子機器の待機ランプは、想像以上に明るいものです。シールを貼ったり、布をかけたりして光を遮りましょう。

- 寝室にスマートフォンを持ち込まないのが理想ですが、もし置く場合は画面を伏せておきます。

- 音の対策:

- 家族の生活音や外の車の音などが気になる場合は、耳栓の利用が効果的です。様々な素材や形状のものがあるので、自分に合ったものを見つけましょう。

- 「ホワイトノイズマシン」など、単調な音を流して周囲の雑音をかき消す(マスキングする)アイテムも有効です。

「完全な暗闇と静寂は落ち着かない」と感じる人もいるかもしれませんが、それは慣れの問題である場合が多いです。まずは試してみて、自分にとって最もリラックスできる環境を探求してみましょう。光と音をコントロールするだけで、睡眠の深さが格段に変わることを実感できるはずです。

睡眠環境を整えるおすすめアイテム

睡眠の質を最大限に高めるためには、心身の状態を整えるだけでなく、物理的な「睡眠環境」を最適化することが不可欠です。ここでは、特定の企業名や商品名は挙げず、より良い眠りをサポートしてくれる一般的なアイテムの種類と、その選び方のポイントについて詳しく解説します。自分への投資として、睡眠環境のアップグレードを検討してみてはいかがでしょうか。

体に合ったマットレスや枕

前章でも触れましたが、寝具は睡眠環境の根幹をなす最も重要な要素です。ここでは、マットレスと枕の種類や特徴について、さらに詳しく掘り下げてみましょう。

マットレスの種類と特徴

| 種類 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| ボンネルコイル | 連結したコイル(バネ)が体を「面」で支える。硬めの寝心地で耐久性が高く、比較的安価。 | 硬めの寝心地が好きな人、体格の大きい人。 |

| ポケットコイル | 独立したコイルが体を「点」で支える。体圧分散性に優れ、体のラインにフィットしやすい。横揺れが少ない。 | パートナーと一緒に寝る人、横向きで寝ることが多い人。 |

| 高反発ウレタン | 反発力が高く、体をしっかりと押し返す。寝返りが打ちやすい。通気性は製品による。 | 腰痛持ちの人、寝返りが多い人。 |

| 低反発ウレタン | 体の形に合わせてゆっくりと沈み込み、包み込むようなフィット感がある。体圧分散性が非常に高い。 | フィット感を重視する人、横向きで寝ることが多い人。 |

| ラテックス | ゴム特有の弾力性と柔らかさを併せ持つ。抗菌作用があり衛生的。耐久性が高い。 | 自然素材を好む人、アレルギーが気になる人。 |

枕の素材と特徴

枕選びは、高さと形状に加えて、素材の特性を理解することが重要です。

- ポリエステルわた: ふわふわと柔らかく、安価で洗えるものが多い。へたりやすいのが難点。

- 羽毛(ダウン・フェザー): 軽くて柔らかく、吸湿・放湿性に優れる。ホテルで使われることも多い高級素材。

- 低反発ウレタン: 頭の形に合わせてフィットする。通気性が悪く、熱がこもりやすい製品もある。

- 高反発ウレタン: 適度な硬さで頭を支え、寝返りが打ちやすい。

- そばがら: 硬めで通気性が良く、昔ながらの日本の枕。虫がわく可能性があり、定期的な手入れが必要。

- パイプ: 通気性が非常に高く、丸洗いできる。硬めで、寝返りの際に音がしやすい。

自分に合った寝具を選ぶことは、最高の睡眠への投資です。時間をかけて、じっくりと自分に最適なパートナーを見つけましょう。

遮光カーテン

寝室の光環境をコントロールするために、遮光カーテンは非常に有効なアイテムです。遮光カーテンには、その遮光性能に応じて等級が定められています。

- 1級遮光: 遮光率99.99%以上。人の顔の表情が識別できないレベルの暗さ。朝日が昇っても気づかないほど暗くできるため、夜勤などで昼間に眠る必要がある人にも最適。

- 2級遮光: 遮光率99.80%以上99.99%未満。人の顔や表情がわかるレベルの暗さ。

- 3級遮光: 遮光率99.40%以上99.80%未満。人の顔はわかるが、事務作業には暗いレベル。

質の高い睡眠を追求するなら、1級遮光カーテンが最もおすすめです。完全に光を遮断することで、メラトニンの分泌を妨げず、深い眠りを維持しやすくなります。

また、遮光機能に加えて、断熱性や防音性を備えたカーテンも多くあります。断熱性の高いカーテンは、夏は外からの熱気を、冬は冷気を遮断し、寝室の温度を快適に保つのに役立ちます。これにより、エアコンの使用を抑え、省エネにも繋がります。防音性の高いカーテンは、道路沿いの住居など、外の騒音が気になる場合に有効です。

色については、一般的に濃い色の方が遮光性が高い傾向にありますが、最近では淡い色でも高い遮光性を持つ製品も増えています。寝室のインテリアに合わせて選ぶと良いでしょう。

耳栓やアイマスク

より手軽に光と音をシャットアウトしたい場合に活躍するのが、耳栓とアイマスクです。

耳栓

家族のいびきや生活音、マンションの隣室の音、近所の騒音など、自分ではコントロールできない音に悩まされている人にとって、耳栓は救世主となり得ます。

- フォームタイプ(ウレタン製): スポンジ状で、指で細く潰して耳に入れると中で膨らんでフィットする。遮音性が高く、安価で使い捨てできる。

- シリコンタイプ: 粘土のように形を変えて耳の穴を塞ぐタイプや、ヒレのような形状のフランジタイプがある。水洗いして繰り返し使えるものが多い。

- デジタル耳栓: 騒音と逆位相の音を出してノイズを打ち消す「アクティブノイズキャンセリング」機能を搭載したもの。高価だが、特定の周波数の音を効果的に消せる。

自分の耳の形や、どの程度の遮音性を求めるかに合わせて選びましょう。最初は違和感があるかもしれませんが、慣れると手放せなくなります。

アイマスク

遮光カーテンを設置できない場合や、旅行・出張先での睡眠、ちょっとした仮眠の際に非常に便利です。

- 素材: シルク製は肌触りが滑らかで、保湿性も高いため目元の乾燥を防ぎます。コットン製は通気性が良く、肌に優しいのが特徴です。

- 形状: 平面的なタイプと、目に直接触れないようにくぼみが作られた立体タイプがあります。立体タイプは、圧迫感が少なく、マツエクなどをしている人にもおすすめです。

- 付加機能: USBなどで温めることができるホットアイマスクは、目元の血行を促進し、眼精疲労を和らげ、深いリラックス効果をもたらします。アロマの香り付きのものや、冷却ジェルを入れられるものもあります。

リラックス効果のあるアロマオイル

香りは、脳の大脳辺縁系という情動を司る部分に直接働きかけ、気分を落ち着かせたり、リフレッシュさせたりする効果があります。この嗅覚の特性を利用して、睡眠前にリラックス効果の高い香りを嗅ぐことは、スムーズな入眠を助ける有効な手段です。

睡眠におすすめとされる代表的なアロマオイル(精油)には、以下のようなものがあります。

- ラベンダー: 「万能精油」とも呼ばれ、リラックス効果が高いことで最も有名。鎮静作用があり、不安や緊張を和らげ、心身を穏やかにしてくれます。

- カモミール・ローマン: りんごのような甘く優しい香り。鎮静作用に優れ、神経の高ぶりを鎮めて安眠へと誘います。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかさとフローラルな甘さを併せ持つ香り。気持ちを落ち着かせ、不安や抑うつ的な気分を和らげる効果が期待できます。

- サンダルウッド(白檀): お香にも使われる、深く落ち着いた木の香り。瞑想にも用いられ、心のざわつきを鎮めてくれます。

これらのアロマオイルの楽しみ方には、様々な方法があります。

- アロマディフューザー: 超音波でオイルを拡散させ、部屋全体に香りを広げます。

- アロマストーン/アロマウッド: 素焼きの石や木にオイルを数滴垂らすだけの手軽な方法。寝室の枕元に置くのに適しています。

- ティッシュやコットンに垂らす: 最も簡単な方法。枕元に置いたり、枕カバーの内側に入れたりします。

香りの好みには個人差があるため、自分が「心地よい」と感じる香りを選ぶことが最も重要です。専門店で香りを試しながら、お気に入りの一本を見つけてみてください。

どうしても睡眠時間を確保できない時の対処法

これまで睡眠時間を確保し、質を高めるための様々な方法を紹介してきましたが、現実には仕事の繁忙期や家庭の事情などで、どうしても理想的な睡眠が取れない時期もあるでしょう。そんな時に、罪悪感や不安に苛まれる必要はありません。ここでは、睡眠不足という厳しい状況を乗り切るための、現実的な対処法と考え方について解説します。

週末の寝だめは効果的か

平日の睡眠不足を補うために、休日に「寝だめ」をする人は多いでしょう。この週末の寝だめについて、専門家の間でも意見が分かれるところですが、近年の研究では「全く無意味ではないが、万能薬でもない」という見方が主流です。

まず、平日に蓄積された睡眠不足の状態を「睡眠負債」と呼びます。この負債は、放置すれば心身に様々な悪影響を及ぼします。週末に普段より長く眠ることは、この睡眠負債の一部を返済し、心身の機能をある程度回復させる効果があることが分かっています。例えば、寝だめをした後は、注意力や認知機能が一時的に改善することが報告されています。

しかし、寝だめには大きなデメリットも存在します。それは、体内時計(サーカディアンリズム)を大きく乱してしまうことです。土日に昼過ぎまで寝ていると、体内時計が後ろにずれ込み、日曜の夜になってもなかなか眠れなくなります。そして、月曜の朝はいつもと同じ時間に起きなければならないため、時差ボケのような強いだるさや眠気に襲われます。これが「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」です。

したがって、寝だめをする際のポイントは「やりすぎない」ことです。理想的なのは、普段の起床時間プラス2時間以内に留めること。例えば、平日は6時に起きているなら、休日は8時までに起きるようにします。これならば、体内時計の乱れを最小限に抑えつつ、睡眠時間を少しだけ延長して回復を図ることができます。

結論として、週末の寝だめは、平日の睡眠不足を完全に帳消しにはできないものの、やらないよりはマシ、という限定的な効果を持つ対処法と言えます。ただし、体内時計を乱さない範囲で行うことが大前提です。

睡眠の質で時間をカバーする意識を持つ

どうしても睡眠時間を長く取れないのであれば、発想を転換し、「限られた時間の中で、いかに睡眠の質を最大限に高めるか」に意識を集中させましょう。「量」が確保できないなら「質」で勝負する、という考え方です。

睡眠時間が短い日でも、その眠りが深ければ、浅い眠りを長時間続けるよりも効率的に心身を回復させることができます。そのために、これまで紹介してきた睡眠の質を高める方法を、いつも以上に徹底して実践することが重要になります。

- 就寝90分前の入浴: ぬるめのお湯にゆっくり浸かり、深部体温の低下をスムーズに促す。

- 寝る前のデジタル断ち: 就寝1時間前にはスマホやPCの電源を切り、脳をリラックスさせる。

- スリープ・ルーティンの徹底: 軽いストレッチや読書、瞑想など、自分なりの入眠儀式を丁寧に行う。

- 睡眠環境の最適化: 寝室を真っ暗にし、静かな環境を整える。耳栓やアイマスクも積極的に活用する。

- カフェイン・アルコールの制限: 午後以降のカフェイン摂取や、就寝前の飲酒は絶対に避ける。

これらの工夫を凝らすことで、「短くても、深く、質の高い睡眠」を目指すのです。

また、睡眠不足に対する過度な不安や焦りは、かえって交感神経を刺激し、不眠を悪化させる可能性があります。「眠れない、どうしよう」と考えれば考えるほど、脳は覚醒してしまいます。

そんな時は、「今日は短い時間しか眠れないけれど、その分、質の高い睡眠でしっかり回復しよう」と前向きに捉え直すマインドセットも大切です。完璧な睡眠を目指すのではなく、その時々の状況でベストを尽くす。 この柔軟な姿勢が、睡眠不足の時期を乗り切るための精神的な支えとなるでしょう。

まとめ

本記事では、忙しい現代人が直面する睡眠の問題に焦点を当て、その重要性から原因、そして具体的な解決策までを多角的に解説してきました。

まず、日本人の平均睡眠時間は世界的に見ても極端に短く、多くの人が潜在的な睡眠不足状態にあるという厳しい現実を確認しました。そして、睡眠不足が脳機能の低下、生活習慣病のリスク増大、メンタルヘルスの悪化といった深刻なデメリットをもたらすことを学びました。

睡眠時間を確保できない原因として、長時間労働といった社会的な要因から、家事・育児の負担、そして寝る前のスマートフォン利用といった個人的な習慣まで、様々なものが複雑に絡み合っていることを理解しました。

これらの課題を乗り越えるため、本記事の核となる「忙しい人でも睡眠時間を確保する10のコツ」を提案しました。

- タスクを書き出し、優先順位を決める

- 就寝・起床時間を固定する

- 朝の時間を有効に使う

- スキマ時間を活用する

- 時短家電を活用する

- 完璧主義を手放す

- スリープ・ルーティンを確立する

- 日中に適度な運動を取り入れる

- カフェイン・アルコールのルールを決める

- パワーナップを戦略的にとる

これらのタイムマネジメント術や生活習慣の改善は、睡眠時間を直接的に生み出すだけでなく、日中の生産性を高め、心に余裕をもたらしてくれます。

さらに、睡眠は「時間」だけでなく「質」も同様に重要であることを強調し、朝日を浴びること、適切な入浴、自分に合った寝具選び、そして光と音のコントロールといった、質を高める具体的な方法を紹介しました。

睡眠は、単なる一日の終わりの活動ではなく、次の日の最高のパフォーマンスを生み出すための、最も重要な準備期間です。それは、日々の活力を生み、長期的な健康を守り、そして私たちの人生全体の質を豊かにするための、未来への投資に他なりません。

この記事で紹介した多くの方法の中から、まずは一つでも構いません。今の自分が「これならできそう」と思えるものから、ぜひ試してみてください。 小さな習慣の変化が、やがてあなたの睡眠を、そして人生を、大きく好転させるきっかけとなるはずです。今日から、最高の自分になるための睡眠改善を始めましょう。