現代社会を生きる私たちは、仕事や学業、プライベートの付き合いなど、日々多くのタスクに追われています。「忙しくて睡眠時間を削るしかない」と感じている方も少なくないのではないでしょうか。しかし、睡眠は単なる休息ではありません。心と体の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠な、生命活動の根幹をなす時間です。

睡眠時間が短い状態が続くと、一時的な眠気やだるさだけでなく、心身に深刻な悪影響が及ぶことが科学的に明らかになっています。集中力の低下やイライラといった精神的な不調から、生活習慣病や免疫力の低下といった身体的なリスク、さらには肌荒れや老化といった美容面の問題まで、その影響は多岐にわたります。

この記事では、睡眠不足が引き起こす心と体への様々なリスクについて、網羅的かつ深く掘り下げて解説します。なぜ睡眠が重要なのかという基本的な役割から、睡眠不足がもたらす具体的な悪影響、そしてその原因と質の高い睡眠を得るための具体的な改善策まで、専門的な知見を交えながら分かりやすくご紹介します。

ご自身の睡眠習慣を見直し、より健康で充実した毎日を送るための第一歩として、ぜひ本記事をお役立てください。

目次

睡眠の重要性と睡眠不足の基本

多くの人が「睡眠は大切だ」と漠然とは理解していますが、具体的にどのような役割を果たしているのか、そして「睡眠不足」がどれほど深刻な状態を指すのかを正確に把握しているケースは少ないかもしれません。この章では、まず健康の土台となる睡眠の基本的な役割と、見過ごされがちな「睡眠負債」という概念について詳しく解説します。ご自身の睡眠が足りているかを確認するためのセルフチェックリストも用意しましたので、ぜひ活用してみてください。

そもそも睡眠の役割とは

睡眠は、単に体を休ませるだけの消極的な時間ではありません。私たちが日中、心身ともに健康で活動的に過ごすために、睡眠中には脳と体で様々なメンテナンス作業が行われています。ここでは、睡眠が持つ主要な4つの役割について見ていきましょう。

脳と体を休息させる

睡眠の最も基本的な役割は、日中の活動で疲弊した脳と体を休息させ、回復させることです。日中、私たちは思考し、判断し、体を動かすことで、脳の神経細胞や体の筋肉に大きな負荷をかけています。睡眠中、特に「ノンレム睡眠」と呼ばれる深い眠りの間には、脳の活動レベルが大幅に低下し、エネルギー消費が抑えられます。これにより、脳はクールダウンし、日中に蓄積した疲労物質を処理して、翌日の活動に備えることができます。

また、体においても同様です。睡眠中には筋肉の緊張が解け、心拍数や血圧も低下するため、心臓や血管への負担が軽減されます。この休息期間があるからこそ、私たちは毎日リフレッシュされた状態で新たな一日をスタートできるのです。逆に言えば、睡眠が不足すると、脳も体も十分に回復できず、慢性的な疲労感やだるさが抜けなくなってしまいます。

記憶を整理して定着させる

睡眠は、学習した内容や経験を記憶として脳に定着させるために、極めて重要な役割を担っています。日中に見たり聞いたりした膨大な情報は、まず脳の「海馬」という部分に一時的に保存されます。そして睡眠中に、その情報が整理・選別され、重要なものだけが長期記憶として大脳皮質へと転送されるのです。

このプロセスには、主に「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という2種類の睡眠が関わっています。ノンレム睡眠中には、主に宣言的記憶(言葉で説明できる事実や出来事の記憶)が整理され、レム睡眠中には、手続き記憶(自転車の乗り方や楽器の演奏など、体で覚える記憶)やひらめきに関連する記憶が整理されると考えられています。一夜漬けの勉強が非効率的だと言われるのは、この記憶の定着プロセスを経る時間がないためです。十分な睡眠をとることは、学習効率や仕事のスキルアップに直結する、非常に知的な活動と言えるでしょう。

ホルモンバランスを整える

私たちの体の機能は、様々なホルモンによって精巧にコントロールされています。睡眠は、このホルモンバランスを正常に保つための重要な時間です。特に睡眠中に分泌が活発になるホルモンとして、「成長ホルモン」が挙げられます。

成長ホルモンは、子供の成長に不可欠なだけでなく、大人にとっても細胞の修復や新陳代謝の促進、疲労回復などに重要な役割を果たします。このホルモンは、特に就寝後最初の深いノンレム睡眠中に最も多く分泌されるため、睡眠の質が悪いと分泌量が減少し、肌のターンオーバーの乱れや疲労の蓄積につながります。

また、食欲をコントロールするホルモンである「レプチン(食欲抑制)」と「グレリン(食欲増進)」のバランスも睡眠によって調整されます。睡眠不足になると、レプチンの分泌が減り、グレリンの分泌が増えるため、食欲が増して太りやすくなることが知られています。さらに、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌リズムも睡眠と深く関わっており、睡眠不足はこのリズムを乱し、日中のストレス対応能力を低下させる原因となります。

免疫機能を維持する

睡眠は、病原体から体を守る免疫システムの機能を維持・強化するためにも不可欠です。睡眠中、私たちの体の中では、免疫細胞が活発に働き、ウイルスや細菌に感染した細胞を攻撃・排除しています。

具体的には、睡眠中に「サイトカイン」と呼ばれる、免疫システムの司令塔のような役割を果たすタンパク質の産生が促進されます。このサイトカインが、ウイルスなどへの攻撃を担う「T細胞」といったリンパ球の働きを活性化させるのです。研究によれば、睡眠不足の状態では、この免疫応答が著しく低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなることが示されています。「風邪をひいたら、まず寝るのが一番」と言われるのには、こうした科学的な根拠があるのです。

睡眠不足と「睡眠負債」とは

「睡眠不足」と聞くと、徹夜明けのような極端な状態をイメージするかもしれません。しかし、医学的に問題となる睡眠不足は、より慢性的で気づきにくい形で進行することがあります。それが「睡眠負債」という概念です。

睡眠負債とは、自分にとって最適な睡眠時間と、実際の睡眠時間との差(不足分)が、借金(負債)のように日々積み重なっていく状態を指します。例えば、毎日1時間の睡眠不足が続けば、1週間で7時間、1ヶ月で約30時間もの睡眠負債が溜まる計算になります。

この睡眠負債の怖いところは、本人に「寝不足だ」という自覚があまりないまま、心身のパフォーマンスが徐々に低下していく点にあります。わずかな睡眠不足でも、それが数日間続くだけで、脳の機能は2日間徹夜したのと同程度まで低下するという研究報告もあります。日中の集中力散漫、ケアレスミスの増加、感情の起伏が激しくなるといった症状は、実はこの睡眠負債が原因かもしれません。

「週末に寝だめすれば返済できる」と考える人もいますが、残念ながら睡眠負債はそれほど単純ではありません。週末の長時間の睡眠は、一時的に眠気を解消することはできても、蓄積された心身へのダメージを完全に回復させることは難しいとされています。むしろ、平日と休日の起床・就寝時刻が大きくずれることは、体内時計を乱し、週明けの不調(社会的ジェットラグ)を引き起こす原因にもなります。睡眠負債を解消する唯一の方法は、慢性的な睡眠不足そのものを解消し、毎日コンスタントに必要な睡眠時間を確保することなのです。

あなたは大丈夫?睡眠不足のセルフチェックリスト

自分では気づきにくい睡眠負債のサイン。以下のリストに当てはまる項目が多ければ、睡眠が不足している可能性があります。一度、ご自身の状態を客観的にチェックしてみましょう。

| チェック項目 | はい / いいえ |

|---|---|

| 日中の強い眠気:会議中や運転中など、静かな状況で眠くなる | |

| 集中力の低下:仕事や勉強に集中できず、ミスが増えた | |

| 記憶力の低下:人の名前や新しい情報を覚えにくくなった | |

| 判断力の鈍化:物事の決断に時間がかかったり、間違えたりする | |

| 感情の不安定:些細なことでイライラしたり、落ち込んだりする | |

| 休日の寝だめ:平日に比べて、休日は2時間以上長く寝ている | |

| 起床時の疲労感:朝起きてもスッキリせず、疲れが残っている | |

| 意欲の低下:何事にもやる気が出ず、面倒に感じる | |

| カフェインへの依存:コーヒーやエナジードリンクがないと目が覚めない | |

| 風邪をひきやすい:以前に比べて体調を崩しやすくなった |

3つ以上当てはまる場合は、睡眠不足や睡眠負債が蓄積している可能性が高いと考えられます。これは、あなたの心と体が発しているSOSサインかもしれません。次のセクションで解説する悪影響を理解し、早期の対策を講じることが重要です。

年代別の適切な睡眠時間

「自分にとって適切な睡眠時間はどれくらいなのだろう?」と疑問に思う方も多いでしょう。必要な睡眠時間には個人差がありますが、米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)をはじめとする専門機関が、科学的根拠に基づいて年代別の推奨睡眠時間を提示しています。

以下は、そのガイドラインをまとめた表です。ご自身の年齢と照らし合わせて、目安として参考にしてください。

| 年齢層 | 年齢 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|---|

| 新生児 | 0〜3ヶ月 | 14〜17時間 |

| 乳児 | 4〜11ヶ月 | 12〜15時間 |

| 幼児 | 1〜2歳 | 11〜14時間 |

| 就学前児童 | 3〜5歳 | 10〜13時間 |

| 学齢児童 | 6〜13歳 | 9〜11時間 |

| ティーンエイジャー | 14〜17歳 | 8〜10時間 |

| 若年成人 | 18〜25歳 | 7〜9時間 |

| 成人 | 26〜64歳 | 7〜9時間 |

| 高齢者 | 65歳以上 | 7〜8時間 |

| (参照:National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations) |

この表からわかるように、一般的に成人に推奨される睡眠時間は7〜9時間です。6時間未満の睡眠は「ショートスリーパー」と呼ばれ、遺伝的に短い睡眠でも健康を維持できる人も稀に存在しますが、これは全人口の1%未満と言われています。多くの人にとって、6時間未満の睡眠は睡眠不足に該当します。

また、年齢が上がるにつれて必要な睡眠時間は短くなる傾向にありますが、高齢者でも7時間程度の睡眠が推奨されています。「年を取ると眠れなくなるのは当たり前」と安易に考えず、睡眠の質が低下していないか注意が必要です。

重要なのは、時間だけでなく「睡眠の質」も考慮することです。いくら長く寝ても、途中で何度も目が覚めたり、眠りが浅かったりすれば、心身の回復は不十分になります。次の章からは、この睡眠不足が具体的にどのような危険をもたらすのかを詳しく見ていきます。

睡眠不足が体にもたらす危険なサインと悪影響

睡眠不足は、日中の眠気や倦怠感といった身近な不調だけでなく、私たちの体に深刻かつ長期的なダメージを与える可能性があります。免疫機能の低下から生活習慣病のリスク増大まで、その影響は決して軽視できません。ここでは、睡眠不足が体に引き起こす具体的な悪影響について、科学的なメカニズムとともに詳しく解説していきます。

免疫力が低下し病気にかかりやすくなる

「よく寝ないと風邪をひく」という昔ながらの言い伝えは、科学的にも真実です。睡眠は、私たちの体を外部の病原体から守る免疫システムを正常に機能させるために、決定的な役割を担っています。

私たちの体内では、ウイルスや細菌といった侵入者を攻撃・排除するために、T細胞やB細胞、NK(ナチュラルキラー)細胞といった免疫細胞が常に働いています。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間には、これらの免疫細胞の働きを活性化させる「サイトカイン」というタンパク質が盛んに産生されます。サイトカインは、免疫細胞間の情報伝達を担い、効果的な攻撃態勢を整える司令塔のような存在です。

しかし、睡眠不足に陥ると、このサイトカインの産生が著しく抑制されてしまいます。その結果、免疫システムの司令塔が機能不全に陥り、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まってしまうのです。

ある研究では、健康な人を睡眠時間が4時間程度のグループと、8時間程度のグループに分け、風邪のウイルスを鼻に投与したところ、睡眠時間が短いグループの方が、風邪を発症する確率が大幅に高かったという結果が報告されています。これは、睡眠不足によって免疫細胞がウイルスを効率的に排除できなくなったことを示唆しています。

つまり、睡眠不足は、風邪やインフルエンザといった日常的な感染症にかかりやすくなるだけでなく、感染後の回復を遅らせる原因にもなります。健康を維持するための第一の防衛ラインである免疫力を高く保つためには、毎晩十分な質の高い睡眠を確保することが不可欠なのです。

生活習慣病のリスクが高まる

睡眠不足が慢性化すると、高血圧、糖尿病、肥満といった生活習慣病の発症リスクが著しく高まることが、多くの研究によって明らかになっています。睡眠は、代謝や血圧、血糖値などをコントロールする体の基本的なシステムと密接に連携しており、その乱れは様々な疾患の引き金となります。

肥満

「寝不足だと太りやすくなる」という現象には、明確な科学的根拠があります。その鍵を握るのが、食欲をコントロールする2つのホルモン、「レプチン」と「グレリン」です。

- レプチン:脂肪細胞から分泌され、脳の満腹中枢に働きかけて食欲を抑制するホルモン。

- グレリン:主に胃から分泌され、脳の摂食中枢を刺激して食欲を増進させるホルモン。

通常、この2つのホルモンはバランスを保っていますが、睡眠不足になるとその均衡が崩れます。具体的には、食欲を抑えるレプチンの分泌が減少し、食欲を高めるグレリンの分泌が増加してしまうのです。その結果、必要以上に空腹感を感じ、特に高カロリーで高脂肪なものを欲しやすくなる傾向があります。

さらに、睡眠不足は基礎代謝の低下も招きます。体のエネルギー消費量が減るため、同じ量の食事を摂っていても脂肪が蓄積されやすくなります。加えて、日中の活動量の低下や、ストレスによる「やけ食い」なども肥満を助長する要因となります。このように、睡眠不足はホルモンバランスの乱れ、代謝の低下、行動の変化という三重のメカニズムで肥満のリスクを高めるのです。

糖尿病

睡眠不足は、血糖値をコントロールするホルモン「インスリン」の働きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こし、2型糖尿病の発症リスクを高めます。

インスリンは、膵臓から分泌され、血液中の糖(グルコース)を細胞に取り込ませることで血糖値を下げる役割を担っています。健康な状態であれば、食事によって上昇した血糖値は、インスリンの働きによって速やかに正常値に戻ります。

しかし、睡眠不足が続くと、交感神経が優位な状態が長くなり、血糖値を上げるホルモン(コルチゾールやアドレナリンなど)の分泌が増加します。これにより、インスリンが効きにくい状態、つまりインスリン抵抗性が生じます。体が血糖値を下げようと、より多くのインスリンを分泌するようになり、膵臓に大きな負担がかかります。この状態が長く続くと、やがて膵臓が疲弊して十分なインスリンを分泌できなくなり、血糖値が高いままの状態が続く2型糖尿病へと進行するリスクが高まるのです。

わずか数日間の睡眠不足でも、健康な若者のインスリン感受性が大幅に低下することが研究で示されており、慢性的な睡眠不足が糖尿病の強力なリスクファクターであることがわかります。

高血圧・心臓病

睡眠中、私たちの体は副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が低下して心臓や血管が休息する時間となります。しかし、睡眠不足になると、この休息時間が十分に確保されません。

睡眠が足りないと、日中だけでなく夜間も交感神経の活動が活発な状態が続き、血管が収縮しやすくなります。これにより、血圧が下がりにくく、一日を通して高い状態が維持されてしまいます。このような状態が慢性化することが、高血圧の直接的な原因となります。

高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がないまま血管にダメージを与え続けます。動脈硬化を進行させ、将来的には狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患、さらには脳卒中(脳梗塞・脳出血)といった命に関わる重大な病気のリスクを大幅に高めてしまいます。十分な睡眠は、心臓血管系の健康を守るための重要な生活習慣なのです。

がん

近年、睡眠不足とがんの発症リスクとの関連性も指摘されています。このメカニズムはまだ完全に解明されたわけではありませんが、主に2つの側面から説明されています。

一つは、前述した免疫機能の低下です。私たちの体内では、健康な人でも毎日数千個のがん細胞が発生していると言われています。しかし、通常はNK細胞などの免疫細胞がこれらを発見し、増殖する前に排除してくれています。睡眠不足によって免疫機能が低下すると、この監視システムがうまく働かず、がん細胞が見逃されて増殖し、やがて腫瘍を形成するリスクが高まるのではないかと考えられています。

もう一つは、睡眠と関連するホルモンの乱れです。例えば、睡眠中に分泌される「メラトニン」というホルモンには、抗酸化作用や、がん細胞の増殖を抑制する作用があることが示唆されています。夜間に強い光を浴びたり、睡眠時間が不規則だったりすると、メラトニンの分泌が抑制され、がんに対する防御機能が弱まる可能性があります。特に、乳がんや前立腺がんといったホルモン関連のがんとの関連が研究されています。

まだ研究途上の分野ではありますが、健康の根幹を支える睡眠が、がんという重大な疾患の予防にも関わっている可能性は十分に考えられます。

身体的な疲労が回復しにくい

「寝ても疲れがとれない」と感じる場合、それは睡眠の量や質が不足しているサインかもしれません。睡眠は、日中の活動で損傷した筋肉や組織を修復し、身体的な疲労を回復させるためのゴールデンタイムです。

この回復プロセスで中心的な役割を果たすのが、就寝後、深いノンレム睡眠中に大量に分泌される「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、タンパク質の合成を促進し、筋肉の修復や細胞の再生を促す働きがあります。運動後の筋肉痛からの回復や、日々の生活で生じる微細なダメージの修復は、この成長ホルモンのおかげです。

しかし、睡眠時間が短かったり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が不十分になります。その結果、体の修復作業が追いつかず、疲労が翌日に持ち越されてしまいます。これが慢性化すると、常に体が重く、だるいといった倦怠感に悩まされることになります。スポーツ選手のパフォーマンス維持において、トレーニングや栄養管理と並んで睡眠が重視されるのは、この身体的回復機能がいかに重要であるかを物語っています。

睡眠不足が心・脳にもたらす深刻な悪影響

睡眠不足の影響は、体に現れるだけではありません。むしろ、最も早く、そして深刻な影響を受けるのは「脳」であり、それに伴う「心」の機能です。集中できない、イライラする、気分が落ち込むといった日常的な不調から、うつ病や認知症といった重大な疾患のリスクまで、睡眠不足は私たちの精神活動の根幹を揺るがします。ここでは、睡眠不足が心と脳にもたらす深刻な悪影響について詳しく見ていきましょう。

集中力・判断力・記憶力が低下する

睡眠不足の際、多くの人が最初に実感するのが、思考がクリアでなくなり、頭がボーっとする感覚ではないでしょうか。これは、脳の中でも特に高度な精神活動を司る「前頭前野(ぜんとうぜんや)」の機能が低下することによって引き起こされます。

前頭前野は、論理的思考、計画立案、意思決定、そして集中力の維持といった、いわゆる「実行機能」を担う司令塔です。睡眠不足の状態では、この前頭前野への血流やブドウ糖の供給が減少し、その活動が著しく鈍くなります。

その結果、以下のような様々な認知機能の低下が現れます。

- 集中力の低下:一つの作業に注意を向け続けることが困難になり、注意散漫になります。簡単なメールの返信ですら時間がかかったり、会議の内容が頭に入ってこなかったりします。

- 判断力の低下:物事のメリット・デメリットを冷静に比較検討したり、複雑な状況で最適な選択をしたりすることが難しくなります。衝動的な決断を下したり、リスクの高い行動をとってしまったりする傾向が強まります。

- 記憶力の低下:新しい情報を一時的に保持する「ワーキングメモリ」の容量が減少し、物覚えが悪くなります。また、前述の通り、睡眠中に行われる記憶の整理・定着プロセスが阻害されるため、長期的な学習効果も著しく低下します。

これらの認知機能の低下は、仕事や学業のパフォーマンスに直結するだけでなく、日常生活における様々な場面でミスや事故を引き起こす原因となります。睡眠不足による脳機能の低下は、アルコールを摂取した酩酊状態と同程度に達することもあるとされており、その影響は決して軽視できません。

感情が不安定になりイライラしやすくなる

睡眠不足の日に、些細なことでカッとなったり、普段なら気にならないことに過敏に反応してしまったりした経験はありませんか。これは気のせいではなく、睡眠不足が脳の感情コントロール機能を直接的に麻痺させるためです。

私たちの脳には、恐怖や不安、怒りといった情動(感情の原始的な反応)を生み出す「扁桃体(へんとうたい)」という部分があります。そして、この扁桃体の活動を理性的に抑制し、感情の暴走をコントロールするのが、先ほど登場した前頭前野です。

通常、この2つはアクセルとブレーキのように連携して働いていますが、睡眠不足になると、ブレーキ役である前頭前野の機能が低下します。一方で、アクセル役である扁桃体は、むしろ活動が過剰になることが研究でわかっています。

つまり、睡眠不足の状態とは、感情のブレーキが効かなくなり、アクセルが踏まれっぱなしになっている危険な状態なのです。その結果、ネガティブな刺激に対して過剰に反応し、イライラ、怒り、不安といった感情が増幅されやすくなります。普段なら冷静に対処できるような他人の言動にも感情的に反応してしまい、人間関係のトラブルに発展することも少なくありません。パートナーや家族、同僚との関係が悪化する背景に、実は慢性的な睡眠不足が隠れているケースは非常に多いのです。

うつ病など精神疾患のリスクが高まる

一時的な感情の不安定さだけでなく、慢性的な睡眠不足はうつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクを大幅に高めることが、数多くの研究で一貫して示されています。不眠は、うつ病の代表的な症状の一つであると同時に、うつ病の強力な予測因子でもあるのです。

この関係性は、主に脳内の神経伝達物質の乱れによって説明されます。精神の安定に深く関わる「セロトニン」という神経伝達物質は、睡眠中にその働きが調整されます。セロトニンは、日中に太陽光を浴びることで生成が促進され、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となります。このリズミカルなサイクルが、私たちの気分の安定を支えています。

しかし、睡眠不足や不規則な睡眠は、このセロトニンシステムの機能を混乱させます。セロトニンの働きが低下すると、気分の落ち込み、意欲の喪失、不安感といった、うつ病に特徴的な症状が現れやすくなります。

さらに、睡眠不足と精神疾患の関係は「負のスパイラル」に陥りやすいという特徴があります。

- ストレスや生活習慣の乱れで睡眠不足になる。

- 睡眠不足が脳機能やホルモンバランスを乱し、うつ病や不安障害のリスクを高める。

- うつ病や不安障害の症状として、不眠(寝つけない、途中で目が覚めるなど)が悪化する。

- 悪化した不眠が、さらに精神症状を深刻化させる。

このように、睡眠の問題は精神疾患の「原因」にも「結果」にもなり得るため、両者は相互に影響し合いながら悪化していきます。2週間以上、不眠や気分の落ち込みが続く場合は、単なる寝不足と片付けず、専門医への相談を検討することが極めて重要です。

認知症の発症リスクが上がる

近年の研究で、睡眠不足とアルツハイマー型認知症との間に、非常に強い関連があることがわかってきました。その鍵となるのが、脳内の老廃物を掃除する「グリンパティックシステム」という仕組みです。

アルツハイマー型認知症は、「アミロイドβ」という異常なタンパク質が脳内に蓄積し、神経細胞を破壊することで発症すると考えられています。私たちの脳は、日中の活動によってこのアミロイドβをはじめとする様々な老廃物を生み出します。

そして、この脳内のゴミ掃除は、主に私たちが深く眠っているノンレム睡眠中に行われます。睡眠中、脳の細胞の間に隙間が広がり、そこに脳脊髄液が流れ込むことで、アミロイドβなどの老廃物が洗い流されるのです。これがグリンパティックシステムの働きです。

しかし、睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下して深い眠りが得られなかったりすると、この掃除システムが十分に機能しません。その結果、洗い流されるはずだったアミロイドβが脳内に少しずつ蓄積していきます。この蓄積が長年にわたって続くことが、将来的なアルツハイマー型認知症の発症リスクを著しく高めるのではないかと考えられているのです。

つまり、毎晩の睡眠は、単に脳を休ませるだけでなく、認知症の原因物質を脳から除去するための重要なメンテナンス時間でもあるということです。将来の脳の健康を守るためにも、若い頃から十分な睡眠を確保する習慣を身につけることが、何よりの予防策と言えるでしょう。

睡眠不足が美容や日常生活に与える悪影響

睡眠不足の影響は、健康や精神面にとどまらず、私たちの見た目や日々の生活の質にも直接的なダメージを与えます。「寝不足は美容の大敵」という言葉はよく知られていますが、その背後には科学的な根拠があります。また、集中力や判断力の低下は、仕事や学業のパフォーマンスを著しく損ない、時には重大な事故につながる危険性もはらんでいます。

肌荒れや老化の原因になる

美しい肌を保つためには、高価な化粧品を使うこと以上に、質の高い睡眠を確保することが重要です。睡眠不足が肌に与える悪影響は、主に3つのメカニズムによって引き起こされます。

第一に、「成長ホルモン」の分泌減少です。前述の通り、成長ホルモンは細胞の修復や再生を促す働きがあり、肌の健康維持に欠かせません。皮膚の細胞が新しく生まれ変わる「ターンオーバー」は、この成長ホルモンによって活発になります。しかし、睡眠不足になると成長ホルモンの分泌が減少し、ターンオーバーのサイクルが乱れてしまいます。その結果、古い角質が肌表面に留まり、くすみやごわつき、シミの原因となります。また、コラーゲンやエラスチンの生成も滞り、肌のハリや弾力が失われ、シワやたるみといった老化サインが現れやすくなります。

第二に、血行不良です。睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、交感神経が優位な状態を長引かせます。交感神経は血管を収縮させる働きがあるため、皮膚の毛細血管の血流が悪くなります。血行が悪くなると、肌細胞に必要な酸素や栄養素が十分に行き届かなくなり、老廃物の排出も滞ります。これが、顔色の悪さや、目の下の青黒いクマの主な原因です。

第三に、ストレスホルモン「コルチゾール」の増加です。睡眠不足は体にとって大きなストレスであり、コルチゾールの分泌を促進します。コルチゾールには、皮脂腺を刺激して皮脂の分泌を増やす作用があります。過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、アクネ菌の温床となるため、ニキビや吹き出物といった肌荒れを引き起こしやすくなります。また、コルチゾールは肌のバリア機能を低下させるため、外部からの刺激に弱い敏感肌に傾きやすくなるという問題もあります。

このように、睡眠不足はホルモンバランス、血行、ストレスという複数の側面から肌にダメージを与え、あらゆる肌トラブルと老化の引き金となるのです。

仕事や学業のパフォーマンスが低下する

睡眠不足による脳機能の低下は、知的生産性が求められる仕事や学業の場面で、深刻なパフォーマンスの低下を招きます。

まず、集中力と注意力の欠如は、作業効率を著しく低下させます。資料の読み間違いや入力ミスといったケアレスミスが増え、一つの作業を終えるのに通常よりはるかに長い時間がかかってしまいます。その結果、残業が増え、さらに睡眠時間が削られるという悪循環に陥りがちです。

次に、記憶力と学習能力の低下も大きな問題です。新しい知識やスキルを習得しようとしても、情報が頭に入ってこず、すぐに忘れてしまいます。会議で議論された内容や、上司からの指示を正確に記憶することができず、仕事に支障をきたすことも少なくありません。学生であれば、授業内容の理解度が下がり、試験の成績にも悪影響が及びます。

さらに、創造性や問題解決能力の低下も深刻です。睡眠不足の脳は、既存のパターンにとらわれやすく、柔軟な発想や新しいアイデアを生み出すことが困難になります。複雑な問題に直面した際に、多角的な視点から解決策を見出す能力も低下するため、仕事の質そのものが劣化してしまいます。

これらのパフォーマンス低下は、個人の評価やキャリア形成にマイナスの影響を与えるだけでなく、チームや組織全体の生産性を下げる原因にもなります。「睡眠時間を削って仕事をする」という行為は、短期的には作業時間を確保できたように見えても、長期的には生産性を著しく損なう、非効率的な働き方だと言えるでしょう。

交通事故や労働災害のリスクが増加する

睡眠不足がもたらす最も直接的で危険な影響の一つが、交通事故や労働災害のリスク増加です。

特に問題となるのが「マイクロスリープ(瞬間的睡眠)」です。これは、本人の自覚がないまま、数秒間だけ眠りに落ちてしまう現象です。高速道路を時速100kmで走行している車は、わずか3秒間のマイクロスリープで80メートル以上も進んでしまいます。この一瞬の意識の途絶が、大事故につながることは想像に難くありません。警察庁の統計でも、居眠り運転は交通死亡事故の主要な原因の一つとして常に挙げられています。

居眠り運転は、長距離トラックのドライバーや夜勤明けの労働者だけの問題ではありません。慢性的な睡眠負債を抱えている人であれば、誰にでも起こりうる現象です。日中に強い眠気を感じる、運転中に記憶が飛ぶことがあるといった場合は、非常に危険なサインと認識すべきです。

同様のリスクは、工場や建設現場などの職場でも存在します。重機や危険な機械を操作する際に、睡眠不足による注意力の低下や判断ミスが起これば、本人だけでなく周囲の同僚をも巻き込む重大な労働災害につながりかねません。実際に、世界の歴史に残る大規模な産業事故のいくつか(チェルノブイリ原発事故、スペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故など)は、関係者の睡眠不足や疲労が事故の一因になったと指摘されています。

睡眠不足は、個人の健康問題にとどまらず、社会全体の安全を脅かすリスク要因であることを、私たちは深く認識する必要があります。

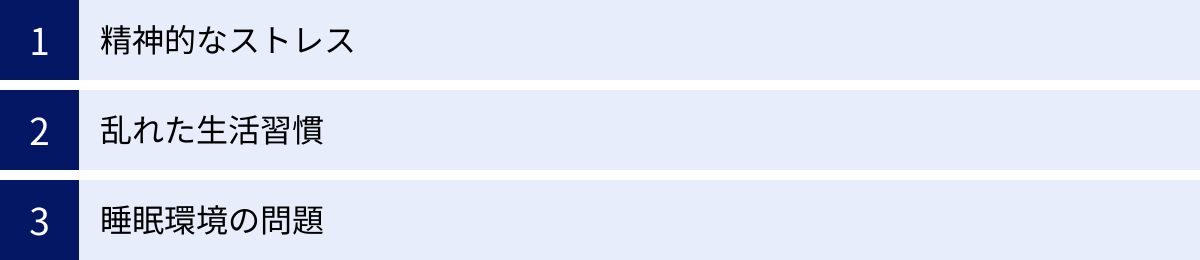

なぜ睡眠不足になってしまうのか?主な原因

多くの人が睡眠の重要性を理解しながらも、なぜ睡眠不足に陥ってしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、精神的な要因、生活習慣、そして物理的な環境といった複数の要素が複雑に絡み合っています。ここでは、現代人が睡眠不足に陥る主な原因を3つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。原因を正しく理解することが、効果的な対策への第一歩となります。

精神的なストレス

現代社会において、睡眠不足の最大の原因の一つと言えるのが精神的なストレスです。仕事のプレッシャー、職場の人間関係、家庭内の問題、将来への不安など、様々なストレス要因が私たちの心に重くのしかかります。

ストレスを感じると、私たちの体は「闘争・逃走反応」と呼ばれる臨戦態勢に入ります。この時、自律神経のうち活動や興奮を司る「交感神経」が優位になります。心拍数や血圧が上昇し、脳は覚醒状態となり、すぐに行動できるように準備を整えます。これは、危険から身を守るために備わった原始的な反応ですが、この状態が夜になっても続いてしまうことが問題です。

本来、夜は心身をリラックスさせる「副交感神経」が優位になり、自然な眠りへと移行するはずです。しかし、強いストレスや不安を抱えていると、夜になっても交感神経が高ぶったままになり、心も体も興奮状態から抜け出せなくなります。ベッドに入っても仕事のことが頭から離れなかったり、嫌な出来事を繰り返し思い出したりする「反芻思考(はんすうしこう)」に陥り、なかなか寝つけない(入眠困難)という状態になります。

また、たとえ眠りにつけたとしても、眠りが浅く、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」の原因にもなります。ストレスによって分泌されるコルチゾールなどのホルモンが、睡眠の質を直接的に低下させるのです。このように、精神的なストレスは、眠りの「入り口」と「深さ」の両方を妨げる、睡眠にとって最大の敵の一つと言えます。

乱れた生活習慣

日中の何気ない習慣が、夜の睡眠の質を大きく左右していることがあります。特に、現代のライフスタイルに深く根付いた習慣の中に、睡眠を妨げる多くの落とし穴が潜んでいます。

スマートフォンやPCのブルーライト

就寝前にベッドの中でスマートフォンを操作するのが習慣になっている人は非常に多いですが、これは質の高い睡眠を得る上で最も避けるべき行為の一つです。スマートフォンやPC、タブレットなどのデジタルデバイスが発する「ブルーライト」は、睡眠を誘うホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制する作用があります。

メラトニンは、脳の松果体から分泌され、「夜が来た」ことを体に知らせて自然な眠気を引き起こす役割を担っています。このメラトニンの分泌は、光によってコントロールされており、特に朝の太陽光のような強い光を浴びると分泌が止まり、夜に暗くなると分泌が始まります。

ブルーライトは、可視光線の中でも特に波長が短く、エネルギーが強い光です。脳は、このブルーライトを「昼間の光」と誤認識してしまいます。そのため、夜間にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、メラトニンの分泌にブレーキをかけてしまうのです。その結果、寝つきが悪くなったり、睡眠のリズムが後ろにずれたり(睡眠相後退)してしまいます。最低でも、就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用を終えることが理想的です。

カフェインやアルコールの過剰摂取

眠気覚ましやリラックスのために摂取する嗜好品も、使い方を誤ると睡眠の質を著しく低下させます。

カフェインは、コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれる覚醒作用のある成分です。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」の働きをブロックすることで、私たちを覚醒させます。この効果は非常に強力で、個人差はありますが、カフェインの効果は摂取後30分〜1時間でピークに達し、その半減期(体内の量が半分になるまでの時間)は約4〜6時間とされています。つまり、夕方5時にコーヒーを飲むと、夜9〜11時頃でもまだその覚醒作用が残っている可能性があるのです。質の良い睡眠のためには、少なくとも就寝の4〜6時間前からはカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

一方、アルコールは「寝酒」として利用されることがありますが、これは大きな誤解です。アルコールには一時的な鎮静作用があるため、寝つきが良くなったように感じることがあります。しかし、アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドという物質には、逆に覚醒作用があります。そのため、飲酒して数時間後には眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなります(中途覚醒)。さらに、アルコールは、心身の回復に重要なレム睡眠を抑制する作用があるため、たとえ長く寝ても疲労が回復しにくくなります。寝酒は睡眠の質を確実に低下させ、依存のリスクもあるため、避けるべき習慣です。

不規則な食事や就寝前の食事

食事の時間や内容も、睡眠の質に大きく影響します。特に、就寝直前の食事は避けるべきです。

食事をすると、消化器系が活発に働き始めます。胃や腸が消化活動を行っている間、体は休息モードに入ることができません。深部体温(体の内部の温度)も下がりにくくなるため、スムーズな入眠が妨げられます。特に、脂っこい食事や量の多い食事は消化に時間がかかるため、睡眠への影響が大きくなります。理想的には、夕食は就寝の3時間前までに済ませておくことが推奨されます。

また、食事の時間が不規則であることも、体内時計を乱す原因となります。朝食を抜いたり、夜遅くに食事を摂ったりする生活が続くと、食事による体内時計のリズムと、光による体内時計のリズムにズレが生じ、睡眠のリズムも乱れやすくなります。毎日なるべく同じ時間に3食を摂ることが、安定した睡眠リズムを保つ上で重要です。

睡眠環境の問題

見落とされがちですが、寝室の環境が睡眠の質を大きく左右することもあります。どれだけ良い生活習慣を心がけていても、寝室が快適でなければ質の高い睡眠は得られません。

主な問題点としては、光、音、温度・湿度が挙げられます。

- 光:寝室が明るすぎると、メラトニンの分泌が抑制され、眠りが浅くなります。豆電球や常夜灯であっても、人によっては睡眠を妨げる可能性があります。また、窓から差し込む街灯や月明かりも影響します。遮光カーテンを利用するなどして、寝室はできるだけ真っ暗な状態を保つことが理想です。

- 音:時計の秒針の音、家電の作動音、外を走る車の音など、わずかな物音でも睡眠を妨げる原因になります。特に、眠りが浅くなるレム睡眠中は、音によって覚醒しやすくなります。気になる場合は、耳栓を使用したり、リラックス効果のある環境音(ホワイトノイズなど)を流したりするのも一つの方法です。

- 温度・湿度:寝室が暑すぎたり寒すぎたりすると、体温調節のために体が働き続け、深い眠りに入ることができません。快適な睡眠のための理想的な室温は、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃程度、湿度は年間を通して50〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な温湿度を保つことが重要です。

さらに、体に合っていない寝具も睡眠の質を低下させる大きな要因です。硬すぎる、あるいは柔らかすぎるマットレスは、体に余計な負担をかけ、腰痛や肩こりの原因となります。高さが合わない枕は、首や肩に負担をかけるだけでなく、気道を狭めていびきの原因にもなります。自分に合った寝具を選ぶことは、質の高い睡眠への重要な投資と言えるでしょう。

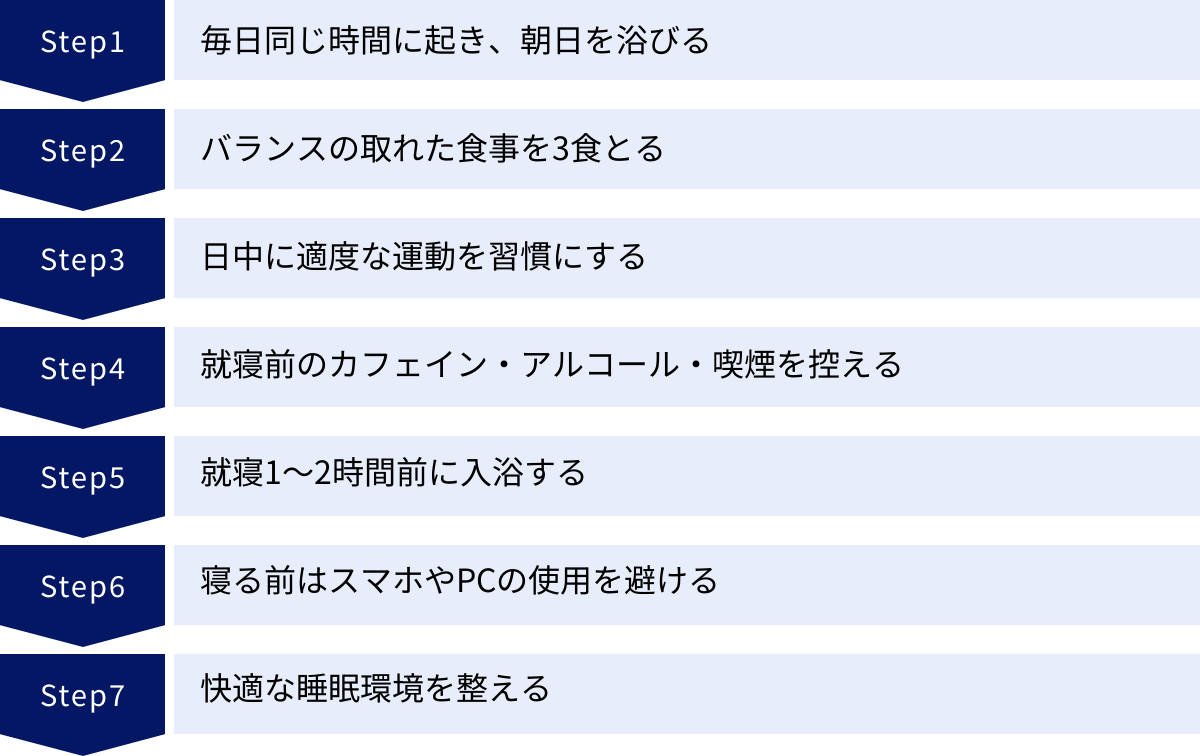

睡眠の質を高めるための7つの改善策

睡眠不足の原因を理解した上で、次は具体的な改善策を実践していきましょう。質の高い睡眠を得るためには、特別なことをする必要はありません。日々の生活の中に、少しの工夫を取り入れることで、睡眠の質は大きく向上します。ここでは、今日からでも始められる7つの具体的な改善策をご紹介します。これらを習慣化することで、心と体の健康を取り戻しましょう。

① 毎日同じ時間に起き、朝日を浴びる

質の高い睡眠を得るための最も基本的で重要な習慣は、「毎朝同じ時間に起きること」です。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正確に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとスッキリと目覚めることができます。

この体内時計をリセットする最強のスイッチが「太陽の光」です。朝、起きてすぐに太陽の光を15〜30分程度浴びることで、体内時計がリセットされ、活動モードへの切り替えがスムーズに行われます。同時に、脳内では精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるため、朝の光が夜の眠りの質を決めると言っても過言ではありません。

ポイントは、休日でも平日と同じ時間に起きることです。週末に寝だめをすると、体内時計が乱れてしまい、月曜の朝に起きるのが辛くなる「社会的ジェットラグ」を引き起こします。もし眠気が強い場合は、昼間に15〜20分程度の短い昼寝をするのが効果的です。まずは「決まった時間に起き、朝日を浴びる」ことから始めてみましょう。

② バランスの取れた食事を3食とる

食事は、睡眠の質と密接に関わっています。特に、睡眠に関わるホルモンや神経伝達物質の材料となる栄養素を意識的に摂取することが重要です。

睡眠の質を高めるために特に注目したい栄養素が「トリプトファン」です。トリプトファンは必須アミノ酸の一種で、体内で「セロトニン」、そして「メラトニン」へと変化します。つまり、良質な睡眠に不可欠なメラトニンの元となる重要な栄養素です。トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、ナッツ類、バナナなどに多く含まれています。

ただし、トリプトファンだけを摂取しても効果は限定的です。トリプトファンからセロトニンが合成される際には、ビタミンB6が必要となります。ビタミンB6は、魚(カツオ、マグロ)、肉(鶏むね肉、レバー)、バナナ、にんにくなどに豊富です。また、セロトニンの合成を助ける炭水化物も適度に摂ることが大切です。

朝食をしっかり摂ることも、体内時計を整える上で非常に重要です。朝食を食べることで、体に一日の始まりを知らせ、代謝を活発にすることができます。朝食にトリプトファンを多く含むバナナやヨーグルトを取り入れるのは、非常に理にかなった習慣と言えるでしょう。

③ 日中に適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うことは、夜の寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。運動が睡眠に良い影響を与える理由は、主に「体温の変化」と「精神的なリフレッシュ効果」にあります。

私たちは、体の内部の温度である「深部体温」が下がる過程で眠気を感じます。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動を終えて数時間経つと、体温は上昇した分だけ大きく下降しようとします。この体温の下降勾配が大きくなることで、スムーズで自然な眠気が誘発されるのです。

運動の種類としては、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といった有酸素運動が特におすすめです。週に3〜5回、1回30分程度を目安に、心地よいと感じる強度で行うのが良いでしょう。

ただし、運動を行うタイミングには注意が必要です。就寝直前に激しい運動をすると、交感神経が興奮し、体温も高いままになってしまい、かえって寝つきが悪くなります。運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。就寝前であれば、心身をリラックスさせるストレッチやヨガなどが適しています。

④ 就寝前のカフェイン・アルコール・喫煙を控える

原因のセクションでも触れましたが、嗜好品との付き合い方を見直すことは、睡眠改善の即効薬となり得ます。

- カフェイン:覚醒作用が強く、体内での持続時間も長いため、少なくとも就寝の4〜6時間前からは摂取を避けましょう。コーヒーや紅茶だけでなく、緑茶、ウーロン茶、コーラ、チョコレート、エナジードリンクなどにも含まれているため注意が必要です。夕方以降は、カフェインレスのコーヒーやハーブティー(カモミール、ラベンダーなど)に切り替えるのがおすすめです。

- アルコール:寝つきを良くするように感じさせますが、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒を引き起こします。睡眠の質を著しく低下させるため、寝酒は絶対にやめましょう。晩酌をする場合でも、適量を守り、就寝の3時間前までには飲み終えるように心がけることが大切です。

- 喫煙:タバコに含まれるニコチンには、カフェインと同様の強力な覚醒作用があります。喫煙すると一時的にリラックスしたように感じますが、実際には血圧や心拍数を上昇させ、脳を興奮状態にします。就寝前の喫煙は寝つきを悪くし、夜中にニコチンが切れることで目が覚めやすくなる原因にもなります。禁煙が最も望ましいですが、難しい場合でも、就寝前1時間の喫煙は避けるべきです。

⑤ 就寝1〜2時間前に入浴する

一日の終わりにゆっくりと湯船に浸かることは、質の高い睡眠へのスムーズな移行を助ける効果的な方法です。運動と同様に、入浴も「深部体温」のコントロールが鍵となります。

就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのが理想的です。入浴によって一時的に深部体温が0.5℃ほど上昇し、その後、お風呂から上がると体温は急激に下降していきます。この体温が下がるタイミングでベッドに入ると、自然で深い眠りに入りやすくなります。

熱すぎるお湯(42℃以上)に浸かったり、シャワーだけで済ませたりすると、交感神経が刺激されてしまい、かえって体が興奮してしまうことがあります。リラックス効果のある入浴剤を使ったり、好きな音楽を聴いたりしながら、心身ともにリラックスする時間として入浴を活用しましょう。

⑥ 寝る前はスマホやPCの使用を避ける

デジタルデバイスとの上手な付き合い方は、現代人にとって睡眠改善の最重要課題の一つです。前述の通り、スマートフォンやPCが発するブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、体内時計を狂わせる最大の原因です。

理想は、就寝の1〜2時間前にはすべてのデジタルデバイスの電源をオフにすることです。そして、その時間を読書(電子書籍ではなく紙の本が望ましい)、音楽鑑賞、ストレッチ、家族との会話など、脳を興奮させないリラックスできる活動に充てましょう。

どうしても就寝前にスマホなどを使用する必要がある場合は、以下のような対策を講じることで、影響を最小限に抑えることができます。

- スマートフォンの「ナイトモード」や「夜間モード」を活用し、ブルーライトをカットする。

- 画面の輝度をできるだけ下げる。

- ブルーライトカット機能のある眼鏡や保護フィルムを使用する。

しかし、最も重要なのは、ブルーライトの問題だけでなく、SNSやニュース、動画などの情報刺激そのものが脳を覚醒させてしまうという点です。寝る前は、意識的にデジタルデバイスから離れる「デジタルデトックス」の時間を設けることを強くお勧めします。

⑦ 快適な睡眠環境を整える

最後の仕上げとして、寝室を「最高の睡眠」のための空間に整えましょう。五感を妨げる要素を取り除き、心からリラックスできる環境を作ることが大切です。

- 光:遮光カーテンやブラインドを活用し、寝室をできるだけ真っ暗にします。アイマスクの使用も効果的です。

- 音:外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、雨音や波の音といったホワイトノイズを流すアプリなどを試してみましょう。

- 温度・湿度:エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、室温は夏25〜26℃・冬22〜23℃、湿度は50〜60%を目安に保ちます。タイマー機能を活用し、就寝中も快適な環境が維持されるように設定すると良いでしょう。

- 寝具:マットレスは、自然な寝姿勢(立っている時と同じS字カーブ)を保てる適度な硬さのものを選びます。枕は、首のカーブにフィットし、気道を圧迫しない高さのものが理想です。掛け布団は、季節に合わせて通気性や保温性の良いものを選びましょう。

- 香り:ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなど、リラックス効果のあるアロマをディフューザーで香らせるのも良い方法です。

寝室は「寝るためだけの場所」と位置づけ、仕事や食事を持ち込まないようにすることも、脳に「寝室=休息の場所」と認識させる上で効果的です。

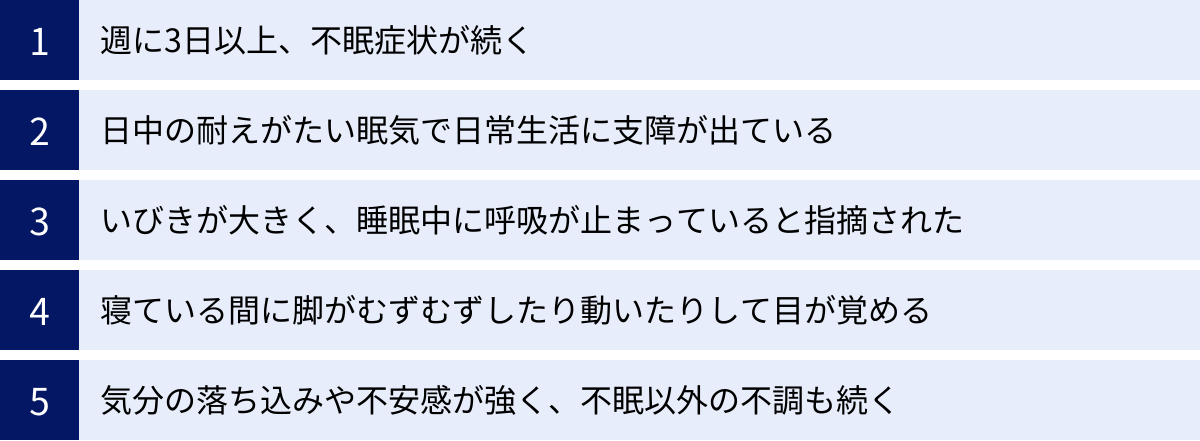

セルフケアで改善しない場合は専門医に相談を

これまで紹介してきた生活習慣の改善策を2週間〜1ヶ月ほど試してみても、以下のような症状が改善されない場合は、単なる睡眠不足ではなく、背景に何らかの「睡眠障害」が隠れている可能性があります。

- 週に3日以上、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるといった不眠症状が続く

- 日中の耐えがたい眠気で、仕事や学業、日常生活に深刻な支障が出ている

- いびきが非常に大きい、睡眠中に呼吸が止まっていると家族から指摘された

- 寝ている間に脚がむずむずしたり、ピクピクと動いたりして目が覚めてしまう

- 気分の落ち込みや不安感が強く、不眠以外の精神的な不調も続いている

このような場合は、自己判断で対処を続けるのではなく、勇気を出して専門医に相談することをお勧めします。睡眠の問題を専門的に扱う診療科には、「睡眠外来」「精神科」「心療内科」などがあります。いびきや無呼吸が主な症状であれば、耳鼻咽喉科や呼吸器内科が対応することもあります。まずはかかりつけ医に相談し、適切な専門医を紹介してもらうのも良いでしょう。

専門医は、問診や睡眠日誌、場合によっては終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)といった精密検査を通じて、不眠の原因を正確に診断します。代表的な睡眠障害には、以下のようなものがあります。

- 不眠症:入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒などが慢性的に続く状態。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS):睡眠中に気道が塞がり、呼吸が繰り返し止まる病気。深刻な合併症を引き起こすリスクがある。

- 過眠症(ナルコレプシーなど):夜間に十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中に強い眠気に襲われる。

- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群):夕方から夜にかけて、脚に不快な感覚が現れ、脚を動かさずにいられなくなる。

治療法は、原因となる疾患によって様々です。睡眠薬の処方だけでなく、認知行動療法(CBT-I)という心理療法的なアプローチや、CPAP(シーパップ)療法(睡眠時無呼吸症候群の場合)、生活習慣指導など、多角的な治療が行われます。

睡眠の問題を放置することは、心身の健康を著しく損ない、重大な疾患や事故のリスクを高めます。セルフケアで限界を感じたら、それは専門家の助けを借りるべきサインです。一人で抱え込まず、適切な医療機関の扉を叩いてください。

まとめ:質の良い睡眠で心と体の健康を守ろう

本記事では、睡眠不足が心と体に及ぼす多岐にわたる悪影響と、その原因、そして質の高い睡眠を取り戻すための具体的な改善策について詳しく解説してきました。

改めて要点を振り返ると、睡眠不足は単なる眠気の問題ではなく、私たちの健康と生活の質を根底から揺るがす深刻なリスク要因です。

- 身体面では、免疫力の低下、肥満や糖尿病、高血圧といった生活習慣病のリスク増大、疲労の蓄積を引き起こします。

- 精神面では、集中力・判断力・記憶力の低下、感情の不安定化、そしてうつ病や認知症といった重大な疾患の発症リスクを高めます。

- 美容や日常生活では、肌荒れや老化を促進し、仕事や学業のパフォーマンスを低下させ、さらには交通事故や労働災害といった命に関わる危険性を増大させます。

これらのリスクは、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なる「睡眠負債」によって、自覚のないまま進行することがあります。

しかし、希望もあります。睡眠不足の原因の多くは、精神的なストレスや、ブルーライト、カフェイン、アルコールといった現代的な生活習慣にあり、これらは自らの意識と行動で改善することが可能です。「毎日同じ時間に起きて朝日を浴びる」「就寝前のスマホをやめる」「適度な運動や入浴を習慣にする」といった小さな一歩が、睡眠の質を劇的に向上させる可能性があります。

睡眠は、時間を浪費するものではなく、明日をより良く生きるための最も重要な「投資」です。質の高い睡眠を確保することは、心と体のメンテナンスを行い、日中のパフォーマンスを最大化し、長期的な健康を守るための土台となります。

この記事をきっかけにご自身の睡眠習慣を見直し、一つでも改善策を実践してみてください。質の良い睡眠を手に入れることで、より健康的で、活力に満ちた、豊かな毎日を送ることができるはずです。