「もっと時間があれば、あれもこれもできるのに…」と感じ、短い睡眠時間で活動的に過ごす人に憧れを抱いたことはありませんか?世の中には、数時間の睡眠で健康的に活動できる「ショートスリーパー」と呼ばれる人々が存在します。しかし、単に睡眠時間を削っている「睡眠不足」の人と、体質的に短時間睡眠で問題ない「ショートスリーパー」は全くの別物です。

この記事では、多くの人が誤解しがちなショートスリーパーの本当の姿について、その定義から特徴、遺伝的背景までを深く掘り下げて解説します。また、ご自身が単なる睡眠不足に陥っていないかを確認するための見分け方や、睡眠不足がもたらす深刻な健康リスク、そして質の高い睡眠を確保するための具体的な方法まで、網羅的にご紹介します。

本記事を読めば、ご自身の睡眠を見つめ直し、明日からのパフォーマンスを最大限に高めるための正しい知識が身につきます。 睡眠に関する漠然とした不安や疑問を解消し、健康的で充実した毎日を送るための一助となれば幸いです。

目次

睡眠時間が短い人(ショートスリーパー)とは?

まず初めに、「ショートスリーパー」とは具体的にどのような人々を指すのか、その定義を正確に理解することが重要です。多くの人が「睡眠時間が短い人」と一括りにしてしまいがちですが、医学的な観点から見ると、ショートスリーパーと単なる睡眠不足の間には明確な違いが存在します。この章では、ショートスリーパーの基本的な定義、その体質がどのように決まるのか、そして日本国内にどのくらいの割合で存在するのかについて、詳しく解説していきます。

睡眠時間が6時間未満でも健康な人のこと

ショートスリーパー(short sleeper)とは、1日の平均睡眠時間が6時間未満であるにもかかわらず、日中の活動に支障がなく、心身ともに健康を維持できる体質を持つ人を指します。重要なのは、単に睡眠時間が短いという事実だけではなく、「それでも健康である」という点です。

一般的な成人に推奨される睡眠時間は7〜9時間とされていますが、ショートスリーパーはそれよりも大幅に短い睡眠で、脳と身体の機能を十分に回復させることが可能です。彼らは、短い睡眠の翌日でも、以下のような特徴を示します。

- 日中に強い眠気を感じることがない

- 集中力や判断力が低下しない

- 気分が安定しており、意欲的に活動できる

- 免疫機能が正常で、体調を崩しにくい

一方で、本来は7時間以上の睡眠が必要な人が無理に睡眠時間を削って6時間未満にしている場合、それは「ショートスリーパー」ではなく「睡眠不足(睡眠負債)」の状態です。睡眠不足の人は、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下、気分の落ち込みといった不調を感じやすくなります。

つまり、ショートスリーパーであるかどうかは、睡眠時間の長さそのものではなく、その短い睡眠時間で日中のパフォーマンスを高く維持でき、健康上の問題が生じないかによって判断されます。憧れからショートスリーパーの真似をして睡眠時間を削ることは、健康を著しく害する危険な行為であり、両者を明確に区別して理解することが不可欠です。

遺伝的要因が大きく後天的に身につけるのは困難

「努力すればショートスリーパーになれるのではないか」と考える人もいるかもしれませんが、近年の研究により、ショートスリーパーの体質は、本人の意思や努力、生活習慣によって後天的に獲得できるものではなく、主に遺伝的要因によって決まることが明らかになっています。

特に、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームによって発見された特定の遺伝子が、ショートスリーパーの体質に深く関わっていることが知られています。代表的なものとして、以下の遺伝子が挙げられます。

- DEC2遺伝子の変異: 2009年に発見されたこの遺伝子の変異を持つ人は、ノンレム睡眠(深い眠り)の質が非常に高く、効率的に脳の疲労を回復できるため、短い睡眠時間でも問題なく活動できると考えられています。この研究は、睡眠時間の長さを制御する特定の遺伝子を初めて特定したものとして、大きな注目を集めました。

- ADRB1遺伝子の変異: 2019年には、別のショートスリーパー家系の研究から、ADRB1遺伝子の変異が特定されました。この遺伝子は、脳の覚醒を促す神経伝達物質であるノルアドレナリンの受容体に関わっており、この変異を持つ人は日中の覚醒レベルを高く保ちやすいと推測されています。

- NPSR1遺伝子の変異: 同じく2019年に報告された研究では、NPSR1遺伝子の変異もショートスリーパーに関連することが示されました。この遺伝子の変異を持つ人は、睡眠不足の状態になっても記憶力の低下が起こりにくいという特徴があることが分かっています。

これらの研究が示すように、ショートスリーパーは生まれつき脳の睡眠・覚醒システムが一般の人とは異なる仕組みになっている可能性が高いのです。彼らは、短い時間で効率よく脳を休息させ、日中は高い覚醒状態を維持できるという、特殊な生物学的特性を持っています。

したがって、これらの特定の遺伝子を持たない人が、意志の力だけで睡眠時間を大幅に削ることは、単に深刻な睡眠不足を招くだけであり、健康に多大な悪影響を及ぼすリスクが極めて高いと言えます。ショートスリーパーは、選ばれた才能のようなものであり、トレーニングで習得できるスキルではないと認識することが重要です。

日本人におけるショートスリーパーの割合

では、ショートスリーパーは私たちの周りにどれくらい存在するのでしょうか。前述の通り、ショートスリーパーは特定の遺伝子変異を持つ非常に稀な存在です。

正確な統計データは限られていますが、一般的にショートスリーパーの割合は、全人口の1%未満であると考えられています。一部の研究では、さらに少なく0.5%程度、あるいはそれ以下という見解も示されています。これは、200人に1人、あるいはそれ以下の確率であり、極めて少数派であることがわかります。

また、日本人を対象とした大規模な調査においても、ショートスリーパーが非常に少ないことが示唆されています。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」などを見ると、日本人の平均睡眠時間は年々減少傾向にあり、6時間未満の睡眠時間の人の割合は増加しています。しかし、これはショートスリーパーが増加したことを意味するのではなく、多くの人が仕事や生活のために睡眠時間を削らざるを得ず、慢性的な睡眠不足状態に陥っていることを示しています。(参照:厚生労働省「国民健康・栄養調査」)

自己申告で「自分はショートスリーパーだ」と考えている人の中にも、実際には単なる睡眠不足を自覚していないだけの「隠れ睡眠不足」の人が多数含まれている可能性が指摘されています。

結論として、あなたがもし「自分はショートスリーパーかもしれない」と感じていても、統計的にはその可能性は極めて低いと言えます。安易に自己判断せず、次章で解説するショートスリーパーの特徴や、睡眠不足との見分け方を参考に、ご自身の状態を客観的に評価することが、健康を守る上で非常に重要です。

睡眠時間が短い人(ショートスリーパー)に見られる7つの特徴

ショートスリーパーは、単に睡眠時間が短いだけでなく、その生活スタイルや性格、身体的な特性においても一般の人とは異なるいくつかの共通点が見られます。これらの特徴は、彼らがなぜ短い睡眠時間で活動的に過ごせるのかを理解する上で重要な手がかりとなります。ここでは、ショートスリーパーによく見られる7つの特徴を掘り下げて解説します。ご自身や周りの人に当てはまるかどうか、チェックしながら読み進めてみてください。

日中に強い眠気を感じない

ショートスリーパーを定義づける最も本質的な特徴は、6時間未満の睡眠でも日中に強い眠気を感じないことです。彼らにとって4時間や5時間の睡眠は、一般の人が7時間や8時間の睡眠をとるのと同じ感覚であり、日中の活動に必要な心身の回復が十分に満たされています。

具体的には、以下のような状況でも眠気を感じることなく、高いパフォーマンスを維持できます。

- 昼食後に眠気に襲われることがほとんどない

- 会議中や授業中、単調な作業中でも集中力が持続する

- 電車やバスでの移動中に、意図せずうたた寝してしまうことがない

これは、前述の遺伝的要因により、睡眠の質が非常に高く、短時間で効率的に脳の老廃物を除去し、神経回路を修復する能力に長けているためと考えられます。ノンレム睡眠(深い眠り)の割合が高く、睡眠の効率が極めて良いのです。

一方で、睡眠不足の人は、睡眠中に十分に回復できていないため、日中の覚醒レベルを維持する脳のシステムに常に負担がかかっています。その結果、覚醒を維持する力が途切れると、強い眠気や「マイクロ・スリープ」と呼ばれる数秒間の瞬間的な眠りに陥ることがあります。

もしあなたが「睡眠時間は短いが、日中はコーヒーやエナジードリンクがないと乗り切れない」あるいは「少しでも気を抜くと眠気に襲われる」と感じるなら、それはショートスリーパーではなく、覚醒を無理やり維持しているだけの危険な睡眠不足状態である可能性が非常に高いでしょう。

ポジティブで楽観的な性格

多くの研究や報告で、ショートスリーパーは精神的にタフで、ポジティブかつ楽観的な性格の持ち主が多いことが指摘されています。彼らは物事を前向きに捉え、ストレスフルな状況に直面しても、それを乗り越えるための精神的な回復力(レジリエンス)が高い傾向にあります。

この性格的特徴には、いくつかの理由が考えられます。

- 脳機能との関連: 睡眠は、感情を司る脳の領域(特に扁桃体や前頭前野)の機能維持に不可欠です。睡眠が充足しているショートスリーパーは、これらの領域が常に最適に機能しているため、感情のコントロールがうまく、ネガティブな感情に囚われにくいと考えられます。逆に、睡眠不足は扁桃体の過剰な活動を招き、不安や恐怖、怒りといった感情を増幅させることが知られています。

- 成功体験の積み重ね: 短い睡眠で活動できるため、人よりも多くの時間を自己投資や仕事、趣味に充てることができます。その結果、多くの経験を積み、成功体験を重ねやすくなります。これが自信につながり、物事に対して楽観的でポジティブな姿勢を育むという好循環が生まれている可能性があります。

- 遺伝的な関連性: ポジティブな気質そのものが、ショートスリーパーに関連する遺伝子と何らかの関連を持っている可能性も指摘されています。つまり、短い睡眠で済む体質と、楽観的な性格が、同じ遺伝的背景から生じているという考え方です。

もちろん、すべてのショートスリーパーが同じ性格というわけではありませんが、精神的な安定性と前向きな姿勢は、彼らの生活の質を高める重要な要素の一つと言えるでしょう。

ストレスを溜め込みにくい

ポジティブな性格と密接に関連しますが、ショートスリーパーはストレス耐性が高く、精神的な負担を溜め込みにくいという特徴も持っています。日々の生活で避けられないストレスにうまく対処し、心身のバランスを崩すことなく乗り越える能力に長けています。

このストレス耐性の高さは、以下のメカニズムによって説明できます。

- 効率的な脳の回復: 睡眠中には、日中に経験した出来事や感情が整理され、記憶として定着します。特に、ストレスに関連する不快な記憶は、睡眠を通じて感情的なトーンが和らげられると考えられています。ショートスリーパーは、この脳の「感情の整理整頓」プロセスが非常に効率的であるため、翌日にストレスを引きずりにくい可能性があります。

- ホルモンバランス: ストレスを感じると、体内ではコルチゾールなどのストレスホルモンが分泌されます。慢性的な睡眠不足は、このコルチゾールの分泌を乱し、ストレス反応を過剰にすることが知られています。一方、睡眠が充足しているショートスリーパーは、ホルモンバランスが安定しており、ストレスに対する身体的な反応が適切にコントロールされていると考えられます。

- 問題解決志向: 活動時間が長い分、ストレスの原因となっている問題について考え、解決策を見出すための時間を十分に確保できます。問題を放置せずに積極的に対処する姿勢が、結果的にストレスの蓄積を防いでいる側面もあるでしょう。

もしあなたが、些細なことでイライラしたり、不安な気持ちが長く続いたり、ストレスで体調を崩しやすいと感じるならば、それは睡眠が足りていないサインかもしれません。十分な睡眠は、最高のストレス解消法の一つなのです。

好奇心旺盛で活動的

ショートスリーパーは、その有り余る時間を活用し、非常に活動的で好奇心旺盛なライフスタイルを送っていることが多いです。彼らは常に新しい知識を求め、多様な経験をすることに喜びを感じます。

一般的な人が睡眠に充てている時間を、彼らは以下のような活動に費やしています。

- 学習・自己投資: 早朝から専門分野の勉強をしたり、新しいスキルを習得したりする。

- 趣味・創作活動: 複数の趣味に没頭したり、芸術的な創作活動に時間を費やしたりする。

- 仕事・ビジネス: 複数のプロジェクトを同時に進めたり、副業に取り組んだりする。

- 人との交流: 幅広い人脈を築き、積極的にコミュニケーションをとる。

この活動的な性質は、彼らの脳の特性と関連している可能性があります。前述のADRB1遺伝子のように、覚醒を促す神経伝達物質の働きが活発であるため、常に脳が刺激を求めている状態にあるのかもしれません。退屈を嫌い、常に何かに関わっていたいという欲求が強いのです。

この「活動時間の長さ」と「好奇心旺盛な性格」が相乗効果を生み、彼らの人生を非常に密度の濃い、充実したものにしています。ただし、これはあくまで結果論であり、活動的だからショートスリーパーになるのではなく、ショートスリーパーという体質だからこそ活動的な生活が可能になるという順序を誤解してはいけません。

マルチタスクが得意

短い睡眠でも脳機能が最適に保たれるため、ショートスリーパーは複数の作業を同時に、あるいは効率的に切り替えながらこなすマルチタスク能力に優れている傾向があります。

これは、ワーキングメモリ(作業記憶)や実行機能といった、高度な認知機能が常に高いレベルで維持されているためと考えられます。これらの機能は、計画を立て、優先順位をつけ、注意を柔軟に切り替え、無関係な情報を抑制するために不可欠であり、睡眠不足によって最も影響を受けやすい認知機能の一つです。

ショートスリーパーがマルチタスクを得意とする理由は以下の通りです。

- 高い集中力の持続: 一つのタスクに深く集中し、それを短時間で終えて次のタスクに移る、という高速な切り替えが可能です。

- 優れた情報処理能力: 複数の情報源から入ってくる情報を同時に処理し、整理する能力が高いです。

- 精神的な余裕: 時間に追われる感覚が少なく、精神的な余裕があるため、複雑な状況でも冷静に判断し、タスクを管理できます。

例えば、朝一番に重要なメールを数本処理しながら、その日のスケジュールを最終確認し、同時にニュースで情報収集を行う、といった複雑な作業を苦もなくこなすことができます。

睡眠不足の人がマルチタスクを試みると、注意が散漫になり、ミスが増え、かえって全体の生産性が低下する「タスクスイッチング・コスト」が高くなりがちです。もしあなたが複数の作業を同時に進めようとすると混乱してしまうなら、それは脳が休息を必要としている証拠です。

定期的な運動習慣がある

ショートスリーパーの多くは、健康維持のために定期的な運動を習慣にしていることが報告されています。彼らは、運動が心身の健康に与えるポジティブな影響を直感的に理解し、日々の生活に積極的に取り入れています。

早朝のランニングやジムでのトレーニング、あるいは日中のアクティブな活動など、その形態は様々ですが、体を動かすことを生活の一部としています。この運動習慣は、短い睡眠時間と相互に良い影響を与えている可能性があります。

- 運動による睡眠の質の向上: 適度な運動は、寝つきを良くし、深いノンレム睡眠を増加させる効果があります。ショートスリーパーは、この効果を最大限に活用し、ただでさえ効率的な睡眠の質をさらに高めているのかもしれません。

- 活動的な生活の維持: 運動によって体力が維持・向上されるため、日中のエネルギッシュな活動を支える基盤となります。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンを減少させ、幸福感をもたらすエンドルフィンなどの脳内物質の分泌を促します。これにより、前述の「ストレスを溜め込みにくい」という特徴がさらに強化されます。

つまり、運動はショートスリーパーの健康的なライフスタイルを支える重要な柱の一つと言えます。これは、ショートスリーパーでない一般の人にとっても同様に重要なポイントであり、質の高い睡眠を得るための有効な手段です。

バランスの取れた食生活を送っている

運動習慣と同様に、ショートスリーパーは食生活にも気を配り、栄養バランスの取れた食事を心がけていることが多いです。彼らは、自分の体が最高のパフォーマンスを発揮するために、どのような「燃料」が必要かをよく理解しています。

睡眠不足に陥ると、高カロリーで糖質の多いジャンクフードなどを欲する傾向が強まることが知られています。これは、食欲を増進させるホルモン「グレリン」が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」が減少するためです。

しかし、睡眠が充足しているショートスリーパーは、こうしたホルモンバランスの乱れが少ないため、衝動的な食欲に駆られることなく、計画的で健康的な食事を選択しやすいと考えられます。

彼らが意識している可能性のある食生活のポイントは以下の通りです。

- 定時・定量の食事: 体内時計を整えるため、毎日決まった時間に食事をとる。

- 多様な食材の摂取: タンパク質、ビタミン、ミネラルなど、体の機能を維持するために必要な栄養素を多様な食材からバランス良く摂取する。

- 加工食品や過剰な糖質を避ける: 血糖値の急激な変動は、日中の眠気や集中力の低下につながるため、精製された糖質や加工食品は避ける傾向があります。

これらの特徴は、ショートスリーパーが先天的な体質に加えて、後天的な自己管理能力にも長けていることを示唆しています。彼らは、自分自身の心身の状態に敏感で、それを最適に保つための生活習慣を自然と身につけているのです。

あなたはどっち?ショートスリーパーと睡眠不足の見分け方

「自分は睡眠時間が短くても平気だから、ショートスリーパーかもしれない」と感じている方は少なくないでしょう。しかし、前述の通り、本物のショートスリーパーは極めて稀な存在です。多くの場合、それは自覚のないまま慢性的な睡眠不足に陥っている状態、いわゆる「睡眠負債」を抱えているに過ぎません。

睡眠負債は、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なっていく状態で、心身に深刻な悪影響を及ぼします。自分自身が真のショートスリーパーなのか、それとも危険な睡眠不足状態なのかを客観的に見極めることは、健康を守る上で非常に重要です。

ここでは、両者を見分けるための3つの具体的なチェックポイントを解説します。

| 項目 | ショートスリーパー | 睡眠不足の人 |

|---|---|---|

| 日中の眠気・集中力 | ほとんど感じず、高いパフォーマンスを維持できる | 会議中や食後などに強い眠気を感じ、集中力が低下する |

| 起床時の状態 | アラームがなくても、毎日ほぼ同じ時間に自然に目が覚める | アラームが何度も鳴らないと起きられない、二度寝してしまう |

| 休日の睡眠パターン | 平日とほぼ同じ睡眠時間で、すっきりと目覚める | 平日より2時間以上長く寝る(寝だめ)をしてしまう |

日中に強い眠気や集中力の低下があるか

ショートスリーパーと睡眠不足を分ける最も決定的な指標は、日中の覚醒レベルです。

真のショートスリーパーは、たとえ睡眠時間が5時間であっても、翌日に眠気を感じることはほとんどありません。頭は常にクリアで、仕事や勉強においても高い集中力を一日中維持できます。特に、一般の人が眠気を感じやすいとされる「魔の時間帯」、つまり昼食後(午後2時〜4時頃)でも、パフォーマンスが大きく落ちることはありません。

一方、睡眠不足の人は、日中の様々な場面で脳が休息を求めるサインを発します。以下のような経験が頻繁にある場合、あなたは睡眠不足の可能性が高いと言えます。

- 会議や授業、運転中など、少し退屈な状況になるとすぐに眠くなる

- 仕事や勉強中に集中力が続かず、簡単なミスが増えたり、同じ文章を何度も読み返したりする

- コーヒーやエナジードリンクなどのカフェインに頼らないと、午前中や午後の仕事を乗り切れない

- 気づいたら数秒〜数十秒ほど意識が飛んでいる「マイクロ・スリープ(瞬間的睡眠)」を経験したことがある

これらの症状は、脳が機能低下を起こしている明確な証拠です。「気合が足りない」「意志が弱い」といった精神論の問題ではなく、脳が必要な休息を得られていないことによる、生理的なSOSサインなのです。自分では「平気だ」と思い込んでいても、客観的なパフォーマンスは確実に低下しています。このギャップに気づくことが、睡眠不足を認識する第一歩です。

アラームがないと起きられないか

次に注目すべきは、朝の目覚め方です。真のショートスリーパーは、体内時計が正確に機能しているため、アラーム(目覚まし時計)に頼らなくても、毎日ほぼ決まった時刻に自然と目が覚めます。

彼らの身体は、自分に必要な睡眠時間を正確に把握しており、その時間が満たされると、脳が自然に覚醒モードに切り替わるのです。そのため、けたたましいアラーム音で無理やり覚醒を促される必要がありません。すっきりと爽快な気分で一日をスタートできるのが、彼らの特徴です。

対照的に、睡眠不足の人は、以下のような目覚め方をすることが多くなります。

- 大音量のアラームが鳴っても、なかなか起き上がれない

- スヌーズ機能を何度も使い、結局予定の時刻ギリギリになってしまう

- 誰かに起こしてもらわないと、寝過ごしてしまうことがある

- たとえ起きられても、頭がボーっとしており、活動を開始するまでに時間がかかる(睡眠慣性)

アラームがないと起きられないという状態は、身体がまだ睡眠を必要としているにもかかわらず、外部からの刺激によって強制的に覚醒させられていることを意味します。これは、睡眠サイクルの中で最も深いノンレム睡眠の途中で無理やり起こされている可能性があり、自律神経の乱れや日中のパフォーマンス低下に直結します。

もしあなたが「アラームなしで起きるなんて考えられない」と感じるなら、それはあなたの身体が「もっと睡眠が必要だ」と訴えている強力なサインです。

休日に長時間寝てしまう「寝だめ」をしていないか

平日の睡眠不足を補うために、休日にいつもより長く寝てしまう「寝だめ」。多くの人が経験しているこの習慣も、睡眠不足状態にあるかどうかを判断する重要な手がかりとなります。

ショートスリーパーは、平日でも休日でも、睡眠時間に大きな差がありません。 彼らにとっては、毎日が最適な睡眠時間で満たされているため、休日にことさら長く眠る必要がないのです。休日も平日と同じように早起きし、朝から活動的に過ごすことができます。

一方で、睡眠不足の人は、平日に溜め込んだ「睡眠負債」を返済しようとして、無意識のうちに休日に寝だめをしてしまいます。

- 平日と休日の睡眠時間の差が2時間以上ある

- 休日は昼過ぎまで寝てしまい、一日を無駄にしたような罪悪感に苛まれる

- 寝だめをしても、週明けの月曜日にはやはり眠くて辛い

この「寝だめ」は、一時的に眠気を解消する効果はありますが、根本的な解決にはなりません。むしろ、平日と休日の起床時刻が大きくずれることで、体内時計が乱れてしまうという弊害があります。これは「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれ、月曜日の朝に感じる強いだるさや眠気の原因となります。

週末に長時間眠らないと心身がもたない、という状態は、平日の睡眠が慢性的に不足している証拠です。それは、あなたがショートスリーパーではなく、日々の生活の中で睡眠という重要な健康投資を怠っていることを示しています。これらの3つのポイントを冷静に自己分析し、もし一つでも当てはまるようなら、あなたはショートスリーパーではなく、睡眠不足のリスクに晒されています。次の章で、自分にとって本当に必要な睡眠時間を見つける方法を考えていきましょう。

自分にとっての理想的な睡眠時間とは

「健康のためには8時間睡眠が良い」という言葉を一度は耳にしたことがあるでしょう。しかし、この「8時間」という数字は、あくまで多くの人に当てはまる平均的な目安であり、すべての人にとっての絶対的な正解ではありません。自分にとっての理想的な睡眠時間(至適睡眠時間)は、年齢、遺伝的体質、日中の活動量、健康状態などによって一人ひとり異なります。

ショートスリーパーが6時間未満で健康を保てる一方で、9時間以上の睡眠を必要とする「ロングスリーパー」と呼ばれる人々も存在します。大切なのは、世間一般の常識や平均値に自分を無理に合わせるのではなく、自分自身の心と身体が発するサインに耳を傾け、最適な睡眠時間を見つけ出すことです。

では、どうすれば自分にとっての理想的な睡眠時間を見つけられるのでしょうか。以下に、そのための具体的な方法をいくつか紹介します。

- 睡眠日誌(スリープダイアリー)をつける

最も客観的で効果的な方法の一つが、睡眠日誌をつけることです。最低でも1〜2週間、できれば長期休暇などを利用して、以下の項目を毎日記録してみましょう。- 就寝時刻: ベッドに入った時間

- 起床時刻: アラームを使わずに自然に目が覚めた時間

- 総睡眠時間: 起床時刻から就寝時刻を引いた時間

- 日中の眠気: 眠気を感じた時間帯や強さを5段階などで評価

- 日中の気分や体調: 気分の浮き沈み、集中力、体調などを記録

- その他: カフェインやアルコールの摂取、運動の有無など

この記録を続けると、自分が何時間眠った日に最も日中の調子が良いか、眠気がなく、集中力高く過ごせるかというパターンが見えてきます。例えば、連休中にアラームをかけずに毎日7時間半ほどで自然に目が覚め、日中も快調に過ごせるのであれば、あなたの理想的な睡眠時間は7時間半前後である可能性が高いと言えます。

- 年齢別の推奨睡眠時間を参考にする

個体差はありますが、必要な睡眠時間は年齢によって大きく変化します。米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、科学的根拠に基づき、年齢層ごとの推奨睡眠時間を発表しています。これを自分の現状と比較し、目安として参考にすると良いでしょう。年齢層 推奨される睡眠時間 新生児 (0〜3ヶ月) 14〜17時間 乳児 (4〜11ヶ月) 12〜15時間 幼児 (1〜2歳) 11〜14時間 未就学児 (3〜5歳) 10〜13時間 学童 (6〜13歳) 9〜11時間 ティーンエイジャー (14〜17歳) 8〜10時間 若年成人 (18〜25歳) 7〜9時間 成人 (26〜64歳) 7〜9時間 高齢者 (65歳以上) 7〜8時間 (参照:National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary) 特に、成長期であるティーンエイジャーは8〜10時間と長めの睡眠が必要ですが、受験勉強やスマートフォンの利用などで睡眠不足に陥りやすい世代でもあります。また、高齢になると睡眠が浅くなり、途中で目が覚めやすくなるため、全体の睡眠時間は短くなる傾向があります。ご自身の年齢層の推奨時間を基準に、過不足がないかを確認してみましょう。

- 睡眠の「質」にも注目する

理想的な睡眠を考える上では、時間の「量」だけでなく、「質」も同様に重要です。たとえ8時間ベッドにいても、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりしていては、脳と身体は十分に休息できません。睡眠の質が高い状態とは、寝つきがスムーズで、夜中に目覚めることなく、朝すっきりと起きられる状態を指します。質の高い睡眠が確保できれば、多少睡眠時間が短くても、日中のパフォーマンスは維持しやすくなります。逆に、睡眠の質が低いと、いくら長く寝ても疲れが取れず、日中の眠気に悩まされることになります。

睡眠の質を高める具体的な方法は後の章で詳しく解説しますが、寝室の環境(温度、湿度、光、音)を整えたり、就寝前の習慣を見直したりすることが有効です。

結論として、自分にとっての理想的な睡眠時間とは、「日中に眠気を感じることなく、心身ともに最高のパフォーマンスを発揮できる最短の睡眠時間」と言えます。他人の基準に惑わされず、自分自身の身体と対話しながら、最適な睡眠パターンを確立していくことが、長期的な健康と生産性の向上につながるのです。

睡眠時間が短いことのメリット

ここまで、ショートスリーパーは特殊な体質であり、安易に真似するべきではないと解説してきました。しかし、もしあなたが遺伝的に恵まれた真のショートスリーパーであった場合、その体質は人生において大きなアドバンテージとなり得ます。ここでは、ショートスリーパーであることの唯一にして最大のメリットについて掘り下げていきます。

自由に使える時間が増え、活動の幅が広がる

ショートスリーパーであることの最大のメリットは、言うまでもなく「自由に使える可処分時間が圧倒的に増えること」です。

一般的な成人が1日に7〜8時間の睡眠を必要とすると仮定しましょう。一方、ショートスリーパーが5時間睡眠で済む場合、単純計算で毎日2〜3時間、1週間で14〜21時間、1ヶ月で約60〜90時間、1年間ではなんと730〜1095時間もの時間を、他の人よりも多く得られることになります。これは、1年間に約30〜45日分もの活動時間が増える計算であり、人生の密度を大きく変えるほどのインパクトがあります。

この膨大な時間を、彼らは様々な形で有効活用し、人生をより豊かで充実したものにしています。

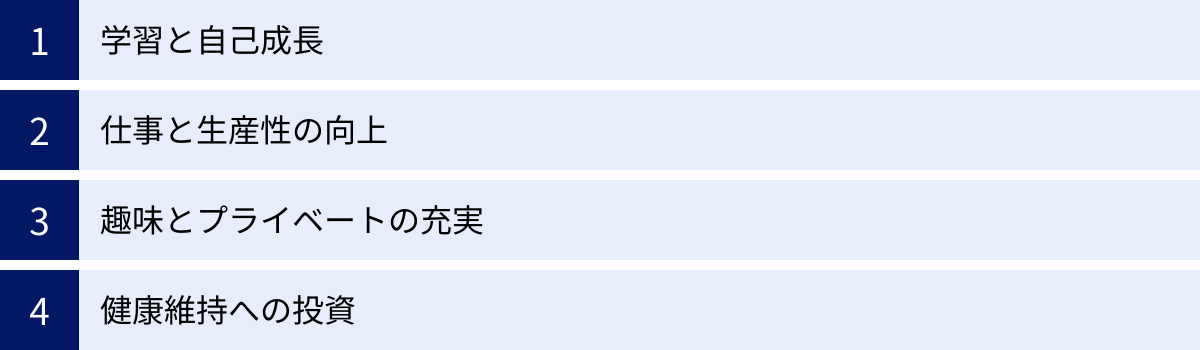

- 学習と自己成長:

多くの人が眠っている早朝や深夜の静かな時間を、読書や資格の勉強、語学習得といった自己投資に充てることができます。これにより、専門知識を深めたり、新しいスキルを習得したりするスピードが格段に上がります。キャリアアップや自己実現において、計り知れないほどの有利な立場を築くことができるでしょう。 - 仕事と生産性の向上:

人より長く働くことができるため、より多くのプロジェクトをこなしたり、複雑な課題にじっくりと取り組んだりする余裕が生まれます。また、朝早くから仕事を始めることで、誰にも邪魔されない集中した環境で一日の重要なタスクを終え、余裕を持って一日を過ごすことも可能です。副業や起業など、新たな挑戦へのハードルも低くなります。 - 趣味とプライベートの充実:

仕事や勉強だけでなく、趣味に没頭する時間も十分に確保できます。スポーツ、音楽、アート、旅行など、多岐にわたる活動を同時に楽しむことが可能です。また、家族や友人と過ごす時間を増やしたり、ボランティア活動に参加したりと、プライベートな人間関係や社会との繋がりを豊かにすることもできます。 - 健康維持への投資:

増えた時間を使って、定期的な運動や、栄養バランスを考えた自炊など、自身の健康を維持・増進するための活動に時間を割くことができます。これも、彼らがエネルギッシュな活動を継続できる一因となっています。

このように、ショートスリーパーは「時間」という最も貴重な資源を、生まれながらにして人より多く持っていると言えます。その時間をどのように使うかは本人次第ですが、好奇心旺盛で活動的な彼らの性格も相まって、仕事でもプライベートでも、大きな成果を上げ、満足度の高い人生を送る可能性が高まります。

ただし、これはあくまで先天的なショートスリーパーに限った話です。睡眠不足の人が無理に活動時間を増やそうとすれば、集中力や創造性が低下し、かえって生産性が落ちるという本末転倒な結果になることを、改めて強調しておきます。

睡眠時間が短いことのデメリット

ショートスリーパーの体質は、時間を有効活用できるという大きなメリットがある一方で、特有の悩みやデメリットも存在します。これらの課題は、彼らが社会生活を営む上で、時として困難をもたらすことがあります。ここでは、ショートスリーパーが直面しがちな2つのデメリットについて解説します。

無理をすると睡眠不足に陥りやすい

「ショートスリーパーは短い睡眠で平気だから、いくらでも無理がきく」と考えるのは誤解です。彼らも人間である以上、心身の限界は存在します。ショートスリーパーであっても、自分に必要な最低限の睡眠時間を下回る生活を続ければ、当然ながら睡眠不足に陥り、パフォーマンスは低下します。

例えば、普段は5時間の睡眠で最適な状態を保てるショートスリーパーが、仕事の繁忙期や大きなプロジェクトの締め切りに追われ、連日3時間睡眠のような極端な生活を送ったとします。すると、最初は持ち前の体力と精神力で乗り切れたとしても、徐々に疲労が蓄積し、一般の人と同じように集中力の低下、注意散漫、判断力の鈍化といった症状が現れます。

ショートスリーパーが睡眠不足に陥りやすい状況には、以下のようなものが考えられます。

- 過信による無茶なスケジュール: 「自分は短時間睡眠でも大丈夫」という自負があるため、無意識のうちに自分のキャパシティを超える仕事や予定を詰め込みすぎてしまうことがあります。

- 活動的な性格が裏目に出る: 好奇心旺盛で多趣味なため、やりたいことが多すぎて、つい睡眠時間を削ってまで活動にのめり込んでしまうことがあります。

- 体調の変化への気づきの遅れ: 普段から疲れにくい体質のため、体調が悪化していてもそのサインに気づきにくく、限界を超えてから一気に体調を崩してしまうリスクがあります。

重要なのは、ショートスリーパーにとっての「最適な睡眠時間」と「限界の睡眠時間」は違うということです。彼らにとっての5時間睡眠は、一般の人の7〜8時間睡眠に相当する「健康を維持するための時間」です。それをさらに削ることは、健康という土台を切り崩す行為に他なりません。自分自身の身体の声に耳を傾け、無理をしない自己管理能力が、ショートスリーパーにとっても不可欠なのです。

周囲から理解されにくい

ショートスリーパーが直面するもう一つの大きなデメリットは、その特殊な体質が周囲から理解されにくいという社会的な問題です。全人口の1%未満という希少性から、彼らの生活リズムや行動様式は、多数派である一般の睡眠パターンの人々から見ると、奇異に映ることが少なくありません。

この「理解されにくさ」は、様々な場面で誤解や摩擦を生む原因となります。

- 「不健康」「無理をしている」という心配: 家族や友人、同僚から、「そんなに寝なくて大丈夫?」「無理しているんじゃないか」と過剰に心配されることがあります。善意からの言葉であっても、本人にとっては体質的なものであるため、何度も説明することに疲れてしまったり、自分のライフスタイルを否定されているように感じたりすることがあります。

- 「怠けている」「夜更かしが好き」という誤解: 例えば、夜遅くまで起きて活動していることに対して、「不摂生だ」「遊んでばかりいる」と見なされたり、逆に朝早くから活動していると「付き合いが悪い」と思われたりすることがあります。特に、パートナーや家族と生活リズムが大きく異なると、すれ違いが生じやすくなります。

- 「自慢している」と捉えられる反感: 自身のショートスリーパー体質について話した際に、意図せず相手に「睡眠時間が短いことを自慢している」「自分は優秀だと言いたいのか」と捉えられ、反感を買ってしまうケースもあります。本人は単に事実を伝えているだけでも、睡眠不足に悩む人にとっては、自慢や嫌味に聞こえてしまうことがあるのです。

これらの問題は、社会の大多数が「7〜8時間睡眠が標準である」という固定観念を持っていることに起因します。ショートスリーパーは、マイノリティ(少数派)であるがゆえの生きづらさを感じることがあるのです。

このため、多くのショートスリーパーは、自身の体質についてあえて公言せず、周囲に合わせて行動したり、誤解を避けるためのコミュニケーションに気を配ったりしています。彼らにとって、自分の体質と社会の常識との間で、うまくバランスを取りながら生きていくことが、一つの課題となっているのです。

要注意!睡眠不足が引き起こす健康への5つの悪影響

これまで、ショートスリーパーと睡眠不足は全く異なると強調してきました。ここからは、多くの人が陥りがちな「睡眠不足」が、私たちの心身にどれほど深刻な悪影響を及ぼすのかを具体的に解説します。睡眠時間を削ることは、将来の健康を前借りしているようなものであり、その代償は決して小さくありません。軽視されがちな睡眠不足が引き起こす5つの重大なリスクについて、科学的根拠を交えながら見ていきましょう。

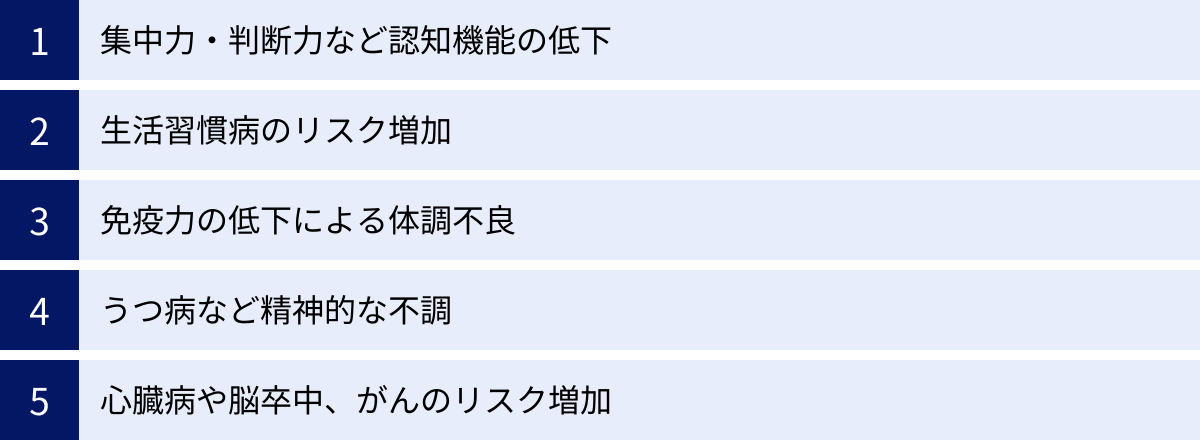

集中力・判断力など認知機能の低下

睡眠不足が最初に影響を及ぼすのが、脳の高度な情報処理能力である「認知機能」です。 十分な睡眠が取れていない脳は、いわばオーバーヒートしたコンピューターのようなもので、正常なパフォーマンスを発揮できません。

特に影響を受けるのは、思考や理性を司る「前頭前野」の働きです。睡眠不足によって前頭前野の活動が低下すると、以下のような様々な認知機能の障害が現れます。

- 注意・集中力の低下: 注意が散漫になり、一つの作業に集中し続けることが困難になります。仕事や勉強でのケアレスミスが増え、効率が著しく低下します。

- 判断力・意思決定能力の低下: 物事の状況を正確に把握し、論理的に考えて最適な判断を下す能力が鈍ります。複雑な問題解決が困難になるだけでなく、衝動的でリスクの高い選択をしてしまう傾向が強まります。

- 記憶力の低下: 新しい情報を記憶する「記銘」、記憶を保持する「保持」、記憶を思い出す「想起」のすべてのプロセスが阻害されます。特に、睡眠中に行われる記憶の整理と定着が不十分になるため、学習効率が大きく下がります。

- 実行機能の低下: 計画を立て、段取りを考え、柔軟に思考を切り替えるといった、目標達成のための高度な精神活動がうまく機能しなくなります。

これらの認知機能の低下は、本人に自覚がないまま進行することが多く、非常に危険です。ある研究では、睡眠時間を6時間に制限した状態が2週間続くと、認知機能のパフォーマンスは、徹夜した後の状態と同レベルまで低下することが示されています。自分では「慣れた」「平気だ」と思っていても、脳の機能は確実に蝕まれているのです。

生活習慣病(肥満・高血圧・糖尿病)のリスク増加

睡眠不足は、脳だけでなく、全身の健康を蝕み、様々な生活習慣病の発症リスクを高めることが数多くの研究で明らかになっています。慢性的な睡眠不足は、肥満、高血圧、2型糖尿病といった、命に関わる疾患の強力な危険因子となります。

- 肥満:

睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモン、「レプチン(食欲抑制ホルモン)」と「グレリン(食欲増進ホルモン)」のバランスを崩します。睡眠が不足すると、レプチンの分泌が減少し、グレリンの分泌が増加するため、満腹感を得にくく、強い空腹感を感じやすくなります。その結果、特に高カロリー、高脂肪、高糖質の食品を過剰に摂取する傾向が強まり、体重増加や肥満につながります。 - 高血圧:

健康な人では、睡眠中に血圧が日中よりも10〜20%低下し、心臓や血管が休息する時間となっています。しかし、睡眠不足の状態では、交感神経の緊張が続き、夜間の血圧が十分に下がりません。これが慢性化すると、血管に常に高い圧力がかかり続けることになり、高血圧を発症・悪化させる原因となります。 - 2型糖尿病:

睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の働きを悪くします(インスリン抵抗性)。インスリンが効きにくくなると、血糖値を下げるためにより多くのインスリンが必要になり、膵臓に大きな負担がかかります。この状態が続くと、やがて膵臓が疲弊して十分なインスリンを分泌できなくなり、血糖値が高いままの状態が続く2型糖尿病を発症するリスクが大幅に上昇します。ある研究では、健康な若者を対象に睡眠時間を1日4時間に制限しただけで、数日後にはインスリンの効きが老人レベルまで低下したという報告もあります。

免疫力の低下による体調不良

睡眠は、私たちの体を病原体から守る「免疫システム」を維持・強化するために不可欠な役割を担っています。 睡眠中には、免疫細胞の活動を活性化させる「サイトカイン」という物質が活発に産生されます。

しかし、睡眠時間が不足すると、このサイトカインの産生が減少し、免疫細胞(特にT細胞やNK細胞など)の機能が低下します。その結果、体内に侵入してきたウイルスや細菌を撃退する力が弱まり、以下のような問題が生じます。

- 風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる: ある研究では、睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人に比べて、風邪をひくリスクが約3倍も高まることが示されています。

- 病気の回復が遅れる: いったん体調を崩すと、免疫システムの働きが弱まっているため、回復に時間がかかるようになります。

- ワクチン接種の効果が低下する: 睡眠不足の状態でワクチンを接種すると、十分な抗体が作られず、ワクチンの効果が弱まる可能性が指摘されています。

「最近、よく風邪をひく」「一度体調を崩すとなかなか治らない」と感じる方は、免疫力の低下が原因かもしれません。その背景には、自覚のない睡眠不足が隠れている可能性があります。十分な睡眠は、最高の予防薬なのです。

うつ病など精神的な不調

睡眠と心の健康は、表裏一体の関係にあります。慢性的な睡眠不足は、うつ病や不安障害といった精神疾患の強力なリスクファクターであることが、長年の研究で確立されています。

睡眠不足は、感情のコントロールを司る脳の領域、特に「扁桃体」と「前頭前野」の連携を乱します。扁桃体は不安や恐怖といったネガティブな感情を生み出す場所ですが、通常は前頭前野がその活動を理性的に抑制しています。しかし、睡眠不足になると前頭前野の機能が低下し、扁桃体が過剰に活動するようになります。

その結果、以下のような精神的な不調が現れやすくなります。

- 気分の落ち込み、意欲の低下

- イライラしやすくなる、怒りっぽくなる

- ささいなことで不安になる、心配事が頭から離れない

- 感情の起伏が激しくなる

このような状態が続くと、やがて本格的なうつ病や不安障害へと発展するリスクが高まります。実際、不眠症の患者さんがうつ病を発症するリスクは、そうでない人に比べて数倍高いとされています。また、逆にうつ病の症状の一つとして不眠が現れることも多く、両者は悪循環に陥りやすい関係にあります。心の健康を保つためにも、睡眠をおろそかにしてはならないのです。

心臓病や脳卒中、がんのリスク増加

これまでに挙げたリスクは比較的短期的に現れるものですが、長期的な視点で見ると、睡眠不足はさらに深刻な、命に関わる病気のリスクをも高めます。

- 心臓病・脳卒中:

前述の通り、睡眠不足は高血圧や糖尿病、肥満の要因となりますが、これらはすべて動脈硬化を促進し、心筋梗塞や狭心症といった心臓病、そして脳梗塞や脳出血といった脳卒中のリスクを高めるものです。慢性的な睡眠不足は、交感神経の過緊張や炎症反応の亢進を通じて、直接的に血管にダメージを与えることも知られています。世界の複数の大規模研究を統合した分析では、睡眠時間が6時間未満の人は、7〜8時間の人に比べて、心臓病や脳卒中で死亡するリスクが10〜30%程度高まることが報告されています。 - がん:

近年、睡眠不足とがんの発症リスクとの関連も注目されています。そのメカニズムの一つとして、睡眠ホルモンである「メラトニン」の関与が指摘されています。メラトニンには、がん細胞の増殖を抑制する作用があると考えられていますが、夜間に光を浴びたり、睡眠時間が短かったりすると、メラトニンの分泌が抑制されてしまいます。また、免疫力の低下も、体内で発生したがん細胞を監視し、排除するシステムの働きを弱めるため、がんの発症リスクを高める可能性があります。特に、乳がん、前立腺がん、大腸がんなどとの関連が研究されています。

これらのリスクは、決して大げさな話ではありません。日々のわずかな睡眠不足の積み重ねが、数年後、数十年後のあなたの健康を確実に蝕んでいくのです。

睡眠の質を高めて睡眠不足を解消する6つの方法

睡眠不足を解消するためには、単にベッドにいる時間を長くするだけでは不十分です。大切なのは、睡眠の「質」を高め、短時間でも深く、効率的に心身を回復させることです。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を劇的に向上させるための6つの具体的な方法をご紹介します。これらの習慣を生活に取り入れることで、寝つきが良くなり、朝の目覚めが爽快になるのを実感できるはずです。

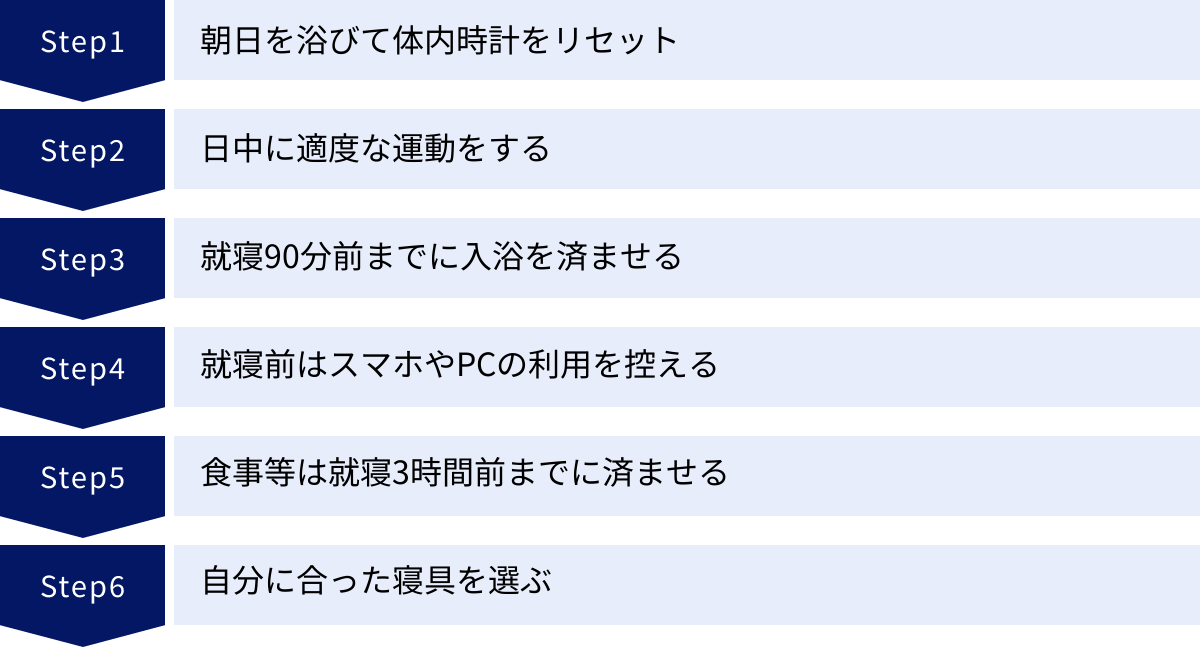

朝日を浴びて体内時計をリセットする

質の高い睡眠を得るための最も重要な第一歩は、朝、決まった時間に起きて太陽の光を浴びることです。私たちの身体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が、睡眠と覚醒のサイクルをコントロールしています。

体内時計は、脳の視交叉上核という場所にあり、光の刺激によってリセットされます。朝、太陽の光(特にブルーライト)が目から入ると、その情報が視交叉上核に伝わり、「朝が来た」と認識して体内時計のズレを修正します。

朝日を浴びることには、主に2つの重要な効果があります。

- 覚醒ホルモン「セロトニン」の分泌促進:

朝日を浴びると、脳内でセロトニンの分泌が活発になります。セロトニンは、精神を安定させ、気分を前向きにする働きがあるため、「幸福ホルモン」とも呼ばれます。これにより、頭がすっきりと覚醒し、日中を活動的に過ごすことができます。 - 睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌予約:

ここが非常に重要なポイントです。睡眠を促すホルモンであるメラトニンは、実は朝にセロトニンが分泌されてから約14〜16時間後に、そのセロトニンを材料にして作られます。 つまり、朝7時に起きてしっかりと朝日を浴びておけば、夜の21時〜23時頃に自然な眠気が訪れるように、身体が準備を始めるのです。

【実践のポイント】

- 起床後1時間以内に、15分〜30分程度、太陽の光を浴びるのが理想です。

- ベランダや庭に出る、窓際で過ごす、通勤時に一駅分歩くなど、ライフスタイルに合わせて取り入れましょう。

- 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、効果があります。

- 休日も平日と同じ時刻に起きることで、体内時計の乱れ(ソーシャル・ジェットラグ)を防ぎ、週明けのコンディションを整えられます。

日中にウォーキングなどの適度な運動をする

日中に適度な運動を行うことは、睡眠の質を高めるための非常に有効な手段です。 運動は、心身に心地よい疲労感を与え、スムーズな入眠を促します。

運動が睡眠に良い影響を与える理由は、主に「深部体温」の変化にあります。私たちの身体は、脳や内臓の温度である「深部体温」が下がる過程で、眠気を感じるようにできています。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動後、時間をかけて体温が下がっていく際に、その落差が大きくなるため、夜にかけて強い眠気が訪れやすくなるのです。

特に、以下のような運動がおすすめです。

- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など。少し汗ばむ程度の強度で、30分程度続けるのが効果的です。

- ストレッチ: 筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果を高めます。

【実践のポイント】

- 運動のタイミングは、夕方(午後4時〜6時頃)が最も効果的とされています。この時間帯に運動で深部体温を上げておくと、ちょうど就寝時間帯に体温が下がり、寝つきが良くなります。

- 激しすぎる運動や、就寝直前の運動は避けましょう。交感神経が興奮してしまい、かえって寝つきが悪くなる原因になります。運動は、就寝の3時間前までには終えるのが理想です。

- 運動を習慣化することが大切です。エレベーターを階段にする、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で身体を動かす機会を増やすことから始めましょう。

就寝の90分前までに入浴を済ませる

夜の入浴は、1日の疲れを癒すだけでなく、睡眠の質を高めるための重要な儀式です。 ここでも鍵となるのは「深部体温」のコントロールです。

就寝前にぬるめのお湯に浸かることで、一時的に深部体温が上昇します。そして、入浴後に体温が再び下がっていく過程で、身体は自然に睡眠モードへと切り替わっていきます。この体温の低下が、スムーズな入眠のスイッチとなるのです。

【実践のポイント】

- 入浴のタイミングは、就寝の90分〜120分前が最適です。入浴で上がった深部体温が、ちょうどベッドに入る頃に下がり始め、理想的な状態で眠りにつくことができます。

- お湯の温度は、38〜40℃程度のぬるめがおすすめです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい、リラックス効果を妨げます。

- 入浴時間は15分〜20分程度、全身浴でゆっくりと浸かりましょう。血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれます。

- シャワーだけで済ませてしまうと、身体の表面しか温まらず、深部体温を効果的に上げることはできません。できるだけ湯船に浸かる習慣をつけましょう。

就寝前はスマホやPCの利用を控える

就寝前にスマートフォンやパソコン、タブレットなどのデジタルデバイスを使用する習慣は、睡眠の質を著しく低下させる最大の原因の一つです。 これらのデバイスの画面から発せられる「ブルーライト」が、睡眠に深刻な悪影響を及ぼします。

ブルーライトは、太陽光にも多く含まれる波長の短い強い光です。夜間にこの光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。その結果、

- 睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が強力に抑制される

- 交感神経が刺激され、脳が覚醒・興奮状態になる

- 体内時計が後ろにずれてしまい、寝つきが悪くなる(睡眠相後退)

という問題が生じます。さらに、SNSやニュース、動画などの刺激的なコンテンツは、脳を興奮させ、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。

【実践のポイント】

- 就寝の少なくとも1〜2時間前には、すべてのデジタルデバイスの電源をオフにし、手の届かない場所に置きましょう。

- 寝室にスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」を徹底するのが最も効果的です。目覚ましは、スマホのアラームではなく、専用の目覚まし時計を使いましょう。

- どうしても使用する必要がある場合は、画面の輝度を下げたり、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を活用したりすることで、影響を多少は軽減できます。

- 就寝前の時間は、読書(電子書籍ではなく紙の本が望ましい)、ストレッチ、瞑想、穏やかな音楽を聴くなど、心と体をリラックスさせる時間に充てましょう。

就寝3時間前までに食事やカフェイン、アルコールを済ませる

就寝直前の飲食は、睡眠の質を大きく左右します。胃の中に未消化の食べ物が残っていると、身体は消化活動を優先するため、脳と身体が十分に休息できません。

- 食事:

夕食は、就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。特に、脂っこいものや消化の悪い食べ物は避け、腹八分目を心がけましょう。空腹で眠れない場合は、消化の良いホットミルクやハーブティー、バナナなどがおすすめです。 - カフェイン:

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分〜1時間でピークに達し、その効果は4〜6時間程度持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、午後2時〜3時以降のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。 - アルコール:

「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールには一時的な入眠作用がありますが、睡眠の後半部分で深刻な悪影響を及ぼします。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという覚醒物質が生成され、これが脳を覚醒させます。その結果、眠りが浅くなり、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)原因となります。また、利尿作用があるため、トイレが近くなることも睡眠を妨げます。晩酌は楽しむとしても、就寝の3〜4時間前までに終えるようにしましょう。

自分に合った寝具(マットレスや枕)を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を決定づける非常に重要な要素です。身体に合わない寝具を使い続けていると、寝心地が悪いだけでなく、肩こりや腰痛の原因となり、安眠を妨げます。

- マットレス:

理想的なマットレスは、立っている時と同じ自然なS字カーブの背骨のラインを、仰向けや横向きに寝た時でもキープできるものです。柔らかすぎると腰が沈み込んで腰痛の原因になり、硬すぎると身体の凸部分(肩や腰)に圧力が集中し、血行不良や寝返りの妨げになります。自分の体格や体重に合った適度な硬さのものを選びましょう。 - 枕:

枕の役割は、首の骨(頸椎)とマットレスの間にできる隙間を埋め、首や肩にかかる負担を軽減することです。理想的な高さは、仰向けに寝た時に、顔の角度がやや下を向く(約5度)程度です。高すぎると首が圧迫され、低すぎると頭に血が上りやすくなります。また、横向きに寝た際には、頭から背中にかけての骨がまっすぐになる高さが適切です。

【実践のポイント】

- 寝具は高価な買い物ですが、長期的な健康への投資と捉えましょう。可能であれば、ショールームなどで実際に寝心地を試してから購入することをおすすめします。

- 寝室の環境(温度、湿度、音、光)も重要です。理想的な寝室の温度は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は通年で50〜60%が目安です。遮光カーテンで光を遮断し、静かな環境を保つことも、深い眠りには不可欠です。

どうしても睡眠時間が確保できない場合の対処法

仕事や育児、介護など、様々な事情で理想的な睡眠時間を確保することが難しい夜もあるでしょう。慢性的な睡眠不足は避けるべきですが、一時的に睡眠時間が短くなってしまった場合に、日中のパフォーマンス低下を最小限に抑えるための効果的な対処法があります。それが「仮眠」です。

15〜20分程度の効果的な仮眠をとる

日中の短い仮眠は「パワーナップ」とも呼ばれ、正しく行えば、夜の睡眠不足を補い、認知機能を回復させるための非常に強力なツールとなります。 短時間の仮眠には、集中力や注意力の向上、記憶力の改善、ストレスの軽減、午後の生産性向上など、多くのメリットがあることが科学的に証明されています。

NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究では、パイロットに26分間の仮眠をとらせたところ、注意力が54%、業務遂行能力が34%も向上したという結果が報告されています。しかし、効果を最大化するためには、仮眠の「時間」と「タイミング」が重要です。

【効果的な仮眠(パワーナップ)のポイント】

- 仮眠の時間:15分〜20分がベスト

仮眠は、長ければ良いというものではありません。最も効果的なのは15分から20分程度の短い仮眠です。この長さであれば、深いノンレム睡眠に入る前に目覚めることができ、スッキリと覚醒できます。

30分以上の仮眠をとってしまうと、深い睡眠段階に入ってしまい、起きた後に頭がボーっとする「睡眠慣性」という状態に陥りやすくなります。これにより、かえってパフォーマンスが低下してしまうため、注意が必要です。もし長く仮眠をとるなら、睡眠サイクル1周分にあたる90分を目安にすると、すっきりと目覚めやすくなります。 - 仮眠のタイミング:午後の早い時間帯(午後1時〜3時)

仮眠をとるのに最適な時間帯は、体内時計のリズム上、眠気が自然に高まる昼食後の午後1時から3時の間です。この時間帯に仮眠をとることで、午後の眠気を効率的に解消できます。

逆に、午後3時以降の遅い時間に仮眠をとると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があります。夜になっても寝つけなくなってしまうことがあるため、夕方以降の仮眠は避けるようにしましょう。 - 仮眠をとる前の工夫:「カフェインナップ」

仮眠の効果をさらに高める裏技として「カフェインナップ」があります。これは、仮眠をとる直前にコーヒーや緑茶など、カフェインを含む飲み物を飲むという方法です。

カフェインは摂取してから20〜30分後に覚醒効果が現れ始めます。そのため、仮眠の直前にカフェインを摂取しておくと、ちょうど15〜20分の仮眠から目覚めるタイミングでカフェインが効き始め、よりスッキリと、シャキッとした気分で午後の活動を再開できます。 - 仮眠の環境

短時間であっても、できるだけリラックスできる環境を整えましょう。椅子に座ったままでも構いませんが、机に突っ伏したり、リクライニングを倒したりして、首に負担がかからない楽な姿勢をとります。アイマスクや耳栓を使って、光や音を遮断するのも効果的です。

どうしても眠い時には、無理して仕事や勉強を続けるよりも、思い切って15分の仮眠をとる方が、結果的にその後の生産性を大きく向上させます。計画的で戦略的な仮眠は、現代社会を生き抜くための必須スキルと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、「睡眠時間が短い人」に焦点を当て、真の「ショートスリーパー」と、多くの人が陥りがちな「睡眠不足」との違いを、特徴や見分け方、そして健康への影響という多角的な視点から徹底的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて振り返ります。

- ショートスリーパーは、6時間未満の睡眠でも健康を維持できる、遺伝的に稀な体質(全人口の1%未満)であり、後天的に努力でなれるものではありません。

- ショートスリーパーは、日中に眠気を感じず、ポジティブで活動的、ストレスに強いといった特徴を持ちます。

- 「日中の強い眠気」「アラームがないと起きられない」「休日の寝だめ」は、あなたがショートスリーパーではなく、危険な睡眠不足状態にあるサインです。

- 睡眠不足は、集中力の低下だけでなく、肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病、うつ病、さらには心臓病やがんのリスクを著しく高めます。

- 睡眠の質を高めるには、「朝日を浴びる」「適度な運動」「就寝前の入浴」「寝る前のスマホ断ち」といった生活習慣の見直しが極めて重要です。

私たちの多くは、ショートスリーパーではありません。日々の忙しさから睡眠時間を削ることは、短期的には時間を生み出すように見えるかもしれませんが、長期的にはパフォーマンスを低下させ、何よりもかけがえのない健康を損なう行為です。

最も大切なのは、世の中の基準や他人の睡眠時間に惑わされることなく、「自分自身の身体にとって最適な睡眠」を見つけ、それを確保することです。

この記事で紹介した知識や方法が、あなたの睡眠を見直し、より健康的で生産性の高い毎日を送るための一助となれば幸いです。今夜からでも、できることから一つずつ実践し、心と身体を大切にする睡眠習慣を築いていきましょう。