50代は、仕事での責任が増す一方で、子どもの独立や親の介護など、ライフステージが大きく変化する時期です。心身ともに変化が訪れるこの年代において、「最近よく眠れない」「寝ても疲れがとれない」といった睡眠に関する悩みを抱える方は少なくありません。

若い頃と同じように眠れないのは、単なる加齢のせいだけなのでしょうか。実は、50代の睡眠問題には、ホルモンバランスの変化や生活習慣、ストレスなど、様々な要因が複雑に絡み合っています。

この記事では、50代の理想的な睡眠時間から、睡眠の質が低下する原因、そして質を高めるための具体的な習慣まで、網羅的に解説します。睡眠は、日中のパフォーマンスだけでなく、将来の健康を左右する重要な要素です。この記事を参考に、ご自身の睡眠を見直し、健やかで活力に満ちた毎日を送るための一歩を踏み出しましょう。

目次

50代の理想の睡眠時間とは

「一体、自分には何時間の睡眠が必要なのだろう?」これは多くの50代が抱く素朴な疑問です。若い頃のように徹夜ができなくなり、朝早く目が覚めてしまうことも増える中で、最適な睡眠時間を見つけることは健康維持の第一歩と言えます。ここでは、50代の睡眠時間にまつわるデータや理想的な目安、そして時間だけでは測れない「質」の重要性について掘り下げていきます。

50代の平均睡眠時間は約6.5時間

まず、日本の50代が実際にどれくらい眠っているのかを見てみましょう。様々な調査がありますが、例えば、経済協力開発機構(OECD)の2021年の調査によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分で、調査対象国の中で最も短いという結果が出ています。(参照:OECD Gender Data Portal 2021)

さらに、国内の調査に目を向けると、厚生労働省の「令和3年社会生活基本調査」では、日本の有業者の平日の平均睡眠時間は7時間37分ですが、年齢階級別に見ると、働き盛りである40代から50代にかけて睡眠時間が短くなる傾向が見られます。特に50代男性では、睡眠時間が短いというデータも散見されます。

これらのデータを総合すると、日本の50代の平均的な睡眠時間は、およそ6時間半前後と推測されます。これは、仕事上の責任の増大、通勤時間、家庭での役割、親の介護といった、この年代特有の社会的・家庭的要因が大きく影響していると考えられます。平日は睡眠時間を削って活動し、休日に「寝だめ」で補おうとする生活スタイルを送っている方も多いのではないでしょうか。しかし、この「睡眠負債」と呼ばれる状態は、週末に多少長く寝ただけでは完全には返済できず、心身に様々な悪影響を及ぼすことが知られています。

理想は7時間前後が目安

では、50代にとって理想的な睡眠時間は何時間なのでしょうか。これには個人差があるため一概には言えませんが、多くの研究が成人の場合、7時間前後の睡眠が健康維持に最も適していることを示唆しています。

米国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、科学的根拠に基づき、成⼈(26〜64歳)に推奨される睡眠時間を7〜9時間としています。65歳以上の高齢者でも7〜8時間が推奨されており、50代においてもこの基準がひとつの目安となります。

なぜ7時間前後が理想とされるのでしょうか。睡眠時間と健康リスクの関係を調べた多くの研究で、睡眠時間が7時間のグループが、高血圧、糖尿病、心疾患、脳卒中といった生活習慣病の発症リスクや死亡率が最も低いという結果が報告されています。睡眠時間がこれより短くても長くても、リスクは上昇する傾向にあり、「Uカーブ」と呼ばれる関係性が知られています。

もちろん、これはあくまで平均的な指標です。生まれつき必要な睡眠時間が短い「ショートスリーパー」や、長い時間が必要な「ロングスリーパー」と呼ばれる人々も存在します。大切なのは、「日中に強い眠気を感じることなく、意欲的に活動できるか」という点です。もし日中のパフォーマンスに支障が出ているのであれば、現在の睡眠時間では足りていない可能性が高いと言えるでしょう。まずは7時間睡眠を目標に生活リズムを調整し、ご自身の心身の状態を観察してみることをお勧めします。

時間の長さだけでなく睡眠の質も重要

ここまで睡眠の「時間(量)」について述べてきましたが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが睡眠の「質」です。いくら長くベッドにいても、眠りが浅かったり、夜中に何度も目が覚めたりしていては、心身の回復は望めません。

では、睡眠の質とは具体的に何を指すのでしょうか。質の良い睡眠とは、以下のような状態を指します。

- 寝つきが良い:ベッドに入ってから過度に時間を要さず、自然に眠りにつける。

- 深く眠れる:夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)ことがない。

- すっきりと目覚められる:朝、起床時に疲労感がなく、爽快感がある。

私たちの睡眠は、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」という2つの状態が、一晩に約90分のサイクルで4〜5回繰り返されています。レム睡眠は主に体を休め、記憶の整理や定着を担っています。一方、ノンレム睡眠は脳を休ませるための眠りで、特に最初の1〜2サイクルで現れる最も深い段階(徐波睡眠)では、成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や疲労回復が行われます。

睡眠の質が低いということは、この深いノンレム睡眠が十分に得られていない状態を指します。たとえ8時間ベッドにいても、深い眠りが少なければ、脳も体も十分に休息できず、翌日に疲労感や眠気を持ち越してしまうのです。

50代になると、後述する様々な原因によって、この深いノンレム睡眠が減少し、眠りが浅くなる傾向があります。だからこそ、50代の睡眠改善においては、単に睡眠時間を確保しようと努力するだけでなく、いかにして深い眠りを得るか、つまり「睡眠の質」を高めるかに焦点を当てることが極めて重要になるのです。

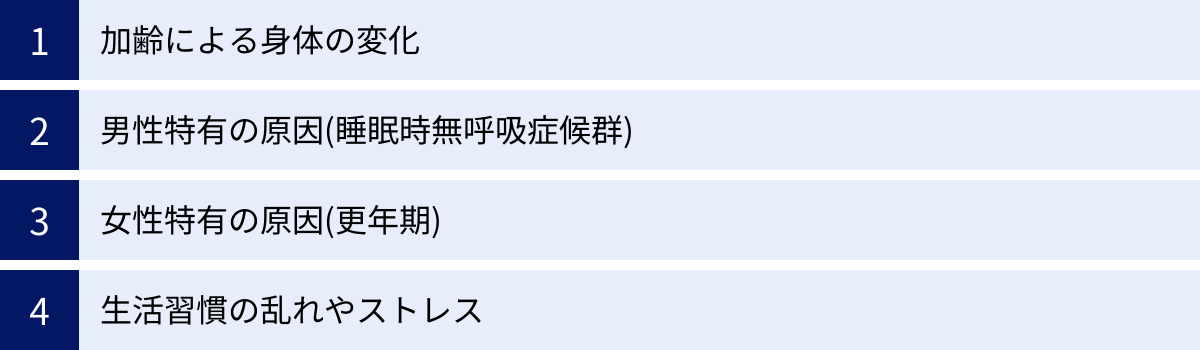

なぜ?50代で睡眠の質が低下する主な原因

「昔はどこでもすぐに眠れたのに」「夜中に目が覚めて、そこから眠れない」。50代になって、このような睡眠の変化を感じる方は少なくありません。その原因は一つではなく、加齢による自然な身体の変化、性別による特有の要因、そして長年の生活習慣やストレスが複雑に絡み合っています。ここでは、50代の睡眠の質を低下させる主な原因を、多角的に解き明かしていきます。

【男女共通】加齢による身体の変化

年齢を重ねることは、誰にでも訪れる自然なプロセスです。そして、私たちの睡眠パターンもまた、加齢とともに変化していきます。特に50代以降は、その変化を実感しやすくなる時期と言えます。

深い睡眠の減少と目覚めやすさ

睡眠の質を左右する最も重要な要素の一つが、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)です。この眠りは、脳と体を深く休息させ、成長ホルモンの分泌を促して日中のダメージを修復する、いわば「ゴールデンタイム」です。しかし、加齢とともに、この深いノンレム睡眠の時間が著しく減少することが分かっています。20代の頃と比較すると、高齢者ではその量が半分以下、場合によってはほとんど見られなくなることもあります。

深い睡眠が減るということは、相対的に浅い睡眠の割合が増えることを意味します。眠りが浅くなるため、物音やわずかな光、尿意といった些細な刺激でも目が覚めやすくなります。これが「中途覚醒」です。一度目が覚めてしまうと、なかなか寝付けずに朝を迎えてしまうという経験は、多くの50代が共感する悩みではないでしょうか。

また、加齢は体内時計(サーカディアンリズム)にも影響を与えます。一般的に、高齢になると睡眠と覚醒のタイミングが前倒しになる「睡眠相の前進」という現象が起こりやすくなります。これにより、夜は早く眠くなる一方で、朝は意図せず早く目覚めてしまう「早朝覚醒」が増えるのです。

睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌量低下

私たちの眠りをコントロールする上で欠かせないのが、「睡眠ホルモン」とも呼ばれるメラトニンです。メラトニンは、脳の松果体という部分から分泌され、体温や血圧を低下させることで、心身をリラックスさせ、自然な眠りへと誘う働きがあります。

このメラトニンの分泌は、光によって調節されています。朝、太陽の光を浴びると分泌が止まり、それから約14〜16時間後に再び分泌が始まるというリズムを持っています。しかし、メラトニンの分泌量は加齢とともに自然に減少していきます。特に50代以降はその減少が顕著になり、ピーク時の半分程度にまで落ち込むとも言われています。

メラトニンの分泌が減ると、寝つきが悪くなる(入眠困難)、眠りが浅くなる、夜中に目が覚めやすくなるといった、様々な睡眠トラブルを引き起こす直接的な原因となります。加齢による睡眠の変化の背景には、このホルモンの減少が大きく関わっているのです。

【男性】睡眠の質が下がる原因

男女共通の加齢変化に加え、男性特有の睡眠の質を低下させる要因も存在します。特に注意が必要なのが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスク

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする病気です。いびきをかく人に多いとされ、特に40代〜60代の肥満傾向のある男性に多く見られます。

主な原因は、睡眠中に喉の周りの筋肉が緩み、上気道(空気の通り道)が狭くなる、あるいは塞がってしまうことです。呼吸が止まると、体内の酸素濃度が低下し、脳が危険を察知して覚醒反応を起こし、呼吸を再開させようとします。この「呼吸停止→覚醒」のサイクルが一晩に何十回、何百回と繰り返されるため、本人は気づかなくても脳も体も全く休まらず、睡眠の質は著しく低下します。

SASの主な症状には、以下のようなものがあります。

- 大きないびき(特に、いびきが一時的に止まり、その後あえぐような呼吸で再開する)

- 日中の耐えがたい眠気や倦怠感

- 起床時の頭痛や口の渇き

- 集中力や記憶力の低下

SASは単なる睡眠の質の低下に留まりません。低酸素状態が続くことで心臓や血管に大きな負担がかかり、高血圧、不整脈、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる生活習慣病のリスクを大幅に高めることが知られています。50代男性で、大きないびきを指摘されたり、日中の強い眠気に悩んでいたりする場合は、SASの可能性を疑い、呼吸器内科や睡眠専門のクリニックを受診することが強く推奨されます。

【女性】睡眠の質が下がる原因

女性は、ライフステージを通じてホルモンバランスが大きく変動し、それが睡眠に多大な影響を及ぼします。特に50代前後は、更年期という大きな転換期を迎えます。

更年期による女性ホルモンの乱れ

更年期(一般的に閉経前後の5年間、計10年間)には、卵巣の機能が低下し、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンの分泌が急激に減少します。このホルモンの劇的な変化が、心身に様々な不調(更年期症状)を引き起こし、睡眠の質を直接的・間接的に低下させます。

- ホットフラッシュ(ほてり・のぼせ・発汗):エストロゲンの減少は、体温調節を担う自律神経の乱れを引き起こします。これにより、突然顔がカッと熱くなったり、大量の汗をかいたりするホットフラッシュが起こります。特に夜間にこれが起こると、不快感で目が覚めてしまい、中途覚醒の大きな原因となります。

- プロゲステロンの減少:プロゲステロンには、本来、眠りを促す作用があります。このホルモンが減少することで、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりしやすくなります。

- 精神的な不調:女性ホルモンの乱れは、セロトニンなど脳内の神経伝達物質のバランスにも影響を与え、不安感、イライラ、気分の落ち込み(抑うつ)などを引き起こしやすくなります。こうした精神的な不安定さも、不眠の大きな要因となります。

このように、50代女性の睡眠問題は、更年期によるホルモンバランスの乱れが深く関わっているケースが非常に多いのです。

生活習慣の乱れやストレス

加齢や性別特有の要因に加え、50代の多くが抱える社会的・心理的ストレスや、長年の生活習慣の蓄積も、睡眠の質を蝕む見過ごせない原因です。

50代は、職場では管理職など責任ある立場を任され、部下と上司の板挟みになることもあります。家庭では、子どもの進学や独立、夫婦関係の変化、そして親の介護といった問題が重なり、心休まる時がないと感じる方も多いでしょう。

こうした慢性的なストレスは、自律神経のうち活動モードの「交感神経」を常に優位な状態にします。本来、夜になるとリラックスモードの「副交感神経」が優位になり、心身が休息状態に入るべきところ、交感神経が高ぶったままだと、心拍数や血圧が下がらず、脳が興奮して寝付けなくなってしまうのです。

また、以下のような生活習慣も睡眠の質を低下させます。

- 夜遅くの食事:消化活動が睡眠を妨げる。

- 就寝前のアルコール:寝つきは良くするが、中途覚醒を増やし眠りを浅くする。

- カフェインの過剰摂取:覚醒作用が長時間持続する。

- 運動不足:日中の活動量が少ないと、夜に自然な眠気が訪れにくい。

- 不規則な就寝・起床時間:体内時計が乱れる原因となる。

これらの要因は、一つひとつは些細に見えるかもしれませんが、積み重なることで睡眠の質を確実に低下させ、50代の睡眠悩みをより深刻なものにしているのです。

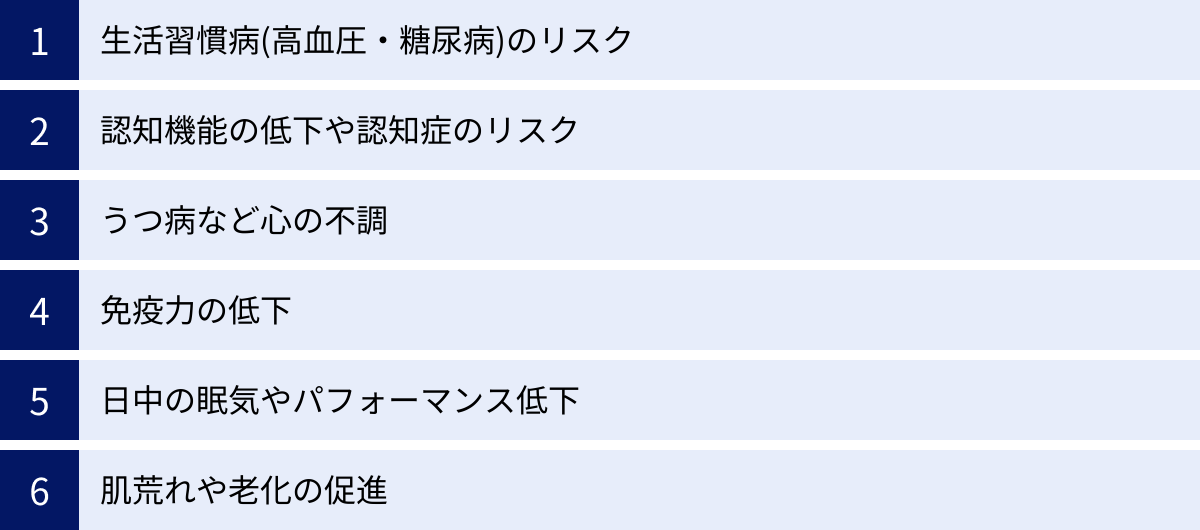

見過ごせない!50代の睡眠不足がもたらす健康リスク

「少し眠いだけ」「週末に寝れば大丈夫」。多くの50代は、日中の眠気や疲労感を軽視しがちです。しかし、慢性的な睡眠不足は、単なるパフォーマンスの低下に留まらず、心身の健康を静かに、しかし確実に蝕んでいきます。ここでは、50代の睡眠不足がもたらす、見過ごすことのできない深刻な健康リスクについて詳しく解説します。

生活習慣病(高血圧・糖尿病など)のリスク増加

睡眠は、血圧や血糖値といった体の基本的な機能を正常に保つために不可欠な役割を担っています。睡眠不足が続くと、これらのバランスが崩れ、生活習慣病の発症リスクが著しく高まります。

- 高血圧:通常、睡眠中は心身がリラックスモード(副交感神経優位)になり、血圧は日中よりも10〜20%低下します。しかし、睡眠不足の状態では、活動モードの交感神経が優位なままとなり、血圧が十分に下がりません。この状態が慢性化すると、血管に常に高い圧力がかかり続け、高血圧症を発症・悪化させる原因となります。

- 糖尿病:睡眠不足は、血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンの働きを悪くする(インスリン抵抗性)ことが分かっています。また、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増え、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減るため、高カロリーな食事を欲しやすくなり、肥満につながります。これらの要因が重なることで、2型糖尿病の発症リスクが大幅に上昇します。

- 脂質異常症・肥満:前述のホルモンバランスの乱れに加え、睡眠不足はコルチゾールというストレスホルモンの分泌を促します。コルチゾールは内臓脂肪の蓄積を促進する作用があり、メタボリックシンドロームのリスクを高めます。

50代はもともと生活習慣病のリスクが高まる年代であり、そこに睡眠不足が加わることで、そのリスクは雪だるま式に増大するのです。

認知機能の低下や認知症のリスク

「最近、物忘れが多い」「頭がぼーっとして集中できない」。こうした悩みも、睡眠不足が原因かもしれません。睡眠は、脳の健康と機能維持に決定的な役割を果たしています。

近年の研究で、睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に、脳内の老廃物が洗い流される「グリンパティックシステム」という浄化機能が活発に働くことが明らかになりました。この時に排出される老廃物の中には、アルツハイマー型認知症の原因物質とされるアミロイドβというタンパク質も含まれています。

つまり、慢性的な睡眠不足によって深い睡眠が十分に得られないと、この脳の浄化システムがうまく機能せず、アミロイドβなどの有害物質が脳内に蓄積しやすくなるのです。長期的に見れば、これは認知症の発症リスクを高める深刻な要因となり得ます。

短期的な影響としても、睡眠不足は脳の前頭前野の働きを低下させます。前頭前野は、思考、判断、記憶、計画、感情のコントロールといった高度な認知機能を司る「脳の司令塔」です。この部分の機能が低下すると、集中力や注意力が散漫になり、新しいことを覚えられず、複雑な判断や論理的な思考が困難になります。仕事でのミスが増えたり、会話が噛み合わなくなったりする背景には、睡眠不足が隠れている可能性が大いにあるのです。

うつ病など心の不調

睡眠と心の健康は、表裏一体の関係にあります。不眠はうつ病の代表的な症状の一つであると同時に、不眠がうつ病の発症や悪化の引き金にもなるという、密接な相互関係があります。

睡眠不足が続くと、気分や感情の安定に関わる脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスが崩れやすくなります。これにより、物事をネガティブに捉えやすくなったり、些細なことでイライラしたり、不安感が強まったりします。

最初は「よく眠れない」という身体的な悩みから始まっても、それが続くことで「また今夜も眠れないかもしれない」という予期不安が生まれ、さらに不眠が悪化。そして、日中のパフォーマンス低下や気分の落ち込みが重なり、自己肯定感が低下し、最終的にうつ病へと至るケースは少なくありません。50代は環境の変化によるストレスも多い時期であり、睡眠不足が精神的な不調の「最後のひと押し」になる危険性をはらんでいます。

免疫力の低下

「寝不足だと風邪をひきやすい」という経験は、多くの人が持っているのではないでしょうか。これは単なる気のせいではなく、科学的な根拠があります。

私たちの体には、ウイルスや細菌などの外敵から身を守る「免疫システム」が備わっています。この免疫システムの働きは、睡眠中に活発化します。特に、ウイルスに感染した細胞を攻撃するリンパ球(T細胞など)の活動や、免疫反応を調整するサイトカインという物質の産生は、睡眠中に促進されることが分かっています。

しかし、睡眠時間が不足すると、これらの免疫機能が著しく低下します。ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上高まるという結果も報告されています。十分な睡眠は、感染症から身を守るための最も基本的で効果的な防御策なのです。

日中の強い眠気やパフォーマンス低下

睡眠不足の最も直接的で分かりやすい影響は、日中の活動への支障です。単に「眠い」という感覚だけでなく、認知機能の低下と相まって、仕事や日常生活に様々な問題を引き起こします。

- 生産性の低下:集中力や判断力が鈍るため、仕事の効率が著しく落ちます。単純なミスが増え、創造的なアイデアも浮かびにくくなります。

- 事故のリスク増加:会議中に居眠りをしてしまうといった些細なことから、車の運転中の居眠りによる重大な交通事故まで、様々な事故のリスクを高めます。睡眠不足による経済損失は、日本国内だけでも年間数兆円に上るとも言われています。

- コミュニケーション能力の低下:疲労感やイライラから、他者への共感性が低下し、人間関係のトラブルにつながることもあります。

これらのパフォーマンス低下は、個人の評価やキャリアに影響を与えるだけでなく、社会全体にとっても大きな損失となっているのです。

肌荒れや老化の促進

睡眠は「最高の美容液」とも言われますが、これも科学的な裏付けがあります。深いノンレム睡眠中に活発に分泌される成長ホルモンには、日中に紫外線やストレスで傷ついた皮膚細胞の修復を促し、肌のターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つ働きがあります。

睡眠不足で成長ホルモンの分泌が滞ると、肌の修復が追いつかず、シミ、しわ、くすみ、目の下のクマといった肌トラブルが起こりやすくなります。また、肌のハリや潤いを保つコラーゲンの生成も妨げられるため、肌の弾力が失われ、実年齢よりも老けて見えてしまう原因にもなります。健やかで若々しい見た目を保つためにも、質の良い睡眠は不可欠なのです。

今日からできる!睡眠の質を高める9つの習慣

50代の睡眠問題を解決するためには、原因を理解するだけでなく、具体的な行動に移すことが重要です。幸いなことに、睡眠の質は日々のちょっとした習慣を見直すことで、大きく改善できます。ここでは、専門的な知識がなくても今日からすぐに始められる、睡眠の質を高めるための9つの具体的な習慣をご紹介します。一つでも二つでも、できそうなことから取り入れてみましょう。

| 習慣 | ポイント | 具体的なアクション |

|---|---|---|

| ① 朝の光 | 体内時計のリセット | 起床後15〜30分、太陽光を浴びる |

| ② 日中の運動 | 適度な疲労感とストレス解消 | 就寝3時間前までにウォーキングなど有酸素運動 |

| ③ 食事 | 睡眠の質を高める栄養摂取 | 就寝3時間前までに、トリプトファンなどを意識した食事 |

| ④ 嗜好品 | 覚醒作用・利尿作用を避ける | 就寝4時間前以降のカフェイン、就寝直前のアルコールを控える |

| ⑤ 入浴 | 深部体温のコントロール | 就寝90分前に38〜40℃のお湯に15〜20分浸かる |

| ⑥ デジタル機器 | メラトニン分泌の抑制を防ぐ | 就寝1〜2時間前からスマホ・PCの使用を避ける |

| ⑦ 寝室環境 | 五感をリラックスさせる | 温度・湿度・光・音を最適に調整する |

| ⑧ 寝具 | 体への負担を軽減する | 体に合ったマットレス・枕を選ぶ |

| ⑨ リラックス | 入眠儀式の確立 | 読書、音楽、ストレッチなど自分に合った方法を見つける |

① 朝の光を浴びて体内時計を整える

快眠への第一歩は、夜ではなく「朝」から始まります。私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む体内時計(サーカディアンリズム)が備わっており、これが睡眠と覚醒のサイクルをコントロールしています。この時計を毎日正確にリセットするスイッチが、朝の太陽光です。

朝、光が目から入ると、その刺激が脳に伝わり、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌がストップします。そして、そこから約14〜16時間後に再びメラトニンの分泌が始まるようにセットされます。つまり、朝、決まった時間に光を浴びることで、夜、自然に眠くなる時間も決まってくるのです。

【実践のポイント】

- タイミング:起床後、できれば1時間以内に。

- 時間:15分〜30分程度。

- 方法:ベランダや庭に出るのが理想ですが、窓際で外の光を浴びるだけでも効果があります。通勤時に一駅分歩くのも良いでしょう。

- 天気:曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があります。天候にかかわらず毎朝の習慣にすることが大切です。

② 日中に適度な運動を取り入れる

日中の活動量が少ないと、体は「休息する必要がない」と判断し、夜になってもなかなか眠くなりません。適度な運動は、心地よい疲労感を生み出し、スムーズな入眠を助けます。

また、運動は体温にも良い影響を与えます。人は、体の内部の温度(深部体温)が下がる時に眠気を感じやすくなります。日中に運動をして一時的に体温を上げておくと、夜にかけて体温が下がる際の落差が大きくなり、より強い眠気を誘います。

【実践のポイント】

- 種類:ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。エレベーターを階段にするなど、日常生活の中で活動量を増やす意識も有効です。

- タイミング:就寝の3時間前までに終えるのが理想です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激してしまい逆効果になるので注意しましょう。

- 強度:軽く汗ばむ程度で、会話が楽しめるくらいの強度が目安です。

③ 栄養バランスのとれた食事を意識する

「You are what you eat.(あなたは、あなたが食べたものでできている)」という言葉通り、食事は睡眠の質にも大きく影響します。特に、睡眠に関わる特定の栄養素を意識して摂ることが効果的です。

- トリプトファン:睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる必須アミノ酸。体内では生成できないため、食事から摂る必要があります。大豆製品(豆腐、納豆)、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、バナナ、ナッツ類に多く含まれます。

- GABA(ギャバ):アミノ酸の一種で、興奮を鎮め、心身をリラックスさせる働きがあります。玄米、発芽玄米、トマト、かぼちゃなどに含まれます。

- グリシン:アミノ酸の一種で、深部体温を下げて深い眠りを誘う効果が期待できます。エビ、ホタテ、イカ、カジキなどの魚介類に豊富です。

【実践のポイント】

- 夕食のタイミング:就寝の3時間前までに済ませましょう。胃の中に食べ物が残っていると、消化活動のために内臓が働き続け、眠りが浅くなる原因になります。

- バランス:特定の栄養素だけを偏って摂るのではなく、様々な食材を組み合わせたバランスの良い食事を心がけることが基本です。

④ 就寝前のカフェイン・アルコールは控える

良質な睡眠のためには、就寝前に口にするものに注意が必要です。特にカフェインとアルコールは、睡眠の質を著しく低下させる二大要因です。

- カフェイン:強い覚醒作用があり、脳を興奮させて眠りを妨げます。その効果は個人差がありますが、一般的に4〜8時間持続すると言われています。夕方以降は、コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、エナジードリンク、チョコレートなどの摂取は避けましょう。

- アルコール:寝酒として飲む方もいますが、これは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠を促進しますが、睡眠の後半になると、分解されて生じるアセトアルデヒドという物質の覚醒作用により、中途覚醒が増え、眠りが浅くなります。また、利尿作用があるため、夜中にトイレで目覚める原因にもなります。

⑤ 就寝90分前までにぬるめのお湯で入浴する

入浴は、単に体の汚れを落とすだけでなく、睡眠の質を高めるための重要な儀式です。ポイントは「深部体温のコントロール」です。

就寝の約90分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かると、体の芯から温まり、一時的に深部体温が上がります。そして、入浴後に体温が急降下していく過程で、強い眠気が誘発されるのです。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激し、体を興奮させてしまうため逆効果です。リラックスできる香りの入浴剤などを活用するのも良いでしょう。

⑥ 就寝前はスマホやパソコンの使用を避ける

スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面から発せられるブルーライトは、睡眠にとって大敵です。ブルーライトは太陽光に多く含まれる波長の光で、脳はこれを「昼間の光」と認識します。夜にブルーライトを浴びると、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が強力に抑制され、体内時計が後ろにずれてしまいます。

【実践のポイント】

- 就寝の1〜2時間前からは、デジタルデバイスの使用を控えるのが理想です。

- どうしても使用する場合は、画面の輝度を下げたり、多くのデバイスに搭載されている「夜間モード」や「ブルーライトカット機能」を活用したりしましょう。

- 寝室にスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」も効果的です。

⑦ 寝室の温度・湿度・光・音を最適にする

快適な睡眠のためには、寝室が心からリラックスできる環境であることが不可欠です。五感を刺激しない、最適な環境を整えましょう。

- 温度・湿度:快適と感じる温度は人それぞれですが、一般的に温度は夏場で25〜26℃、冬場で18〜22℃、湿度は通年で50〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器、除湿機をうまく活用しましょう。

- 光:メラトニンの分泌を妨げないよう、寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで遮ったりすると良いでしょう。

- 音:静かな環境が基本ですが、時計の秒針の音などがかえって気になる場合は、雨音や川のせせらぎなどの環境音(ホワイトノイズ)を小さな音で流すと、気になる音をマスキングする効果が期待できます。

⑧ 自分に合った寝具(マットレス・枕)を見直す

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要なパートナーです。体に合わない寝具は、安眠を妨げるだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。

- マットレス:柔らかすぎると腰が沈み込み、硬すぎると体に圧力が集中して血行が悪くなります。自然な寝姿勢(立った時の姿勢)を保ち、体圧がうまく分散されるものを選びましょう。寝返りのしやすさも重要なポイントです。

- 枕:仰向けに寝た時に首の骨が緩やかなS字カーブを描き、横向きに寝た時に首の骨と背骨がまっすぐになる高さが理想です。素材の好み(硬さや通気性)も考慮して選びましょう。

- 寝具には寿命があります。マットレスは8〜10年、枕は2〜3年を目安に、へたりや寝心地の変化を感じたら見直しを検討しましょう。

⑨ 寝る前にリラックスする時間を作る

日中の興奮やストレスを寝床に持ち込まないために、就寝前に心と体を「おやすみモード」に切り替える時間を作りましょう。これを「入眠儀式(スリープセレモニー)」と呼び、毎日同じ行動を繰り返すことで、脳が「これから眠る時間だ」と認識しやすくなります。

【リラックス方法の例】

- 穏やかな音楽(クラシック、ヒーリングミュージックなど)を聴く

- 軽いストレッチやヨガで体をほぐす

- アロマオイルを香らせる(ラベンダー、カモミールなど)

- カフェインの入っていないハーブティーを飲む

- ゆったりとした呼吸法や瞑想を行う

- 難しい内容ではない、心穏やかになれる本を読む

大切なのは、自分が「心地よい」と感じる方法を見つけ、それを習慣にすることです。これらの9つの習慣を参考に、ご自身のライフスタイルに合った快眠ルーティンを築いていきましょう。

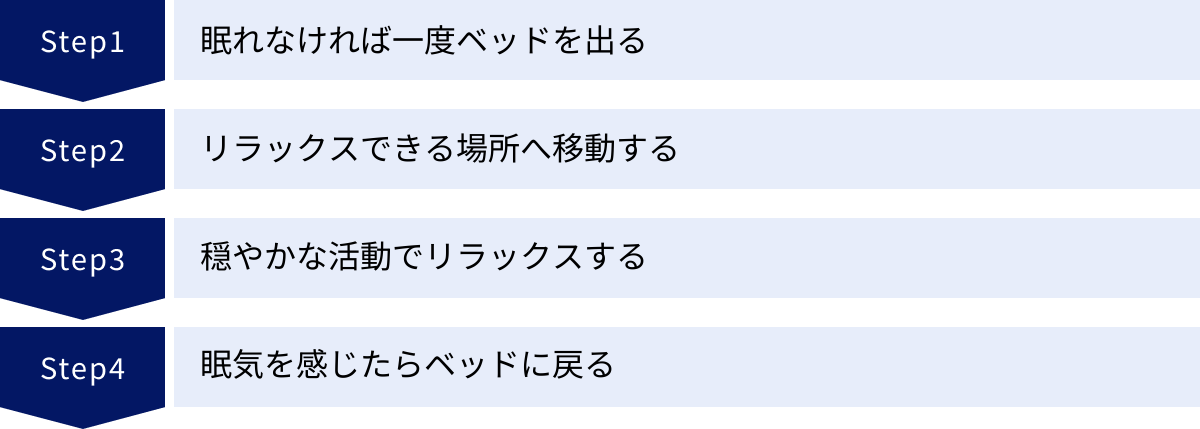

どうしても眠れないときの対処法

これまで紹介した生活習慣を試しても、日によっては「どうしても眠れない」という夜があるかもしれません。そんな時、無理に眠ろうと焦ることは逆効果です。ここでは、焦りを手放し、穏やかに眠りを待つための具体的な対処法をご紹介します。

無理に眠ろうとせず一度リラックスする

ベッドに入ったものの、目が冴えてしまって一向に眠気が来ない。時計の音だけがやけに大きく聞こえ、「眠らなければ明日に響く」という焦りが頭をよぎる…これは不眠に悩む多くの人が経験する悪循環です。

このような状態は「精神生理性不眠」と呼ばれ、眠れないことへの不安や恐怖が交感神経を刺激し、脳をますます覚醒させてしまうことで起こります。この悪循環を断ち切るために最も重要なのは、「眠ろう」と努力するのをやめることです。

【具体的な対処法:刺激制御法】

- 15〜20分のルール:ベッドに入ってから15〜20分経っても眠れない場合は、思い切って一度ベッドから出ましょう。これは、「ベッド=眠れない場所」というネガティブな条件付けが脳に作られてしまうのを防ぐためです。

- リラックスできる場所へ移動:寝室から出て、リビングなど別の部屋へ移動します。照明は間接照明など、できるだけ暗く、目に優しいものにしましょう。

- 穏やかな活動をする:スマートフォンやテレビは避け、リラックスできる活動に切り替えます。

- 退屈だと感じるくらい単調な本を読む

- ヒーリングミュージックや自然音を聴く

- 温かいノンカフェインの飲み物(白湯、ホットミルクなど)を飲む

- 簡単なパズルや編み物など、頭を使いすぎない作業をする

- 眠気を感じたらベッドに戻る:あくびが出るなど、自然な眠気を感じてから、再びベッドに戻ります。それでも眠れなければ、またベッドから出ることを繰り返します。

この方法は、眠りへのプレッシャーから自分を解放し、「眠気は自然に訪れるもの」と体に再学習させることを目的としています。眠れない夜は、焦らず「今はリラックスする時間」と割り切ることが、結果的に眠りへの近道となるのです。

昼寝は15時までに20分程度にする

日中に強い眠気を感じたとき、昼寝は有効なリフレッシュ手段となります。短時間の適切な昼寝は、午後の作業効率を上げ、集中力を回復させる効果が期待できます。しかし、そのやり方を間違えると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす諸刃の剣にもなり得ます。

50代が効果的に昼寝を取り入れるための「ゴールデンルール」は以下の通りです。

- タイミングは15時まで:夕方以降の昼寝は、夜の睡眠圧(眠ろうとする力)を低下させてしまい、夜の寝つきを悪くする原因になります。午後の早い時間帯、遅くとも15時までに済ませましょう。

- 長さは20分程度:昼寝の時間が30分を超えると、深いノンレム睡眠に入ってしまいます。この状態で目覚めると、頭がぼーっとする「睡眠慣性」という状態になり、かえって倦怠感が強くなることがあります。深い睡眠に入る前の15〜20分が最適です。

- 体勢は横にならない:ベッドやソファで本格的に横になると、つい寝過ごしてしまいがちです。オフィスの椅子に座ったまま、机に突っ伏すなどの体勢がおすすめです。

- 「コーヒーナップ」を試す:これは、昼寝の直前にコーヒーなどカフェインを含む飲み物を摂る方法です。カフェインが体内で吸収され、効果を発揮し始めるまでに約20〜30分かかるため、ちょうど昼寝から目覚めるタイミングで頭がスッキリするというテクニックです。

夜の睡眠に影響が出ている場合は、原則として昼寝は避けるべきです。しかし、どうしても日中の眠気が辛い場合は、これらのルールを守って上手に取り入れることで、日中のパフォーマンスを維持する助けになるでしょう。

睡眠の質向上をサポートするアイテム

生活習慣の改善に加えて、快眠をサポートしてくれるアイテムを取り入れるのも一つの有効な手段です。ここでは、薬に頼らずに睡眠の質を高める手助けとなる、3つのカテゴリーのアイテムをご紹介します。自分への投資として、心地よい眠りのための環境づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。

快眠を助けるサプリメント

睡眠に関する悩みを持つ人が増えるにつれ、機能性表示食品など、睡眠の質向上を謳ったサプリメントが数多く市販されています。これらは医薬品ではないため、不眠症を治療するものではありませんが、リラックスを促したり、スムーズな入眠をサポートしたりすることで、睡眠の質を間接的に高める効果が期待できます。

【注目される主な成分】

- L-テアニン:お茶に含まれるアミノ酸の一種で、興奮を鎮め、リラックス効果をもたらすことで知られています。起床時の疲労感や眠気を軽減する機能が報告されています。

- GABA(ギャバ):脳内の興奮を抑える神経伝達物質として働き、ストレス緩和やリラックス効果が期待されます。睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つとされています。

- グリシン:アミノ酸の一種で、体の深部体温をスムーズに低下させる働きがあり、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果が期待されています。

- ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン:古くから利用されてきたハーブの一種で、精神を安定させ、睡眠の質(眠りの深さ)を高める機能が報告されています。

【選ぶ際の注意点】

サプリメントはあくまで食事の補助的な役割です。まずはバランスの取れた食事や生活習慣の改善を基本としましょう。利用する際は、製品のパッケージに記載されている成分や含有量、一日あたりの摂取目安量をよく確認し、過剰摂取は避けてください。また、何らかの持病がある方や、薬を服用中の方は、かかりつけの医師や薬剤師に相談してから利用することをおすすめします。

心地よい眠りを誘うアロマやハーブティー

香りは、脳の大脳辺縁系という感情や記憶を司る部分に直接働きかけるため、心身をリラックスさせるのに非常に効果的です。就寝前のリラックスタイムに、自然の香りを取り入れてみましょう。

【おすすめのアロマ(精油)】

- ラベンダー:リラックス効果の代名詞とも言える香りで、鎮静作用が高く、不安や緊張を和らげて安眠へと導きます。

- カモミール・ローマン:りんごのような甘く優しい香りで、神経のたかぶりを鎮め、心を穏やかにしてくれます。

- ベルガモット:柑橘系の爽やかさとフローラルな甘さを併せ持つ香りで、気持ちを落ち着かせ、不安や抑うつ感を和らげる効果が期待できます。

- 使い方:アロマディフューザーで寝室に香りを拡散させたり、ティッシュやコットンに1〜2滴垂らして枕元に置いたり、お風呂に数滴入れてアロマバスを楽しんだりするのが手軽です。

【おすすめのハーブティー】

温かい飲み物は、それだけで心身をリラックスさせてくれます。就寝前は、覚醒作用のあるカフェインを含まないハーブティーを選びましょう。

- カモミールティー:リラックス効果が高く、就寝前に飲むお茶として最もポピュラーです。

- パッションフラワーティー:精神的な緊張や不安を和らげる効果が高いとされ、「天然の精神安定剤」とも呼ばれます。

- リンデンティー:神経の緊張をほぐし、高ぶった気持ちを鎮めてくれる甘い香りが特徴です。

体を締め付けないパジャマ

寝るときの服装に、こだわっていますか?着古したTシャツやスウェットで寝ている方も多いかもしれませんが、良質な睡眠のためには専用のパジャマを着用することをおすすめします。

パジャマは、睡眠中の体の動きを妨げないように設計されています。

- 寝返りのしやすさ:人は一晩に20〜30回ほど寝返りを打ちます。これは、体圧を分散させたり、体温を調節したりするために必要な生理現象です。締め付けの強い服は、この自然な寝返りを妨げ、眠りを浅くする原因になります。ゆったりとしたデザインのパジャマは、スムーズな寝返りをサポートします。

- 吸湿性・通気性:人は寝ている間にコップ1杯分(約200ml)の汗をかくと言われています。吸湿性や通気性に優れた素材のパジャマは、汗を素早く吸収・発散させ、寝具内を快適な温度と湿度に保ってくれます。

- おすすめの素材:肌触りが良く、吸湿性に優れた綿(コットン)やシルク、ガーゼなどがおすすめです。季節に合わせて素材を選ぶと良いでしょう。

パジャマに着替えるという行為自体が、「これから眠る」という脳へのスイッチとなり、入眠儀式の一部としても役立ちます。肌触りの良いお気に入りのパジャマは、心満たされる眠りの時間への大切なプロローグとなるでしょう。

まとめ

今回は、50代の睡眠に焦点を当て、理想的な睡眠時間から、質が低下する原因、健康への影響、そして具体的な改善策までを詳しく解説してきました。

この記事の要点を改めて振り返ってみましょう。

- 50代の理想的な睡眠時間は7時間前後が目安ですが、単に時間を確保するだけでなく、深い眠りを得るための「睡眠の質」が極めて重要です。

- 睡眠の質が低下する背景には、加齢による深い睡眠の減少やメラトニンの分泌低下といった生理的な変化に加え、男性は睡眠時無呼吸症候群(SAS)、女性は更年期のホルモンバランスの乱れといった性別特有の要因が関わっています。さらに、この年代特有のストレスや生活習慣の乱れが問題を複雑にしています。

- 慢性的な睡眠不足は、日中のパフォーマンス低下に留まらず、生活習慣病、認知症、うつ病といった深刻な健康リスクを増大させ、老化を促進する見過ごせない問題です。

- 睡眠の質を向上させるためには、「朝の光」「日中の運動」「食事」「入浴」「寝室環境」など、9つの具体的な生活習慣の見直しが非常に効果的です。

50代は、これまでの人生を振り返り、これからの人生をより豊かに生きるための準備をする大切な時期です。その基盤となるのが、毎日の「睡眠」です。

今日ご紹介した9つの習慣を、いきなり全て完璧にこなす必要はありません。まずは「朝、カーテンを開けて光を浴びる」「寝る前のスマホを30分だけ我慢する」など、ご自身が「これならできそう」と思えることから一つ始めてみてください。その小さな一歩が、明日の目覚めを、そして未来の健康を大きく変えるきっかけとなるはずです。

もし、生活習慣を改善しても不眠が続く、日中の眠気がひどくて生活に支障が出るといった場合は、一人で抱え込まず、睡眠専門のクリニックや、かかりつけ医に相談することも大切な選択肢です。

質の高い睡眠は、健やかで活力に満ちたセカンドライフを送るための最高の投資です。この記事が、あなたの快適な眠りのための一助となれば幸いです。