40代は、仕事では責任ある立場を任され、家庭では子育てや介護など、多岐にわたる役割を担う多忙な世代です。心身ともに充実する一方で、これまでにない疲労感や不調を感じ始める方も少なくありません。その原因の一つが「睡眠」の問題です。

「若い頃のように眠れなくなった」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」といった悩みを抱えていませんか。実は、40代は加齢による身体の変化やライフスタイルの変化が重なり、睡眠の質が低下しやすい時期なのです。

しかし、質の高い睡眠は、日中のパフォーマンスを向上させるだけでなく、将来の健康を維持し、心身の若々しさを保つための鍵となります。この記事では、40代の理想的な睡眠時間に始まり、睡眠の悩みが増える原因、睡眠不足がもたらすリスク、そして今日から実践できる睡眠の質を高める具体的な方法まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、ご自身の睡眠を見直し、より健康的で活力に満ちた毎日を送るためのヒントが得られるはずです。

目次

40代の理想の睡眠時間は7時間前後が目安

40代の健康とパフォーマンスを維持するために、一体どれくらいの睡眠時間が必要なのでしょうか。多くの研究や専門機関が示す目安は「1日7時間前後」です。しかし、これはあくまで一般的な指標であり、すべての人に当てはまるわけではありません。ここでは、理想の睡眠時間について、多角的な視点から掘り下げていきます。

必要な睡眠時間には個人差がある

まず大前提として理解しておくべきことは、最適な睡眠時間には大きな個人差があるということです。遺伝的な要因によって、生まれつき短い睡眠でも問題ない「ショートスリーパー」や、比較的長い睡眠を必要とする「ロングスリーパー」が存在します。人口の大多数は、その中間に位置する「バリアブルスリーパー」です。

また、必要な睡眠時間は遺伝子だけで決まるわけではありません。以下のような要因によっても日々変動します。

- 年齢:一般的に、年齢を重ねるごとに必要な睡眠時間は短くなる傾向があります。しかし、睡眠の質は低下しやすくなるため、一概に短い時間で良いというわけではありません。

- 日中の活動量:肉体労働や激しい運動をした日は、身体の修復のためにより多くの睡眠が必要になります。同様に、知的活動で脳を酷使した日も、脳の疲労回復のために十分な睡眠が求められます。

- 健康状態:病気や怪我をしている時、あるいは風邪をひいている時などは、免疫機能を高めて回復を促すために、通常より長い睡眠が必要です。また、慢性的なストレスに晒されている場合も、心身の回復のためにより多くの睡眠が求められることがあります。

- 季節:日照時間の変化も睡眠に影響を与えます。一般的に、日照時間が短い冬は、夏に比べて睡眠時間が長くなる傾向があると言われています。

自分にとっての最適な睡眠時間を見つける最もシンプルな方法は、日中の眠気やパフォーマンスを基準にすることです。もし、日中に強い眠気を感じたり、集中力が続かなかったり、イライラしやすかったりする場合は、睡眠が足りていないサインかもしれません。

休日に目覚ましをかけずに自然に目が覚めるまで眠り、その日の体調や気分が良ければ、それがあなたにとっての一つの目安となる睡眠時間と言えるでしょう。ただし、平日の睡眠不足を補うための「寝だめ」になっている可能性もあるため、数日間にわたって観察し、最も心身の調子が良い睡眠時間を見つけることが重要です。

米国睡眠財団が推奨する睡眠時間

個人の睡眠時間を考える上で、非常に参考になるのが専門機関の見解です。睡眠研究の分野で世界的に権威のある米国睡眠財団(National Sleep Foundation)は、科学的根拠に基づき、年齢層ごとに推奨される睡眠時間を定期的に発表しています。

最新のガイドラインによると、40代を含む成人(26〜64歳)の推奨睡眠時間は「7〜9時間」とされています。また、個人差を考慮し、「6時間」または「10時間」も許容範囲内としていますが、これを下回ったり上回ったりする睡眠時間は、健康上のリスクを高める可能性があるため推奨されていません。(参照:National Sleep Foundation)

なぜ7〜9時間なのでしょうか。この時間内において、私たちの身体と脳は、以下のような重要なプロセスを完了させることができると考えられています。

- 記憶の整理と定着:日中に学習した情報や経験が整理され、長期記憶として脳に定着します。

- 脳の老廃物の除去:脳内のグリンパティックシステムが活性化し、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβなどの老廃物を洗い流します。

- ホルモンバランスの調整:成長ホルモンの分泌による細胞の修復、食欲をコントロールするホルモン(レプチンとグレリン)の調整などが行われます。

- 免疫機能の強化:免疫細胞が活性化し、病原体と戦う準備を整えます。

- 心身の疲労回復:筋肉の緊張がほぐれ、精神的なストレスが緩和されます。

これらのプロセスを適切に行うためには、一定の睡眠量が必要不可欠です。7時間に満たない睡眠が続くと、これらの機能が十分に果たされず、心身に様々な悪影響が及ぶリスクが高まります。逆に、9時間を超える長すぎる睡眠も、一部の研究では特定の健康問題との関連が指摘されており、必ずしも良いとは言えません。まずは「7〜9時間」の範囲内を目指すことが、健康的な生活を送る上での一つの目標となるでしょう。

日本の40代の平均睡眠時間(男女別)

世界的な推奨時間は7〜9時間ですが、日本の40代の現状はどうなっているのでしょうか。公的な統計データを見ると、理想とはかけ離れた厳しい現実が浮かび上がってきます。

総務省統計局が5年ごとに行っている「社会生活基本調査」の最新版(令和3年)によると、40代の平日の平均睡眠時間は、男性が7時間28分、女性が7時間18分でした。一見すると7時間台を確保しているように見えますが、これはあくまで平均値です。実際には、6時間台やそれ以下の睡眠時間で日々を過ごしている人が相当数いることが推測されます。

また、経済協力開発機構(OECD)の調査(Gender Data Portal 2021)では、日本の平均睡眠時間は7時間22分で、調査対象となった33カ国の中で最も短いという結果が出ています。これは、国民全体が慢性的な睡眠不足に陥っている可能性を示唆しています。

| 調査対象 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 日本の40代の平均睡眠時間(平日) | 7時間28分 | 7時間18分 |

| (参照:総務省統計局 令和3年社会生活基本調査) |

なぜ、日本の40代はこれほど睡眠時間が短いのでしょうか。その背景には、以下のような社会的な要因が複雑に絡み合っています。

- 長時間労働:依然として多くの職場で長時間労働が常態化しており、帰宅時間が遅くなることで、結果的に睡眠時間を削らざるを得ない状況があります。

- 長い通勤時間:特に都市部では、片道1時間以上の通勤も珍しくなく、往復で2〜3時間が移動に費やされ、自由な時間を圧迫しています。

- 家事・育児・介護の負担:特に女性は、仕事に加えて家事や育児の負担が重くのしかかり、自分のための時間を確保することが困難な場合があります。また、40代は親の介護が始まる年代でもあり、介護による身体的・精神的負担が睡眠を妨げることもあります。

- 睡眠に対する意識の低さ:「睡眠時間を削ってでも仕事や勉強を頑張る」という価値観が根強く残っており、睡眠の重要性が見過ごされがちです。

このように、40代の理想の睡眠時間は7時間前後とされていますが、日本の現状は決して楽観できるものではありません。自分自身の健康と将来を守るためにも、まずは日々の生活を見直し、意識的に睡眠時間を確保する努力が不可欠です。

なぜ40代は睡眠の悩みが増えるのか?3つの主な原因

「若い頃はどこでも眠れたのに」「昔は朝までぐっすりだった」と感じる40代の方は多いのではないでしょうか。それは気のせいではなく、40代という年代特有の心身の変化が睡眠に影響を及ぼしているからです。ここでは、40代で睡眠の悩みが増える3つの主な原因を詳しく解説します。

① 加齢による身体の変化と自律神経の乱れ

私たちの睡眠は、年齢と共に自然と変化していきます。特に40代になると、若い頃との違いを実感しやすくなります。その背景には、いくつかの生理的な変化が関係しています。

一つ目の大きな変化は、「メラトニン」の分泌量の減少です。メラトニンは「睡眠ホルモン」とも呼ばれ、自然な眠りを誘う働きがあります。このメラトニンは、脳の松果体という部分から分泌されますが、その分泌量は10代をピークに加齢とともに減少し、40代ではピーク時の半分程度になるとも言われています。メラトニンが減ると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。

二つ目の変化は、「深部体温」の変動幅の縮小です。私たちは、日中の活動時間帯は体温が高く、夜になって眠りにつく時間帯になると、手足から熱を放出して深部体温(体の内部の温度)が下がります。この深部体温の低下が、スムーズな入眠のスイッチとなります。しかし、加齢によって筋肉量が減少したり、基礎代謝が低下したりすると、この深部体温の変動幅が小さくなります。その結果、体温が十分に下がらず、寝つきにくさや眠りの浅さにつながるのです。

さらに、これらの身体的変化は「自律神経の乱れ」を引き起こしやすくなります。自律神経は、活動モードの「交感神経」とリラックスモードの「副交感神経」から成り、両者がバランスを取りながら心身の機能を調整しています。日中は交感神経が優位になり、夜は副交感神経が優位になることで、私たちは自然に眠りにつくことができます。

しかし、加齢や不規則な生活、ストレスなどによってこのバランスが崩れると、夜になっても交感神経が活発なままになり、心身が興奮状態でリラックスできず、不眠につながります。具体的には、寝床に入っても頭が冴えて目が覚めてしまったり、些細な物音で目が覚めやすくなったり、動悸や息苦しさを感じて眠れなくなったりします。40代で感じる睡眠の質の低下は、こうした加齢に伴う避けられない生理的変化と、それに伴う自律神経の乱れが根本的な原因の一つなのです。

② ホルモンバランスの変化(更年期の影響)

40代の睡眠の悩みを語る上で、ホルモンバランスの変化、特に「更年期」の影響は避けて通れません。更年期は閉経前後の約10年間を指し、日本人女性の平均閉経年齢が約50歳であることから、40代半ばから多くの女性がその影響を受け始めます。

女性の更年期において中心的な役割を果たすのが、女性ホルモン「エストロゲン」の急激な減少です。エストロゲンは、排卵や月経といった生殖機能だけでなく、自律神経の調整、骨の健康、皮膚の潤い、そして睡眠にも深く関わっています。

エストロゲンが減少すると、自律神経のコントロールがうまくいかなくなり、更年期特有の様々な症状が現れます。これが睡眠に直接的な影響を及ぼすのです。

- ホットフラッシュ・寝汗:突然、顔や上半身がカッと熱くなり、大量の汗をかく症状です。これが夜間に起こると、不快感で目が覚めてしまい、中途覚醒の大きな原因となります。

- 不安・抑うつ気分:エストロゲンの減少は、脳内のセロトニンなど、精神を安定させる神経伝達物質の働きにも影響を与えます。そのため、理由のない不安感や気分の落ち込みが起こりやすくなり、それが寝つきの悪さや早朝覚醒につながることがあります。

- 動悸・息切れ:自律神経の乱れから、就寝中に突然心臓がドキドキしたり、息苦しさを感じたりして目が覚めることもあります。

一方で、更年期は女性だけの問題ではありません。「男性更年期(LOH症候群:加齢男性性腺機能低下症候群)」も、40代以降の男性の睡眠の質を低下させる一因です。男性の場合は、男性ホルモン「テストステロン」が加齢やストレスによって緩やかに減少します。テストステロンの減少は、意欲の低下、性機能の減退、筋肉量の減少といった症状に加え、不眠、倦怠感、気分の落ち込みなどを引き起こすことがあります。

このように、男女問わず40代はホルモンバランスの大きな転換期であり、それが自律神経の乱れを介して睡眠の質を著しく低下させる可能性があることを理解しておくことが重要です。

③ 仕事や家庭環境によるストレスの増加

加齢やホルモンの変化といった内的要因に加えて、40代を取り巻く外的要因、すなわち社会的な役割や環境の変化に伴うストレスの増加も、睡眠の質を悪化させる大きな原因です。

40代は、多くの人にとってキャリアの重要な時期にあたります。

- 中間管理職のプレッシャー:上司と部下の板挟みになり、目標達成の責任と部下育成の責任を同時に負うなど、精神的なプレッシャーが増大します。

- キャリアへの不安:昇進や転職、あるいはリストラなど、将来のキャリアパスに対する不安や焦りがストレスとなることもあります。

- 増える責任と業務量:専門性が高まり、より複雑で責任の重い仕事を任されるようになる一方で、業務量も増えがちです。

家庭環境においても、40代は大きな変化と責任を伴う時期です。

- 子育ての悩み:子どもの思春期や受験など、子育てに関する悩みは尽きません。子どもの将来を案じるあまり、夜も眠れなくなるという親は少なくありません。

- 親の介護:親が高齢になり、介護が必要になるケースが増えてきます。仕事と介護の両立は心身ともに大きな負担となり、不規則な生活や精神的ストレスから睡眠障害を引き起こすことがあります。

- 経済的な負担:子どもの教育費、住宅ローン、老後の資金など、将来に向けた経済的な不安がストレスとなってのしかかります。

これらの様々なストレスに晒されると、私たちの身体は「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌します。コルチゾールは、血糖値や血圧を上昇させて身体を「闘争・逃走モード」にする働きがあり、日中の活動には不可欠です。しかし、慢性的なストレスによって夜間もコルチゾールの分泌が高いままだと、脳が覚醒状態から抜け出せず、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりします。

このように、40代は加齢による内的変化と、社会・家庭環境による外的ストレスが複合的に絡み合い、睡眠の悩みが顕在化しやすい「睡眠の曲がり角」とも言える年代なのです。

要注意!睡眠不足が40代の心身に与える悪影響

「多少の寝不足は気合で乗り切れる」と考えているなら、それは非常に危険なサインです。特に心身の変化が著しい40代にとって、慢性的な睡眠不足は、単なる日中の眠気だけでなく、将来の健康を脅かす深刻なリスクをいくつもはらんでいます。ここでは、睡眠不足が40代の心身に与える具体的な悪影響について解説します。

身体へのリスク(生活習慣病・肥満・免疫力低下)

睡眠は、身体のメンテナンスを行うための重要な時間です。この時間が不足すると、様々な機能に支障をきたし、重大な病気のリスクを高めます。

1. 生活習慣病のリスク増大

睡眠不足は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の強力な危険因子です。

- 高血圧:睡眠中は血圧が下がり、血管や心臓を休ませる時間です。しかし、睡眠不足になると交感神経が優位な時間が長くなり、血圧が高い状態が続きます。これが慢性化すると、高血圧を発症し、動脈硬化を進行させ、将来的には心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。

- 糖尿病:睡眠不足は、血糖値を下げるホルモンである「インスリン」の働きを悪くします(インスリン抵抗性)。これにより、血糖値が下りにくくなり、2型糖尿病の発症リスクが著しく上昇することが多くの研究で示されています。

- 脂質異常症:睡眠不足は悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪を増やし、善玉(HDL)コレステロールを減らす傾向があることも報告されており、脂質異常症のリスクを高めます。

2. 肥満になりやすくなる

「寝不足だと太る」というのは、科学的な根拠のある事実です。睡眠不足になると、食欲をコントロールする2つのホルモンのバランスが崩れます。

- グレリン(食欲増進ホルモン)の分泌が増加する。

- レプチン(食欲抑制ホルモン)の分泌が減少する。

この結果、食欲のブレーキが効かなくなり、特に高カロリーで高脂肪、高糖質なものを欲しやすくなります。さらに、日中の疲労感から活動量が減ることも相まって、消費カロリーよりも摂取カロリーが上回り、肥満につながりやすいのです。肥満は、前述の生活習慣病をさらに悪化させる要因ともなります。

3. 免疫力の低下

睡眠中には、免疫システムを活性化させるサイトカインという物質が作られます。睡眠が不足すると、このサイトカインの産生が減少し、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まります。その結果、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、治りにくくなったりします。また、体内の微細な炎症が慢性化し、様々な疾患の原因となる可能性も指摘されています。

美容へのリスク(肌の老化)

40代になると、シミやシワ、たるみといった肌の老化サインが気になり始めますが、睡眠不足は肌の老化を加速させる大きな要因です。美肌を保つためには、高価な化粧品を使うこと以上に、質の高い睡眠を確保することが重要です。

その鍵を握るのが、「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、子どもの成長に不可欠なだけでなく、成人にとっても細胞の新陳代謝を促し、日中に受けたダメージを修復する重要な役割を担っています。特に、肌のターンオーバー(新しい皮膚細胞への生まれ変わり)を促進し、コラーゲンやエラスチンの生成を助ける働きがあります。

この成長ホルモンは、入眠後の最初の深いノンレム睡眠の間に最も多く分泌されます。しかし、睡眠不足であったり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が著しく妨げられます。

その結果、以下のような肌トラブルが起こりやすくなります。

- シミ・くすみ:肌のターンオーバーが滞り、古い角質やメラニンが排出されにくくなるため、肌がくすんで見えたり、シミが定着しやすくなったりします。

- シワ・たるみ:コラーゲンやエラスチンの生成が減少し、肌のハリや弾力が失われるため、シワやたるみが目立つようになります。

- 肌荒れ・ニキビ:肌のバリア機能が低下し、外部からの刺激に弱くなるため、乾燥や肌荒れ、大人ニキビができやすくなります。

- 目の下のクマ:血行不良により、目の下に青黒いクマができやすくなります。

「睡眠は最高の美容液」と言われるように、若々しい肌を保つためには、十分な質の高い睡眠が不可欠なのです。

精神へのリスク(メンタル不調・うつ)

睡眠不足の影響は、身体や肌だけに留まりません。脳、特に精神状態に深刻な影響を及ぼします。

睡眠には、日中の感情的な出来事を処理し、心のバランスを整える役割があります。この機能が損なわれると、メンタルヘルスに様々な問題が生じます。

- 感情の不安定化:睡眠不足になると、感情のコントロールを司る脳の前頭前野の機能が低下し、不安や恐怖を感じる扁桃体が過剰に活動しやすくなります。その結果、些細なことでイライラしたり、落ち込んだり、不安になったりと、感情の起伏が激しくなります。

- ストレス耐性の低下:心身をリフレッシュする機会が失われるため、ストレスに対する抵抗力が弱まります。普段なら気にならないようなことでも、大きなストレスとして感じてしまうようになります。

- うつ病のリスク増加:慢性的な睡眠不足は、精神を安定させる神経伝達物質である「セロトニン」の働きを低下させることが知られています。不眠はうつ病の代表的な症状の一つですが、逆に不眠がうつ病の引き金になることも多く、両者は密接な関係にあります。実際に、不眠症の人はそうでない人に比べて、うつ病を発症するリスクが数倍高いという研究結果も報告されています。

40代はただでさえストレスの多い年代です。そこに睡眠不足が加わることで、心のバランスが崩れやすくなり、メンタル不調やうつ病といった深刻な状態に陥るリスクが高まることを、強く認識しておく必要があります。

日中のパフォーマンス低下(集中力・判断力)

睡眠不足が日中の仕事や活動に悪影響を及ぼすことは、誰もが経験的に知っているでしょう。その影響は、単なる「眠気」に留まりません。

脳の中でも特に高度な思考や判断を司る「前頭前野」は、睡眠不足の影響を最も受けやすい部分です。前頭前野の機能が低下すると、以下のような認知機能が著しく損なわれます。

- 集中力の低下:注意力が散漫になり、一つの作業に集中し続けることが困難になります。ケアレスミスが増えたり、会議の内容が頭に入ってこなかったりします。

- 判断力・意思決定能力の低下:物事を論理的に考え、複雑な状況で最適な判断を下す能力が鈍ります。リスクを過小評価したり、衝動的な決定を下したりしやすくなります。

- 記憶力・学習能力の低下:新しい情報を覚えたり、覚えたことを思い出したりすることが難しくなります。

- 創造性・発想力の低下:固定観念にとらわれ、新しいアイデアや柔軟な発想が生まれにくくなります。

- コミュニケーション能力の低下:相手の話を理解したり、自分の考えを的確に伝えたりすることが難しくなり、会話がスムーズに進まなくなることがあります。

さらに危険なのが「マイクロスリープ」です。これは、本人が自覚しないまま、数秒間だけ眠りに落ちる現象です。会議中やデスクワーク中ならまだしも、車の運転中や機械の操作中にマイクロスリープが起これば、重大な事故につながりかねません。

40代のビジネスパーソンにとって、日中の高いパフォーマンスを維持することは極めて重要です。睡眠時間を削って仕事をすることは、長期的には生産性を著しく低下させ、キャリアにとっても大きなマイナスとなることを理解すべきです。

時間だけじゃない!睡眠の「質」の重要性

「毎日8時間寝ているはずなのに、なぜか疲れが取れない」。そんな経験はありませんか。それは、睡眠の「量」は足りていても、「質」が低いことが原因かもしれません。特に40代からは、睡眠時間の確保と同時に、いかに深くぐっすりと眠るか、という「睡眠の質」に目を向けることが極めて重要になります。

深い眠り「ノンレム睡眠」とは

私たちの睡眠は、一晩中同じ状態が続いているわけではありません。性質の異なる2つの睡眠、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」が、約90〜120分の周期で繰り返されています。

- レム睡眠(Rapid Eye Movement Sleep)

- 脳は活発に活動しており、記憶の整理や定着が行われています。夢を見るのは、主にこのレム睡眠の時です。

- 身体の筋肉は完全に弛緩しており、「身体の休息」のための睡眠と言えます。

- 眼球が素早く動く(Rapid Eye Movement)のが特徴です。

- ノンレム睡眠(Non-Rapid Eye Movement Sleep)

- 脳の活動が低下し、大脳を休息させるための睡眠です。

- 眠りの深さによって、ステージ1(うとうと状態)、ステージ2(軽い眠り)、ステージ3(深い眠り)の3段階に分けられます。

- 「脳の休息」のための睡眠と言えます。

この中で、睡眠の質を語る上で最も重要なのが、ノンレム睡眠のステージ3、いわゆる「深い眠り」または「徐波睡眠」です。この最も深い眠りは、主に就寝後、前半の3時間程度に集中して現れます。

この深いノンレム睡眠中に、私たちの身体と脳では以下のような極めて重要な活動が行われています。

- 成長ホルモンの大量分泌:肌のターンオーバーの促進、筋肉や骨の修復、疲労回復など、身体のメンテナンスを行う成長ホルモンが、一晩のうちで最も多く分泌されます。

- 脳の老廃物の除去:脳内のゴミ掃除システム(グリンパティックシステム)が最も活発に働き、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβなどの有害なタンパク質を洗い流します。

- 免疫機能の強化:免疫細胞を活性化させる物質が作られ、病気への抵抗力を高めます。

- ストレスの軽減:ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制され、脳が休息します。

つまり、いくら長く寝ていても、この最初の深いノンレム睡眠が十分に取れていないと、心身の疲労は回復せず、「たくさん寝たのにスッキリしない」という状態に陥ってしまうのです。カフェインやアルコールの摂取、寝る前のスマホ操作、ストレスなどは、この貴重な深い眠りを妨げる大きな要因となります。40代の睡眠改善は、単に就寝時間を早めるだけでなく、いかにしてこの「黄金の3時間」とも言える深い眠りを確保するかにかかっていると言っても過言ではありません。

簡単にできる睡眠の質セルフチェック

自分の睡眠の質が良いのか悪いのか、客観的に判断するのは難しいものです。そこで、専門的な機器を使わなくても、日々のちょっとしたサインから睡眠の質をセルフチェックできるリストを用意しました。以下の項目に当てはまるものがないか、確認してみましょう。

| カテゴリ | チェック項目 | 当てはまる場合に考えられる問題 |

|---|---|---|

| 寝つき | □ 寝床に入ってから、実際に眠りにつくまで30分以上かかることが多い | 入眠障害の可能性。ストレス、体内時計の乱れ、寝室環境の問題などが考えられます。 |

| 睡眠の維持 | □ 夜中に2回以上目が覚める(トイレは除く) | 中途覚醒の可能性。加齢、ストレス、アルコール、睡眠時無呼吸症候群などが原因のことがあります。 |

| □ いったん目が覚めると、なかなか寝付けない | 中途覚醒と再入眠困難。不安感が強い場合などに見られます。 | |

| 目覚め | □ 予定していた時刻より2時間以上早く目が覚めてしまい、その後眠れない | 早朝覚醒の可能性。うつ病の初期症状や加齢と関連が深いとされます。 |

| □ 朝、目が覚めた時に「ぐっすり眠った」という満足感がない | 熟眠障害の可能性。深いノンレム睡眠が不足しているサインです。 | |

| □ 起きた時に、頭痛や身体の痛み、だるさを感じる | 睡眠中の姿勢の問題(寝具が合っていない)、歯ぎしり、睡眠時無呼吸症候群などが考えられます。 | |

| 日中の状態 | □ 日中、仕事や会議中に強い眠気を感じる | 睡眠不足または睡眠の質の低下。特に睡眠時無呼吸症候群では日中の過度な眠気が特徴です。 |

| □ 集中力が続かず、簡単なミスが増えた | 睡眠不足による認知機能の低下が疑われます。 | |

| □ 家族やパートナーから、いびきや睡眠中の呼吸の停止を指摘された | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の強い疑い。専門医への相談が強く推奨されます。 |

【診断の目安】

- 1〜2個当てはまる:睡眠の質が少し低下しているかもしれません。生活習慣の見直しで改善が期待できます。

- 3〜5個当てはまる:睡眠の質がかなり低下しています。生活習慣の改善を積極的に行いましょう。改善が見られない場合は、専門家への相談も視野に入れましょう。

- 6個以上当てはまる:睡眠に深刻な問題を抱えている可能性があります。特に「いびきや呼吸の停止」が当てはまる場合は、早急に睡眠専門の医療機関を受診することをおすすめします。

このセルフチェックは、あくまで簡易的な目安です。しかし、自分の睡眠の状態を客観的に見つめ直す良いきっかけになります。これらのサインに気づき、早期に対策を始めることが、将来の健康を守る第一歩です。

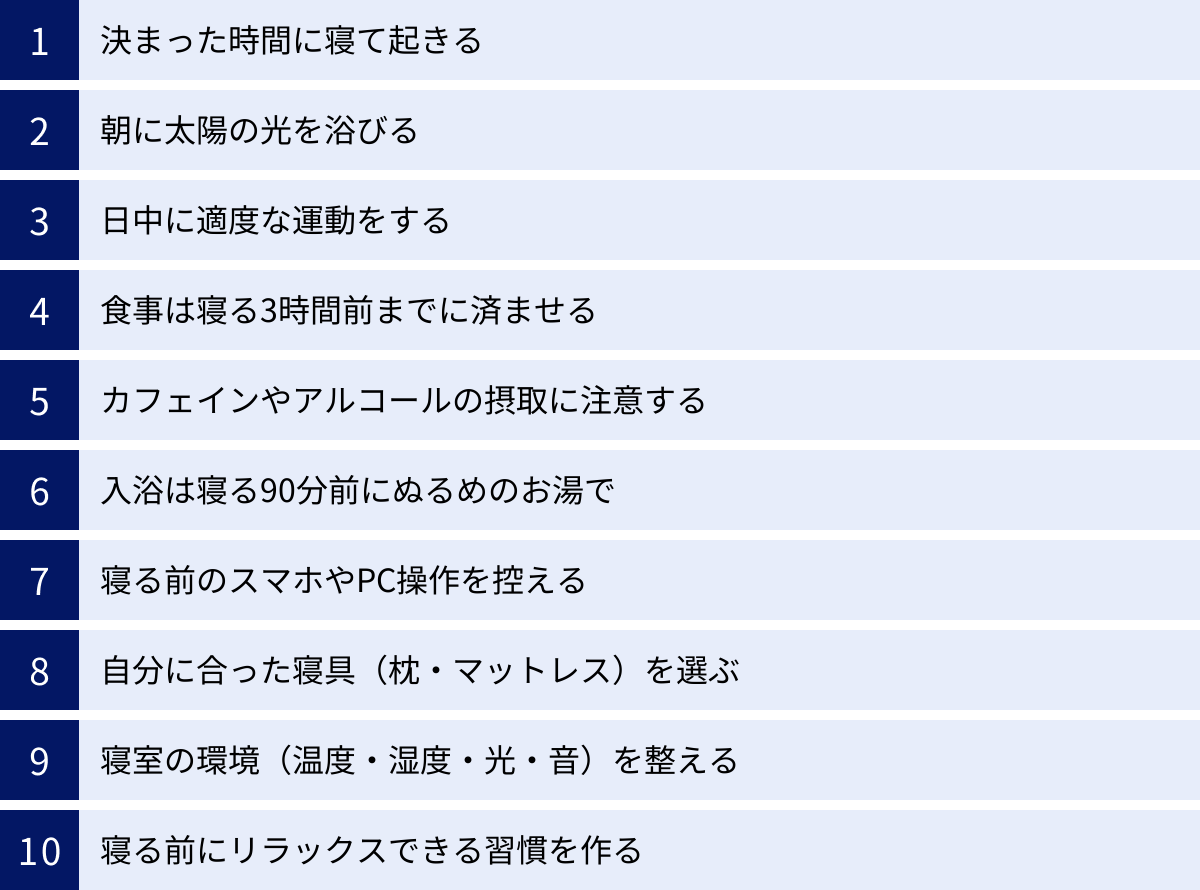

今日から実践!睡眠の質を高める10のコツ

睡眠の質を高めるためには、特別な道具や薬が必要なわけではありません。日々のちょっとした習慣を見直すだけで、驚くほど睡眠が改善されることがあります。ここでは、科学的根拠に基づいた、今日からすぐに実践できる10のコツを具体的に紹介します。

① 決まった時間に寝て起きる

最も基本的かつ重要なのが、毎日同じ時間に就寝し、同じ時間に起床することです。私たちの身体には、「サーカディアンリズム」と呼ばれる約24時間周期の体内時計が備わっています。このリズムが規則正しく刻まれることで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとスッキリと目覚めることができます。

平日と休日で就寝・起床時間が大きくずれると、体内時計が乱れてしまい、「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれる状態になります。これが、月曜日の朝に感じるだるさや不調の大きな原因です。休日であっても、平日との差は2時間以内に留めるように心がけましょう。毎日同じ時間に寝て起きる習慣は、安定した睡眠リズムを作り出すための土台となります。

② 朝に太陽の光を浴びる

体内時計をリセットし、正しいリズムに調整するための最強のスイッチが「太陽の光」です。朝、目が覚めたら、まずはカーテンを開けて、太陽の光を15〜30分程度浴びましょう。

網膜から入った光の刺激が脳に伝わると、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌がストップします。これにより、身体は活動モードに切り替わります。そして、この光を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、夜の自然な眠気を誘うのです。つまり、朝の光が、夜の快眠を予約してくれるというわけです。ベランダに出る、窓際で朝食をとる、少しだけ散歩するなど、日常生活に無理なく取り入れてみましょう。

③ 日中に適度な運動をする

日中に身体を動かすことも、夜の睡眠の質を高めるのに非常に効果的です。運動には、主に2つの快眠効果があります。

一つは、適度な疲労感です。身体を動かすことで心地よい疲労感が得られ、寝つきが良くなります。もう一つは、深部体温のコントロールです。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上がります。その後、夜にかけて体温が下がっていく際の落差が大きくなるほど、強い眠気を感じやすくなります。

おすすめは、夕方(就寝の3〜4時間前)に30分程度の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)を行うことです。激しすぎる運動は、逆に交感神経を興奮させてしまうため逆効果です。継続することが何より大切なので、自分が楽しめる範囲の運動を習慣にしましょう。

④ 食事は寝る3時間前までに済ませる

就寝直前に食事をとると、睡眠の質が著しく低下します。胃の中に食べ物が残っていると、身体は消化活動を優先するため、脳や身体が十分に休むことができません。特に、脂っこい食事や量の多い食事は消化に時間がかかり、深い眠りを妨げる大きな原因となります。

夕食は、できるだけ就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。もし、仕事などで帰宅が遅くなり、どうしても寝る直前に食事をとる必要がある場合は、お粥やスープ、うどんなど、消化の良いものを少量摂るに留めましょう。

⑤ カフェインやアルコールの摂取に注意する

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分〜1時間でピークに達し、その効果は4〜6時間程度持続すると言われています。敏感な人では、それ以上影響が残ることもあります。寝つきを妨げないためには、カフェインの摂取は遅くとも就寝の4〜6時間前までにしましょう。午後のコーヒーは控え、ノンカフェインのハーブティーなどに切り替えるのがおすすめです。

また、「寝酒」としてアルコールを飲む習慣がある人もいますが、これは睡眠にとって最悪の習慣の一つです(詳細は後述)。

⑥ 入浴は寝る90分前にぬるめのお湯で

質の高い睡眠を得るためには、入浴のタイミングと温度が重要です。鍵となるのは、ここでも「深部体温」です。

就寝の90分〜120分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのが最も効果的です。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がって90分ほどかけてゆっくりと下がっていきます。この体温の低下が、脳に「眠る時間だ」というサインを送り、スムーズで深い眠りへと誘います。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、身体を興奮させてしまうので逆効果です。

⑦ 寝る前のスマホやPC操作を控える

現代人にとって最も難しい習慣かもしれませんが、睡眠の質を考える上で避けては通れないのが、寝る前のデジタルデバイスの使用を控えることです。スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光です。

夜間にこのブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体のサイクルが後ろにずれたり、眠りが浅くなったりします。少なくとも就寝の1時間前にはスマホやPCの操作を終え、寝室には持ち込まないのが理想です。

⑧ 自分に合った寝具(枕・マットレス)を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。特に、枕とマットレスは体に直接触れるものであり、合わないものを使っていると、睡眠の質が下がるだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。

- マットレス:硬すぎず、柔らかすぎず、理想的な寝姿勢(立っている時と同じように、背骨が自然なS字カーブを描く状態)を保てるものを選びましょう。体圧が適切に分散され、スムーズに寝返りが打てることも重要です。

- 枕:マットレスに寝た時に、首の骨(頸椎)が自然なカーブを保てる高さが理想です。高すぎると首や肩が凝り、低すぎると頭に血が上りやすくなります。素材や硬さも、自分の好みに合わせて選びましょう。

寝具は高価な買い物ですが、長期的な健康への投資と捉え、可能であれば専門店で専門家のアドバイスを受けながら、実際に試してから選ぶことをおすすめします。

⑨ 寝室の環境(温度・湿度・光・音)を整える

快適な睡眠のためには、寝室を「眠るためだけの聖域」にすることが大切です。以下の4つの要素を最適化しましょう。

- 温度・湿度:快適と感じる温度は季節によって異なりますが、一般的に夏は25〜26℃、冬は22〜23℃程度が推奨されます。湿度は年間を通じて50〜60%に保つのが理想です。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用しましょう。

- 光:睡眠中は、できるだけ部屋を真っ暗にすることが重要です。豆電球や常夜灯のわずかな光でも、メラトニンの分泌を妨げる可能性があります。遮光性の高いカーテンを利用したり、アイマスクを使ったりするのも効果的です。

- 音:静かな環境が理想ですが、完全に無音だと逆に小さな物音が気になってしまうこともあります。その場合は、ホワイトノイズマシンや、川のせせらぎなどの環境音を小さく流すことで、外部の騒音をマスキングする効果が期待できます。

- その他:寝室では仕事や食事をしない、眠りに関係ないものを置かないなど、「寝室=眠る場所」と脳に認識させることが、スムーズな入眠につながります。

⑩ 寝る前にリラックスできる習慣を作る

寝る前に心身をリラックスさせ、スムーズに副交感神経を優位に切り替えるための「入眠儀式」を持つことも非常に有効です。毎日同じ行動を繰り返すことで、脳と身体に「これから眠る時間だ」という合図を送ることができます。

- 穏やかな音楽を聴く:クラシックやヒーリングミュージックなど、歌詞のないゆったりとした曲がおすすめです。

- 読書をする:電子書籍ではなく、紙の本を選びましょう。興奮するような内容ではなく、エッセイや詩集などが適しています。

- 軽いストレッチやヨガ:筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。深い呼吸を意識しながら行うと、よりリラックス効果が高まります。

- アロマテラピー:ラベンダーやカモミールなど、鎮静作用のある香りのアロマオイルをディフューザーで香らせたり、枕元に垂らしたりします。

- 瞑想・マインドフルネス:呼吸に意識を集中させ、頭の中の雑念を払い、心を落ち着かせます。

自分に合ったリラックス法を見つけ、就寝前の15〜30分をそのための時間として確保しましょう。これらの10のコツは、一つだけ行うのではなく、複数を組み合わせて実践することで、相乗効果が期待できます。できることから少しずつ、生活に取り入れてみてください。

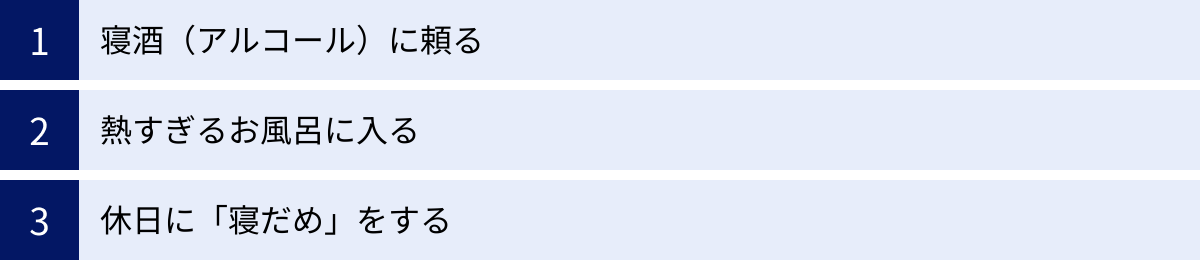

やってしまいがち?睡眠の質を下げるNG習慣

良かれと思ってやっていることや、ついついやってしまう習慣が、実は睡眠の質を著しく下げていることがあります。ここでは、特に40代が陥りやすい、睡眠の質を低下させる3つのNG習慣について、その理由と対策を詳しく解説します。

寝酒(アルコール)に頼る

「お酒を飲むとよく眠れる」と感じている人は多いかもしれません。確かに、アルコールには鎮静作用があるため、一時的に寝つきが良くなる効果はあります。しかし、総合的に見ると、アルコールは睡眠の質を深刻に破壊する「睡眠の敵」です。

アルコールが睡眠に及ぼす悪影響は、主に以下の3つです。

- 睡眠の後半部分を浅くする

アルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という有害物質が生成されます。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する覚醒作用があるため、飲酒後数時間経った睡眠の後半になると、眠りが浅くなり、中途覚醒が増えてしまいます。「夜中に何度も目が覚める」という現象は、これが原因であることが多いのです。結果として、最も重要な深いノンレム睡眠が減少し、睡眠による回復効果が大きく損なわれます。 - 利尿作用による中途覚醒

アルコールには強い利尿作用があります。これにより、夜中に尿意で目が覚めてしまうことが増えます。特にビールなどの水分量が多いお酒を飲むと、この影響は顕著です。 - 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の悪化

アルコールには、喉の周りの筋肉を弛緩させる作用があります。これにより、気道が狭くなりやすくなり、いびきが悪化したり、睡眠時無呼吸症候群の症状が重くなったりする危険性があります。

寝つきの悪さを解消するために寝酒を始めると、だんだんと耐性ができてしまい、同じ量では眠れなくなってより多くの量を飲むようになる、という悪循環に陥り、アルコール依存症のリスクも高まります。寝酒は問題の解決ではなく、問題をより深刻にする行為だと認識し、他のリラックス方法に切り替えることが不可欠です。

熱すぎるお風呂に入る

一日の終わりに熱いお風呂に入って汗をかくのが好き、という方もいるでしょう。しかし、これも快眠の観点からはNG習慣です。

前述の通り、スムーズな入眠には「深部体温の低下」が鍵となります。ぬるめのお湯は一時的に体温を上げた後、緩やかに低下させるため入眠を促しますが、42℃を超えるような熱いお風呂は、身体にとって刺激となり、活動モードの「交感神経」を優位にしてしまいます。

これにより、心拍数が上がり、血圧が上昇し、身体が興奮・覚醒状態になってしまいます。これでは、リラックスするどころか、かえって寝つきを悪くしてしまいます。熱いお風呂に入りたい場合は、就寝直前ではなく、夕食前など、寝るまでに3〜4時間以上の間隔を空けるようにしましょう。快眠を目的とするならば、あくまで「ぬるめのお湯でリラックス」が鉄則です。

休日に「寝だめ」をする

平日の睡眠不足を補うために、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」。多くの人が経験あるかと思いますが、これも体内時計を狂わせる原因となり、長期的には睡眠の質を下げることにつながります。

私たちの体内時計(サーカディアンリズム)は、非常にデリケートです。平日と休日で起床時間が2時間以上ずれると、体内時計は時差ボケのような状態(ソーシャル・ジェットラグ)に陥ります。

例えば、平日は6時に起き、休日は10時に起きるという生活を繰り返していると、身体は週末に西へ旅行し、月曜の朝に東へ戻ってくるような時差ボケを毎週経験していることになります。その結果、

- 日曜の夜になかなか寝付けない。

- 月曜の朝、強い倦怠感や眠気を感じる(ブルーマンデー)。

- 週の前半のパフォーマンスが低下する。

といった悪影響が生じます。研究によっては、このソーシャル・ジェットラグが肥満や糖尿病のリスクを高めることも指摘されています。

平日にどうしても睡眠不足になってしまった場合、休日の寝坊は、いつもの起床時間のプラス2時間までに留めましょう。それ以上に眠い場合は、後述する「正しい昼寝」を短時間取り入れる方が、体内時計への影響を最小限に抑えられます。睡眠は「貯金」ができないということを理解し、日々の睡眠時間を安定させることが何よりも重要です。

睡眠改善に役立つおすすめアイテム

生活習慣の改善と合わせて、快眠をサポートしてくれるアイテムを取り入れるのも非常に効果的です。ここでは、特定の企業名や商品名は挙げず、睡眠の質を向上させるためにおすすめのアイテムの種類と、その選び方のポイントを解説します。

快眠マットレス・敷布団

マットレスや敷布団は、睡眠中の身体を支える土台であり、睡眠の質に最も直接的な影響を与えるアイテムの一つです。合わない寝具は、寝心地が悪いだけでなく、腰痛や肩こりの原因にもなります。選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 体圧分散性:寝た時に、腰や肩など身体の特定の部分に圧力が集中しないことが重要です。体圧がうまく分散されると、血行が妨げられず、身体への負担が軽減されます。ウレタンフォームやラテックス、ポケットコイルなど、体圧分散性に優れた素材が人気です。

- 寝姿勢の保持:理想的な寝姿勢は、立っている時と同じように背骨が自然なS字カーブを描いている状態です。柔らかすぎてお尻が沈み込むマットレスや、硬すぎて腰が浮いてしまうマットレスはNGです。自分の体型に合った適度な硬さで、背骨のラインを正しくサポートしてくれるものを選びましょう。

- 寝返りのしやすさ:私たちは一晩に20〜30回程度の寝返りを打ちます。寝返りは、同じ部位に圧力がかかり続けるのを防ぎ、血行を促進し、布団内の温度や湿度を調整する重要な役割があります。適度な反発力があり、スムーズに寝返りが打てるマットレスが理想的です。

- 通気性:人は寝ている間にコップ1杯分(約200ml)の汗をかくと言われています。湿気がこもると、不快感で目が覚めたり、カビやダニの温床になったりします。通気性の良い素材や構造のマットレスを選ぶことが大切です。

高価な買い物になるため、可能であればショールームなどで実際に横になってみて、専門のスタッフに相談しながら、自分の身体にフィットするものを選ぶことを強くおすすめします。

オーダーメイド枕

マットレスと並んで重要なのが枕です。枕の役割は、マットレスと頭・首との間にできる隙間を埋め、首の骨(頸椎)を自然なカーブに保つことです。枕が合っていないと、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こり、頭痛の原因になります。

市販の枕も数多くありますが、人の首の形や高さ、頭の重さは千差万別であるため、既製品では完全にフィットしないことも少なくありません。そこでおすすめなのが「オーダーメイド枕」です。

専門のフィッターが、首のカーブの深さや後頭部の形状、肩幅などを細かく計測し、その人にぴったりの高さや形状の枕を作ってくれます。素材(パイプ、羽、低反発ウレタンなど)も複数の中から選べ、硬さや感触の好みに合わせることが可能です。また、購入後も無料で高さ調整に応じてくれるサービスがある場合が多く、マットレスを買い替えた際などにも対応できます。自分だけの枕を作ることは、睡眠の質を向上させるための非常に効果的な投資と言えるでしょう。

遮光カーテン

睡眠ホルモンであるメラトニンは、わずかな光でも分泌が抑制されてしまいます。街灯や車のヘッドライト、月明かりなど、窓から差し込む光は、知らず知らずのうちに睡眠の質を低下させている可能性があります。

そこで役立つのが「遮光カーテン」です。遮光カーテンには、光を遮る度合いによって1級から3級までの等級があります。

- 1級遮光:遮光率99.99%以上。人の顔の表情が識別できないレベルで、寝室をほぼ真っ暗にすることができます。

- 2級遮光:遮光率99.80%以上99.99%未満。人の顔あるいは表情がわかるレベルです。

- 3級遮光:遮光率99.40%以上99.80%未満。人の表情はわかるが事務作業には暗いレベルです。

快眠のためには、最も遮光性の高い「1級遮光」のカーテンを選ぶのがおすすめです。特に、朝日の差し込みで意図せず早く目覚めてしまう人や、夜勤などで日中に眠る必要がある人には必須のアイテムと言えるでしょう。

睡眠記録アプリ

「自分の睡眠の質が低い気がするけれど、具体的にどう悪いのかわからない」という方には、「睡眠記録アプリ」が役立ちます。スマートフォンのマイクや加速度センサー、あるいはスマートウォッチと連携することで、睡眠に関する様々なデータを手軽に可視化できます。

主な機能には以下のようなものがあります。

- 睡眠時間・サイクルの記録:就寝・起床時刻、総睡眠時間に加え、レム睡眠やノンレム睡眠(深い眠り・浅い眠り)の割合をグラフで表示します。

- いびきや寝言の録音:睡眠中の音を録音し、いびきの有無や大きさを確認できます。睡眠時無呼吸症候群の発見のきっかけになることもあります。

- 心拍数・呼吸数の測定:スマートウォッチと連携することで、睡眠中の心拍数や呼吸数の変動を記録できます。

- スマートアラーム機能:設定した起床時刻の周辺で、眠りが浅いタイミング(レム睡眠)を狙ってアラームを鳴らし、スッキリとした目覚めをサポートします。

これらのアプリは医療機器ではないため、データの正確性はあくまで目安です。しかし、自分の睡眠パターンを客観的に把握し、生活習慣の改善が睡眠にどう影響したかを確認する上で非常に有用なツールとなります。記録を続けることで、睡眠改善へのモチベーション維持にもつながります。

どうしても眠れない・睡眠時間が短い時の対処法

生活習慣を改善し、快眠アイテムを試しても、仕事の都合でどうしても睡眠時間が短くなってしまったり、ストレスで眠れない夜があったりするものです。そんな時のための、応急処置的な対処法と、根本的な解決に向けた次の一手について解説します。

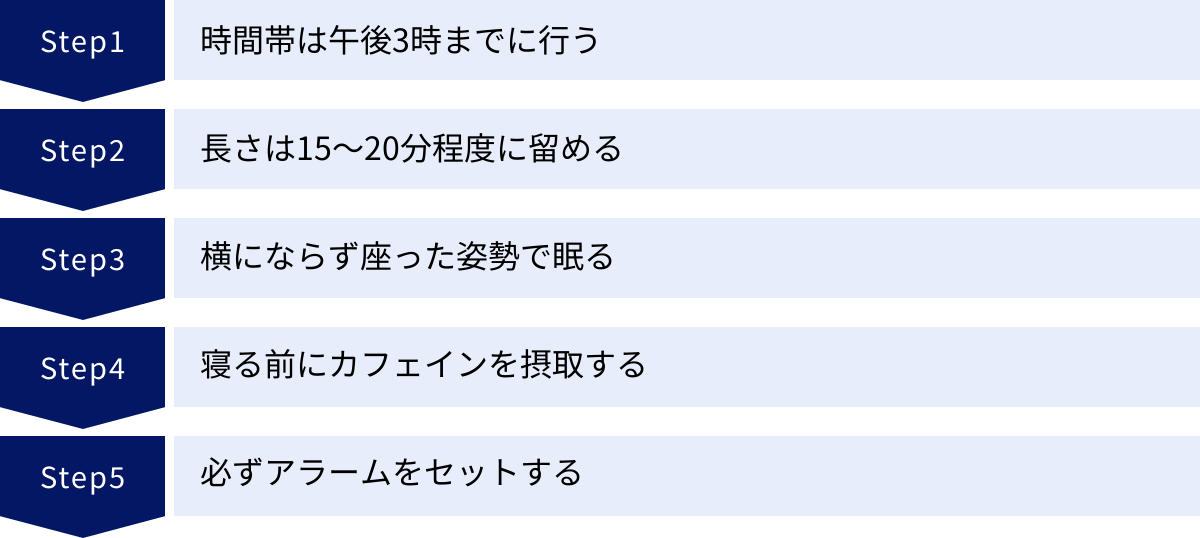

正しい昼寝のやり方と効果

日中に耐えがたいほどの眠気に襲われた時、最も効果的なのが「昼寝」です。ただし、やり方を間違えると夜の睡眠に悪影響を及ぼすため、正しい方法を実践することが重要です。この短時間の効果的な昼寝は「パワーナップ」とも呼ばれます。

【正しい昼寝(パワーナップ)のやり方】

- 時間帯:15時までに行うのが鉄則です。これより遅い時間に昼寝をすると、夜の寝つきが悪くなる原因となります。昼食後の眠気が強くなる13時〜15時頃が最適なタイミングです。

- 長さ:15〜20分程度に留めます。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、起きた時に頭がボーッとする「睡眠慣性」という状態に陥りやすくなります。また、夜の睡眠を妨げる原因にもなります。

- 姿勢:ベッドやソファで横になると深く眠りすぎてしまうため、机に突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりする姿勢がおすすめです。

- 環境:可能であれば、少し暗く静かな場所を選びましょう。アイマスクや耳栓を使うのも効果的です。

- 起きる工夫:寝過ごしを防ぐために、必ずアラームをセットしましょう。また、昼寝の直前にコーヒーなどカフェインを含む飲み物を飲むのも一つのテクニックです。カフェインが効き始めるのは摂取後20〜30分後なので、ちょうど目覚める頃に頭がスッキリします。これを「カフェインナップ」と呼びます。

【昼寝の効果】

正しく行われたパワーナップには、以下のような素晴らしい効果があります。

- 眠気の解消

- 集中力、注意力、記憶力の回復

- 作業効率の向上

- ストレスの軽減

- 創造性の向上

慢性的な睡眠不足を昼寝で解消することはできませんが、日中のパフォーマンスを一時的に回復させるための強力な武器になります。睡眠時間が短い日の午後に、ぜひ戦略的に取り入れてみてください。

改善しない場合は専門医への相談も検討する

セルフケアを2週間〜1ヶ月ほど続けても、以下のような症状が改善しない場合は、単なる睡眠の質の低下ではなく、治療が必要な「睡眠障害」が隠れている可能性があります。

- 週に3日以上、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めるといった症状が1ヶ月以上続いている(不眠症)

- 家族から、大きないびきや睡眠中に呼吸が止まっていることを指摘された(睡眠時無呼吸症候群)

- 夜、寝ようとすると脚がムズムズして、じっとしていられなくなる(むずむず脚症候群)

- 日中に、時と場所を選ばず突然耐えがたい眠気に襲われる(ナルコレプシー)

これらの症状に心当たりがある場合は、一人で悩まずに専門医に相談しましょう。睡眠障害を専門に扱う診療科は、精神科、心療内科、神経内科、耳鼻咽喉科など多岐にわたりますが、どこに行けばよいか分からない場合は、まずは「睡眠外来」や「睡眠クリニック」といった専門の医療機関を探すのが確実です。

専門医は、問診や睡眠日誌、必要に応じて終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)などを用いて、睡眠の問題の根本原因を正確に診断します。そして、その原因に応じて、認知行動療法(CBT-I)や薬物療法、CPAP療法(睡眠時無呼吸症候群の場合)など、適切な治療法を提案してくれます。

睡眠の問題を放置することは、様々な生活習慣病や精神疾患のリスクを高め、生活の質(QOL)を著しく低下させます。専門家の助けを借りることは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、自身の健康に責任を持つ、賢明な判断と言えるでしょう。

40代の睡眠に関するよくある質問

ここでは、40代の方々から特によく寄せられる睡眠に関する疑問について、専門的な知見を交えながらお答えします。

ショートスリーパーとは?自分もなれる?

メディアなどで「睡眠時間が3〜4時間でも平気なショートスリーパー」という言葉を見聞きし、憧れを抱く方もいるかもしれません。「自分もショートスリーパーになれれば、もっと時間を有効活用できるのに」と考える人もいるでしょう。

結論から言うと、ショートスリーパーは、努力や訓練でなれるものではありません。

ショートスリーパーは、DEC2という特定の遺伝子に変異がある、ごく一部の人々を指します。彼らは、先天的に短い睡眠時間でも心身の健康を維持できる特殊な体質を持っています。その割合は、人口の1%未満とも言われ、極めて稀な存在です。

多くの人が「自分はショートスリーパーかもしれない」と感じている場合、それは単に慢性的な睡眠不足の状態に身体が慣れてしまっている「短時間睡眠者」である可能性が非常に高いです。本人は平気だと思っていても、気づかないうちに認知機能が低下していたり、将来の健康リスクを蓄積していたりします。

無理に睡眠時間を削ってショートスリーパーを目指すことは、高血圧、糖尿病、肥満、うつ病、認知症など、様々な疾患のリスクを自ら高める非常に危険な行為です。自分の遺伝的体質を無視して睡眠時間を削ることは、健康を犠牲にして時間を捻出するようなものであり、長期的には必ずマイナスの結果をもたらします。自分の最適な睡眠時間を見つけ、それを確保する努力をすることの方が、はるかに賢明で生産的な選択です。

睡眠薬やサプリメントに頼ってもいい?

眠れない日々が続くと、手軽に解決できる方法として睡眠薬やサプリメントに頼りたくなる気持ちはよく分かります。しかし、これらを利用する際には、正しい知識と注意が必要です。

【睡眠薬(睡眠導入剤)について】

睡眠薬は、医師の診断と処方が必要な医薬品です。不眠症の治療において、非常に有効な選択肢の一つとなり得ます。現代の睡眠薬は、かつてのものに比べて安全性も高まっています。

しかし、医師の指示なしに他人の薬をもらったり、自己判断で量を増やしたり減らしたりすることは絶対にやめてください。睡眠薬には、依存性や耐性(だんだん効かなくなる)、翌日への持ち越し効果(眠気やだるさ)、記憶障害などの副作用のリスクが伴います。

睡眠薬は、あくまで「眠れない」という辛い症状を一時的に緩和し、その間に生活習慣の改善やストレス対処といった根本原因の解決に取り組むための「補助輪」のようなものです。漫然と長期間使用し続けるべきものではありません。使用する場合は、必ず医師の指導のもと、用法・用量を守って正しく服用することが大前提です。

【サプリメントについて】

ドラッグストアなどでは、グリシン、テアニン、GABA、バレリアンといった成分を含んだ「睡眠サポートサプリメント」が数多く販売されています。これらは医薬品ではなく「食品」に分類され、比較的気軽に試すことができます。

これらの成分には、リラックス効果を高めたり、入眠をサポートしたりする働きが報告されており、人によっては効果を感じる場合もあります。しかし、その効果は医薬品に比べて穏やかであり、効果や安全性に関する科学的根拠が確立されていないものも多いのが現状です。

サプリメントは、あくまで生活習慣の改善を基本とした上での、補助的な役割と考えるべきです。「サプリを飲んでいるから大丈夫」と安心し、夜更かしなどの不健康な習慣を続けていては本末転倒です。また、他の薬との飲み合わせや、アレルギーなどの問題もあるため、持病がある方や薬を服用中の方は、使用前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

結論として、睡眠の問題を解決する第一歩は、常に生活習慣の見直しです。それでも改善が難しい場合に、専門医の指導のもとで睡眠薬を適切に使用したり、補助的にサプリメントを試したりするというのが正しい順序です。安易に薬やサプリに頼る前に、まずはこの記事で紹介したようなセルフケアを実践してみてください。

まとめ:40代こそ睡眠を見直し、健康的な毎日を送ろう

本記事では、40代の理想の睡眠時間に始まり、睡眠の悩みが増える原因、睡眠不足がもたらす心身へのリスク、そして睡眠の質を高めるための具体的な方法まで、幅広く解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- 40代の理想の睡眠時間は7時間前後が目安ですが、個人差があるため、日中のパフォーマンスを基準に自分に合った時間を見つけることが重要です。

- 40代は、加齢による身体の変化、ホルモンバランスの乱れ(更年期)、仕事や家庭のストレスという3つの要因が重なり、睡眠の質が低下しやすい「睡眠の曲がり角」の年代です。

- 睡眠不足は、生活習慣病や肥満、肌の老化、メンタル不調、日中のパフォーマンス低下など、心身に深刻な悪影響を及ぼすため、決して軽視してはいけません。

- 重要なのは睡眠の「量」だけでなく、いかに深く眠るかという「質」です。特に、入眠後最初の深いノンレム睡眠を確保することが、心身の回復に不可欠です。

- 睡眠の質を高めるには、「決まった時間に寝て起きる」「朝に光を浴びる」「日中に運動する」「寝る前のスマホを控える」といった日々の生活習慣の見直しが最も効果的です。

- 寝酒や休日の寝だめといったNG習慣を避け、自分に合った寝具や快眠アイテムを取り入れることも、質の高い睡眠への近道となります。

- セルフケアで改善しない場合は、睡眠障害の可能性も視野に入れ、一人で悩まずに専門医に相談する勇気を持ちましょう。

40代は、人生の折り返し地点とも言える重要な時期です。これからの人生をより健康で、エネルギッシュに、そして自分らしく生きていくために、「睡眠」は最高の自己投資となります。

今日から一つでも二つでも、できることから始めてみませんか。睡眠が変われば、日中の活力が変わります。日中の活力が変われば、仕事の成果や人間関係が変わり、ひいては人生そのものがより豊かなものへと変わっていくはずです。この記事が、あなたの睡眠を見直し、健やかな毎日を送るための一助となれば幸いです。