30代は仕事での責任が増し、結婚や出産といったライフステージの変化も訪れる、公私ともに多忙を極める年代です。日々のタスクに追われ、「気づけば自分の睡眠時間を削っていた」という方も少なくないでしょう。しかし、睡眠は単なる休息ではありません。心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するための重要な基盤です。

この記事では、30代の理想的な睡眠時間に始まり、男女別の平均睡眠時間の実態、睡眠不足がもたらす深刻な影響、そして忙しい毎日の中でも睡眠の質を劇的に向上させる具体的な方法まで、網羅的に解説します。あなたの毎日をより健やかで充実したものに変えるための、睡眠に関する知識と実践的なヒントがここにあります。

目次

30代の理想の睡眠時間とは

30代における理想の睡眠時間は、一体どのくらいなのでしょうか。この問いに対する最も一般的な答えは、成人の推奨睡眠時間として知られる「7時間から9時間」です。これは、米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)をはじめとする多くの研究機関が、膨大な研究データに基づいて提唱している時間です。

しかし、なぜこの時間が必要なのでしょうか。その理由は、睡眠が持つ多岐にわたる重要な役割にあります。睡眠は、単に体を休ませるだけではありません。日中に酷使した脳をクールダウンさせ、記憶を整理・定着させる、心身の疲労を回復させる、ホルモンバランスを整える、そして免疫機能を正常に保つなど、生命維持に不可欠な活動を行っています。

私たちの睡眠は、大きく分けて「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類で構成されています。

- ノンレム睡眠: 脳を休息させる深い眠り。眠りの深さによって3つのステージ(N1, N2, N3)に分かれています。特に最も深い眠りであるステージN3(徐波睡眠)では、成長ホルモンが分泌され、体の修復や疲労回復が活発に行われます。

- レム睡眠: 体は休息状態にありますが、脳は活発に動いている浅い眠り。この間に、日中に学習したことや経験したことの記憶が整理・定着されると考えられています。夢を見るのも主にこのレム睡眠の時です。

健康な成人の場合、このノンレム睡眠とレム睡眠が約90分から120分を1セットとして、一晩に4〜5回繰り返されます。このサイクルを適切に繰り返すために、合計で7〜9時間程度の睡眠が必要となるのです。もし睡眠時間がこれより短いと、特に深いノンレム睡眠や、記憶の定着に重要な後半のレム睡眠が不足しがちになり、心身に様々な不調が現れ始めます。

ただし、忘れてはならないのが「理想の睡眠時間」には個人差があるという点です。「7時間寝ないとダメ」と一概に決めつけるのではなく、自分自身の体と心の声に耳を傾けることが重要です。日中に眠気を感じずに集中して活動できるか、朝スッキリと目覚められるか、気分は安定しているか、といった点が、あなたにとっての睡眠時間が足りているかどうかの指標となります。

自分に最適な睡眠時間を見つけるための一つの方法として、休日にアラームをかけずに自然に目が覚めるまで眠り、その時間を記録してみるのがおすすめです。数週間試してみて、最も体調が良いと感じる睡眠時間を見つけ出すことが、理想への第一歩です。

30代は、キャリアの基盤を固め、家庭を築き、人生の方向性を定める重要な時期です。この時期の睡眠不足は、単なる一時的な体調不良に留まらず、長期的な健康や将来のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす可能性があります。理想の睡眠時間を確保することは、未来の自分への最も価値ある投資と言えるでしょう。時間だけでなく、「質」にも目を向け、自分にとってのベストな睡眠を見つけていくことが、この多忙な年代を乗り切る鍵となります。

30代の平均睡眠時間【男女別】

理想の睡眠時間が7時間から9時間である一方で、日本の30代は実際にどのくらい眠れているのでしょうか。公的な統計データを見ると、理想と現実の間に大きなギャップが存在することが明らかになります。

厚生労働省が発表した「令和3年国民健康・栄養調査」によると、1日の平均睡眠時間が6時間未満の人の割合は、30代男性で42.9%、30代女性で46.2%にものぼります。これは、30代の男女の4割以上が、健康維持に必要とされる睡眠時間を確保できていないという深刻な実態を示しています。

また、総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」では、有業者の睡眠時間がより詳細に分析されています。この調査結果を基に、30代の男女別の平均睡眠時間を詳しく見ていきましょう。

| 30代男性(有業者) | 30代女性(有業者) | |

|---|---|---|

| 平日(週全体平均)の睡眠時間 | 7時間26分 | 7時間13分 |

参照:総務省統計局 令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果

この表を見ると、男女ともに平日の平均睡眠時間は7時間を少し超える程度であり、推奨される睡眠時間の下限に近いことがわかります。しかし、これはあくまで「平均値」です。前述の通り4割以上の人が6時間未満である実態を考えると、一部の人が比較的長い睡眠時間を取る一方で、多くの人が深刻な睡眠不足に陥っているという二極化が進んでいる可能性が考えられます。

30代男性の平均睡眠時間

30代男性の平均睡眠時間は7時間26分です。この年代の男性は、キャリアにおいて重要な局面を迎えることが多く、仕事の責任やプレッシャーが飛躍的に増大します。プロジェクトのリーダーを任されたり、中間管理職として部下のマネジメントを担ったりと、業務時間外でも仕事のことを考える時間が増えがちです。

長時間労働やそれに伴う通勤時間の長さも、睡眠時間を圧迫する大きな要因です。平日は仕事に全精力を注ぎ、帰宅後はわずかな休息を取るだけで精一杯、という生活を送っている人も少なくありません。その結果、平日の睡眠時間が削られ、週末に「寝だめ」で補おうとするサイクルに陥りがちです。しかし、この生活リズムの乱れは体内時計を狂わせ、かえって週明けの不調を招く原因にもなります。

また、仕事上の付き合いでの飲酒の機会が増えることも、睡眠の質を低下させる一因です。アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠を浅くし、夜中に目が覚める原因となるため、結果的に良質な睡眠を妨げてしまいます。仕事のパフォーマンスを維持・向上させるためにも、30代男性は意識的に睡眠時間を確保し、その質を高める努力が不可欠です。

30代女性の平均睡眠時間

30代女性の平均睡眠時間は7時間13分と、男性よりもさらに短い傾向にあります。女性の場合、仕事の責任に加えて、結婚、出産、育児といったライフイベントが睡眠時間に大きく影響します。

特に子どもがいる場合、その影響は顕著です。夜泣きや授乳による睡眠の中断、子どもの寝かしつけに時間がかかり、自分の就寝時間が大幅に遅くなるなど、まとまった睡眠時間を確保することが極めて困難になります。共働きが一般的になった現代では、仕事から帰宅後に食事の準備、片付け、洗濯、子どもの世話といった家事に追われ、ようやく自分の時間が持てるのは深夜、というケースも珍しくありません。

さらに、女性は月経周期に伴うホルモンバランスの変動も睡眠に影響を与えます。月経前はプロゲステロン(黄体ホルモン)の影響で日中に眠気を感じやすくなる一方、夜は体温が下がりにくくなるため寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあります。

このように、30代女性は仕事、家事、育児、そして女性特有の身体的リズムという複数の要因が複雑に絡み合い、睡眠不足に陥りやすい状況に置かれています。自身の健康を守り、活き活きとした毎日を送るためにも、パートナーや家族と協力し、意識的に休息時間を確保することが非常に重要です。

なぜ?30代の睡眠時間が短くなりがちな原因

理想と現実のギャップが浮き彫りになった30代の睡眠時間。では、なぜこの年代は特に睡眠不足に陥りやすいのでしょうか。その原因は、30代特有の社会的な役割やライフスタイルの変化に深く根ざしています。主な原因を3つの側面に分けて詳しく見ていきましょう。

仕事の責任やプレッシャーの増加

30代は、多くの人にとってキャリアの転換期であり、飛躍の時期です。20代で培った経験やスキルを基に、より責任のあるポジションを任されるようになります。プロジェクトのリーダーとしてチームを牽引したり、中間管理職として部下の育成や業績管理を担ったりと、その役割は格段に重くなります。

このような責任の増大は、必然的に精神的なプレッシャーやストレスの増加につながります。重要なプレゼンや納期が迫ると、緊張や不安から交感神経が活発になります。交感神経は体を「戦闘モード」にする神経であり、心拍数や血圧を上昇させ、脳を覚醒させます。この状態が夜まで続くと、ベッドに入ってもなかなか寝付けない「入眠障害」や、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」の原因となります。

また、物理的な労働時間の増加も無視できません。責任ある立場になれば、定時で仕事を終えるのが難しくなることも多く、残業や持ち帰り仕事が常態化しがちです。通勤に往復2時間以上かかる都市部の生活者であれば、平日に確保できる自由な時間はごくわずか。そのわずかな時間を睡眠に充てるか、自己投資や趣味に使うかの厳しい選択を迫られます。結果として、「睡眠時間を削る」という選択が、最も手軽で実行しやすい自己犠牲となってしまうのです。このように、仕事における役割の変化が、精神的・物理的の両面から30代の睡眠時間を侵食していく構図があります。

家事や育児による負担

仕事と並行して、30代の睡眠時間を奪うもう一つの大きな要因が、家庭における役割、特に家事や育児の負担です。結婚やパートナーとの同棲、そして子どもの誕生は、人生における大きな喜びであると同時に、生活リズムを根底から変える出来事です。

共働きが主流となった現代において、家事・育児は女性だけの役割ではありません。しかし、依然として女性側への負担が偏りがちな現実もあります。仕事から疲れて帰宅した後、息つく暇もなく夕食の準備、食事、後片付け、洗濯、掃除、子どもの入浴や寝かしつけと、タスクは山積みです。すべてを終えてようやく訪れる自分だけの時間は、すでに深夜になっているというケースは決して珍しくありません。この貴重な時間に、少しでも好きなことをしたり、リラックスしたりしたいという気持ちから、就寝時間が遅くなるのは自然な流れとも言えます。

特に、乳幼児期の子どもがいる家庭では、睡眠はさらに断片的になります。数時間おきの授乳やミルク、原因のわからない夜泣きへの対応で、親はまとまった睡眠をとることができません。この状態が数ヶ月、場合によっては数年続くこともあり、親、特に母親は慢性的な睡眠不足に陥ります。

このように、30代は「仕事のタスク」と「家庭のタスク」という二重の負荷に晒される時期です。どちらも手を抜くことができないという責任感から、自分の睡眠時間を犠牲にして時間を捻出する傾向が強まります。

プライベートの付き合いやライフスタイルの変化

仕事や家庭以外のプライベートな時間も、30代の睡眠に影響を与えます。友人や同僚との付き合い、趣味や自己啓発への時間投資など、アクティブな30代はやりたいことがたくさんあります。仕事後の飲み会や食事会は、ストレス解消や情報交換の場として重要ですが、帰宅が遅くなれば当然、睡眠時間は短くなります。

そして、現代における最大の要因の一つが、スマートフォンやデジタルデバイスの普及です。SNSのチェック、動画配信サービスの視聴、オンラインゲームなど、魅力的なコンテンツは無限に存在します。就寝前に「少しだけ」と思ってスマホを手に取ったが最後、気づけば1時間、2時間と時間が過ぎていた、という経験は誰にでもあるでしょう。

この「寝る前スマホ」が問題なのは、単に時間を浪費するだけではありません。スマートフォンやPCの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。脳はブルーライトを浴びることで「まだ昼間だ」と錯覚し、覚醒状態が続いてしまうのです。これにより、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体の質が低下することが科学的に証明されています。

これらの仕事、家庭、プライベートという3つの要因は、互いに複雑に絡み合い、30代を深刻な睡眠不足へと追い込んでいます。この現実を認識し、意識的な対策を講じることが、健康で充実した30代を送るための第一歩となるのです。

睡眠不足が30代に与える4つの悪影響

「少しぐらい寝なくても、気合で乗り切れる」と考えるのは、30代にとって非常に危険な考え方です。睡眠不足は、単なる日中の眠気だけでなく、心身に深刻かつ多岐にわたる悪影響を及ぼします。これは「睡眠負債」とも呼ばれ、日々のわずかな睡眠不足が借金のように着実に蓄積し、やがて心身の健康を蝕んでいくのです。ここでは、睡眠不足が30代に与える代表的な4つの悪影響について詳しく解説します。

①集中力や仕事のパフォーマンス低下

睡眠不足の最も直接的でわかりやすい影響は、脳機能の低下です。特に、論理的思考、判断力、意思決定、創造性などを司る脳の司令塔「前頭前野」の働きが著しく鈍ります。

これにより、日中の仕事において以下のような具体的な問題が発生します。

- 集中力の散漫: 会議の内容が頭に入らない、メールの文章がうまく作れない、単純な作業でミスを連発する。

- 判断力の低下: 複数の選択肢から最適なものを選ぶのに時間がかかる、普段ならしないような安易な決定を下してしまう。

- 記憶力の減退: 人の名前や約束を忘れる、新しい業務内容をなかなか覚えられない。

- 創造性の欠如: 新しいアイデアや企画が全く浮かばない、問題解決の糸口が見つからない。

ある研究では、一晩の徹夜、あるいは6時間睡眠を2週間続けた場合、脳のパフォーマンスは、血中アルコール濃度0.1%の状態に匹敵するレベルまで低下することが示されています。これは、日本の法律で「酒酔い運転」に該当する酩酊状態です。つまり、睡眠不足の状態で仕事をすることは、酔っ払って仕事をするのと同じくらい非効率で危険な行為なのです。30代というキャリアの重要な時期に、このような状態で仕事に臨むことが、いかに大きな機会損失につながるかは想像に難くありません。

②精神的な不安定やメンタル不調

睡眠は、心の健康を保つ上でも極めて重要な役割を担っています。睡眠不足になると、感情のコントロールが難しくなり、精神的に不安定な状態に陥りやすくなります。

このメカニズムには、脳の「扁桃体」と「前頭前野」の関係が関わっています。扁桃体は、不安や恐怖といったネガティブな感情を生み出す部分です。一方、前頭前野は、その扁桃体の活動を理性的に抑制し、感情の暴走をコントロールする役割を持っています。睡眠不足になると、扁桃体は過剰に活動しやすくなる一方で、それを抑えるべき前頭前野の機能は低下します。

その結果、

- ささいなことでイライラする

- 理由もなく不安な気持ちになる

- 気分の落ち込みが激しくなる

- 他人の言動に過敏に反応してしまう

といった症状が現れます。これは、睡眠不足によって心のブレーキが効きにくくなっている状態だと言えます。

このような状態が慢性化すると、うつ病や不安障害といった精神疾患を発症するリスクが大幅に高まります。睡眠中には、セロトニンやドーパミンといった精神を安定させる神経伝達物質の調整が行われますが、睡眠が不足するとこのバランスが崩れてしまうのです。心の健康を維持するためにも、十分な睡眠は不可欠です。

③生活習慣病のリスク増加

30代の睡眠不足は、将来の健康を脅かす時限爆弾のようなものです。特に、肥満、糖尿病、高血圧といった生活習慣病の発症リスクを著しく高めることが、多くの研究で明らかになっています。

| 睡眠不足による影響 | 関連するホルモン・メカニズム | 主なリスク |

|---|---|---|

| 食欲のコントロール不全 | 食欲増進ホルモン「グレリン」の増加 食欲抑制ホルモン「レプチン」の減少 |

肥満、過食 |

| 血糖値の上昇 | インスリンの働きが悪くなる「インスリン抵抗性」の増大 | 2型糖尿病 |

| 血圧の上昇 | 体を緊張させる「交感神経」が優位な状態が続く | 高血圧、心筋梗塞、脳卒中 |

| 免疫機能の低下 | 免疫細胞の働きが低下 | 風邪や感染症にかかりやすくなる |

睡眠が不足すると、食欲をコントロールするホルモンのバランスが崩れます。食欲を増進させる「グレリン」が増え、食欲を抑制する「レプチン」が減るため、高カロリーで糖質の多いジャンクフードなどを無性に食べたくなります。さらに、血糖値を下げる「インスリン」の効きが悪くなるため、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病のリスクが高まります。

また、体は常に緊張状態(交感神経優位)に置かれるため、血管が収縮し、血圧が上昇します。これが慢性化すると、高血圧症となり、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気につながる危険性があります。30代での不摂生な睡眠習慣が、40代、50代での深刻な健康問題の引き金になるのです。

④肌荒れなど美容への悪影響

睡眠不足は、見た目の印象にも直接的なダメージを与えます。「寝不足はお肌の大敵」という言葉は、科学的にも真実です。

私たちの肌は、睡眠中に分泌される「成長ホルモン」によって、日中に受けた紫外線などのダメージを修復し、新しい細胞へと生まれ変わる「ターンオーバー」を行っています。成長ホルモンは、入眠後の最初の深いノンレム睡眠の間に最も多く分泌されます。

しかし、睡眠時間が短かったり、眠りが浅かったりすると、この成長ホルモンの分泌が不十分になります。その結果、肌のターンオーバーが滞り、

- 古い角質が溜まり、肌がくすむ

- メラニンが排出されず、シミが定着しやすくなる

- コラーゲンの生成が減少し、肌のハリが失われシワやたるみの原因になる

- 肌のバリア機能が低下し、ニキビや吹き出物ができやすくなる

といった、あらゆる肌トラブルを引き起こします。さらに、睡眠不足によるストレスは「コルチゾール」というストレスホルモンを増加させます。コルチゾールは、皮脂の分泌を過剰にしたり、肌の弾力を保つコラーゲンを破壊したりする作用があるため、肌荒れに拍車をかけます。

健やかで若々しい肌を保つことは、高価な化粧品を使うこと以上に、質の高い睡眠を確保することから始まるのです。

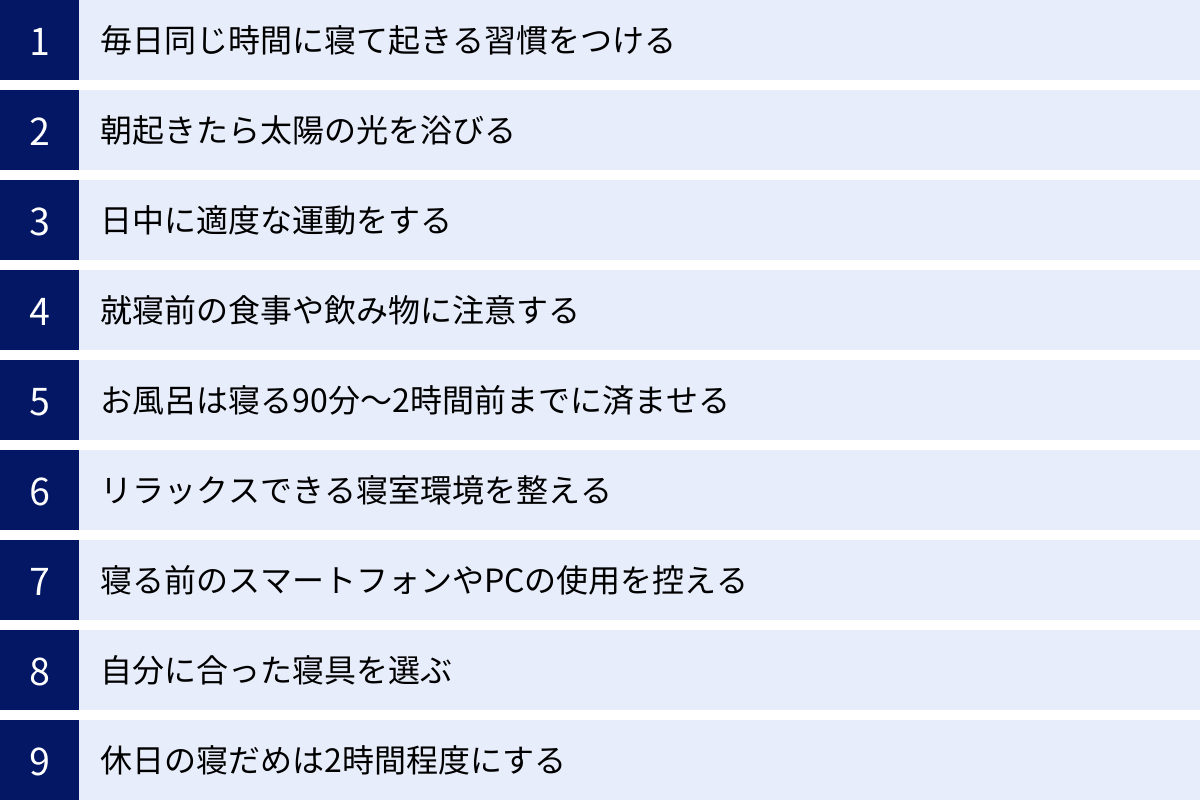

忙しくても大丈夫!睡眠の質を高める9つの方法

「理想の睡眠時間は分かったけれど、忙しくて7時間も眠れない…」そんな30代の方も多いでしょう。しかし、諦める必要はありません。睡眠は「時間」だけでなく「質」も非常に重要です。たとえ睡眠時間が短くならざるを得ない日でも、睡眠の質を最大限に高めることで、心身の回復効果を向上させることができます。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を高めるための9つの具体的な方法をご紹介します。

① 毎日同じ時間に寝て起きる習慣をつける

睡眠の質を高める上で、最も基本的かつ最も重要なのが「毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝る」ことです。私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。

この体内時計が正常に機能していると、夜になれば自然に眠くなり、朝になればスッキリと目が覚めます。しかし、就寝・起床時間が日によってバラバラだと、体内時計が混乱し、「社会的ジェットラグ(時差ボケ)」と呼ばれる状態に陥ります。

特にやりがちなのが、平日の睡眠不足を補おうと休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」です。しかし、平日と休日の起床時間のズレが2時間を超えると、体内時計は大きく乱れてしまいます。その結果、日曜の夜に寝付けなくなり、月曜の朝に強い倦怠感を抱えるという悪循環に陥ります。休日の起床時間も、平日プラス2時間以内に留めることを目標にしましょう。まずは起床時間を一定にすることから始めると、自然と就寝時間も整いやすくなります。

② 朝起きたら太陽の光を浴びる

体内時計をリセットし、正しいリズムを刻ませるための最強のスイッチが「朝の太陽光」です。朝、目から太陽の光が入ると、その情報が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。

さらに重要なのは、光を浴びてから約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が始まるという体の仕組みです。つまり、朝7時に太陽の光を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然な眠気が訪れるように、体が準備を始めるのです。

理想は、起きたらすぐにカーテンを開け、15分から30分程度、屋外で光を浴びることです。ベランダに出る、ゴミ出しに行く、一駅手前で降りて歩くなど、生活の中に組み込んでみましょう。曇りや雨の日でも、室内灯の何倍もの光量があるので、屋外に出るだけで十分な効果が期待できます。

③ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、夜の快眠に直結します。運動には、心地よい疲労感をもたらすだけでなく、睡眠の質を科学的に向上させる効果があります。

その鍵となるのが「深部体温」です。深部体温とは、脳や内臓など、体の中心部の温度のこと。人は、この深部体温が日中にピークを迎え、夜にかけて低下していく過程で強い眠気を感じます。

日中にウォーキング、ジョギング、ヨガといった有酸素運動を行うと、一時的に深部体温が上昇します。そして、運動を終えて数時間経つと、体温は運動前よりも低いレベルまで下がろうとします。この体温の落差が大きいほど、スムーズで深い眠りに入りやすくなるのです。

ただし、タイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、深部体温を上げてしまうため逆効果です。運動は就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

④ 就寝前の食事や飲み物に注意する

夜、口にするものは睡眠の質を大きく左右します。特に注意したいのがカフェイン、アルコール、そして就寝直前の食事です。

カフェインやアルコールの摂取を控える

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、体内で半減するのに4時間程度かかると言われ、人によっては8時間以上も影響が続くことがあります。夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くする大きな原因となるため、極力避けましょう。

- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは確かに入眠をスムーズにしますが、その効果は一時的です。アルコールが体内で分解される過程で「アセトアルデヒド」という覚醒物質が生成され、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒を増やします。また、利尿作用もあるため、夜中にトイレで目覚める原因にもなります。睡眠の質を求めるなら、飲酒は控えるか、早めの時間に少量で切り上げるのが賢明です。

就寝直前の食事は避ける

就寝前に食事をすると、体は食べ物を消化するために胃や腸を活発に動かします。この消化活動中は、深部体温が下がりにくくなるため、脳や体が十分に休息できず、眠りが浅くなってしまいます。食事は、理想的には就寝の3時間前までに済ませるようにしましょう。仕事で帰宅が遅くなり、どうしてもお腹が空いている場合は、消化の良い温かいスープやホットミルク、バナナなどを少量摂る程度に留めるのがおすすめです。

⑤ お風呂は寝る90分~2時間前までに済ませる

入浴は、睡眠の質を高めるための強力な味方です。シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣をつけましょう。

ポイントは、就寝の90分から2時間前に入浴を済ませることです。入浴によって一時的に上昇した深部体温が、お風呂から上がった後に放熱されて急激に低下します。この体温の低下が、脳に「休息の時間だ」というサインを送り、強い眠気を誘発するのです。

お湯の温度は、38℃から40℃程度のぬるめが最適です。15分から20分ほどゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。42℃以上の熱いお湯は、逆に交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため、寝る前には不向きです。

⑥ リラックスできる寝室環境を整える

寝室は「質の高い睡眠をとるための聖域」と位置づけ、最高の環境を整えましょう。意識すべきは「温度・湿度」「光」「音」の3つです。

- 温度・湿度: 快適な睡眠のための理想的な室温は、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は通年で50〜60%とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な環境を保ちましょう。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、わずかな光でも分泌が抑制されてしまいます。遮光カーテンを利用して、外からの光を完全にシャットアウトしましょう。豆電球や常夜灯も消すのが理想です。

- 音: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、川のせせらぎや雨音といった心地よい環境音を流す「ホワイトノイズマシン」の活用がおすすめです。

また、「寝室では睡眠以外の活動(仕事、食事、長時間のスマホ操作など)をしない」と決めることも重要です。「寝室=寝る場所」と脳にインプットすることで、寝室に入ると自然にリラックスモードに切り替わるようになります。

⑦ 寝る前のスマートフォンやPCの使用を控える

現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、その効果は絶大です。スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられるブルーライトは、太陽光に含まれる光の一種であり、脳を覚醒させ、メラトニンの分泌を妨げます。

最低でも就寝の1時間前、理想を言えば2時間前には、すべてのデジタルデバイスの電源をオフにしましょう。ブルーライトカットの眼鏡や、スマートフォンのナイトモード機能も一定の効果はありますが、そもそもSNSやニュース、動画といった刺激的な情報自体が脳を興奮させてしまいます。就寝前は、デジタルデバイスから物理的に距離を置き、読書やストレッチ、音楽を聴くなど、心穏やかになれるアナログな時間を過ごすことを強く推奨します。

⑧ 自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝具への投資は、睡眠の質を左右する重要な要素です。

- マットレス・敷布団: 体重を適切に分散させ、背骨が自然なS字カーブを保てるものが理想です。柔らかすぎると腰が沈み込み、硬すぎると肩や腰に圧力が集中して血行不良の原因になります。可能であれば、実際に店舗で横になってみて、楽に寝返りが打てるかどうかを基準に選びましょう。

- 枕: マットレスとのバランスで選ぶことが重要です。仰向けに寝たときに、首の骨(頸椎)が緩やかなカーブを描き、額が顎より少し高くなるくらいの高さが目安です。横向きになったときには、首の骨が背骨と一直線になる高さが理想です。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿・発散性に優れたものを選びましょう。人は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくと言われています。布団の中が蒸れると、不快感で目が覚めてしまう原因になります。

⑨ 休日の寝だめは2時間程度にする

平日の睡眠不足を休日に取り戻そうとする「寝だめ」。しかし、前述の通り、長時間の寝だめは体内時計を大きく狂わせ、かえって体調を崩す原因になります。

もし休日に睡眠負債を返済したいのであれば、起床時間をいつもより2時間以上は遅らせないようにしましょう。それ以上に有効なのが、午後の早い時間帯(15時まで)に15〜20分程度の短い昼寝(パワーナップ)をすることです。この短い仮眠は、午後の眠気を解消し、集中力を回復させるのに非常に効果的でありながら、夜の睡眠にはほとんど影響を与えません。

これらの9つの方法を、すべて一度に完璧にこなす必要はありません。まずは一つでも二つでも、自分にできそうなことから試してみてください。小さな習慣の変化が、あなたの睡眠の質を、ひいては人生の質を大きく変えるきっかけになるはずです。

さらに睡眠の質を高めるおすすめのアイテム

日々の生活習慣を整えることに加えて、リラックス効果を高め、よりスムーズな入眠をサポートしてくれるアイテムを取り入れるのもおすすめです。ここでは、五感に働きかけて心と体を睡眠モードに切り替える、おすすめのアイテムを4つのカテゴリーに分けてご紹介します。

リラックスできる香りのアイテム(アロマ・お香)

香りは、脳にダイレクトに働きかけ、感情や自律神経のバランスを整える効果があります。嗅覚から入った香りの分子は、思考を介さずに、情動や本能を司る「大脳辺縁系」に直接届きます。そのため、心地よいと感じる香りを嗅ぐことは、理屈抜きで心身をリラックスさせる非常に有効な方法です。

- 代表的なリラックス効果のある香り:

- ラベンダー: 「万能精油」とも呼ばれ、鎮静作用が高く、不安や緊張を和らげて安眠に導く代表的な香りです。

- カモミール・ローマン: りんごのような甘く優しい香りが特徴。心を落ち着かせ、子どもの寝かしつけにも使われるほど穏やかな作用があります。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかさの中にフローラルな甘さを持つ香り。不安や抑うつ的な気分を和らげ、心を明るくしてくれます。

- サンダルウッド(白檀): オリエンタルで深みのある木の香り。瞑想にも用いられるほど、心を深く鎮め、落ち着きをもたらします。

- 香りの取り入れ方:

- アロマディフューザー: 水とエッセンシャルオイル(精油)を超音波で拡散させる機器。火を使わず安全で、部屋全体に香りを広げられます。タイマー機能付きのものを選ぶと便利です。

- アロマストーン/アロマウッド: 素焼きの石や木に精油を数滴垂らすだけ。電気も火も使わないので、枕元に置くのに最適です。

- ピロースプレー: 寝具用のスプレー。枕やシーツにシュッと一吹きするだけで、手軽に香りを楽しめます。

- お香: ゆらぐ煙と奥深い香りが、非日常的な癒やしの時間をもたらします。ただし、火の取り扱いには十分注意し、換気をしながら楽しみましょう。

体を温める飲み物(ハーブティーなど)

就寝前に体を内側から優しく温めることは、リラックスを促し、眠りにつきやすくする効果があります。もちろん、カフェインが含まれていないことが絶対条件です。

- おすすめのノンカフェインティー:

- カモミールティー: 安眠ハーブの代表格。神経の興奮を鎮め、心身をリラックスさせる効果が期待できます。

- パッションフラワーティー: 「天然の精神安定剤」とも呼ばれ、不安や緊張、ストレスが原因の不眠に効果的とされています。

- リンデンフラワーティー: 甘く優しい香りで、神経の高ぶりを鎮めてくれます。

- ルイボスティー: カフェインゼロでミネラルが豊富。リラックス効果に加え、抗酸化作用による美容効果も期待できます。

- その他のおすすめドリンク:

- ホットミルク: 牛乳に含まれるアミノ酸「トリプトファン」は、睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となります。また、カルシウムには神経の興奮を抑える働きがあります。

- 白湯(さゆ): 最もシンプルで体に優しい飲み物。内臓を温めて血行を促進し、リラックス効果を高めます。

- 生姜湯: 生姜の成分「ショウガオール」が体を芯から温めてくれます。はちみつを加えると、優しい甘さでさらにリラックスできます。

これらの温かい飲み物を、就寝の1時間ほど前に、スマートフォンなどを触らずにゆっくりと味わう時間を持つこと自体が、素晴らしい入眠儀式となります。

安眠をサポートする入浴剤

毎日のバスタイムを、より効果的なリラックスタイムに変えてくれるのが入浴剤です。その日の気分や体調に合わせて選ぶことで、入浴の効果をさらに高めることができます。

- 入浴剤の種類と効果:

- 炭酸ガス系: お湯に溶けると炭酸ガスが発生し、皮膚から吸収されて血管を拡張させます。血行が促進されることで、体を芯から温め、疲労回復や肩こり・腰痛の緩和に効果的です。

- 無機塩類系(エプソムソルトなど): 主成分である「硫酸マグネシウム」は、筋肉の緊張をほぐす働きがあるとされています。温熱効果も高く、湯冷めしにくいのが特徴です。アスリートにも愛用者が多いアイテムです。

- 薬用植物・ハーブ系: カモミールやラベンダー、ローズマリーといったハーブのエキスが配合されたもの。香りによるアロマテラピー効果と、植物由来成分の温浴効果を同時に得られます。

- スキンケア系: 保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸、オイルなど)が配合されており、乾燥しがちな肌をしっとりと潤してくれます。

好きな香りの入浴剤を選び、浴室の照明を少し落として入浴するだけで、一日の疲れが溶けていくような深いリラクゼーションを体験できるでしょう。

光や音を遮断するグッズ(アイマスク・耳栓)

睡眠環境を整える上で、自分でコントロールしきれない「光」と「音」は大きな妨げとなります。これらを物理的に遮断するグッズは、睡眠の質を向上させるためのシンプルかつ強力なツールです。

- アイマスク: 遮光カーテンを使っても、ドアの隙間や家電のLEDランプなど、室内には意外と光の侵入源があります。アイマスクは、これらのわずかな光も完全にシャットアウトし、メラトニンの分泌を最大限に促します。シルクなどの肌触りの良い素材や、立体構造で目に圧迫感を与えないもの、蒸気で目元を温める機能付きのものなど、様々な種類があります。

- 耳栓: パートナーのいびき、集合住宅での隣室の生活音、窓の外を走る車の音など、睡眠を妨げる騒音は多岐にわたります。耳栓は、これらの不快な音を軽減し、静かで穏やかな睡眠環境を作り出してくれます。素材(ウレタンフォーム、シリコン、フランジタイプなど)によってフィット感や遮音性能が異なるため、自分の耳に合ったものを見つけることが大切です。遮音性能はNRR(Noise Reduction Rating)という数値で示されており、数値が高いほど遮音性が高くなります。

これらのアイテムは、あくまで良質な睡眠を得るためのサポーターです。生活習慣の改善という土台の上に、これらのアイテムを上手に活用することで、あなたの睡眠はより深く、快適なものになるでしょう。

30代の睡眠に関するよくある質問

ここでは、30代の方々から特によく寄せられる睡眠に関する疑問について、Q&A形式で詳しくお答えします。

Q. 4時間睡眠のような短時間睡眠でも問題ありませんか?

A. 結論から言うと、ほとんどの30代にとって4時間睡眠は深刻な問題を引き起こす可能性が非常に高いです。

世の中には、遺伝的にごく短時間の睡眠でも健康を維持できる「ショートスリーパー」と呼ばれる人々が存在することは事実です。しかし、そのような体質の人は全人口の1%未満と非常に稀であり、自分もそうであると考えるのは極めて危険です。

多くの場合、本人は「4時間睡眠でも大丈夫」「慣れているから平気」と感じていても、それは自覚のないまま脳や体のパフォーマンスが著しく低下している「隠れ睡眠不足」の状態です。日中に強い眠気を感じる、集中力が続かない、些細なことでイライラする、といったサインがあれば、それは体が悲鳴を上げている証拠です。

慢性的な4時間睡眠は、この記事で解説してきた通り、仕事のパフォーマンス低下やメンタル不調はもちろんのこと、将来的には肥満、糖尿病、高血圧、心疾患、さらには認知症といった深刻な病気のリスクを大幅に高めます。30代のうちから睡眠負債を蓄積させることは、将来の健康を担保に無理をしているのと同じです。特別な才能だと勘違いせず、まずは最低でも6時間、理想的には7時間の睡眠を目指して生活習慣を見直すことを強く推奨します。

Q. 休日に寝だめをするのは効果がありますか?

A. 限定的な疲労回復効果はありますが、根本的な解決にはならず、むしろ体内時計を乱すデメリットの方が大きいと考えられています。

平日に溜まった睡眠負債を、休日に長時間眠ることで「返済」しようとする行為が「寝だめ」です。確かに、一時的に脳や体の疲労感を軽減させる効果は認められています。全く何もしないよりは、多少なりとも回復に寄与するでしょう。

しかし、その代償は小さくありません。例えば、平日は6時に起きている人が、休日に11時まで寝ていたとします。これは、毎週金曜の夜に5時間も時差のある海外へ飛び、日曜の夜にまた日本に戻ってくるようなものです。この「社会的ジェットラグ」は体内時計を大きく混乱させ、自律神経やホルモン分泌のバランスを乱します。

その結果、日曜の夜になっても全く眠くならず、月曜の朝は時差ボケのような強い倦怠感や頭痛に襲われることになります。これでは、せっかくの休日が次の週の不調の原因になってしまい、本末転倒です。

どうしても寝不足を補いたい場合は、休日の起床時間を「いつもの時間+2時間以内」に留めるのが賢明です。そして、それ以上に効果的なのが、平日の睡眠時間を毎日15分でも30分でも長く確保する努力と、午後の早い時間帯(15時まで)に行う15〜20分の短い昼寝(パワーナップ)です。これらは体内時計への影響を最小限に抑えつつ、効率的に疲労を回復させるための有効な戦略です。

Q. 睡眠の質を上げるサプリメントは有効ですか?

A. 科学的根拠のある成分を含むサプリメントは、睡眠の質をサポートする上で有効な場合があります。しかし、それはあくまで補助的な手段であり、頼りすぎるのは禁物です。

近年、睡眠の質向上を謳う様々なサプリメントが市販されています。代表的な成分とその働きは以下の通りです。

- L-テアニン: 緑茶に含まれるアミノ酸の一種。脳の興奮を鎮め、リラックス状態を示すα波を増加させることで、入眠をスムーズにし、中途覚醒を減少させ、睡眠の質を高める効果が報告されています。

- GABA(ギャバ): 体内に存在する神経伝達物質。ストレスや興奮を和らげ、心身をリラックスさせる働きがあります。

- グリシン: アミノ酸の一種。体の深部体温を効率的に下げることで、自然な眠りを誘い、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果が期待されています。

- トリプトファン: 牛乳などに含まれる必須アミノ酸。体内でセロトニン(精神を安定させる)やメラトニン(睡眠を促す)の原料となります。

これらの成分は、確かに睡眠の質を改善する可能性があります。しかし、サプリメントは医薬品ではありません。その効果には個人差があり、「サプリを飲んだから大丈夫」と、不規則な生活や寝る前のスマホといった悪習慣を続けていては、本末転倒です。

サプリメントを検討する際の正しいステップは以下の通りです。

- まずは生活習慣の改善を徹底する: この記事で紹介した9つの方法を、最低でも2〜4週間は試してみる。

- 補助として検討する: それでも改善が見られない場合に、補助的な手段としてサプリメントの利用を考える。

- 成分と品質で選ぶ: どのような成分が、どのくらい含まれているかを確認し、信頼できるメーカーの製品を選ぶ。

- 医師・薬剤師に相談する: 何らかの持病がある方や、他の薬を服用している方は、飲み合わせの問題がないか、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

サプリメントは魔法の薬ではなく、あくまで健康的な生活習慣という土台の上で効果を発揮するサポート役である、ということを忘れないようにしましょう。