「最近、日中に眠くて仕事や勉強に集中できない」「しっかり寝ているはずなのに、朝起きるのがつらい」。このような悩みを抱えている20代の方は少なくないでしょう。エネルギッシュで活動的な20代は、仕事、学業、プライベートと多忙を極め、つい睡眠時間を削ってしまいがちです。しかし、この時期の睡眠は、現在のパフォーマンスだけでなく、将来の心身の健康を左右する極めて重要な要素です。

睡眠は単なる休息ではありません。脳の情報を整理し、体の細胞を修復し、ホルモンバランスを整えるなど、生命維持に不可欠な役割を担っています。特に20代は、社会人としてのキャリアをスタートさせたり、専門的な学びを深めたりと、人生の基盤を築く大切な時期です。この重要な時期に睡眠不足が続くと、集中力の低下やメンタルの不調、さらには生活習慣病のリスク増大といった、深刻な影響を及ぼしかねません。

この記事では、20代にとっての理想的な睡眠時間とはどのくらいなのか、科学的な根拠に基づいて解説します。また、日本の20代のリアルな平均睡眠時間とのギャップを明らかにし、なぜ睡眠不足に陥りやすいのか、その原因を深掘りします。さらに、睡眠不足がもたらす具体的な悪影響から、睡眠の「質」を高めるための実践的な方法、そして睡眠に関するよくある質問まで、網羅的に解説していきます。

この記事を読めば、20代の睡眠に関するあらゆる疑問が解消され、今日から実践できる具体的な改善策が見つかるはずです。 健全な毎日を送り、未来の自分への最高の投資として、「質の高い睡眠」を手に入れましょう。

目次

20代の理想的な睡眠時間は7~9時間

結論から言うと、20代の成人にとって理想的とされる睡眠時間は、一晩あたり7時間から9時間です。これは、米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)をはじめとする世界中の研究機関や専門家が、数多くの科学的根拠に基づいて推奨している時間です。

なぜ「7~9時間」という幅があるのでしょうか。それは、最適な睡眠時間には個人差があるためです。遺伝的な要因、日中の活動量、健康状態、ストレスレベルなど、様々な要素が絡み合って、一人ひとりに必要な睡眠時間は微妙に異なります。しかし、大多数の20代にとって、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するためには、この7~9時間の範囲内の睡眠が必要不可欠であると考えられています。

では、なぜこの時間が必要なのでしょうか。その理由は、睡眠中に行われる脳と体の複雑なメンテナンス活動にあります。私たちの睡眠は、大きく分けて「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類で構成されています。

- ノンレム睡眠: 脳が休息している状態の深い眠りです。特に眠り始めに現れる「徐波睡眠(じょはすいみん)」と呼ばれる最も深い段階では、成長ホルモンが活発に分泌されます。このホルモンは、子供の成長だけでなく、成人にとっても細胞の修復、筋肉の疲労回復、肌の新陳代謝(ターンオーバー)を促進する上で極めて重要です。また、日中に得た情報を整理・定着させる役割も担っています。

- レム睡眠: 脳は活動しているが、体は休息している状態の浅い眠りです。この段階では、記憶の整理・固定、感情の調整、学習能力の向上などが行われていると考えられています。夢を見るのは、主にこのレム睡眠の時です。

このノンレム睡眠とレム睡眠は、約90分から120分の周期で一晩に4~5回繰り返されます。7~9時間の睡眠を確保することで、この睡眠サイクルを適切に繰り返し、脳と体の両方を十分に回復させることができます。逆に、睡眠時間が6時間未満など、このサイクルを完了させるのに不十分な場合、特に重要な深いノンレM睡眠やレム睡眠が不足し、様々な不調を引き起こす原因となります。

自分にとっての最適な睡眠時間を見つけるには、いくつかの方法があります。最も簡単なのは、休暇中など、翌朝に予定がなく、目覚まし時計をセットする必要がない日に、自然に目が覚めるまで眠ってみることです。これを数日間繰り返し、平均的な睡眠時間を算出してみましょう。その時間が、あなたにとっての理想的な睡眠時間の一つの目安となります。また、日中に強い眠気を感じたり、集中力が続かなかったりする場合は、睡眠時間が足りていないサインかもしれません。

重要なのは、睡眠は「時間(量)」だけでなく「質」も同様に大切であるという点です。たとえ9時間ベッドにいたとしても、途中で何度も目が覚めたり、眠りが浅かったりすれば、十分な回復は得られません。深いノンレム睡眠をしっかりと確保し、スムーズな睡眠サイクルを繰り返すことが、質の高い睡眠の鍵となります。

20代は体力があり、多少の無理がきく年代かもしれません。しかし、この時期に睡眠をおろそかにすると、その「負債」は少しずつ蓄積され、気づかないうちに心身を蝕んでいきます。まずは「7~9時間」という基準を意識し、自分の生活の中に十分な睡眠時間を確保することから始めてみましょう。それが、日々のパフォーマンス向上と、将来の健康を守るための第一歩となります。

日本の20代の平均睡眠時間

前章で20代の理想的な睡眠時間が7〜9時間であることを確認しましたが、日本の20代の現状はどうなっているのでしょうか。公的な統計データを見ると、理想と現実の間に大きなギャップが存在することが分かります。

厚生労働省が発表している「令和3年 国民健康・栄養調査」によると、1日の平均睡眠時間が6時間未満の人の割合は、20代男性で34.4%、20代女性で41.8%にも上ります。つまり、20代の約3〜4割が、健康維持に必要とされる最低限の睡眠時間すら確保できていない深刻な状況にあるのです。さらに、睡眠時間が「6時間以上7時間未満」の人を含めると、その割合はさらに高まります。

(参照:厚生労働省「令和3年 国民健康・栄養調査報告」)

また、総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」では、より具体的な生活時間に関するデータが示されています。これによると、20代の男女別・曜日別の平均睡眠時間は以下のようになっています。

| 20代男性の平均睡眠時間 | 20代女性の平均睡眠時間 | |

|---|---|---|

| 平日 | 7時間34分 | 7時間21分 |

| 土曜日 | 8時間27分 | 8時間02分 |

| 日曜日 | 8時間41分 | 8時間19分 |

| (参照:総務省統計局「令和3年社会生活基本調査結果」) |

このデータを見ると、平日の平均睡眠時間は男女ともに7時間台前半から半ばであり、理想とされる7〜9時間の下限に近いことがわかります。しかし、これはあくまで「平均値」である点に注意が必要です。前述の国民健康・栄養調査の結果と合わせると、一部の人が比較的長い睡眠時間を確保している一方で、非常に短い睡眠時間で生活している層が平均値を押し下げている構図が浮かび上がります。特に、平日の睡眠時間が7時間を切っている人々は、慢性的な睡眠不足状態にある可能性が非常に高いと言えるでしょう。

さらに、この問題は国際的に見ても深刻です。経済協力開発機構(OECD)の調査「Gender Data Portal 2021」によると、日本の平均睡眠時間は7時間22分であり、調査対象となった33カ国の中で最も短いという結果が出ています。これは、OECD平均の8時間28分を1時間以上も下回る数値です。この背景には、長時間労働や長い通勤時間といった日本の社会構造的な問題が関係していると指摘されています。20代もその例外ではなく、世界的に見ても極めて「眠れていない」国民であると言えます。

(参照:OECD Gender Data Portal 2021)

これらのデータから明らかになるのは、日本の20代は理想的な睡眠時間を確保できておらず、多くが睡眠負債を抱えているという厳しい現実です。平日の睡眠不足を補うかのように、土日の睡眠時間が長くなる傾向が見られますが、これは「寝だめ」によって生活リズムの乱れを招いている可能性を示唆しています。

なぜ、これほどまでに日本の20代は睡眠不足に陥ってしまうのでしょうか。その背景には、20代特有のライフスタイルや社会環境が複雑に絡み合っています。次の章では、20代が睡眠不足に陥りやすい具体的な原因について、さらに詳しく掘り下げていきます。まずは自分たちが置かれている客観的な状況を認識することが、問題解決への第一歩となります。

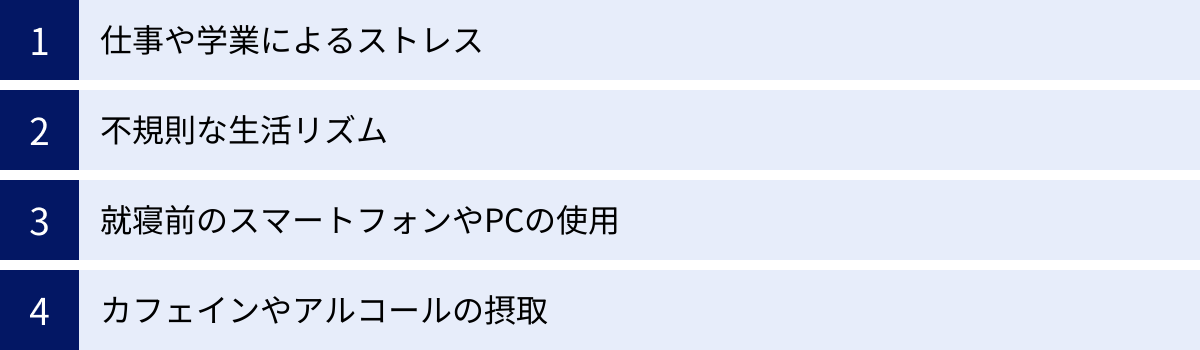

20代が睡眠不足に陥りやすい原因

日本の20代の多くが、理想とされる睡眠時間を確保できていない背景には、この世代特有の様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、20代が睡眠不足に陥りやすい主な原因を4つの側面に分けて詳しく解説します。

仕事や学業によるストレス

20代は、人生の中でも特に大きな変化とプレッシャーに直面する時期です。新社会人として新しい環境に適応しようとするストレス、キャリア形成への不安、覚えるべき仕事の多さ、そして上司や同僚との人間関係。学生であれば、高度な専門知識の習得、研究や論文のプレッシャー、就職活動への焦りなどが重くのしかかります。

このような精神的なストレスは、睡眠に直接的な悪影響を及ぼします。ストレスを感じると、私たちの体は「闘争・逃走モード」に入り、交感神経系が活発になります。この時、ストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾール」が分泌されます。コルチゾールは、日中に体を活動的に保つためには必要なホルモンですが、夜間にそのレベルが高いままだと、脳が覚醒状態を維持してしまい、寝つきが悪くなる(入眠障害)原因となります。

また、たとえ眠りにつけたとしても、ストレスは睡眠の質を著しく低下させます。深いノンレム睡眠が減少し、眠りが浅くなるため、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」が起こりやすくなります。さらに、心配事や不安な気持ちが頭から離れず、眠る前にベッドの中で延々と考え事をしてしまう「反芻思考(はんすうしこう)」も、スムーズな入眠を妨げる大きな要因です。

「明日のプレゼンがうまくいくか心配で眠れない」「上司に叱られたことが頭から離れない」といった経験は、多くの20代が共感するのではないでしょうか。このように、仕事や学業からくる心理的負荷が、良質な睡眠を妨げる最大の原因の一つとなっているのです。

不規則な生活リズム

20代の生活は、良くも悪くも自由度が高く、生活リズムが不規則になりがちです。シフト制の勤務、恒常的な残業、夜遅くまでのアルバイト、友人との飲み会やイベントへの参加など、就寝時間や起床時間が日によってバラバラになるケースが少なくありません。

このような不規則な生活は、私たちの体に備わっている「体内時計(サーカディアンリズム)」を狂わせる直接的な原因となります。体内時計は、約24時間周期で体温やホルモン分泌、自律神経の働きなどをコントロールし、自然な眠りと覚醒のリズムを作り出しています。このリズムが正常に機能することで、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」が分泌され、眠気を感じるようになります。

しかし、就寝・起床時間が毎日異なると、体内時計は「今が昼なのか夜なのか」を正しく判断できなくなり、メラトニンの分泌タイミングが乱れてしまいます。その結果、「眠りたい時間に眠れない」「起きるべき時間に起きられない」といった問題が生じます。

特に問題となるのが、平日の睡眠不足を休日に取り戻そうとする「寝だめ」です。平日は6時間睡眠で過ごし、土日に10時間以上眠るという生活は、毎週時差ボケを繰り返しているようなものです。これは「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれ、月曜日の朝に強い倦怠感や眠気を感じる「ブルーマンデー」の大きな原因となります。体内時計が週末のリズムに合ってしまった結果、平日のリズムに体がついていけなくなってしまうのです。このような生活を続けることは、睡眠の質を慢性的に低下させ、日中のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。

就寝前のスマートフォンやPCの使用

デジタルネイティブ世代である20代にとって、スマートフォンは生活に欠かせないツールです。しかし、その利便性の裏側で、睡眠に深刻な影響を与えているという事実を見過ごすことはできません。

最大の原因は、スマートフォンやPC、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」です。ブルーライトは、可視光線の中でも特に波長が短く、強いエネルギーを持っています。この光を夜間に浴びると、脳は「昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、脳が覚醒状態になり、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりします。就寝直前までSNSをチェックしたり、動画を観たり、ゲームをしたりする習慣は、自ら眠りを遠ざけている行為に他なりません。

さらに、問題はブルーライトだけではありません。SNSやニュースサイトから得られる膨大な情報、友人とのチャットのやり取り、刺激的な動画やゲームなどは、脳を興奮状態にさせます。交感神経が優位になり、リラックスして眠りに入るべき心身の状態とは正反対の方向へ向かってしまいます。また、「何か面白い情報を見逃しているのではないか」という「FOMO(Fear of Missing Out:見逃すことへの恐怖)」が、スマホを手放せない心理的な要因となっている場合もあります。

「ベッドに入ってから1時間もスマホを見てしまった」という経験は誰にでもあるかもしれませんが、その1時間が、その夜の睡眠の質を大きく損ない、翌日のパフォーマンスを低下させる原因となっていることを強く認識する必要があります。

カフェインやアルコールの摂取

日中の眠気を覚ますため、あるいはコミュニケーションの一環として、20代はカフェインやアルコールを摂取する機会が多くあります。しかし、これらの嗜好品は摂取するタイミングや量を間違えると、睡眠の質を著しく低下させる要因となります。

まずカフェインですが、コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるこの成分には、強力な覚醒作用があります。脳内のアデノシンという睡眠物質の働きをブロックすることで、眠気を感じさせなくするのです。問題は、カフェインの効果が摂取後も数時間にわたって持続することです。カフェインの血中濃度が半分になるまでの時間(半減期)は、個人差はありますが成人で3〜5時間程度とされています。つまり、夕方5時にコーヒーを一杯飲んだ場合、夜10時になってもその半分のカフェインが体内に残っており、脳の覚醒状態が続いている可能性があるのです。これにより、寝つきが悪くなるだけでなく、深い睡眠が妨げられ、睡眠全体の質が低下します。

一方、アルコールは「寝酒」として用いられることがありますが、これは大きな誤解です。アルコールを摂取すると、一時的にリラックスして寝つきが良くなるように感じられるかもしれません。しかし、アルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、途中で目が覚めやすくなります(中途覚醒)。また、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚める原因にもなります。結果として、睡眠時間は確保できても、深い休息感が得られない「質の悪い睡眠」になってしまうのです。

勉強や仕事の能率アップのために飲むエナジードリンクや、付き合いで断れない飲み会が、結果的に翌日のパフォーマンスをさらに下げる悪循環を生んでいるケースは少なくありません。

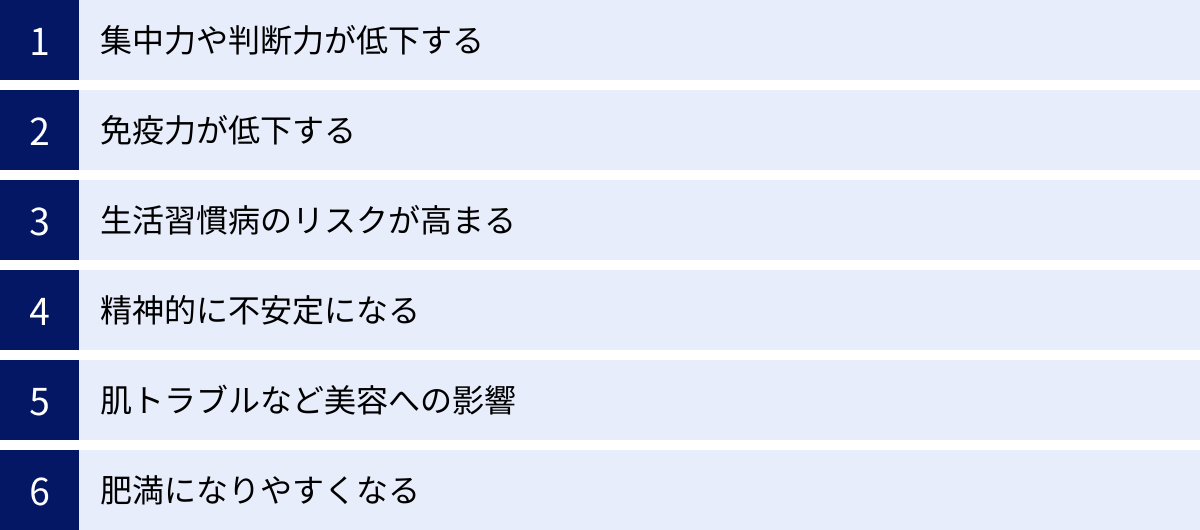

睡眠不足が20代に与える6つの悪影響

睡眠不足が続くと、単に「日中眠い」というだけでは済まされない、心身にわたる様々な悪影響が現れます。特に、これからの人生の基盤を築く20代にとって、そのダメージは深刻です。ここでは、睡眠不足がもたらす6つの具体的なリスクについて詳しく解説します。

① 集中力や判断力が低下する

睡眠不足の最も直接的で体感しやすい影響が、脳の認知機能の低下です。特に、論理的思考、問題解決、計画立案、意思決定などを司る「前頭前野(ぜんとうぜんや)」の働きが著しく鈍くなります。

前頭前野は、いわば脳の司令塔です。この部分の機能が低下すると、以下のような問題が生じます。

- 集中力の散漫: 一つの作業に注意を向け続けることが難しくなり、ケアレスミスが増える。会議や授業の内容が頭に入ってこない。

- 判断力の低下: 物事の優先順位をつけられなくなったり、複雑な状況で最適な選択ができなくなったりする。衝動的な判断を下しやすくなる。

- 作業記憶(ワーキングメモリ)の悪化: 短期的に情報を記憶し、処理する能力が落ちる。電話番号を覚えたり、複数のタスクを同時にこなしたりすることが困難になる。

- 創造性の欠如: 新しいアイデアを思いついたり、柔軟な発想をしたりすることができなくなる。

仕事で重要な契約書の見落としをしたり、試験勉強で覚えたはずの公式を思い出せなかったり、車の運転中にヒヤッとする場面が増えたりするのは、まさにこの認知機能低下の現れです。深刻な睡眠不足状態では、本人が気づかないうちに数秒間眠りに落ちてしまう「マイクロースリープ(瞬間的睡眠)」が起こることもあり、重大な事故につながる危険性すらあります。

② 免疫力が低下する

睡眠は、私たちの体を病原体から守る免疫システムを維持・強化するために不可欠な役割を担っています。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を攻撃する「ナチュラルキラー(NK)細胞」をはじめとする免疫細胞が活性化し、体内で増産されます。

しかし、睡眠時間が不足すると、この免疫システムの働きが著しく低下します。ある研究では、睡眠時間を制限された人は、十分に睡眠をとった人に比べて、風邪のウイルスに感染する確率が何倍にも高まることが示されています。

具体的には、以下のような影響が現れます。

- 風邪やインフルエンザにかかりやすくなる

- 一度かかった病気が治りにくくなる

- 口内炎やヘルペスができやすくなる

- アレルギー症状(花粉症、アトピーなど)が悪化する

- ワクチンの効果が十分に得られにくくなる

新しい環境で多くの人と接する機会が多い20代にとって、免疫力の低下は日々の活動を妨げる大きなリスクとなります。たかが風邪と侮らず、その背景にある睡眠不足の問題に目を向けることが重要です。

③ 生活習慣病のリスクが高まる

20代の頃の睡眠不足は、単なる一時的な不調に留まらず、将来の健康を脅かす深刻なリスクをはらんでいます。慢性的な睡眠不足は、高血圧、2型糖尿病、心疾患、脳卒中といった生活習慣病の発症リスクを大幅に高めることが、数多くの研究で明らかになっています。

そのメカニズムは複雑ですが、主に以下の要因が関わっています。

- 交感神経の過緊張: 睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、体を緊張・興奮させる交感神経が優位な状態を長引かせます。これにより、血管が収縮し、血圧が上昇しやすくなります。

- インスリン抵抗性の増大: 睡眠不足は、血糖値を下げるホルモン「インスリン」の効きを悪くします(インスリン抵抗性)。これを補うために膵臓が過剰にインスリンを分泌し続けると、やがて膵臓が疲弊し、血糖値のコントロールが困難になって糖尿病を発症するリスクが高まります。

- 炎症反応の亢進: 睡眠不足は、体内の慢性的な炎症を引き起こすことが知られています。この慢性炎症は、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞の引き金となります。

「まだ若いから大丈夫」と高を括りがちですが、20代の不健康な生活習慣は、10年後、20年後の体に確実に影響を及ぼします。将来の健康への投資として、今の睡眠を見直すことが極めて重要です。

④ 精神的に不安定になる

睡眠は、体の健康だけでなく、心の健康、すなわちメンタルヘルスとも深く結びついています。睡眠不足は、脳の感情をコントロールする機能に直接的なダメージを与えます。

特に、不安や恐怖といったネガティブな感情を生み出す「扁桃体(へんとうたい)」と、その活動を理性的に抑制する「前頭前野」の連携が重要です。十分な睡眠をとっていると、前頭前野が扁桃体の過剰な興奮を適切にコントロールしてくれます。しかし、睡眠不足になると前頭前野の機能が低下し、扁桃体が暴走しやすくなります。

その結果、以下のような精神的な不調が現れやすくなります。

- イライラしやすくなる、怒りっぽくなる

- 些細なことで落ち込んだり、不安になったりする

- 気分の浮き沈みが激しくなる

- 意欲やモチベーションが低下する

- ストレスへの耐性が弱くなる

このような状態が続くと、職場や友人、家族との人間関係にも悪影響を及ぼしかねません。さらに、慢性的な睡眠不足は、うつ病や不安障害といった精神疾患の有力なリスク因子であることもわかっています。気分の落ち込みが続く場合、その原因が睡眠にある可能性も十分に考えられます。

⑤ 肌トラブルなど美容への影響

美容に関心の高い20代にとって、睡眠不足は「美肌の天敵」と言えます。美しい肌を保つためには、睡眠中に分泌される「成長ホルモン」が欠かせません。

成長ホルモンは、日中に紫外線や乾燥などでダメージを受けた肌細胞の修復を促し、肌のターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つ働きを担っています。この成長ホルモンは、入眠後最初の深いノンレム睡眠の間に最も多く分泌されます。

しかし、睡眠時間が不足したり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌量が減少し、肌の修復が追いつかなくなります。その結果、

- 肌荒れ、ニキビ、吹き出物

- 肌のくすみや乾燥

- 血行不良による目の下のクマ

- シミやシワの増加

といった、様々な肌トラブルが引き起こされます。どんなに高価な化粧品を使っても、睡眠不足という根本的な原因が解決されなければ、その効果は半減してしまいます。最高の美容液は、質の高い十分な睡眠であることを忘れてはいけません。

⑥ 肥満になりやすくなる

「寝不足だと太る」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは科学的根拠のある事実です。睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモンのバランスを崩し、肥満のリスクを高めます。

- グレリン(食欲増進ホルモン): 胃から分泌され、脳に「お腹が空いた」という信号を送るホルモン。睡眠不足になると、グレリンの分泌量が増加します。

- レプチン(食欲抑制ホルモン): 脂肪細胞から分泌され、脳に「満腹だ」という信号を送るホルモン。睡眠不足になると、レプチンの分泌量が減少します。

つまり、睡眠不足の状態では、食欲が増す一方で、満腹感を得にくくなるという、太りやすい最悪のホルモン状態に陥るのです。さらに、睡眠不足によって機能が低下した前頭前野は、高カロリーで高脂肪、高糖質なジャンクフードへの欲求を抑えられなくなります。「夜更かしすると、無性にラーメンやポテトチップスが食べたくなる」のは、このホルモンと脳の働きの変化によるものです。

加えて、睡眠不足による疲労感は日中の活動量を低下させ、消費カロリーを減らすことにもつながります。摂取カロリーは増え、消費カロリーは減るというダブルパンチで、体重が増加しやすくなるのです。

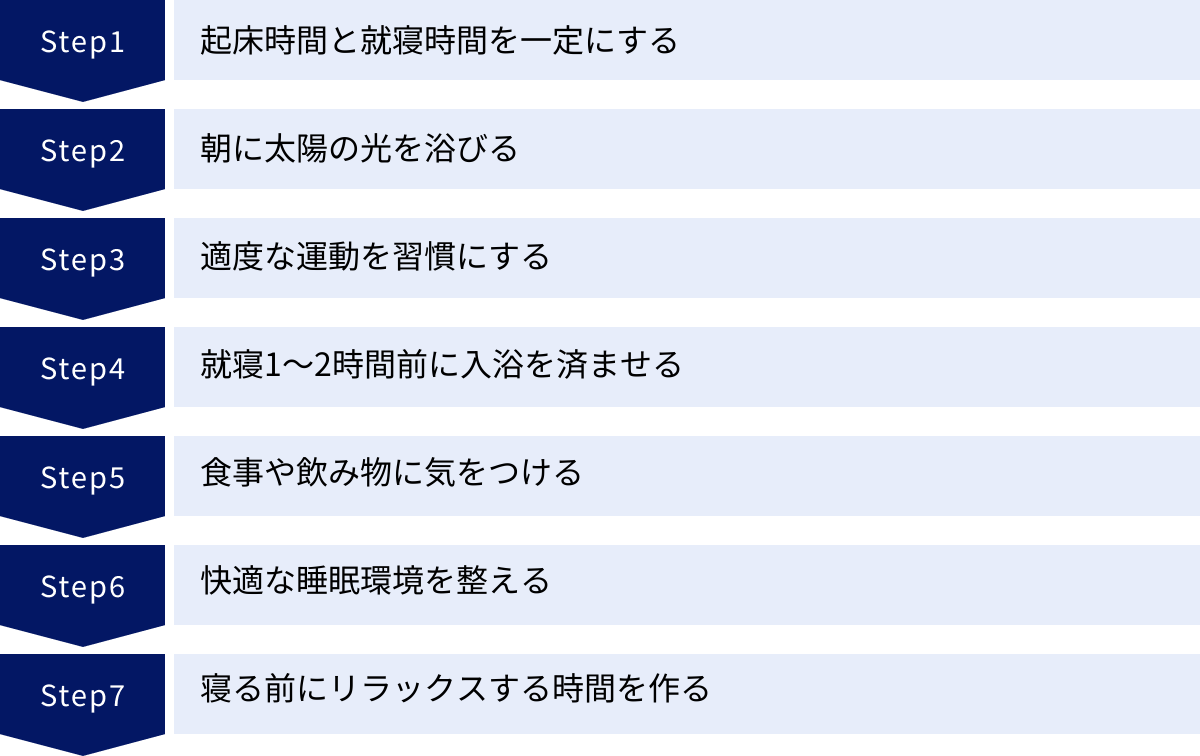

睡眠の質を高めるための7つの方法

十分な睡眠時間を確保することと同じくらい重要なのが、睡眠の「質」を高めることです。質の高い睡眠とは、途中で目覚めることなく、朝すっきりと起きられる深い眠りのことです。ここでは、科学的根拠に基づいた、今日から実践できる7つの方法をご紹介します。

① 起床時間と就寝時間を一定にする

睡眠の質を高めるための最も基本的かつ効果的な方法は、毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることです。特に重要なのは「起床時間」を一定に保つことです。

私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっており、これが睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。毎日同じ時間に起きることで、この体内時計が正確にセットされ、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚められるようになります。

理想は、平日も休日も同じ時間に起きることです。平日の睡眠不足を補おうと休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」は、体内時計を大きく狂わせ、「社会的ジェットラグ」を引き起こします。これにより、月曜の朝が非常につらくなるだけでなく、週明けの睡眠の質まで低下させてしまいます。

もし休日に長く寝たい場合でも、いつもの起床時間との差を2時間以内に留めるのが賢明です。どうしても寝不足が溜まっている場合は、昼寝(パワーナップ)で補うようにしましょう。就寝時間については、眠気を感じてからベッドに入るのが基本です。無理に早く寝ようとすると、かえって目が冴えてしまうことがあります。「起床時間を固定し、眠くなったら寝る」を習慣にすることが、安定した睡眠リズムを作る第一歩です。

② 朝に太陽の光を浴びる

起床時間を固定することとセットで実践したいのが、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることです。太陽の光、特に朝日には、狂った体内時計をリセットする強力な効果があります。

網膜が朝の光を感知すると、その信号が脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という体内時計の中枢に伝わります。これにより、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌がストップし、心と体が活動モードに切り替わります。そして、この光を浴びた時点から約14~16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まり、夜の自然な眠気を誘発するのです。

つまり、朝に光を浴びることは、その日の目覚めを良くするだけでなく、その夜の寝つきを良くするためにも極めて重要です。

具体的な方法としては、起床後1時間以内に、15分から30分程度、屋外で光を浴びるのが理想です。ベランダや庭に出る、窓際で朝食をとる、一駅分歩いて通勤・通学するなど、生活の中に組み込んでみましょう。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに光量が多いため、効果は期待できます。どうしても屋外に出られない場合は、できるだけ窓の近くで過ごすだけでも違いがあります。

③ 適度な運動を習慣にする

日中に適度な運動を行うことは、睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動には、寝つきを良くし、深い睡眠を増やすという二重のメリットがあります。

まず、運動による心地よい疲労感は、スムーズな入眠を助けます。また、運動をすると一時的に体の中心部の温度である「深部体温」が上昇します。運動が終わると、体は熱を放出しようとして、深部体温は徐々に下がっていきます。この深部体温が低下するタイミングで、人は強い眠気を感じるようにできています。

おすすめの運動は、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったリズミカルな有酸素運動です。週に3〜5回、1回30分程度を目安に続けると良いでしょう。激しい運動である必要はなく、少し汗ばむ程度で十分です。

ただし、運動を行うタイミングには注意が必要です。運動は就寝の3時間前までに終えるのが理想的です。就寝直前に激しい運動をしてしまうと、交感神経が興奮し、体温も高いままになってしまい、かえって寝つきを妨げてしまいます。夕食後、リラックスタイムに入る前に軽い運動を済ませておくと、質の高い睡眠につながります。

④ 就寝1~2時間前に入浴を済ませる

一日の疲れを癒す入浴も、質の高い睡眠を得るための強力な味方です。その鍵は、運動と同様に「深部体温のコントロール」にあります。

入浴によって一時的に深部体温を上げておくと、その後の体温低下がスムーズになり、自然で強い眠気を誘発します。この効果を最大限に引き出すためのポイントは、就寝の90分~120分前に入浴を済ませることです。

最適な入浴法は、以下の通りです。

- お湯の温度: 38~40℃のぬるめのお湯。42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激し、体を覚醒させてしまうため逆効果です。

- 入浴時間: 15~20分程度、肩までゆっくりと浸かる。

- 入浴後: 入浴後は、体が冷えすぎないようにしつつ、リラックスして過ごします。上がった体温が徐々に下がっていく過程で、自然と眠気が訪れます。

時間がなくてシャワーで済ませる場合でも、少し熱めのお湯を首の後ろや足首に当てるなどして体を温めると、同様の効果が期待できます。就寝前の入浴を、一日の終わりを告げるリラックス儀式として習慣にしてみましょう。

⑤ 食事や飲み物に気をつける

就寝前の食事や飲み物は、睡眠の質に直接影響を与えます。特に注意すべき点を以下にまとめます。

夕食は就寝3時間前までに済ませる

胃の中に未消化の食べ物が残ったまま眠りにつくと、体は消化活動を優先するため、脳や体を十分に休ませることができません。その結果、睡眠が浅くなり、夜中に目が覚める原因にもなります。消化にかかる時間を考慮し、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

もし、仕事などで夕食が遅くなってしまう場合は、消化の良いスープやおかゆ、うどんなど、胃腸に負担の少ないメニューを選ぶようにしましょう。

寝る前のカフェイン・アルコールを避ける

前述の通り、カフェインとアルコールは睡眠の質を著しく低下させます。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク、チョコレートなどに含まれるカフェインは、強力な覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。睡眠への影響を避けるためには、カフェインの摂取は遅くとも午後2〜3時までにしましょう。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くするかもしれませんが、睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒を引き起こします。アルコールを飲む場合は、就寝の3〜4時間前までに、適量を守って楽しむようにしましょう。

就寝前には、カフェインの入っていないハーブティー(カモミール、リンデンなど)やホットミルク、白湯などがリラックス効果もありおすすめです。

⑥ 快適な睡眠環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。五感を刺激しない、静かで快適な空間を作ることが重要です。

寝室の温度・湿度・光を調整する

- 温度と湿度: 快適な睡眠のための理想的な室温は、夏は25~26℃、冬は22~23℃程度、湿度は通年で50~60%が目安です。エアコンや除湿機、加湿器などを活用し、季節に応じて快適な環境を保ちましょう。タイマー機能をうまく使うのもおすすめです。

- 光: 睡眠ホルモンであるメラトニンは、光によって分泌が抑制されます。寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の電源ランプをテープで隠したりする工夫をしましょう。常夜灯(豆電球)も、人によっては睡眠を妨げる原因になるため、消すことをおすすめします。

- 音: 交通量の多い道路の騒音や、家族の生活音が気になる場合は、耳栓や、リラックスできる環境音を流すホワイトノイズマシンなどを活用するのも一つの手です。

自分に合った寝具を選ぶ

一晩の3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する重要なパートナーです。

- マットレス・敷布団: 体圧を均等に分散させ、自然な寝姿勢(立っている時と同じS字カーブ)を保てるものが理想です。柔らかすぎると腰が沈み込み、硬すぎると体に負担がかかります。寝返りがスムーズに打てるかどうかも重要なポイントです。

- 枕: 首のカーブにフィットし、マットレスとの間に隙間ができない高さのものを選びましょう。高すぎたり低すぎたりすると、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿・放湿性に優れた素材を選びましょう。軽くて体にフィットするものが、寝返りを妨げず快適です。

寝具は高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に店舗で試してみるなどして、自分の体格や好みに合ったものを見つけることが大切です。

⑦ 寝る前にリラックスする時間を作る

就寝前の1時間は、日中の活動的な「交感神経優位」の状態から、心身をリラックスさせる「副交感神経優位」の状態へと切り替えるための大切な時間です。この時間に、自分なりのリラックスできる儀式(スリープ・リチュアル)を取り入れましょう。

- スマートフォンやPCから離れる: ブルーライトと刺激的な情報を避け、脳を休ませます。

- 穏やかな音楽を聴く: クラシックやヒーリングミュージック、自然の音など、心拍数が落ち着くような音楽を選びましょう。

- アロマテラピー: ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなど、リラックス効果のあるアロマオイルをデュフューザーで香らせたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりします。

- 軽いストレッチ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。深い呼吸を意識しながら、心地よいと感じる範囲で行いましょう。

- 読書: 興奮するような内容ではなく、穏やかな気持ちになれる小説やエッセイなどがおすすめです。

- 瞑想・深呼吸: 目を閉じて、自分の呼吸に意識を集中させます。「4秒吸って、7秒止め、8秒かけて吐く」といった腹式呼吸は、副交感神経を優位にするのに効果的です。

これらの方法をいくつか組み合わせ、「これをしたら寝る」という自分なりの入眠儀式を作ることで、心と体に眠る準備ができたことを知らせるスイッチになります。

20代の睡眠に関するよくある質問

ここでは、20代の方が抱きがちな睡眠に関する疑問について、Q&A形式でお答えします。正しい知識を身につけ、誤った習慣を改善していきましょう。

6時間睡眠では足りない?

結論として、ほとんどの20代にとって6時間睡眠は不十分です。

前述の通り、20代に推奨される睡眠時間は7〜9時間です。6時間睡眠では、脳と体の回復に必要な睡眠サイクル(約90〜120分を4〜5回)を十分に完了させることができません。特に、記憶の定着やホルモン分泌に重要な深いノンレム睡眠やレム睡眠の時間が削られてしまいます。

「自分は6時間でも大丈夫」と感じている人でも、気づかないうちに集中力や判断力が低下している「睡眠負債」が蓄積している可能性が高いです。日中に強い眠気を感じたり、コーヒーやエナジードリンクがないと仕事が捗らなかったり、休日に昼まで寝てしまったりするのは、睡眠が足りていない明確なサインです。

ごく稀に、遺伝的に短時間睡眠でも健康を維持できる「ショートスリーパー」と呼ばれる人々が存在しますが、その割合は人口の1%未満とも言われています。安易に自分をショートスリーパーだと判断し、無理な短時間睡眠を続けることは、心身の健康を損なうリスクが非常に高いため避けるべきです。まずは推奨されている7時間以上の睡眠を目指し、自身の体調や日中のパフォーマンスの変化を観察してみましょう。

休日の「寝だめ」は効果がある?

限定的な効果はありますが、デメリットの方が大きいと考えられています。

平日の睡眠不足を補うために、休日にいつもより長く眠る「寝だめ」は、一時的に疲労感を軽減させる効果はあります。しかし、蓄積された睡眠負債を完全に返済することはできません。数日間の睡眠不足による認知機能の低下は、一晩や二晩長く寝ただけでは完全には回復しないという研究結果もあります。

それ以上に大きな問題は、寝だめが体内時計を大きく狂わせてしまう点です。例えば、平日は朝7時に起き、休日は昼12時に起きるという生活は、毎週5時間の時差がある地域へ旅行しているようなものです。これは「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれ、体内時計が週末の遅いリズムに同調してしまいます。その結果、月曜の朝にいつもの7時に起きるのが非常につらくなり、週明けの倦怠感、集中力低下、気分の落ち込みなどを引き起こします。

寝だめをするよりも、できるだけ毎日同じ時間に起きることを心がけ、どうしても眠い場合は、平日の午後に15〜20分程度の短い昼寝をする方が、体内時計を乱さずに疲労を回復する上で効果的です。

寝すぎによるデメリットはある?

はい、慢性的な寝すぎは健康上のリスクと関連している可能性が指摘されています。

たまに疲れていて長く寝てしまう程度であれば、大きな問題はありません。しかし、日常的に10時間以上の睡眠をとっている場合(ロング・スリーパー)は、注意が必要な場合があります。

多くの疫学研究で、長すぎる睡眠時間は、短い睡眠時間と同様に、2型糖尿病、心血管疾患、肥満、うつ病、さらには死亡率の上昇といった健康リスクと関連があることが報告されています。ただし、これは「寝すぎが病気の原因である」と断定するものではなく、何らかの健康問題(潜在的な病気や慢性的な炎症など)が結果として長時間の睡眠を必要とさせている可能性も考えられます。

また、単に夜長く寝すぎるだけでなく、日中も過度な眠気がある場合は、睡眠時無呼吸症候群やナルコレプシー、特発性過眠症といった睡眠障害が隠れている可能性もあります。いびきがひどい、寝ている間に呼吸が止まっていると指摘された、日中に耐えがたい眠気に襲われるといった症状がある場合は、一度専門の医療機関に相談することをおすすめします。

健康な人にとっては、寝すぎ自体が直接的な害になることは少ないですが、体内時計を乱し、日中の活動時間を減らしてしまうというデメリットは考慮すべきでしょう。

効果的な昼寝の時間は?

午後の早い時間帯に、15分から20分程度の短い昼寝が最も効果的です。

この短い昼寝は「パワーナップ」とも呼ばれ、午後の眠気を解消し、集中力や作業効率を回復させるのに非常に有効です。ポイントは、30分以上眠らないことです。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、起きた後に頭がぼーっとする「睡眠慣性」という状態に陥りやすくなります。これでは、かえって午後のパフォーマンスを低下させてしまいます。

効果的な昼寝のコツは以下の通りです。

- 時間帯: 午後3時までに行う。これより遅い時間に昼寝をすると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 長さ: 15分〜20分が最適。アラームをセットしましょう。

- 姿勢: ベッドで横になるのではなく、机に突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりする姿勢で眠るのがおすすめです。深く眠りすぎるのを防げます。

- 昼寝の前にコーヒーを飲む: カフェインが効果を発揮し始めるまでに20〜30分かかるため、昼寝の直前にコーヒーなどを飲むと、ちょうど目覚める頃に頭がスッキリするというテクニックもあります。

午後の眠気に悩まされている方は、ぜひこのパワーナップを試してみてください。

ショートスリーパーは本当?

本当ですが、遺伝的な要因による非常に稀な存在です。

ショートスリーパーとは、6時間未満の睡眠でも日中の眠気や健康上の問題がなく、社会生活を正常に送ることができる人々を指します。これは、本人の気力や努力でなれるものではなく、DEC2やADRB1といった特定の遺伝子の変異が関係していると考えられています。

研究によれば、このような遺伝的背景を持つ真のショートスリーパーは、人口の1%にも満たないとされています。メディアなどで短時間睡眠で成功した人物が取り上げられることがありますが、それは極めて例外的なケースです。

多くの「自称ショートスリーパー」は、実際には慢性的な睡眠不足を我慢している「睡眠負債者」である可能性が非常に高いです。本人は大丈夫だと思っていても、客観的なテストを行うと認知機能が著しく低下していることが少なくありません。

自分の睡眠時間が短いことを自慢したり、無理に睡眠時間を削って活動したりすることは、長期的に見て心身の健康を著しく損なう危険な行為です。他人の睡眠時間と比較するのではなく、自分自身の心と体の声に耳を傾け、最適な睡眠時間を確保することが何よりも大切です。

まとめ:理想の睡眠時間と睡眠の質を確保して健康的な毎日を送ろう

この記事では、20代の睡眠に焦点を当て、理想的な睡眠時間からその重要性、睡眠不足の原因と悪影響、そして睡眠の質を高めるための具体的な方法まで、幅広く解説してきました。

最後に、本記事の要点を振り返りましょう。

- 20代の理想的な睡眠時間は7~9時間: これは科学的根拠に基づいた推奨時間であり、心身の健康維持と日中のパフォーマンス発揮に不可欠です。

- 日本の20代は深刻な睡眠不足: 多くの20代が理想の睡眠時間を確保できておらず、世界的に見ても睡眠時間が短いという厳しい現実に直面しています。

- 睡眠不足の原因は多岐にわたる: 仕事や学業のストレス、不規則な生活、就寝前のスマホ使用、カフェインやアルコールの摂取など、20代特有のライフスタイルが睡眠を妨げています。

- 睡眠不足は心身を蝕む: 集中力低下や免疫力低下といった短期的な影響だけでなく、生活習慣病や精神疾患のリスクを高め、美容や体型にも悪影響を及ぼします。

- 「量」だけでなく「質」が重要: 睡眠の質を高めるためには、起床時間を一定にする、朝日を浴びる、適度な運動、適切な入浴、食事や寝室環境への配慮、そして就寝前のリラックス習慣が鍵となります。

20代は、人生の中でも特にエネルギッシュで、多くの可能性に満ちた時期です。しかし、そのエネルギーも、活動の基盤となる健康があってこそ最大限に発揮されます。そして、その健康を支える最も重要な柱の一つが「睡眠」です。

睡眠時間を削って目の前のタスクをこなすことは、一見すると効率的に思えるかもしれません。しかし、それは将来の自分から健康やパフォーマンスを「前借り」しているに過ぎません。長期的に見れば、質の高い睡眠を確保することこそが、キャリア形成、学業、プライベートの充実、そして人生全体の質を高めるための最も賢明な投資です。

この記事で紹介した方法のすべてを、今日から完璧に実践する必要はありません。まずは一つでも、自分にできそうなことから始めてみてください。「寝る15分前にはスマホを置く」「明日はいつもより15分早く起きて朝日を浴びてみる」など、小さな一歩で構いません。その小さな変化の積み重ねが、やがてあなたの睡眠を、そして毎日を大きく変えていくはずです。

理想の睡眠時間と高い質の睡眠を確保し、心身ともに健やかな毎日を送り、輝かしい20代を存分に謳歌しましょう。