「健康のためには7時間睡眠が良い」という話を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。テレビや雑誌、インターネットなど、さまざまなメディアで理想的な睡眠時間として「7時間」が挙げられることがよくあります。しかし、その一方で「自分はもっと短くても平気だ」「8時間以上寝ないとすっきりしない」と感じている人も少なくないでしょう。

果たして、7時間睡眠は本当にすべての人にとっての「黄金律」なのでしょうか。 この記事では、睡眠に関する長年の疑問に答えるべく、「7時間睡眠」が推奨される科学的根拠から、それがもたらす具体的な健康効果、そして「7時間」という数字が必ずしも万人に当てはまらない理由まで、多角的に深く掘り下げていきます。

睡眠は、単なる休息ではありません。心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠な、生命活動の根幹をなす重要な時間です。この記事を読み終える頃には、なぜ7時間睡眠が注目されるのかを理解できるだけでなく、ご自身の年齢やライフスタイルに合わせた「あなただけの最適な睡眠」を見つけるための具体的なヒントが得られるはずです。

睡眠に関する悩みを抱えている方、自分の睡眠習慣を見直したい方、そしてより健康で活力に満ちた毎日を送りたいと願うすべての方へ、科学的知見に基づいた実践的な情報をお届けします。

目次

睡眠時間7時間がベストと言われる科学的根拠

なぜ「7時間」という具体的な数字が、理想的な睡眠時間として広く認識されるようになったのでしょうか。その背景には、長年にわたる数多くの科学的な調査・研究によって蓄積された、信頼性の高いデータが存在します。ここでは、7時間睡眠が推奨される主な二つの科学的根拠について、詳しく解説していきます。

死亡リスクが最も低いという研究結果がある

睡眠時間と健康の関係を示す最も有名な知見の一つが、睡眠時間と死亡リスクの関係が「Uカーブ」を描くというものです。これは、睡眠時間が短すぎても長すぎても死亡リスクが高まり、その中間である特定の睡眠時間でリスクが最も低くなるという関係性を示しています。そして、その最もリスクが低い「底」の部分に位置するのが、多くの場合「7時間」なのです。

このUカーブの関係は、世界中のさまざまな大規模な疫学調査で繰り返し確認されています。

例えば、日本の国立がん研究センターなどが約11万人の日本人を対象に行った大規模追跡調査「JACC Study」では、男女ともに睡眠時間が7時間の人々の死亡リスクが最も低かったことが報告されています。この研究によると、7時間睡眠の人々と比較して、睡眠時間が4時間以下の男性は1.62倍、女性は1.60倍、10時間以上の男性は1.73倍、女性は1.92倍も死亡リスクが高まるという結果が示されました。(参照:国立研究開発法人国立がん研究センター JACC Study)

同様の結果は、米国カリフォルニア大学の研究でも見られます。約110万人を対象としたこの調査でも、睡眠時間が7時間の人々の死亡率が最も低く、それより短くても長くても死亡率は上昇する傾向が確認されました。

では、なぜこのようなUカーブの関係が見られるのでしょうか。

睡眠時間が短い場合、つまり睡眠不足の状態では、体内でさまざまな不調が生じます。交感神経が過剰に働き、血圧や血糖値が上昇しやすくなります。また、体内の炎症反応が強まり、免疫機能が低下します。これらの状態が慢性的に続くことで、高血圧、糖尿病、心筋梗塞や脳卒中といった循環器疾患、さらにはがんなどのリスクが高まると考えられています。

一方で、睡眠時間が長すぎる場合もまた、健康への悪影響が懸念されます。長時間睡眠が直接的な原因であるかはまだ議論の余地がありますが、いくつかの可能性が指摘されています。一つは、長時間睡眠そのものが、体に何らかの不調(例えば、睡眠時無呼吸症候群やうつ病、慢性的な炎症など)が隠れているサインである可能性です。これらの疾患が死亡リスクを高め、結果として長時間睡眠と関連しているように見えるという考え方です。また、長時間にわたって体を動かさないことが、血栓のリスクを高めたり、体内時計を乱したりして、健康に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。

このように、さまざまな研究が統計的に「7時間」という睡眠時間が最も健康リスクが低いことを示しており、これが7時間睡眠がベストと言われる大きな根拠となっています。

仕事の生産性が最も高いというデータがある

健康面だけでなく、日中のパフォーマンス、特に仕事の生産性という観点からも7時間睡眠の重要性が指摘されています。私たちの脳は、睡眠中に情報を整理し、不要なものを消去し、必要なものを定着させるという重要な作業を行っています。十分な睡眠がとれていないと、この脳のメンテナンス機能がうまく働かず、日中の認知機能に深刻な影響を及ぼします。

特に重要な役割を担うのが、脳の「司令塔」とも呼ばれる前頭前野(ぜんとうぜんや)です。前頭前野は、論理的思考、判断、計画、創造性、コミュニケーションといった高度な認知機能を司っています。しかし、睡眠不足はこの前頭前野の働きを著しく低下させることがわかっています。

ある研究では、睡眠時間を6時間以下に制限する実験を2週間続けたところ、被験者の認知機能は、丸2日間徹夜した人と同程度まで低下したという衝撃的な結果が報告されています。さらに深刻なのは、被験者自身はそのパフォーマンスの低下にほとんど気づいていなかったという点です。つまり、私たちは知らず知らずのうちに「睡眠負債」を抱え込み、本来の能力を発揮できない状態で仕事や学習に取り組んでいる可能性があるのです。

この睡眠負債が蓄積すると、以下のような具体的な問題が生じます。

- 集中力の低下: 注意が散漫になり、ケアレスミスが増える。

- 判断力の鈍化: 複雑な状況で最適な選択ができなくなる、リスク評価が甘くなる。

- 記憶力の低下: 新しい情報を覚えたり、必要な情報を思い出したりすることが困難になる。

- 創造性の欠如: 新しいアイデアや解決策が思い浮かばなくなる。

- 感情コントロールの困難: イライラしやすくなったり、些細なことで落ち込んだりする。

では、なぜ「7時間」が生産性にとっても最適なのでしょうか。これは、私たちの睡眠が「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅い眠り)」という2種類の睡眠を約90分のサイクルで繰り返していることと深く関係しています。

- ノンレム睡眠: 主に脳と体を休ませ、成長ホルモンを分泌して組織を修復する役割を担います。特に睡眠前半に多く現れる深いノンレム睡眠は、肉体疲労の回復に不可欠です。

- レム睡眠: 脳は活発に活動しており、記憶の整理・定着や感情の処理が行われる時間です。夢を見るのは主にこのレム睡眠中です。

7時間程度の睡眠を確保することで、このノンレム睡眠とレム睡眠のサイクルを4〜5回繰り返すことができ、脳と体の両方を十分にメンテナンスできます。これにより、翌朝すっきりと目覚め、一日を通して高い集中力と認知機能を維持することが可能になるのです。逆に睡眠時間が短いと、特に睡眠の後半に多く現れるレム睡眠が不足しがちになり、記憶の定着や感情の整理が不十分になる可能性があります。

これらの科学的根拠から、「7時間睡眠」は単なる俗説ではなく、私たちの生命と生活の質を維持するための、一つの重要な指標であると言えるでしょう。

7時間睡眠で得られる6つの健康効果

科学的根拠に裏打ちされた7時間睡眠は、私たちの心身に具体的にどのような恩恵をもたらすのでしょうか。ここでは、7時間程度の適切な睡眠を確保することで得られる6つの主要な健康効果について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。これらの効果を知ることで、日々の睡眠をより一層大切にしようと思えるはずです。

疲労回復と体力維持

私たちが睡眠の最も基本的な効果として実感するのが「疲労回復」です。日中の活動で酷使した筋肉や内臓、そして脳は、睡眠中に修復・回復されます。このプロセスで中心的な役割を果たすのが「成長ホルモン」です。

成長ホルモンは、その名の通り子どもの成長に不可欠なホルモンですが、成人にとっても極めて重要な役割を担っています。具体的には、細胞の修復と再生を促し、筋肉を増強し、疲労物質を分解する働きがあります。この成長ホルモンは、一日の分泌量の大半が睡眠中に、特に眠り始めてから最初の深いノンレム睡眠の間に集中して分泌されることがわかっています。

7時間という睡眠時間は、この成長ホルモンが最も活発に分泌される深いノンレム睡眠を十分に確保するために適した長さです。睡眠時間が短いと、成長ホルモンの分泌機会が減少し、体の修復が追いつかなくなります。その結果、翌日に疲労が持ち越され、日中の活動に必要な体力が維持できなくなってしまうのです。スポーツ選手がパフォーマンス維持のために長時間の睡眠を重視するのは、この成長ホルモンによる筋肉修復の効果を最大限に引き出すためです。

十分な睡眠をとることで、私たちは毎朝リフレッシュされた状態で一日をスタートでき、日中の活動をエネルギッシュにこなすための基盤を築くことができます。

記憶力の向上と定着

「一夜漬け」の勉強よりも、しっかり睡眠をとった方が記憶に残りやすい、という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。これは単なる感覚的なものではなく、科学的に証明された事実です。睡眠は、日中に学習・経験した情報を整理し、長期的な記憶として脳に定着させるための重要なプロセスです。

この記憶の定着メカニズムは、主に「海馬(かいば)」と「大脳皮質(だいのうひしつ)」という脳の二つの領域が連携して行われます。

- 情報の一次保管: 日中に見たり聞いたりした情報は、まず脳の「海馬」という場所に一時的に保管されます。海馬は短期記憶を司る領域です。

- 情報の整理と転送: 私たちが眠っている間に、海馬に保管された情報の中から重要なものが選別され、長期記憶を保存する倉庫である「大脳皮質」へと転送されます。

- 長期記憶として定着: 大脳皮質に転送された情報は、既存の知識と結びつけられ、安定した長期記憶として定着します。

この一連のプロセスは、ノンレム睡眠とレム睡眠の両方が関与して行われます。特に、事実や知識に関する「宣言的記憶」は深いノンレム睡眠中に、自転車の乗り方や楽器の演奏といったスキルに関する「手続き記憶」はレム睡眠中に定着が促進されると言われています。

7時間の睡眠を確保することで、これらの異なる種類の睡眠ステージをバランス良く経験でき、さまざまな種類の記憶を効率的に定着させることが可能になります。学生の学力向上はもちろん、社会人が新しいスキルを習得したり、仕事の情報を整理したりする上でも、適切な睡眠は不可欠な要素なのです。

免疫力の向上

睡眠は、私たちの体を病原体から守る「免疫システム」とも密接に関わっています。風邪をひくと眠くなるのは、体が免疫活動に専念するために睡眠を要求しているサインです。逆に、睡眠不足が続くと免疫力が低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

このメカニズムには「サイトカイン」という物質が深く関わっています。サイトカインは、免疫細胞間の情報伝達を担うタンパク質で、体内にウイルスや細菌が侵入した際に、免疫細胞を活性化させて病原体と戦うよう指令を出す役割を持っています。このサイトカインの一部は、睡眠中に特に多く産生されることが知られています。

十分な睡眠をとることで、体は効果的にサイトカインを産生し、免疫システムを最適な状態に保つことができます。ある研究では、睡眠時間を制限されたグループは、十分な睡眠をとったグループに比べて、風邪のウイルスに対する抵抗力が大幅に低下することが示されています。

また、睡眠はワクチン接種後の抗体産生にも影響を与えます。十分な睡眠をとることで、ワクチンによって作られる抗体の量が増え、より高い予防効果が期待できるという報告もあります。

7時間程度の睡眠を習慣にすることは、日々の感染症予防はもちろん、病気からの回復を早めるためにも非常に重要です。

精神の安定とストレス軽減

睡眠は体の健康だけでなく、心の健康、つまりメンタルヘルスを維持するためにも欠かせません。睡眠不足が続くと、イライラしやすくなったり、不安を感じやすくなったり、気分が落ち込んだりすることは多くの人が経験的に知っています。

これは、睡眠が感情をコントロールする脳の働きを調整しているためです。感情の処理には、主に「扁桃体(へんとうたい)」と「前頭前野(ぜんとうぜんや)」が関わっています。

- 扁桃体: 不安や恐怖といったネガティブな感情を生み出す、脳の警報装置のような役割を果たします。

- 前頭前野: 理性的な思考や判断を司り、扁桃体の過剰な興奮を抑制・コントロールする役割を担います。

睡眠不足の状態では、理性の座である前頭前野の機能が低下し、感情の警報装置である扁桃体が過剰に活動しやすくなります。その結果、些細な出来事に対しても過剰に反応してしまい、不安や怒りといったネガティブな感情に振り回されやすくなるのです。

十分な睡眠、特にレム睡眠は、この扁桃体と前頭前野の連携をリセットし、感情のバランスを整える働きがあると考えられています。日中に経験したストレスフルな出来事も、睡眠中にその感情的なトゲが抜き取られ、冷静な記憶として整理されるのです。

さらに、睡眠はストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌リズムを正常に保つ役割も担っています。コルチゾールは朝に最も多く分泌され、夜にかけて減少しますが、睡眠不足はこのリズムを乱し、慢性的なストレス状態を引き起こす原因となります。

7時間の質の高い睡眠は、感情の波を穏やかにし、ストレスに対する抵抗力を高め、うつ病などの精神疾患のリスクを低減させる上で極めて重要な役割を果たします。

生活習慣病のリスク低下

現代社会で多くの人々が悩む糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病は、食生活や運動習慣だけでなく、睡眠習慣とも深く関連しています。7時間程度の適切な睡眠は、これらの疾患のリスクを多方面から低減させる効果があります。

| 関連する生活習慣病 | 睡眠不足による主な影響メカニズム | 7時間睡眠による効果 |

|---|---|---|

| 肥満・糖尿病 | ・食欲増進ホルモン(グレリン)の増加 ・食欲抑制ホルモン(レプチン)の減少 ・インスリンの働きが悪くなる(インスリン抵抗性の増大) |

ホルモンバランスが正常化し、過食を防ぐ。 インスリン感受性が改善し、血糖値が安定しやすくなる。 |

| 高血圧・心疾患 | ・体を興奮させる交感神経が優位な状態が続く ・血管の緊張状態が続き、血圧が上昇 ・心臓への負担が増加 |

副交感神経が優位になる時間が増え、心身がリラックスする。 血管が弛緩し、血圧が安定する。 |

| 脂質異常症 | ・悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪の代謝に悪影響を及ぼす可能性がある | ホルモンバランスや自律神経が整うことで、脂質代謝が正常に機能しやすくなる。 |

特に注目すべきは、食欲をコントロールするホルモンへの影響です。睡眠不足になると、食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌が増え、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減少します。このダブルパンチにより、高カロリーで糖質の多い食べ物を無性に欲するようになり、肥満のリスクが著しく高まります。

また、睡眠不足は血糖値を下げるホルモン「インスリン」の効き目を悪くする(インスリン抵抗性)こともわかっており、これは2型糖尿病の直接的なリスク因子です。

7時間の睡眠を確保することは、これらのホルモンバランスや自律神経の働きを正常に保ち、生活習慣病の予防につながる、最も基本的で効果的な健康習慣の一つと言えます。

美肌効果

「睡眠は最高の美容液」という言葉があるように、睡眠の質と量は肌のコンディションに直接影響します。美しい肌を保つためにも、7時間睡眠は非常に有効です。

美肌効果の鍵を握るのも、疲労回復の項で登場した「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、日中に紫外線や乾燥などでダメージを受けた肌細胞の修復を促し、肌の再生サイクルである「ターンオーバー」を正常化する働きを担っています。ターンオーバーが正常に行われることで、古い角質が剥がれ落ち、新しく健康な皮膚が生まれ、シミやくすみのない透明感のある肌が保たれます。

この成長ホルモンが最も多く分泌されるのは、入眠後の深いノンレム睡眠中です。したがって、7時間程度の十分な睡眠をとり、深い眠りを確保することが、成長ホルモンの恩恵を最大限に受けるために不可欠です。

さらに、睡眠不足は以下のような肌トラブルも引き起こします。

- 血行不良: 自律神経が乱れ、血管が収縮し、皮膚への酸素や栄養の供給が滞ります。これにより、目の下のクマやくすみ、肌の乾燥などが引き起こされます。

- ストレスホルモンの増加: コルチゾールなどのストレスホルモンは、皮脂の分泌を過剰にし、ニキビや吹き出物の原因となります。また、肌のバリア機能を低下させ、外部からの刺激に弱い敏感肌を招くこともあります。

7時間の質の高い睡眠は、体の内側から肌を修復・再生し、健やかで美しい肌を育むための土台となるのです。

7時間睡眠が全ての人に当てはまるわけではない理由

ここまで、7時間睡眠の科学的根拠と多くのメリットについて解説してきましたが、この「7時間」という数字を絶対的な目標として捉えることには注意が必要です。なぜなら、私たち一人ひとりに必要な睡眠時間は、さまざまな要因によって異なるからです。「7時間寝なければならない」という強迫観念が、かえって睡眠へのプレッシャーとなり、不眠の原因になることさえあります。ここでは、7時間睡眠が必ずしも万人に当てはまらない理由を3つの側面から解説します。

適切な睡眠時間は年齢によって異なる

最も大きな影響を与える要因の一つが「年齢」です。私たちの体が必要とする睡眠時間は、生涯を通じて変化し続けます。特に、脳と体が急速に発達する乳幼児期や成長期には、成人よりもはるかに長い睡眠時間が必要です。そして、年齢を重ねるにつれて、必要な睡眠時間は徐々に短くなる傾向があります。

米国の国立睡眠財団(National Sleep Foundation)は、科学的根拠に基づき、年齢別の推奨睡眠時間を公表しています。これは、自分や家族の睡眠時間が適切かどうかを判断する上での良い目安となります。

| 年齢層 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 新生児 (0~3ヶ月) | 14~17時間 |

| 乳児 (4~11ヶ月) | 12~15時間 |

| 幼児 (1~2歳) | 11~14時間 |

| 未就学児 (3~5歳) | 10~13時間 |

| 学童期 (6~13歳) | 9~11時間 |

| ティーンエイジャー (14~17歳) | 8~10時間 |

| 若年成人 (18~25歳) | 7~9時間 |

| 成人 (26~64歳) | 7~9時間 |

| 高齢者 (65歳以上) | 7~8時間 |

| (参照:National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary) |

この表からわかるように、一般的に「7時間睡眠」が推奨されるのは、主に成人期(18歳~64歳)の人々です。ティーンエイジャーであれば8時間以上の睡眠が、学童期の子どもであれば9時間以上の睡眠が推奨されています。

また、高齢者になると、必要な睡眠時間そのものが短くなるだけでなく、睡眠の構造も変化します。深いノンレム睡眠が減少し、眠りが浅くなる(中途覚醒が増える)傾向が見られます。これは加齢に伴う自然な生理的変化であり、「昔のようにぐっすり眠れない」と感じても、日中の眠気がなく元気に活動できているのであれば、過度に心配する必要はありません。

このように、自分の年齢を考慮せずに「7時間」という数字だけにこだわると、不必要な不安を抱えたり、逆に成長期の子どもに必要な睡眠を確保できなかったりする可能性があります。自身のライフステージに合った睡眠時間を知ることが、まず第一歩となります。

遺伝子(ショートスリーパー・ロングスリーパー)による個人差

年齢と同様に、生まれ持った「遺伝子」も必要な睡眠時間を左右する重要な要素です。世の中には、平均よりも著しく短い睡眠時間で健康を維持できる「ショートスリーパー(短時間睡眠者)」と、平均よりも長い睡眠時間を必要とする「ロングスリーパー(長時間睡眠者)」と呼ばれる人々が存在します。

ショートスリーパーは、6時間未満、時には4~5時間の睡眠でも、日中に眠気を感じることなく、心身ともに健康でいられるという特異な体質を持つ人々です。研究により、ショートスリーパーには「DEC2」や「ADRB1」といった特定の遺伝子に変異が見られることがわかっています。これらの遺伝子変異が、睡眠と覚醒を制御する脳のメカニズムに影響を与え、短い睡眠でも効率的に心身を回復させることを可能にしていると考えられています。しかし、このような遺伝的なショートスリーパーは、全人口の1%未満と非常に稀な存在です。

重要なのは、多くの「自称ショートスリーパー」は、遺伝的な素質があるわけではなく、単に慢性的な睡眠不足の状態にある「睡眠負債者」であるという点です。本人は慣れから眠気やパフォーマンスの低下を自覚していないかもしれませんが、客観的なテストを行うと、認知機能は明らかに低下しています。短時間睡眠で有名な歴史上の偉人や経営者の話を鵜呑みにして、安易に睡眠時間を削るのは非常に危険です。

一方、ロングスリーパーは、9時間以上の睡眠をとらないと、日中に眠気や倦怠感を感じ、パフォーマンスが低下してしまう体質の人々です。ロングスリーパーのメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、これも遺伝的な要因が関わっていると考えられています。ロングスリーパーの人々は、単に「怠け者」や「寝坊助」なのではなく、その人にとってそれだけの睡眠時間が生理的に必要なのです。無理に睡眠時間を削ろうとすると、常に睡眠不足の状態に陥り、心身の不調をきたす可能性があります。

このように、遺伝的に規定された必要な睡眠時間には個人差があります。自分の体質を正しく理解し、世間一般の「7時間」という基準に無理に合わせるのではなく、自分自身の体が求める睡眠の声に耳を傾けることが大切です。

季節や生活習慣も影響する

年齢や遺伝子といった先天的な要因だけでなく、日々の生活習慣や環境も、必要な睡眠時間に影響を与えます。

季節の変動はその一例です。日照時間は、私たちの体内時計(サーカディアンリズム)を調整する上で最も強力な外部要因です。日照時間の短い冬は、日光を浴びる時間が減ることで体内時計が乱れやすくなり、気分が落ち込んだり、眠気が強くなったりする「冬季うつ(季節性情動障害)」を発症する人もいます。このような場合、通常より少し長めの睡眠が必要になることがあります。逆に、日照時間の長い夏は、活動的になり、睡眠時間が短くなる傾向があるかもしれません。

また、日中の活動量も大きく影響します。例えば、一日中デスクワークをしている人と、建設現場で肉体労働をしている人とでは、回復に必要な睡眠時間が異なるのは当然です。激しい運動をした日や、大きなスポーツの大会を控えているアスリートは、筋肉の修復とエネルギーの回復のために、通常よりも長い睡眠を必要とします。

精神的なストレスも同様です。重要なプレゼンテーションや試験の前など、精神的に大きな負荷がかかっている時期は、脳が疲弊し、感情を整理するために、より多くの睡眠(特にレム睡眠)が必要になることがあります。

さらに、健康状態も無視できません。風邪やインフルエンザなどの感染症にかかっているときや、何らかの病気からの回復期には、免疫システムを活性化させ、体の修復を促すために、普段より長い睡眠が必要になります。

このように、私たちの体が必要とする睡眠時間は、常に一定ではありません。季節、仕事内容、運動習慣、ストレスレベル、健康状態など、その時々の状況に応じて柔軟に変動します。日中の眠気やパフォーマンスを基準に、自分の体と対話しながら、日々の睡眠時間を調整していく柔軟な姿勢が求められるのです。

睡眠不足や寝過ぎが引き起こすリスク

「7時間」という基準はあくまで目安であり、個人差があることを解説しました。しかし、この基準から大きく外れた睡眠時間は、心身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、睡眠時間が短すぎる「睡眠不足」と、長すぎる「寝過ぎ」がそれぞれ引き起こす具体的なリスクについて詳しく見ていきましょう。

睡眠不足によるデメリット

現代社会において最も多くの人が直面している問題が「睡眠不足」です。仕事や勉強、プライベートの付き合いなどで睡眠時間を削ることは、短期的にも長期的にも深刻なデメリットをもたらします。

集中力や判断力の低下

睡眠不足の最も顕著な影響は、脳の認知機能の低下です。特に、高度な思考を司る前頭前野の機能が著しく損なわれます。

- 注意散漫: 会議の内容が頭に入ってこない、簡単な計算ミスをする、探し物が増えるなど、集中力が続かなくなります。

- 作業効率の低下: 同じ作業に普段より時間がかかったり、複数のタスクを同時にこなすことが困難になったりします。

- 判断力の鈍化: 重要な意思決定の場面で、情報を正しく評価できず、誤った判断を下すリスクが高まります。車の運転などでは、この判断力の低下が重大な事故に直結する危険性があります。

- 記憶障害: 新しいことを覚えるのが難しくなったり、人の名前や約束を忘れたりすることが増えます。

これらの認知機能の低下は、本人が自覚している以上に深刻であることが多く、「自分は大丈夫」と思っていても、実際にはパフォーマンスが大きく落ち込んでいる「認知負債」の状態に陥っている可能性があります。

肥満や生活習慣病のリスク増加

慢性的な睡眠不足は、体の内部、特にホルモンバランスや自律神経系に深刻なダメージを与え、生活習慣病の温床となります。

- 肥満: 前述の通り、食欲を増進させるホルモン「グレリン」が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」が減少するため、過食に走りやすくなります。特に、高カロリー・高脂肪・高糖質なジャンクフードへの渇望が強くなることがわかっています。

- 2型糖尿病: 血糖値を下げるインスリンの効き目が悪くなる「インスリン抵抗性」が増大します。これにより、血糖値が下りにくくなり、糖尿病を発症するリスクが高まります。

- 高血圧・心血管疾患: 体を興奮状態にする交感神経が優位な時間が長くなり、血管が収縮して血圧が上昇します。これが慢性化すると、高血圧症となり、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めます。

免疫力の低下と肌荒れ

体を外部の敵から守るシステムも、睡眠不足によって機能不全に陥ります。

- 免疫力の低下: 病原体と戦う免疫細胞(T細胞など)の働きが弱まり、サイトカインの産生も減少するため、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。また、病気からの回復も遅れがちになります。

- 肌荒れ: 肌のターンオーバーを促す成長ホルモンの分泌が減少し、肌の修復が追いつかなくなります。さらに、血行不良によるくすみやクマ、ストレスホルモンの増加によるニキビや吹き出物など、さまざまな肌トラブルを引き起こします。

睡眠不足は、まさに「百害あって一利なし」の状態であり、日々の生活の質をあらゆる面で蝕んでいくのです。

寝過ぎによるデメリット

「寝不足がダメなら、たくさん寝ればいい」と考えるかもしれませんが、実は「寝過ぎ」もまた、健康上のリスクと関連していることが指摘されています。「休日に寝だめをする」という習慣がある人は特に注意が必要です。

頭痛や倦怠感

休日にいつもより長く寝た後、頭がズキズキしたり、かえって体がだるく感じたりした経験はないでしょうか。これは寝過ぎによる典型的な症状です。

- 頭痛: 長時間寝ていると、脳内の血管が拡張し、その周りの三叉神経が刺激されることがあります。これが、特に片頭痛持ちの人にとっては、頭痛の引き金となることがあります。また、睡眠中にセロトニンの分泌量が変化することも一因と考えられています。

- 倦怠感: 長時間同じ姿勢でいることによる体の凝りや、体内時計の乱れから、すっきりと目覚めることができず、日中に強い倦怠感や眠気を感じることがあります。たくさん寝たはずなのに、なぜか疲れが取れないという逆説的な状態に陥るのです。

体内時計の乱れ

私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計」が備わっています。この体内時計は、毎朝光を浴びることや、決まった時間に食事をとることでリセットされます。しかし、週末などに平日より大幅に遅く起きる「寝だめ」をすると、この体内時計が大きく乱れてしまいます。

これは、海外旅行で生じる「時差ぼけ(ジェットラグ)」と似た状態で、「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ぼけ)」と呼ばれています。例えば、平日は朝7時に起き、休日は10時に起きるという生活をしている人は、毎週、3時間の時差がある西の地域へ旅行しているようなものです。

このソーシャルジェットラグは、月曜日の朝に「体がだるい」「気分が乗らない」といった、いわゆるブルーマンデーの大きな原因となります。体内時計が狂うことで、睡眠と覚醒のリズムが乱れ、週明けのパフォーマンスに悪影響を及ぼすのです。

糖尿病などのリスク増加

いくつかの大規模な疫学調査では、9時間や10時間以上の長時間睡眠が、肥満、2型糖尿病、心臓病、脳卒中などのリスク上昇と関連していることが報告されています。

ただし、この関係については解釈に注意が必要です。長時間睡眠が「原因」でこれらの病気になるのか、それとも何らかの隠れた病気(睡眠時無呼吸症候群、うつ病、慢性的な炎症など)が「結果」として長時間睡眠を引き起こしているのか、因果関係はまだ明確にはなっていません。例えば、うつ病の人は過眠の症状を示すことがありますし、体のどこかに炎症があると、体は回復のために多くの睡眠を要求します。

とはいえ、長時間にわたって活動せずにいること自体が、日中の活動量の低下につながり、結果として肥満や糖尿病のリスクを高める可能性は否定できません。日中の眠気がなく、健康に問題がないのであれば心配しすぎる必要はありませんが、急に睡眠時間が長くなった、いくら寝ても眠いといった症状がある場合は、何らかの健康問題のサインかもしれないため、一度医療機関に相談することをおすすめします。

自分に最適な睡眠時間を見つける方法

「7時間」という基準が絶対ではないこと、そして個人差が大きいことを理解した上で、次に重要になるのが「では、自分にとっての最適な睡眠時間は何時間なのか?」という問いです。これを探るためには、客観的な記録と、場合によっては専門家の助けを借りることが有効です。ここでは、自分にぴったりの睡眠時間を見つけるための具体的な方法を2つ紹介します。

睡眠日誌をつけて記録する

自分に最適な睡眠時間を見つける最も手軽で効果的な方法は、「睡眠日誌(スリープダイアリー)」をつけることです。これは、日々の睡眠に関する情報と、日中の心身の状態を記録し、両者の関係性を可視化するためのツールです。漠然とした感覚に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて自分の睡眠パターンを分析することができます。

【睡眠日誌の記録項目例】

| 項目分類 | 具体的な記録項目 |

|---|---|

| 夜の記録 | ・ベッドに入った時刻 ・寝ついたと思う時刻(おおよそでOK) ・夜中に目が覚めた回数と時間 ・最終的に目が覚めた時刻 ・ベッドから出た時刻 |

| 日中の記録 | ・日中の眠気の強さ(例:5段階評価 1:全くなし~5:非常に強い) ・気分(例:5段階評価 1:とても良い~5:とても悪い) ・集中力や仕事のパフォーマンス(自己評価) ・昼寝をしたか(時間と長さ) |

| その他の情報 | ・就寝前の行動(飲酒、カフェイン摂取、運動、スマホ使用など) ・その日にあった特記事項(ストレスの多い出来事など) |

【睡眠日誌のつけ方と活用のポイント】

- 最低でも2週間は続ける: 週末を含めて、少なくとも2週間記録を続けることで、平日と休日のパターンの違いや、一貫した傾向が見えてきます。可能であれば1ヶ月続けると、より正確なパターンを把握できます。

- 正直に、客観的に記録する: 「こうあるべきだ」という理想ではなく、ありのままの事実を記録することが重要です。寝つけなくても、その時間を正直に書き留めましょう。

- 記録を振り返り、相関関係を探る: 2週間分のデータが溜まったら、全体を眺めてみましょう。

- 「何時間寝た日に、日中の調子が最も良かったか?」 → これがあなたにとっての最適な睡眠時間に最も近い可能性があります。

- 「夜中に目が覚めた日は、就寝前に何か特別なことをしなかったか?(例:飲酒、遅い時間の食事など)」 → 睡眠の質を妨げている要因が見つかるかもしれません。

- 「休日に寝だめをすると、月曜日の気分や眠気はどう変化するか?」 → ソーシャルジェットラグの影響を実感できるかもしれません。

例えば、記録をつけた結果、「睡眠時間が7時間半の日が、最も日中の眠気が少なく、集中力も高かった」「6時間睡眠の翌日は、決まって午後に強い眠気に襲われる」「就寝前にアルコールを飲んだ日は、睡眠時間は長くても、途中で目が覚めてしまい、翌朝だるさが残る」といった自分だけの法則が見つかることがあります。

このプロセスを通じて、単に睡眠時間を知るだけでなく、自分の生活習慣が睡眠の質にどう影響しているかを深く理解することが、睡眠改善の大きな一歩となります。

専門の医療機関に相談する

睡眠日誌をつけても最適な睡眠時間が見つからない場合や、以下のような症状がみられる場合は、何らかの睡眠障害が隠れている可能性があります。自己判断で対処しようとせず、専門の医療機関に相談することをおすすめします。

【受診を検討すべき症状の例】

- 激しいいびきと無呼吸: 睡眠中に大きないびきをかき、呼吸が数十秒間止まることを家族などから指摘される。これは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な症状です。

- 日中の耐えがたい眠気: 十分な時間寝ているはずなのに、日中に突然、我慢できないほどの強い眠気に襲われる。会議中や運転中に居眠りをしてしまう。

- 入眠困難・中途覚醒: ベッドに入っても30分~1時間以上寝つけない、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝つけないといった症状が週に3日以上あり、1ヶ月以上続いている(不眠症)。

- 足の不快感: 就寝しようとすると、脚(特にふくらはぎ)に「むずむずする」「虫が這うような」何とも言えない不快感や痛みが生じ、脚を動かさずにはいられなくなる(むずむず脚症候群)。

- その他: 寝ている間に大声で叫んだり、暴れたりする(レム睡眠行動障害)、急に睡眠時間が長くなり、いくら寝ても眠気が取れないなど。

これらの症状がある場合、専門医による正確な診断と治療が必要です。睡眠の問題を専門に扱う「睡眠外来」や「精神科」「心療内科」、あるいは耳鼻咽喉科(いびきや無呼吸)などが相談先となります。

医療機関では、問診や睡眠日誌の確認に加え、必要に応じて「終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査」という精密検査を行います。これは、入院して脳波や心電図、呼吸の状態、筋肉の動きなどを一晩中記録するもので、睡眠の質や量、睡眠中の異常を客観的に評価することができます。

専門家の助けを借りることで、隠れた病気を見つけ、適切な治療を受けることができます。睡眠の悩みは一人で抱え込まず、専門家に相談するという選択肢があることを覚えておきましょう。

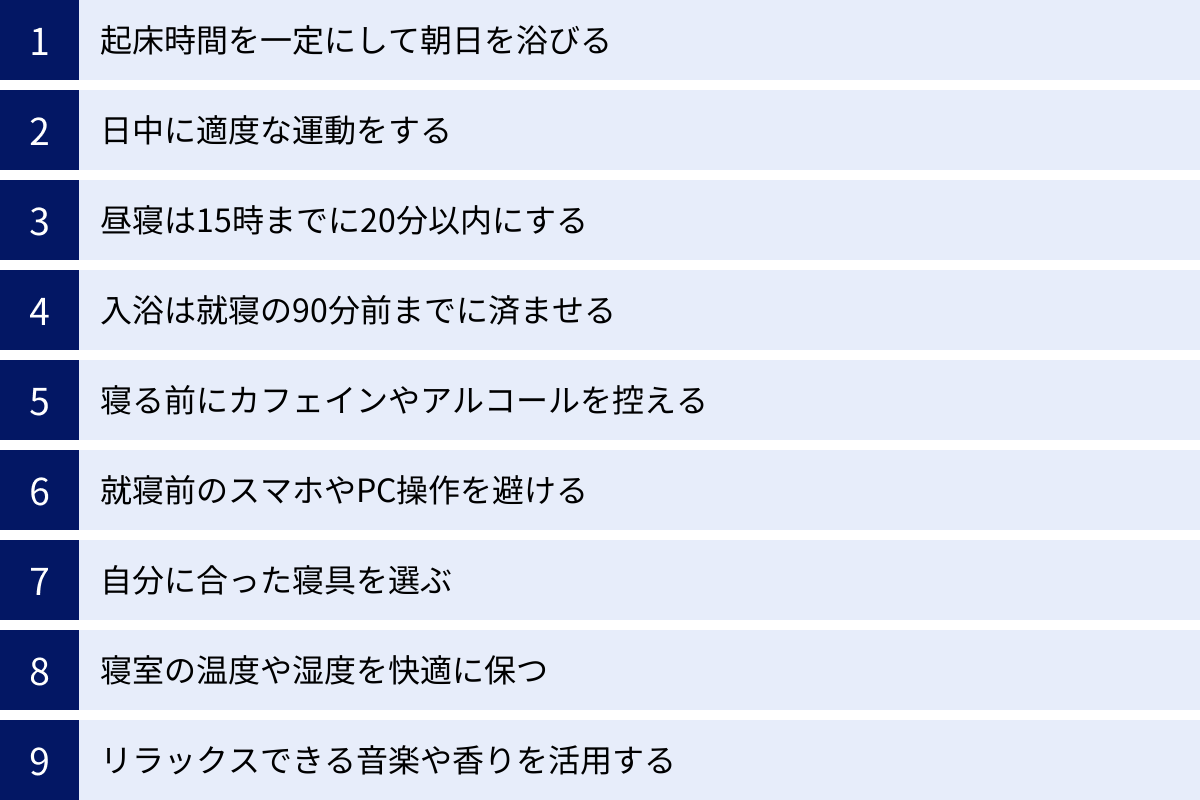

睡眠の質を高める9つの具体的な方法

最適な睡眠時間を確保することと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「睡眠の質」を高めることです。いくら長く寝ても、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりしていては、心身の回復は十分に行われません。ここでは、今日から実践できる、睡眠の質を向上させるための9つの具体的な方法を紹介します。これらの習慣を生活に取り入れることで、より深く、すっきりとした眠りを手に入れることができます。

起床時間を一定にして朝日を浴びる

睡眠の質を高めるための最も基本的で強力な方法は、「毎朝同じ時間に起きること」です。私たちの体には、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっており、これが睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。この体内時計を毎日正確にリセットするスイッチが「太陽の光」です。

朝、目覚めたらすぐにカーテンを開け、15~30分ほど太陽の光を浴びましょう。曇りや雨の日でも、屋外の光には室内灯の何十倍もの照度があり、効果があります。朝日を浴びることで、脳内の体内時計がリセットされ、覚醒を促すホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。

さらに重要なのは、光を浴びてから約14~16時間後に、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が始まるという点です。つまり、朝7時に起きて光を浴びれば、夜の21時~23時頃に自然な眠気が訪れるように体がプログラムされるのです。

このリズムを安定させるため、休日の寝坊は平日との差を2時間以内にとどめるのが理想です。それ以上寝坊すると、体内時計が大きくずれ、「ソーシャルジェットラグ」を引き起こして週明けの不調の原因となります。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の快眠に直接つながります。運動には、睡眠の質を高める2つの大きな効果があります。

- 深部体温のメリハリ: 運動をすると、体の内部の温度である「深部体温」が上昇します。そして、運動後、時間とともに深部体温は徐々に下がっていきます。私たちの体は、この深部体温が低下するタイミングで眠気を感じるようにできています。

- 心地よい疲労感: 適度な運動による肉体的な疲労は、体を休息モードへと導き、スムーズな入眠を助けます。

効果的なのは、夕方から就寝の3時間前くらいまでの間に、ウォーキングやジョギング、ヨガ、軽い筋力トレーニングなどの有酸素運動を30分程度行うことです。これにより、就寝時間に向けて深部体温がスムーズに下がり、深い眠りに入りやすくなります。

ただし、就寝直前の激しい運動は禁物です。交感神経が興奮し、体温が上がりすぎてしまい、かえって寝つきを悪くする原因になるため注意しましょう。

昼寝は15時までに20分以内にする

日中に強い眠気を感じた場合、短い昼寝(パワーナップ)は非常に有効です。午後の眠気を解消し、集中力や作業効率を回復させる効果があります。しかし、昼寝には「ゴールデンルール」があります。

- 時間帯: 15時までに行うこと。これより遅い時間に昼寝をすると、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 長さ: 20分以内にとどめること。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めたときに頭がぼーっとする「睡眠慣性」が起こりやすくなります。また、夜の寝つきが悪くなる原因にもなります。

昼寝の前にコーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物を摂る「コーヒーナップ」もおすすめです。カフェインは摂取してから20~30分後に覚醒効果が現れるため、ちょうど昼寝から目覚めるタイミングで頭がすっきりとし、スムーズに午後の活動に戻ることができます。

入浴は就寝の90分前までに済ませる

就寝前の入浴は、リラックス効果だけでなく、睡眠の質を高めるための科学的な効果があります。ここでも鍵となるのは「深部体温」です。

入浴によって一時的に深部体温を上げておくと、その後の放熱がスムーズに進み、体温が急降下します。この体温の低下が、強力な眠気を誘発するのです。この効果を最大限に引き出すためには、就寝の90分~2時間前に入浴を済ませるのがベストです。

お湯の温度は、38~40℃程度のぬるめがおすすめです。15~20分ほどゆっくりと湯船につかることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため、逆効果です。

寝る前にカフェインやアルコールを控える

就寝前の飲み物には注意が必要です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、体内で半減するのに4時間程度かかり、長い人では8時間以上影響が続くこともあります。睡眠への影響を避けるためには、遅くとも就寝の4~5時間前、できれば午後3時以降はカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール: 「寝酒」は寝つきを良くするように感じられますが、睡眠の質にとっては最悪の習慣の一つです。アルコールは摂取後、体内で分解されるとアセトアルデヒドという覚醒作用のある物質に変わります。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、何度も目が覚める(中途覚醒)原因となります。また、利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなることも増えます。

就寝前のスマホやPC操作を避ける

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、睡眠の質を考える上で非常に重要です。スマートフォン、PC、タブレット、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光で、体内時計に「今は昼間だ」という誤った信号を送ってしまいます。

夜にブルーライトを浴びると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制され、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。また、SNSやニュースサイト、動画などを見ることは、脳を興奮・覚醒させてしまい、リラックスモードへの切り替えを妨げます。

就寝の1~2時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、照明を少し暗くして、リラックスできる時間(デジタル・デトックス)を作りましょう。読書(電子書籍ではなく紙の本がおすすめ)、ストレッチ、音楽鑑賞などが効果的です。

自分に合った寝具を選ぶ

人生の約3分の1を過ごす寝室、特に寝具は、睡眠の質を左右する重要な要素です。

- 枕: 高すぎても低すぎても首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。理想は、仰向けに寝たときに、首の骨が自然なS字カーブを保ち、横向きに寝たときに、首の骨と背骨が一直線になる高さのものです。

- マットレス: 硬すぎると腰や肩など体の出っ張った部分に圧力が集中し、血行を妨げます。柔らかすぎるとお尻が沈み込み、寝姿勢が崩れて腰痛の原因になります。適度な硬さで体圧を分散し、スムーズに寝返りが打てるものが理想です。

- 掛け布団: 季節に合わせて、保温性と吸湿・放湿性に優れたものを選びましょう。重すぎる布団は寝返りを妨げ、軽すぎると寝冷えの原因になります。

寝具は高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に店舗で試してみるなどして、自分の体型や好みに合ったものを選ぶことが大切です。

寝室の温度や湿度を快適に保つ

寝室の環境も睡眠の質に大きく影響します。快適な睡眠のための理想的な環境は、温度が夏場は25~26℃、冬場は22~23℃、湿度が年間を通じて50~60%とされています。エアコンや加湿器、除湿器などを活用して、寝室を快適な状態に保ちましょう。

また、音や光も睡眠を妨げる要因です。外の騒音や光が気になる場合は、遮光カーテンや耳栓、アイマスクなどを活用するのも良い方法です。寝室は「眠るための聖域」と位置づけ、静かで暗く、快適な空間を作り出すことを心がけましょう。

リラックスできる音楽や香りを活用する

就寝前に心身をリラックスさせるための「入眠儀式」を取り入れるのも効果的です。五感に働きかけることで、脳を睡眠モードに切り替えやすくなります。

- 音楽: 心拍数に近いゆったりとしたテンポの音楽(クラシック、ヒーリングミュージック、ジャズなど)や、自然の音(川のせせらぎ、波の音、雨音など)には、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。

- 香り: 特定の香りには、鎮静作用やリラックス効果があることが知られています。ラベンダーやカモミール、サンダルウッド(白檀)などのアロマオイルをディフューザーで香らせたり、ピロースプレーを使ったりするのもおすすめです。

自分にとって心地よいと感じる音楽や香りを見つけ、毎晩の習慣にすることで、「この音楽(香り)がしたら眠る時間」という条件付けが脳にでき、よりスムーズな入眠につながります。

まとめ

この記事では、「睡眠時間7時間は本当にベストなのか?」という疑問を軸に、睡眠に関する科学的根拠から具体的な実践方法までを網羅的に解説してきました。

最後に、本記事の要点を改めて整理します。

- 7時間睡眠は科学的根拠のある一つの「目安」: 多くの大規模調査で、睡眠時間が7時間の人々の死亡リスクが最も低く、仕事の生産性も高いことが示されています。これは、7時間という時間が、心身の修復、記憶の定着、免疫機能の維持、精神の安定など、睡眠がもたらす多くの健康効果を享受する上でバランスの取れた時間であるためです。

- 「7時間」は万人の正解ではない: 最適な睡眠時間は、年齢、遺伝的体質(ショートスリーパー/ロングスリーパー)、季節、日中の活動量やストレスレベルによって一人ひとり異なります。「7時間」という数字に固執しすぎず、日中の眠気やパフォーマンスを基準に、自分にとっての最適な睡眠時間を見つけることが重要です。

- 睡眠は「時間(量)」だけでなく「質」が重要: いくら長く寝ても、眠りが浅ければ意味がありません。本記事で紹介した「睡眠の質を高める9つの方法」(起床時間を一定にする、適度な運動、就寝前の習慣の見直しなど)を実践し、深く質の高い睡眠を目指しましょう。

- 睡眠不足も寝過ぎもリスクがある: 睡眠不足は集中力低下や生活習慣病のリスクを高め、休日の寝だめなどの寝過ぎは体内時計を乱し、かえって不調を招く可能性があります。規則正しい睡眠習慣こそが、健康への近道です。

私たちの生活において、睡眠は削られがちな時間かもしれません。しかし、睡眠は単なる休息ではなく、明日をより良く生きるための「投資」です。自分に合った質の高い睡眠を確保することは、健康、仕事、そして人生全体の質を高めるための最も効果的な手段の一つと言えるでしょう。

この記事が、あなたの睡眠に関する理解を深め、より健康的で活力に満ちた毎日を送るための一助となれば幸いです。まずは今夜から、できることを一つでも試してみてはいかがでしょうか。