「毎日6時間睡眠だけど、これって短いのかな?」「日中、なんとなく眠いし集中できないのは睡眠不足が原因かもしれない…」

忙しい現代社会において、睡眠時間を確保することは多くの人にとって大きな課題です。仕事や勉強、プライベートの時間を捻出するために、真っ先に削られがちなのが睡眠時間ではないでしょうか。特に「6時間睡眠」は、ひとつのボーダーラインとして、十分なのか不足しているのか議論されることが多いテーマです。

結論から言うと、多くの成人にとって睡眠時間6時間は不十分であり、長期的には心身の健康や日中のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられています。もちろん、必要な睡眠時間には個人差がありますが、科学的な知見に基づくと7時間以上の睡眠が推奨されています。

この記事では、睡眠時間6時間が私たちの心と体にどのような影響を与えるのか、科学的根拠を交えながら多角的に解説します。日本人の平均睡眠時間や理想的な睡眠時間の目安、睡眠時間が足りない場合に起こるデメリット、そして、どうしても睡眠時間が確保できない場合に生産性を維持するための具体的なコツまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、ご自身の睡眠習慣を見直すきっかけとなり、より健康的で活力に満ちた毎日を送るためのヒントが得られるはずです。

目次

睡眠時間6時間は短い?多くの人にとっては不十分

「6時間寝ていれば大丈夫」と考える人もいるかもしれませんが、最新の研究や国際的なデータを見ると、その考えには警鐘が鳴らされています。なぜ6時間睡眠では不十分とされるのか、日本人の睡眠事情や科学的に推奨される睡眠時間、個人差といった観点から詳しく見ていきましょう。

日本人の平均睡眠時間

経済協力開発機構(OECD)が発表している「Gender Data Portal 2024」によると、2021年時点での日本の平均睡眠時間は7時間22分であり、調査対象となった33カ国の中で最も短いという結果でした。これは、全加盟国の平均である8時間28分を1時間以上も下回る数値です。

このデータは、15歳から64歳までの男女が1日の中で睡眠にどれくらいの時間を費やしているかを調査したものです。他の国々と比較すると、2位の韓国(7時間51分)とも約30分の差があり、日本の睡眠時間の短さが際立っていることが分かります。

なぜ、これほどまでに日本人の睡眠時間は短いのでしょうか。その背景には、以下のような複合的な要因が考えられます。

- 長時間労働と通勤時間: 長い労働時間に加え、主要都市圏では往復2時間以上の通勤も珍しくありません。これにより、平日に確保できる自由な時間が圧迫され、結果として睡眠時間が削られています。

- スマートフォンの普及: 就寝前にベッドの中でスマートフォンを操作する習慣は、ブルーライトの影響で脳を覚醒させ、寝つきを悪くする大きな原因です。SNSや動画コンテンツの閲覧は、意図せず夜更かしにつながりやすくなります。

- ストレス社会: 仕事や人間関係など、現代社会には多くのストレス要因が存在します。過度なストレスは交感神経を優位にし、心身を興奮状態にするため、スムーズな入眠を妨げ、睡眠の質を低下させます。

- 睡眠に対する意識の低さ: 「睡眠時間を削って頑張ることが美徳」といった考え方や、睡眠の重要性に対する認識が欧米諸国に比べて低い傾向も指摘されています。

このように、日本の社会構造やライフスタイルが、慢性的な睡眠不足を生み出す土壌となっているのです。平均が7時間22分ということは、多くの人が6時間台、あるいはそれ以下の睡眠時間で日々を過ごしていると推測されます。

参照:OECD Gender Data Portal 2024

理想的な睡眠時間は7時間前後

では、健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するためには、どれくらいの睡眠時間が必要なのでしょうか。

この問いに対して、世界的な権威である米国国立睡眠財団(National Sleep Foundation, NSF)は、科学的根拠に基づいた年齢別の推奨睡眠時間を発表しています。それによると、健康な成人(18〜64歳)に推奨される睡眠時間は、一晩に7〜9時間とされています。また、6時間、あるいは10時間の睡眠も人によっては適切かもしれませんが、7〜9時間の範囲を外れる睡眠時間は推奨されていません。

なぜ7時間以上の睡眠が必要なのでしょうか。睡眠中、私たちの脳と身体は単に休息しているわけではなく、生命維持に不可欠な様々な活動を行っています。

- 脳の老廃物除去: 睡眠中、特に深いノンレム睡眠時には、脳内の老廃物(アミロイドβなど)を洗い流すグリンパティックシステムが活発に働きます。このプロセスは、アルツハイマー病などの神経変性疾患の予防に重要と考えられています。

- 記憶の整理と定着: 日中に学習した事柄や経験は、睡眠中に整理され、長期記憶として定着します。特に、浅いノンレム睡眠とレム睡眠がこの役割を担っています。

- 身体の修復と成長: 深いノンレム睡眠中には成長ホルモンが最も多く分泌されます。成長ホルモンは、子どもの成長だけでなく、成人の細胞の修復や疲労回復にも不可欠です。

- ホルモンバランスの調整: 食欲をコントロールするホルモン(グレリンとレプチン)や、ストレスホルモン(コルチゾール)などのバランスは、睡眠中に調整されます。

- 免疫機能の増強: 睡眠中に免疫システムが活性化し、病原体と戦うための準備を整えます。

これらの重要な活動を十分に行うためには、ある程度の「時間」が必要です。6時間睡眠では、これらのプロセスの一部、特に後半に多く現れるレム睡眠などが不足しがちになり、心身の回復が不完全になる可能性が高まります。

必要な睡眠時間は人によって異なる

7〜9時間が一般的な推奨とされている一方で、最適な睡眠時間には個人差があることも事実です。推奨範囲はあくまで多くの人に当てはまる目安であり、すべての人にとっての絶対的な正解ではありません。

自分にとって必要な睡眠時間、つまり「至適睡眠時間」は、様々な要因によって決まります。後述する年齢や遺伝、日中の活動量などが主な要因です。例えば、遺伝的に6時間程度の睡眠で十分な「ショートスリーパー」と呼ばれる人もいれば、9時間以上の睡眠が必要な「ロングスリーパー」も存在します。

では、自分にとっての最適な睡眠時間はどうすれば見つけられるのでしょうか。最も分かりやすい指標は、「日中の眠気」と「パフォーマンス」です。

- 目覚まし時計なしで自然に目が覚めるか?

- 午前中に眠気を感じることなく、集中して仕事や勉強に取り組めるか?

- 昼食後に強い眠気に襲われないか?

- 休日と平日の睡眠時間に大きな差がないか?(2時間以上の差がある場合は、平日に睡眠が足りていないサイン)

これらの質問に対して、すべて「はい」と答えられる状態が、あなたにとって睡眠が足りている証拠です。もし、日中に強い眠気を感じたり、集中力が続かなかったりする場合は、現在の睡眠時間が不足している可能性が高いでしょう。

まずは、毎日の睡眠時間と日中の体調を記録する「睡眠日誌」をつけてみるのがおすすめです。これにより、自分の心と体が最も快適に機能する睡眠時間を客観的に把握できます。

睡眠時間は長ければ良いわけではない

「睡眠不足が問題なら、たくさん寝れば良い」と考えるかもしれませんが、実は睡眠時間も長すぎると健康上のリスクを高めることが研究で示されています。一般的に、成人が日常的に9〜10時間以上の睡眠をとることは「長時間睡眠(ロング睡眠)」と呼ばれ、様々な問題と関連付けられています。

複数の研究を統合したメタアナリシスでは、長時間睡眠が以下のような健康リスクと関連していることが報告されています。

- 心血管疾患(心筋梗塞、脳卒中など)

- 2型糖尿病

- 肥満

- うつ病

- 認知機能の低下

- 総死亡率の上昇

なぜ長時間睡眠が健康に悪影響を及ぼすのでしょうか。その理由はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの仮説が立てられています。

一つは、長時間睡眠が何らかの潜在的な健康問題の「結果」である可能性です。例えば、睡眠時無呼吸症候群や慢性的な炎症、うつ病などの疾患があると、睡眠の質が低下し、その代償として睡眠時間が長くなることがあります。この場合、長時間睡眠そのものが原因というより、背景にある病気のサインと捉えるべきです。

もう一つは、長時間にわたって体を動かさないことが、血流の悪化や代謝の低下を招き、健康リスクを高めるという可能性です。また、体内時計の乱れを引き起こすことも指摘されています。

重要なのは、睡眠は「量(時間)」だけでなく「質」も同じくらい重要であるという点です。たとえ長く寝ていても、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりしていては、心身の回復は十分に行われません。やみくもに長く寝ることを目指すのではなく、自分にとって最適な長さの睡眠を、いかに深く、安定してとるかが健康への鍵となります。

必要な睡眠時間を決める主な要因

「自分に合った睡眠時間を見つけましょう」と言われても、具体的に何がその長さを決めているのか、気になるところです。必要な睡眠時間は、単一の要因で決まるのではなく、複数の要素が複雑に絡み合って決定されます。ここでは、睡眠時間を左右する5つの主な要因について詳しく解説します。

年齢

必要な睡眠時間を決める最も大きな要因の一つが年齢です。人生の各ステージにおいて、体と脳の発達、そして生理的な変化に応じて、推奨される睡眠時間は大きく異なります。

| 年齢層 | 推奨される睡眠時間 |

|---|---|

| 新生児 (0〜3ヶ月) | 14〜17時間 |

| 乳児 (4〜11ヶ月) | 12〜15時間 |

| 幼児 (1〜2歳) | 11〜14時間 |

| 未就学児 (3〜5歳) | 10〜13時間 |

| 学童期 (6〜13歳) | 9〜11時間 |

| 思春期 (14〜17歳) | 8〜10時間 |

| 若年成人 (18〜25歳) | 7〜9時間 |

| 成人 (26〜64歳) | 7〜9時間 |

| 高齢者 (65歳以上) | 7〜8時間 |

(参照:米国国立睡眠財団(NSF)の推奨睡眠時間ガイドライン)

この表からわかるように、脳と体が急速に発達する新生児期から幼児期にかけては、非常に長い睡眠時間が必要です。この時期の睡眠は、脳の神経回路の形成や身体の成長に不可欠な役割を果たします。

思春期に入ると、体内時計が後ろにずれる「睡眠相後退」という生理的な変化が起こり、夜更かし朝寝坊の傾向が強まります。しかし、脳の発達はまだ続いているため、8〜10時間という比較的長い睡眠が必要です。しかし、学業や部活動で多忙なため、多くのティーンエイジャーが深刻な睡眠不足に陥りやすい時期でもあります。

成人期(18〜64歳)では、7〜9時間が標準的な推奨時間として定着します。

そして、高齢期(65歳以上)になると、推奨される睡眠時間は7〜8時間とわずかに短くなります。これは、加齢に伴い、深いノンレム睡眠が減少し、眠りが浅くなるという生理的な変化を反映しています。また、夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)一方で、日中にうたた寝をすることが増えるなど、睡眠のパターン自体も変化する傾向があります。

遺伝(ショートスリーパーなど)

必要な睡眠時間には、生まれ持った遺伝的な素因も大きく関わっています。その代表例が、後ほど詳しく解説する「ショートスリーパー」です。

近年の研究により、特定の遺伝子変異が睡眠時間の長さを左右することが分かってきました。例えば、2009年に発見された「DEC2」という遺伝子の変異を持つ人は、平均よりも約2時間短い睡眠(約6.25時間)でも、健康や日中のパフォーマンスに問題なく生活できることが報告されています。

また、2019年には「ADRB1」という別の遺伝子変異も、短時間睡眠と関連していることが明らかにされました。これらの遺伝子を持つ人々は、脳の特定の領域が通常より活発で、覚醒状態を効率的に維持できるため、短い睡眠でも回復できると考えられています。

ただし、このような遺伝子変異を持つ人は全人口の中でも非常に稀(1%未満とも言われる)であり、ほとんどの人は遺伝的に7〜9時間の睡眠を必要とするタイプです。

自分の家族や親戚に、代々睡眠時間が短い体質の人がいるかどうかを振り返ってみるのも、自身の遺伝的素因を知る一つの手がかりになるかもしれません。しかし、安易に「自分はショートスリーパーの家系だ」と判断するのは危険です。努力や気合でショートスリーパーになることは不可能であり、遺伝的素質がない人が無理に睡眠時間を削れば、必ず「睡眠負債」として心身に悪影響が蓄積されていきます。

季節

意外に思われるかもしれませんが、季節の移り変わり、特に日照時間の変化も私たちの睡眠に影響を与えます。

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計をリセットする最も強力な要因が「光」です。

- 冬: 日照時間が短くなると、朝に太陽の光を浴びる機会が減り、体内時計がリセットされにくくなります。また、光を浴びることで分泌が抑制される睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌タイミングがずれやすくなります。その結果、気分が落ち込んだり、日中に眠気を感じたりする「冬季うつ(季節性情動障害)」を発症する人もいます。一般的に、冬は夏に比べて睡眠時間が長くなる傾向があると言われています。

- 夏: 日照時間が長くなると、朝早くから強い光を浴びるため、体内時計は前進しやすくなります。活動的な時間も増えるため、夏は冬に比べて睡眠時間が短くなる傾向があります。しかし、夜間の気温や湿度が高いと、寝苦しさから睡眠の質が低下しやすいという問題もあります。

このように、季節によって無意識のうちに睡眠の長さや質は変動しています。季節の変わり目に寝付きが悪くなったり、日中の眠気が強くなったりするのは、体が新しい日照時間に順応しようとしているサインかもしれません。季節の変化に合わせて、意識的に光の浴び方や寝室の環境を調整することが大切です。

日中の活動量

日中にどれだけ体や頭を使ったかも、その夜の睡眠の必要量を左右します。

- 身体的な活動量: 運動や肉体労働など、体を活発に動かした日は、より多くの睡眠が必要になります。運動をすると、体内でエネルギーが消費される過程で「アデノシン」という睡眠物質が脳に蓄積されます。このアデノシンが眠気を引き起こし、特に回復効果の高い深いノンレム睡眠を増加させることが分かっています。激しいトレーニングをした後や、一日中屋外で活動した日などに、いつもよりぐっすり眠れるのはこのためです。

- 精神的な活動量: 一日中デスクワークで頭を使い続けたり、重要な試験勉強をしたりと、精神的に大きな負荷がかかった日も、脳の疲労を回復するために質の高い睡眠が必要です。脳は体全体のエネルギーの約20%を消費すると言われており、知的活動は多くのエネルギーを必要とします。睡眠には、日中に酷使した脳の神経細胞を修復し、情報を整理する重要な役割があります。

逆に、一日中家でゴロゴロして過ごした日など、心身ともに活動量が少なかった日は、なかなか寝付けなかったり、眠りが浅かったりすることがあります。これは、適度な疲労感が得られず、睡眠圧(眠りたいという欲求)が高まらないためです。日中に適度な活動を取り入れることは、夜間の良質な睡眠を得るための重要な鍵となります。

食事や生活習慣

日々の何気ない生活習慣も、睡眠の質と量に大きな影響を及ぼします。

- 食事: 就寝直前の食事は、消化活動のために内臓が働くため、体が休息モードに入れず、睡眠の質を低下させます。特に脂っこい食事は消化に時間がかかるため注意が必要です。

- カフェイン: コーヒーや緑茶、エナジードリンクに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。個人差はありますが、午後以降のカフェイン摂取は、寝付きを悪くしたり、眠りを浅くしたりする原因になります。

- アルコール: 「寝酒」としてアルコールを飲む人もいますが、これは睡眠にとって逆効果です。アルコールは一時的に寝付きを良くするものの、数時間で分解されるとアセトアルデヒドという覚醒物質に変わり、睡眠の後半部分を断片化させ、中途覚醒を増やします。

- 不規則な生活: シフトワークや頻繁な夜更かしなど、就寝・起床時間が不規則な生活は、体内時計を混乱させます。これにより、「寝たい時間に眠れない」「起きるべき時間に起きられない」といった問題が生じ、睡眠の質と量がともに低下します。

これらの要因は互いに影響し合っています。自分に必要な睡眠時間を知るためには、これらの要因を考慮に入れながら、自身の体と心の声に耳を傾けることが何よりも大切です。

ショートスリーパーとは?短時間睡眠でも平気な人

「ナポレオンは3時間しか眠らなかった」「成功者は皆ショートスリーパーだ」といった話を聞いたことがあるかもしれません。6時間睡眠でも問題ないどころか、それより短い睡眠で活躍する人々の存在は、睡眠時間を削ってでも活動したいと考える人々にとって魅力的に映ります。しかし、彼ら「ショートスリーパー」は、私たち一般人とは根本的に異なる体質を持っていることを理解する必要があります。

遺伝的に短時間睡眠が可能な人たち

ショートスリーパーは、単に「睡眠時間が短い人」や「睡眠不足を我慢している人」ではありません。正式には「短時間睡眠者(Natural Short Sleeper)」と呼ばれ、遺伝的に6時間未満(多くは4〜5時間程度)の睡眠でも、心身の健康を損なうことなく、日中も眠気を感じずに活動できる人々を指します。

彼らは、努力や訓練によって短時間睡眠になったわけではなく、生まれつきそのような体質を持っています。近年の研究で、その原因が特定の遺伝子にあることが突き止められています。前述の通り、「DEC2」や「ADRB1」といった遺伝子にごく稀な変異を持つ人は、睡眠と覚醒をコントロールする脳のメカニズムが一般の人とは異なり、非常に効率的に睡眠による回復プロセスを完了できると考えられています。

重要なのは、ショートスリーパーは全人口の中で極めて少数派であるという事実です。研究によって推定値は異なりますが、その割合は全人口の1%未満、あるいは0.5%以下とも言われています。つまり、100人や200人に1人いるかいないか、という非常に稀な存在なのです。

したがって、あなたの周りにいる「自分はショートスリーパーだ」と公言している人の多くは、本当の意味でのショートスリーパーではなく、慢性的な睡眠不足を根性やカフェインで乗り切っている「短時間睡眠“希望”者」である可能性が高いと言えます。

自分がショートスリーパーかどうかの判断基準

「もしかしたら自分も、その稀なショートスリーパーかもしれない」と淡い期待を抱く人もいるかもしれません。しかし、安易な自己判断は禁物です。無理な短時間睡眠は、後述する様々な健康リスクを招く「睡眠負債」を確実に蓄積させます。

本当にショートスリーパーかどうかを見極めるには、いくつかの客観的な基準があります。以下のチェックリストで、ご自身の状態を確認してみましょう。

【ショートスリーパーかどうかの判断基準】

- □ 6時間未満の睡眠で、翌日まったく眠気を感じないか?

- 本当のショートスリーパーは、日中に眠くなることがほとんどありません。もし、会議中や電車の移動中にうとうとしたり、午後に強い眠気に襲われたりするなら、それは単なる睡眠不足です。

- □ その短い睡眠時間は、子どもの頃からずっと続いているか?

- ショートスリーパーは遺伝的体質なので、物心ついた頃から一貫して睡眠時間が短いのが特徴です。大人になってから、あるいは特定の時期から急に睡眠時間が短くなった場合は、ショートスリーパーではありません。

- □ 休日に「寝だめ」をする必要がないか?

- 平日の睡眠不足を補うために、休日にいつもより2時間以上長く寝てしまう「寝だめ」をする場合、それは平日の睡眠が足りていない明確な証拠です。ショートスリーパーは、平日も休日もほぼ同じ睡眠時間で問題なく過ごせます。

- □ 短い睡眠時間でも、集中力や記憶力、気分は常に安定しているか?

- ケアレスミスが増えたり、物忘れが激しくなったり、イライラしやすくなったりといった変化がある場合、それは睡眠不足による認知機能・感情コントロール能力の低下が原因です。

- □ 血縁関係のある家族にも、同じように睡眠時間が短い人はいるか?

- 遺伝的素因が強いため、親子や兄弟など、近親者にも同様の体質の人がいることが多いとされています。

これらの質問の多くに「いいえ」がつくのであれば、あなたがショートスリーパーである可能性は極めて低いと言えるでしょう。

最も重要なメッセージは、「ショートスリーパーはなろうとしてなれるものではない」ということです。 睡眠時間を削ることは、一時的に活動時間を増やすかもしれませんが、その代償として日中のパフォーマンスを著しく低下させ、長期的には健康を蝕む危険な行為です。大多数の人にとっては、7時間以上の質の高い睡眠を確保することが、結果的に最も生産性を高める近道なのです。

睡眠時間6時間が続くことによる4つのデメリット

多くの人にとって不十分である6時間睡眠を続けると、私たちの心と体にはどのような影響が現れるのでしょうか。それは単に「日中眠い」というだけでは済みません。気づかないうちに蓄積される「睡眠負債」は、認知機能の低下から生活習慣病、メンタルヘルスの悪化まで、深刻なデメリットをもたらす可能性があります。

① 集中力や判断力の低下

睡眠不足が最初に影響を及ぼすのが、私たちの「脳」、特に高度な思考や判断を司る前頭前野(ぜんとうぜんや)の機能です。

6時間睡眠が続くと、脳は十分な休息とメンテナンスの時間を確保できません。その結果、以下のような認知機能の低下が顕著に現れます。

- 集中力の散漫: 注意力を持続させることが難しくなり、一つの作業に集中できなくなります。メールの返信を書きながら別のことを考え始めたり、会議の内容が頭に入ってこなかったりするのは、この典型的な症状です。

- 判断力・意思決定能力の低下: 物事を論理的に考え、複雑な情報の中から最適な選択をすることが困難になります。衝動的な判断を下しやすくなったり、リスクを正しく評価できなくなったりするため、仕事上の重要な決定や投資などで誤った選択をするリスクが高まります。

- 記憶力の低下: 新しい情報を覚える「記銘力」や、覚えた情報を思い出す「想起力」が低下します。睡眠中に行われる記憶の整理・定着プロセスが不十分になるためです。

- 創造性・問題解決能力の低下: 柔軟な発想や新しいアイデアを生み出す能力が衰えます。既存の枠組みにとらわれ、行き詰まった状況を打開するような解決策を見つけ出すのが難しくなります。

ペンシルバニア大学などが行った有名な実験では、被験者を「8時間睡眠」「6時間睡眠」「4時間睡眠」のグループに分け、2週間にわたって認知能力テストを行いました。その結果、6時間睡眠を続けたグループのパフォーマンスは、2日間徹夜した人と同程度まで低下したのです。

蓄積される「睡眠負債」とは

さらに深刻なのは、これらのパフォーマンス低下を本人が自覚しにくいという点です。これを説明する概念が「睡眠負債(Sleep Debt)」です。

睡眠負債とは、自分に必要な睡眠時間と、実際の睡眠時間との差(不足分)が、まるで借金のように日々積み重なっていく状態を指します。例えば、毎日1時間の睡眠不足が1週間続けば、7時間の睡眠負債、つまり一晩徹夜したのと同じくらいの負債が溜まる計算になります。

この睡眠負債が恐ろしいのは、蓄積が進むと、脳が慢性的なパフォーマンス低下状態に「慣れて」しまい、本人は「自分は大丈夫」「いつも通りだ」と感じてしまう点です。前述の実験でも、6時間睡眠の被験者は、テストの成績が明らかに低下しているにもかかわらず、眠気の自己評価はそれほど悪化しませんでした。

つまり、自覚がないままに、集中力や判断力が著しく低下した状態で、車の運転や重要な業務を行っている可能性があるのです。これは非常に危険な状態と言えるでしょう。

② 生活習慣病や肥満のリスクが上がる

睡眠不足の影響は、脳機能だけに留まりません。身体の内部、特にホルモンバランスや代謝システムにも深刻な影響を及ぼし、様々な生活習慣病のリスクを高めます。

- 肥満と糖尿病: 睡眠不足は、食欲をコントロールする2つのホルモンに直接影響します。食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減少するのです。その結果、高カロリーで糖質の多い食べ物を無性に欲するようになり、過食に陥りやすくなります。さらに、睡眠不足は血糖値を下げるホルモン「インスリン」の効きを悪くする「インスリン抵抗性」を引き起こします。これにより、血糖値が下りにくくなり、長期化すると2型糖尿病を発症するリスクが大幅に高まります。

- 高血圧と心血管疾患: 睡眠中は、日中の活動で活発になった交感神経が鎮まり、心身をリラックスさせる副交感神経が優位になります。これにより、血圧や心拍数が低下し、心臓や血管が休息を得ます。しかし、睡眠時間が短いと交感神経が優位な時間が長くなり、血圧が高い状態が続きます。これが慢性化すると高血圧となり、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる心血管疾患のリスクを増大させることが、多くの研究で示されています。

実際、睡眠時間が6時間未満の人は、7〜8時間の人に比べて、将来的に肥満になる確率、糖尿病を発症するリスク、高血圧になるリスクがいずれも高まるという研究結果が多数報告されています。

③ 免疫力が低下する

「寝不足だと風邪をひきやすい」という経験は多くの人にあると思いますが、これは科学的にも証明されています。睡眠は、私たちの体を病原体から守る免疫システムを正常に機能させるために不可欠です。

睡眠中、特に深い睡眠の間に、免疫システムは「サイトカイン」というタンパク質を生成・放出します。このサイトカインは、体内で炎症や感染が起きたときに、免疫細胞を活性化させて病原体と戦う指令を出す重要な役割を担っています。

しかし、睡眠時間が不足すると、このサイトカインの生産が減少し、免疫細胞の働きも鈍くなります。その結果、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるのです。

カリフォルニア大学の研究では、健康な男女に鼻から風邪のウイルスを投与し、その後の睡眠時間と発症率の関係を調査しました。その結果、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて、風邪を発症するリスクが4.2倍も高かったことが分かりました。

また、睡眠不足はワクチンの効果にも影響します。睡眠が足りていない状態で予防接種を受けても、十分な抗体が作られず、ワクチンの効果が弱まる可能性があることも指摘されています。

④ 精神的な不調やメンタルヘルスの悪化

睡眠と心の健康は、密接に結びついています。睡眠不足は、脳の感情を司る部分、特に不安や恐怖といったネガティブな情動を処理する「扁桃体(へんとうたい)」の活動を過剰にします。

通常、扁桃体の活動は、理性を司る前頭前野によって適切にコントロールされています。しかし、睡眠不足によって前頭前野の機能が低下すると、このブレーキが効かなくなり、扁桃体が暴走しやすくなります。

その結果、以下のような精神的な不調が現れやすくなります。

- 感情の不安定化: ちょっとしたことでイライラしたり、怒りっぽくなったり、逆に急に悲しくなったりと、感情の起伏が激しくなります。

- ストレス耐性の低下: ストレスに対して脆弱になり、普段なら乗り越えられるような困難にも、強い不安や落ち込みを感じてしまいます。

- うつ病や不安障害のリスク上昇: 慢性的な睡眠不足は、うつ病や不安障害といった精神疾患の強力なリスク因子です。実際、うつ病患者の約90%が何らかの睡眠問題を抱えていると言われています。不眠がうつ病を引き起こし、うつ病がさらに不眠を悪化させるという悪循環に陥ることも少なくありません。

このように、睡眠時間6時間が続くことは、単なる眠気の問題ではなく、私たちの思考、身体、感情のすべてに深刻なダメージを与える可能性があるのです。

睡眠時間6時間で得られるメリット

ここまで6時間睡眠のデメリットを数多く挙げてきましたが、物事には多面性があります。睡眠時間を短縮することを選択する人がいるのは、そこに何らかのメリットを感じているからです。ここでは、睡眠時間6時間で得られる可能性のあるメリットについて、冷静な視点で考察します。ただし、これらのメリットは後述する健康上のデメリットを上回るものではない、という前提で読み進めてください。

自由に使える時間が増える

睡眠時間6時間で得られる最も明白で直接的なメリットは、活動できる時間が増えることです。

多くの人が理想とする7〜8時間睡眠と比較してみましょう。もし毎日7時間睡眠の人が6時間睡眠に切り替えた場合、1日あたり1時間の自由時間が生まれます。これを積み重ねると、

- 1週間で 7時間

- 1ヶ月(30日)で 30時間

- 1年間(365日)で 365時間

もの時間が手に入ることになります。365時間といえば、丸々15日以上に相当する時間です。この膨大な時間を、人々は様々な目的に活用できます。

- 自己投資: 資格取得のための勉強、語学学習、プログラミングスキルの習得など、将来のキャリアアップに向けた時間に充てることができます。

- 趣味や娯楽: 読書、映画鑑賞、ゲーム、楽器の練習など、自分の好きなことに没頭する時間を増やせます。

- 副業やビジネス: 本業以外の収入源を確保するための副業に時間を使ったり、自身のビジネスを立ち上げるための準備を進めたりできます。

- 健康増進: 早朝にランニングやジムでのトレーニングの時間を確保できます。

- 家族や友人との時間: 家族とのコミュニケーションや、友人との交流の時間を増やすことも可能です。

このように、1日1時間を捻出するだけでも、長期的には人生の可能性を大きく広げるポテンシャルがあります。特に、やりたいことが多く、常に時間に追われていると感じる人にとって、この「時間の創出」は非常に魅力的に映るでしょう。

しかし、ここには大きな落とし穴があります。それは、睡眠を削って得た時間で、本当に質の高い活動ができるのかという問題です。前述の通り、睡眠不足は集中力や判断力を著しく低下させます。せっかく勉強時間を確保しても、内容が頭に入らなかったり、仕事でミスを連発したりしては、本末転倒です。創出された時間の「量」と、その時間内での活動の「質」を天秤にかける必要があることを忘れてはなりません。

深い睡眠を得やすくなる可能性

少し専門的な視点になりますが、睡眠時間を意図的に短くすると、睡眠の構造が変化し、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が優先的に現れやすくなるという生理学的なメカニズムがあります。

私たちの眠気は、「睡眠圧」という力によってコントロールされています。睡眠圧は、起きている時間が長くなるほど、脳内に睡眠物質アデノシンが蓄積することで高まっていきます。つまり、長く起きているほど、眠りたいという欲求は強くなります。

睡眠時間を6時間に制限すると、日中の覚醒時間が長くなるため、夜の就寝時点での睡眠圧が非常に高まった状態になります。すると、体は最も重要な回復プロセスを優先しようと働き、入眠後すぐに、そしてより多くの深いノンレ-ム睡眠を確保しようとします。

この深いノンレム睡眠は、

- 成長ホルモンの分泌

- 身体の疲労回復

- 免疫機能の増強

- 脳の老廃物除去

といった、身体的な回復において中心的な役割を担っています。そのため、「短い時間でも、効率よく体の疲れを取ることができる」という見方も、理論的には可能です。

しかし、これもまた両刃の剣です。深いノンレム睡眠が優先される一方で、睡眠の後半に多く現れるレム睡眠や、浅いノンレム睡眠の時間が犠牲になります。レム睡眠には、記憶の整理・定着や、感情の処理といった重要な役割があります。これらの睡眠段階が不足すると、学習効率が落ちたり、精神的に不安定になったりするリスクが高まります。

結論として、睡眠時間6時間で得られるメリットは、主に「活動時間の増加」という一点に集約されます。しかし、そのメリットは、集中力の低下や健康リスクの増大といった深刻なデメリットによって、容易に相殺されてしまう可能性が高いと言えるでしょう。本当の意味で生産性を高めたいのであれば、睡眠時間を削るのではなく、限られた時間の中でいかにパフォーマンスを最大化するかを考えるべきです。

生産性を上げるための3つのコツ

理想は7時間以上の睡眠を確保することですが、仕事や育児など、様々な事情でどうしても6時間程度の睡眠しかとれないという人もいるでしょう。そんな状況下で、いかに日中のパフォーマンスを維持し、生産性を高めるか。ここでは、睡眠不足の影響を最小限に抑えるための3つの実践的なコツをご紹介します。

① 睡眠の「質」を最大限に高める

睡眠の効果は、単純な時間の長さだけでは決まりません。睡眠の効果は「時間(量)× 質」という掛け算で決まると考えることが重要です。

睡眠時間を十分に確保できないのであれば、もう一方の変数である「質」を徹底的に高めることで、睡眠の効果を最大化する必要があります。睡眠の質が高いとは、具体的に以下のような状態を指します。

- 寝付きが良い: ベッドに入ってからスムーズに眠りにつける。

- 眠りが深い: 夜中に何度も目が覚めることなく、朝までぐっすり眠れる。

- 目覚めがスッキリしている: 起きた時に疲労感がなく、爽快な気分で一日を始められる。

質の高い睡眠がとれると、短い時間でも脳と体の回復が効率的に進みます。特に、入眠直後の90分〜120分に現れる最初の深いノンレム睡眠は「黄金の90分」とも呼ばれ、この時間帯に深く眠れるかどうかが、睡眠全体の質を大きく左右します。

では、どうすれば睡眠の質を高められるのでしょうか。その具体的な方法は次の章で詳しく解説しますが、光・体温・食事・運動といった生活習慣を整えることが基本となります。6時間睡眠でも高いパフォーマンスを維持している人は、無意識のうちにこれらの習慣を実践し、睡眠の質を最大限に高めているケースが多いのです。まずは、「時間を延ばせないなら、質を追求する」という意識を持つことが、生産性向上の第一歩です。

② 15〜20分程度の仮眠(パワーナップ)を取り入れる

日中の眠気や集中力の低下を効果的にリフレッシュする方法として、「パワーナップ」と呼ばれる短時間の仮眠が非常に有効です。

パワーナップは、NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究によってその効果が科学的に証明されたことで有名になりました。宇宙飛行士を対象とした実験では、昼に26分間の仮眠をとることで、認知能力が34%、注意力(覚醒度)が54%も向上したと報告されています。

パワーナップがもたらす主なメリットは以下の通りです。

- 疲労回復と眠気の軽減

- 集中力、記憶力、注意力の回復

- ストレスの軽減

- 創造性の向上

この効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントがあります。

- タイミング: 最も効果的なのは、午後の早い時間帯(13時〜15時頃)です。この時間帯は、体内時計のリズムにより自然と眠気が強まるタイミングです。夕方以降の仮眠は、夜の本睡眠に悪影響を与える可能性があるため避けましょう。

- 長さ: 15〜20分が最適な長さです。これは、深い睡眠(ノンレム睡眠ステージ3)に入る直前の、浅い睡眠段階で目覚めることができる時間です。30分以上眠ってしまうと、深い睡眠から無理やり起きることになり、「睡眠慣性(スリープ・イナーシャ)」と呼ばれる強い寝ぼけ状態に陥り、かえって頭がぼーっとしてしまいます。

- 環境: 静かで、少し暗くできる場所が理想です。オフィスのデスクで、アイマスクや耳栓を使って外部の刺激を遮断するのも良い方法です。椅子に座ったまま、首を支えるネックピローなどを使って楽な姿勢で眠りましょう。

- 応用テクニック「コーヒーナップ」: 仮眠の直前にコーヒーや緑茶など、カフェインを含む飲み物を飲む方法です。カフェインが体内で吸収され、効果を発揮し始めるまでには約20〜30分かかります。そのため、15〜20分の仮眠から目覚めるタイミングでちょうどカフェインが効き始め、スッキリと覚醒できるというメリットがあります。

昼休みなどを利用して、このパワーナップを習慣に取り入れることで、睡眠不足による午後のパフォーマンス低下を劇的に改善できる可能性があります。

③ 週末の寝だめは2時間以内にする

平日の睡眠不足を解消しようと、休日に昼過ぎまで寝てしまう「寝だめ」。多くの人が経験あると思いますが、実はこれは生産性を上げる観点からは逆効果になることが多いのです。

週末に大幅に起床時間が遅くなると、私たちの体内時計は大きく後ろにずれてしまいます。これは、まるで週末だけ時差のある国へ海外旅行に行ったような状態であり、「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」と呼ばれています。

このソーシャル・ジェットラグが引き起こす問題は深刻です。

- 月曜日の朝が辛くなる: 体内時計が週末仕様になっているため、月曜日の朝、いつもの時間に起きるのが非常につらくなります。これが「ブルーマンデー」の一因とも言われています。

- 週明けのパフォーマンス低下: 体が新しいリズムに適応するのに時間がかかり、月曜日や火曜日の午前中は、頭がぼーっとして集中力や判断力が低下しがちです。

- 長期的な健康リスク: 慢性的なソーシャル・ジェットラグは、肥満や糖尿病、心血管疾患のリスクを高めることも研究で示唆されています。

では、睡眠負債の返済はどうすれば良いのでしょうか。理想は毎日一定の睡眠時間を確保することですが、どうしても平日に不足した分を補いたい場合は、寝だめをするとしても「普段の起床時間+2時間以内」に留めることが推奨されています。例えば、平日の起床時間が朝7時なら、休日は朝9時までには起きるようにしましょう。

それ以上に眠りたい場合は、起床時間は変えずに、午後にパワーナップを取り入れる方が、体内時計への悪影響を最小限に抑えられます。睡眠のリズムを一定に保つことは、質の高い睡眠を確保し、一週間を通して安定したパフォーマンスを発揮するための最も重要な鍵の一つなのです。

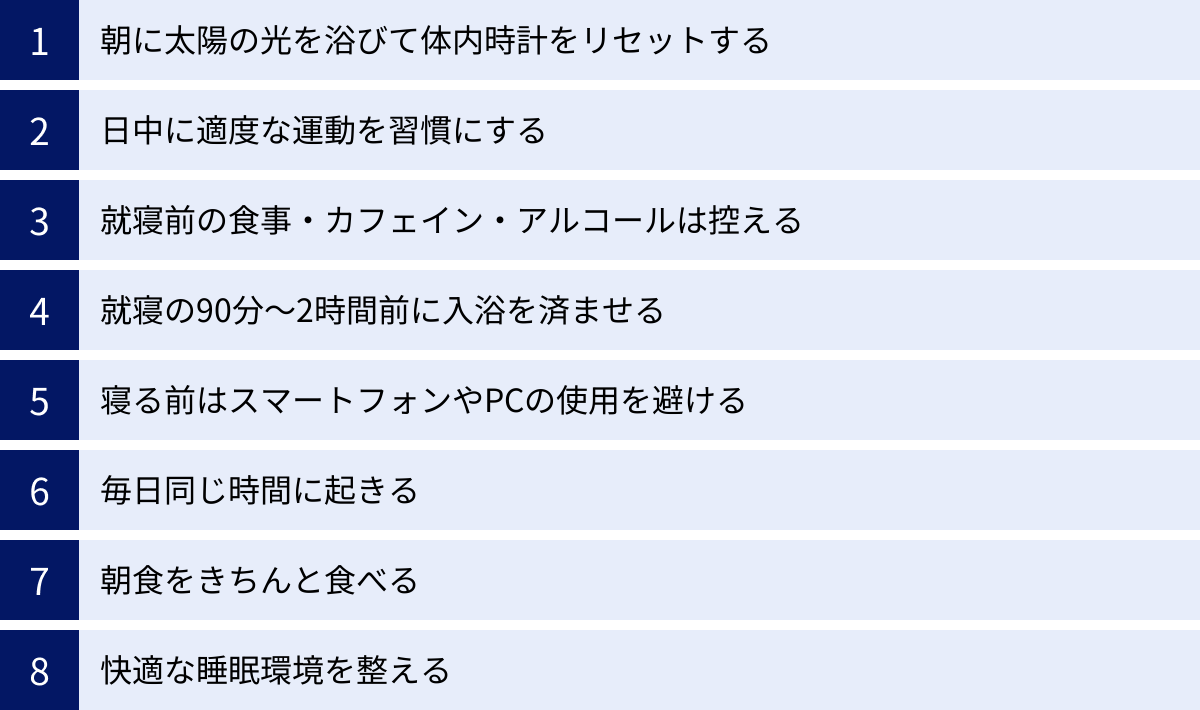

睡眠の質を高める8つの方法

睡眠の「量」を確保するのが難しいなら、「質」を極めることが重要です。ここでは、科学的根拠に基づいた、睡眠の質を最大限に高めるための具体的な8つの方法をご紹介します。これらは特別な道具を必要とせず、今日からでも始められる生活習慣の改善が中心です。

① 朝に太陽の光を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期で睡眠や覚醒、体温、ホルモン分泌などをコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計を毎日正確にリセットする、最も強力なスイッチが「朝の太陽光」です。

朝、目から入った光の信号が脳に届くと、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌がストップします。そして、このリセット信号から約14〜16時間後に、脳は再びメラトニンの分泌を開始し、自然な眠気を誘うのです。

このメカニズムをうまく利用するためには、朝起きたらすぐにカーテンを開け、15分から30分程度、太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため効果があります。ベランダに出たり、通勤時に一駅手前で降りて歩いたりするのも良い方法です。これにより、夜に適切なタイミングで眠くなるリズムが整い、寝付きが良くなります。

② 日中に適度な運動を習慣にする

日中に体を動かすことは、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。運動が睡眠に良い影響を与える理由は複数あります。

- 深部体温のコントロール: 運動をすると、体の内部の温度である「深部体温」が一時的に上昇します。そして、運動後、この上がった深部体温が下がる過程で、人は強い眠気を感じます。この体温の落差が大きいほど、スムーズな入眠につながります。

- 睡眠圧の増加: 運動はエネルギーを消費し、脳内に睡眠物質「アデノシン」を蓄積させます。これにより、夜に眠りたいという欲求(睡眠圧)が高まり、より深い眠りを得やすくなります。

- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、気分をリラックスさせる効果があります。日中のストレスや不安が解消されることで、心穏やかに入眠できます。

効果的なのは、ウォーキングやジョギング、ヨガ、水泳といったリズミカルな有酸素運動です。運動のタイミングとしては、就寝の3時間ほど前の夕方に行うと、ちょうど寝る時間帯に深部体温が下がり始めるため、最も効果的とされています。逆に、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため、避けましょう。

③ 就寝前の食事・カフェイン・アルコールは控える

就寝前に何を口にするかは、睡眠の質に直接影響します。

- 食事: 就寝前に食事をすると、消化のために胃腸が活発に働き続けます。これにより、体は休息モードに入れず、深部体温も下がりにくくなるため、眠りが浅くなる原因となります。夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強い覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、4〜8時間程度持続することもあります。寝付きを妨げないためには、遅くとも就寝の4〜5時間前、できれば午後以降はカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

- アルコール: アルコールは寝付きを良くするように感じられますが、睡眠の質を著しく低下させます。アルコールが体内で分解されると、アセトアルデヒドという物質が生成され、これが交感神経を刺激して睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒や早朝覚醒の原因となります。「寝酒」は百害あって一利なしと心得ましょう。

④ 就寝の90分〜2時間前に入浴を済ませる

日中の運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールして睡眠の質を高める効果的な方法です。

入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温が急降下するタイミングで自然な眠気が訪れます。この効果を最大限に引き出すためのポイントは、就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分〜20分ほどゆっくり浸かることです。

熱すぎるお湯(42℃以上)は交感神経を刺激してしまい、体を覚醒させてしまうので逆効果です。また、シャワーだけで済ませると体の表面しか温まらず、深部体温を十分に上げることが難しいため、できるだけ湯船に浸かることをおすすめします。

⑤ 寝る前はスマートフォンやPCの使用を避ける

スマートフォンやPC、タブレットなどの画面が発する「ブルーライト」は、睡眠の質を低下させる最大の現代的要因の一つです。

ブルーライトは、太陽光にも含まれる波長の短い強い光で、脳に対して「今は昼間だ」という誤った信号を送ります。これにより、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制され、体内時計が後ろにずれてしまいます。その結果、寝付きが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

さらに、SNSやニュースサイト、動画、ゲームといったコンテンツは、脳を興奮・覚醒させ、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用を終え、代わりに読書(電子書籍リーダーは可)、穏やかな音楽を聴く、軽いストレッチをするなど、心身をリラックスさせる活動に切り替えましょう。

⑥ 毎日同じ時間に起きる

体内時計を安定させ、睡眠リズムを整える上で、「寝る時間」よりも「起きる時間」を一定に保つことの方が重要です。

たとえ前日に夜更かしをしてしまっても、翌朝はいつもと同じ時間に起きるように心がけましょう。朝、決まった時間に起きて太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、その日の夜も自然といつもの時間に眠くなるという好循環が生まれます。

休日に寝だめをしたい気持ちは分かりますが、前述の通り、平日との起床時間の差は2時間以内に抑えるのが鉄則です。リズムの乱れは、睡眠の質の低下に直結します。

⑦ 朝食をきちんと食べる

朝の光と同様に、朝食も体内時計をリセットする重要な役割を担っています。光が脳にある「主時計」をリセットするのに対し、食事は胃や腸、肝臓などにある「末梢時計」を動かすスイッチとなります。朝食を摂ることで、全身の臓器が活動モードに切り替わり、一日のリズムが整います。

特に、朝食でタンパク質を摂取することが重要です。タンパク質に含まれるアミノ酸の一種「トリプトファン」は、日中に脳内で幸福ホルモン「セロトニン」の材料となります。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変換されます。つまり、朝のタンパク質が、夜の良質な睡眠の源となるのです。バナナ、ヨーグルト、牛乳、卵、大豆製品(納豆や豆腐)などを朝食に取り入れることをおすすめします。

⑧ 快適な睡眠環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境によって大きく左右されます。寝室を「ただ寝るだけの場所」ではなく、「最高の睡眠を得るための空間」として整えましょう。

- 温度と湿度: 寝室の理想的な温度は、夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃。湿度は年間を通して50〜60%が快適とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用しましょう。

- 光: 寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光性の高いカーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで覆ったりする工夫が有効です。

- 音: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓や、ホワイトノイズマシン(安眠用の環境音を流す装置)を活用するのも良いでしょう。

これらの習慣を一つでも多く取り入れることで、睡眠の質は着実に向上し、たとえ睡眠時間が短くても、日中のパフォーマンスを高く維持することにつながります。

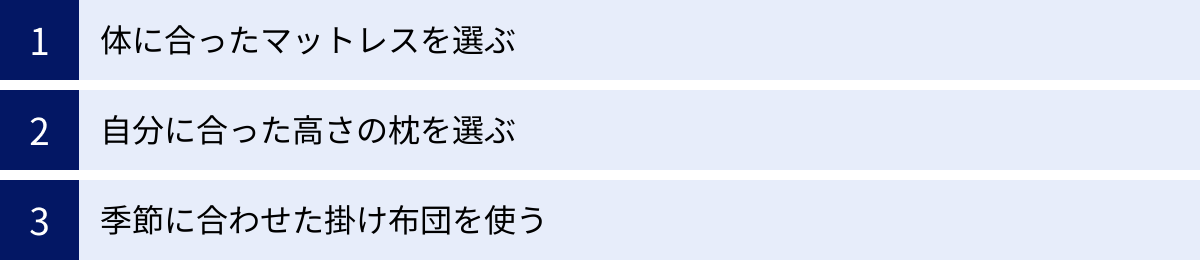

快適な睡眠環境を整えるための寝具選び

睡眠の質を高めるための最後のピースは、毎日使う「寝具」です。人生の約3分の1を過ごす場所だからこそ、寝具への投資は健康への投資そのものです。特に、マットレス、枕、掛け布団の3つは、睡眠の質を大きく左右する重要な要素です。ここでは、それぞれを選ぶ際のポイントを解説します。

体に合ったマットレスを選ぶ

マットレスの最も重要な役割は、「体圧分散」と「寝姿勢の維持」です。

良いマットレスは、体の重い部分(肩や腰、お尻)が適度に沈み込み、軽い部分(背中や脚)をしっかりと支えることで、体にかかる圧力を均等に分散させます。これにより、特定の部分への負担が軽減され、血行不良や体の痛みを防ぎます。

また、理想的な寝姿勢とは、立っている時と同じように、背骨が自然なS字カーブを描いている状態です。マットレスがこの姿勢を睡眠中に維持してくれることで、筋肉や関節がリラックスでき、深い眠りにつながります。

- 硬すぎるマットレス: 肩やお尻など体の出っ張った部分に圧力が集中し、痛みやしびれの原因になります。また、背中とマットレスの間に隙間ができてしまい、腰を十分に支えられず、腰痛を引き起こすこともあります。

- 柔らかすぎるマットレス: 体で最も重い腰の部分が深く沈み込み、背骨が「く」の字に曲がってしまいます。これもまた、腰痛の大きな原因となります。寝返りも打ちにくくなるため、睡眠中に血行が悪くなったり、体温調節がうまくいかなくなったりします。

マットレスの素材には、コイルスプリング、高反発・低反発ウレタン、ラテックスなど様々な種類があります。それぞれに特徴がありますが、重要なのは自分の体格(体重)や寝姿勢(仰向け、横向きなど)に合った硬さのものを選ぶことです。こればかりはスペック表だけでは判断できません。可能であれば、実際に店舗で横になり、少なくとも5〜10分は様々な姿勢を試してみることを強くおすすめします。

自分に合った高さの枕を選ぶ

枕は、マットレスと頭・首との間にできる隙間を埋め、首の骨である「頸椎(けいつい)」を自然なカーブで支えるための重要なアイテムです。自分に合わない枕を使い続けると、首こりや肩こり、頭痛、いびきなど、様々な不調の原因となります。

枕選びで最も重要なのは「高さ」です。

- 仰向けで寝る場合: 理想的なのは、頸椎のカーブが自然に保たれ、顔の角度がわずかに下を向く(約5度)高さです。目線が真上ではなく、少し足元の方に向かうくらいが目安です。

- 横向きで寝る場合: 肩幅があるため、仰向けの時よりも高さが必要です。頭から首、背骨にかけてが一直線になる高さが理想です。

枕が高すぎると、顎が引けて気道が圧迫され、いびきの原因になったり、首の筋肉に負担がかかって首こりを引き起こしたりします。逆に低すぎると、頭に血がのぼりやすくなったり、首が反ってしまったりします。

枕の素材も、羽、そばがら、パイプ、低反発ウレタン、高反発ファイバーなど多岐にわたります。これらは硬さや通気性、メンテナンスのしやすさなどが異なるため、最終的には個人の好みで選ぶことになりますが、まずは「正しい高さ」を基準に選ぶことが失敗しないコツです。自宅にあるバスタオルを重ねて、自分にとって最も楽な高さをシミュレーションしてみるのも良い方法です。

季節に合わせた掛け布団を使う

掛け布団の役割は、単に体を温めるだけではありません。睡眠中に快適な「寝床内気候(しんしょうないきこう)」を保つことも、重要な役割です。

寝床内気候とは、体と寝具の間にできる空間の温度と湿度のことです。研究によると、温度が33℃±1℃、湿度が50%±5%に保たれている状態が、人が最も快適に眠れる環境とされています。

この理想的な環境を維持するためには、季節に合わせて掛け布団を使い分けることが大切です。

- 夏: 汗をかきやすいため、吸湿性・放湿性・通気性に優れた素材が適しています。麻(リネン)やガーゼ、シルクなどがおすすめです。タオルケットや肌掛け布団をうまく活用しましょう。

- 冬: 外気温が低いため、保温性が高く、かつ体から発散される湿気を外に逃がす放湿性にも優れた素材が求められます。代表的なのが羽毛布団です。羊毛(ウール)も吸湿発熱性があり、暖かく快適です。

- 春・秋: 気温の変化が大きいため、薄手の合い掛け布団や、肌掛け布団との組み合わせで調整できるものが便利です。

また、布団の「重さ」も睡眠の質に影響します。重すぎる布団は寝返りを妨げ、軽すぎると体にフィットせず隙間ができて寒さを感じることがあります。適度な重さで体にフィットし、寝返りを妨げないものを選びましょう。

体に合った寝具を揃えることは、決して安くない投資かもしれません。しかし、それが毎日の睡眠の質を向上させ、日中の生産性や長期的な健康につながることを考えれば、非常に価値のある自己投資と言えるでしょう。

まとめ

今回は、「睡眠時間6時間は短いのか?」という問いをテーマに、健康への影響や生産性を上げるための具体的な方法について詳しく解説しました。

本記事の要点を改めて整理します。

- 睡眠時間6時間は多くの成人にとって不十分: OECDの調査では日本人の平均睡眠時間は世界で最も短く、多くの研究が健康な成人には7〜9時間の睡眠を推奨しています。

- 睡眠不足は心身に深刻なデメリットをもたらす: 6時間睡眠の継続は、集中力や判断力の低下を招く「睡眠負債」を蓄積させるだけでなく、肥満や糖尿病、高血圧といった生活習慣病のリスクを高め、免疫力の低下やメンタルヘルスの悪化にもつながります。

- ショートスリーパーは極めて稀な存在: 遺伝的に短時間睡眠でも問題ない人はごく一部です。安易に自己判断せず、日中の眠気やパフォーマンスを基準に自分に必要な睡眠時間を知ることが重要です。

- 生産性を上げる鍵は「睡眠の質」: やむを得ず睡眠時間が短くなる場合は、睡眠の「質」を最大限に高めることが不可欠です。日中のパワーナップ(15〜20分の仮眠)を取り入れたり、休日の寝だめを2時間以内に抑えて体内時計を維持したりする工夫が有効です。

- 睡眠の質は生活習慣で改善できる: 朝の光を浴びる、日中に運動する、就寝前の食事・カフェイン・アルコールを控える、適切な時間に入浴する、寝る前のスマホをやめるなど、日々の習慣を見直すことで睡眠の質は大きく向上します。

- 快適な寝具は最高の投資: 体に合ったマットレスと枕で理想的な寝姿勢を保ち、季節に合った掛け布団で快適な寝室環境を整えることも、質の高い睡眠には欠かせません。

睡眠は、単なる一日の終わりの休息ではありません。それは、翌日の活動の質を決定し、長期的な健康を築くための、最も重要で基本的な「投資」です。もしあなたが現在6時間睡眠で日中の不調を感じているなら、まずは今夜からでも、睡眠時間を30分だけ延ばすこと、そしてこの記事で紹介した睡眠の質を高める方法を一つでも試してみることから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、あなたの毎日をより健康的で生産的なものに変える大きな力になるはずです。