「夜、なかなか寝つけない」「ぐっすり眠ったはずなのに、朝起きると疲れが取れていない」「日中に強い眠気に襲われることがある」。現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱えている方は少なくありません。質の高い睡眠は、心と体の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠です。

しかし、自分の睡眠にどのような課題があるのかを正確に把握するのは、意外と難しいものです。そんな時に役立つのが「睡眠日誌」です。

睡眠日誌は、日々の睡眠に関する情報を記録し、客観的に振り返るための強力なセルフケアツールです。記録を続けることで、漠然としていた睡眠の悩みが具体的なパターンとして可視化され、原因の特定や改善策の発見につながります。また、もし専門医に相談する場合にも、非常に価値のある情報源となります。

この記事では、睡眠の質を本気で改善したいと考えている方に向けて、睡眠日誌の基本的な知識から、具体的な書き方、得られる効果、無理なく続けるコツまでを網羅的に解説します。さらに、すぐに始められるテンプレートや便利なスマートフォンアプリもご紹介します。

この記事を読めば、あなたも今日から睡眠日誌を始め、自分自身の力で睡眠の質を高める第一歩を踏み出せるはずです。

目次

睡眠日誌とは?

睡眠日誌とは、その名の通り、日々の睡眠に関するさまざまな情報を記録するための日誌です。単に「何時に寝て、何時に起きたか」を記録するだけでなく、寝つくまでにかかった時間、夜中に目が覚めた回数、起床時の気分、日中の眠気、さらには睡眠に影響を与えうる行動(カフェインの摂取や運動など)まで、多角的に記録していきます。

この日誌の最大の目的は、主観的な感覚に頼りがちな「睡眠」という行為を、客観的なデータとして可視化することにあります。「昨日はよく眠れなかった」という曖 moyensな感覚を、「ベッドに入ってから眠るまでに1時間かかり、夜中に2回、合計で45分間目が覚めていた」という具体的な事実として捉え直すことが可能になります。

もともと睡眠日誌は、不眠症などの睡眠障害を診断・治療する際に、医療現場で用いられてきた専門的なツールです。医師は患者が記録した日誌を見ることで、問診だけでは把握しきれない詳細な睡眠パターンや生活習慣を理解し、より的確な診断や治療方針の決定に役立てます。例えば、「認知行動療法(CBT-I)」と呼ばれる不眠症に対する心理療法では、睡眠日誌の記録が治療の根幹をなす重要な要素となります。

しかし、その有効性から、近年では医療現場だけでなく、睡眠の質を向上させたいと考える一般の方がセルフケアのために活用するケースが増えています。日々のパフォーマンスを高めたいビジネスパーソン、心身のコンディションを整えたいアスリート、健やかな毎日を送りたいすべての人にとって、睡眠日誌は強力な味方となるのです。

なぜ睡眠の記録がこれほど重要なのでしょうか。それは、私たちの睡眠が非常に繊細なメカニズムによってコントロールされているからです。私たちの体には、「体内時計(サーカディアンリズム)」と呼ばれる約24時間周期のリズムが備わっています。この時計が正常に働くことで、夜になると自然に眠くなり、朝になるとすっきりと目覚めることができます。しかし、不規則な生活やストレス、カフェインの摂取、就寝前のスマートフォンの光など、さまざまな要因がこの時計を狂わせてしまいます。

また、睡眠は一様ではなく、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの異なる状態が、約90〜120分のサイクルで繰り返されています。ノンレム睡眠は脳を休ませる深い眠りで、レム睡眠は体を休ませつつ記憶の整理などを行う浅い眠りです。このサイクルが乱れると、たとえ十分な時間眠ったとしても、質の高い睡眠は得られません。

睡眠日誌は、こうした複雑な睡眠のメカニズムに対して、自分のどのような生活習慣が、どのように影響を与えているのかを探るための「探偵ノート」のような役割を果たします。例えば、ある架空の会社員Aさんのケースを考えてみましょう。

Aさんは最近、仕事のプレッシャーからか「どうも寝つきが悪い」と感じていました。そこで睡眠日誌をつけ始めたところ、数週間後にあるパターンが見えてきました。それは、残業で夕食が22時以降になった日は、決まってベッドに入ってから1時間以上眠れない、という事実でした。これまで漠然と感じていた「寝つきの悪さ」の原因が、「遅い時間の食事」にある可能性が高いと気づいたのです。この発見が、Aさんの睡眠改善に向けた具体的な第一歩となりました。

このように、睡眠日誌は単なる記録作業ではありません。自分自身の体と対話し、より良い睡眠習慣を築いていくための、積極的で科学的なアプローチなのです。毎日記録するのは少し手間がかかるかもしれませんが、その手間を補って余りあるほどの気づきと改善のヒントを与えてくれます。まずは、難しく考えずに始めてみることが大切です。

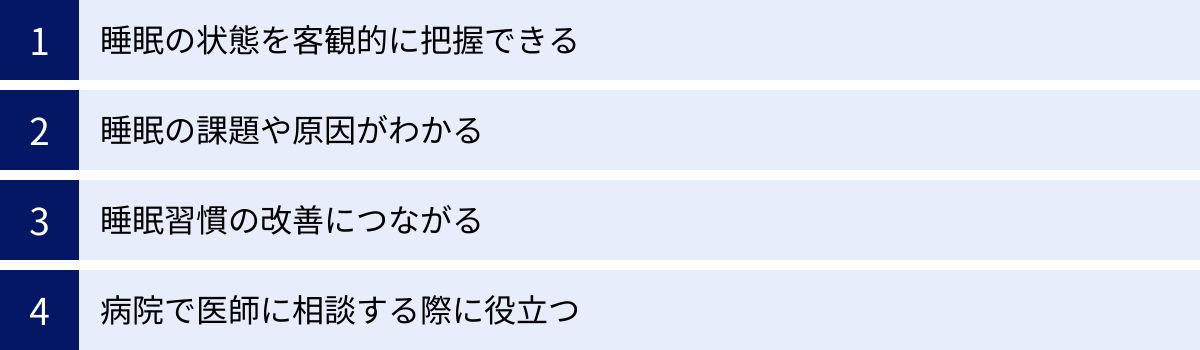

睡眠日誌を書く4つの効果・メリット

睡眠日誌を継続して記録することには、睡眠の質を改善し、日々の生活をより豊かにするための多くのメリットがあります。ここでは、その中でも特に重要な4つの効果について、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

① 睡眠の状態を客観的に把握できる

私たちの睡眠に関する感覚は、非常に主観的で曖昧なものです。「昨日はぐっすり眠れた」「最近、眠りが浅い気がする」といった感想は、その日の気分や体調によっても大きく左右されます。睡眠日誌の最大のメリットは、こうした曖昧な感覚を、誰が見てもわかる客観的なデータに変換できることです。

例えば、「眠りが浅い」と感じているBさんがいたとします。彼女は睡眠日誌をつける前、その原因がわからず、ただ漠然とした不安を抱えていました。しかし、日誌をつけ始めると、具体的な事実が見えてきました。

- ベッドに入ってから実際に眠るまでの時間(入眠潜時):平均して15分程度で、これは特に問題ない範囲でした。

- 夜中に目が覚めた回数(中途覚醒):週に4〜5日、必ず2回以上目が覚めていました。

- 目が覚めていた時間の合計:目が覚めている時間は、1回あたり20〜30分に及ぶこともありました。

- 総睡眠時間:ベッドにいる時間は7時間確保していても、実際に眠っている時間は6時間を切っている日が多いことに気づきました。

この記録によって、Bさんの「眠りが浅い」という感覚は、「夜中に目が覚めやすく、一度覚めると再入眠に時間がかかっている」という具体的な課題として明確になりました。これまで気づかなかった「中途覚醒の頻度と時間」が、睡眠の満足度を下げている根本的な原因である可能性が高いとわかったのです。

このように、睡眠を数値やパターンとして可視化することで、思い込みや感覚とのズレに気づくことができます。問題を正確に認識することは、解決への第一歩です。睡眠日誌は、そのための最も確実で基本的な手段と言えるでしょう。自分の睡眠を客観的に見つめ直すことで、初めて具体的な対策を考えるスタートラインに立つことができるのです。

② 睡眠の課題や原因がわかる

睡眠の状態を客観的に把握できるようになったら、次のステップは「なぜそうなっているのか?」という原因を探ることです。睡眠日誌は、睡眠の質を低下させている可能性のある生活習慣や行動を特定するための強力なツールとなります。

睡眠日誌には、就寝・起床時間といった基本的な情報だけでなく、カフェインやアルコールの摂取、運動の有無、就寝前の行動なども記録します。これらの記録と、その日の睡眠の質(寝つきの良さ、中途覚醒の有無、起床時の気分など)を照らし合わせることで、両者の間に潜む相関関係を見つけ出すことができます。

あるITエンジニアのCさんは、慢性的な睡眠不足と日中の眠気に悩まされていました。睡眠日誌を数週間続けたある日、彼は記録をじっくりと見返してみました。すると、ある興味深いパターンが浮かび上がってきました。

- 夕食後にコーヒーを飲んだ日:その日の夜は、決まって寝つきが悪く、眠りにつくまでに1時間以上かかっている。

- 寝る直前まで仕事をしていた日:夜中に目が覚める回数が多く、夢見も悪い傾向がある。

- 夕方に30分ほどウォーキングをした日:比較的スムーズに眠れており、翌朝の気分も良いことが多い。

これらの発見から、Cさんは自分の睡眠課題の原因について、いくつかの仮説を立てることができました。「夕方以降のカフェイン摂取が寝つきを妨げているのではないか?」「就寝前のPC作業による光刺激や精神的な興奮が、睡眠の質を低下させているのではないか?」「適度な運動は、やはり良い睡眠につながるようだ」。

このように、日々の行動記録と睡眠データを突き合わせることで、「もしや、これが原因かもしれない」という仮説が生まれます。 これは、闇雲に睡眠改善策を試すのとは全く異なる、データに基づいたアプローチです。自分の生活の中に潜む「睡眠の敵」と「睡眠の味方」を特定できること、それが睡眠日誌の非常に価値ある効果なのです。

③ 睡眠習慣の改善につながる

原因の仮説が見つかれば、次はいよいよ具体的な行動変容、つまり睡眠習慣の改善へと進むことができます。睡眠日誌は、改善策を計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)するという「PDCAサイクル」を回すための羅針盤となります。

先ほどのCさんの例で考えてみましょう。彼は睡眠日誌から得られた仮説に基づき、次のような行動計画を立てました。

- Plan(計画):

- カフェインの摂取は、15時までとする。

- 就寝の1時間前にはPCを閉じ、リラックスする時間を作る(読書やストレッチなど)。

- 週に3日、夕方に30分のウォーキングを習慣にする。

この計画を実行しながら、Cさんは引き続き睡眠日誌を記録し続けます。これがDo(実行)のフェーズです。

そして1〜2週間後、彼は再び日誌を見返します。これがCheck(評価)のフェーズです。すると、以前と比べて寝つきにかかる時間が平均20分短縮され、夜中に目が覚める回数も減少していることがデータで確認できました。起床時の気分の評価も、以前より高い点数がつく日が増えています。

この結果を受け、Cさんはこの習慣が自分にとって有効であると確信し、今後も継続していくことを決めます。これがAction(改善・定着)です。もし効果が見られなければ、また別の仮説を立てて新たな計画を試すことができます。

睡眠日誌があることで、試した改善策が本当に効果があったのかを客観的に評価できます。 効果があれば自信を持って継続できますし、効果がなければ別の方法を試すという的確な判断が下せます。感覚だけに頼っていると、「何となく良くなった気がする」で終わってしまいがちですが、データに基づいた評価は、着実な改善への道を切り拓きます。このように、睡眠日誌は課題発見から解決までの一連のプロセスをサポートし、持続可能な良い睡眠習慣の形成を力強く後押ししてくれるのです。

④ 病院で医師に相談する際に役立つ

セルフケアで改善が見られない場合や、日常生活に支障をきたすほどの深刻な睡眠の問題(不眠症、睡眠時無呼吸症候群の疑いなど)を抱えている場合は、専門医への相談が必要です。その際、数週間から数ヶ月にわたって記録された睡眠日誌は、非常に価値のある情報源となります。

医師が患者の睡眠状態を診断する際、最も重要なのは「普段、どのように眠っているか」という情報です。しかし、診察という限られた時間の中で、患者が自分の睡眠パターンを口頭で正確に伝えるのは困難です。記憶は曖昧ですし、重要な情報が抜け落ちてしまうことも少なくありません。

ここに睡眠日誌があれば、話は大きく変わります。Dさんは、長年の不眠に悩み、意を決して睡眠外来を受診することにしました。彼は受診前の2週間、真面目に睡眠日誌を記録して持参しました。

医師はDさんの日誌に目を通し、すぐにいくつかの重要なポイントを把握しました。

- 就寝時刻と起床時刻が日によって大きくバラついている(社会的ジェットラグ)。

- ベッドの中にいる時間は長い(8時間以上)が、睡眠効率が70%台と低い。

- アルコールを摂取した日は寝つきは良いものの、明け方に目が覚めてしまっている。

これらの客観的なデータがあったおかげで、医師はDさんの不眠の背景にある生活習慣の問題点を迅速に特定できました。そして、「まずは就寝・起床時刻を一定にすることから始めましょう」「アルコールは睡眠の質を下げてしまうので控えましょう」といった、Dさんの状況に合わせた非常に具体的で的確なアドバイスをすることができたのです。

もし日誌がなければ、医師はこれらの情報を得るために多くの質問を重ねる必要があったかもしれません。睡眠日誌は、患者と医師の間のコミュニケーションを円滑にし、診断の精度を高めるための架け橋となります。自分の言葉でうまく説明できない症状や悩みを、データという客観的な形で代弁してくれる、心強いサポーターなのです。

睡眠日誌に記録する基本項目

睡眠日誌の効果を最大限に引き出すためには、どのような項目を記録するかが重要です。ここでは、睡眠の状態を多角的に把握するために記録すべき基本的な項目を、「睡眠に関する基本情報」「心と体の状態」「睡眠に影響する行動」の3つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

| カテゴリー | 記録項目 | 記録する目的・ポイント |

|---|---|---|

| 睡眠に関する基本情報 | ベッドに入った時刻 | 睡眠のための準備開始時間を把握する |

| 眠りにつくまでにかかった時間 | 寝つきの良し悪し(入眠潜時)を評価する | |

| 夜中に目が覚めた回数と時間 | 睡眠の分断(中途覚醒)の頻度と長さを知る | |

| 最終的に目が覚めた時刻 | 自然な目覚めか、アラームによるものかを把握する | |

| ベッドから出た時刻 | 総臥床時間(ベッドにいた時間)を正確に計算する | |

| 心と体の状態 | 起床時の気分や満足度 | 睡眠の質を主観的に評価する |

| 日中の眠気の強さ | 睡眠不足が日中の活動に与える影響を測定する | |

| 睡眠に影響する行動 | カフェインやアルコールの摂取 | 摂取のタイミングや量が睡眠にどう影響するか分析する |

| 薬の服用 | 薬の種類や服用時間が睡眠パターンに与える影響を知る | |

| 昼寝の有無と時間 | 昼寝が夜の睡眠に及ぼすプラス・マイナスの効果を分析する | |

| 就寝前の行動 | 食事、運動、スマホ利用などが睡眠の質にどう関わるか探る |

睡眠に関する基本情報

これらは睡眠そのものを直接的に記録する、最も基本的な項目です。正確に記録することで、後述する「睡眠効率」などの客観的な指標を計算できます。

ベッドに入った時刻

「就寝時刻」ではなく「ベッドに入った時刻(就床時刻)」を記録するのがポイントです。ベッドに入ってからすぐに眠れるわけではないため、この時刻を記録することで、実際に眠ろうと試みた時間を正確に把握できます。スマートフォンを見たり本を読んだりするのをやめ、部屋の電気を消して「さあ、寝よう」と思った時刻を記録しましょう。

眠りにつくまでにかかった時間

ベッドに入ってから、実際に意識がなくなって眠りにつくまでにかかった時間(入眠潜時)を、おおよそで構わないので記録します。5分、15分、30分、1時間以上など、選択式にしても良いでしょう。この時間が毎日30分以上かかるようであれば、入眠障害の可能性があります。正確に測ることは難しいので、「時計を見ながら10分くらいゴロゴロしていたな」といった体感で問題ありません。

夜中に目が覚めた回数と時間

睡眠の途中で目が覚めてしまった回数を記録します。トイレに起きた場合なども含みます。そして、目が覚めていた時間の合計も記録しましょう。「2回目が覚めて、合計で30分くらい起きていた」というように記録します。この中途覚醒は、睡眠の質を大きく左右する重要な指標です。自分では気づいていないだけで、意外と頻繁に起きている場合もあります。

最終的に目が覚めた時刻

朝、最後に目が覚めた時刻を記録します。アラームで無理やり起きたのか、アラームが鳴る前に自然に目が覚めたのかもメモしておくと、体内時計の状態を把握するヒントになります。一度目が覚めても二度寝した場合は、最終的に活動を始めるために起きた時刻を記録します。

ベッドから出た時刻

目が覚めてから、実際にベッドや布団から出て活動を開始した時刻(離床時刻)を記録します。目が覚めてもすぐに起き上がれず、ベッドの中でスマートフォンを見たり、ダラダラしてしまったりする時間を把握するためです。この「ベッドに入った時刻」から「ベッドから出た時刻」までの時間が、専門的には総臥床時間(TIB: Time in Bed)と呼ばれ、睡眠効率を計算する際の分母となります。

心と体の状態

睡眠の客観的なデータだけでなく、それによってもたらされた主観的な感覚も重要な情報です。

起床時の気分や満足度

朝起きた時の気分や、睡眠に対する満足度を記録します。「すっきりした」「まだ眠い」「疲れている」「最悪」など、言葉で記録しても良いですし、「1(最悪)〜5(最高)」のように5段階評価で記録すると、後から見返したときに変化が分かりやすくておすすめです。睡眠時間や中途覚醒の回数といった客観的データと、この主観的評価を照らし合わせることで、自分にとっての「良い睡眠」の条件が見えてきます。

日中の眠気の強さ

睡眠の目的は、日中の活動を支えることです。そのため、日中の眠気がどの程度だったかを記録することは、睡眠の質を評価する上で欠かせません。「会議中に強い眠気を感じた」「昼食後に少し眠かった」「一日中クリアな頭で過ごせた」など、具体的な状況とともに記録しましょう。これも「1(全く眠くない)〜5(耐え難い眠気)」のような段階評価が便利です。この記録は、睡眠不足が日常生活にどれだけ影響を及ぼしているかを測るバロメーターになります。

睡眠に影響する行動

睡眠は、日中のさまざまな行動の結果として現れます。睡眠の質を左右する可能性のある行動を記録し、原因分析に役立てましょう。

カフェインやアルコールの摂取

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、覚醒作用があり、その効果は数時間持続します。何を、どのくらいの量を、何時に摂取したかを記録しましょう。「15時にコーヒー1杯」のように記録することで、「午後のカフェインが夜の寝つきに影響しているのでは?」といった仮説を検証できます。

また、アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠の後半部分を浅くし、中途覚醒を増やす原因となります。飲んだお酒の種類と量、時間を記録しておきましょう。

薬の服用

服用している薬があれば、その種類、量、服用した時間を記録します。特に、睡眠導入剤や精神安定剤などを服用している場合は必須の項目です。また、風邪薬やアレルギーの薬など、副作用として眠気や覚醒を引き起こす可能性のある市販薬についても記録しておくと、予期せぬ睡眠への影響に気づくきっかけになります。

昼寝の有無と時間

昼寝をした場合は、その時間帯と長さを記録します。「14時から20分間昼寝した」というように記録しましょう。15時までの20〜30分程度の短い昼寝は、午後のパフォーマンスを向上させる効果が期待できますが、それより長い昼寝や夕方以降の昼寝は、夜の睡眠を妨げる原因になり得ます。自分の昼寝の習慣が、夜の睡眠にどう影響しているかを確認しましょう。

就寝前の行動(食事、運動など)

就寝前の数時間に何をしたかは、睡眠の質に直接的な影響を与えます。

- 食事:夕食の時間や内容(特に脂っこいものや量の多さ)。

- 運動:運動の種類、強度、時間帯。就寝直前の激しい運動は体を興奮させてしまいます。

- 入浴:シャワーで済ませたか、湯船に浸かったか。入浴の時間。

- リラックス:ストレッチ、瞑想、読書など、リラックスできたか。

- デジタル機器の使用:就寝直前までスマートフォンやPC、テレビを見ていなかったか。

これらの項目をメモ欄などに自由に記録しておくことで、「遅い時間の食事が原因かも」「寝る前のストレッチが効いているようだ」など、睡眠の課題や改善のヒントを発見する重要な手がかりとなります。

睡眠日誌の簡単な始め方

睡眠日誌を始めるのに、特別な準備は必要ありません。自分に合ったやりやすい方法を見つけることが、継続の鍵となります。ここでは、代表的な3つの始め方「手書き」「パソコン」「スマートフォンアプリ」について、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

| 記録方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 手書き | ・すぐに始められる ・自由度が高い ・記憶に定着しやすい ・デジタル機器から離れられる |

・集計やグラフ化が面倒 ・持ち運びや保管が不便 ・書き忘れると後から追記しにくい |

・デジタルが苦手な人 ・自分のペースで自由に書きたい人 ・書くこと自体が好きな人 |

| パソコン | ・データの集計やグラフ化が容易 ・テンプレートを自作・編集できる ・データの長期保存がしやすい |

・PCを立ち上げる手間がかかる ・入力が面倒に感じることがある ・外出先での記録がしにくい |

・データ分析が好きな人 ・PC作業に慣れている人 ・睡眠データを視覚的に管理したい人 |

| スマホアプリ | ・いつでもどこでも手軽に入力できる ・自動記録機能があるものも多い ・アラームなど関連機能が豊富 ・グラフ化や分析が自動 |

・アプリの機能やデザインに依存する ・一部機能が有料の場合がある ・寝る前にスマホを触る習慣がつく懸念 |

・手軽さと継続しやすさを重視する人 ・多機能性を求める人 ・ゲーム感覚で楽しみたい人 |

手書きで記録する

最もシンプルで、誰でもすぐに始められるのが手書きです。お気に入りのノートや手帳、あるいは後述するテンプレートを印刷して使います。

メリットは、その手軽さと自由度の高さです。決まったフォーマットに縛られず、その日の体調や気分、夢の内容など、思いついたことを自由に書き込めます。また、自分の手で文字を書くという行為は、内容が記憶に定着しやすいという効果も期待できます。就寝前にデジタル機器から離れたいと考えている人にとって、アナログな方法は心を落ち着ける時間にもなり得ます。

一方でデメリットは、データの集計や分析に手間がかかる点です。1週間分、1ヶ月分の睡眠時間や睡眠効率の平均を計算したり、グラフ化したりするのは手作業となり、少し面倒に感じるかもしれません。また、ノートを持ち歩くのが不便だったり、保管場所に困ったりすることもあります。

手書きは、デジタルツールが苦手な方や、自分の言葉で詳細な記録を残したい方、書くという行為自体を楽しめる方におすすめの方法です。

パソコンで記録する(エクセルなど)

パソコンの操作に慣れているなら、ExcelやGoogleスプレッドシートといった表計算ソフトを使って睡眠日誌を作成するのも良い方法です。

最大のメリットは、データ管理と分析のしやすさにあります。あらかじめ計算式を入力しておけば、日々のデータを入力するだけで睡眠時間や睡眠効率が自動で計算され、グラフも簡単に作成できます。これにより、睡眠パターンの変化や特定の行動との相関関係を視覚的に、かつ直感的に把握できます。データのバックアップや長期的な保存も容易です。

デメリットとしては、記録のたびにパソコンを立ち上げる手間がかかることが挙げられます。特に疲れている夜や忙しい朝には、その一手間が億劫に感じられ、継続のハードルになる可能性があります。また、スマートフォンに比べると、いつでもどこでも記録できるわけではありません。

データに基づいて論理的に睡眠を分析したい方や、グラフなどで視覚的に変化を追うのが好きな方、日常的にパソコンを使う習慣がある方には、非常に強力なツールとなるでしょう。

スマートフォンアプリで記録する

現代において、最も手軽で多機能なのがスマートフォンアプリを活用する方法です。睡眠記録に特化したアプリが数多くリリースされています。

メリットは、圧倒的な手軽さと利便性です。いつも持ち歩いているスマートフォンで、いつでもどこでも簡単に入力できます。多くのアプリには、加速度センサーやマイクを使って睡眠中の動きやいびきを自動で記録・分析する機能が搭載されており、手動で入力する手間を大幅に省けます。スマートアラーム(眠りが浅いタイミングで起こしてくれる機能)やリラックスできる音楽の再生など、睡眠をサポートする多彩な機能が統合されているのも魅力です。

デメリットは、アプリの仕様に依存するため、手書きほどの自由度はない点です。また、高機能なものは有料(サブスクリプション型)の場合が多く、コストがかかることもあります。そして最も注意すべきは、就寝前にスマートフォンを操作する習慣がついてしまう懸念です。スマートフォンのブルーライトは睡眠の質を下げることが知られているため、アプリの使用は最小限にとどめるなどの工夫が必要になります。

とにかく手軽に、無理なく記録を続けたい方や、自動記録・分析といった多機能性を活用してみたい方には、スマートフォンアプリが最適です。

どの方法を選ぶにせよ、大切なのは自分にとってストレスが少なく、続けやすいと感じるものを選ぶことです。まずは試しに一つ選んで始めてみて、合わないと感じたら別の方法に切り替えてみるのも良いでしょう。

【無料】睡眠日誌のテンプレート

「今日から睡眠日誌を始めてみたいけど、何を書けばいいかわからない」「ノートに一から書くのは面倒」と感じる方のために、ダウンロード・印刷してすぐに使える睡眠日誌のテンプレートをご用意しました。手書きやパソコンで記録を始める際のたたき台としてご活用ください。

ダウンロード・印刷して使えるテンプレート

以下の構成例は、睡眠の質を評価するために必要な基本的な項目を網羅した、1週間分の睡眠日誌のサンプルです。これを参考に、ご自身でノートに書き写したり、Excelで作成したりしてみてください。

睡眠日誌(サンプル)

期間: ____年 ____月 ____日 〜 ____年 ____月 ____日

| 日付・曜日 | __/__(月) |

__/__(火) |

__/__(水) |

__/__(木) |

__/__(金) |

__/__(土) |

__/__(日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 【睡眠の記録】 | |||||||

| ① ベッドに入った時刻 | 23:30 |

||||||

| ② 眠るまでにかかった時間(分) | 約30分 |

||||||

| ③ 夜中に目が覚めた回数 | 1回 |

||||||

| ④ 夜中に起きていた時間(分) | 約15分 |

||||||

| ⑤ 最終的に目が覚めた時刻 | 6:30 |

||||||

| ⑥ ベッドから出た時刻 | 6:45 |

||||||

| 【睡眠の評価】 | |||||||

| A. ベッドにいた時間(分) (⑥ – ①) |

435 |

||||||

| B. 実質睡眠時間(分) (A – ② – ④) |

390 |

||||||

| C. 睡眠効率(%) (B ÷ A × 100) |

89.7% |

||||||

| 【心と体の状態】 | |||||||

| D. 起床時の気分 (1〜5) | 3 |

||||||

| E. 日中の眠気 (1〜5) | 4 |

||||||

| 【メモ(睡眠に影響する行動など)】 | 21時にジムで運動。22時に夕食。寝る前にスマホを30分見た。 |

テンプレートの使い方のポイント

- 各項目の記録: 毎日、朝起きたタイミングで前日の夜から今朝にかけての睡眠を思い出して記録します。夜に記録しようとすると、忘れてしまったり面倒になったりしがちなので、朝の習慣にするのがおすすめです。

- 睡眠の評価(計算):

- A. ベッドにいた時間(総臥床時間): ⑥の時刻から①の時刻を引き、分単位で計算します。

- B. 実質睡眠時間: Aの時間から、②(寝つくまでの時間)と④(夜中に起きていた時間)を引きます。これが、実際に眠っていたおおよその時間です。

- C. 睡眠効率:

(B ÷ A)× 100で計算します。この数値が85%以上であることが一つの目安とされています。90%以上なら良好です。この数値を日々追うことで、睡眠の質の変化を客観的に把握できます。

- 心と体の状態(主観評価):

- DとEは、1(悪い)〜5(良い)の5段階で評価すると、変化が分かりやすくなります。

- メモ欄の活用: この欄が原因分析の鍵となります。カフェインやアルコールの摂取、運動、食事、ストレス、悩み事、薬の服用など、睡眠に影響したかもしれない出来事を自由に書き留めましょう。

このテンプレートはあくまで一例です。ご自身の生活スタイルや特に気になる項目に合わせて、「ストレスレベル」や「夕食の時間」といった項目を自由に追加・変更して、オリジナルの睡眠日誌を作成してみてください。自分にとって使いやすく、続けやすい形にカスタマイズすることが大切です。

睡眠日誌におすすめの便利アプリ3選

手書きやPCでの記録が面倒だと感じる方には、スマートフォンアプリの活用がおすすめです。ここでは、多くのユーザーに支持されている人気の睡眠記録アプリを3つ厳選してご紹介します。各アプリの特徴や料金などを比較し、自分に合ったものを見つけてみてください。

(注:アプリの機能や料金は変更される可能性があるため、ダウンロード前に必ずApp StoreまたはGoogle Playで最新情報をご確認ください。)

| アプリ名 | 熟睡アラーム | Sleep Cycle (スリープサイクル) | Somnus (ソムナス) |

|---|---|---|---|

| 主な特徴 | 睡眠記録、スマートアラーム、いびき録音、夢日記など多機能 | 睡眠の浅いタイミングで起こす高精度なスマートアラームがコア機能 | 記録を続けると報酬がもらえるゲーミフィケーション要素 |

| 記録方法 | 加速度センサーによる自動記録 | マイク(音)または加速度センサーによる自動記録 | 手動入力がメイン(一部ヘルスケア連携) |

| 料金(基本) | 無料 | 無料 | 無料 |

| 有料プラン | あり(プレミアムサービス) | あり(プレミアム) | なし(アプリ内課金で一部機能) |

| こんな人におすすめ | 自分の睡眠を徹底的に分析したい人、いびきが気になる人 | 快適な目覚めを最優先したい人、シンプルな操作性を求める人 | 記録を続けるモチベーションが欲しい人、楽しみながら改善したい人 |

① 熟睡アラーム

「熟睡アラーム」は、累計ダウンロード数が非常に多く、日本で高い人気を誇る多機能な睡眠アプリです。睡眠記録の基本機能はもちろん、ユーザーのかゆいところに手が届く豊富な機能が魅力です。

主な機能と特徴:

- スマートアラーム: スマートフォンの加速度センサーで体の動きを検知し、設定した時刻の周辺で眠りが最も浅いタイミングでアラームを鳴らしてくれます。これにより、スッキリとした目覚めをサポートします。

- 睡眠の記録と分析: 睡眠時間、睡眠効率、深い睡眠の割合などを自動で記録し、グラフで分かりやすく表示します。睡眠の質の評価を点数で示してくれるため、日々の変化が一目でわかります。

- いびき・寝言の録音: 睡眠中に発生したいびきや寝言を録音・再生できるユニークな機能です。自分のいびきの状態を客観的に確認したい方には特に有用です。

- 豊富なサウンド: 入眠を促すリラックス効果の高いサウンド(ヒーリングミュージック、環境音など)や、快適な目覚めを助けるアラーム音が多数用意されています。

- 夢日記機能: 見た夢を記録しておく機能もあり、睡眠と精神的な状態の関連を探るきっかけになるかもしれません。

料金:

基本的な機能は無料で利用できます。月額または年額のプレミアムサービスに登録すると、広告が非表示になるほか、いびきの録音データのエクスポート、より詳細なデータ分析、クラウドでのデータバックアップなどの追加機能が利用可能になります。(参照:App Store, Google Play「熟睡アラーム」アプリページ)

こんな人におすすめ:

「自分の睡眠を多角的に、かつ詳細に分析したい」「いびきや歯ぎしりが気になっている」「無料で豊富な機能を試してみたい」という方には、まず試してみてほしい定番アプリです。

② Sleep Cycle (スリープサイクル)

「Sleep Cycle」は、世界中で長年にわたり愛用されている、スマートアラームアプリの草分け的存在です。その最大の特徴は、独自の音響分析技術による高精度な睡眠分析と、快適な目覚めを追求したスマートアラーム機能にあります。

主な機能と特徴:

- 特許取得の音響分析技術: スマートフォンのマイクを使って、寝返りなどの音から睡眠の状態(深い眠り、浅い眠りなど)を分析します。ベッドサイドにスマホを置くだけで記録できる手軽さが魅力です。(加速度センサーでの分析も選択可能)

- インテリジェントな目覚まし(スマートアラーム): 設定した起床時刻前の、眠りが最も浅い「レム睡眠」のタイミングを狙って、徐々に音量が大きくなるアラームで優しく起こしてくれます。「無理やり起こされる」という不快感を軽減し、自然な目覚めを体験できると評判です。

- 詳細な睡眠統計: 睡眠の質、規則性、睡眠時間などのデータを長期的に追跡し、美しいグラフで表示します。曜日ごとの傾向や、特定の行動(コーヒーを飲んだ、運動したなど)が睡眠に与えた影響を分析する機能も備わっています。

- スリープエイド: 入眠をサポートするためのストーリー、瞑想、音楽などのコンテンツが用意されています。

料金:

スマートアラームや基本的な睡眠分析機能は無料で利用できます。プレミアム(有料)版に登録すると、長期的な睡眠傾向の分析、睡眠メモの追加、いびき検出、スリープエイドの全コンテンツ利用、データのオンラインバックアップなどの全機能が解放されます。(参照:Sleep Cycle公式サイト, App Store, Google Play)

こんな人におすすめ:

「朝、気持ちよく目覚めたい」「無理やり起こされるのが辛い」「シンプルで洗練されたデザインのアプリを使いたい」という、特に目覚めの質を重視する方におすすめです。

③ Somnus (ソムナス)

「Somnus」は、睡眠記録という少し面倒な作業を、楽しく続けられるように工夫されたユニークなアプリです。ゲーミフィケーション(ゲームの要素を取り入れること)の考え方に基づいたモチベーション維持の仕組みが最大の特徴です。

主な機能と特徴:

- 睡眠記録と分析: 就寝・起床時刻を手動で入力するか、Appleの「ヘルスケア」アプリと連携して睡眠データを記録します。睡眠時間やリズムをグラフで可視化できます。

- ゲーミフィケーション要素: 毎日の睡眠記録や目標達成によってアプリ内でポイントが貯まります。貯まったポイントを使って、睡眠の質を高めるグッズ(枕やアロマなど)のプレゼント抽選に応募できるのが最大の魅力です。

- ソーシャル機能: 友人や他のユーザーと睡眠時間や評価を共有し、「いいね」を送り合うことができます。仲間と励まし合うことで、継続のモチベーションにつながります。

- AIによるアドバイス: 記録されたデータに基づき、ユーザー一人ひとりに合った睡眠改善のためのアドバイスをAIが提供してくれます。

料金:

基本的な機能はすべて無料で利用できます。アプリ内でプレゼント応募などに使えるポイントを追加購入する課金要素はありますが、月額のサブスクリプションなどはありません。(参照:Somnus公式サイト, App Store, Google Play)

こんな人におすすめ:

「三日坊主で、記録を続ける自信がない」「目標やご褒美があったほうが頑張れる」「ゲーム感覚で楽しみながら睡眠改善に取り組みたい」という方にぴったりのアプリです。

これらのアプリは、それぞれに異なる強みを持っています。自分の目的や性格に合わせて、最適なパートナーとなるアプリを選んでみましょう。

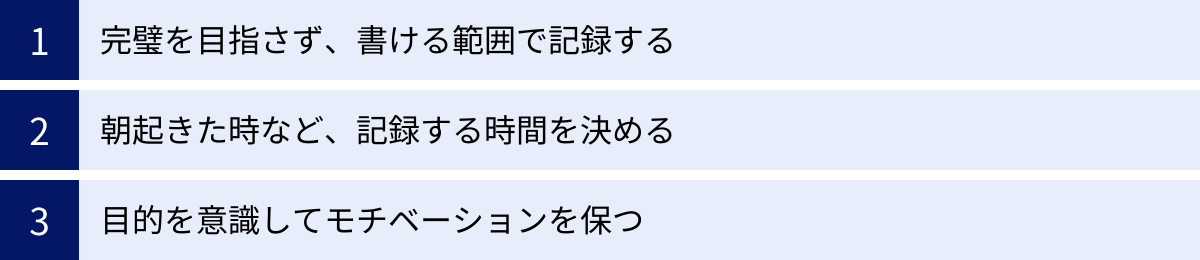

睡眠日誌を無理なく続ける3つのコツ

睡眠日誌のメリットを実感するためには、何よりもまず「継続すること」が大切です。しかし、忙しい毎日の中で新しい習慣を続けるのは簡単なことではありません。そこで、ここでは睡眠日誌を無理なく、そして楽しみながら続けるための3つのコツをご紹介します。

① 完璧を目指さず、書ける範囲で記録する

睡眠日誌を始めると、つい「すべての項目を完璧に埋めなければ」と考えてしまいがちです。しかし、この完璧主義こそが、挫折の最大の原因になります。仕事で疲れて帰ってきた夜や、寝坊してしまった慌ただしい朝に、細かい記録をつけるのは大きな負担です。

大切なのは、100点を目指すのではなく、60点でも良いので続けることです。最初のうちは、最も基本的な「ベッドに入った時刻」と「ベッドから出た時刻」の2つだけでも構いません。それだけでも、自分がベッドで過ごしている時間(総臥床時間)の傾向は把握できます。

記録をつけ忘れた日があっても、「まあ、そんな日もある」と軽く受け流しましょう。自分を責める必要は全くありません。一日や二日、記録が飛んでしまっても、全体の傾向を見る上では大きな問題にはなりません。空白の日は気にせず、また次の日から気軽に記録を再開すれば良いのです。

「今日は気分が乗らないから、起床時の満足度だけ記録しておこう」「時間がある週末だけ、詳しく書いてみよう」といったように、その日の状況に合わせて柔軟に対応することが、長く付き合っていく秘訣です。完璧さよりも、継続性を重視しましょう。

② 朝起きた時など、記録する時間を決める

新しい習慣を身につけるための効果的なテクニックに、「if-thenプランニング」というものがあります。これは、「もし(if)Xをしたら、その次に(then)Yをする」というルールをあらかじめ決めておく方法です。これを睡眠日誌に応用してみましょう。

例えば、「もし(if)朝、目が覚めたら、その次に(then)枕元の睡眠日誌を開く」というルールを自分の中で設定します。こうすることで、「いつ記録しようかな」と迷うことがなくなり、行動が自動化されやすくなります。

記録するタイミングとして最もおすすめなのは、記憶が新しいうちに記録できる「朝起きた直後」です。夜に記録しようとすると、その日の活動で疲れて忘れてしまったり、寝る直前に考え事をして脳を活性化させてしまったりする可能性があります。

この習慣を忘れないための工夫も有効です。

- 物理的なきっかけを作る: 手書きの日誌とペンを、必ず目につく枕元やベッドサイドテーブルに置いておく。

- デジタルなきっかけを作る: スマートフォンのリマインダー機能で、毎朝決まった時間に「睡眠日誌を記録する」という通知が来るように設定する。

- 既存の習慣と結びつける: 「朝の歯磨きをしたら、睡眠日誌を書く」「コーヒーを淹れるお湯を沸かしている間に記録する」など、すでにある毎日の習慣とセットにすることで、忘れにくくなります。

このように、記録するタイミングと場所を固定化することで、睡眠日誌は特別な「作業」ではなく、日常生活の一部として自然に溶け込んでいくはずです。

③ 目的を意識してモチベーションを保つ

何のために睡眠日誌をつけているのか、その目的を時々思い出すことは、モチベーションを維持する上で非常に重要です。単なる記録作業になってしまうと、人は飽きてしまい、続ける意味を見失いがちです。

あなたは、なぜ睡眠日誌を始めようと思ったのでしょうか?

- 「日中の眠気をなくして、仕事のパフォーマンスを上げたい」

- 「朝、すっきりと目覚めて、気持ちの良い一日をスタートさせたい」

- 「肌の調子を整えたい」

- 「イライラしがちな気分を安定させたい」

こうした具体的な目的や、達成した先の理想の自分を、日誌の表紙や最初のページに書き出しておきましょう。記録が面倒になった時にそれを見返すことで、「そうだ、このためにやっているんだった」と、初心に立ち返ることができます。

また、日々の記録の中から、小さなポジティブな変化を見つけて自分を褒めてあげることも大切です。

- 「先週より、寝つきにかかる時間が平均で5分短くなった!」

- 「今週は、夜中に目が覚めない日が1日あった!」

- 「運動した翌日は、やっぱり起床時の気分が良いな」

大きな改善ばかりを求めるのではなく、こうしたささいな進歩に目を向けることで、自分の努力が報われている実感を得られ、次への意欲が湧いてきます。睡眠日誌は、自分を採点するためのものではなく、自分を応援し、より良い方向へ導くためのパートナーだと考えて、前向きに取り組んでいきましょう。

睡眠日誌の記録から睡眠の質を評価する方法

睡眠日誌を記録するだけでは、単なるデータの収集で終わってしまいます。その真価は、記録したデータを見返し、自分の睡眠の質を正しく評価・分析することで発揮されます。ここでは、記録したデータから睡眠の質を評価するための具体的な方法を2つご紹介します。

睡眠効率を計算する

睡眠の質を客観的に評価するための、最もシンプルで強力な指標が「睡眠効率」です。睡眠効率とは、ベッドの中にいた時間(総臥床時間)のうち、実際に眠っていた時間の割合を示す数値です。

この数値が高いほど、ベッドに入ってからスムーズに眠りにつき、途中で目覚めることなく、効率よく眠れていることを意味します。逆に、この数値が低い場合は、ベッドの上で眠れない時間を長く過ごしていることを示唆しており、不眠の兆候である可能性があります。

【睡眠効率の計算式】

睡眠効率 (%) = (実質睡眠時間 ÷ ベッドにいた時間) × 100

計算に必要な各項目は、睡眠日誌の記録から以下のように求めます。

- ベッドにいた時間(総臥床時間) = ベッドから出た時刻 – ベッドに入った時刻

- 実質睡眠時間 = ベッドにいた時間 – (寝つくまでにかかった時間 + 夜中に目が覚めていた時間の合計)

【計算例】

ある日のあなたの睡眠日誌が以下のようだったとします。

- ベッドに入った時刻:23:00

- ベッドから出た時刻:7:00

- 寝つくまでにかかった時間:30分

- 夜中に目が覚めていた時間:合計30分

この場合、

- ベッドにいた時間 = 8時間 = 480分

- 実質睡眠時間 = 480分 – (30分 + 30分) = 420分

- 睡眠効率 = (420分 ÷ 480分) × 100 = 87.5%

【睡眠効率の目安】

一般的に、健康な成人の睡眠効率は85%以上が望ましいとされています。

- 90%以上: 非常に良好な睡眠効率

- 85%〜89%: 良好

- 80%〜84%: やや低い(改善の余地あり)

- 80%未満: 低い(不眠の可能性。医師への相談も検討)

(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠・覚醒リズム障害」)

毎日この睡眠効率を計算して記録することで、日々の睡眠の質の変動を客観的な数値で追うことができます。「なんとなくよく眠れた」という主観的な感覚と、実際の睡眠効率の数値を照らし合わせてみることで、新たな発見があるかもしれません。

自分の睡眠の傾向を分析する

睡眠効率のような単日の評価に加えて、1週間、1ヶ月といった長期的なスパンでデータを見返すことで、自分特有の「睡眠のクセ」や「パターン」が見えてきます。データ分析というと難しく聞こえるかもしれませんが、パズルを解くような感覚で、いくつかの視点から記録を眺めてみましょう。

分析の視点①:曜日による違いはないか?

平日の記録と、金曜の夜や土日といった休日の記録を比較してみましょう。多くの人が、平日の睡眠不足を補うために、休日に「寝だめ」をする傾向があります。平日の就寝・起床時刻と休日のそれが2時間以上ずれている場合、「社会的ジェットラグ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれる状態に陥っている可能性があります。これは、週末ごとに時差ボケのような状態を作り出し、週明けの体調不良(ブルーマンデー)の原因となることが知られています。自分の睡眠リズムが平日と休日でどれだけ異なっているかを確認してみましょう。

分析の視点②:特定の行動と睡眠の質の相関は?

「睡眠に影響する行動」のメモ欄と、その日の「睡眠効率」や「起床時の気分」を照らし合わせて、相関関係を探ります。

- 「アルコールを飲んだ日は、決まって睡眠効率が85%を下回り、起床時の気分も悪い」

- 「夕方に30分のウォーキングをした日は、寝つきにかかる時間が短くなる傾向がある」

- 「寝る直前まで残業でPC作業をしていた日は、夜中に目が覚める回数が増える」

- 「カフェインを15時以降に摂った日と、そうでない日で、入眠時間に差はあるか?」

このように、「〇〇した日は、睡眠が△△になる」という自分だけの法則を見つけ出すことが、具体的な改善アクションにつながる最も重要なステップです。

分析の視…

- ストレスや気分との関連: 仕事で大きなストレスを感じた日や、気分が落ち込んでいた日の睡眠はどうだったでしょうか。精神的な状態が睡眠に与える影響は非常に大きいです。自分の心の状態と睡眠パターンの関連性を認識することも、セルフケアの一環として大切です。

これらの分析を通じて得られた気づきは、あなただけの「睡眠改善マニュアル」の元となります。データを眺め、仮説を立て、次の週の行動を少し変えてみて、また結果を検証する。この試行錯誤のプロセスこそが、睡眠日誌活用の醍醐味なのです。

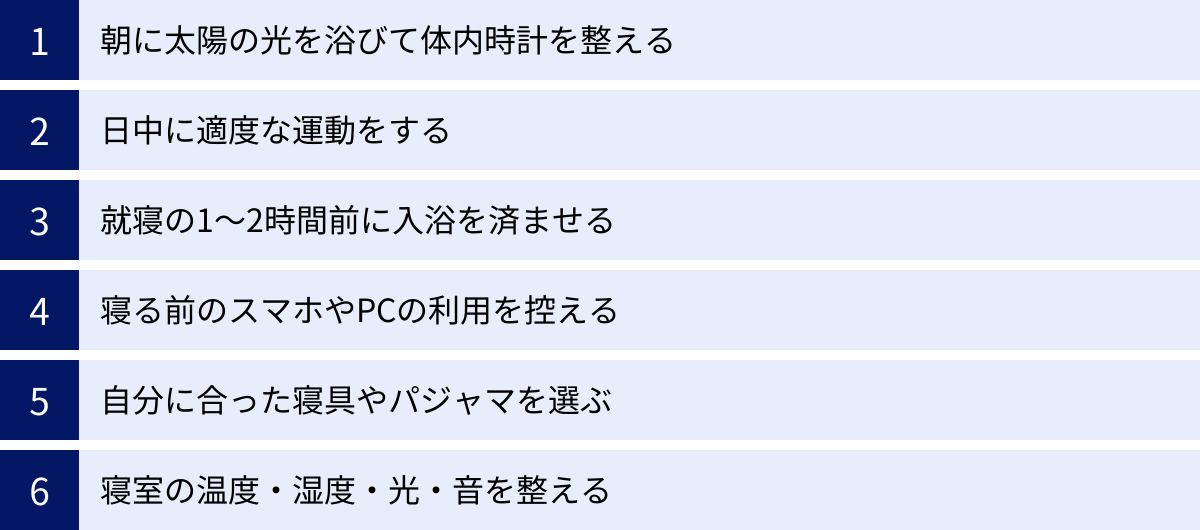

睡眠日誌と合わせて試したい!睡眠の質を上げる習慣

睡眠日誌によって自分の睡眠課題が見えてきたら、次はいよいよ具体的な改善アクションに取り組む番です。ここでは、科学的な根拠に基づいた、睡眠の質を高めるための基本的な生活習慣(睡眠衛生)を6つご紹介します。睡眠日誌で効果を測定しながら、できそうなものから一つずつ試してみてください。

朝に太陽の光を浴びて体内時計を整える

私たちの体には、約24時間周期の「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっており、これが睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。この体内時計を毎日正確にリセットするために最も重要なのが「朝の光」です。

朝、太陽の光を浴びると、その刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。同時に、精神を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活性化します。このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となります。つまり、朝の光をしっかり浴びることが、その日の夜の快眠につながるのです。

【具体的なアクション】

- 朝起きたら、まずカーテンを開けて部屋に太陽の光を取り込む。

- ベランダや庭に出て、1分でも良いので直接光を浴びる。

- 通勤時に一駅手前で降りて歩くなど、午前中に屋外で過ごす時間を意識的に作る。

- 曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、効果があります。最低でも15分程度、外の光を浴びることを目指しましょう。

日中に適度な運動をする

日中の適度な運動は、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。運動には、心地よい疲労感を生み出すだけでなく、体温のメリハリをつけるという重要な役割があります。

人は、体の内部の温度(深部体温)が下がる過程で眠気を感じます。日中に運動をすると一時的に深部体温が上がりますが、その後、夜にかけて体温が下がる際の下降勾配が急になります。この体温の大きな落差が、スムーズな入眠を促すのです。

【具体的なアクション】

- 運動の種類: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。軽いストレッチやヨガも効果的です。

- 運動の時間帯: 夕方(16時〜18時頃)の運動が、夜の入眠に最も良い影響を与えると言われています。

- 避けるべきこと: 就寝直前(1〜2時間前)の激しい運動は、交感神経を活性化させ、体を興奮状態にしてしまうため逆効果です。寝る前は、軽いストレッチ程度にとどめましょう。

就寝の1〜2時間前に入浴を済ませる

一日の終わりにリラックスできる入浴も、快眠のための重要な儀式です。運動と同様に、入浴も深部体温をコントロールすることで睡眠をサポートします。

入浴によって一時的に上昇した深部体温は、お風呂から上がると放熱によって徐々に下がっていきます。この体温低下のタイミングでベッドに入ると、自然な眠気が訪れやすくなります。

【具体的なアクション】

- タイミング: 就寝の90分〜120分前に入浴を済ませるのが理想的です。

- お湯の温度: 38℃〜40℃程度のぬるめのお湯に、15分程度ゆっくり浸かるのがおすすめです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい、逆効果になることがあります。

- 方法: 時間がない時でも、シャワーだけで済ませるのではなく、湯船に浸かる習慣をつけましょう。リラックス効果も高まります。

寝る前のスマホやPCの利用を控える

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、その効果は絶大です。スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面が発する「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光です。

夜にこの強い光を浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。これにより、体内時計が後ろにずれ込み、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりするのです。また、SNSやニュース、ゲームなどの刺激的なコンテンツは、脳を興奮・覚醒させてしまい、リラックスとは程遠い状態にしてしまいます。

【具体的なアクション】

- 就寝の1〜2時間前からは、スマートフォンやPCの操作をやめる「デジタル・門限」を設けましょう。

- 寝室にはスマートフォンを持ち込まない、充電はリビングでする、といった物理的なルールを作るのが効果的です。

- どうしても使う必要がある場合は、画面の明るさを最低限に落とし、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を必ず利用しましょう。

自分に合った寝具やパジャマを選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝室の環境、特に体に直接触れる寝具やパジャマは、睡眠の質を大きく左右します。

- 枕: 高すぎても低すぎても、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こりの原因になります。理想は、仰向けに寝た時に首の骨が緩やかなS字カーブを保ち、横向きに寝た時に首の骨と背骨が一直線になる高さです。

- マットレス: 硬すぎると体圧がうまく分散されず、柔らかすぎると腰が沈み込んで寝姿勢が崩れます。自分の体格や好みに合わせて、自然な寝姿勢を保てるものを選びましょう。

- パジャマ: 寝ている間にかく汗をしっかり吸収し、素早く乾かしてくれる吸湿性・通気性の良い素材(綿、シルク、麻など)がおすすめです。体を締め付けるデザインは避け、ゆったりとした作りのものを選び、リラックスできる状態を作りましょう。

寝室の温度・湿度・光・音を整える

快適な睡眠のためには、寝室という「環境」を整えることも不可欠です。

- 温度・湿度: 快適と感じる温度は人それぞれですが、一般的に夏は25℃〜26℃、冬は22℃〜23℃、湿度は年間を通じて50%〜60%が目安とされています。エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用しましょう。

- 光: 寝室は、できるだけ真っ暗にするのが理想です。遮光カーテンを利用したり、電子機器の小さな光もアイマスクやテープで覆ったりするなどの工夫をしましょう。常夜灯(豆電球)の光でさえ、睡眠の質を低下させるという研究結果もあります。

- 音: 生活音が気になる場合は、耳栓や、外部の騒音をかき消す「ホワイトノイズ」を流すアプリや機械を活用するのも一つの手です。

これらの習慣をすべて一度に行うのは大変です。まずは睡眠日誌で特定した自分の課題に最も関係しそうなものから、一つ試してみてください。そして、その効果をまた睡眠日誌で記録・検証していく。このサイクルを繰り返すことが、あなたにとっての「最高の睡眠」を見つけるための、最も確実な道筋となるでしょう。