「最近、寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚めてしまう」「大切な日の前に限って眠れない」といった、一時的な睡眠の悩みを抱えている方は少なくありません。ストレスや生活リズムの乱れ、環境の変化など、原因は様々ですが、質の良い睡眠がとれないと日中のパフォーマンスにも影響が出てしまいます。

そんな時に頼りになる選択肢の一つが、薬局やドラッグストアで購入できる市販の睡眠改善薬です。しかし、いざ購入しようと思っても、多くの種類があってどれを選べば良いか迷ってしまうこともあるでしょう。

この記事では、市販の睡眠改善薬について、医療用の睡眠薬との違いや効果、選び方のポイントを詳しく解説します。さらに、2024年最新情報に基づき、人気の製品をランキング形式で10種類厳選して比較紹介します。効果的な飲み方や副作用などの注意点、薬に頼らない生活習慣についても網羅的に解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

睡眠改善薬とは?睡眠薬との違いや効果を解説

まずはじめに、市販の「睡眠改善薬」がどのような薬なのか、その基本的な役割と、医師の処方が必要な「睡眠薬」との違いについて正確に理解しておくことが重要です。両者は混同されがちですが、目的や作用、入手方法が大きく異なります。自分の症状に適した選択をするためにも、ここでしっかりと知識を深めておきましょう。

睡眠改善薬の効果と役割

市販の睡眠改善薬は、「一時的な不眠症状」を緩和することを目的とした医薬品です。ここで言う「一時的な不眠」とは、精神的なストレス、心配事、時差ボケ、不規則な生活など、明確な原因によって一時的に寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする状態を指します。

その主な有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン成分です。この成分は、もともとアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、皮膚のかゆみなど)を抑えるために開発されたものですが、副作用として眠気を引き起こすことが知られています。睡眠改善薬は、この眠気を誘う作用を主作用として利用しています。

具体的には、脳内で覚醒の維持に関わる神経伝達物質「ヒスタミン」の働きをブロックすることで、脳の興奮を鎮め、自然な眠りを促します。つまり、無理やり脳の機能を停止させて眠らせるのではなく、覚醒している状態からリラックスした入眠しやすい状態へと導くサポートをするのが、睡眠改善薬の役割です。

したがって、以下のような悩みを抱えている場合に、その効果が期待できます。

- 心配事があって、布団に入っても目が冴えてしまう

- 出張や旅行などで環境が変わり、なかなか寝つけない

- 生活リズムが崩れてしまい、眠るタイミングを逃してしまった

- 重要な会議や試験の前日で、緊張して眠れない

あくまでも、これらの「一時的な不調」を乗り切るためのサポート役と捉えることが大切です。慢性的な不眠症の治療を目的とした薬ではないことを、まず念頭に置いておきましょう。

睡眠薬(医療用医薬品)との違い

睡眠改善薬と医療用睡眠薬は、どちらも「眠り」に関わる薬ですが、その性質は全く異なります。両者の違いを正しく理解することは、安全な薬の使用において非常に重要です。

| 比較項目 | 睡眠改善薬(市販薬) | 睡眠薬(医療用医薬品) |

|---|---|---|

| 分類 | 要指導医薬品、第1類〜第3類医薬品(睡眠改善薬は主に指定第2類医薬品) | 医療用医薬品(処方箋医薬品) |

| 主な有効成分 | ジフェンヒドラミン塩酸塩(抗ヒスタミン薬) | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など多岐にわたる |

| 作用機序 | 脳内のヒスタミンの働きを抑え、自然な眠気を誘う(覚醒を抑制) | 脳の活動を直接的に抑制したり、睡眠覚醒リズムを調整したりする。より強力に作用する。 |

| 効果の強さ | 比較的穏やか | 作用が強く、効果もシャープ |

| 対象となる症状 | 一時的な不眠症状(ストレス、環境変化などによる寝つきの悪さ、眠りの浅さ) | 慢性的な不眠症(医師の診断に基づく治療が必要な状態) |

| 入手方法 | 薬局、ドラッグストア、インターネット通販などで購入可能 | 医師の診察を受け、発行された処方箋が必要 |

| 副作用 | 翌日の眠気、口の渇き、頭重感など。比較的軽微とされる。 | 薬の種類によるが、ふらつき、記憶障害(健忘)、依存性、離脱症状など、より注意が必要なものがある。 |

| 依存性・連用 | 身体的依存は低いとされるが、心理的依存のリスクはあるため連用は不可。 | 種類によっては身体的・精神的依存のリスクがあり、医師の厳格な管理下での服用が必要。 |

このように、市販の睡眠改善薬は作用が比較的マイルドで、一時的な不調に対応するためのものです。一方で、医療用睡眠薬は、医師が不眠の原因やタイプを診断した上で処方する、より専門的で強力な治療薬です。

もし「眠れない日が何週間も続いている」「日中の活動に深刻な支障が出ている」といった状態であれば、それは単なる一時的な不調ではなく「不眠症」という病気の可能性があります。その場合は、自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、必ず睡眠専門のクリニックや精神科、心療内科などを受診し、専門家の診断を仰ぐことが不可欠です。

睡眠改善薬はどこで買える?

市販の睡眠改善薬は、私たちの身近な場所で購入できます。主な購入場所は以下の通りです。

- 薬局・ドラッグストア

最も一般的な購入場所です。薬剤師や登録販売者といった専門家が常駐しているため、製品選びに迷った際に相談できるのが大きなメリットです。「どの製品が自分に合っているか」「他の薬との飲み合わせは大丈夫か」といった疑問に、専門的な視点からアドバイスをもらえます。特に初めて使用する方や、他に薬を服用している方は、対面で相談できる店舗での購入が安心です。 - インターネット通販

Amazonや楽天市場などの大手ECサイトでも購入可能です。店舗に足を運ぶ時間がない方や、様々な製品の価格を比較して選びたい方にとっては非常に便利です。ただし、専門家への相談ができないため、製品の添付文書をよく読み、使用上の注意を自己責任でしっかりと確認する必要があります。医薬品のネット販売では、使用に関する質問にチャットやメールで薬剤師が回答する仕組みを設けているサイトもありますので、そうしたサービスを活用するのも良いでしょう。

市販の睡眠改善薬の多くは「指定第2類医薬品」に分類されます。これは、副作用や相互作用(飲み合わせ)などの点で注意を要する成分を含む医薬品です。購入時には、薬剤師または登録販売者からの情報提供を受けることが推奨されています。安全に使用するためにも、製品の表示をよく確認し、不明な点は専門家に相談する習慣をつけましょう。

市販の睡眠改善薬を選ぶ3つのポイント

数ある市販の睡眠改善薬の中から、自分に合った製品を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、製品選びの際に特に注目したい3つのポイントを解説します。

① 主な有効成分「ジフェンヒドラミン塩酸塩」に注目する

現在、日本で市販されている睡眠改善薬のほとんどは、有効成分として「ジフェンヒドラミン塩酸塩」を配合しています。これは前述の通り、アレルギー症状を抑える抗ヒスタミン薬の一種で、その副作用である眠気を応用したものです。

実は、ランキングで紹介する多くの製品(「ウット」を除く)で、1回あたりの服用量に含まれるジフェンヒドラミン塩酸塩の量は「50mg」で共通しています。つまり、基本的な効果や作用のメカニズムにおいては、製品による大きな差はないと考えてよいでしょう。

この事実を知っておくことは、製品選びにおいて非常に重要です。なぜなら、「Aという製品は効くが、Bという製品は効かない」といった差は、成分そのものの違いというよりは、後述する剤形(飲みやすさ)や、プラセボ効果(思い込みによる効果)、「この製品は信頼できる」といった安心感などの心理的な要因が影響している可能性が高いからです。

ただし、注意点もあります。ジフェンヒドラミン塩酸塩は、総合感冒薬(風邪薬)や鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬など、他の多くの市販薬にも含まれていることがあります。これらの薬と睡眠改善薬を併用してしまうと、成分が重複し、過剰摂取につながる危険性があります。副作用が強く出たり、予期せぬ健康被害を招いたりする恐れがあるため、他の薬を服用している場合は、必ずパッケージの成分表示を確認し、薬剤師に相談してください。

② 錠剤やカプセルなど飲みやすい形状で選ぶ

有効成分に大きな差がない以上、次に重要になるのが「飲みやすさ」です。睡眠改善薬は、主に「錠剤」と「カプセル(ソフトカプセル)」の2つのタイプに大別されます。毎日服用するものではありませんが、いざという時にストレスなく飲めるかどうかは、大切な選択基準です。

- 錠剤タイプ

最も一般的で、製品数も多い形状です。- メリット: 普段から薬を飲み慣れている方にとっては抵抗が少なく、製品によっては分割線が入っていて量の調節がしやすいものもあります(ただし、自己判断での調節は推奨されません)。価格が比較的安価な製品が多いのも特徴です。

- デメリット: 錠剤のコーティングによっては、特有の味やにおいを感じることがあり、苦手な方もいます。

- カプセル(ソフトカプセル)タイプ

ゼラチンなどで作られたカプセルに、粉末や液体の薬剤が封入されています。- メリット: 表面が滑らかなので喉を通りやすく、味やにおいがほとんど気になりません。特に、液体が封入されたソフトカプセルは、体内で速やかに溶けて成分が吸収されるというイメージを持つ方も多く、効果発現の速さを期待して選ばれることがあります(ただし、効果の速さに明確な科学的データがあるわけではありません)。

- デメリット: 錠剤に比べてサイズが大きめの製品もあり、人によっては飲みにくさを感じることがあります。また、一般的に錠剤タイプよりも価格が高くなる傾向があります。

どちらのタイプが良いかは、個人の好みによります。「錠剤を飲み込むのが苦手」「薬の味が嫌い」という方はカプセルタイプを、「コストを抑えたい」「飲み慣れた形が良い」という方は錠剤タイプを選ぶなど、自分が最もストレスなく服用できる形状の製品を選ぶことが、結果的に満足度の高い選択につながります。

③ 続けやすい価格やコストパフォーマンスで選ぶ

睡眠改善薬は、あくまで「一時的な不眠」に対して2〜3回程度の使用が推奨される薬ですが、それでも価格は気になるポイントです。特に、どの製品も主成分が同じであるため、コストパフォーマンスは合理的な選択基準と言えます。

製品の価格は、大きく分けて2つのグループに分けられます。

- 有名ブランド品(先発品に近い位置づけ)

テレビCMなどでよく知られている「ドリエル」などがこれに該当します。- 特徴: 知名度が高く、長年の販売実績があるため、「多くの人が使っている」という安心感があります。パッケージデザインやブランドイメージにもコストがかけられています。その分、価格は高めに設定されている傾向があります。

- ジェネリック医薬品に近い位置づけの製品

「リポスミン」や「ネオデイ」など、比較的安価な製品がこれにあたります。- 特徴: 有効成分やその含有量は有名ブランド品と全く同じですが、広告宣伝費などを抑えることで低価格を実現しています。「効果は同じで、価格は安い方が良い」と考える方には、非常に合理的な選択肢です。

1箱あたりの価格だけでなく、「1回(1錠または2錠)あたりの価格」を計算して比較してみると、製品ごとのコストパフォーマンスの違いがより明確になります。例えば、12錠入りの箱と6錠入りの箱では、1箱の値段は当然異なります。内容量を確認し、1回あたりのコストで比較検討することをおすすめします。

有効成分は同じでも、錠剤のコーティング技術や、飲みやすくするための添加物などに、メーカーごとの工夫が見られることもあります。しかし、睡眠改善効果そのものに直接的な影響を与えるものではありません。したがって、「ブランドの安心感」を取るか、「コストパフォーマンス」を重視するかは、個人の価値観に合わせて判断するのが良いでしょう。

【2024年最新】市販の睡眠改善薬おすすめ人気ランキング10選

ここでは、前述した選び方のポイントを踏まえ、市販されている睡眠改善薬の中から特に人気が高く、おすすめの製品を10種類厳選してランキング形式でご紹介します。各製品の特徴や価格帯を比較し、自分にぴったりの一品を見つけるための参考にしてください。

注意:本ランキングは、製品の知名度、入手しやすさ、コストパフォーマンス、剤形の特徴などを総合的に評価したものであり、効果の優劣を示すものではありません。また、価格は変動する可能性があるため、あくまで目安としてご覧ください。

| 製品名 | メーカー | 主な有効成分 | 1回量あたりの成分量 | 形状 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| ドリエル | エスエス製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | 錠剤 | 高い知名度と信頼性 |

| ネオデイ | 大正製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | 錠剤 | 大手製薬会社の安心感 |

| リポスミン | 皇漢堂製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | 錠剤 | 優れたコストパフォーマンス |

| スリーピン | 薬王製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | ソフトカプセル | 1回1カプセルで服用しやすい |

| ドリエルEX | エスエス製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | ソフトカプセル | ラベンダーアロマ配合 |

| グ・スリーP | 伊丹製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | 錠剤 | コストパフォーマンスが良い |

| ナイトロンS | オール薬品工業 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | 錠剤 | 比較的安価 |

| アンミナイト | ゼリア新薬工業 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | ソフトカプセル | 服用しやすいカプセルタイプ |

| カローミン | 大昭製薬 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 50mg | 錠剤 | ジェネリック的な位置づけ |

| ウット | 伊丹製薬 | ブロモバレリル尿素など | – | 錠剤 | 鎮静作用が主、成分が異なる |

① ドリエル(エスエス製薬)

「睡眠改善薬といえばドリエル」と言われるほど、圧倒的な知名度とブランド力を誇る製品です。テレビCMなどでもおなじみで、初めて睡眠改善薬を試す方でも手に取りやすい安心感があります。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、1回2錠の服用で基準量の50mgを摂取できます。価格は他の製品に比べて高めですが、長年の販売実績に裏打ちされた信頼性を重視する方には最適な選択肢と言えるでしょう。

参照:エスエス製薬公式サイト

② ネオデイ(大正製薬)

リポビタンDなどで知られる大手製薬会社、大正製薬が販売する睡眠改善薬です。ドリエルと同様に、有効成分としてジフェンヒドラミン塩酸塩を1回量(2錠)あたり50mg配合しています。ドリエルと並んでドラッグストアでよく見かける製品であり、大手メーカーの製品であるという安心感を求める方におすすめです。価格はドリエルよりは少し抑えられていることが多いですが、コストパフォーマンス重視の製品よりは高価な傾向にあります。

参照:大正製薬公式サイト

③ リポスミン(皇漢堂製薬)

圧倒的なコストパフォーマンスの高さで人気を集めているのが、皇漢堂製薬のリポスミンです。有効成分はドリエルやネオデイと全く同じジフェンヒドラミン塩酸塩50mg(2錠中)ですが、価格は非常に安価に設定されています。ジェネリック医薬品と同様の考え方で、開発費や広告宣伝費を抑えることで低価格を実現しています。「成分が同じなら、少しでも安い方が良い」と考える、経済性を最優先する方に最もおすすめの製品です。

参照:皇漢堂製薬公式サイト

④ スリーピン(薬王製薬)

スリーピンは、飲みやすいソフトカプセルタイプの睡眠改善薬です。1回1カプセルで有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg摂取できるため、錠剤を2錠飲むのが手間に感じる方や、錠剤の味が苦手な方に適しています。液体状の有効成分がカプセルに封入されており、速やかな効果を期待するユーザーからも支持されています。1回の服用が1カプセルで済む手軽さを重視する方におすすめです。

参照:薬王製薬公式サイト

⑤ ドリエルEX(エスエス製薬)

ドリエルの上位ラインとして位置づけられているのが「ドリエルEX」です。ソフトカプセルタイプで、有効成分のジフェンヒドラミン塩酸塩に加えて、リラックス効果が期待されるラベンダーアロマが配合されているのが最大の特徴です。カプセル内の液体にほのかな香りがつけられており、服用の際に心地よさを感じられるよう工夫されています。価格はシリーズの中でも最も高価ですが、睡眠前のリラックスタイムを重視し、付加価値を求める方向けの製品です。

参照:エスエス製薬公式サイト

⑥ グ・スリーP(伊丹製薬)

伊丹製薬が販売する「グ・スリーP」は、リポスミンと並んでコストパフォーマンスに優れた錠剤タイプの睡眠改善薬です。有効成分や含有量は主要な製品と変わらず、ジフェンヒドラミン塩酸塩を50mg(2錠中)含んでいます。パッケージデザインがシンプルで、価格も抑えられているため、ブランドにこだわらず、手頃な価格で試してみたいという方に適しています。

参照:伊丹製薬公式サイト

⑦ ナイトロンS(オール薬品工業)

オール薬品工業の「ナイトロンS」も、低価格帯の睡眠改善薬の一つです。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩で、1回2錠で50mgを服用する標準的なタイプです。リポスミンやグ・スリーPなどと同様に、経済性を重視するユーザーからの支持があります。ドラッグストアによっては取り扱いがない場合もありますが、見かけた際には価格を比較してみる価値のある製品です。

参照:オール薬品工業公式サイト

⑧ アンミナイト(ゼリア新薬工業)

「アンミナイト」は、ヘパリーゼなどで知られるゼリア新薬工業の製品です。1回1カプセルで服用するソフトカプセルタイプで、スリーピンと同様に飲みやすさが特徴です。有効成分はもちろんジフェンヒドラミン塩酸塩50mg。錠剤が苦手な方や、1回の服用で済ませたい方にとって良い選択肢となります。価格は錠剤タイプよりは高めですが、カプセルタイプの中では比較的手に取りやすい価格帯です。

参照:ゼリア新薬工業公式サイト

⑨ カローミン(大昭製薬)

「カローミン」も、ジェネリック医薬品のような位置づけで、優れたコストパフォーマンスを特徴とする製品です。有効成分はジフェンヒドラミン塩酸塩50mg(2錠中)で、基本的な仕様はリポスミンなどと同様です。複数のメーカーから同種の低価格製品が販売されているため、消費者は選択の幅が広がります。店頭で見かけたら、他の低価格製品と内容量や価格を比較して、最もお得なものを選ぶと良いでしょう。

参照:大昭製薬公式サイト

⑩ ウット(伊丹製薬)

【注意】この製品は、他の9製品とは成分と作用が大きく異なります。

「ウット」は、睡眠改善薬として販売されていることがありますが、その主成分は「ブロモバレリル尿素」や「アリルイソプロピルアセチル尿素」といった鎮静成分です。ジフェンヒドラミン塩酸塩も配合されていますが、主たる目的は精神の興奮やイライラを鎮めることにあります。そのため、「ストレスで頭がカッカして眠れない」といった、神経の高ぶりを伴う症状には効果が期待できる一方、依存性のリスクがジフェンヒドラミン単剤の製品よりも高いとされています。漫然とした使用は絶対に避けるべきであり、使用する際には特に慎重な判断が必要です。他の睡眠改善薬とは性質が異なることを十分に理解した上で選択してください。

参照:伊丹製薬公式サイト

睡眠改善薬の効果的な飲み方

睡眠改善薬は、ただ飲めば良いというものではありません。その効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、正しい飲み方を守ることが非常に重要です。以下のポイントを必ず守るようにしましょう。

- 服用のタイミング

最も重要なのは、就寝したい時間の30分〜1時間前に服用することです。薬を飲んでから効果が現れるまでには、ある程度の時間が必要です。そして、「服用したら、すぐ布団に入る」ことが鉄則です。飲んだ後にスマートフォンをいじったり、テレビを見たり、他の作業をしたりすると、脳が覚醒してしまい、薬の効果が十分に得られません。「寝る準備をすべて終え、あとは目を閉じるだけ」という状態で服用しましょう。 - 服用方法

必ず、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。お茶やジュース、牛乳などで飲むと、成分の吸収に影響が出たり、相互作用を起こしたりする可能性があります。 - アルコールとの併用は絶対禁止

飲酒時に睡眠改善薬を服用することは絶対にやめてください。アルコールと薬の成分が互いに作用を強め合い、副作用が極端に強く出たり、呼吸抑制などの危険な状態に陥ったりする可能性があります。また、記憶が飛んだり、異常な行動をとってしまったりするリスクも高まります。お酒を飲んだ日は、睡眠改善薬の服用は諦めましょう。 - 食事との関係

一般的に、空腹時に服用した方が成分の吸収は速やかです。しかし、胃腸が弱い方で、空腹時の服用に不安がある場合は、軽い食事の後でも問題ありません。ただし、満腹の状態、特に脂っこい食事の後に服用すると、成分の吸収が遅れ、効果発現までに時間がかかることがあります。 - 効果がないと感じた場合

用法・用量を守って服用しても効果が感じられないからといって、自己判断で倍の量を飲んだり、追加で服用したりすることは絶対にしないでください。過剰摂取は、副作用のリスクを高めるだけで非常に危険です。2〜3回試しても改善が見られない場合は、その不眠が市販薬で対応できるレベルではない可能性があります。速やかに医療機関を受診しましょう。

睡眠改善薬を服用する際の注意点

睡眠改善薬は手軽に購入できますが、医薬品であることに変わりはありません。安全に使用するためには、副作用や使用上の禁忌事項について、事前にしっかりと理解しておく必要があります。

主な副作用について

睡眠改善薬の有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩には、眠気を催す主作用のほかに、以下のような副作用が現れることがあります。

- 持ち越し効果(翌日の眠気・だるさ): 最も頻繁に見られる副作用です。薬の効果が翌朝以降も残ってしまい、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下を感じることがあります。

- 口の渇き: 唾液の分泌を抑える「抗コリン作用」によるものです。

- 頭痛・頭重感: 頭が重く感じられたり、ぼーっとしたりすることがあります。

- めまい・ふらつき: 特に起床時に立ちくらみを起こしやすくなることがあります。

- 排尿困難: 抗コリン作用により、尿が出にくくなることがあります。特に前立腺肥大の持病がある方は注意が必要です。

- 消化器症状: 吐き気や胃の不快感などが現れることがあります。

これらの症状は、薬が体質に合わない場合や、体調によって強く出ることがあります。もし、これらの副作用が日常生活に支障をきたすほど強い場合は、服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。

睡眠改善薬を服用してはいけない人

製品の添付文書には、必ず「してはいけないこと」という項目があります。以下に該当する方は、睡眠改善薬を服用できません。

- 15歳未満の小児: 小児への安全性は確立されていません。

- 妊婦または妊娠していると思われる人、授乳中の人: 胎児や乳児に影響を及ぼす可能性があります。

- 日常的に不眠の人、不眠症の診断を受けている人: 市販薬で対応すべき症状ではありません。

- 緑内障の診断を受けた人: 眼圧を上昇させる可能性があり、病状を悪化させる恐れがあります。

- 前立腺肥大の診断を受けた人: 尿が出にくくなる副作用があり、症状を悪化させる恐れがあります。

- 本剤の成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)によりアレルギー症状を起こしたことがある人

- 他の睡眠改善薬や、抗ヒスタミン薬を含む薬を服用している人

持病がある方や、自分の状態が服用可能かどうかわからない場合は、必ず購入前に医師や薬剤師に確認してください。

服用期間は短期間にとどめ、連用しない

市販の睡眠改善薬は、連用するための薬ではありません。 パッケージにも「2〜3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」といった趣旨の記載が必ずあります。

「薬がないと眠れない」という状態になってしまうこと(心理的依存)を防ぐためにも、漫然とした使用は絶対に避けるべきです。一時的な不眠の原因(ストレスなど)が解消されれば、薬は必要なくなるはずです。もし、薬をやめると眠れない状態が続くようであれば、それは市販薬で対処できる範囲を超えています。背景にうつ病や睡眠時無呼吸症候群といった、別の病気が隠れている可能性も考えられますので、専門医への相談が不可欠です。

他の薬との飲み合わせに注意する

睡眠改善薬の有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩は、非常に多くの市販薬に含まれています。以下の薬との併用は、成分が重複して過剰摂取となり、強い副作用を引き起こすため禁止されています。

- 他の睡眠改善薬、催眠鎮静薬

- 総合感冒薬(風邪薬)

- 解熱鎮痛薬

- 鎮咳去痰薬(せき止め)

- 鼻炎用内服薬(花粉症の薬など)

- 乗り物酔い薬

- アレルギー用薬

普段から何らかの薬を服用している場合は、睡眠改善薬を購入する前に、必ず薬剤師にかかっている薬(お薬手帳など)を見せて、飲み合わせに問題がないかを確認してもらってください。

服用後は乗り物や機械の運転をしない

これは絶対に守らなければならない重要な注意点です。睡眠改善薬を服用すると、翌日に眠気や注意力の低下が残る「持ち越し効果」が現れることがあります。自分では眠気を感じていなくても、判断力や反射神経は低下している可能性があります。

この状態で自動車やバイク、自転車などを運転したり、危険を伴う機械を操作したりすると、重大な事故につながる恐れがあります。服用した当日はもちろん、翌日も終日、運転や危険な作業は避けてください。

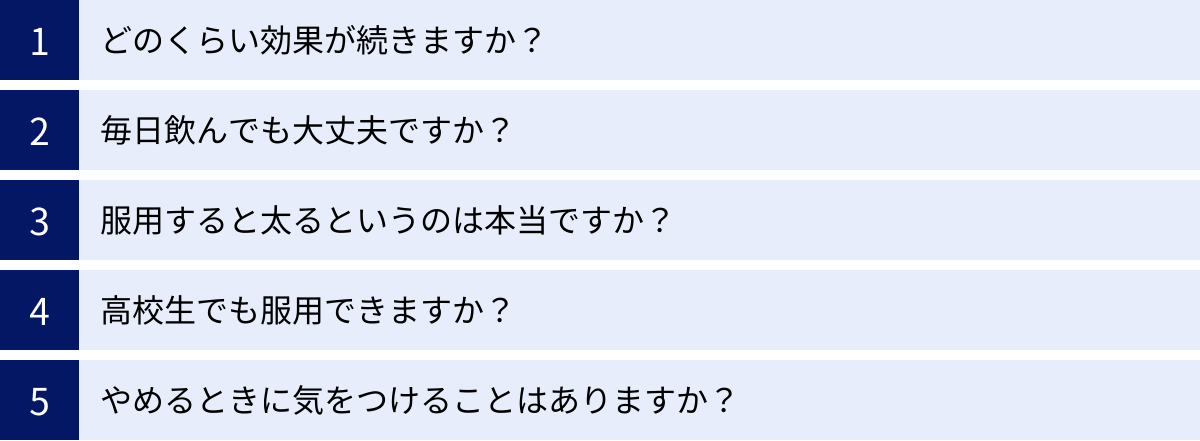

睡眠改善薬に関するよくある質問

ここでは、睡眠改善薬に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

どのくらい効果が続きますか?

効果の持続時間には個人差がありますが、一般的にジフェンヒドラミン塩酸塩の作用時間は6〜8時間程度とされています。服用後30分〜1時間で効果が現れ始め、深い眠りではなく、浅い眠りが長く続くような作用の仕方をします。ただし、薬の代謝速度は人それぞれ異なるため、作用時間を超えても翌日に眠気が残る(持ち越し効果)ことがあります。

毎日飲んでも大丈夫ですか?

いいえ、毎日の服用は推奨されません。 前述の通り、市販の睡眠改善薬はあくまで一時的な不眠症状を緩和するためのものです。連用すると、薬への心理的な依存が生じたり、生活リズムの乱れを根本的に解決する機会を失ったりする可能性があります。2〜3日服用しても眠れない日が続く場合は、慢性的な不眠症の可能性も考えられるため、医療機関を受診しましょう。

服用すると太るというのは本当ですか?

睡眠改善薬の服用が直接的に体重増加を引き起こすという明確な医学的根拠は確立されていません。 しかし、有効成分である抗ヒスタミン薬の副作用として、一部の人に食欲増進が報告されることがあります。また、睡眠不足そのものが、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌を増やし、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌を減らすことが知られています。そのため、薬の影響というよりは、不眠という状態自体が太りやすい体質につながっている可能性も考慮する必要があります。

高校生でも服用できますか?

市販の睡眠改善薬のほとんどは、対象年齢を「15歳以上」としています。したがって、年齢が15歳に達している高校生であれば、用法・用量を守ることで服用は可能です。しかし、若年層の不眠は、試験のプレッシャーや友人関係の悩みといった精神的ストレス、あるいはスマートフォンやゲームによる夜更かしなど、生活習慣の乱れが原因であることが大半です。まずは薬に頼る前に、生活習慣の見直しやストレスの原因への対処を優先することが重要です。服用を検討する際は、保護者や学校の養護教諭、薬剤師などに相談することをおすすめします。

やめるときに気をつけることはありますか?

市販の睡眠改善薬は、医療用の睡眠薬と比較して身体的な依存性や離脱症状(薬をやめたことによる反動)のリスクは低いとされています。そのため、やめる際に特別な減薬スケジュールなどを組む必要は通常ありません。ただし、「この薬がないと眠れないのではないか」という心理的な不安を感じることはあります。 やめるタイミングで、次の章で紹介するような「睡眠の質を高める生活習慣」を意識的に取り入れ、自信を持って自然な眠りに移行できるようにサポートすることが大切です。

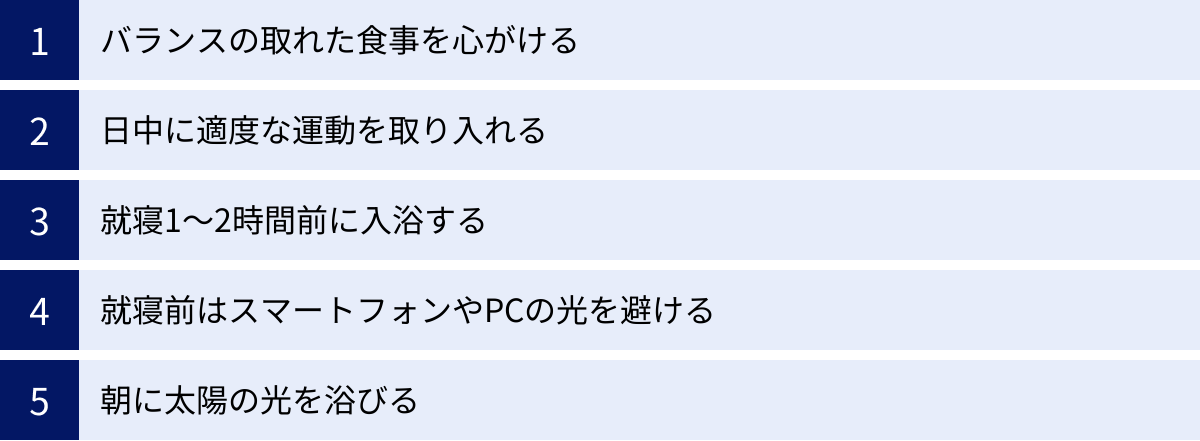

薬に頼らない!睡眠の質を高める生活習慣

睡眠改善薬は一時的な不眠の助けになりますが、健やかな睡眠を取り戻すための根本的な解決策は、日々の生活習慣を見直すことです。ここでは、薬に頼らずに睡眠の質を高めるための5つの習慣をご紹介します。

バランスの取れた食事を心がける

食事は私たちの体と心を作る基本です。睡眠に関わる栄養素を意識的に摂取しましょう。

- トリプトファン: 睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となる必須アミノ酸です。日中に生成されたセロトニンが夜にメラトニンに変わります。バナナ、牛乳・乳製品、大豆製品(豆腐、納豆)、ナッツ類に多く含まれます。

- GABA(ギャバ): 脳の興奮を鎮め、リラックス効果をもたらすアミノ酸です。トマト、カカオ、発酵食品(キムチなど)に含まれます。

- グリシン: 深いノンレム睡眠の時間を増やし、睡眠の質を高める効果が報告されています。エビ、ホタテ、イカ、カニなどの魚介類に豊富です。

また、就寝直前の食事は消化活動が睡眠を妨げるため、夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

日中に適度な運動を取り入れる

日中の適度な運動は、夜の快眠に繋がります。運動によって上昇した体温が、夜にかけて下がっていく過程で、自然な眠気が誘発されます。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなどの有酸素運動を、夕方までに行うのが効果的です。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激して体を興奮させてしまうため、逆効果になります。

就寝1〜2時間前に入浴する

就寝の1〜2時間前に、38℃〜40℃くらいのぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かる習慣をつけましょう。入浴によって体の深部体温が一時的に上昇し、その後、体温が急降下するタイミングでスムーズに入眠できます。熱すぎるお湯は交感神経を優位にしてしまうため避け、リラックスできる温度を心がけましょう。

就寝前はスマートフォンやPCの光を避ける

スマートフォンやPC、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制し、脳を覚醒させてしまいます。これが現代人の睡眠の質を低下させる大きな原因の一つです。就寝の1〜2時間前からはデジタルデバイスの使用を控え、読書や音楽鑑賞、ストレッチなど、リラックスできる時間を持つことが快眠への鍵です。部屋の照明も、暖色系の間接照明などに切り替えると、より入眠しやすい環境を作れます。

朝に太陽の光を浴びる

質の良い睡眠は、前の日の夜からではなく、その日の朝から始まっています。朝、太陽の光を浴びることで、私たちの体内に備わっている体内時計(サーカディアンリズム)がリセットされます。光を浴びるとメラトニンの分泌が止まり、そこから約14〜16時間後に再び分泌が始まるようにセットされます。これにより、夜になると自然に眠気が訪れるようになります。毎朝同じ時間に起きて、カーテンを開けて朝日を5〜10分浴びることを習慣にしましょう。

まとめ

今回は、市販の睡眠改善薬について、その選び方から正しい使い方、注意点までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 市販の睡眠改善薬は、ストレスや環境の変化などによる「一時的な不眠症状」を緩和するための薬です。

- 多くの製品の有効成分は「ジフェンヒドラミン塩酸塩」であり、基本的な効果に大きな差はありません。

- 製品選びでは、錠剤やカプセルといった「飲みやすい形状」や、1回あたりの「コストパフォーマンス」を基準に選ぶのが合理的です。

- 服用する際は、用法・用量を厳守し、アルコールとの併用は絶対に避けるなど、注意点を正しく理解することが最も重要です。

- 効果がないからといって連用はせず、2〜3日試しても改善しない場合は、必ず専門の医療機関を受診してください。

- 薬はあくまで対症療法であり、健やかな眠りのためには、バランスの取れた食事や適度な運動、規則正しい生活といった生活習慣の改善が根本的な解決策となります。

睡眠は、心と体の健康を維持するための基盤です。一時的な不眠に悩んだとき、市販の睡眠改善薬は心強い味方になってくれます。しかし、その使用は慎重に行い、最終的には薬に頼らずに自然な眠りを取り戻せるよう、日々の生活を見直していくことが大切です。この記事が、あなたの快適な睡眠への一助となれば幸いです。