「しっかり寝たはずなのに、日中眠くて仕事に集中できない」「夜中に何度も目が覚めてしまい、朝からぐったり疲れている」

現代社会において、このような睡眠に関する悩みを抱えている方は少なくありません。ストレスの多い環境、不規則な生活リズム、そして就寝前のスマートフォン利用など、私たちの睡眠の質を低下させる要因は日常のあらゆる場所に潜んでいます。

睡眠は、単なる休息ではありません。心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠な、生命活動の根幹をなす時間です。睡眠の質が低下すると、集中力や記憶力の低下、気分の落ち込みといった短期的な問題だけでなく、長期的には生活習慣病や精神疾患のリスクを高めることも知られています。

この記事では、睡眠の重要性を再確認するとともに、質の高い睡眠を取り戻すための具体的な15の方法を、科学的な根拠に基づいて徹底的に解説します。朝の目覚めから夜の就寝まで、一日を通した生活習慣の見直し方、寝室環境の整え方、さらには最新の睡眠アプリやサプリメントの活用法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、ご自身の睡眠の問題点が明確になり、今日から実践できる改善策が見つかるはずです。一つひとつの方法は決して難しいものではありません。できることから少しずつ取り入れ、心身ともにすっきりとした毎日を手に入れましょう。

目次

睡眠の質が低いと起こる問題

睡眠は、心と身体のメンテナンスを行うための重要な時間です。この貴重な時間が不足したり、質が低下したりすると、私たちの心身には様々な悪影響が及びます。ここでは、睡眠の質が低い場合に起こりうる代表的な4つの問題について、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

日中の眠気や集中力の低下

睡眠不足の最も分かりやすいサインは、日中の強烈な眠気と、それに伴う集中力・判断力の低下です。睡眠には、脳の疲労を回復させ、記憶を整理・定着させるという重要な役割があります。

私たちの脳は、起きている間に膨大な情報処理を行い、疲労物質が蓄積していきます。睡眠中、特に「ノンレム睡眠」と呼ばれる深い眠りの間に、脳は休息し、これらの疲労物質を分解・除去します。しかし、睡眠時間が足りなかったり、眠りが浅かったりすると、このメンテナンスが不十分になり、翌日に疲労が持ち越されてしまうのです。

その結果、日中に頭がぼーっとする、会議中にうとうとしてしまう、といった「覚醒維持困難」の状態に陥ります。さらに、注意力や集中力が散漫になり、普段ならしないようなケアレスミスが増えたり、複雑な問題を考える思考力が低下したりします。車の運転や機械の操作など、一瞬の判断ミスが大きな事故につながりかねない作業においては、極めて危険な状態といえるでしょう。

また、睡眠不足は記憶の定着にも悪影響を及ぼします。学習した内容は、睡眠中に脳内で整理され、長期記憶として保存されます。質の悪い睡眠は、このプロセスを阻害するため、「新しいことをなかなか覚えられない」「勉強した内容が身につかない」といった問題を引き起こす原因にもなります。これらのパフォーマンス低下は、仕事や学業における生産性を著しく損なうだけでなく、自己肯定感の低下にもつながりかねません。

メンタルヘルスの不調

睡眠とメンタルヘルスは、密接に相互作用しています。睡眠の質の低下は、うつ病や不安障害といった精神疾患の発症リスクを高め、また既存の症状を悪化させることが多くの研究で示されています。

睡眠中、脳内では「セロトニン」や「ノルアドレナリン」といった、感情をコントロールする神経伝達物質のバランスが調整されています。セロトニンは精神を安定させる働きがあり、「幸せホルモン」とも呼ばれます。睡眠不足が続くと、このセロトニンの分泌が減少し、脳の機能が低下します。

その結果、感情のコントロールが難しくなり、些細なことでイライラしたり、急に不安に襲われたり、気分が落ち込みやすくなったりします。物事を悲観的に捉えがちになり、何事にもやる気が起きないといった、うつ病に近い症状が現れることも少なくありません。

逆に、うつ病や不安障害の患者さんの多くが、不眠(寝つけない、途中で目が覚める、朝早く目が覚めてしまうなど)の症状を抱えています。このように、「眠れないから気分が落ち込む」という悪循環と、「気分が落ち込んでいるから眠れない」という悪循環が重なり合い、メンタル不調を深刻化させてしまうのです。

睡眠は、ストレスへの耐性(ストレスコーピング能力)にも影響します。十分な睡眠がとれていると、ストレスを受けた際に分泌される「コルチゾール」というホルモンの働きが正常に保たれ、ストレスからの回復がスムーズに進みます。しかし、睡眠不足の状態ではコルチゾールの分泌リズムが乱れ、ストレスをうまく処理できなくなり、精神的な疲弊が蓄積しやすくなります。健康な心を保つためにも、質の高い睡眠は不可欠なのです。

生活習慣病のリスク上昇

「睡眠不足が病気につながる」と聞いても、すぐにはピンとこないかもしれません。しかし、慢性的な睡眠不足は、肥満、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病の発症リスクを確実に高めることが科学的に証明されています。

この背景には、睡眠不足によるホルモンバランスの乱れが大きく関わっています。私たちの食欲は、「レプチン(食欲を抑制するホルモン)」と「グレリン(食欲を増進するホルモン)」という2つのホルモンによって絶妙にコントロールされています。

十分な睡眠をとると、レプチンの分泌が増え、グレリンの分泌が抑えられるため、食欲は正常に保たれます。ところが、睡眠不足になると、レプチンの分泌が減少し、逆にグレリンの分泌が過剰になります。その結果、満腹感を得にくくなると同時に、強い空腹感を覚えやすくなるのです。特に、高カロリーで糖質や脂質の多い食べ物を無性に欲する傾向が強まるため、気づかぬうちに過食に陥り、肥満のリスクが高まります。

さらに、睡眠不足は血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の働きを悪くします(インスリン抵抗性)。これにより、血糖値が下りにくくなり、2型糖尿病の発症リスクが上昇します。

また、睡眠中は心身がリラックスし、血圧は日中よりも10〜20%低下するのが正常です。しかし、睡眠不足や睡眠の質の低下は交感神経を優位にさせ、血圧が十分に下がらない状態(ノンディッパー型高血圧)を引き起こします。これが続くと、血管に常に負担がかかり、高血圧や動脈硬化を進行させる原因となります。

これらの要因が複合的に絡み合うことで、睡眠不足はメタボリックシンドロームの引き金となり、将来的には心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる疾患のリスクを高めるのです。

肌荒れや免疫力の低下

「睡眠不足は美容の大敵」とよく言われますが、これは科学的にも真実です。睡眠中に分泌される「成長ホルモン」は、日中に紫外線や刺激で傷ついた肌細胞の修復(ターンオーバー)を促す重要な役割を担っています。

成長ホルモンは、特に就寝後最初の深いノンレム睡眠の間に最も多く分泌されます。睡眠時間が不足したり、眠りが浅くて深いノンレム睡眠が得られなかったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、肌のターンオーバーが滞ってしまいます。その結果、古い角質が剥がれ落ちずに肌表面に留まり、くすみやゴワつきの原因となるほか、シミやシワ、ニキビといった肌トラブルを引き起こしやすくなります。

また、睡眠は免疫機能の維持にも不可欠です。私たちの体内では、ウイルスや細菌などの外敵と戦う免疫細胞が働いています。睡眠中には、この免疫細胞の働きを活性化させるサイトカインという物質が盛んに作られます。

睡眠不足が続くと、サイトカインの産生が減少し、免疫細胞の働きが低下します。その結果、体内に侵入してきたウイルスや細菌を十分に排除できなくなり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。ある研究では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて風邪をひくリスクが4倍以上高まるという報告もあります。

さらに、免疫機能の乱れは、アレルギー症状の悪化や、体内の炎症を引き起こす原因ともなります。健康で若々しい見た目を保ち、病気に負けない強い身体を作るためにも、毎日の質の高い睡眠が極めて重要であることがわかります。

質の良い睡眠とは?3つの条件

多くの人が「長く眠ること」が良い睡眠だと考えがちですが、大切なのは時間だけでなく「質」です。では、「質の良い睡眠」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。ここでは、質の良い睡眠を構成する3つの基本的な条件について解説します。これらの条件が満たされているか、ご自身の睡眠を振り返ってみましょう。

① 寝つきが良い

質の良い睡眠の第一条件は、「スムーズな入眠」です。具体的には、布団に入ってから30分以内に、特に苦労することなく自然に眠りにつける状態が理想とされています。

このスムーズな入眠を左右するのが、「メラトニン」という睡眠ホルモンと、「深部体温」の変化です。私たちの身体は、夜になると脳の松果体からメラトニンを分泌し始めます。メラトニンには、心身をリラックスさせ、自然な眠りを誘う作用があります。

同時に、身体の内部の温度である「深部体温」が徐々に低下していきます。深部体温は日中に最も高くなり、夜にかけて手足の末梢血管から熱を放出することで下がっていきます。この深部体温の急激な低下が、強力な眠気を引き起こすスイッチとなります。赤ちゃんが眠くなると手足が温かくなるのは、まさにこの熱放散が起きている証拠です。

しかし、「ベッドに入っても1時間以上目が冴えて眠れない」「眠ろうとすればするほど焦ってしまい、かえって覚醒してしまう」といった「入眠障害」に悩む人は少なくありません。この背景には、就寝前のスマートフォン操作によるブルーライトの曝露(メラトニンの分泌を抑制する)、ストレスや悩み事による交感神経の活性化、カフェインの摂取などが考えられます。

寝つきの良さは、その日の夜の睡眠全体の質を決定づける入り口です。スムーズに入眠できなければ、トータルの睡眠時間が短くなるだけでなく、睡眠リズムが乱れる原因にもなります。したがって、就寝前に心身をリラックスさせ、メラトニンの分泌と深部体温の低下を妨げない生活習慣を心がけることが、質の良い睡眠への第一歩となります。

② 夜中に目が覚めない

質の良い睡眠の第二の条件は、「睡眠の継続性」、つまり夜中に何度も目が覚めることなく、朝までぐっすり眠り続けられることです。医学的には「中途覚醒」と呼ばれ、質の高い睡眠を妨げる大きな要因の一つです。

夜中に一度や二度、トイレなどで短時間目が覚めること自体は、加齢とともに誰にでも起こりうる自然な現象です。問題となるのは、目が覚める回数が多い、一度目が覚めるとその後なかなか寝付けない、といった状態が続くことです。

中途覚醒が頻繁に起こると、睡眠が断片化され、深いノンレム睡眠やレム睡眠のサイクルが乱れてしまいます。特に、心身の疲労回復に重要な深いノンレム睡眠は、睡眠の前半に集中して現れるため、中途覚醒によってこの時間帯の睡眠が妨げられると、いくら長く寝ても疲れが取れにくくなります。

中途覚醒の原因は多岐にわたります。

| 中途覚醒の主な原因 | 具体的な内容 |

| :— | :— |

| 生理的な要因 | 加齢による睡眠の浅さ、頻尿(夜間頻尿)、睡眠時無呼吸症候群(SAS)による呼吸の停止 |

| 環境的な要因 | 騒音、光、寝室の不快な温度・湿度、体に合わない寝具 |

| 生活習慣の要因 | 就寝前のアルコール摂取(利尿作用と、覚醒作用のあるアセトアルデヒドの発生)、カフェイン、ニコチン |

| 心理的な要因 | ストレス、不安、うつ病などの精神的な問題 |

特に注意が必要なのが、アルコールと睡眠時無呼吸症候群です。寝酒は寝つきを良くするように感じられますが、アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドには強い覚醒作用があります。そのため、アルコールを摂取すると睡眠の後半部分が浅くなり、中途覚醒を引き起こしやすくなります。

また、いびきがひどく、睡眠中に呼吸が止まっていることを指摘された場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。これは質の良い睡眠を妨げるだけでなく、高血圧や心疾患のリスクも高めるため、専門医への相談が必要です。

夜中に目が覚めることなく、連続した質の高い睡眠を確保することが、日中のパフォーマンスを維持するために非常に重要です。

③ 朝すっきりと起きられる

質の良い睡眠の最後の条件は、「起床時の爽快感」です。目覚まし時計が鳴る前に自然と目が覚め、特に苦痛を感じることなくスムーズに起き上がれる状態を指します。

「睡眠時間は十分なはずなのに、朝起きるのがつらい」「目覚めがだるく、午前中は頭が働かない」といった感覚は、睡眠の質が低いサインかもしれません。この爽快な目覚めには、睡眠のサイクルと体内時計が深く関わっています。

私たちの睡眠は、浅い「レム睡眠」と深い「ノンレム睡眠」が約90分の周期で繰り返されています。一般的に、心身が休息しているノンレム睡眠中よりも、脳が活動しているレム睡眠中や、眠りが浅くなったタイミングで目覚める方が、すっきりと起きやすいとされています。

質の良い睡眠がとれていると、この睡眠サイクルが安定し、朝方には自然と浅い睡眠へと移行していきます。そして、体内時計(サーカディアンリズム)の働きにより、覚醒を促すホルモン「コルチゾール」の分泌が始まり、血圧や体温が上昇し、身体が活動モードへと切り替わる準備を整えます。この一連の流れがスムーズに行われることで、私たちは自然で快適な目覚めを迎えることができるのです。

しかし、睡眠不足や睡眠サイクルの乱れがあると、深いノンレム睡眠の最中に無理やり目覚まし時計で起こされることになります。これは、脳がまだ休息モードにあるのに、強制的に覚醒させられるようなもので、強い不快感や倦怠感(睡眠慣性)を伴います。

朝、すっきりと起きられるかどうかは、睡眠全体の質を映す鏡と言えます。夜間の睡眠が十分に足りていて、質が高ければ、身体は自ずと朝の覚醒に向けて準備を整えます。日中の活動のスタートダッシュを決めるためにも、起床時の感覚は非常に重要な指標となるのです。

睡眠改善のための具体的な方法15選

質の高い睡眠を手に入れるためには、日中の過ごし方から就寝前の習慣、寝室の環境に至るまで、生活全体を見直すことが重要です。ここでは、今日から実践できる15の具体的な方法を、科学的根拠とともに詳しく解説します。

① 決まった時間に起きて朝日を浴びる

睡眠改善の最も基本的で重要なステップは、毎朝同じ時間に起きることです。休日だからといって昼過ぎまで寝ていると、体内時計が乱れ、夜の寝つきが悪くなる原因になります。

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「サーカディアンリズム(体内時計)」が備わっています。この体内時計は、脳の視交叉上核という部分にあり、光によってリセットされる性質を持っています。

朝起きて太陽の光を浴びると、その刺激が視交叉上核に伝わり、乱れがちな体内時計がリセットされます。そして、リセットされてから約14〜16時間後に、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が始まるようにセットされます。つまり、朝7時に起きて朝日を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然と眠気が訪れるという仕組みです。

【実践のポイント】

- 平日も休日も、起床時間を一定に保つことを目指しましょう。ズレは1〜2時間以内にとどめるのが理想です。

- 起きたらすぐにカーテンを開け、15〜30分ほど自然光を浴びましょう。窓際で朝食をとったり、ベランダに出たりするだけでも効果があります。曇りや雨の日でも、室内灯よりはるかに強い光量があるため、窓の近くで過ごすことが大切です。

- 体内時計のリセットに必要な光の強度は2500ルクス以上とされていますが、太陽光は曇天でも10000ルクス以上あります。特別な照明器具は必ずしも必要ありません。

この習慣を続けることで、夜の決まった時間に眠くなり、朝の決まった時間に自然と目が覚めるという、理想的な睡眠リズムが形成されていきます。

② バランスの取れた朝食を摂る

朝の光とともに、朝食を摂ることも体内時計を正常に働かせるための重要なスイッチです。食事を摂ることで、胃や腸などの内臓にある末梢時計が動き出し、全身のサーカディアンリズムが整います。

特に重要なのが、タンパク質と炭水化物をバランスよく摂ることです。タンパク質に含まれる必須アミノ酸「トリプトファン」は、日中に脳内で精神を安定させる「セロトニン」に変化します。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモンである「メラトニン」の材料となります。

つまり、朝食でトリプトファンをしっかり摂取することが、夜の快眠につながるのです。トリプトファンは、体内では生成できないため、食事から摂る必要があります。

【睡眠の質を高める朝食メニューの例】

- 和食: ご飯(炭水化物)、味噌汁、納豆(トリプトファン)、焼き魚(トリプトファン)、卵焼き(トリプトファン)

- 洋食: 全粒粉パン(炭水化物)、ヨーグルト(トリプトファン)、バナナ(トリプトファン、ビタミンB6)、牛乳(トリプトファン)、チーズ入りオムレツ(トリプトファン)

トリプトファンがセロトニンに合成される際には、ビタミンB6も必要です。バナナや魚、肉類に多く含まれるため、意識して取り入れましょう。

時間がない場合でも、バナナ1本と牛乳、またはヨーグルトだけでも摂るように心がけることで、体内時計のリズムを整え、夜のメラトニン生成を助けることができます。

③ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かす習慣は、寝つきを良くし、深い睡眠を増やす効果があります。適度な運動は、心地よい疲労感を生み出すだけでなく、睡眠と覚醒のリズムにメリハリをつけてくれます。

運動によって一時的に上昇した深部体温は、その後、運動前よりも大きく低下します。前述の通り、深部体温が低下するタイミングで人は眠気を感じやすくなるため、この体温の落差が大きいほど、スムーズな入眠につながります。

また、定期的な運動習慣は、睡眠の質を低下させるストレスや不安を軽減する効果も期待できます。

運動するのにおすすめの時間帯

運動の効果を最大限に引き出すためには、行う時間帯が重要です。おすすめは夕方から夜(就寝の3時間ほど前)にかけてです。

この時間帯にウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動を30分〜1時間程度行うと、上昇した深部体温が、ちょうど就寝時間に合わせて低下し始め、理想的な形で眠気を誘発します。例えば、23時に寝る人であれば、18時〜20時頃に運動を終えるのがベストタイミングです。

日中にしか時間が取れない場合でも、運動習慣があること自体が睡眠に良い影響を与えます。無理なく続けられる時間帯を見つけることが大切です。

寝る直前の激しい運動は避ける

一方で、注意すべき点もあります。就寝直前の激しい運動は、かえって睡眠を妨げる可能性があります。

ランニングや筋力トレーニングなどの激しい運動を行うと、交感神経が活発になり、心拍数や血圧、体温が上昇します。身体が興奮・覚醒状態になってしまうため、いざ寝ようとしてもなかなか寝付けなくなってしまいます。

もし夜遅くにしか運動できない場合は、激しいものではなく、リラックス効果のある軽いストレッチやヨガにとどめておきましょう。運動は、就寝の3時間前までに終えるのが快眠のルールです。

④ 昼寝は15時までに20分程度で終える

日中に強い眠気を感じた場合、短時間の昼寝は非常に効果的です。午後のパフォーマンスを回復させ、集中力を高める効果が期待できます。

しかし、昼寝の仕方にはコツがあります。間違った昼寝は、夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

【効果的な昼寝のルール】

- 時間帯: 15時までに終えること。夕方以降に昼寝をすると、夜の睡眠圧(眠気の強さ)が低下し、寝つきが悪くなる原因になります。

- 長さ: 15分〜20分程度が最適です。30分以上眠ってしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めた時に頭がぼーっとする「睡眠慣性」が起こりやすくなります。また、夜の睡眠の質も低下させます。

- 姿勢: 横になって本格的に眠るのではなく、机に突っ伏したり、椅子の背もたれに寄りかかったりする姿勢で眠るのがおすすめです。これにより、深すぎる眠りを防ぐことができます。

- 工夫: 昼寝の直前にコーヒーなどカフェインを含む飲み物を摂るのも一つの手です。カフェインは摂取後20〜30分で覚醒効果が現れるため、ちょうど昼寝からスッキリと目覚めることができます。

計画的な短い昼寝(パワーナップ)は、午後の活動の質を向上させる有効な手段です。ただし、毎日昼寝をしないと耐えられないほどの眠気がある場合は、夜間の睡眠の質や量に問題があるか、何らかの睡眠障害が隠れている可能性も考えられます。その場合は、根本的な睡眠習慣の見直しが必要です。

⑤ カフェインの摂取時間に気をつける

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。アデノシンという眠気を誘発する物質の働きをブロックすることで、眠気を感じにくくさせます。

日中の眠気覚ましには有効ですが、摂取するタイミングを間違えると、夜の睡眠に深刻な影響を及ぼします。カフェインの効果は個人差がありますが、一般的に摂取後30分程度で現れ、その効果は4〜8時間持続すると言われています。

つまり、夕方以降にカフェインを摂取すると、いざ寝ようとする時間になっても脳が覚醒したままになり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因になります。

【カフェイン摂取の注意点】

- カフェインを含む飲み物や食べ物は、遅くとも就寝の4〜5時間前までにしましょう。理想的には、14時〜15時以降は摂取を控えるのが望ましいです。

- カフェインは、コーヒーやエナジードリンクだけでなく、紅茶、緑茶、ほうじ茶、ウーロン茶、コーラ、チョコレートなどにも含まれています。含有量に注意しましょう。

- 夕食後や就寝前に飲み物が欲しくなったら、カフェインを含まない麦茶、ハーブティー、ルイボスティー、白湯などを選ぶのがおすすめです。

カフェインに対する感受性は人それぞれです。「自分はコーヒーを飲んでも眠れるから大丈夫」と思っていても、気づかないうちに睡眠の質が低下している可能性があります。睡眠に悩みがある方は、一度午後のカフェイン断ちを試してみる価値があります。

⑥ 寝る前のアルコールは控える

「寝酒をしないと眠れない」という人は少なくありません。確かに、アルコールには鎮静作用があるため、一時的に寝つきを良くする効果があります。しかし、総合的に見ると、アルコールは睡眠の質を著しく低下させます。

アルコールは体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という有害物質に変化します。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する強い覚醒作用があるため、睡眠の後半部分で目が覚めやすくなります(中途覚醒)。

また、アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚める原因にもなります。さらに、筋肉を弛緩させる作用があるため、いびきが悪化したり、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めたりすることも知られています。

【アルコールと睡眠に関する注意点】

- 寝ることを目的としたアルコール摂取(寝酒)はやめましょう。

- お酒を飲む場合は、就寝の3〜4時間前までに、適量で切り上げるように心がけましょう。

- 飲酒した日は、寝る前にコップ1杯の水を飲むことで、脱水を防ぎ、アセトアルデヒドの分解を助けることができます。

寝酒は、続けるうちに耐性ができてしまい、同じ量では眠れなくなって徐々に量が増えていく傾向があります。これはアルコール依存症への入り口にもなりかねません。睡眠の問題をアルコールで解決しようとせず、他のリラックス方法を見つけることが重要です。

⑦ 就寝前の喫煙は避ける

タバコに含まれるニコチンも、カフェインと同様に強い覚醒作用を持つ物質です。ニコチンは交感神経を刺激し、心拍数や血圧を上昇させるため、心身を興奮・覚醒状態にします。

寝る前に一服するとリラックスできると感じるかもしれませんが、それはニコチンの離脱症状(イライラなど)が一時的に緩和されるだけで、身体的には覚醒に向かっています。そのため、就寝前に喫煙すると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。

また、ニコチンの効果は比較的短時間で切れるため、睡眠中にニコチンが切れると離脱症状が現れ、夜中に目が覚めてしまうこともあります。

【喫煙と睡眠に関する注意点】

- 就寝前の1〜2時間以内の喫煙は避けましょう。

- 夜中に目が覚めた時に吸う「寝タバコ」は、睡眠をさらに妨げるため絶対にやめましょう。

- 睡眠の質の改善はもちろん、全身の健康のためにも、禁煙を目指すことが最も望ましい選択です。禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることを検討しましょう。

⑧ 夕食は寝る3時間前までに済ませる

就寝時に胃の中に未消化の食べ物が残っていると、睡眠の質が低下します。食事をすると、消化器官が活発に働き始めますが、この活動は身体を覚醒状態に保ちます。

胃腸が消化活動を行っている間は、深部体温が下がりにくく、スムーズな入眠が妨げられます。また、眠っている間も消化活動が続くため、身体が十分に休息できず、眠りが浅くなる原因となります。

理想は、夕食を就寝の3時間前までに済ませることです。これにより、ベッドに入る頃には消化活動が一段落し、身体がスムーズに休息モードへと移行できます。

仕事などで帰宅が遅くなり、どうしても夕食が遅くなってしまう場合は、消化に良いものを少量摂るにとどめましょう。おかゆ、うどん、スープ、豆腐、白身魚などがおすすめです。逆に、揚げ物や脂っこい肉料理、食物繊維の多いもの、香辛料の効いた刺激物などは消化に時間がかかるため、避けるべきです。

睡眠の質を高める栄養素

夕食や就寝前の軽食に、睡眠の質を高める栄養素を取り入れるのも効果的です。

| 栄養素 | 働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる。 | 牛乳、乳製品、大豆製品、バナナ、ナッツ類 |

| GABA(ギャバ) | 脳の興奮を鎮め、リラックス効果をもたらす。 | 発芽玄米、トマト、かぼちゃ |

| グリシン | 深部体温を下げ、スムーズな入眠を助ける。 | エビ、ホタテ、カジキマグロ、豚肉 |

| マグネシウム | 神経の興奮を抑え、筋肉の緊張をほぐす。 | アーモンド、ほうれん草、ひじき、豆腐 |

例えば、就寝前に小腹が空いた場合は、温かいホットミルク(トリプトファン)や、少量のナッツ(マグネシウム)などがおすすめです。

⑨ 寝る90分前までに入浴する

入浴は、睡眠の質を高めるための非常に効果的な習慣です。鍵となるのは、ここでも「深部体温」の変化です。

就寝の90〜120分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのが理想的です。入浴によって一時的に上昇した深部体温は、お風呂から上がった後に、血管が拡張して熱が放散されることで急激に低下します。この体温の低下が、自然で強い眠気を誘います。

熱すぎるお湯(42℃以上)や長時間の入浴は、交感神経を刺激して身体を覚醒させてしまうため逆効果です。また、就寝直前の入浴も、深部体温が下がりきる前にベッドに入ることになるため、寝つきを妨げる可能性があります。

シャワーだけで済ませる場合も、少し熱めのお湯を首筋や肩、足元などに当てることで血行を促進し、リラックス効果を得ることができますが、深部体温を効果的に上げるには、やはり湯船に浸かるのが最もおすすめです。入浴を、一日の緊張を解きほぐし、睡眠への切り替えを行うための重要な儀式と位置づけましょう。

⑩ 自分に合ったパジャマに着替える

眠る時には、専用のパジャマに着替えることを習慣にしましょう。スウェットやジャージで寝ている人も多いかもしれませんが、パジャマには睡眠の質を高めるための機能が備わっています。

- 吸湿性・通気性: 人は寝ている間にコップ1杯分(約200ml)の汗をかくと言われています。パジャマは、この汗を素早く吸収し、発散させることで、寝具内を快適な湿度に保ちます。綿(コットン)やシルク、麻などの天然素材は、吸湿性・通気性に優れています。

- 身体を締め付けないデザイン: パジャマは、寝返りを妨げないように、ゆったりとした作りのものがほとんどです。締め付けの強い服は血行を妨げ、リラックスを阻害します。

- 入眠儀式としての効果: 「パジャマに着替える=これから眠る」という条件付けが脳にインプットされることで、スムーズな入眠を促す心理的なスイッチ(入眠儀式)の役割も果たします。

肌触りが良く、身体を締め付けない、吸湿性に優れたパジャマを選ぶことで、睡眠中の快適性が大きく向上します。季節に合わせて素材を変えるなど、自分にとって最も心地よい一着を見つけることが、質の高い睡眠への投資となります。

⑪ 寝る前にリラックスできる時間を作る

日中の活動モード(交感神経優位)から、夜の休息モード(副交感神経優位)へスムーズに切り替えるために、就寝前の30分〜1時間は、意識的にリラックスできる時間を作りましょう。これを「入眠儀式」として習慣化することが、快眠への近道です。

興奮や緊張状態のままベッドに入っても、なかなか寝付くことはできません。自分に合ったリラックス方法を見つけ、心と身体のスイッチをオフにする時間を持つことが重要です。

ヒーリング音楽や自然音を聴く

ゆったりとしたテンポのクラシック音楽、歌詞のないインストゥルメンタル、川のせせらぎや波の音、鳥のさえずりといった自然音には、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。

最近では、YouTubeや音楽ストリーミングサービスで、睡眠導入用の音楽や自然音のプレイリストが数多く提供されています。タイマー機能を使えば、眠りについた後に自動で再生が止まるように設定できるため便利です。

アロマやハーブティーを取り入れる

香りは、脳の感情を司る部分に直接働きかけ、リラックス効果をもたらします。アロマディフューザーを使ったり、ティッシュにアロマオイルを1〜2滴垂らして枕元に置いたりするのが手軽です。

- リラックス効果のある代表的な香り: ラベンダー、カモミール、サンダルウッド、ベルガモットなど

また、カモミールティーやリンデンティーといった、鎮静作用のあるノンカフェインのハーブティーを飲むのもおすすめです。温かい飲み物は内臓から身体を温め、リラックス効果を高めてくれます。

軽いストレッチや瞑想を行う

日中の緊張で凝り固まった筋肉を、ゆっくりとしたストレッチでほぐすのも効果的です。特に、肩や首、背中、股関節周りを重点的に、「痛気持ちいい」と感じる程度に伸ばしましょう。深い呼吸を意識しながら行うことで、副交感神経が優位になりやすくなります。

また、瞑想(マインドフルネス)もおすすめです。あぐらをかいて座り、目を閉じて、自分の呼吸に意識を集中させます。「息を吸って、吐いて…」と心の中で数えるだけでも構いません。頭に浮かんでくる雑念は追い払おうとせず、ただ観察して受け流すようにします。これを5〜10分続けるだけで、脳の興奮が鎮まり、心が穏やかになります。

⑫ 寝る前にスマホやPCを見るのをやめる

現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、睡眠の質を向上させる上で極めて重要なのが、就寝前にデジタルデバイスから離れることです。

スマートフォンやPC、タブレットの画面から発せられる「ブルーライト」は、可視光線の中でも特にエネルギーが強く、脳を覚醒させる作用があります。夜にブルーライトを浴びると、脳が「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が強力に抑制されてしまいます。

その結果、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠全体が浅くなり、質の低下につながります。理想的には、就寝の1〜2時間前にはスマホやPCの操作をやめるのが望ましいです。

また、SNSやニュースサイト、動画コンテンツなどは、次から次へと情報が流れ込み、脳を興奮・覚醒させてしまいます。ベッドの中でスマホを見ていると、交感神経が活発になり、リラックスとは程遠い状態になってしまいます。「ベッドは眠るためだけの場所」と決め、スマホを持ち込まないルールを作ることも有効です。

どうしても就寝前にスマホなどを使う必要がある場合は、画面の明るさを最低限に落とし、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を必ず利用しましょう。

⑬ 寝室の環境を整える

睡眠の質は、寝室の環境に大きく左右されます。どれだけ生活習慣を整えても、寝室が快適でなければ質の高い睡眠は得られません。「光」「音」「温湿度」の3つの要素を最適化することが重要です。

部屋を暗くして静かな環境を作る

メラトニンは光によって分泌が抑制されるため、寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。豆電球や常夜灯も、人によっては睡眠を妨げる刺激になり得ます。遮光性の高いカーテンを利用して、外からの光を遮断しましょう。

また、電子機器の待機ランプの光も意外と気になるものです。可能であれば電源を抜くか、光が目に入らないようにテープなどで覆う工夫をしましょう。

音に関しても、できるだけ静かな環境を保つことが大切です。時計の秒針の音や、家電の作動音などが気になる場合は、耳栓を利用するのも一つの手です。逆に、完全な無音が落ち着かないという場合は、前述のヒーリング音楽や、ホワイトノイズ(換気扇の「サー」というような音)を小さな音で流すと、突発的な物音をかき消してくれて、かえって安眠できることもあります。

快適な温度と湿度を保つ

寝具内の温度や湿度が不快だと、夜中に目が覚める原因になります。一般的に、快適な睡眠に最適な寝室の環境は、温度が16〜26℃、湿度が50〜60%とされています。

夏は暑すぎないように、冬は寒すぎないように、エアコンや扇風機、加湿器・除湿器などを活用して、季節に応じて調整しましょう。タイマー機能をうまく使い、就寝中も快適な環境が保たれるように設定するのがポイントです。特に、夏場は室温だけでなく湿度も下げることで、体感温度が下がり、快適に眠りやすくなります。

⑭ 自分に合った寝具を選ぶ

一日の約3分の1を過ごす寝具は、睡眠の質を決定づける最も重要な要素の一つです。身体に合わない寝具は、快適な睡眠を妨げるだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなります。

マットレスの選び方

マットレスの最も重要な役割は、身体の圧力を均等に分散させ、理想的な寝姿勢(立っている時と同じように、背骨が自然なS字カーブを描く状態)を保つことです。

- 硬すぎるマットレス: 肩やお尻など、身体の出っ張った部分に圧力が集中し、血行が悪くなります。また、腰の部分が浮いてしまい、腰痛の原因になります。

- 柔らかすぎるマットレス: お尻など重い部分が沈み込みすぎて、背骨が「く」の字に曲がってしまいます。これも腰に負担をかけ、寝返りが打ちにくくなる原因となります。

自分に合った硬さを見つけるには、実際に寝具店などで試してみるのが一番です。仰向けだけでなく、横向きになった時に背骨がまっすぐになるかもチェックしましょう。高反発、低反発、ポケットコイル、ボンネルコイルなど、様々な種類があるので、専門のスタッフに相談しながら、自分の体型や好みに合ったものを選ぶことが大切です。

枕の選び方

枕の役割は、首の骨(頸椎)を支え、マットレスと頭・首の間にできる隙間を埋めることです。理想的な枕は、マットレスと同様に、立っている時の自然な姿勢を寝ている間も保てるものです。

- 高すぎる枕: 首が前に曲がり、気道を圧迫していびきの原因になったり、首や肩の筋肉に負担がかかり、肩こりを引き起こしたりします。

- 低すぎる枕: 頭が心臓より低い位置になり、顔がむくみやすくなります。また、首が後ろに反る形になり、これも首への負担となります。

枕の適切な高さは、体型やマットレスの硬さ、寝る時の姿勢(仰向けか横向きか)によって変わります。横向きで寝ることが多い人は、肩幅の分だけ高さが必要になるため、仰向け用の枕よりも少し高めのものが必要です。素材も、そばがら、羽毛、パイプ、低反発ウレタンなど様々です。高さ調整ができるタイプの枕も多く販売されているので、自宅で微調整しながら最適な高さを見つけるのがおすすめです。

⑮ 睡眠記録をつけてみる

自分の睡眠の状態を客観的に把握するために、睡眠日誌(スリープダイアリー)をつけてみることをおすすめします。

記録する項目は、

- ベッドに入った時刻

- 実際に寝ついたと思われる時刻

- 夜中に目が覚めた回数と時間

- 起きた時刻

- ベッドから出た時刻

- 日中の眠気の度合い

- その日の気分

- その他、睡眠に影響を与えたと思われること(飲酒、運動、ストレスなど)

これらを毎日記録することで、自分の睡眠パターンや、何が睡眠の質に影響しているのかが見えてきます。「コーヒーを飲んだ日は寝つきが悪い」「運動した日はぐっすり眠れた」など、生活習慣と睡眠の質の因果関係を客観的に分析できます。

手書きのノートでも良いですし、後述する睡眠記録アプリを活用すれば、より手軽に、かつ詳細に記録・分析ができます。この記録は、もし将来的に睡眠外来など専門機関を受診する際にも、医師が正確な診断を下すための非常に貴重な情報となります。

睡眠改善に役立つおすすめのアプリ3選

近年、スマートフォンのセンサーやマイクを利用して、手軽に睡眠の状態を記録・分析できるアプリが数多く登場しています。これらのアプリは、自分の睡眠を「見える化」し、改善へのモチベーションを高めてくれる強力なツールです。ここでは、特に人気と評価の高い3つのアプリをご紹介します。

| アプリ名 | 主な特徴 | 料金(目安) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Somnus(ソムナス) | 睡眠の質をスコア化。AIによるパーソナライズされた改善アドバイス。 | 基本無料(有料プランあり) | 睡眠データを分析し、具体的な改善策を知りたい人 |

| Sleep Cycle | 眠りの浅いタイミングで起こしてくれるスマートアラーム機能が秀逸。 | 基本無料(有料プランあり) | 朝の目覚めをスッキリさせたい人、いびきが気になる人 |

| 熟睡アラーム | 豊富なアラームサウンドと多彩な入眠サポート機能。シンプルな操作性。 | 基本無料(有料プランあり) | 気持ちよく寝て、気持ちよく起きたい人、操作が簡単なアプリを求める人 |

① Somnus(ソムナス)

Somnusは、「睡眠の質をスコアで可視化」し、AIがユーザー一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提案してくれるのが最大の特徴です。株式会社S’UIMが提供しています。

スマートフォンの加速度センサーを用いて、就寝中の体動を検知し、睡眠の深さやリズムを分析。毎朝、睡眠時間や睡眠の深さ、中途覚醒の回数などから総合的な「睡眠スコア」を100点満点で算出してくれます。このスコアを日々記録していくことで、自分の睡眠改善の進捗が分かりやすく、ゲーム感覚で続けやすいのが魅力です。

さらに、有料プランでは、マイク機能を使って寝言やいびき、歯ぎしりなどの音を録音・分析する機能も利用できます。これにより、自分では気づきにくい睡眠中の問題を把握するきっかけになります。

蓄積された睡眠データと生活習慣の記録(飲酒、運動、食事など)をもとに、AIが「今夜は〇〇を試してみては?」といった具体的なアドバイスをくれるため、何をすれば良いか分からないという方でも、次にとるべきアクションが明確になります。睡眠に関するコラムも豊富で、知識を深めながら改善に取り組めるアプリです。

参照:Somnus公式サイト

② Sleep Cycle(スリープサイクル)

Sleep Cycleは、世界中で長年愛用されている睡眠記録アプリのパイオニア的存在です。その核となる機能は、眠りが最も浅いレム睡眠のタイミングを狙ってアラームを鳴らしてくれる「スマートアラーム」です。

ユーザーが設定した起床時刻の前の、最大90分間の「ウェイアップフェーズ」内で、最も目覚めやすいタイミングをアプリが自動で判断し、起こしてくれます。深いノンレム睡眠中に無理やり起こされる不快感を軽減し、「自然にスッキリと目覚める」体験をサポートしてくれます。

マイクや加速度センサーを使って睡眠中の動きや音を分析し、睡眠の質や規則性、いびきの時間などをグラフで分かりやすく表示。自分の睡眠サイクルを視覚的に理解することができます。有料版では、いびきや咳、寝言などの詳細な音の分析、睡眠導入を助けるスリープエイド、睡眠メモの長期的な傾向分析など、より高度な機能が利用可能になります。

特に、朝起きるのが苦手な方や、目覚めの悪さに悩んでいる方には、ぜひ一度試してほしいアプリです。

参照:Sleep Cycle公式サイト

③ 熟睡アラーム

熟睡アラームは、豊富な機能と使いやすいインターフェースが特徴の国産アプリです。株式会社C2が提供しており、多くのユーザーから高い評価を得ています。

Sleep Cycleと同様に、眠りの浅いタイミングで起こしてくれる「スマートアラーム機能」を搭載。アラーム音には、心地よいサウンドが40種類以上用意されており、気分に合わせて選べます。さらに、睡眠導入をサポートする「おやすみサウンド」も50種類以上内蔵されており、ヒーリングミュージックや自然音を聴きながらリラックスして眠りにつくことができます。

睡眠記録機能も充実しており、睡眠の深さのグラフ表示はもちろん、「いびき録音・再生機能」や、その日の行動(飲酒、運動、カフェイン摂取など)を記録する「睡眠メモ」機能も搭載。これらの記録を振り返ることで、自分の睡眠と生活習慣の関連性を分析できます。

「気持ちよく眠りにつき、気持ちよく目覚める」という睡眠の入り口と出口をトータルでサポートしてくれる点が大きな魅力です。多機能でありながら操作が直感的なので、アプリ初心者の方にもおすすめです。

参照:熟睡アラーム公式サイト

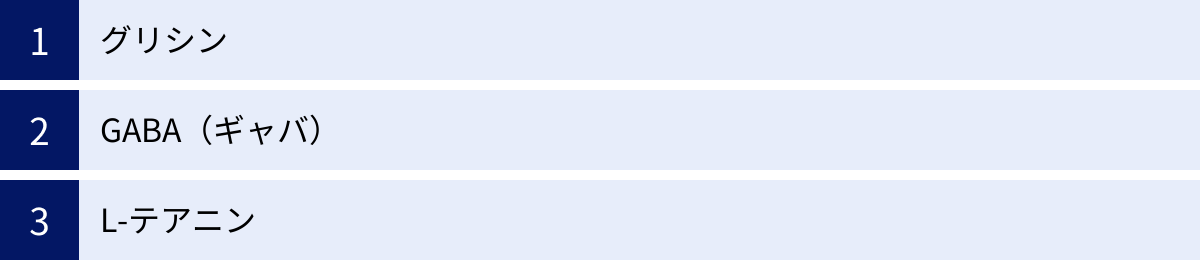

睡眠の質向上に役立つサプリメントの成分

生活習慣の改善を基本としながら、補助的にサプリメントを活用するのも一つの方法です。ここでは、科学的に睡眠の質をサポートする効果が期待されている代表的な成分を3つご紹介します。ただし、サプリメントは医薬品ではなく、あくまで食品です。効果には個人差があり、体質に合わない場合もあるため、利用する際は注意書きをよく読み、少量から試すようにしましょう。

グリシン

グリシンは、私たちの体を構成するタンパク質の元となる、非必須アミノ酸の一種です。エビやホタテ、カジキマグロなどの魚介類に多く含まれています。

グリシンには、睡眠と関連の深い「深部体温」を低下させる作用があることが研究で示されています。就寝前にグリシンを摂取すると、手足などの末梢の血流量が増加し、体内の熱が効率的に放出されます。これにより深部体温がスムーズに低下し、自然な眠りに入りやすくなる(入眠潜時の短縮)と考えられています。

さらに、グリシンには睡眠のパターンを安定させ、深いノンレム睡眠の時間を増やす効果も報告されています。その結果、睡眠の満足感が高まり、翌朝の目覚めの爽快感や、日中の眠気の改善、疲労感の軽減につながると期待されています。

比較的安全性の高い成分とされていますが、体質によっては胃腸の不快感などを感じる場合もあります。摂取量は製品の推奨量を守りましょう。

参照:味の素株式会社 製品情報サイト、グリシンに関する研究報告など

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Amino Butyric Acid/ガンマ-アミノ酪酸)は、主に脳や脊髄で「抑制性の神経伝達物質」として働くアミノ酸の一種です。トマトやカカオ、発芽玄米などに多く含まれています。

GABAの主な働きは、ストレスや興奮によって高ぶった神経を鎮め、心身をリラックスさせることです。ストレスを感じると活発になる交感神経の働きを抑え、リラックス状態の時に優位になる副交感神経の働きを助けます。

この鎮静作用により、就寝前にGABAを摂取することで、寝つきの改善や、深い睡眠の増加が期待できます。また、ストレスによる一時的な気分の落ち込みや、精神的な疲労感を緩和する効果も報告されており、ストレスでなかなか寝付けないという方には特に適している成分と言えるでしょう。

最近では、GABAを配合した機能性表示食品がチョコレートや飲料など様々な形で販売されており、手軽に試すことができます。

参照:GABAに関する各種研究論文、機能性表示食品データベース

L-テアニン

L-テアニンは、緑茶や玉露などに含まれるアミノ酸の一種で、お茶の旨みや甘みに関与する成分です。

L-テアニンには、脳内でリラックス状態の指標となる「α波」を増加させる作用があることが知られています。これにより、興奮を鎮め、心身をリラックスさせる効果が期待できます。カフェインを含む緑茶を飲んでもどこかホッとする感覚があるのは、このL-テアニンの働きによるものと考えられています。

睡眠に関しては、就寝前に摂取することで、入眠をスムーズにし、中途覚醒を減少させ、睡眠の質を高める効果が報告されています。また、起床時の爽快感を高め、日中の眠気を軽減する効果も示唆されています。

GABAと同様に、ストレス緩和や集中力の維持にも役立つとされており、日中のパフォーマンス向上と夜の快眠の両方をサポートしてくれる成分として注目されています。

参照:太陽化学株式会社 研究開発情報、L-テアニンに関する研究報告など

セルフケアで改善しない場合は専門機関へ相談

ここまでご紹介した様々なセルフケアを試しても、睡眠の悩みが1ヶ月以上改善しない場合や、日中の眠気がひどく、日常生活に支障をきたしている場合は、何らかの睡眠障害が隠れている可能性があります。そのような場合は、一人で抱え込まず、専門の医療機関に相談することをおすすめします。

相談できる場所の例

睡眠に関する悩みを相談できる主な診療科は以下の通りです。

睡眠外来

「睡眠外来」や「睡眠クリニック」は、その名の通り、睡眠に関する問題を専門的に診断・治療する場所です。睡眠専門医が在籍しており、詳細な問診に加え、必要に応じて「終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)」などの精密検査を行い、問題の原因を正確に特定します。

終夜睡眠ポリグラフ検査は、一晩入院して、脳波や眼球の動き、心電図、呼吸の状態などを測定するもので、睡眠の質や量、睡眠中の異常などを客観的に評価できます。不眠症だけでなく、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群など、様々な睡眠障害の確定診断に不可欠な検査です。

精神科・心療内科

不眠の原因が、うつ病や不安障害といった精神的な問題や、強いストレスにあると考えられる場合は、精神科や心療内科への相談が適しています。

これらの診療科では、睡眠薬の処方だけでなく、カウンセリングや認知行動療法などを通じて、不眠の背景にある心理的な問題へのアプローチも行います。睡眠薬に抵抗がある方でも、まずは相談してみることで、適切な対処法が見つかることがあります。

考えられる睡眠障害の種類

セルフケアで改善が難しい不眠の背景には、以下のような病的な睡眠障害が潜んでいることがあります。

不眠症

不眠症は、十分な睡眠機会があるにもかかわらず、寝つきが悪い(入眠障害)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、ぐっすり眠った感じがしない(熟眠障害)といった症状が続き、日中の不調を伴う状態です。日本人の約5人に1人が何らかの不眠症状に悩んでいるとされています。原因はストレス、生活習慣、身体疾患、精神疾患など様々で、原因に応じた治療が必要です。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。空気の通り道である上気道が、肥満や扁桃肥大などによって狭くなることが主な原因です。

激しいいびきや、日中の耐えがたい眠気が特徴的な症状です。呼吸が止まるたびに脳が覚醒するため、睡眠が断片化され、深刻な睡眠不足に陥ります。放置すると、高血圧や心疾患、脳卒中のリスクを大幅に高めるため、早期の診断と治療(CPAP療法など)が重要です。

過眠症

過眠症は、夜間に十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中に場所や状況を選ばずに起こる強い眠気に襲われる病気です。代表的なものに「ナルコレプシー」があります。ナルコレプシーでは、突然強い眠気に襲われて眠り込んでしまう「睡眠発作」や、笑ったり驚いたりした時に全身の力が抜けてしまう「情動脱力発作」などの症状が見られます。生活に大きな支障をきたすため、専門的な診断と薬物療法が必要です。

| 睡眠障害の種類 | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 不眠症 | 入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害 | 睡眠の機会はあるのに眠れない。日中の倦怠感や集中力低下を伴う。 |

| 睡眠時無呼吸症候群 | 激しいいびき、睡眠中の無呼吸、日中の強い眠気 | 放置すると生活習慣病のリスクが高まる。肥満の人がなりやすい傾向。 |

| 過眠症 | 日中の耐えがたい眠気、睡眠発作、情動脱力発作(ナルコレプシーの場合) | 夜間睡眠は正常なことが多い。意志の力ではコントロールできない眠気。 |

これらの症状に心当たりがある場合は、自己判断で放置せず、勇気を出して専門医の扉を叩いてみましょう。

まとめ:できることから始めて質の良い睡眠を手に入れよう

この記事では、睡眠の質が低い場合に起こる心身の問題から、質の良い睡眠の条件、そして今日から実践できる15の具体的な改善方法まで、幅広く解説してきました。

質の高い睡眠は、日中の活動的な生活を支え、長期的な健康を維持するための基盤です。「朝、決まった時間に起きて朝日を浴びる」「就寝前のスマホをやめる」「寝る90分前に入浴する」など、ご紹介した方法は、どれか一つを試すだけでも変化を感じられる可能性があります。

重要なのは、完璧を目指すのではなく、自分にできそうなことから一つずつ、無理なく生活に取り入れて習慣化していくことです。睡眠記録アプリなどを活用して自分の睡眠パターンを把握し、どの習慣が自分に合っているかを見つけるのも良いでしょう。

もし、様々なセルフケアを試しても改善が見られない場合は、睡眠障害が隠れている可能性も考えられます。その際は、決して一人で悩まず、睡眠外来などの専門機関に相談してください。

この記事が、あなたの睡眠の質を向上させ、より健やかで充実した毎日を送るための一助となれば幸いです。まずは今夜、ベッドに入る1時間前にスマートフォンを置いて、軽いストレッチをしてみることから始めてみませんか。その小さな一歩が、明日のすっきりとした目覚めにつながるはずです。