「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「途中で何度も目が覚めてしまう」「ぐっすり眠った気がしない」…。多くの現代人が抱える睡眠の悩み。こうした状況が続くと、日中のパフォーマンス低下はもちろん、心身の健康にも深刻な影響を及ぼしかねません。

そんな時、選択肢の一つとして考えられるのが「睡眠導入剤」や「睡眠薬」です。しかし、この二つの言葉の違いや、具体的な効果、副作用について正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。「睡眠薬は依存しそうで怖い」「睡眠導入剤なら安全?」といったイメージが先行し、適切な治療の機会を逃しているケースも見受けられます。

この記事では、睡眠導入剤と睡眠薬の医学的な関係性から、薬の種類別の作用メカニズム、効果の持続時間による分類、そして注意すべき副作用やリスクまで、網羅的に解説します。さらに、処方薬と市販薬の違いや、薬に頼らずに睡眠の質を高める生活習慣についても詳しくご紹介します。

睡眠に関する正しい知識を身につけ、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけるための一助となれば幸いです。

目次

睡眠導入剤と睡眠薬に医学的な違いはない

まず、最も基本的な疑問である「睡眠導入剤と睡眠薬の違い」についてです。結論から言うと、医学的な分類において、この二つを明確に区別する定義は存在しません。 一般的に「睡眠導入剤」と呼ばれている薬も、すべて「睡眠薬」の一種です。

では、なぜ二つの呼び方が存在するのでしょうか。その背景には、言葉の持つイメージや、薬の作用特性が関係しています。この章では、言葉の使われ方の違いと、不眠のタイプに応じた薬の使い分けについて掘り下げていきます。

「睡眠導入剤」は睡眠薬の通称

一般的に「睡眠導入剤」という言葉が使われる際、それは「寝つきを良くすること(入眠作用)に特化した、作用時間が短いタイプの睡眠薬」を指すことが多い傾向にあります。服用後、比較的速やかに効果が現れ、翌朝には体内に薬が残りにくい特徴を持つ薬に対して、この通称が用いられるのです。

この言葉が広まった背景には、いくつかの理由が考えられます。

一つは、患者さんの心理的なハードルを下げるためです。「睡眠薬」と聞くと、「依存性が高い」「一度使うとやめられない」「副作用が怖い」といったネガティブなイメージを抱く人が少なくありません。そこで、より作用がマイルドで、目的が限定的であることを示す「睡眠導入剤」という言葉を使うことで、治療への抵抗感を和らげる意図があったと考えられます。特に、寝つきの悪さ(入眠障害)に悩む患者さんに対して、医師が説明しやすく、患者さんも受け入れやすい言葉として定着していきました。

もう一つは、薬の特性を分かりやすく表現するためです。睡眠薬には、後述するように作用時間が非常に短いものから、丸一日以上効果が続くものまで様々な種類があります。「睡眠を導入する」という言葉は、まさに入眠をサポートする薬の役割を的確に表しており、他の作用時間の長い薬と区別する上で便利な表現だったのです。

しかし、繰り返しになりますが、これはあくまで通称です。医学的には「催眠薬」という大きなカテゴリの中に、作用機序や作用時間の違いによって様々な種類の薬が含まれており、「睡眠導入剤」という独立した薬の分類は存在しません。 したがって、医師から「睡眠導入剤を出しておきますね」と言われた場合も、それは数ある睡眠薬の中から、あなたの症状に合わせて寝つきを改善するタイプの薬が選択された、と理解するのが正確です。

【よくある質問】

Q. 医師から処方された薬の説明書に「睡眠鎮静剤、抗不安剤」と書かれていました。これは睡眠導入剤とは違うのですか?

A. 薬の添付文書や説明書には、薬理作用に基づいた正式な分類名が記載されます。「睡眠鎮失剤」や「催眠鎮静剤」は睡眠薬の正式な分類の一つです。また、一部の抗不安薬にも眠気を誘う作用があるため、不眠治療に用いられることがあります。これらも広い意味では睡眠を助ける薬であり、医師が患者さんに分かりやすく説明する際に「睡眠導入剤」や「睡眠薬」という言葉を使うことがあります。重要なのは名称の違いではなく、その薬がどのような目的で、どのような作用を持つのかを正しく理解することです。不明な点があれば、必ず処方した医師や薬剤師に確認しましょう。

不眠のタイプによって薬が使い分けられる

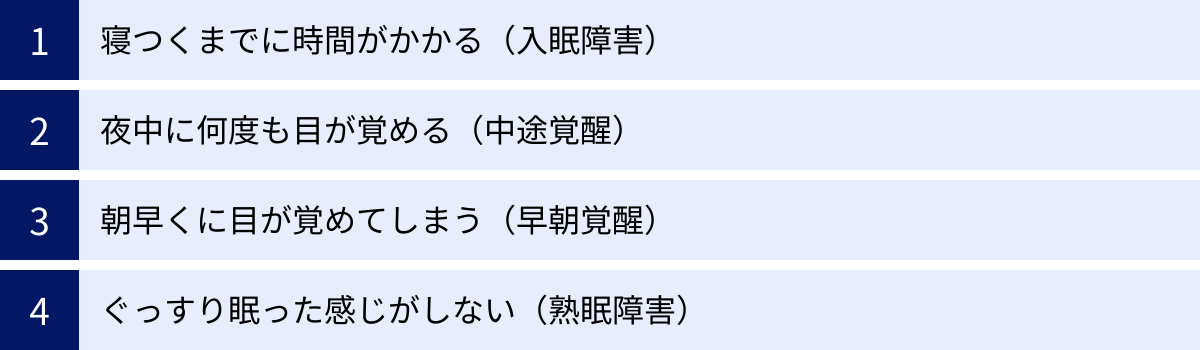

一口に「不眠」と言っても、その症状は人それぞれです。効果的な治療を行うためには、自分がどのタイプの不眠に当てはまるのかを把握し、それに合った薬を選択することが極めて重要です。不眠症は、主に以下の4つのタイプに分類されます。

- 入眠障害

床に就いてから寝つくまでに、30分〜1時間以上かかる状態です。「眠ろう」とすればするほど目が冴えてしまい、焦りや不安を感じることも少なくありません。ストレスや心配事が原因であることが多いとされます。 - 中途覚醒

睡眠中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない状態です。加齢に伴って眠りが浅くなることで起こりやすくなるほか、睡眠時無呼吸症候群や、夜間の頻尿なども原因となり得ます。 - 早朝覚醒

本来起きる予定の時刻よりも2時間以上も早く目が覚めてしまい、二度寝ができない状態です。高齢者や、うつ病の患者さんによく見られる症状です。 - 熟眠障害

睡眠時間は十分に確保できているにもかかわらず、ぐっすり眠れたという満足感が得られない状態です。眠りが浅く、日中に強い眠気や倦怠感を感じることが特徴です。

これらの不眠タイプに応じて、医師は睡眠薬の「作用時間」を考慮して処方を決定します。例えば、寝つきだけが悪い入眠障害の患者さんには、服用後すぐに効果が現れ、翌朝には作用が消えている「超短時間作用型」や「短時間作用型」の薬が適しています。これが、一般的に「睡眠導入剤」と呼ばれるタイプの薬です。

一方、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒や、朝早くに目が覚めてしまう早朝覚醒に悩む人には、朝方まで効果が持続する「短時間作用型」や「中時間作用型」の薬が必要になる場合があります。ぐっすり眠れない熟眠障害の場合も同様です。

このように、「睡眠導入剤」という通称は、主に「入眠障害」の治療に使われる作用時間の短い睡眠薬を指していると理解しておくと分かりやすいでしょう。しかし、自己判断で「自分は寝つきが悪いだけだから、作用の短い薬でいいはずだ」と決めるのは危険です。不眠の原因は複雑であり、複数のタイプを併発していることも少なくありません。専門医による正確な診断のもと、最も適した薬を選択することが、安全で効果的な治療への第一歩となります。

【種類別】睡眠薬(睡眠導入剤)の作用と特徴

睡眠薬は、脳内のどの部分に、どのように働きかけるか(作用機序)によって、いくつかの系統に分類されます。それぞれに異なる特徴、メリット、デメリットがあり、患者さんの症状や体質、背景にある疾患などを考慮して使い分けられます。ここでは、現在主流となっている4つの系統と、その他の薬について、その作用と特徴を詳しく解説します。

| 薬の種類 | 主な作用機序 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン系 | GABAの働きを強め、脳全体の活動を抑制 | 効果が強く、抗不安作用や筋弛緩作用も併せ持つ | 依存性、耐性、ふらつき、記憶障害のリスクが高い |

| 非ベンゾジアゼピン系 | GABA受容体のうち睡眠に特化した部分に作用 | 筋弛緩作用などが弱く、ふらつき等の副作用が少ない | 依存性や耐性のリスクはゼロではない |

| メラトニン受容体作動薬 | 睡眠ホルモン「メラトニン」の受容体を刺激 | 自然な眠りを促し、依存性の心配がほとんどない | 効果が穏やか。即効性は期待しにくい |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 覚醒物質「オレキシン」の働きをブロック | 自然な睡眠覚醒リズムに近く、依存性が極めて低い | 比較的新しい薬。悪夢の副作用報告がある |

ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン(BZD)系睡眠薬は、古くから使われている歴史のある薬です。脳内の神経伝達物質であるGABA(ギャバ)の働きを強めることで効果を発揮します。GABAは、神経細胞の興奮を鎮める「抑制性」の神経伝達物質です。ベンゾジアゼピン系の薬は、このGABAが結合する「GABA-A受容体」に作用し、受容体の働きを活性化させます。その結果、脳全体の活動が強力に抑制され、眠気が引き起こされるのです。

この系統の薬は、催眠作用だけでなく、不安を和らげる「抗不安作用」や、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」も併せ持っているのが大きな特徴です。そのため、強い不安や緊張から眠れない患者さんに対しては高い効果が期待できます。

一方で、デメリットも少なくありません。効果が強力な分、副作用も出やすい傾向にあります。特に問題となるのが「依存性」と「耐性」です。長期間服用を続けると、薬がないと眠れなくなる精神的依存や、薬をやめると不眠や不安が悪化する身体的依存を形成しやすくなります。また、次第に同じ量では効かなくなってくる「耐性」も生じやすいとされています。

さらに、筋弛緩作用が原因で、夜間のふらつきや転倒のリスクが高まります。特に高齢者の場合は、転倒による骨折が寝たきりにつながる危険性もあるため、使用には慎重な判断が求められます。このため、近年では、より安全性の高い新しいタイプの薬が第一選択となるケースが増えています。

非ベンゾジアゼピン系

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ベンゾジアゼピン系が抱える副作用の問題を軽減するために開発された薬です。作用機序はベンゾジアゼピン系とよく似ており、同じくGABA-A受容体に作用します。しかし、決定的な違いは、GABA-A受容体の中でも、特に催眠作用に関わるサブタイプ(ω1受容体)に選択的に作用する点です。

この選択性により、抗不安作用や筋弛緩作用は比較的弱く、催眠作用に特化した効果が期待できます。その結果、ベンゾジアゼピン系に比べて、日中への眠気の持ち越しや、ふらつき・転倒といった副作用が起こりにくいとされています。

また、依存性や耐性のリスクもベンゾジアゼピン系よりは低いと考えられており、現在の不眠症治療、特に「睡眠導入剤」として処方される薬の主流となっています。

ただし、副作用のリスクがゼロというわけではありません。服用方法を誤れば、記憶障害(健忘)を引き起こす可能性はありますし、依存性が全くないわけでもありません。あくまでベンゾジアゼピン系と比較して安全性が高いという位置づけであり、医師の指示に従って正しく服用することが大前提となります。

メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は、これまで紹介したGABAに働きかける薬とは全く異なるアプローチで睡眠を促します。この薬は、私たちの体内で「睡眠ホルモン」として知られるメラトニンが結合する「メラトニン受容体」を刺激することで作用します。

メラトニンは、体内時計を調整する重要なホルモンです。通常、朝に太陽の光を浴びると分泌が止まり、夜になって暗くなると分泌量が増えて、私たちを自然な眠りへと誘います。メラトニン受容体作動薬は、この体内時計のリズムを整えることで、生理的な眠りをサポートするのです。

この薬の最大のメリットは、安全性が非常に高いことです。強制的に脳の機能を抑制するわけではないため、ふらつきや記憶障害といった副作用がほとんどなく、依存性や耐性の心配もありません。そのため、薬の副作用が懸念される高齢者や、生活リズムの乱れが不眠の原因となっている人に特に適しています。

一方で、効果の現れ方は非常に穏やかです。GABAに作用する薬のように、飲んですぐに強い眠気が来るわけではなく、継続して服用することで徐々に睡眠リズムが整い、効果を実感できるようになります。即効性を求める人には不向きかもしれませんが、時間をかけてでも自然な形で睡眠を改善したい場合に最適な選択肢の一つです。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシン受容体拮抗薬は、2014年に登場した最も新しいタイプの睡眠薬です。これもまた、従来薬とは全く異なる作用機序を持っています。脳の視床下部で作られる「オレキシン」という神経伝達物質の働きをブロックすることで、睡眠を促します。

オレキシンは、脳を「覚醒」状態に維持するための重要な物質です。日中に活発に分泌され、私たちが起き続けていられるように働いています。このオレキシンが受容体に結合するのを阻害(拮抗)することで、覚醒のスイッチをオフにし、脳を自然な睡眠状態へと移行させるのが、この薬のメカニズムです。

「強制的に眠らせる」のではなく、「覚醒を止める」という、より生理的な睡眠覚醒メカニズムに近い作用を持つため、依存性のリスクが極めて低いとされています。また、睡眠の質、特に深い睡眠を増やす効果も報告されており、中途覚醒や熟眠障害の改善に高い効果が期待されています。

比較的新しい薬であるため長期的なデータはまだ蓄積中ですが、従来の睡眠薬が抱えていた多くの問題を克服する可能性を秘めた薬として注目されています。ただし、副作用として悪夢を見ることがある、という報告もあります。

その他の睡眠薬(抗うつ薬など)

上記4つの系統のほかにも、不眠の治療に用いられる薬があります。代表的なのが、鎮静作用(眠気を誘う作用)を持つ一部の抗うつ薬です。

本来の目的はうつ病の治療ですが、その副作用である眠気を利用して、不眠症状の改善を図ることがあります。特に、不眠の背景にうつ病や強い不安障害が隠れている場合、不眠と根本原因の両方にアプローチできるため、積極的に選択されることがあります。

これらの薬は、睡眠薬として開発されたわけではないため、依存性のリスクは低いとされています。しかし、口の渇きや便秘、体重増加など、特有の副作用が出ることがあります。不眠の原因や併存する疾患を総合的に判断し、医師がその必要性を認めた場合にのみ処方される、専門性の高い選択肢と言えるでしょう。

効果の持続時間による4つの分類

睡眠薬を選択する上で、作用機序と並んで非常に重要なのが「効果の持続時間」です。薬を服用してから体内の薬物濃度が半分になるまでの時間(血中濃度半減期)を目安に、睡眠薬は大きく4つのタイプに分類されます。どのタイプの薬を選ぶかは、患者さんが抱える不眠の症状(入眠障害、中途覚醒など)に直結します。

| 分類 | 半減期(目安) | 特徴 | 適した不眠タイプ | 主な注意点 |

|---|---|---|---|---|

| ① 超短時間作用型 | 2~4時間 | 即効性があり、翌朝に残りにくい | 入眠障害 | 健忘、反跳性不眠(急な中断時) |

| ② 短時間作用型 | 6~10時間 | 寝つきを良くし、朝まで効果が持続 | 入眠障害、中途覚醒 | 人により翌朝に眠気が残ることがある |

| ③ 中時間作用型 | 12~24時間 | 効果の持続時間が長い | 中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害 | 翌日への持ち越し(眠気、ふらつき) |

| ④ 長時間作用型 | 24時間以上 | 非常に長く作用し、抗不安作用も強い | 不安が強い不眠、早朝覚醒 | 持ち越しが強く、日中の活動に影響大 |

① 超短時間作用型

超短時間作用型は、服用後15〜30分程度で効果が現れ、2〜4時間で作用が消失する、最も作用時間の短いタイプの睡眠薬です。いわゆる「睡眠導入剤」の代表格と言えるでしょう。

最大のメリットは、その即効性と、翌朝への影響の少なさです。薬が速やかに代謝・排泄されるため、翌日に眠気やだるさを持ち越すリスクがほとんどありません。そのため、「布団に入ってもなかなか寝付けない」という典型的な入眠障害に悩む人にとって、最適な選択肢となります。翌日に重要な仕事や運転を控えている場合など、朝はスッキリと目覚めたい人に適しています。

一方で、デメリットもあります。作用時間が短すぎるため、夜中に目が覚めてしまう中途覚醒や、朝早くに目が覚めてしまう早朝覚醒には効果が不十分なことがあります。また、血中濃度が急激に立ち上がり、その後急速に低下するため、服用してから眠るまでの間の出来事を忘れてしまう「前向性健忘」という副作用が比較的起こりやすいとされています。さらに、急に服用を中止すると、以前よりも強い不眠に襲われる「反跳性不眠」のリスクも他のタイプより高い傾向にあります。

② 短時間作用型

短時間作用型は、半減期が6〜10時間程度で、超短時間作用型と中時間作用型の中間に位置するタイプです。現在、処方される睡眠薬の中で最も多く使われているのが、この短時間作用型です。

寝つきを良くする効果(入眠改善効果)に加え、睡眠を維持する効果も期待できるのが特徴です。服用後30分〜1時間ほどで効果が現れ、標準的な睡眠時間である7〜8時間にわたって作用が持続するため、入眠障害だけでなく、軽度の中途覚醒にも対応可能です。

超短時間作用型に比べると、翌朝に眠気やふらつきが残る可能性はわずかに高まりますが、それでも中時間作用型や長時間作用型よりは格段に少なく、バランスの取れたタイプと言えます。「寝つきも悪いし、夜中に一度は目が覚めてしまう」といった、複合的な悩みを抱える多くの患者さんに適しています。非ベンゾジアゼピン系薬の多くが、この短時間作用型に分類されます。

③ 中時間作用型

中時間作用型は、半減期が12〜24時間と長く、一日を通して効果が持続するタイプの睡眠薬です。

このタイプの薬は、夜中に何度も目が覚めてしまう中途覚醒や、明け方に目が覚めてしまう早朝覚醒といった、睡眠の維持が困難な症状に対して高い効果を発揮します。また、ぐっすり眠った感じがしない熟眠障害の改善も期待できます。

しかし、作用時間が長いということは、翌日の午前中、あるいは一日中、薬の影響が残るリスクが高いことを意味します。日中の強い眠気、集中力や判断力の低下、ふらつきといった「持ち越し効果」が顕著に現れやすいのが最大のデメリットです。特に高齢者の場合、ふらつきによる転倒・骨折のリスクが看過できないため、処方は非常に慎重に行われます。

日中の活動への影響が大きいため、現在では睡眠薬の第一選択として用いられることは少なくなりましたが、症状が重い場合や、日中にも強い不安が続く場合など、医師の判断で選択されることがあります。

④ 長時間作用型

長時間作用型は、半減期が24時間以上にも及ぶ、最も作用時間の長いタイプの睡眠薬です。一度服用すると、薬の成分が2〜3日、あるいはそれ以上体内に留まることもあります。

催眠作用に加えて強い抗不安作用を併せ持つものが多く、かつては日中の不安もコントロールする目的で広く使われていました。しかし、日中の眠気や認知機能への影響が非常に大きいため、そのデメリットが問題視されるようになりました。日常生活に支障をきたすリスクが高く、依存性も形成しやすいため、現在では不眠症治療の目的で新規に処方されることはほとんどありません。

ただし、他の精神疾患の治療において、その鎮静作用や抗不安作用を期待して使用されるケースや、てんかんの治療薬として用いられるケースはあります。不眠症治療においては、より安全で作用時間のコントロールがしやすい他のタイプの薬が優先されるのが現代の標準的な考え方です。

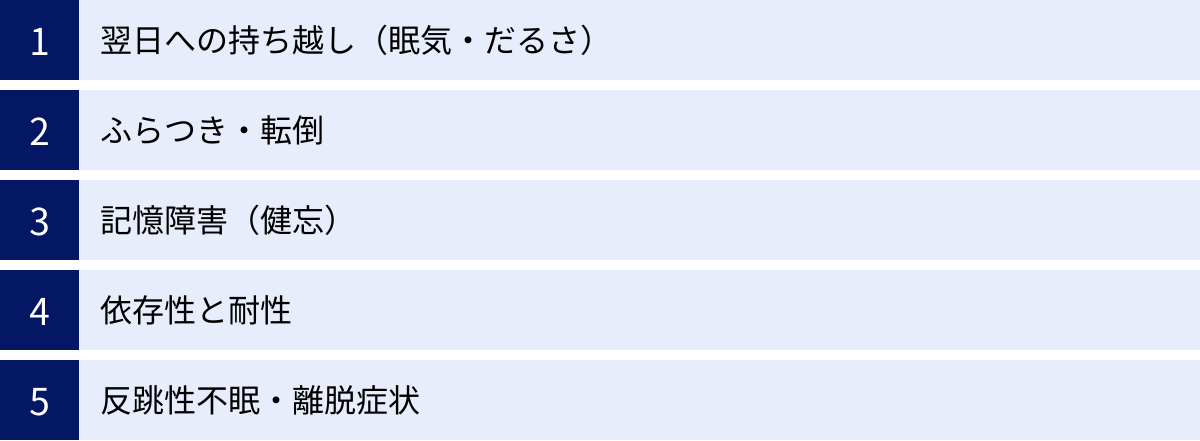

睡眠薬(睡眠導入剤)の主な副作用とリスク

睡眠薬は、不眠に悩む人にとって非常に有効な治療選択肢ですが、同時に様々な副作用やリスクも伴います。これらのリスクを正しく理解し、適切に対処することが、安全な薬物治療の鍵となります。副作用を過度に恐れて治療を避けるのではなく、「何が、なぜ起こるのか」を知り、医師と連携しながら上手に付き合っていく姿勢が大切です。

翌日への持ち越し(眠気・だるさ)

これは、睡眠薬の副作用として最もよく知られているものの一つです。薬の作用が翌朝まで、あるいは日中まで残ってしまうことで、強い眠気、頭がぼーっとする、体がだるい、集中できないといった症状が現れます。英語では「ハングオーバー」とも呼ばれます。

この副作用は、特に作用時間の長い「中時間作用型」や「長時間作用型」の薬で起こりやすいです。また、個人の体質(薬の代謝能力)や、服用した薬の量、服用した時間帯によっても現れ方が異なります。例えば、夜遅くに薬を飲んだ場合、朝起きる時間までに薬が体から抜けきらず、持ち越しが起こりやすくなります。

もし翌日への持ち越しが気になる場合は、我慢せずに医師に相談しましょう。対策としては、より作用時間の短い薬への変更、用量の減量、服用時間を少し早める、といった方法が考えられます。自己判断で調整するのではなく、必ず専門家のアドバイスを受けることが重要です。

ふらつき・転倒

ふらつきや転倒は、特に高齢者において注意すべき重大な副作用です。これは主に、睡眠薬が持つ「筋弛緩作用」によって引き起こされます。筋肉の緊張が緩むことで、足元がおぼつかなくなり、バランスを崩しやすくなるのです。

この副作用は、筋弛緩作用が強い「ベンゾジアゼピン系」の睡眠薬で特に顕著です。夜中にトイレなどで起きた際に、まだ薬の効果が強く残っていると、ふらついて転倒し、骨折などの大怪我につながる危険性があります。高齢者の骨折は、そのまま寝たきり状態になるリスクをはらんでいるため、細心の注意が必要です。

対策としては、まず筋弛緩作用の少ない「非ベンゾジアゼピン系」や「メラトニン受容体作動薬」「オレキシン受容体拮抗薬」などを選択することが考えられます。また、ベンゾジアゼピン系を使用する場合でも、夜中に起きる際は、急に立ち上がらず、一度ベッドの端に座ってからゆっくりと行動する、寝室からトイレまでの動線に障害物を置かない、足元を照らすライトを用意する、といった環境整備も有効です。

記憶障害(健忘)

睡眠薬を服用した後に、眠りにつくまでの間の出来事を思い出せなくなることがあります。これを「前向性健忘」と呼びます。例えば、薬を飲んだ後に家族と電話で話したり、メールの返信をしたりしたのに、翌朝にはそのことを全く覚えていない、といったケースです。

この副作用は、血中濃度が急激に上昇する「超短時間作用型」の薬で比較的起こりやすいとされています。また、アルコールと一緒に服用すると、このリスクは著しく増大します。

健忘を防ぐための最も重要な対策は、「薬を飲んだら、すぐに布団に入って目をつぶる」というルールを徹底することです。服用後に他の活動(スマホを見る、仕事の続きをするなど)をすると、その間の記憶が抜け落ちてしまう可能性があります。重要な判断や作業は、必ず薬を飲む前までに済ませておきましょう。そして、アルコールとの併用は絶対に避ける必要があります。

依存性と耐性

睡眠薬について、多くの人が最も懸念するのが「依存」と「耐性」でしょう。

- 耐性:同じ量の薬を長期間使い続けることで、脳がその刺激に慣れてしまい、次第に効果が薄れてくる現象です。効果を得るためにより多くの薬が必要になり、用量がどんどん増えてしまう悪循環に陥る可能性があります。

- 依存:依存には「精神依存」と「身体依存」の二種類があります。

- 精神依存:「この薬がないと眠れない」という強い思い込みや不安から、薬を手放せなくなる状態です。

- 身体依存:薬が体内にある状態に体が慣れてしまい、薬の血中濃度が急に低下すると、様々な不快な症状(離脱症状)が現れる状態です。

これらの問題は、特にベンゾジアゼピン系の薬を長期間・高用量で使用した場合に起こりやすいとされています。脳のGABA受容体が、薬による持続的な強い刺激に適応してしまうことが主な原因です。

依存や耐性を防ぐためには、「漫然と長期間使用しない」ことが最も重要です。睡眠薬はあくまで対症療法であり、不眠の根本原因(ストレス、生活習慣など)の解決と並行して行うべきものです。医師の指導のもと、必要最小限の期間、必要最小限の用量で使用し、症状が改善したら、後述する「減薬」によって中止を目指すのが基本的な方針です。

反跳性不眠・離脱症状

身体依存が形成された状態で、急に睡眠薬の服用を中断すると、心身に様々な不快な症状が現れます。これを「離脱症状」と呼びます。

代表的な離脱症状が「反跳性不眠」です。これは、薬をやめた反動で、服用前よりもかえって強い不眠に襲われる現象を指します。脳が薬による抑制状態に慣れていたところ、急にその抑制が外れることで、神経が過剰に興奮してしまうために起こります。

反跳性不眠以外にも、不安感、焦燥感、イライラ、頭痛、吐き気、発汗、手の震え、耳鳴りなど、多彩な離脱症状が現れることがあります。これらの症状は、特に作用時間が短く、血中濃度が急激に低下する超短時間作用型の薬を急にやめた場合に強く出やすい傾向があります。

こうした苦しい離脱症状を避けるために、絶対に自己判断で薬を中断してはいけません。 睡眠薬をやめる際は、必ず医師と相談し、「漸減法(ぜんげんほう)」という方法で、数週間から数ヶ月かけて少しずつ薬の量を減らしていく必要があります。時間をかけて体を慣らしながら、安全に薬からの離脱を目指すことが鉄則です。

処方薬と市販の睡眠改善薬の違い

不眠に悩んだとき、病院に行く前にまずドラッグストアで市販薬を試してみよう、と考える人もいるかもしれません。しかし、医師が処方する「睡眠薬」と、薬局で買える「睡眠改善薬」は、その成り立ちも作用も全く異なるものです。両者の違いを正しく理解し、自分の状況に合わせて適切に使い分けることが大切です。

| 項目 | 処方薬(睡眠薬) | 市販薬(睡眠改善薬) |

|---|---|---|

| 主成分 | ベンゾジアゼピン系、非BZ系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など | 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン塩酸塩など) |

| 作用機序 | 脳の睡眠・覚醒中枢に直接作用 | 副作用の「眠気」を利用 |

| 目的 | 「不眠症」という病気の治療 | 一時的な不眠症状の緩和 |

| 効果 | 強い | 穏やか |

| 入手方法 | 医師の処方箋が必要 | 薬局・ドラッグストアで購入可能(薬剤師の説明が必要) |

| 注意点 | 依存性、耐性、副作用のリスクがある。医師の管理下で使用。 | 慢性的な不眠には使用不可。緑内障や前立腺肥大など持病によっては禁忌。 |

作用する仕組みの違い

両者の最も根本的な違いは、脳に働きかけるメカニズムです。

医療用の「睡眠薬」は、前述の通り、GABA受容体やメラトニン受容体、オレキシン受容体といった、脳内の睡眠と覚醒を直接コントロールするシステムに作用します。脳の活動を抑制したり、覚醒を止めたり、体内時計を調整したりすることで、積極的に睡眠状態を作り出すことを目的として設計された薬です。

一方、市販の「睡眠改善薬」の主成分は、そのほとんどが「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬です。抗ヒスタミン薬は、本来、アレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を引き起こすヒスタミンの働きを抑えるための薬です。しかし、この薬には副作用として強い眠気を引き起こす作用があります。市販の睡眠改善薬は、この「副作用の眠気」を主作用として利用した製品なのです。脳を直接眠らせるのではなく、眠気を誘発することで入眠を助ける、という間接的なアプローチになります。

効果と目的の違い

作用機序が異なるため、その効果と使用目的も大きく異なります。

処方薬(睡眠薬)は、医師が「不眠症」という病気であると診断した場合に、その治療を目的として処方されます。効果は強力で、様々なタイプの不眠症状に対して、きめ細かく対応することが可能です。その分、副作用のリスクも伴うため、専門家である医師の厳密な管理下で使用される必要があります。

対して市販薬(睡眠改善薬)は、あくまで「一時的な不眠症状の緩和」を目的としています。例えば、旅行や出張による環境の変化、時差ボケ、心配事があって数日間だけ寝つきが悪い、といったケースでの使用が想定されています。効果は処方薬に比べて穏やかです。慢性的な不眠症の治療に用いることはできません。 製品の添付文書にも「不眠症の診断を受けた人は使用しないこと」「2〜3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」といった注意書きが必ず記載されています。

市販薬が向いている人・向いていない人

これらの違いを踏まえると、市販の睡眠改善薬がどのような人に適しているかが見えてきます。

【市販薬が向いている人】

- 原因がはっきりしている一過性の不眠の人:時差ボケ、翌日に大事な試験があるなどの緊張、慣れない場所での宿泊など、原因が一時的なものであり、それが解消されれば元に戻る見込みがある場合。

- 不眠が数日間だけ続いている人:生活上のちょっとしたストレスで、ここ2〜3日寝つきが悪い、といった場合。

【市販薬が向いていない人(使用を避けるべき人)】

- 慢性的な不眠に悩んでいる人:不眠症状が2週間以上続いている場合は、単なる寝つきの悪さではなく「不眠症」という病気の可能性があります。市販薬でごまかさず、医療機関を受診すべきです。

- 医師から不眠症と診断されている人:適切な治療を受ける必要があります。自己判断で市販薬を使用しないでください。

- 特定の持病がある人:抗ヒスタミン薬は「抗コリン作用」という副作用も持っています。これは、口の渇きや便秘のほか、眼圧を上げたり、尿の出を悪くしたりする作用です。そのため、緑内障や前立腺肥大の持病がある人は、症状を悪化させる危険があるため使用できません。

- 高齢者:高齢者は薬の副作用が出やすく、特に抗コリン作用によるせん妄(意識の混乱)や、眠気による転倒のリスクが高いため、使用は推奨されません。

- 日常的に車の運転などをする人:翌日にも眠気が残ることがあり、事故につながる危険性があります。

市販薬は手軽に入手できますが、その使用は限定的です。安易な使用は、根本的な問題の発見を遅らせる可能性もあります。不眠が続く場合は、まず専門医に相談することが最も安全で確実な道です。

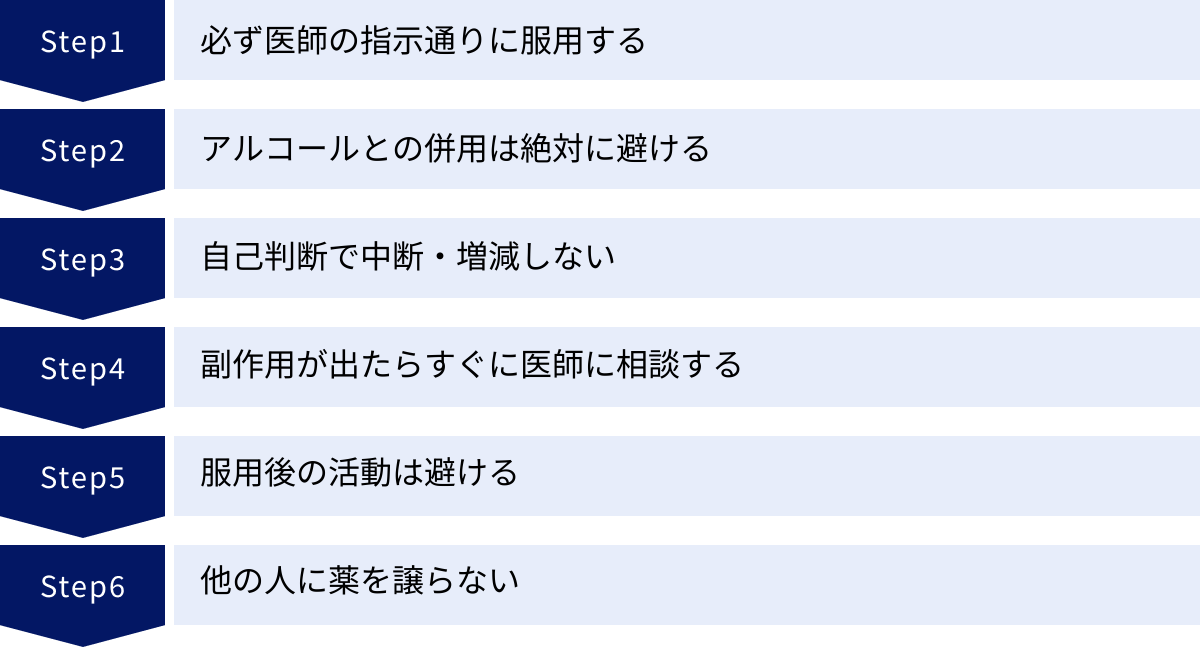

睡眠薬(睡眠導入剤)を服用する際の6つの注意点

睡眠薬は、正しく使えば非常に有効なツールですが、一歩間違えれば深刻な問題を引き起こしかねません。安全に薬物治療を続けるためには、患者さん自身が守るべきいくつかの重要なルールがあります。ここでは、特に注意すべき6つのポイントを解説します。

① 必ず医師の指示通りに服用する

これは最も基本的かつ重要なルールです。医師は、患者さん一人ひとりの年齢、体重、症状、肝臓や腎臓の機能などを総合的に評価した上で、最適な薬の種類と量を決定しています。

- 用法・用量を厳守する:「1回1錠」と指示されたものを、効き目が弱いと感じて自己判断で2錠に増やすようなことは絶対にしてはいけません。作用が強く出すぎて危険な状態になったり、副作用のリスクを高めたりします。

- 服用タイミングを守る:「就寝直前」に服用するよう指示された薬は、そのタイミングを守りましょう。あまり早く飲みすぎると、眠る準備が整う前に強い眠気に襲われて危険です。逆に、寝付けないからと夜中に何度も追加で飲むのも厳禁です。

指示通りに服用しても効果が不十分だと感じたり、逆に効きすぎると感じたりした場合は、次の診察時に必ず医師に伝え、調整してもらいましょう。

② アルコールとの併用は絶対に避ける

睡眠薬とアルコール(お酒)を一緒に飲むことは、極めて危険な行為であり、絶対にやってはいけません。 「寝酒」の習慣がある人は特に注意が必要です。

アルコールと睡眠薬は、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つが体内に入ると、互いの作用を異常に強め合ってしまいます。その結果、以下のような深刻な事態を引き起こす可能性があります。

- 呼吸の抑制:脳の呼吸中枢の働きが過剰に抑制され、呼吸が浅くなったり、止まってしまったりする危険があります。最悪の場合、命に関わります。

- 記憶障害(健忘):薬単独よりもはるかに強い健忘が起こりやすくなります。飲酒後から眠るまでの記憶が完全に失われることも珍しくありません。

- ふらつき・転倒:判断力や運動機能が著しく低下し、転倒による大怪我のリスクが飛躍的に高まります。

- 異常行動:もうろうとした状態で無意識に徘徊したり、支離滅裂な言動をとったりすることがあります。

睡眠薬を服用している期間中は、原則として禁酒するのが最も安全です。

③ 自己判断で中断・増減しない

「最近よく眠れるようになったから、もう薬は要らないだろう」と、自己判断で急に服用をやめてしまうのも危険です。前述したように、急な中断は「反跳性不眠」や様々な「離脱症状」を引き起こす原因となります。かえって症状が悪化し、薬をやめられなくなる悪循環に陥りかねません。

薬を減らしたり、やめたりする(減薬・断薬)際には、専門家である医師の管理のもとで、計画的に進める必要があります。一般的には、少しずつ薬の量を減らしていく「漸減法」や、服用する日を一日おき、二日おきと間隔を空けていく方法がとられます。時間をかけて体を慣らしながら、安全に薬からの卒業を目指すことが大切です。

④ 副作用が出たらすぐに医師に相談する

服用を始めてから、翌日の眠気やだるさ、ふらつき、物忘れ、口の渇きなど、何か気になる症状が現れた場合は、我慢せずに速やかに医師や薬剤師に相談してください。

「このくらいは仕方ないだろう」と思い込まず、感じたことを正直に伝えることが重要です。副作用の多くは、薬の種類の変更や用量の調整によって改善できる可能性が高いです。例えば、持ち越しが強いなら作用時間の短い薬へ、ふらつきが気になるなら筋弛緩作用の少ない薬へ変更するといった対応が考えられます。患者さんからのフィードバックは、より適切な処方を見つけるための貴重な情報源となります。

⑤ 服用後の活動は避ける

睡眠薬を飲んだ後は、速やかにベッドや布団に入り、そのまま眠る準備をしてください。服用後に、車の運転や危険を伴う機械の操作、重要な仕事の判断などを行うことは絶対に避けてください。

薬が効き始めると、自分では意識していなくても判断力や注意力が低下しています。この状態で活動すると、思わぬ事故につながる危険性があります。また、前向性健忘のリスクもあるため、服用後に電話やメールのやり取りなどをすると、後でトラブルの原因になる可能性もあります。「飲んだら寝る」、このシンプルなルールを徹底しましょう。

⑥ 他の人に薬を譲らない

「友人も眠れないと悩んでいるから、私の薬を分けてあげよう」といった行為は、善意からであっても絶対に行ってはいけません。睡眠薬を他人に譲渡・販売することは、法律(麻薬及び向精神薬取締法)で固く禁じられています。

睡眠薬は、医師がその人の症状や健康状態を診断した上で処方するものです。あなたに合っている薬が、他の人にも合うとは限りません。持病や体質によっては、その薬が重篤な副作用を引き起こす可能性もあります。安易な譲渡は、相手の健康を深刻な危険に晒す行為であることを理解してください。

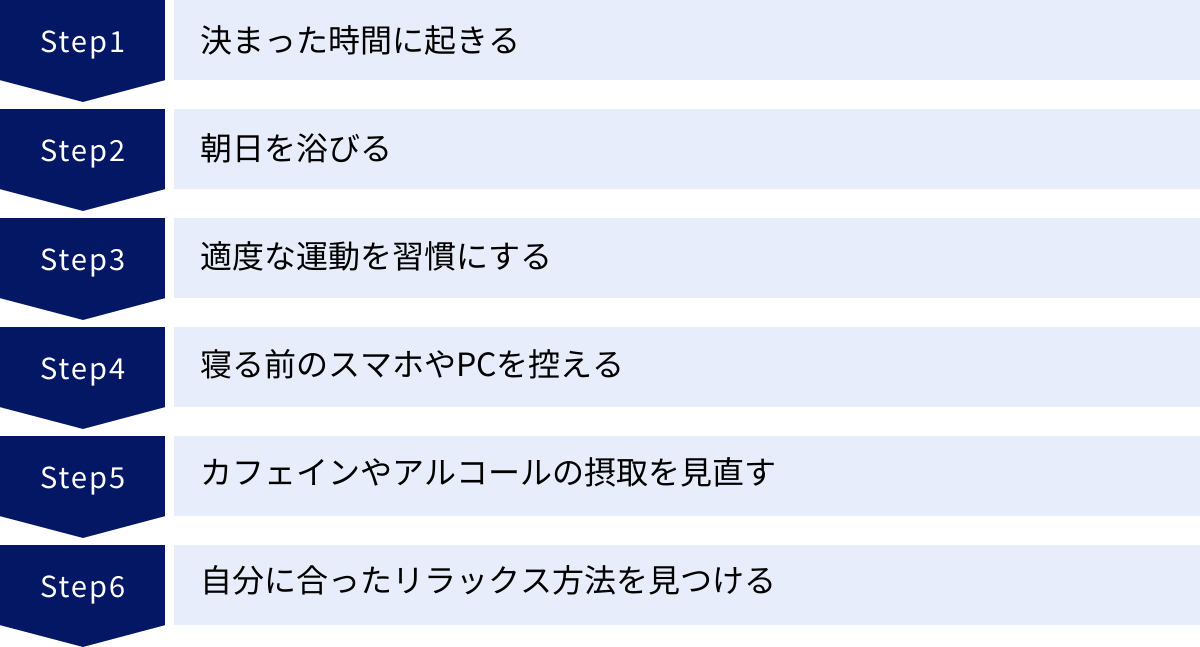

薬に頼らず睡眠の質を改善する6つの方法

睡眠薬は不眠症の有効な治療法ですが、薬だけに頼るのではなく、生活習慣を見直して睡眠の質そのものを向上させることが、根本的な解決には不可欠です。薬物療法と並行して、これから紹介するセルフケア(睡眠衛生指導)を実践することで、よりスムーズな症状の改善や、薬からの離脱が期待できます。

① 決まった時間に起きる

意外に思われるかもしれませんが、良い睡眠のためには「決まった時間に寝る」ことよりも「決まった時間に起きる」ことの方が重要です。私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。毎朝同じ時間に起きることで、この体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れるリズムが整いやすくなります。

休日に「寝だめ」をすると、このリズムが大きく乱れてしまいます。平日の睡眠不足を補いたい気持ちは分かりますが、休日の起床時刻のズレは、普段の時刻から1〜2時間以内にとどめるのが理想です。どうしても眠い場合は、昼間に30分以内の短い昼寝をとるようにしましょう。

② 朝日を浴びる

決まった時間に起きることとセットで実践したいのが、起床後に太陽の光を浴びることです。朝日を浴びると、脳への強力な覚醒スイッチが入ります。光の刺激が網膜から脳に伝わると、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌がピタッと止まり、体が活動モードに切り替わります。

さらに重要なのは、朝日を浴びてから約14〜16時間後に、再びメラトニンの分泌が始まるという点です。つまり、朝7時に起きて光を浴びれば、夜の21時〜23時頃に自然と眠くなる、というサイクルが作られるのです。カーテンを開けて部屋に光を取り込む、ベランダに出る、短い散歩をするなど、15分程度で十分なので、毎朝の習慣にすることをおすすめします。

③ 適度な運動を習慣にする

日中の適度な運動は、寝つきを良くし、深い睡眠(徐波睡眠)を増やす効果があることが科学的に証明されています。運動によって生じる心地よい疲労感は、スムーズな入眠を助けます。また、運動には体温を一時的に上昇させる効果があります。運動後に体温が徐々に下がる過程で、眠気が誘発されやすくなります。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動です。週に3〜5回、1回30分程度を目安に、無理のない範囲で続けてみましょう。ただし、タイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させてしまい、かえって寝つきを悪くします。 運動は、夕方から就寝の3時間前くらいまでに終えるのが理想的です。

④ 寝る前のスマホやPCを控える

現代人の睡眠の質を低下させている大きな原因の一つが、就寝前のデジタルデバイスの使用です。スマートフォン、パソコン、タブレット、テレビなどの画面からは「ブルーライト」という強い光が発せられています。このブルーライトは、朝日と同様に、脳に「昼間だ」と錯覚させ、メラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

寝る直前までスマホを眺めていると、脳が覚醒状態になってしまい、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりする原因となります。理想は、就寝の1〜2時間前からはこれらのデバイスの使用を控えることです。寝室にスマホを持ち込まない、というルールを作るのも良いでしょう。

⑤ カフェインやアルコールの摂取を見直す

飲み物も睡眠に大きな影響を与えます。

- カフェイン:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強い覚醒作用があります。この作用は、個人差はありますが摂取後30分〜1時間でピークに達し、効果が半減するまでに4時間以上かかるとされています。良質な睡眠のためには、少なくとも就寝の4時間前からはカフェインの摂取を避けるようにしましょう。

- アルコール:アルコール(お酒)を飲むと、リラックスして寝つきが良くなるように感じられますが、これは間違いです。アルコールは摂取後数時間で体内で分解され、「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質に変化します。これにより、睡眠の後半部分で眠りが浅くなり、中途覚醒の原因となります。また、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなることも増えます。「寝酒」は百害あって一利なしと心得ましょう。

⑥ 自分に合ったリラックス方法を見つける

睡眠前は、心と体をリラックスさせ、副交感神経が優位な状態に切り替えるための「入眠儀式」を取り入れるのが効果的です。

- ぬるめのお風呂に浸かる:38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かると、心身がリラックスします。入浴で上がった深部体温が下がるタイミングで眠気が訪れるため、就寝の1〜2時間前に入浴を済ませるのがおすすめです。

- 穏やかな音楽を聴く、読書をする:激しい音楽や興奮する内容の本は避け、心地よいと感じる音楽や、落ち着いた内容の本を選びましょう。

- 軽いストレッチやヨガ:筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。

- アロマテラピー:ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りを活用するのも良い方法です。

- 深呼吸や瞑想:呼吸に意識を集中させることで、頭の中の雑念を払い、心を落ち着かせることができます。

自分にとって「これをすると心地よく眠れる」という方法を見つけ、毎日の習慣にしてみましょう。

不眠で悩んだら何科を受診すべき?

「不眠が続いてつらいけれど、どの病院に行けばいいのか分からない」という方も多いでしょう。不眠の相談ができる医療機関はいくつかあります。症状や状況に応じて、適切な場所を選ぶことが大切です。

まずはかかりつけ医に相談

もし、高血圧や糖尿病などで定期的に通院している内科など、日頃からお世話になっている「かかりつけ医」がいる場合は、まずそこで相談してみるのが良いでしょう。

かかりつけ医に相談するメリットは、あなたの普段の健康状態や生活背景をよく理解してくれている点です。また、不眠の原因は精神的なストレスだけとは限りません。例えば、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、あるいは痛みや痒みを伴う身体疾患など、他の病気が隠れている可能性もあります。かかりつけ医は、そうした身体的な原因がないかをまず診察してくれます。

その上で、専門的な治療が必要だと判断された場合は、適切な専門医を紹介してもらえます。いきなり専門科に行くのは敷居が高いと感じる方にとって、最初の相談窓口として非常に心強い存在です。

専門は心療内科・精神科

不眠症の診断と専門的な治療を行うのは、主に心療内科や精神科です。これらの診療科では、睡眠に関する深い知識を持つ医師が、詳細な問診を通じて不眠の原因を探り、最適な治療法を提案してくれます。

- 心療内科:ストレスが原因で体に症状(心身症)が現れている場合を主に扱います。不眠の背景に、仕事や家庭のストレス、環境の変化など、心理的な要因が強く関わっている場合に適しています。

- 精神科:うつ病や不安障害、統合失調症など、心の病気(精神疾患)を専門に扱います。不眠が、これらの精神疾患の一症状として現れているケースも少なくありません。根本的な疾患の治療と並行して、不眠の改善を図っていきます。

実際には、心療内科と精神科で扱われる領域は重なっている部分も多く、どちらを受診しても不眠の専門的な相談に乗ってもらえます。

治療法も、単に睡眠薬を処方するだけではありません。薬物療法のほか、ものの考え方や行動の癖を修正することで不眠の改善を目指す「不眠症に対する認知行動療法(CBT-I)」や、カウンセリングなど、多角的なアプローチを受けることができます。

「精神科」と聞くと、少し怖いイメージや抵抗感を抱く方もいるかもしれませんが、不眠は誰もが経験しうる非常に一般的な悩みです。風邪をひいたら内科に行くのと同じように、眠れなくて困ったら専門家に相談する、という気軽な気持ちで受診を検討してみてください。

まとめ:専門医と相談して自分に合った治療法を選ぼう

この記事では、睡眠導入剤と睡眠薬の違いから、薬の種類、副作用、正しい使い方、そして薬に頼らないセルフケアまで、睡眠に関する包括的な情報をお届けしました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 「睡眠導入剤」と「睡眠薬」に医学的な違いはなく、「睡眠導入剤」は作用時間の短い睡眠薬の通称です。

- 睡眠薬は、作用する仕組み(ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など)と、効果の持続時間によって分類され、不眠のタイプに応じて使い分けられます。

- 睡眠薬には、翌日への持ち越し、ふらつき、記憶障害、そして依存性や耐性といった副作用・リスクが伴います。これらを正しく理解し、医師の指示通りに服用し、アルコールとの併用を避け、自己判断で中断しないことが極めて重要です。

- 市販の睡眠改善薬は、一時的な不眠症状を緩和するためのものであり、慢性的な不眠症の治療には使えません。不眠が続く場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

そして何よりも大切なのは、薬だけに頼るのではなく、生活習慣の改善を同時に進めることです。決まった時間に起きて朝日を浴び、日中は適度な運動を心がけ、寝る前の過ごし方を見直すといった「睡眠衛生」を整えることが、不眠の根本的な解決につながります。

睡眠薬は、つらい不眠症状を和らげ、生活の質を取り戻すための強力な味方です。しかし、それはあくまで治療の一環であり、ゴールではありません。不眠の悩みは一人で抱え込まず、かかりつけ医や心療内科・精神科などの専門医に相談し、薬物療法とセルフケアを組み合わせた、あなたにとって最適な治療法を見つけていきましょう。正しい知識と適切なサポートがあれば、快適な睡眠を取り戻すことは十分に可能です。