「最近、気分が落ち込みがちでやる気が出ない」「夜、なかなか寝付けない」「なんだかイライラしやすい」。もし、あなたがこのような心身の不調を感じているなら、その原因は「セロトニン」の不足かもしれません。

セロトニンは、私たちの心と体のバランスを整えるために欠かせない神経伝達物質で、「幸せホルモン」とも呼ばれています。このセロトニンが十分に分泌されていると、心は穏やかになり、幸福感を得やすくなります。しかし、ストレスや不規則な生活、栄養の偏りなど、現代社会にありがちな要因によってセロトニンは不足しがちです。

この記事では、幸せホルモン「セロトニン」の基本的な役割から、不足することで生じる心身への影響、そして日常生活の中でセロトニンを効果的に増やすための具体的な方法まで、網羅的に解説します。食事、運動、生活習慣といった様々な角度から、今日からすぐに実践できる10の秘訣を紹介しますので、ぜひあなたの健やかな毎日のために役立ててください。

目次

幸せホルモン「セロトニン」とは?

セロトニンは、脳内の神経伝達物質の一つであり、私たちの感情や精神面、睡眠、さらには身体的な機能に至るまで、多岐にわたる重要な役割を担っています。正式には「5-ヒドロキシトリプタミン(5-HT)」と呼ばれ、脳内のセロトニン神経から分泌されます。

セロトニンは、同じく神経伝達物質である「ドーパミン(喜び、快楽)」や「ノルアドレナリン(恐怖、興奮)」と密接に関連しながら、これらの感情の働きを適切にコントロールし、精神的なバランスを保つ司令塔のような存在です。ドーパミンやノルアドレナリンが過剰に分泌されて暴走しないように、セロトニンがブレーキをかけ、心の平穏を維持しています。

この働きから、セロトニンはしばしば「幸せホルモン」と呼ばれます。セロトニンが十分に分泌されていると、私たちは心の落ち着きや満足感、幸福感を感じやすくなるのです。しかし、その重要性は精神面だけに留まりません。体内で作られるセロトニンのうち、脳内に存在するのはわずか数パーセントで、約90%は小腸などの消化管に存在すると言われています。腸内のセロトニンは、腸の蠕動(ぜんどう)運動をコントロールするなど、消化機能にも深く関わっています。

このように、セロトニンは心と体の両方において、私たちが健康で安定した生活を送るための基盤となる、極めて重要な物質なのです。

セロトニンの3つの主な役割

セロトニンが持つ多岐にわたる働きの中でも、特に私たちの心身の健康に直結する3つの主な役割について、詳しく見ていきましょう。

精神を安定させる

セロトニンの最も代表的な役割は、心のバランスを保ち、精神を安定させることです。前述の通り、セロトニンはドーパミンやノルアドレナリンといった他の神経伝達物質の働きを調整する役割を担っています。

例えば、ノルアドレナリンは、危険やストレスに直面した際に分泌され、心拍数を上げたり血圧を上昇させたりして、体を「闘争か逃走か」の状態に備えさせます。これは生命を維持するために不可欠な反応ですが、過剰になると不安や緊張、イライラ、攻撃性の高まりに繋がります。一方、ドーパミンは目標を達成した時などに分泌され、喜びや快感、意欲をもたらしますが、これも過剰になると依存や衝動的な行動を引き起こす可能性があります。

セロトニンは、これら2つの神経伝達物質が過剰に働きすぎないように抑制し、感情の大きな波を穏やかにします。これにより、私たちは過度な不安や興奮から解放され、冷静さや平常心を保つことができます。セロトニンが十分に満たされている状態は、まるで穏やかな海のように、心が静かで安定している状態と言えるでしょう。この精神安定作用こそが、セロトニンが「幸せホルモン」と呼ばれる所以なのです。

睡眠の質を高める

セロトニンは、質の高い睡眠に不可欠な「メラトニン」という睡眠ホルモンの原料になります。日中、私たちが太陽の光を浴びると、脳内でセロトニンの合成が活発になります。そして、夜になり暗くなると、日中に作られたセロトニンを材料にしてメラトニンが生成・分泌されるのです。

メラトニンは、自然な眠りを誘い、深く質の高い睡眠を維持するために重要な役割を果たします。つまり、日中にセロトニンを十分に作っておくことが、夜の快眠に直結するわけです。

また、セロトニン自体も、覚醒と睡眠のリズムを整える体内時計に深く関わっています。朝、光を浴びることでセロトニン神経が活性化し、心と体をスッキリと覚醒した状態に切り替えてくれます。この朝の覚醒が、夜の自然な入眠への第一歩となります。

したがって、セロトニンが不足すると、メラトニンの生成が減ってしまい、「寝つきが悪い(入眠障害)」「夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)」「朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)」といった睡眠の質の低下に繋がる可能性があります。「朝のセロトニンが夜のメラトニンを作る」というサイクルを理解することが、睡眠改善の鍵となります。

痛みを調整する

あまり知られていませんが、セロトニンには体内の痛みを抑制するという重要な役割もあります。私たちの体には、脳から脊髄へと痛みの信号を抑制する「下行性疼痛抑制系(かこうせいとうつうよくせいけい)」という仕組みが備わっています。セロトニンは、このシステムを活性化させる主要な神経伝達物質の一つです。

怪我や病気によって体のどこかに痛みが生じると、その信号は神経を通って脳に伝達されます。下行性疼痛抑制系は、この痛みの信号が脳に伝わる途中でブレーキをかけ、痛みの感覚を和らげる働きをします。セロトニンが十分に分泌されていると、このブレーキシステムが正常に機能し、痛みをコントロールしやすくなります。

しかし、セロトニンが不足すると、この痛みの抑制システムがうまく働かなくなり、通常であれば気にならないようなわずかな刺激でも強い痛みとして感じてしまったり、慢性的な痛みが続いてしまったりすることがあります。原因不明の頭痛や腰痛、関節痛などの慢性疼痛に悩む人の中には、このセロトニン不足が関係しているケースも少なくないと考えられています。

セロトニンが不足すると起こる心身の不調

セロトニンが私たちの心身の健康維持にいかに重要であるかを見てきましたが、逆に不足してしまうと、どのような不調が現れるのでしょうか。精神面と身体面の両方から、具体的な例を見ていきましょう。

精神的な不調の例

セロトニンの不足が最も顕著に影響を及ぼすのが精神面です。感情のブレーキ役が利かなくなるため、様々な精神的な不調を引き起こす可能性があります。

- 気分の落ち込み、憂うつ感:理由もなく気分が沈み、何事にも興味や喜びを感じられなくなる。これはうつ病の中核的な症状と関連しています。

- 不安感、焦燥感:常に漠然とした不安に駆られたり、些細なことでパニックになったりしやすくなります。不安障害やパニック障害との関連も指摘されています。

- イライラ、攻撃性の高まり:感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなったり、他者に対して攻撃的になったりします。

- 意欲・集中力の低下:やる気が起きず、物事を始めるのが億劫になったり、仕事や勉強に集中できなくなったりします。

- 強迫観念:特定の考えやイメージが頭から離れなくなる、同じ行動を繰り返してしまうといった、強迫性障害の症状にもセロトニン不足が関わっているとされています。

これらの症状は、うつ病や不安障害といった精神疾患の引き金になることもあり、決して軽視できません。

身体的な不調の例

セロトニン不足の影響は、精神面だけでなく身体にも現れます。

- 睡眠障害:メラトニンの生成が滞るため、不眠(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)に悩まされるようになります。

- 慢性的な疲労感:質の良い睡眠がとれないため、日中に強い眠気や倦怠感が続きます。

- 慢性疼痛:痛みを抑制する機能が低下し、頭痛、首や肩のこり、腰痛、線維筋痛症などの原因不明の痛みが現れやすくなります。

- 消化器系の不調:腸の働きをコントロールするセロトニンが不足すると、便秘や下痢を繰り返す過敏性腸症候群(IBS)などの症状を引き起こすことがあります。

- 姿勢の悪化:セロトニンは、重力に対して姿勢を保つ「抗重力筋」の働きにも関わっています。不足すると、背中が丸まりやすくなるなど、姿勢が悪くなることがあります。

- めまい、耳鳴り:自律神経のバランスが崩れることで、めまいや耳鳴りが起こることもあります。

このように、セロトニン不足は心と体の両面に深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。

セロトニンが不足する主な原因

では、なぜセロトニンは不足してしまうのでしょうか。その主な原因は、私たちの日常生活の中に潜んでいます。

ストレスの蓄積

現代社会における最大の原因の一つが、慢性的なストレスです。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な不安など、私たちは日々様々なストレスに晒されています。

ストレスを感じると、体はそれに対抗するためにセロトニンを大量に消費します。短期的なストレスであれば問題ありませんが、長期間にわたってストレス状態が続くと、セロトニンの産生が消費に追いつかなくなり、結果として脳内のセロトニンが枯渇してしまいます。また、慢性的なストレスはセロトニン神経そのものを疲弊させ、その働きを低下させてしまうことも分かっています。

不規則な生活リズム

セロトニンの分泌は、朝日を浴びてから始まり、夜暗くなると減少するという、体内時計と密接に連動した日内リズムを持っています。

夜更かしや朝寝坊、昼夜逆転の生活など、不規則な生活を続けていると、この体内時計が狂ってしまいます。体内時計が乱れると、セロトニンの分泌リズムも乱れ、必要な時に十分に分泌されなくなってしまいます。特に、朝決まった時間に起きずに太陽の光を浴びないと、セロトニン分泌のスイッチがうまく入らず、一日中ぼーっとした状態が続いてしまうことがあります。

日光を浴びる機会の減少

太陽の光を浴びることは、セロトニンの合成を促す上で非常に重要です。網膜から入った光の刺激が脳の縫線核(ほうせんかく)という部分に伝わり、セロトニン神経を活性化させます。

しかし、デスクワーク中心のライフスタイルや、過度に紫外線を避ける傾向、あるいは日照時間の短い冬の時期などは、意識しないと日光を浴びる機会が減ってしまいます。特に北欧などで冬季にうつ病が増加する「季節性感情障害(冬季うつ病)」は、日照不足によるセロトニン低下が大きな原因の一つと考えられています。

栄養バランスの偏り

セロトニンは、体内で勝手に作られるわけではありません。その原料となるのは、食事から摂取する必要がある必須アミノ酸の「トリプトファン」です。

トリプトファンが不足すれば、当然セロトニンの産生量も減少します。インスタント食品やファストフード中心の食生活、極端なダイエットなどによって栄養バランスが偏ると、トリプトファンが不足しがちになります。また、トリプトファンからセロトニンを合成する過程では、ビタミンB6や炭水化物といった他の栄養素も必要不可欠です。これらの栄養素が一つでも欠けると、セロトニンの合成はスムーズに行われません。

これらの原因を理解し、自身の生活習慣を見直すことが、セロトニンを増やし、心身の健康を取り戻すための第一歩となるでしょう。

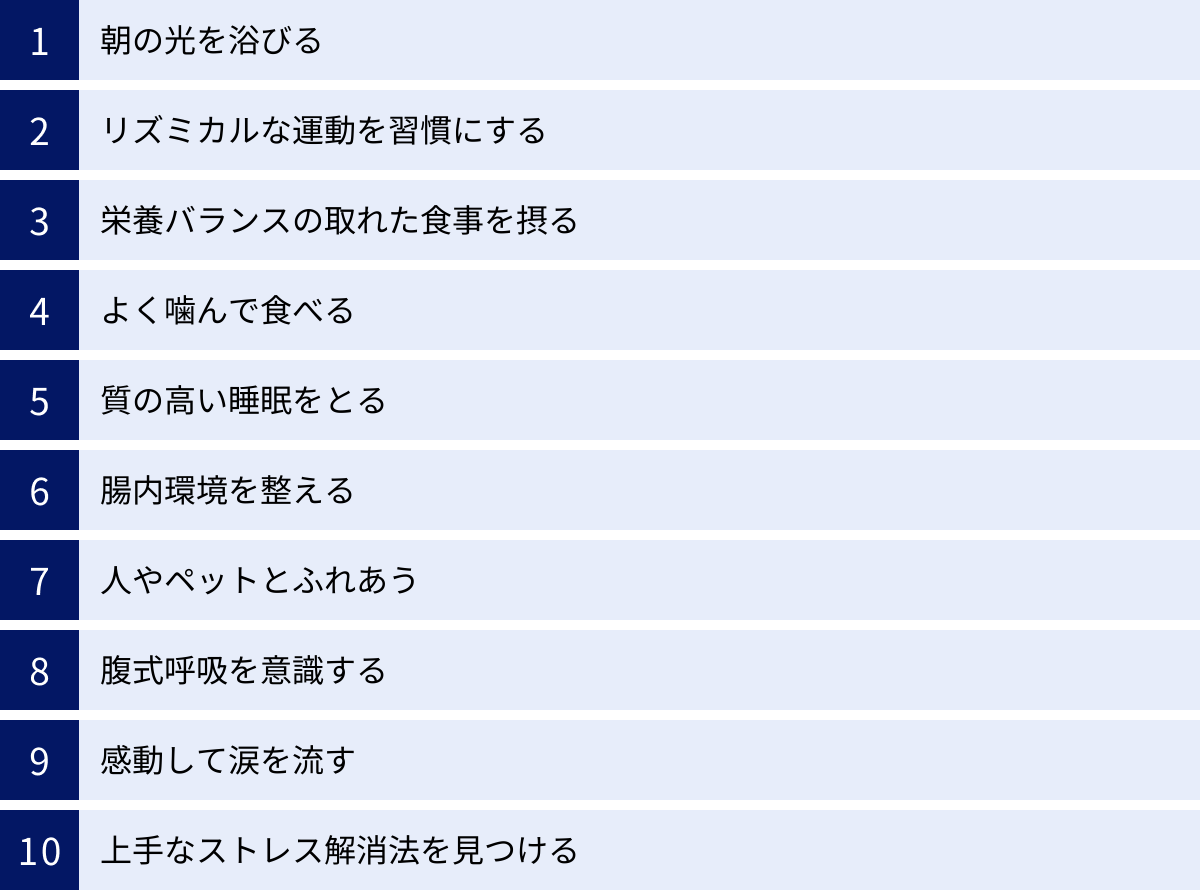

今日からできる!セロトニンを増やす方法10選

セロトニン不足の原因が日常生活にあるということは、裏を返せば、生活習慣を少し見直すだけでセロトニンを増やすことができるということです。ここでは、誰でも今日から始められる、セロトニンを増やすための具体的な方法を10個ご紹介します。特別な道具や難しい知識は必要ありません。毎日の生活に少しずつ取り入れて、継続していくことが何よりも大切です。

① 朝の光を浴びる

セロトニンを増やす上で、最も簡単で効果的な方法が「朝、太陽の光を浴びること」です。朝の光は、乱れた体内時計をリセットし、セロトニン神経を活性化させるスイッチの役割を果たします。

網膜から入った光の刺激がセロトニンの分泌を促すため、目を開けて光を感じることが重要です。理想は、起床後1時間以内に、15分から30分程度、屋外で直接太陽の光を浴びることです。通勤時に一駅手前で降りて歩いたり、ベランダや庭で朝食をとったりするのも良いでしょう。

重要なのは、曇りや雨の日でも諦めないことです。屋外の明るさは、室内灯の何倍もの照度があります。たとえ雲に隠れていても、太陽光は地上に届いているため、屋外に出るだけで十分な効果が期待できます。サングラスをかけていると光の刺激が弱まるため、短時間であれば外して浴びるのがおすすめです。朝の光を浴びる習慣は、セロトニンを増やすだけでなく、夜の快眠にも繋がる一石二鳥の健康法です。

② リズミカルな運動を習慣にする

ウォーキングやジョギング、自転車こぎ、水泳といった一定のリズムを繰り返す運動は、セロトニン神経を活性化させるのに非常に効果的です。この種のリズム運動を行うと、筋肉の緊張と弛緩が繰り返され、その情報が脳に伝わることでセロトニンの分泌が促されます。

ポイントは、激しい運動である必要はなく、むしろ「心地よい」と感じる程度の負荷で、集中してリズミックな動きを意識することです。例えばウォーキングなら、「イチ、ニ、イチ、ニ」と呼吸や足の運びに集中します。時間は5分程度の短い時間からでも効果があるとされており、無理なく継続することが大切です。理想は1日15分~30分程度、週に3~5回行うことです。運動が苦手な人でも、階段の上り下りや、その場での足踏みなど、日常生活の中で意識的にリズム運動を取り入れることができます。

③ 栄養バランスの取れた食事を摂る

セロトニンは、食事から摂取する栄養素を元に体内で作られます。特に重要なのが、セロトニンの原料となる必須アミノ酸「トリプトファン」、合成を助ける「ビタミンB6」、そして脳への輸送を助ける「炭水化物」です。これらの栄養素が一つでも欠けると、セロトニンは効率よく作られません。

トリプトファンは、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、肉、魚、卵、バナナ、ナッツ類などに多く含まれています。ビタミンB6は、カツオやマグロなどの魚類、鶏ささみやレバー、にんにくなどに豊富です。そして、炭水化物はご飯やパン、麺類などから摂取できます。

大切なのは、これらの食品をバランス良く組み合わせることです。例えば、朝食に「ご飯と味噌汁と焼き魚」、昼食に「鶏肉のサンドイッチ」、間食に「バナナとヨーグルト」といったように、毎日の食事で意識的に取り入れてみましょう。

④ よく噛んで食べる

食事の際には、「よく噛む」こともセロトニンを増やす有効な方法です。食べ物を噛む「咀嚼(そしゃく)」という行為は、実はウォーキングなどと同じリズム運動の一種です。顎の筋肉がリズミカルに動くことで、脳幹にある縫線核が刺激され、セロトニンの分泌が促進されます。

現代人は食事時間が短く、あまり噛まずに飲み込んでしまう傾向がありますが、これはセロトニン分泌の機会を失っていることになります。一口あたり30回を目安に、ゆっくりと時間をかけて食事を楽しみましょう。よく噛むことは、消化を助け、満腹感を得やすくして食べ過ぎを防ぐ効果もあります。ガムを噛むことも同様の効果が期待できるため、仕事中や移動中に取り入れるのもおすすめです。

⑤ 質の高い睡眠をとる

セロトニンは日中に分泌され、夜間の睡眠中に再合成・充電されます。そのため、質の高い十分な睡眠をとることは、翌日のセロトニンレベルを維持するために不可欠です。

睡眠の質を高めるためには、まず寝室の環境を整えましょう。部屋を暗く静かにし、快適な温度・湿度を保ちます。また、就寝前の過ごし方も重要です。スマートフォンやパソコンのブルーライトは脳を覚醒させてしまうため、就寝1〜2時間前には使用を控えるのが理想です。代わりに、リラックスできる音楽を聴いたり、読書をしたり、温めのお風呂にゆっくり浸かったりする時間を設けると、心身が落ち着き、自然な眠りに入りやすくなります。毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きることも、体内時計を整え、睡眠の質を向上させる上で効果的です。

⑥ 腸内環境を整える

「脳腸相関」という言葉があるように、脳と腸は自律神経などを介して密接に連携しています。驚くべきことに、体内のセロトニンの約90%は腸(小腸の粘膜)で作られています。腸で作られたセロトニンは、主に腸の蠕動運動を調整する役割を担っており、直接脳に届くわけではありません。しかし、腸内環境の状態が脳のセロトニン神経の働きに影響を与えることが分かってきています。

腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やす食事が鍵となります。ヨーグルトやチーズ、納豆、味噌、キムチといった発酵食品や、善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖(野菜、果物、海藻、きのこ類など)を積極的に摂取しましょう。腸内環境が改善されると、便通が良くなるだけでなく、自律神経が整い、精神的な安定にも繋がります。

⑦ 人やペットとふれあう

家族や恋人、友人、あるいはペットとの心地よいスキンシップは、「愛情ホルモン」や「抱擁ホルモン」とも呼ばれる「オキシトシン」の分泌を促します。このオキシトシンには、ストレスを和らげ、幸福感や安心感をもたらす効果がありますが、実はセロトニン神経を活性化させる働きもあることが分かっています。

手をつなぐ、ハグをする、マッサージをし合う、ペットを撫でるといった行為は、オキシトシンの分泌を促し、間接的にセロトニンの増加に貢献します。物理的な接触だけでなく、信頼できる人と心を通わせて会話をすることも同様の効果があります。心地よい人間関係やペットとのふれあいは、私たちの心を癒やし、セロトニンを育むための大切な要素なのです。

⑧ 腹式呼吸を意識する

深くゆっくりとした腹式呼吸は、乱れがちな自律神経のバランスを整え、セロトニン神経を活性化させる効果があります。ストレスを感じると呼吸は浅く速くなりがちですが、意識的に深い呼吸をすることで、心身をリラックスモードである副交感神経優位の状態に切り替えることができます。

腹式呼吸のやり方は簡単です。まず、お腹をへこませながら、鼻からゆっくりと息を吐き切ります。次に、お腹を膨らませながら、鼻からゆっくりと息を吸い込みます。「吸う時間の倍くらいの時間をかけて、ゆっくり吐き出す」のがポイントです。これを1日数分間、特にストレスを感じた時や就寝前に行うと、気持ちが落ち着き、セロトニンの分泌が安定します。

⑨ 感動して涙を流す

涙を流すこと、特に感動や共感によって流す「情動の涙」には、ストレスを解消し、心をリフレッシュさせる効果があります。感動的な映画を観たり、音楽を聴いたり、本を読んだりして涙を流すと、ストレスによって高まった交感神経の働きが鎮まり、リラックスを促す副交感神経が優位になります。

この自律神経の切り替えは、セロトニン神経のバランスを整えるのに役立ちます。泣くのを我慢せず、思いっきり涙を流すことで、心の中に溜まったストレス物質が洗い流され、すっきりとした気分になれるでしょう。週に一度、意識的に「泣ける時間」を作る「涙活(るいかつ)」を取り入れてみるのも良い方法です。

⑩ 上手なストレス解消法を見つける

セロトニン不足の大きな原因であるストレスと上手に付き合うためには、自分に合ったストレス解消法を見つけておくことが非常に重要です。ストレスをゼロにすることは不可能ですが、こまめに発散することで、心身への悪影響を最小限に抑えることができます。

趣味に没頭する(音楽、絵画、ガーデニングなど)、自然の中で過ごす(森林浴、散歩)、アロマテラピーで香りを楽しむ、瞑想やマインドフルネスを実践する、信頼できる友人と話すなど、自分が「心地よい」「楽しい」と感じられることなら何でも構いません。大切なのは、他人の評価を気にせず、自分が本当にリラックスできる方法を見つけることです。複数の選択肢を持っておくと、その時々の気分や状況に応じて使い分けることができ、より効果的にストレスを管理できます。

食事でセロトニンを増やすための具体的な方法

セロトニンを増やすためには、日々の食事が非常に重要な役割を果たします。セロトニンは体内で自動的に生成されるのではなく、食事から摂取した栄養素を材料として作られるからです。ここでは、セロトニンの生成に必要な栄養素と、それらを豊富に含む具体的な食べ物・飲み物について詳しく解説します。

セロトニンの生成に不可欠な3つの栄養素

セロトニンを体内で効率よく合成するためには、「トリプトファン」「ビタミンB6」「炭水化物」という3つの栄養素のチームワークが欠かせません。どれか一つが欠けても、セロトニンはうまく作られなくなってしまいます。

| 栄養素 | 役割 |

|---|---|

| トリプトファン | セロトニンの主原料となる必須アミノ酸。体内で生成できないため、食事からの摂取が必須。 |

| ビタミンB6 | トリプトファンからセロトニンを合成する際に必要な補酵素。このビタミンがないと合成プロセスが進まない。 |

| 炭水化物 | トリプトファンを脳内に効率よく輸送するためのサポーター。インスリン分泌を促し、血液脳関門を通過しやすくする。 |

【材料】必須アミノ酸「トリプトファン」

トリプトファンは、セロトニンを作るための土台となる最も重要な栄養素です。アミノ酸の一種であり、体内で作り出すことができない「必須アミノ酸」に分類されるため、必ず食事から摂取する必要があります。

トリプトファンが不足すると、どれだけ他の栄養素を摂ってもセロトニンは生成されません。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、トリプトファンの1日あたりの必要量は成人で体重1kgあたり4.0mgとされています。つまり、体重60kgの人であれば、1日に240mgのトリプトファンが必要となります。意識して食事に取り入れることが重要です。

【合成を助ける】ビタミンB6

ビタミンB6は、摂取したトリプトファンをセロトニンに変換する化学反応を助ける「補酵素」としての役割を担います。工場で製品を作る際に必要な「工具」のような存在と考えると分かりやすいでしょう。いくら材料(トリプトファン)があっても、工具(ビタミンB6)がなければ製品(セロトニン)は完成しません。

ビタミンB6は水溶性ビタミンであり、体内に長くとどめておくことができないため、毎日こまめに摂取することが推奨されます。また、タンパク質の摂取量が多い人ほど、ビタミンB6の必要量も増える傾向にあります。

【脳への輸送を助ける】炭水化物

トリプトファンとビタミンB6を摂取しても、それだけでは脳内でセロトニンを増やすことはできません。なぜなら、脳には「血液脳関門」というバリアがあり、血液中の物質が簡単には脳内に入れないようになっているからです。

ここで重要な働きをするのが炭水化物(糖質)です。ご飯やパンなどの炭水化物を摂取すると血糖値が上がり、すい臓からインスリンが分泌されます。インスリンには、血液中のアミノ酸を筋肉に取り込ませる働きがありますが、トリプトファンは他のアミノ酸に比べてインスリンの影響を受けにくいという特徴があります。その結果、血液中の他のアミノ酸が減り、相対的にトリプトファンの割合が高まることで、血液脳関門をスムーズに通過し、脳内に取り込まれやすくなるのです。

したがって、極端な糖質制限ダイエットなどは、セロトニンの生成を妨げる可能性があるため注意が必要です。

トリプトファンが豊富な食べ物・飲み物

セロトニンの原料となるトリプトファンは、主にタンパク質が豊富な食品に含まれています。日々の食事にバランスよく取り入れましょう。

大豆製品(豆腐・納豆・味噌など)

日本の食卓に欠かせない大豆製品は、トリプトファンの優れた供給源です。

- 納豆:1パック(約50g)で約120mg

- 木綿豆腐:1/3丁(約100g)で約98mg

- 豆乳:コップ1杯(200ml)で約102mg

- 味噌:大さじ1杯(約18g)で約35mg

これらは植物性タンパク質であり、ヘルシーで日常的に取り入れやすいのが魅力です。朝食にご飯と納豆、味噌汁を揃えるだけで、効率よくトリプトファンを摂取できます。

乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズなど)

乳製品も手軽にトリプトファンを補給できる食品です。

- 牛乳:コップ1杯(200ml)で約84mg

- プレーンヨーグルト:1カップ(100g)で約47mg

- プロセスチーズ:1切れ(約20g)で約58mg

朝食や間食に牛乳やヨーグルトを取り入れるのがおすすめです。特にヨーグルトは腸内環境を整える効果も期待でき、一石二鳥です。

肉・魚・卵

動物性タンパク質にもトリプトファンは豊富に含まれています。

- 鶏むね肉:100gあたり約250mg

- 豚ロース肉:100gあたり約260mg

- カツオ:100gあたり約310mg

- マグロ(赤身):100gあたり約300mg

- 卵:1個(約50g)で約80mg

肉や魚は主菜として取り入れやすく、良質なタンパク質と共にトリプトファンを効率的に摂取できます。

ナッツ類・バナナ

間食やおやつとして手軽に取り入れられる食品にも、トリプトファンが豊富なものがあります。

- アーモンド:20粒(約20g)で約40mg

- カシューナッツ:10粒(約15g)で約45mg

- バナナ:1本(約100g)で約10mg

特にバナナは、トリプトファンだけでなく、後述するビタミンB6と炭水化物も同時に摂取できる非常に優れた食品です。朝食や運動前のエネルギー補給に最適です。

ビタミンB6が豊富な食べ物

トリプトファンからセロトニンを合成する過程で必須となるビタミンB6も、意識して摂取しましょう。

魚類(マグロ・カツオなど)

特に赤身の魚にビタミンB6は豊富に含まれています。

- カツオ:100gあたり0.76mg

- マグロ(赤身):100gあたり0.85mg

- サケ:100gあたり0.64mg

これらの魚はトリプトファンも豊富に含んでいるため、セロトニン生成において非常に効率的な食材と言えます。

肉類(鶏ささみ・レバーなど)

肉類、特に脂質の少ない部位や内臓にビタミンB6が多く含まれます。

- 鶏ささみ:100gあたり0.60mg

- 鶏レバー:100gあたり0.65mg

- 豚ヒレ肉:100gあたり0.54mg

鶏ささみは高タンパク・低脂質で、ダイエット中の人にもおすすめです。

にんにく・バナナ

野菜や果物の中にもビタミンB6が豊富なものがあります。

- にんにく:100gあたり1.53mg

- バナナ:1本(約100g)で0.38mg

にんにくは料理の風味付けに使うことで手軽に摂取できます。そして、バナナはトリプトファン、ビタミンB6、炭水化物の3要素をすべて含んでいる奇跡の食材です。忙しい朝でもバナナを1本食べるだけで、セロトニン生成の準備が整います。

これらの食材を上手に組み合わせ、バランスの取れた食事を心がけることが、心身の健康を支えるセロトニンを育むための確実な一歩となります。(参照:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」)

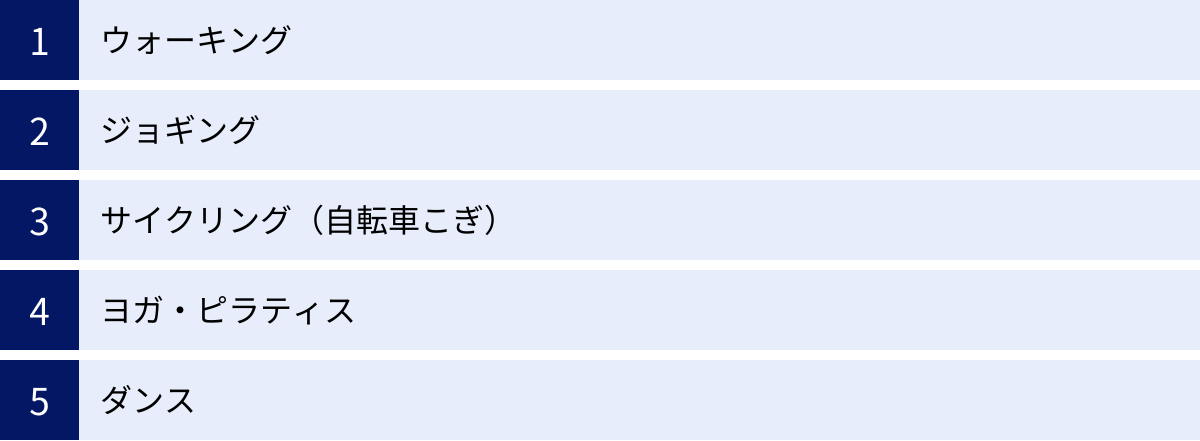

セロトニン増加に効果的な運動5選

セロトニンを増やすためには、食事や日光浴と並んで「運動」が非常に重要な役割を果たします。特に、一定のリズムを繰り返す「リズム運動」は、脳のセロトニン神経を直接的に活性化させることが科学的に分かっています。

運動を始めると、最初はつらいと感じるかもしれませんが、5分程度継続するとセロトニンの分泌が始まり、気分がすっきりしてくるのを実感できるでしょう。ここでは、セロトニン増加に特に効果的で、初心者でも始めやすい運動を5つ紹介します。

① ウォーキング

ウォーキングは、最も手軽で誰でもすぐに始められるリズム運動の代表格です。特別な道具も場所も必要なく、思い立ったらすぐに実践できます。「右足、左足」とリズミカルに足を前に出す動作、そしてそれに合わせた腕の振りが、セロトニン神経を心地よく刺激します。

効果を高めるポイントは、少し大股で、やや速足気味に歩くことです。背筋を伸ばし、かかとから着地してつま先で地面を蹴るように意識すると、リズミカルな動きが生まれやすくなります。また、呼吸も「吸って、吸って、吐いて、吐いて」と一定のリズムを意識すると良いでしょう。

まずは1日15分から始めてみましょう。通勤時に一駅分歩く、昼休みに会社の周りを散歩するなど、日常生活に組み込むと継続しやすくなります。景色を楽しみながら歩けば、気分転換にもなり、ストレス解消効果も期待できます。

② ジョギング

ウォーキングに慣れてきたら、少し負荷を上げたジョギングに挑戦してみるのもおすすめです。ウォーキングよりも運動強度が高いため、より効率的にセロトニンを分泌させることができます。また、心肺機能の向上や体力アップにも繋がります。

ジョギングで大切なのは、スピードを競うのではなく、自分が「心地よい」と感じるペースで、一定のリズムを保って走り続けることです。息が切れすぎて会話ができないようなペースは速すぎます。隣の人と話せるくらいの余裕を持ったペースを維持しましょう。

最初はウォーキングとジョギングを交互に行う「スロージョギング」から始めるのも良い方法です。例えば、「5分歩いて3分走る」を数回繰り返すだけでも、十分な効果が得られます。無理をせず、自分の体力に合わせて楽しみながら行うことが継続の秘訣です。

③ サイクリング(自転車こぎ)

サイクリングも、ペダルをリズミカルに漕ぐ動作がセロトニン分泌を促す優れた運動です。ウォーキングやジョギングと比べて膝への負担が少ないため、体重が気になる方や膝に不安がある方でも取り組みやすいのがメリットです。

風を感じながら景色が変わっていくのを楽しむことができるため、飽きにくく、長時間の運動も苦になりにくいでしょう。通勤や買い物を自転車に変えるだけでも、立派なセロトニン活性化トレーニングになります。天候に左右されずに運動したい場合は、フィットネスクラブのエアロバイクを利用するのも良い選択肢です。一定のペースでペダルを漕ぐことに集中し、30分程度続けるのが理想的です。

④ ヨガ・ピラティス

ヨガやピラティスは、リズミカルな動きと深い呼吸を組み合わせる点で、セロトニン増加に非常に効果的な運動と言えます。ポーズからポーズへと流れるように動く「ヴィンヤサフロー」のようなスタイルのヨガは、まさにリズム運動そのものです。

さらに、ヨガやピラティスでは腹式呼吸や胸式呼吸といった深い呼吸が重視されます。この深い呼吸が自律神経のバランスを整え、心身をリラックスさせることで、セロトニン神経の働きを安定させます。運動による直接的なセロトニン分泌促進効果と、呼吸によるリラクゼーション効果の相乗効果が期待できるのです。自宅で動画を見ながらでも始められるので、インドア派の人にもおすすめです。

⑤ ダンス

音楽に合わせて体を動かすダンスは、楽しみながらセロトニンを増やせる最高の運動の一つです。好きな音楽のリズムに乗って体を動かすこと自体が、非常に強力なリズム運動になります。

ヒップホップ、ジャズ、サルサ、フラダンスなど、ジャンルは何でも構いません。自分が「楽しい!」と感じられるものを選ぶのが一番です。ダンスは全身を使う運動であり、ステップや振り付けを覚えることで脳の活性化にも繋がります。ダンススクールに通うのも良いですし、自宅で好きな音楽をかけて自由に踊るだけでも十分な効果があります。楽しみながらストレスを発散し、同時にセロトニンも増やせる、まさに一石二鳥の活動です。

運動をするときのポイント

これらの運動をより効果的に行うために、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

一定のリズムを意識する

どの運動を行うにしても、最も重要なのは「一定のリズム」を意識することです。足の運び、腕の振り、ペダルを漕ぐ速さ、呼吸のペースなどを、できるだけ単調に、リズミカルに繰り返すことに集中しましょう。この単調なリズムが、セロトニン神経を最も効率よく刺激します。

5分からでもいいので継続する

セロトニンの分泌は、運動を始めてから約5分で始まり、20~30分でピークに達すると言われています。しかし、だからといって最初から長い時間運動する必要はありません。たとえ5分でも、運動しないよりははるかに効果があります。 大切なのは、完璧を目指すことではなく、無理のない範囲で「継続」することです。忙しい日でも「5分だけ歩く」といったように、ハードルを下げて取り組むことが、習慣化への近道です。

朝に行うとより効果的

運動する時間帯はいつでも構いませんが、可能であれば朝に行うのが最も効果的です。朝に運動をすると、日光を浴びながらリズム運動ができるため、セロトニンを増やすための2つの重要な要素を同時に満たすことができます。朝の光と運動の相乗効果で、体内時計がしっかりとリセットされ、セロトニンが活発に分泌されます。これにより、一日をすっきりと、前向きな気分でスタートすることができるでしょう。

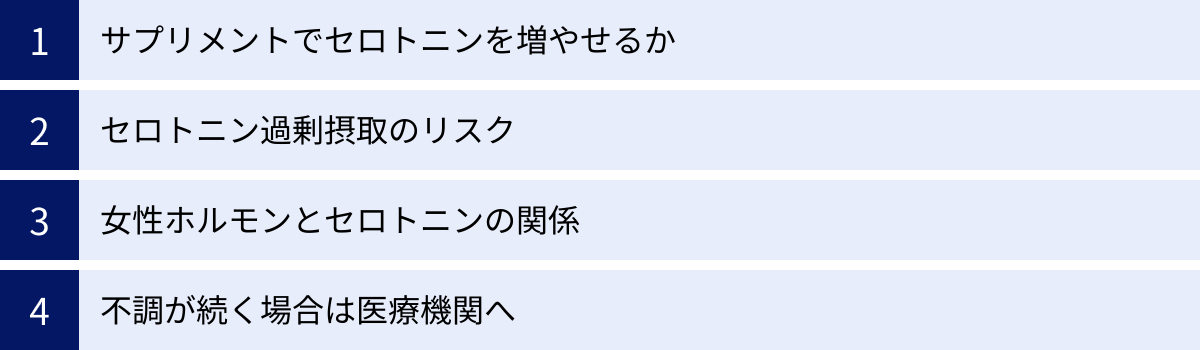

セロトニンに関する注意点とよくある質問

セロトニンを増やすための生活習慣について学んできましたが、サプリメントの利用や過剰摂取のリスクなど、いくつか注意すべき点や疑問点もあります。ここでは、セロトニンに関するよくある質問に答え、正しい知識を持つことで、より安全で効果的なセルフケアを実践できるようにします。

サプリメントでセロトニンを増やせる?

「手軽にセロトニンを増やしたい」と考え、サプリメントの利用を検討する人もいるかもしれません。しかし、ここで知っておくべき重要な事実があります。それは、セロトニンそのものをサプリメントとして口から摂取しても、脳内のセロトニンを増やすことはできないということです。

セロトニンは、脳の「血液脳関門」というバリアを通過できないため、体外から摂取しても脳には届きません。そのため、市場で販売されているのは、セロトニンそのものではなく、その原料となる「トリプトファン」や、セロトニンの働きに関与するとされるハーブ「セントジョーンズワート」などのサプリメントです。

これらのサプリメントの利用には注意が必要です。

- トリプトファンのサプリメント: 食事から摂取するのが基本ですが、補助的に利用するケースもあります。ただし、過剰摂取は肝機能障害などのリスクも指摘されているため、使用する場合は必ず製品の推奨量を守る必要があります。

- セントジョーンズワート: 「ハッピーハーブ」とも呼ばれ、軽度から中等度のうつ症状に対して効果が示唆されています。しかし、他の多くの医薬品との間で相互作用を起こすことが知られています。特に、抗うつ薬、経口避妊薬(ピル)、血液をサラサラにする薬(ワルファリンなど)の効果を弱めてしまう可能性があるため、非常に危険です。

結論として、サプリメントの利用は自己判断で行わず、必ず医師や薬剤師に相談することが不可欠です。基本的には、バランスの取れた食事から必要な栄養素を摂取することを第一に考えるべきでしょう。

セロトニンの増やしすぎによるリスク(セロトニン症候群)とは?

セロトニンは心身の安定に不可欠ですが、逆に増えすぎると体に悪影響はないのでしょうか。結論から言うと、食事や運動、日光浴といった通常の生活習慣の改善によってセロトニンが過剰になり、健康被害が起こることはまずありません。私たちの体には、セロトニンの量を一定に保つための調整機能が備わっているからです。

注意が必要なのは、主に医薬品の服用に関連して起こる「セロトニン症候群」です。これは、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などの抗うつ薬を服用している人が、他の薬やサプリメント(特にセントジョーンズワート)を併用したり、薬の量を急に変更したりした際に、脳内のセロトニン濃度が急激に高まることで発症する可能性があります。

セロトニン症候群の主な症状には、以下のようなものがあります。

- 精神症状: 不安、興奮、錯乱、イライラ

- 自律神経症状: 発熱、発汗、頻脈、下痢

- 神経筋症状: 手足の震え、筋肉の硬直、反射の亢進

これらの症状は、薬を飲み始めてから数時間以内に出現することが多く、重篤な場合は命に関わることもあります。したがって、抗うつ薬などを服用している場合は、絶対に自己判断で市販薬やサプリメントを併用しないでください。何か併用したいものがある場合は、必ず処方医に確認することが重要です。

女性ホルモンとセロトニンの関係

女性は、男性に比べて気分の浮き沈みを経験しやすいと言われますが、その背景には女性ホルモンとセロトニンの密接な関係があります。

女性ホルモンの一つである「エストロゲン(卵胞ホルモン)」には、セロトニンの合成を促進したり、セロトニン受容体の感受性を高めたりする働きがあることが分かっています。つまり、エストロゲンが十分に分泌されている時期は、セロトニンの働きも活発になり、精神的に安定しやすくなります。

しかし、女性の生涯においては、このエストロゲンの分泌量が大きく変動する時期があります。

- 月経前(PMS): 排卵後から月経前にかけてエストロゲンが急激に減少するため、セロトニンの働きも低下し、イライラや気分の落ち込み、不安感といった月経前症候群(PMS)の症状が現れやすくなります。

- 産後: 出産後、急激にエストロゲンが減少するため、「マタニティブルー」や「産後うつ」のリスクが高まります。

- 更年期: 閉経前後の約10年間は、エストロゲンの分泌が大きくゆらぎながら減少していきます。これにより、ホットフラッシュなどの身体症状に加え、気分の落ち込み、不安、不眠といった精神的な不調も現れやすくなります。

このように、女性ホルモンが減少しやすい時期は、セロトニン不足に陥りやすいと言えます。だからこそ、これらの時期の女性は、意識的に日光浴やリズム運動、バランスの取れた食事といったセロトニンを増やす生活習慣を心がけることが、心身の不調を乗り切る上で特に重要になります。

生活習慣を改善しても不調が続く場合は医療機関へ

この記事で紹介した方法は、セロトニンを増やし、心身の調子を整える上で非常に効果的です。しかし、これらのセルフケアを続けても、「つらい気分の落ち込みが2週間以上続く」「何をしても楽しめない」「仕事や家事が手につかない」「死にたいと考えてしまう」といった症状が改善しない場合は、一人で抱え込まずに専門家の助けを求めることが重要です。

これらの症状は、セロトニン不足だけでなく、治療が必要な「うつ病」などの精神疾患のサインである可能性があります。うつ病は「心の風邪」ではなく、脳の機能的な問題が関わる病気であり、専門的な治療によって回復が可能です。

決して自分を責めたり、「気合が足りない」などと考えたりせず、精神科や心療内科を受診することをためらわないでください。早期に適切な治療を開始することが、回復への一番の近道です。専門医はあなたの状態を正確に診断し、カウンセリングや薬物療法など、あなたに合った治療法を提案してくれます。セルフケアはあくまで健康維持と不調の予防のためのものであり、治療に代わるものではないことを理解しておきましょう。

まとめ

この記事では、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンについて、その基本的な役割から、不足した場合の心身への影響、そして日常生活の中で効果的に増やすための具体的な方法までを詳しく解説してきました。

最後に、本記事の要点を振り返りましょう。

セロトニンは、私たちの心と体の健康を支える上で、以下の3つの極めて重要な役割を担っています。

- 精神を安定させる:ドーパミンやノルアドレナリンの働きを調整し、感情の波を穏やかにする。

- 睡眠の質を高める:睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となり、自然な眠りを促す。

- 痛みを調整する:体内の痛み抑制システムを活性化させ、痛みを和らげる。

この重要なセロトニンは、ストレスの蓄積、不規則な生活、日光不足、栄養の偏りといった現代的な生活習慣によって不足しがちです。

しかし、セロトニンを増やす方法は、決して難しいものではありません。その鍵となるのは、「日光浴」「リズミカルな運動」「バランスの取れた食事」という3つの柱です。

具体的には、以下の10の方法を日常生活に取り入れることが推奨されます。

- ① 朝の光を浴びる

- ② リズミカルな運動(ウォーキング、ジョギングなど)を習慣にする

- ③ 栄養バランスの取れた食事(トリプトファン・ビタミンB6・炭水化物)を摂る

- ④ よく噛んで食べる

- ⑤ 質の高い睡眠をとる

- ⑥ 腸内環境を整える

- ⑦ 人やペットとふれあう

- ⑧ 腹式呼吸を意識する

- ⑨ 感動して涙を流す

- ⑩ 上手なストレス解消法を見つける

これらの方法は、一つひとつが心と体への優しい贈り物です。一度にすべてを完璧に行う必要はありません。まずは「朝、5分だけ外に出て光を浴びる」「食事の時にあと5回多く噛む」「寝る前に3回深呼吸する」など、自分にとって無理のない小さな一歩から始めてみてください。

そして何よりも大切なのは、「継続すること」です。生活習慣の改善による効果は、一朝一夕に現れるものではありません。焦らず、気長に、楽しみながら続けることで、あなたの心と体は少しずつ、しかし着実に良い方向へと変化していくはずです。

もしセルフケアを続けても不調が改善しない場合は、ためらわずに専門の医療機関に相談することも忘れないでください。自分自身を大切に労わることこそが、健やかで幸せな毎日を送るための最も確実な道筋です。