不眠は、現代社会において多くの人々が抱える深刻な悩みの一つです。仕事のプレッシャーや人間関係のストレス、不規則な生活リズムなど、その原因は多岐にわたります。夜、布団に入ってもなかなか寝付けない「入眠障害」に悩む方にとって、睡眠導入剤は有効な治療選択肢の一つとなります。

この記事では、数ある睡眠導入剤の中でも特に「寝つきの悪さ」の改善に用いられる「マイスリー(一般名:ゾルピデム酒石酸塩)」に焦点を当てます。マイスリーがどのような薬で、どのようにして効果を発揮するのか、その仕組みから詳しく解説します。

また、薬の効果や強さ、種類だけでなく、気になる副作用や服用する上での重要な注意点、他の睡眠薬との違いについても網羅的に掘り下げていきます。マイスリーについて正しく理解することは、安全で効果的な治療への第一歩です。不眠に悩む方、マイスリーの服用を検討している方、あるいは既に服用中の方が、ご自身の治療について理解を深めるための一助となれば幸いです。

目次

マイスリーとは(一般名:ゾルピデM酸塩)

マイスリーは、医師の処方箋に基づいて使用される医療用の睡眠導入剤です。その主成分は「ゾルピデム酒石酸塩」であり、特に「入眠障害」、つまり寝つきが悪いという症状の改善を目的として処方されます。

ここでは、マイスリーがどのような薬なのか、その基本的な位置づけと、脳内でどのように作用して眠りを誘うのかという「作用機序」について、専門的な内容を交えながらも分かりやすく解説していきます。

入眠障害の改善に使われる超短時間作用型の睡眠導入剤

マイスリーを理解する上で重要なキーワードが「入眠障害」と「超短時間作用型」の二つです。

まず「入眠障害」とは、不眠症のタイプの一つで、床に入ってから寝つくまでに30分~1時間以上かかり、それを苦痛に感じる状態を指します。疲れているはずなのに目が冴えてしまったり、頭の中で考え事がぐるぐると巡ってしまったりして、なかなか眠りのスイッチが入らない、といったケースがこれに該当します。不眠症にはこの他にも、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」や、朝早くに目が覚めてしまい二度寝できない「早朝覚醒」などがありますが、マイスリーが最も得意とするのは、この最初の「寝つき」の部分です。

次に「超短時間作用型」という分類についてです。睡眠導入剤は、体内で効果を発揮している時間(作用時間)の長さによって、いくつかのタイプに分類されます。

- 超短時間作用型: 作用時間が2~4時間程度と非常に短い。

- 短時間作用型: 作用時間が6~10時間程度。

- 中間作用型: 作用時間が20~24時間程度。

- 長時間作用型: 作用時間が24時間以上。

マイスリーはこの中で最も作用時間が短い「超短時間作用型」に分類されます。この特徴により、服用後すみやかに効果が現れて寝つきを助け、朝になる頃には薬の作用が体内から消失しているため、翌日への眠気の持ち越し(ハングオーバー)が起こりにくいという大きなメリットがあります。まさに、「寝つくまでの時間だけをサポートしてほしい」という入眠障害のニーズに合致した薬剤と言えるでしょう。

このような特性から、マイスリーは睡眠全体の構造を大きく変えることなく、入眠という最初のステップだけをスムーズにすることを目指す場合に選択されることが多い薬剤です。

マイスリーが効く仕組み(作用機序)

では、マイスリーはどのようにして私たちの脳に働きかけ、眠りを誘うのでしょうか。その鍵を握るのが、脳内に存在する「GABA(ギャバ)」という神経伝達物質です。

GABAは正式名称を「γ-アミノ酪酸(ガンマ-アミノらくさん)」といい、脳の神経細胞の活動を抑制する、いわば「脳のブレーキ役」を担っています。日中、活発に活動している脳は、夜になるとこのGABAの働きによって興奮が鎮まり、リラックスした状態になって自然な眠りへと移行していきます。

マイスリーを含む多くの睡眠導入剤は、このGABAの働きを強めることで効果を発揮します。脳の神経細胞には、GABAが結合するための受け皿である「GABA受容体」という部分が存在します。マイスリーの有効成分であるゾルピデムは、このGABA受容体に結合します。すると、GABA受容体の感受性が高まり、本来のGABAが少しの量でもより強力に作用するようになります。その結果、脳全体の興奮が効率よく鎮まり、催眠・鎮静作用がもたらされ、眠気が引き起こされるのです。

ここで、マイスリーが持つ重要な特徴が「受容体選択性」です。実は、GABA受容体にはいくつかのサブタイプ(種類)があり、それぞれが異なる役割を担っています。

- ω1(オメガワン)受容体: 主に催眠・鎮静作用に関与します。

- ω2(オメガツー)受容体: 主に抗不安作用や筋弛緩作用に関与します。

従来からある「ベンゾジアゼピン系」と呼ばれる睡眠薬(例:ハルシオンなど)は、ω1とω2の両方に非選択的に作用します。そのため、催眠作用だけでなく、不安を和らげる作用や筋肉の緊張をほぐす作用も同時に現れます。

一方で、マイスリーは「非ベンゾジアゼピン系」という新しいタイプの薬に分類され、ω1受容体に対して選択的に作用するという大きな特徴があります。これにより、催眠作用に特化した効果を発揮し、ベンゾジアゼピン系睡眠薬に比べて筋弛緩作用や抗不安作用が弱いとされています。このため、高齢者などで懸念される「ふらつき」や「転倒」のリスクが比較的少なく、また、睡眠の質そのもの(レム睡眠など)への影響も少ないと考えられています。

このように、マイスリーは脳のブレーキ役であるGABAの働きを強めることで効果を発揮しますが、その中でも特に「眠り」に直結する部分を選択的に刺激することで、より目的のはっきりした作用をもたらす薬剤なのです。

マイスリーの効果と特徴

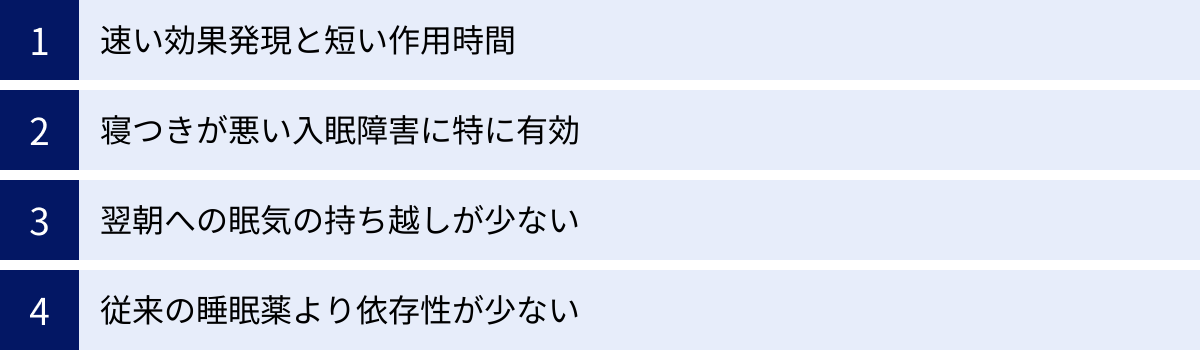

マイスリーは、そのユニークな作用機序から、他の睡眠導入剤とは異なるいくつかの優れた特徴を持っています。ここでは、マイスリーが具体的にどのような効果を発揮し、それがどのようなメリットに繋がるのかを詳しく解説します。効果の速さや持続時間、そして副作用として懸念される眠気の持ち越しや依存性についても掘り下げていきましょう。

効果が現れるまでの時間と作用時間

マイスリーの最大の特徴の一つが、そのスピーディーな効果発現です。

服用後、有効成分であるゾルピデムは速やかに消化管から吸収され、血液中の薬物濃度が最も高くなる時間(最高血中濃度到達時間、Tmax)は、約0.8時間と報告されています。(参照:アステラス製薬株式会社 マイスリー錠 添付文書)

これは、服用してからおよそ50分後には薬の効果がピークに達することを意味しており、多くの人が服用後15分~30分程度で眠気を感じ始めます。この速効性が、「布団に入ってもなかなか寝付けない」という入眠障害の悩みに直接的に応えてくれます。

一方で、薬が体から排出される速さを示す指標である「血中濃度半減期(T1/2)」は約2時間です。(参照:アステラス製薬株式会社 マイスリー錠 添付文書)

半減期とは、血液中の薬物濃度が半分になるまでにかかる時間のことです。半減期が約2時間ということは、服用後2時間で効果は半分になり、4時間で4分の1、6時間で8分の1…というように、比較的速やかに体内から薬が消失していくことを示します。このため、マイスリーは「超短時間作用型」に分類され、夜中に作用のピークを迎え、朝方にはその影響がほとんどなくなるという、理想的な作用プロファイルを持っています。

すぐに効くため寝つきが悪いタイプに有効

前述の通り、マイスリーは「速効性」と「超短時間作用」という二つの特性を兼ね備えています。このため、不眠症の中でも特に寝つきの悪さを主症状とする「入眠障害」に対して非常に高い効果を発揮します。

具体的なシナリオを考えてみましょう。

- ベッドに入ると、その日の仕事の失敗や明日のプレゼンのことなどが頭をよぎり、目が冴えてしまう。

- 心身ともに疲れているはずなのに、なぜか眠れない。時計を見るたびに焦りが募る。

- カフェインを摂りすぎたわけでもないのに、神経が高ぶったような状態でリラックスできない。

このような状況において、就寝直前にマイスリーを服用することで、高ぶった神経を速やかに鎮め、脳をスムーズに「おやすみモード」へと移行させることができます。薬の力を借りて入眠のきっかけさえ作ってしまえば、あとは自然な睡眠プロセスに入っていける、という方に最適な薬剤です.

ただし、この「作用時間の短さ」は、不眠のタイプによっては弱点にもなり得ます。例えば、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」や、明け方早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」が主な悩みである場合、マイスリーの効果は朝まで持続しない可能性があります。そのため、服用して寝つきは良くなっても、夜中に目が覚めてしまうというケースも考えられます。ご自身の不眠のタイプを医師に正確に伝え、最適な薬剤を選択してもらうことが重要です。

翌日への眠気の持ち越し( hangover)が少ない

睡眠導入剤を服用する際に多くの人が懸念するのが、翌朝に眠気やだるさ、頭の重さなどが残ってしまう「持ち越し効果(ハングオーバー)」です。せっかく夜眠れても、日中のパフォーマンスが低下してしまっては本末転倒です。

この点において、マイスリーは大きな利点を持っています。前述の通り、マイスリーの血中濃度半減期は約2時間と非常に短いため、適切に服用すれば、翌朝には薬の作用が体内からほとんど消失しています。そのため、作用時間が長い他の睡眠薬と比較して、翌日への眠気の持ち越しが起こる可能性が低いとされています。

これにより、日中は仕事や学業に集中したい方、朝からスッキリと活動を開始したい方にとって、マイスリーは非常に使いやすい薬剤と言えます。ただし、これはあくまで一般論であり、効果や副作用の現れ方には個人差があります。

- 薬の代謝が遅い体質の方

- 高齢者の方

- 肝機能が低下している方

- 推奨される用量を超えて服用した場合

上記のようなケースでは、翌朝にも眠気が残ってしまう可能性があります。もしマイスリーを服用して持ち越し効果を感じる場合は、自己判断で対処せず、必ず処方した医師に相談してください。

依存性が比較的少ない

睡眠導入剤、特に長期間にわたる使用で問題となるのが「依存性」です。依存には、薬がないと眠れないと感じる「精神的依存」と、薬をやめると不眠や不安などの離脱症状が現れる「身体的依存」があります。

マイスリーは、従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬と比較して、依存性が形成されにくいと考えられています。その主な理由は、マイスリーが脳のGABA受容体の中でも、眠りに特化した「ω1受容体」に選択的に作用する点にあります。

ベンゾジアゼピン系の薬物は、ω1受容体だけでなく、抗不安作用や多幸感に関わるω2受容体にも作用するため、精神的依存に繋がりやすい側面がありました。一方、マイスリーはω1受容体への選択性が高いため、このような精神作用が少なく、依存のリスクが相対的に低いとされています。

しかし、「依存性が少ない」イコール「全くない」という意味ではないことを強く認識しておく必要があります。マイスリーであっても、長期間にわたって漫然と使用を続けると、耐性(同じ量では効きにくくなること)が生じたり、精神的・身体的依存が形成されたりするリスクはゼロではありません。

そのため、マイスリーはあくまで不眠症状が辛い時期に限定して使用する「頓服(とんぷく)」として、あるいは短期間の使用に留めるのが原則です。治療の目標は、最終的に薬に頼らずとも自然な睡眠がとれるようになることです。依存のリスクを避けるためにも、必ず医師の指示した用法・用量を守り、自己判断で増量したり、長期間にわたって使用し続けたりすることは絶対に避けてください。

マイスリーの強さと種類(用量)

マイスリーの効果を最大限に引き出し、かつ安全に使用するためには、その「強さ」、つまり用量を正しく理解することが不可欠です。マイスリーには複数の用量規格があり、患者の年齢や症状、体質などに応じて使い分けられます。ここでは、マイスリーの主な種類と、それぞれの用法・用量の目安について詳しく解説します。

マイスリー錠5mgと10mgの違い

現在、日本で処方されているマイスリーの錠剤には、主に「マイスリー錠5mg」と「マイスリー錠10mg」の2種類があります。この数字は1錠に含まれる有効成分ゾルピデム酒石酸塩の量を示しており、数字が大きいほど効果が強いことを意味します。

| 種類 | 有効成分量 | 主な対象 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| マイスリー錠5mg | 5mg | ・成人(初期用量) ・高齢者 ・肝機能障害のある方 |

効果と副作用のバランスを見ながら開始するための基本的な用量。副作用のリスクが高いと考えられる患者に用いられることが多い。 |

| マイスリー錠10mg | 10mg | ・成人(5mgで効果不十分な場合) | 成人における1回の最大用量。効果は強いが、その分ふらつきや健忘などの副作用のリスクも高まる可能性がある。 |

医師は、患者一人ひとりの状態を慎重に評価した上で、最適な用量を決定します。一般的には、まず副作用のリスクが低い5mgから治療を開始し、効果が不十分であると判断された場合にのみ、10mgへの増量が検討されます。

特に、薬の代謝・排泄機能が低下している高齢者や、肝機能に障害がある方の場合、薬の作用が強く出すぎたり、体内に長く留まったりする可能性があるため、5mgが選択されることがほとんどです。

自己判断で錠剤を割ったり、2錠同時に服用したりすることは、予期せぬ副作用を招く原因となり非常に危険です。効果の強さに不満がある場合でも、必ず医師に相談し、指示に従ってください。

用法と用量の目安

マイスリーの用法・用量は、患者の年齢によって厳密に定められています。これは、安全性を確保するための非常に重要なルールです。

成人の場合

一般成人の場合、マイスリーの服用は以下のように定められています。

- 開始用量: 通常、1回5mgを就寝直前に服用します。

- 増量: 5mgで効果が不十分な場合、症状に応じて1回10mgまで増量されることがあります。

- 1日の最大用量: いかなる場合でも、1日の服用量は10mgを超えてはならないとされています。(参照:アステラス製薬株式会社 マイスリー錠 添付文書)

「就寝直前」というタイミングが非常に重要です。マイスリーは効果発現が非常に速いため、服用後すぐにベッドに入らないと、眠気やふらつきが出た状態で室内を歩き回ることになり、転倒の危険性や、後述する健忘(記憶がなくなること)のリスクが高まります。「薬を飲んだら、すぐに電気を消して寝る」という習慣を徹底しましょう。

また、「効果が薄れてきたから」といって、夜中に目が覚めた際に再度マイスリーを追加で服用することは絶対に避けてください。1日の最大量を超えてしまうだけでなく、薬の作用が翌朝以降に持ち越され、深刻な事故につながる可能性があります。

高齢者の場合

高齢者(一般的に65歳以上)は、成人と比べて薬に対する感受性が高く、副作用も出やすいため、より慎重な用量設定が必要です。

- 開始用量: 1回5mgから開始します。(参照:アステラス製薬株式会社 マイスリー錠 添付文書)

- 最大用量: 高齢者の場合、1日の服用量は5mgを超えないことが望ましいとされています。

高齢者が特に注意すべき理由は以下の通りです。

- 代謝・排泄機能の低下: 年齢とともに肝臓や腎臓の機能が低下するため、薬が体外へ排出されるのに時間がかかります。その結果、薬が体内に蓄積しやすくなり、作用が強く出すぎたり、翌日への持ち越しが起こりやすくなったりします。

- ふらつき・転倒のリスク: 筋力や平衡感覚が低下している高齢者では、マイスリーの筋弛緩作用(弱いとはいえ存在する)や眠気によるふらつきが、転倒や骨折といった重大な事故につながるリスクが高まります。特に夜間のトイレなどで転倒するケースが多く、注意が必要です。

- せん妄のリスク: 高齢者では、薬の影響で意識が混乱し、幻覚や興奮状態に陥る「せん妄」という副作用が起こりやすいとされています。

これらのリスクを最小限に抑えるため、高齢者への投与は低用量から開始し、必要最小限の量で治療を行うことが原則となります。ご家族も、服用後の様子に変化がないか注意深く見守ることが大切です。

マイスリーの主な副作用

マイスリーは効果的な薬剤である一方、いくつかの副作用が報告されています。副作用の多くは一時的なものですが、中には日常生活に支障をきたしたり、危険を伴ったりするものもあります。マイスリーを安全に使用するためには、どのような副作用が起こりうるのかを事前に理解し、万が一症状が現れた場合に適切に対処できることが重要です。

一般的な副作用(ふらつき・眠気・頭痛など)

マイスリーの服用によって比較的よく見られる副作用は、薬の主作用である催眠・鎮静作用が過剰に現れたり、翌朝まで持ち越されたりすることに関連するものです。

国内の臨床試験において報告された主な副作用は以下の通りです。(参照:アステラス製薬株式会社 マイスリー錠 添付文書)

| 副作用の種類 | 主な症状 |

|---|---|

| 精神神経系 | ふらつき、眠気、頭痛、倦怠感、残眠感、頭重感、めまい、不安、悪夢、錯乱、興奮、幻覚など |

| 消化器系 | 吐き気、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢、口の渇き、口内の苦味など |

| その他 | 発疹、かゆみ、不快感、脱力感など |

これらのうち、特に「ふらつき」と「眠気(残眠感)」は比較的起こりやすい症状です。ふらつきは、薬の作用による平衡感覚の一時的な乱れや、弱いながらも存在する筋弛緩作用によって生じます。特に服用直後や、夜中にトイレに起きる際に注意が必要です。転倒して怪我をするリスクがあるため、足元がおぼつかないと感じる場合は慎重に行動してください。

翌朝まで眠気が残る「持ち越し効果」は、前述の通りマイスリーでは少ないとされていますが、体質や用量によっては起こり得ます。もし翌日の午前中も頭がボーっとする、集中できないといった症状が続く場合は、用量が多すぎる可能性が考えられます。

これらの一般的な副作用の多くは、薬が体から抜けていくにつれて改善しますが、症状が強い場合や、日常生活に支障をきたす場合は、我慢せずに処方した医師に相談することが大切です。用量の調整などで改善することがあります。

注意すべき副作用(一過性前向性健忘・もうろう状態)

一般的な副作用に加えて、マイスリーには特に注意が必要な特有の副作用がいくつか存在します。その代表が「一過性前向性健忘(いっかせいぜんこうせいけんぼう)」と「もうろう状態」です。

一過性前向性健忘

これは、薬を服用した後の出来事を、後になって全く覚えていないという記憶障害の一種です。例えば、「夜中に起きて家族と会話をしたり、冷蔵庫のものを食べたりしたはずなのに、翌朝その記憶がすっぽりと抜け落ちている」といったケースがこれにあたります。

この副作用は、マイスリーの効果が急激に現れることと関連しており、脳が眠りに入ろうとしている状態で中途半端に行動してしまうことで起こると考えられています。特に、以下の状況で起こりやすくなるため注意が必要です。

- 服用後、すぐに就寝しなかった場合

- 中途覚醒した際に、意識がはっきりしないまま行動した場合

- アルコールと併用した場合

この健忘を防ぐためには、マイスリーを服用したら、寄り道をせず直ちにベッドに入り、そのまま朝まで眠ることが最も重要です。

もうろう状態・夢遊症状

もうろう状態とは、意識が混濁して判断力が低下し、無意識のうちに異常な行動をとってしまう状態です。歩き回る、誰かに電話をかける、食事をする、車の運転を試みるなど、その行動は多岐にわたります。夢遊病(睡眠時遊行症)に似た症状が現れることもあります。

これらの行動は本人の意思とは無関係に行われ、非常に危険を伴います。また、一過性前向性健忘を伴うことが多く、本人はその間の行動を全く覚えていないことがほとんどです。

このような重篤な副作用は、特にアルコールとの併用や過量服薬によってリスクが著しく高まります。万が一、ご家族などがマイスリー服用後に異常な言動を示した場合は、危険な行動をとらないよう静かに見守り、翌日以降、速やかに医師に相談してください。

依存性と離脱症状について

前述の通り、マイスリーは比較的依存性が少ないとされていますが、リスクがゼロではありません。特に長期間にわたって漫然と使用を続けると、身体が薬のある状態に慣れてしまい、「薬がないと眠れない」という依存状態に陥る可能性があります。

依存が形成されると、薬をやめようとした際に「離脱症状」が現れることがあります。これは、薬によって抑えられていた神経の活動が、薬の血中濃度が急激に低下することで過剰に活発になるために起こります。

主な離脱症状としては、以下のようなものがあります。

- 反跳性不眠: 薬を飲む前よりも、さらに強い不眠に襲われる。

- 身体症状: 頭痛、吐き気、発汗、筋肉のけいれん、手足の震えなど。

- 精神症状: 不安感、焦燥感、イライラ、気分の落ち込み、集中力の低下など。

これらの離脱症状は、自己判断で急に薬の服用を中断(断薬)した際に特に強く現れやすくなります。この辛さから、再び薬の服用を再開してしまい、結果的に薬をやめられなくなるという悪循環に陥ることも少なくありません。

依存と離脱症状のリスクを避けるためには、医師の指示通りに短期間の使用に留めること、そして、やめる際には必ず医師と相談し、計画的に少しずつ量を減らしていくことが極めて重要です。

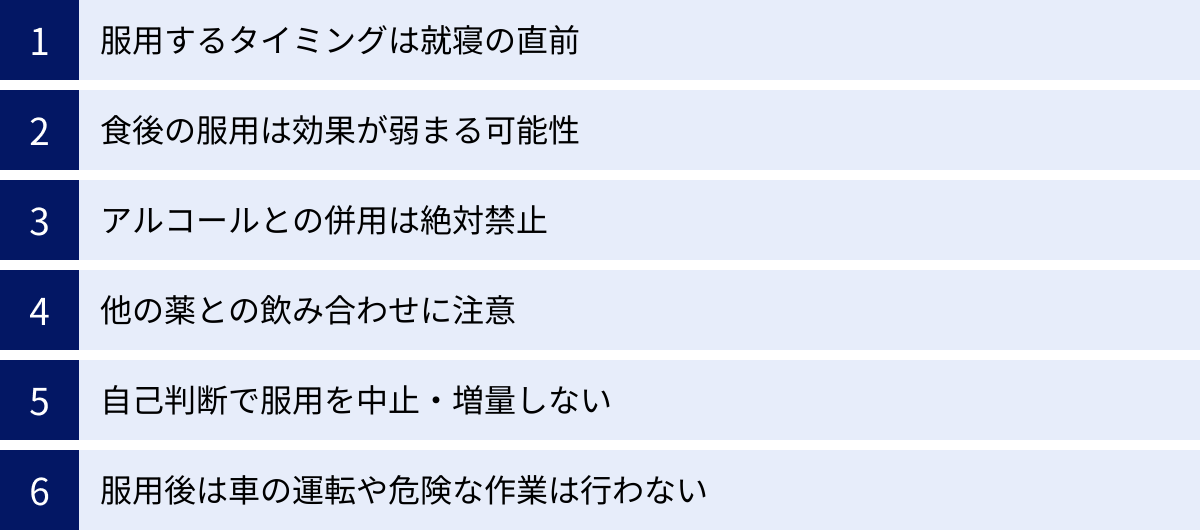

マイスリーを服用する上での注意点

マイスリーは、正しく使用すれば入眠障害に対して非常に有効な薬剤ですが、その効果を安全に得るためには、いくつかの重要な注意点を守る必要があります。ここでは、服用タイミングから食事やアルコールとの関係、他の薬との飲み合わせに至るまで、マイスリーを服用する上で必ず知っておくべきポイントを詳しく解説します。

服用するタイミングは就寝の直前

マイスリーを服用する上で最も基本的な、そして最も重要なルールが「服用するタイミングは就寝の直前」であることです。

前述の通り、マイスリーは服用後15分~30分という非常に短い時間で効果が現れ始めます。もし、服用してから歯を磨いたり、メールをチェックしたり、明日の準備をしたりしていると、その間に急な眠気やふらつきに襲われる可能性があります。

このような状態で室内を歩き回ると、転倒して怪我をするリスクが高まります。さらに、意識がはっきりしないまま何か行動をしてしまい、その記憶がなくなる「一過性前向性健忘」を引き起こす原因にもなります。

これを防ぐための具体的な行動としては、

- トイレや歯磨きなど、寝る前の準備をすべて済ませる。

- ベッドサイドに水とマイスリーを用意しておく。

- ベッドに入り、電気を消せる状態になってからマイスリーを服用する。

- 服用後は、スマートフォンなどを見ずにすぐに横になる。

この「飲んだらすぐ寝る」という習慣を徹底することが、マイスリーを安全に使用するための大前提となります。

食事との関係(食後の服用は効果が弱まる可能性)

マイスリーの効果は、食事、特に脂肪分の多い食事の直後に服用すると影響を受けることがあります。

医薬品の添付文書にも「本剤を食事と同時又は食直後に投与すると、空腹時に投与した場合と比較して効果の発現が遅延するおそれがある」と記載されています。(参照:アステラス製薬株式会社 マイスリー錠 添付文書)

これは、胃の中に食べ物、特に油分があると、薬の吸収が妨げられたり、遅くなったりするためです。その結果、以下のような影響が出る可能性があります。

- 効果発現の遅延: いつもより眠気が出るまでに時間がかかる。

- 効果の減弱: 期待していたほどの効果が得られないと感じる。

このため、マイスリーはできるだけ空腹時に服用することが推奨されています。就寝前の服用が原則であるため、夕食からある程度時間(最低でも2~3時間)が経過した後に服用するのが理想的です。

もし、生活リズムの都合でどうしても食後すぐに服用しなければならない場合は、効果が弱まる可能性があることを理解しておく必要があります。効果が弱いからといって自己判断で追加服用することは絶対に避けてください。

アルコールとの併用は絶対禁止

マイスリーを服用している期間中、アルコール(お酒)を摂取することは絶対に避けてください。これは、数ある注意点の中でも最も危険性が高いものです。

マイスリーとアルコールは、両方とも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、それぞれの作用が互いに強め合い(相乗効果)、予測できないほど強力な作用が現れることがあります。

具体的には、以下のような極めて危険な状態に陥るリスクがあります。

- 過剰な鎮静: 意識レベルが極端に低下し、昏睡状態に陥ることがあります。

- 呼吸抑制: 呼吸中枢が抑制され、呼吸が浅くなったり、止まってしまったりする生命の危険があります。

- 記憶障害: 一過性前向性健忘が非常に起こりやすくなります。

- 異常行動: もうろう状態や夢遊症状が現れ、無意識のうちに危険な行動をとってしまうリスクが著しく高まります。

- 精神運動機能の低下: ふらつきや判断力の低下が著しくなり、転倒や事故の原因となります。

「寝つきが悪いから、寝酒の代わりにマイスリーを飲む」という考え方は非常に危険です。「少しだけなら大丈夫だろう」という安易な考えも禁物です。マイスリーを服用する日は、たとえ少量であってもアルコールは一切口にしないというルールを厳守してください。

他の薬との飲み合わせで注意が必要なケース

マイスリーは、他の薬と一緒に服用することで、互いの効果に影響を与え合う「薬物相互作用」を起こすことがあります。現在、他の病気で治療中の方や、市販薬を服用している方は、必ず医師や薬剤師にその旨を伝えてください。

特に注意が必要なのは、以下のような薬です。

- 他の中枢神経抑制剤: 他の睡眠導入剤、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬、抗てんかん薬、麻薬性鎮痛薬、一部の抗ヒスタミン薬(かぜ薬やアレルギーの薬に含まれる)など。これらと併用すると、マイスリーの作用が増強され、過剰な鎮静や副作用のリスクが高まります。

- CYP3A4を阻害する薬剤: イトラコナゾールやフルコナゾールなどの一部の抗真菌薬(水虫やカンジダ症の治療薬)、クラリスロマイシンなどの一部の抗生物質、一部のHIV治療薬など。これらの薬は、マイスリーを肝臓で分解する酵素(CYP3A4)の働きを阻害します。その結果、マイスリーの血中濃度が上昇し、作用が強く出すぎたり、副作用が起こりやすくなったりします。

- CYP3A4を誘導する薬剤: リファンピシン(結核の治療薬)など。これらの薬は、逆にマイスリーを分解する酵素の働きを促進します。その結果、マイスリーの血中濃度が低下し、効果が弱まる可能性があります。

これらの薬以外にも相互作用を起こす可能性のある薬は多数存在します。お薬手帳を活用し、すべての処方医や薬局に、現在服用している薬の情報を正確に伝えることが、安全な薬物治療の基本です。

自己判断で服用を中止・増量しない

「最近よく眠れるようになったから、もう薬は必要ないだろう」と自己判断で急に服用をやめたり、「最近効きが悪いから」といって指示された量より多く飲んだりすることは、非常に危険です。

急な中断は、前述した「反跳性不眠」や不安、イライラといった離脱症状を引き起こす原因となります。また、自己判断での増量は、副作用のリスクを高めるだけでなく、依存形成を早めることにもつながります。

薬の量の調整は、医師が患者の状態を総合的に判断して行うものです。効果に対する満足度や、副作用の有無など、感じていることは正直に主治医に伝え、相談の上で今後の治療方針を決めていくことが重要です。

服用後は車の運転や危険な作業は行わない

マイスリーの添付文書には、「本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること」と明確に記載されています。

マイスリーは作用時間が短いとされていますが、個人差によっては翌朝以降も眠気や注意力、集中力、反射運動能力などの低下が残る可能性があります。自分では「すっきり目が覚めた」と感じていても、脳の機能はまだ完全には回復していないかもしれません。

この状態で自動車の運転や高所での作業、精密な機械の操作などを行うと、重大な事故を引き起こす原因となりかねません。マイスリーを服用した翌日は、たとえ眠気を感じていなくても、これらの危険な作業は絶対に行わないでください。これは、自分自身だけでなく、他人の安全を守るためにも必須のルールです。

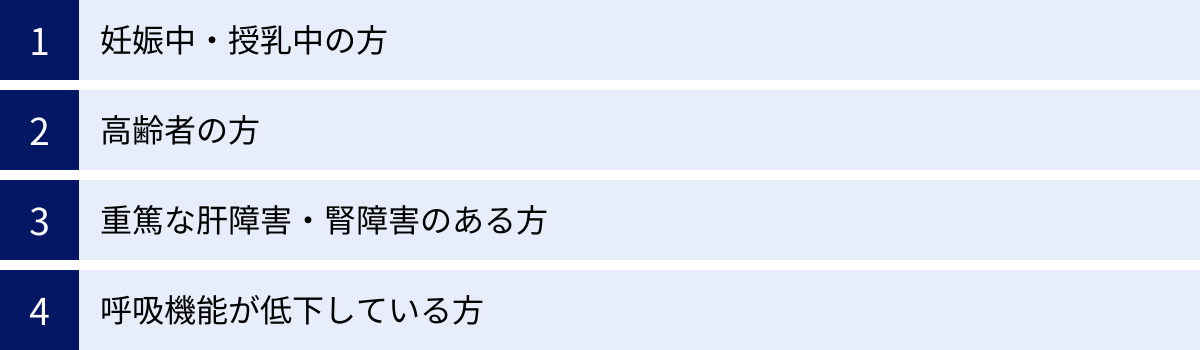

マイスリーの服用ができない、または注意が必要な方

マイスリーは多くの入眠障害に悩む方にとって有効な薬剤ですが、誰にでも安全に使えるわけではありません。特定の持病がある方や、体の状態によっては、服用が禁止(禁忌)されていたり、極めて慎重な投与が必要とされたりする場合があります。ここでは、マイスリーの服用にあたって特に注意が必要な方々について解説します。

妊娠中・授乳中の方

妊娠中の方

妊娠中または妊娠している可能性のある女性に対して、マイスリーは原則として投与しないこととされています。ただし、「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する」という但し書きがあり、絶対的な禁忌ではありません。

妊娠中にマイスリーを服用した場合、以下のようなリスクが懸念されます。

- 胎児への影響: 妊娠初期に服用した場合、催奇形性(胎児に奇形が生じるリスク)については、海外の疫学調査でリスク増大は示唆されていないものの、安全性は確立されていません。

- 新生児への影響: 妊娠後期に服用した場合、薬の成分が胎盤を通過し、出生後の新生児に哺乳困難、筋緊張低下、呼吸抑制、傾眠(眠りがちになる状態)といった症状を引き起こす可能性があります。また、出生後に離脱症状(多動、振戦など)が現れたとの報告もあります。(参照:アステラス製薬株式会社 マイスリー錠 添付文書)

不眠が母体や胎児に与える悪影響も考慮し、医師がリスクとベネフィットを慎重に比較検討した上で、やむを得ず処方されるケースはありますが、基本的には薬物以外の方法(睡眠衛生指導など)での改善が優先されます。妊娠が判明した場合や、妊娠を希望する場合は、必ずその旨を医師に伝えてください。

授乳中の方

マイスリーの有効成分ゾルピデムは、母乳中へ移行することが報告されています。そのため、マイスリーを服用中の授乳は避けることが望ましいとされています。

もし、どうしてもマイスリーを服用する必要がある場合は、服用期間中の授乳を中止するよう指導されます。これは、母乳を介して薬の成分が赤ちゃんに移行し、傾眠や呼吸抑制などの影響を及ぼすことを避けるためです。授乳の再開時期については、医師の指示に従ってください。

高齢者の方

高齢者(65歳以上)は、マイスリーの服用に特に注意が必要なグループです。前述の通り、成人と比べて低用量(1回5mgまで)から開始し、慎重に投与されます。

高齢者に注意が必要な理由は多岐にわたりますが、主に以下の点が挙げられます。

- 薬物動態の変化: 年齢と共に肝臓での代謝能力や腎臓からの排泄能力が低下するため、薬が体内に残りやすくなります。これにより、同じ用量でも若年者より血中濃度が高くなり、作用が強く出すぎる傾向があります。

- 転倒・骨折のリスク増大: マイスリーによる眠気やふらつきは、筋力や平衡感覚が低下している高齢者にとって、転倒の大きな原因となります。特に夜間のトイレの際にふらついて転倒し、大腿骨骨折などの重傷を負うケースは少なくありません。

- 認知機能への影響: 眠気や注意力の低下が翌日に持ち越しやすく、日中の活動に影響を与える可能性があります。また、せん妄(意識の混乱)や記憶障害といった精神神経系の副作用も現れやすいとされています。

これらのリスクを考慮し、高齢者へのマイスリーの使用は、その必要性を慎重に検討し、必要最小限の用量と期間に留めることが原則です。

重篤な肝障害・腎障害のある方

マイスリーの有効成分ゾルピデムは、主に肝臓で代謝され、その代謝物が腎臓から尿として排泄されます。そのため、これらの臓器の機能が著しく低下している方では、薬の服用に注意が必要です。

重篤な肝障害のある方

重篤な肝障害のある患者さんには、マイスリーの投与は禁忌(投与してはならない)とされています。肝臓の機能が極端に低下していると、薬を分解できずに体内に蓄積し、血中濃度が著しく上昇します。これにより、作用が過剰に強まり、昏睡に至るおそれもあるためです。また、肝性脳症(肝機能低下により意識障害などが起こる病態)を悪化させる可能性もあります。軽度~中等度の肝障害がある場合も、慎重な投与と用量調節が必要です。

重篤な腎障害のある方

腎障害のある患者さんについては、マイスリーの排泄が遅延する可能性はありますが、薬物動態への影響は肝障害ほど大きくないと考えられています。そのため禁忌ではありませんが、副作用の発現に注意しながら慎重に投与されます。

呼吸機能が低下している方(肺性心、肺気腫など)

マイスリーには、弱いながらも呼吸中枢を抑制する作用(呼吸抑制作用)があります。健康な人であれば問題になることはほとんどありませんが、元々呼吸機能が著しく低下している方にとっては、このわずかな呼吸抑制が致命的になる可能性があります。

そのため、以下のような疾患を持つ患者さんには、原則として投与されません。

- 肺性心: 肺の病気が原因で心臓に負担がかかっている状態。

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD): 肺気腫や慢性気管支炎など、空気の通り道が狭くなる病気。

- 重症の気管支喘息: 重い喘息発作を繰り返す状態。

- 睡眠時無呼吸症候群: 睡眠中に何度も呼吸が止まる病気。マイスリーの服用により、無呼吸の回数や時間が増加し、症状を悪化させる危険性があります。

これらの呼吸器系の疾患を持つ方は、不眠の治療にマイスリーを使用することで、かえって健康状態を損なうリスクがあります。不眠の背景にこれらの病気が隠れていることもあるため、いびきや日中の強い眠気などがある場合は、まず呼吸器専門医の診察を受けることが重要です。

マイスリーの安全なやめ方(減薬・断薬の方法)

マイスリーによる治療の最終的な目標は、薬に頼らなくても自然に眠れるようになることです。しかし、ある程度の期間服用を続けた後、自己判断で急に薬をやめてしまうと、かえって辛い症状に悩まされることがあります。ここでは、マイスリーを安全にやめるための考え方と具体的な方法について解説します。

なぜ急にやめてはいけないのか

マイスリーを一定期間服用し続けると、脳が「薬があること」を前提としてバランスをとるようになります。このような状態で突然薬の供給がストップすると、脳内の神経活動のバランスが急激に崩れ、様々な不快な症状、すなわち「離脱症状」が現れることがあります。

マイスリーの離脱症状として最も代表的なのが「反跳性不眠(はんちょうせいふみん)」です。これは、薬を飲む前よりもさらに強い不眠、激しい寝つきの悪さに襲われる現象です。薬によって強制的に抑えられていた脳の興奮が、抑えがなくなったことで一気に跳ね返ってくるようなイメージです。

この辛い反跳性不眠を経験すると、「やはり薬がないと眠れない」と強く感じてしまい、服用を再開せざるを得なくなります。これが、薬をやめられなくなる大きな原因の一つです。

他にも、不安感の増大、イライラ、焦燥感、頭痛、吐き気、発汗、筋肉の震えといった精神的・身体的な離脱症状が現れることもあります。これらの症状は、特に長期間、高用量で服用していた場合に強く出やすいとされています。

安全に薬をやめるためには、このような離脱症状を可能な限り引き起こさないように、計画的に進めることが何よりも重要です。

医師と相談しながら進めることが大前提

マイスリーの減薬・断薬を考える上で、最も重要な原則は「自己判断で行わず、必ず処方した医師と相談しながら進めること」です。

医師は、患者一人ひとりの服用期間、用量、不眠の原因、現在の精神状態や生活状況などを総合的に評価し、その人に合った最も安全で現実的な減薬プランを提案してくれます。

減薬を開始するタイミングも重要です。仕事で大きなストレスを抱えている時期や、生活環境が大きく変わる時期などは、不眠が悪化しやすいため減薬には適していません。心身ともに比較的安定している時期を選ぶことが、成功の鍵となります。

また、薬を減らすことと並行して、「睡眠衛生」の改善に取り組むことが不可欠です。

- 毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝るように心がける。

- 日中に適度な運動を行い、太陽の光を浴びる。

- 寝る前のカフェイン、アルコール、喫煙を避ける。

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かってリラックスする。

- 寝室の環境(温度、湿度、光、音)を快適に整える。

- 寝る前にスマートフォンやパソコンの画面を見ない。

これらの生活習慣の改善は、薬に頼らない自然な睡眠を取り戻すための土台となります。医師やカウンセラーの指導のもと、薬物療法と非薬物療法を両輪で進めていくことが、スムーズな断薬への近道です。

少しずつ量を減らしていく(漸減法)

医師の指導のもとで行われる具体的な減薬方法は、「漸減法(ぜんげんほう)」が基本となります。これは、服用する薬の量を、急にゼロにするのではなく、時間をかけて少しずつ段階的に減らしていく方法です。脳が薬の量の変化にゆっくりと慣れていく時間を与えることで、離脱症状の発現を最小限に抑えることができます。

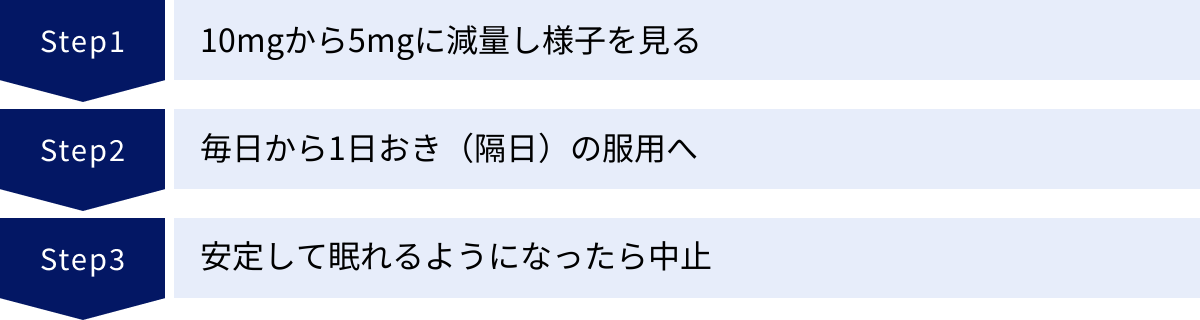

漸減法の具体的なスケジュールは、個々の状況によって異なりますが、一般的な例としては以下のようなステップが考えられます。

例:マイスリー10mgを服用している場合

- 第一段階(用量の半減):

10mgから5mgに減量します。まずはこの状態で1~2週間、あるいはそれ以上様子を見ます。睡眠の状態が安定しており、離脱症状も特に見られないことを確認します。 - 第二段階(隔日投与など):

5mgの服用を、毎日ではなく「1日おき(隔日)」にしてみます。あるいは、不眠が辛い時だけ服用する「頓服(とんぷく)」に切り替えます。これにより、薬を服用しない日を徐々に増やしていきます。 - 第三段階(中止):

薬を服用しない日でも安定して眠れるようになったことを確認し、完全に服用を中止(断薬)します。

このプロセスには、数週間から数ヶ月、あるいはそれ以上の期間がかかることも珍しくありません。焦りは禁物です。「ゆっくり、着実に」を合言葉に、医師と二人三脚で取り組むことが大切です。

減薬の途中で一時的に不眠が悪化したり、不安になったりすることもあるかもしれません。そのような時も、「減薬に失敗した」と悲観的にならず、正直に医師に相談してください。場合によっては、一時的に前のステップに戻したり、減量のペースをさらに緩やかにしたりと、柔軟に計画を修正していくことが可能です。安全な断薬とは、時間をかけてでも心と身体に負担をかけない方法で達成するものであると理解しておきましょう。

他の睡眠薬との違い

不眠症の治療に用いられる薬はマイスリーだけではありません。作用機序や作用時間、特徴が異なる様々な種類の睡眠薬が存在します。ここでは、代表的な睡眠薬である「ハルシオン」「ルネスタ」「デパス」「ベルソムラ」を取り上げ、マイスリーとどのような違いがあるのかを比較・解説します。ご自身の状態に最適な薬を理解するための一助としてください。

| 薬剤名 | 系統 | 作用時間 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| マイスリー | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間型 | ・入眠障害に特化 ・速効性 ・持ち越しや依存性が比較的少ない |

| ハルシオン | ベンゾジアゼピン系 | 超短時間型 | ・入眠障害に有効 ・抗不安作用、筋弛緩作用も併せ持つ ・健忘の副作用に注意が必要 |

| ルネスタ | 非ベンゾジアゼピン系 | 短時間型 | ・入眠障害、中途覚醒にも効果が期待できる ・苦味の副作用が特徴的 |

| デパス | ベンゾジアゼピン系 (チエノジアゼピン系) |

短時間~中間型 | ・本来は抗不安薬だが睡眠改善にも使用 ・抗不安作用、筋弛緩作用が強い ・依存性に注意が必要 |

| ベルソムラ | オレキシン受容体拮抗薬 | – | ・自然な眠りを促す新しいタイプの薬 ・依存性が極めて少ない ・効果発現は比較的緩やか |

ハルシオンとの違い

ハルシオン(一般名:トリアゾラム)は、マイスリーと同様に「超短時間作用型」に分類され、主に入眠障害の治療に用いられる睡眠薬です。しかし、その系統と作用の仕方に大きな違いがあります。

- 系統の違い: マイスリーが「非ベンゾジアゼピン系」であるのに対し、ハルシオンは古くからある「ベンゾジアゼピン系」に属します。

- 作用機序の違い: マイスリーがGABA受容体のうち眠りに特化したω1に選択的に作用するのに対し、ハルシオンはω1とω2の両方に非選択的に作用します。

- 作用の特徴: この作用機序の違いから、ハルシオンは催眠作用に加えて、比較的強い抗不安作用や筋弛緩作用を併せ持ちます。そのため、不安や緊張が強くて眠れないという方には有効な場合があります。一方で、この筋弛緩作用により、特に高齢者ではふらつきや転倒のリスクがマイスリーよりも高くなる傾向があります。また、一過性前向性健忘の副作用も報告が多く、注意が必要です。

簡潔に言えば、「眠り」に特化した切れ味の良さを求めるならマイスリー、不安や緊張も同時に和らげたい場合はハルシオンが選択される傾向がありますが、副作用のリスクも考慮して慎重に選ばれます。

ルネスタとの違い

ルネスタ(一般名:エスゾピクロン)は、マイスリーと同じ「非ベンゾジアゼピン系」に分類される睡眠薬です。作用機序もマイスリーと同様にGABA受容体に作用しますが、作用時間に違いがあります。

- 作用時間の違い: マイスリーが「超短時間作用型」(半減期約2時間)であるのに対し、ルネスタは「短時間作用型」(半減期約5時間)に分類されます。

- 効果の範囲: この作用時間の違いから、ルネスタは寝つきを良くする効果に加え、睡眠を維持する効果も期待できます。そのため、入眠障害だけでなく、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」にもある程度の効果が見込めます。

- 副作用の違い: ルネスタに特徴的な副作用として、服用後に口の中に苦味を感じることがあります。これは多くの服用者で経験される症状です。

寝つきだけが問題であればマイスリー、寝つきも悪いし途中で起きてしまう悩みもある、という場合にはルネスタが選択肢の一つとなります。

デパスとの違い

デパス(一般名:エチゾラム)は、非常に多く処方されている薬ですが、その位置づけはマイスリーとは大きく異なります。

- 薬剤の分類: デパスは、法律上の分類では睡眠薬ではなく「抗不安薬」に属します(系統はチエノジアゼピン系)。しかし、強い催眠作用と筋弛緩作用を持つため、不眠症の治療にも広く用いられています。

- 作用の特徴: デパスは非常に強い抗不安作用と筋弛-作用を持ちます。そのため、精神的な不安や緊張、肩こりや頭痛などの身体的な緊張が原因で眠れない場合に高い効果を発揮します。

- 依存性のリスク: デパスは効果の実感が強い反面、マイスリーと比較して依存性が形成されやすいとされています。安易な長期連用は避けるべき薬剤であり、現在では処方日数に30日の上限が設けられるなど、その使用はより慎重になっています。

不安や身体の緊張を総合的に和らげたい場合にデパスが有効なことがありますが、睡眠薬としての第一選択は、より睡眠に特化したマイスリーや他の睡眠導入剤となることが一般的です。

ベルソムラとの違い

ベルソムラ(一般名:スボレキサント)は、これまでに紹介した薬とは全く異なる新しい作用機序を持つ睡眠薬です。

- 系統と作用機序の違い: ベルソムラは「オレキシン受容体拮抗薬」に分類されます。GABAの働きを強めて脳を強制的に眠らせるのではなく、脳を覚醒状態に保つ神経伝達物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、脳を覚醒状態から睡眠状態へと自然に切り替えることを促します。

- 効果の現れ方: 「スイッチをオフにする」ような作用のため、効果の現れ方はマイスリーに比べて緩やかです。無理やり眠らされる感覚が少なく、より自然な眠りに近いとされています。

- 依存性のリスク: この新しい作用機序により、ベルソムラは依存性のリスクが極めて低いとされています。長期的な使用においても安全性が高いと考えられています。

- 副作用: 特徴的な副作用として、悪夢を見やすくなることが報告されています。

依存性のリスクを避け、より自然な眠りを求める場合にベルソムラは良い選択肢となります。一方で、とにかく早く寝付きたいという速効性を求める場合にはマイスリーに軍配が上がります。

マイスリーに関するよくある質問

マイスリーの服用を検討する際や、実際に服用する中で、多くの人が抱く疑問があります。ここでは、市販の可否や購入方法、ジェネリック医薬品の有無、薬の価格など、よくある質問に対して具体的にお答えします。

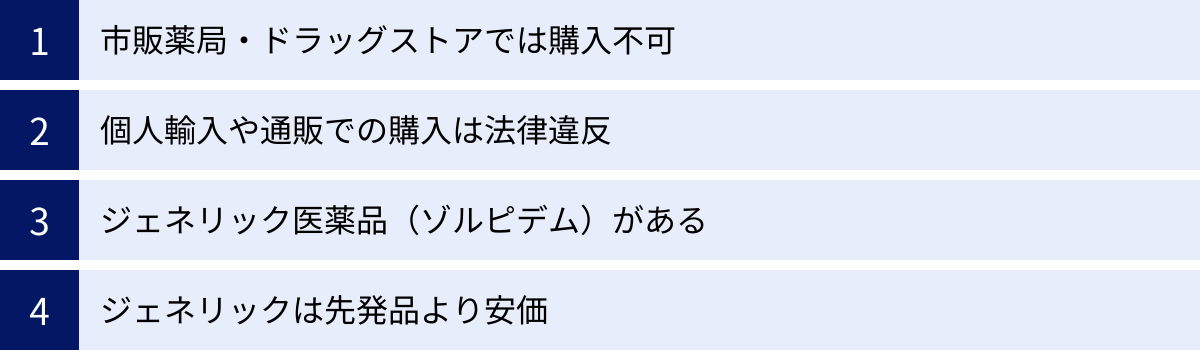

マイスリーは市販薬局やドラッグストアで買えますか?

結論から言うと、マイスリーを市販の薬局やドラッグストアで購入することはできません。

マイスリーは、医師の診察と処方箋がなければ入手できない「処方箋医薬品」に分類されます。さらに、その依存性や副作用のリスクから「向精神薬」にも指定されており、法律によって厳しく管理されています。

これは、マイスリーがその効果の反面、専門家である医師の判断なしに使用すると健康を害するおそれがあるためです。不眠の原因は人それぞれであり、適切な診断のもとで、用法・用量を守って使用しなければなりません。

ドラッグストアなどで市販されている「睡眠改善薬」(例:ドリエルなど)は、マイスリーとは全く異なる成分です。市販薬の主成分は、風邪薬やアレルギー薬にも含まれる「抗ヒスタミン薬」の眠くなる副作用を利用したものです。一時的な軽度の不眠には効果があるかもしれませんが、慢性的な不眠症に対する効果は限定的であり、マイスリーと同じ効果を期待することはできません。

マイスリーは個人輸入や通販で購入できますか?

絶対にできませんし、試みてはいけません。

インターネット上には、海外から医薬品を個人輸入できると謳うウェブサイトが存在しますが、マイスリーのような「向精神薬」を医師の処方箋や許可なく輸入することは、「麻薬及び向精神薬取締法」によって固く禁止されています。違反した場合は、厳しい罰則(懲役や罰金)の対象となります。

また、法律の問題だけでなく、健康上のリスクも極めて高い行為です。

- 偽造薬のリスク: 有効成分が含まれていない、あるいは異なる成分が含まれている偽造薬である可能性が非常に高いです。

- 品質の問題: 不衛生な環境で製造され、不純物が混入しているおそれがあります。

- 用量の不正確さ: 表示通りの成分量が含まれている保証はなく、過量摂取による重篤な健康被害につながる危険があります。

- 副作用への非対応: 万が一、重い副作用が起きても、日本の公的な副作用被害救済制度の対象外となり、何の補償も受けられません。

安全で効果的な治療を受けるためには、必ず国内の医療機関を受診し、正規のルートで処方された医薬品を使用してください。

ジェネリック医薬品(ゾルピデム)はありますか?

はい、マイスリーにはジェネリック医薬品(後発医薬品)が存在します。

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(この場合はマイスリー)の特許が切れた後に、他の製薬会社が製造・販売する医薬品のことです。有効成分、成分量、用法・用量、効果や安全性が先発医薬品と同等であることが国によって認められています。

マイスリーのジェネリック医薬品は、有効成分の一般名である「ゾルピデム酒石酸塩錠」という名称で、様々な製薬会社から販売されています(例:「ゾルピデム酒石酸塩錠5mg『サワイ』」など)。

ジェネリック医薬品の最大のメリットは、薬の価格(薬価)が先発医薬品よりも安く設定されていることです。開発にかかる費用が少ないため、患者さんの自己負担額を軽減することができます。効果や安全性は同等ですので、医療費の負担を抑えたい場合は、医師や薬剤師にジェネリック医薬品を希望する旨を伝えてみましょう。

マイスリーの薬価はいくらですか?

医薬品の公定価格である「薬価」は、定期的に改定されます。以下は、2024年4月時点での代表的な薬価です。(参照:診療報酬情報提供サービス)

| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1錠あたり) | 3割負担の場合の自己負担額(薬剤費のみ) |

|---|---|---|---|

| マイスリー錠(先発品) | 5mg | 27.20円 | 約8.2円 |

| マイスリー錠(先発品) | 10mg | 46.10円 | 約13.8円 |

| ゾルピデム酒石酸塩錠(ジェネリックの一例) | 5mg | 10.10円 | 約3.0円 |

| ゾルピデム酒石酸塩錠(ジェネリックの一例) | 10mg | 16.50円 | 約5.0円 |

例えば、マイスリー錠10mgを30日分処方された場合、薬剤費の自己負担額(3割)は 約13.8円 × 30日 = 414円 となります。これをジェネリック医薬品に切り替えると、約5.0円 × 30日 = 150円 となり、負担を大きく軽減できます。

ただし、実際に支払う金額は、この薬剤費に加えて、診察料(初診料・再診料)、処方箋料、薬局での調剤基本料、薬剤服用歴管理指導料などが加算されますので、ご注意ください。

まとめ

この記事では、睡眠導入剤マイスリー(一般名:ゾルピデム酒石酸塩)について、その効果の仕組みから特徴、副作用、そして安全な使用法に至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- マイスリーは、「寝つきの悪さ(入眠障害)」の改善に特化した、超短時間作用型の睡眠導入剤です。

- 服用後速やかに効果が現れ、翌朝には作用が残りにくい(持ち越しが少ない)という大きなメリットがあります。

- 脳のGABA受容体の中でも眠りに特化した「ω1受容体」に選択的に作用するため、従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬に比べて筋弛緩作用が弱く、依存性のリスクも比較的低いとされています。

- しかし、依存性のリスクがゼロではなく、「一過性前向性健忘」や「もうろう状態」といった特有の副作用には十分な注意が必要です。

- 安全に使用するためには、「就寝直前の服用」「アルコールとの併用は絶対禁止」「自己判断での増量・中止はしない」「服用後の運転・危険作業の禁止」といったルールを厳守することが不可欠です。

- マイスリーは医師の処方箋が必要な医療用医薬品であり、個人輸入などは法律で固く禁じられています。治療を希望する場合は、必ず医療機関を受診してください。

不眠の悩みは非常につらく、日中の生活の質を大きく低下させます。マイスリーは、そのような辛い症状を和らげるための強力な選択肢の一つです。しかし、薬はあくまで治療の補助的な手段であり、根本的な解決には生活習慣の改善(睡眠衛生の見直し)が欠かせません。

不眠に悩んだら、まずは専門の医療機関に相談し、ご自身の状態に合った適切なアドバイスを受けることから始めましょう。そして、薬を使用する際には、その効果とリスクを正しく理解し、必ず医師や薬剤師の指導のもとで、正しく安全に使用することを心がけてください。それが、健やかな眠りを取り戻すための最も確実な道筋です。