不眠症は、現代社会において多くの人が抱える深刻な悩みの一つです。「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「ぐっすり眠った気がしない」といった症状は、日中の活動に大きな影響を及ぼし、心身の健康を損なう原因ともなり得ます。このような不眠の症状を改善するために用いられるのが睡眠導入剤ですが、従来の薬には依存性や副作用への懸念がありました。

そうした中で登場したのが、新しい作用機序を持つ睡眠導入剤「ベルソムラ」です。ベルソムラは、これまでの睡眠薬とは全く異なるアプローチで眠りを誘うため、多くの患者さんにとって新たな選択肢となっています。

この記事では、ベルソムラがどのような薬なのか、その画期的な作用の仕組みから、具体的な効果、副作用、正しい飲み方、そして他の睡眠薬との違いに至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。不眠に悩む方や、ベルソムラについて詳しく知りたい方が、薬への理解を深め、安心して治療に臨むための一助となれば幸いです。

目次

ベルソムラとは

ベルソムラは、不眠症の治療に用いられる医療用医薬品です。これまでの睡眠導入剤とは一線を画す、新しいタイプの薬として注目を集めています。ここでは、ベルソムラがどのような薬なのか、その基本的な特徴と位置づけについて解説します。

新しいタイプの睡眠導入剤「オレキシン受容体拮抗薬」

ベルソムラの最大の特徴は、「オレキシン受容体拮抗薬(Orexin Receptor Antagonist)」という、全く新しい分類に属する睡眠導入剤である点です。

従来の睡眠導入剤の多くは、「ベンゾジアゼピン系」や「非ベンゾジアゼピン系」と呼ばれるものでした。これらの薬は、脳内の神経伝達物質であるGABA(ガンマアミノ酪酸)の働きを強めることで、脳の活動を強制的に抑制し、眠りを引き起こします。例えるなら、脳全体の活動にブレーキをかけて、半ば強制的にシャットダウンさせるようなイメージです。この強力な作用ゆえに、効果は確実である一方、依存性や耐性(薬が効きにくくなること)、日中の眠気、ふらつきといった副作用が課題とされてきました。

一方、ベルソムラが属するオレキシン受容体拮抗薬は、全く異なるアプローチをとります。この薬は、脳を「覚醒」させる働きを持つ神経伝達物質「オレキシン」の働きを阻害します。つまり、脳の覚醒システムを司るスイッチを優しくオフにすることで、体が本来持っている自然な眠りのプロセスへと移行しやすくするのです。強制的に眠らせるのではなく、「眠りを妨げている覚醒状態を解除する」という、より生理的な眠りに近い状態を目指すのが特徴です。

この作用機序の違いにより、ベルソムラは従来の睡眠薬が抱えていた課題のいくつかを克服する可能性を秘めています。例えば、依存性や離脱症状が起こりにくいこと、ふらつきの原因となる筋弛緩作用が弱いことなどが挙げられます。このように、ベルソムラは不眠症治療におけるパラダイムシフトをもたらした薬剤であり、特に安全性や自然な眠りを重視する患者さんにとって、重要な選択肢の一つとなっています。

一般名はスボレキサント

私たちが病院で処方される薬には、「商品名」と「一般名(成分名)」の二つの名前があります。「ベルソムラ」はMSD株式会社が販売している商品名であり、薬の有効成分そのものの名前は「スボレキサント(Suvorexant)」です。

一般名(スボレキサント)は、その薬の化学的な成分を示す世界共通の名称です。一方、商品名(ベルソムラ)は、製薬会社が販売促進のために独自につけた名前で、患者さんや医療関係者が呼びやすいように工夫されています。

なぜ二つの名前があるのかというと、同じ有効成分(一般名)を含む薬が、複数の製薬会社から異なる商品名で販売されることがあるためです。これをジェネリック医薬品(後発医薬品)と呼びます。ただし、2024年現在、ベルソムラ(スボレキサント)のジェネリック医薬品はまだ販売されていません。

したがって、医師が「ベルソムラを処方します」と言った場合も、「スボレキサントを処方します」と言った場合も、基本的には同じ薬のことを指しています。診療明細書や処方箋には一般名である「スボレキサント」と記載されることもあるため、両方の名前を知っておくと混乱せずに済むでしょう。ベルソムラは、このスボレキサントを有効成分とする、MSD株式会社が製造販売する先発医薬品です。

(参照:MSD株式会社 医療関係者向けサイト)

ベルソムラの作用機序

ベルソムラがなぜ「新しいタイプの睡眠薬」と呼ばれるのか、その秘密は独自の作用機序にあります。ここでは、ベルソムラがどのようにして自然な眠りを誘うのか、その中心的な役割を果たす「オレキシン」という物質から詳しく解説していきます。

覚醒を維持する物質「オレキシン」とは

オレキシンは、脳の視床下部から分泌される神経ペプチド(神経伝達物質の一種)で、私たちの脳を「覚醒」状態に保つために極めて重要な役割を担っています。1998年に日本の研究者、筑波大学の柳沢正史教授らのグループによって発見されました。

オレキシンの主な働きは、覚醒に関わる脳内の様々な神経系(ノルアドレナリン、セロトニン、ドパミン、ヒスタミン、アセチルコリンなど)を活性化させることです。これにより、私たちは日中に意識をはっきりと保ち、集中力や注意力を維持して活動できます。オレキシンは、いわば「脳の覚醒システムの総司令官」のような存在です。

このオレキシンの重要性は、睡眠障害の一種である「ナルコレプシー」の研究からも明らかになっています。ナルコレプシーは、日中に突然、耐えがたい眠気に襲われて眠り込んでしまう病気です。研究の結果、ナルコレプシー患者の多くは、脳内のオレキシンを産生する神経細胞が失われていることが判明しました。つまり、覚醒を維持するオレキシンが欠乏することで、覚醒状態を保てなくなり、強い眠気が生じるのです。この発見は、オレキシンが睡眠と覚醒のサイクルを制御する「スイッチ」として機能していることを決定づけました。

オレキシンは覚醒の維持だけでなく、食欲の調節や情動、自律神経系のコントロールなど、生命維持に不可欠な多くの機能にも関わっています。夜になるとオレキシンの分泌は自然と減少し、脳は覚醒状態から睡眠状態へと移行していきます。しかし、不眠症の患者さんの中には、このオレキシン神経系が夜間になっても過剰に活動し続けているケースがあると考えられています。ストレスや不安、生活リズムの乱れなどが原因でオレキシンの活動が収まらず、脳が覚醒し続けてしまうために「眠れない」という状態に陥るのです。

オレキシンの働きをブロックして自然な眠りを誘う仕組み

ベルソムラ(スボレキサント)は、この過剰に活動しているオレキシンの働きをピンポイントで抑制することで効果を発揮します。

オレキシンがその機能を発揮するためには、脳内に存在する「オレキシン受容体」という鍵穴のようなタンパク質に結合する必要があります。オレキシン受容体には「オレキシン1受容体(OX1R)」と「オレキシン2受容体(OX2R)」の2種類があり、ベルソムラは両方の受容体に結合して、オレキシンが作用するのをブロックします。これを専門的には「デュアル・オレキシン受容体拮抗薬(DORA)」と呼びます。

ベルソムラを服用すると、有効成分であるスボレキサントが血液に乗って脳に到達し、オレキシン受容体を塞ぎます。これにより、本来であれば受容体に結合して覚醒シグナルを送るはずのオレキシンが、行き場を失ってしまいます。その結果、オレキシンによる覚醒維持システムがオフになり、脳は興奮状態から鎮静状態へとスムーズに移行します。

この作用は、従来の睡眠薬が脳全体の機能を抑制するのとは根本的に異なります。ベルソムラは、あくまで覚醒を促すオレキシンの働きを弱めるだけです。そのため、脳が持つ本来の睡眠誘発システム(メラトニンやアデノシンなど)が優位になり、あたかも自然に眠気が訪れるかのような、生理的なプロセスに近い形で入眠することができます。

この「覚醒を止める」というアプローチは、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」にも有効です。中途覚醒も、睡眠中にオレキシン神経系が何らかの理由で活性化し、脳が覚醒してしまうことが一因と考えられています。ベルソムラは夜間を通してオレキシンの働きを抑え続けるため、深い睡眠を維持しやすくなり、途中で目が覚める回数を減らす効果が期待できるのです。

このように、ベルソムラは不眠の原因となりうる「過剰な覚醒」に直接アプローチすることで、従来の薬とは異なる、より自然な眠りをもたらす画期的な薬剤と言えます。

ベルソムラの効果と特徴

ベルソムラは、そのユニークな作用機序により、不眠症の主要な症状である「入眠障害」と「中途覚醒」の両方に対して効果を発揮します。ここでは、ベルソムラが具体的にどのような効果をもたらすのか、そしてその効果がいつ現れ、どのくらい続くのかについて詳しく見ていきましょう。

寝つきを良くする効果(入眠障害の改善)

入眠障害とは、「ベッドに入ってもなかなか寝付けない」状態を指し、一般的には寝つくまでに30分~1時間以上かかる場合が目安とされます。ストレスや不安で頭が冴えてしまったり、考え事が次々と浮かんできたりして眠れない、といった経験は多くの人にあるでしょう。これは、前述の通り、脳の覚醒システムを司るオレキシンが活発に働き続けていることが一因です。

ベルソムラは、このオレキシンの働きをブロックすることで、過剰な覚醒状態を鎮め、脳をリラックスした入眠しやすい状態へと導きます。臨床試験においても、ベルソムラを服用したグループは、偽薬(プラセボ)を服用したグループに比べて、客観的に測定した寝つくまでの時間(入眠潜時)が有意に短縮されたことが報告されています。

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書)

具体的なシナリオで考えてみましょう。例えば、仕事のプレッシャーや明日の会議のことで頭がいっぱいで、布団に入ってから1時間以上も目が冴えてしまうAさんのようなケース。Aさんがベルソムラを服用すると、脳内で活発になっていたオレキシンの働きが抑えられます。すると、脳の興奮が徐々に収まり、心配事から意識が離れやすくなります。その結果、心身がリラックスし、自然な眠気が訪れて、いつもよりスムーズに眠りにつくことができるようになる、というわけです。

ただし、ベルソムラは強制的に意識を失わせるタイプの薬ではありません。あくまで「覚醒をオフにする」手助けをする薬なので、効果の現れ方には個人差があります。服用してすぐにバタンと眠れるというよりは、「いつの間にか眠っていた」と感じるような、穏やかな効き方をするのが特徴です。

夜中の目覚めを減らす効果(中途覚醒の改善)

中途覚醒は、「睡眠の途中で何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けない」という症状です。加齢やストレス、あるいは睡眠時無呼吸症候群など様々な原因が考えられますが、これも睡眠中にオレキシン神経系が不安定になり、脳が覚醒しやすい状態になることが関係していると言われています。せっかく眠りについても、わずかな物音や尿意で目が覚めてしまい、その後は朝まで眠れないといった悩みを抱える人は少なくありません。

ベルソムラは、入眠を助けるだけでなく、睡眠を維持する効果にも優れています。有効成分であるスボレキサントは、服用後、夜間を通じてオレキシン受容体をブロックし続けます。これにより、睡眠中に脳が覚醒してしまうのを防ぎ、深く安定した睡眠を維持しやすくなります。

臨床試験では、ベルソムラ服用群において、夜間に目が覚めている時間の合計(中途覚醒時間)が、偽薬群と比較して有意に減少したことが確認されています。これは、ベルソムラが睡眠の「質」を高め、分断されることなく持続した眠りをもたらすことを示唆しています。

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書)

例えば、夜中に2~3回は必ずトイレに起きてしまい、そのたびに目が冴えて朝まで眠れなくなるBさんのような高齢者のケース。ベルソムラを服用することで、睡眠が深くなり、多少の尿意では目が覚めにくくなる可能性があります。また、一度目が覚めたとしても、オレキシンによる覚醒作用が抑えられているため、比較的スムーズに再入眠しやすくなる効果が期待できます。結果として、朝までぐっすりと眠れたという「熟眠感」の向上につながることが多いのです。

効果が現れるまでの時間と持続時間

薬の効果を正しく理解する上で、効果発現時間と持続時間の把握は非常に重要です。

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 効果発現時間 | 服用後、約1.5時間で最高血中濃度に到達(Tmax) | 食事(特に高脂肪食)の後に服用すると、吸収が遅れ、効果発現が遅延することがある。 |

| 効果持続時間 | 血中濃度半減期(T1/2)が約10時間 | 薬の成分が体内で半分になるまでの時間。この時間が比較的長いため、睡眠維持効果が期待できる。 |

| 代謝 | 主に肝臓の代謝酵素CYP3Aで代謝される | 他の薬との飲み合わせに注意が必要。 |

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書)

効果が現れるまでの時間について、ベルソムラの有効成分スボレキサントは、服用後およそ1.5時間で血中の濃度がピークに達します(Tmax中央値:1.5時間)。これはあくまで平均的な数値であり、個人差はありますが、効果を実感し始めるまでにはある程度の時間がかかることを意味します。そのため、ベッドに入るかなり前に服用するのではなく、「就寝直前」に服用することが推奨されています。

効果の持続時間の目安となるのが、血中濃度半減期(T1/2)です。これは、薬の血中濃度が最も高くなった時点から半分に減少するまでにかかる時間を示します。ベルソムラの半減期は約10時間と、睡眠薬の中では比較的長い部類に入ります。この長い半減期が、夜間の後半まで効果を持続させ、中途覚醒や早朝覚醒を防ぐのに役立ちます。

しかし、この長い持続時間はメリットであると同時に、注意点にもなります。半減期が10時間ということは、服用から10時間後でも、まだピーク時の半分の成分が体内に残っている可能性があるということです。これが、翌日の眠気やふらつきといった「持ち越し効果」の原因となることがあります。

したがって、ベルソムラの特徴をまとめると、「穏やかに効き始め、夜間を通して安定した睡眠をサポートするが、その分、翌朝にも影響が残る可能性がある薬」と理解しておくことが重要です。

ベルソムラの主な副作用

ベルソムラは新しい作用機序を持つ比較的安全性の高い薬とされていますが、どのような薬にも副作用のリスクは伴います。ベルソムラを服用する際には、起こりうる副作用について正しく理解し、万が一症状が現れた場合でも冷静に対処できるようにしておくことが大切です。ここでは、ベルソムラの主な副作用とその対処法について解説します。

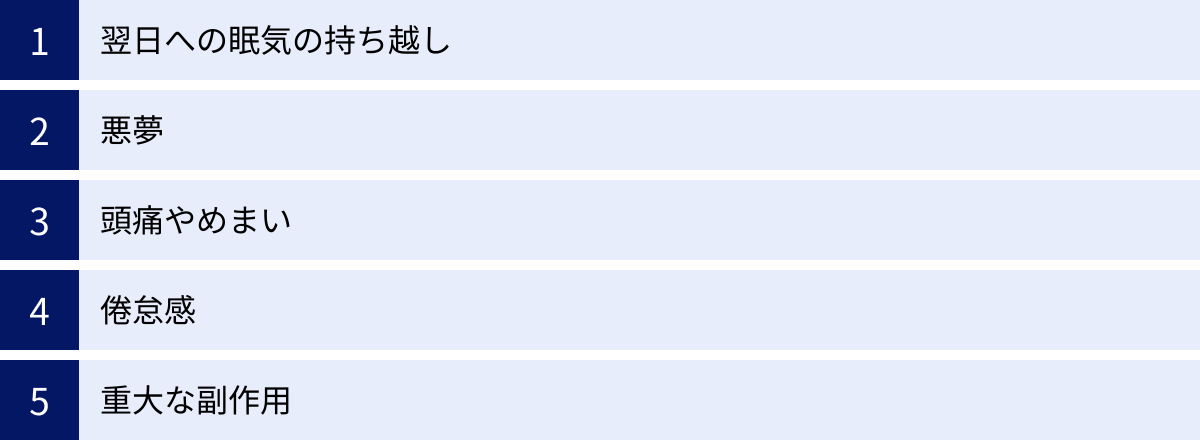

翌日への眠気の持ち越し

ベルソムラで最も報告頻度が高い副作用が、翌朝以降に続く眠気(傾眠)です。これは「持ち越し効果(ハングオーバー)」とも呼ばれます。国内の臨床試験では、成人の場合で約5%、高齢者の場合で約11%の患者に傾眠の副作用が認められました。

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 インタビューフォーム)

この眠気の持ち越しが起こる主な理由は、前述の通り、ベルソムラの血中濃度半減期が約10時間と比較的長いことにあります。夜11時に服用した場合、翌朝の9時頃でもまだ薬の成分が体内に相当量残っている計算になり、これが眠気や倦怠感、集中力の低下として現れるのです。特に、高齢者や肝機能が低下している方は薬の代謝・排泄が遅れがちなため、持ち越し効果がより強く出やすい傾向があります。

【対処法】

もし翌日に強い眠気を感じる場合は、自己判断で服用を続けず、必ず処方した医師に相談してください。医師は、薬の量を減らす(例:20mgから15mgへ減量)、あるいは他の睡眠薬への変更を検討します。また、服用する日は、翌日に自動車の運転や危険を伴う機械の操作など、高い集中力を要する作業を避けることが極めて重要です。

悪夢

ベルソムラの副作用として特徴的なものに「悪夢」があります。臨床試験では、1~5%未満の頻度で報告されています。鮮明で不快な夢を見ることで、かえって睡眠の質が下がったと感じる方もいます。

悪夢が起こる明確なメカニズムは完全には解明されていませんが、ベルソムラが睡眠の構造、特に夢を見ることが多い「レム睡眠」に何らかの影響を与えている可能性が考えられています。オレキシンはレム睡眠の制御にも関わっているため、その働きをブロックすることで、レム睡眠の量や質が変化し、悪夢として現れるのではないかと推測されています。

【対処法】

悪夢が頻繁に続いたり、精神的に大きな苦痛を感じたりするようであれば、我慢せずに医師に相談することが大切です。眠気の持ち越しと同様に、薬の減量や変更で改善することがあります。また、ストレスや不安が悪夢の引き金になることもあるため、リラクゼーション法を取り入れるなど、生活習慣の見直しも有効な場合があります。

頭痛やめまい

頭痛やめまいも、ベルソムラの服用中に起こりうる副作用です。臨床試験での報告頻度は、頭痛が1~5%未満、浮動性めまいが1%未満となっています。

これらの症状は、薬が中枢神経に作用することによる影響や、血圧へのわずかな影響などが考えられますが、はっきりとした原因は分かっていません。特に、服用後に立ち上がった際のふらつきや、朝起きた時の頭の重さとして感じられることがあります。

【対処法】

症状が軽度で一過性のものであれば、様子を見ることも可能ですが、頻繁に起こる場合や、日常生活に支障をきたすほどの強いめまいがある場合は、医師に相談してください。特に高齢者の場合、めまいやふらつきは転倒につながる危険性があるため、注意が必要です。夜中にトイレに起きる際などは、急に立ち上がらず、ゆっくりと行動することを心がけましょう。

倦怠感

倦怠感も、翌日の眠気の持ち越しと関連して現れやすい副作用です。「体がだるい」「やる気が出ない」といった症状で、臨床試験では1~5%未満の頻度で報告されています。

これは、薬の効果が翌日まで持続しているために生じる身体的な疲労感です。十分な時間眠ったはずなのに、すっきりとしない感覚が残ることがあります。

【対処法】

まずは十分な休養をとることが基本ですが、倦怠感が続く場合は、眠気の持ち越しと同様に薬の量が合っていない可能性があります。医師に相談し、用量の調整を検討してもらいましょう。

重大な副作用について

頻度は極めてまれですが、ベルソムラには注意すべき「重大な副作用」がいくつか報告されています。これらの症状が現れた場合は、直ちに服用を中止し、速やかに医療機関を受診する必要があります。

| 重大な副作用 | 主な症状 |

|---|---|

| 睡眠随伴症状 | 夢遊病(睡眠中の離席、徘徊など)、睡眠時随伴性食行動障害(無意識のうちに何かを食べる)など。 |

| 一過性片麻痺 | 睡眠中に、手足の片側が麻痺する状態。通常は短時間で回復する。 |

| 傾眠 | 日中の過度の眠気。事故につながる可能性があるため、症状が強い場合は重大な副作用と見なされる。 |

| 悪夢 | 非常に強い精神的苦痛を伴う悪夢が続く場合。 |

| 睡眠時麻痺・入眠時幻覚 | いわゆる「金縛り」や、寝入りばなに鮮明な幻覚を見る症状。 |

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書)

特に睡眠随伴症状(夢遊病など)は、本人が全く覚えていないうちに行動してしまうため、非常に危険です。例えば、無意識のうちにキッチンで火を使ったり、家の外に出てしまったりする可能性があります。もし家族などから睡眠中の異常な行動を指摘された場合は、すぐに医師に報告してください。

これらの重大な副作用は、いずれも発生頻度は低いものですが、その存在を知っておくことは安全な服薬のために不可欠です。

ベルソムラを服用するメリット

ベルソムラは、その新しい作用機序によって、従来の睡眠導入剤が抱えていたいくつかの課題を克服しています。ここでは、ベルソムラを服用することによる主なメリットを3つの観点から詳しく解説します。

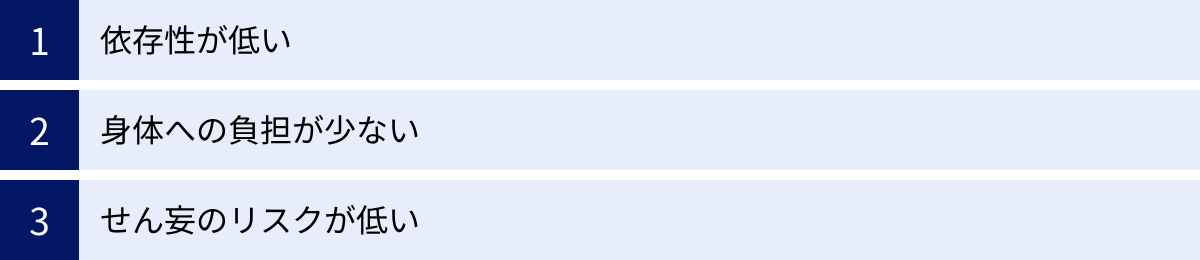

依存性が低い

従来の主流であったベンゾジアゼピン系睡眠薬における最大の懸念事項の一つが「依存性」でした。長期間服用を続けると、薬なしでは眠れなくなる精神的依存や、薬の量を増やさないと効果が得られなくなる耐性が形成されやすく、急に中断すると強い離脱症状(不眠の悪化、不安、イライラ、頭痛など)が現れることがありました。

これに対し、ベルソムラは作用機序が根本的に異なるため、依存性が極めて低いとされています。ベルソムラは、脳の報酬系(快感や多幸感に関わる神経回路)に直接作用するわけではなく、あくまで覚醒物質であるオレキシンの働きを阻害するだけです。そのため、薬を求める渇望感のような精神的依存につながりにくいのです。

複数の臨床試験や市販後の調査においても、ベルソムラの長期使用による耐性の形成や、服用中止後の重篤な離脱症状、反跳性不眠(薬をやめたことで以前よりひどい不眠に陥ること)は、ほとんど報告されていません。

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 インタビューフォーム)

この「依存性の低さ」は、不眠症治療において非常に大きなメリットです。患者さんは依存のリスクを過度に心配することなく、安心して治療に専念できます。また、治療のゴールである「薬からの離脱」も、ベンゾジアゼピン系薬剤に比べてスムーズに進めやすいと考えられています。長期間にわたる不眠症治療が必要な方や、過去に他の睡眠薬で依存に悩んだ経験がある方にとって、ベルソ-ムラは特に有用な選択肢となるでしょう。

身体への負担が少ない(筋弛緩作用が弱い)

ベンゾジアゼピン系睡眠薬には、催眠作用と同時に「筋弛緩作用(筋肉の緊張を緩める作用)」があります。この作用が、特に高齢の患者さんにおいて、夜間のトイレ時や翌朝の起床時にふらつきや転倒を引き起こす原因となっていました。骨折などの重大な事故につながるケースも少なくなく、大きな問題点とされていました。

一方、ベルソムラはオレキシン受容体に選択的に作用するため、筋弛緩作用がほとんどありません。脳の覚醒レベルをコントロールするだけで、全身の筋肉の緊張には直接影響を与えないのです。

この特徴は、特に転倒リスクが高い高齢者にとって、極めて重要なメリットです。ふらつきによる転倒を心配することなく、安全に睡眠薬治療を受けることができます。もちろん、ベルソムラにも翌日への眠気の持ち越しによるふらつきのリスクはゼロではありませんが、ベンゾジアゼピン系薬剤に特徴的な筋弛緩作用による直接的なふらつきとは区別して考える必要があります。

身体的な負担が少ないという点は、長期的な安全性を考える上でも大きな利点です。ベルソムラは、不眠の改善効果と安全性のバランスが取れた薬剤と言えます。

せん妄のリスクが低い

せん妄とは、急性の意識障害の一種で、注意力や思考力が低下し、幻覚や妄想、興奮、見当識障害(時間や場所がわからなくなる)などが現れる状態です。特に、入院中の高齢者や手術後の患者さんに見られやすい症状です。

ベンゾジアゼピン系の薬剤は、このせん妄を引き起こすリスク(薬剤誘発性せん妄)があることが知られています。これは、GABA受容体への強力な作用が、脳の認知機能や記憶に影響を与えるためと考えられています。

ベルソムラは、これまでの研究でせん妄を引き起こすリスクが低いことが示唆されています。作用機序がせん妄に関与しにくいことに加え、記憶への影響(健忘)や筋弛緩作用が少ないことも、せん妄リスクの低さにつながっていると考えられます。

(参照:各種臨床研究報告など)

このため、ベルソムラは入院患者、特に高齢の患者さんの不眠治療において、第一選択薬の一つとして考慮されることが増えています。手術後の痛みや不安で眠れない患者さんに対しても、せん妄を誘発する心配が少ないベルソムラは、安全に使用しやすい薬剤です。

このように、ベルソムラは「低依存性」「弱い筋弛緩作用」「低せん妄リスク」という3つの大きなメリットを併せ持つことで、これまで睡眠薬治療に踏み切れなかった患者さんや、副作用に悩んでいた患者さんにとって、新たな希望となる可能性を秘めています。

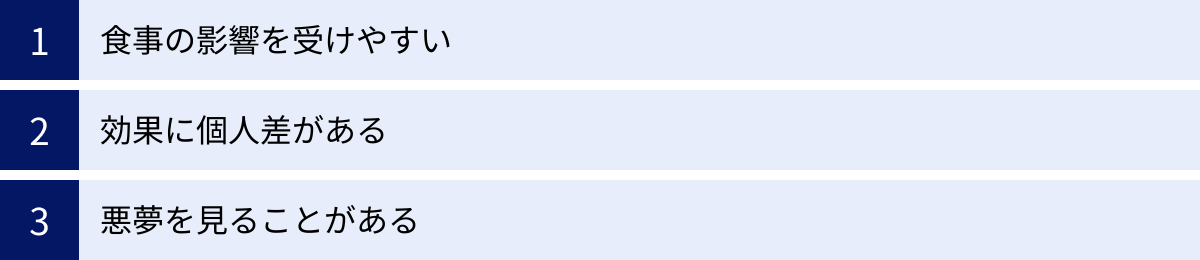

ベルソムラを服用するデメリット・注意点

ベルソムラは多くのメリットを持つ優れた薬ですが、万能ではありません。効果や副作用の現れ方には個人差があり、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。ここでは、ベルソムラを服用する上で知っておくべきデメリットと注意点を解説します。

食事の影響を受けやすい

ベルソムラの効果を左右する重要な注意点の一つが、食事、特に脂肪分の多い食事の影響を受けやすいことです。

ベルソムラは空腹時に服用した場合、速やかに消化管から吸収され、約1.5時間で血中濃度がピークに達します。しかし、食事の直後、とりわけ高脂肪食(天ぷらやフライ、こってりしたラーメンなど)を食べた後に服用すると、薬の吸収が大幅に遅れてしまいます。

添付文書によると、高脂肪食の後にベルソムラを服用した場合、薬が吸収されて血中濃度がピークに達するまでの時間(Tmax)が、空腹時と比べて平均で約1.5時間も遅延することが報告されています。また、ピーク時の血中濃度(Cmax)も約30%低下する可能性があります。

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書)

これは、具体的に何を意味するのでしょうか。例えば、夜10時に就寝しようとして、夕食の直後にベルソムラを服用したとします。空腹時であれば11時半頃に効果のピークが来るはずですが、食事の影響で薬の吸収が遅れ、効果が出始めるのが夜中の1時や2時になってしまう可能性があるのです。これでは「寝つきが悪い」という入眠障害の改善効果が十分に得られません。

「薬が効かない」と感じている方の中には、この食事の影響が原因であるケースが少なくありません。ベルソムラの効果を最大限に引き出すためには、就寝前の食事は避け、食後であれば最低でも2~3時間程度の間隔を空けてから服用することが非常に重要です。

効果に個人差がある

ベルソムラは「自然な眠りを誘う」という穏やかな作用機序を持つがゆえに、効果の感じ方に大きな個人差があります。

従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬は、脳の活動を強制的に抑制するため、多くの人に対して比較的強く、確実な催眠効果をもたらしました。その切れ味の良さに慣れている方や、非常に強い不眠症状に悩んでいる方にとっては、ベルソムラの効果が「マイルドすぎる」「効いているのかよくわからない」と感じられることがあります。

ベルソムラが効果を発揮するためには、服用者自身の体内にある睡眠システムが正常に働く必要があります。しかし、不眠の原因は人それぞれです。ストレスによる過覚醒が原因の方には効果的でも、体内時計の乱れ(概日リズム睡眠障害)や、他の身体疾患(睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群など)が不眠の主因である場合、ベルソ-ムラだけでは十分な効果が得られない可能性があります。

また、薬の代謝能力にも個人差があるため、同じ量を服用しても、血中濃度の上昇の仕方や効果の強さが人によって異なります。

したがって、「ベルソムラを飲めば誰でも必ず眠れる」わけではないことを理解しておく必要があります。もし数週間服用を続けても効果が実感できない場合は、薬が合っていないか、あるいは不眠の裏に別の原因が隠れている可能性も考えられます。その際は、医師に正直に伝え、治療方針を再検討することが重要です。

悪夢を見ることがある

副作用の項でも触れましたが、悪夢はベルソムラのデメリットとしても認識しておくべき点です。服用者の一部には、非常に鮮明で不快な夢や、うなされるような怖い夢を見るという症状が現れます。

悪夢そのものが直接的に身体へ害を及ぼすわけではありませんが、精神的な苦痛は大きく、かえって睡眠の質を低下させてしまうことがあります。「眠るのが怖い」と感じるようになり、不眠を悪化させる悪循環に陥る可能性も否定できません。

特に、もともと悪夢を見やすい傾向のある方や、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を抱えている方などは、ベルソムラの服用によって症状が悪化する可能性も考慮する必要があります。

この悪夢という副作用は、ベルソムラと同じオレキシン受容体拮抗薬に共通して見られる特徴でもあります。もし服用中に耐えがたい悪夢が続くようであれば、我慢せずに速やかに医師に相談してください。薬の減量や、作用機序の異なる他の睡眠薬への変更が有効な対策となります。

これらのデメリットを理解した上で、医師と十分にコミュニケーションを取りながら治療を進めることが、ベルソムラを安全かつ効果的に使用するための鍵となります。

ベルソムラの正しい飲み方と用量

ベルソムラの効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、定められた用法・用量を守ることが極めて重要です。ここでは、ベルソムラの正しい飲み方と用量について、具体的なポイントを解説します。

用法・用量(10mg・15mg・20mg)

ベルソムラには、10mg、15mg、20mgの3種類の錠剤があります。患者さんの年齢や状態、併用している薬などによって、処方される用量が異なります。

| 対象 | 通常の用法・用量 | 備考 |

|---|---|---|

| 成人 | 1日1回 20mg を就寝直前に経口投与する。 | これが標準的な用量です。 |

| 高齢者 | 1日1回 15mg を就寝直前に経口投与する。 | 薬の代謝が遅れやすく、副作用が出やすいため、成人より少ない量から開始します。 |

| CYP3Aを中等度に阻害する薬剤との併用時 | 1日1回 10mg を就寝直前に経口投与する。 | 併用薬の影響でベルソムラの血中濃度が上昇するため、減量が必要です。 |

| 1日の最大用量 | 20mg | いかなる場合も、1日に20mgを超えて服用してはいけません。 |

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書)

- 成人(65歳未満)の場合

通常、1日1回20mgを服用します。これがベルソムラの効果と安全性のバランスが最も良いとされる標準用量です。 - 高齢者(65歳以上)の場合

通常、1日1回15mgから開始します。高齢者は一般的に肝臓や腎臓の機能が低下しており、薬の分解・排泄に時間がかかります。そのため、成人と同量を服用すると薬が効きすぎてしまい、翌日の眠気やふらつきといった副作用のリスクが高まります。安全性を考慮して、少ない用量から始めるのが原則です。 - 10mg錠が使われるケース

10mg錠は、主に他の薬との飲み合わせが関係する場合に使用されます。ベルソムラは肝臓のCYP3Aという酵素で代謝されますが、このCYP3Aの働きを中等度に阻害する薬剤(ジルチアゼム、ベラパミル、フルコナゾールなど)を併用すると、ベルソムラの分解が遅れ、血中濃度が通常より高くなってしまいます。このような場合には、副作用のリスクを避けるために、用量を10mgに減らして投与します。

自己判断で用量を変更しないことが非常に重要です。「効果が薄いから」といって2錠飲んだり、「副作用が怖いから」といって錠剤を割って半分にしたりすることは絶対にやめてください。用量の変更は、必ず医師の指示のもとで行う必要があります。

服用するタイミングは就寝直前

ベルソムラを服用するタイミングは、「就寝直前」と厳密に定められています。

「就寝直前」とは、薬を飲んだら、その後はすぐにベッドに入り、スマートフォンを見たり本を読んだりせずに眠る準備が整った状態を指します。なぜなら、ベルソムラは服用後、比較的速やかに効果が現れ始め、眠気や判断力の低下、ふらつきなどを引き起こす可能性があるからです。

もし、服用してから就寝までの間に家の中を歩き回ったり、何らかの作業をしたりすると、予期せぬ転倒や事故につながる危険性があります。また、服用後に何らかの活動を続けると、脳が覚醒してしまい、薬の効果が十分に得られなくなる可能性もあります。

夜中に目が覚めてしまった際に、追加で服用することも絶対に避けてください。血中濃度が過度に高くなり、翌日の持ち越し効果が強く現れる原因となります。ベルソムラは、1日1回、眠る前だけの服用と心得ましょう。

食事と同時に飲まない・食後すぐに飲まない

デメリットの項でも詳しく述べましたが、ベルソムラの効果は食事によって大きく左右されます。特に、脂肪分の多い食事の後は、薬の吸収が著しく妨げられ、効果の発現が大幅に遅れます。

「薬が効かない」という事態を避けるため、以下の点を必ず守りましょう。

- 空腹時の服用が最も望ましい。

- 食事と同時に服用しない。

- 食後に服用する場合は、最低でも2時間、できれば3時間以上の間隔を空ける。

夕食が遅くなってしまった日や、夜食を食べてしまった日などは、このルールを守るのが難しいかもしれません。しかし、食後すぐに服用しても十分な効果は期待できません。生活習慣全体を見直し、夕食は早めに済ませ、就寝前は胃を空っぽに近い状態にしておくことが、ベルソムラによる不眠治療を成功させるための重要な鍵となります。

服用する上での重要な注意点

ベルソムラは比較的安全な薬ですが、飲み方や他の薬との組み合わせによっては、思わぬ健康被害につながる可能性があります。安全に治療を続けるために、以下の重要な注意点を必ず守ってください。

アルコールとの併用は絶対に避ける

ベルソムラとアルコール(お酒)を一緒に飲むことは、絶対に避けてください。これは、ベルソムラの服用において最も重要な注意点の一つです。

アルコールもベルソムラも、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、互いの作用が予期せぬ形で増強され、非常に危険な状態に陥る可能性があります。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- 過度の鎮静・呼吸抑制: 眠気が異常に強くなり、呼吸が浅くなったり、最悪の場合は呼吸が停止したりする危険性があります。

- 精神運動機能の著しい低下: 判断力、集中力、運動能力が極端に低下し、転倒による大怪我や、重大な事故につながります。

- 記憶障害(健忘): 服用後から眠りにつくまでの間の記憶が完全になくなってしまうことがあります。

- 異常行動: 夢遊病のような、自分ではコントロールできない異常な行動(睡眠随伴症状)のリスクが高まります。

「寝つきを良くするために寝酒をする」という習慣がある方もいるかもしれませんが、睡眠薬を服用している期間中は、この習慣は非常に危険です。ベルソムラを服用する日は、たとえ少量であってもアルコールを摂取しないことを徹底してください。

自動車の運転など危険な作業は控える

ベルソムラは、翌日に眠気や注意力・集中力の低下といった「持ち越し効果」が現れることがあります。これは、ベルソムラの半減期が約10時間と比較的長いため、翌朝になっても薬の成分が体内に残っている可能性があるからです。

この状態で自動車の運転や、高所での作業、精密な機械の操作など、危険を伴う作業を行うと、判断ミスや反応の遅れから重大な事故を引き起こす恐れがあります。添付文書にも「本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること」と明確に記載されています。

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書)

この注意喚起は、単なる「推奨」ではなく、安全を確保するための「義務」と捉えるべきです。ベルソムラを服用した翌日は、たとえ自分では眠気を感じていなくても、潜在的に能力が低下している可能性があることを自覚し、これらの危険な作業は絶対に行わないでください。もし、仕事などで運転が避けられない場合は、その旨を医師に伝え、他の治療法を検討してもらう必要があります。

他の薬との飲み合わせ(併用禁忌・注意薬)

ベルソムラは、肝臓の代謝酵素「CYP3A」によって分解されます。そのため、このCYP3Aの働きに影響を与える他の薬と一緒に服用すると、ベルソムラの血中濃度が大きく変動し、効果が強まりすぎたり、逆に弱まったりすることがあります。

| 区分 | 薬剤の例 | 併用による影響 |

|---|---|---|

| 併用禁忌(絶対に併用してはいけない) | イトラコナゾール(抗真菌薬)、クラリスロマイシン(抗生物質)、リトナビル(抗HIV薬)など CYP3Aを強く阻害する薬剤 | ベルソムラの血中濃度が著しく上昇し、副作用が極めて強く現れる危険性がある。 |

| 併用注意(慎重な併用が必要) | ジルチアゼム・ベラパミル(降圧薬)、フルコナゾール(抗真菌薬)など CYP3Aを中等度に阻害する薬剤 | ベルソムラの血中濃度が上昇するため、ベルソムラの用量を10mgに減量する必要がある。 |

| 併用注意(慎重な併用が必要) | リファンピシン(抗結核薬)、カルバマゼピン・フェニトイン(抗てんかん薬)など CYP3Aを強く誘導する薬剤 | ベルソムラの代謝が促進され、血中濃度が低下し、効果が減弱する可能性がある。 |

| 併用注意(慎重な併用が必要) | 他の睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬、抗ヒスタミン薬など 中枢神経抑制薬 | 相互に作用を増強し、眠気やふらつきなどの副作用が強く出ることがある。 |

| 併用注意(慎重な併用が必要) | ジゴキシン(強心薬) | ベルソムラがジゴキシンの排泄を阻害し、ジゴキシンの血中濃度を上昇させる可能性がある。 |

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書)

特に「併用禁忌」の薬は、一緒に服用すると命に関わるような重篤な副作用を引き起こす可能性があるため、絶対に併用できません。

現在、何らかの病気で他の薬を服用している方や、市販の風邪薬やアレルギー薬などを服用する場合は、必ず医師や薬剤師に申し出て、飲み合わせに問題がないかを確認してもらってください。お薬手帳を活用し、服用しているすべての薬を正確に伝えることが、安全な治療の第一歩です。

高齢者の服用について

高齢者(65歳以上)がベルソムラを服用する際は、特に慎重な配慮が必要です。加齢に伴い、肝臓や腎臓の機能が低下するため、薬の代謝・排泄が遅れがちになります。その結果、成人と同量を服用しても血中濃度が高くなりやすく、翌日への眠気の持ち越しや、ふらつき・転倒といった副作用のリスクが格段に高まります。

このため、高齢者の開始用量は15mgと、成人よりも低く設定されています。医師は患者さんの状態を注意深く観察しながら、効果と副作用のバランスを見て、必要に応じて用量を調整します。

ご家族も、服用されている方が高齢である場合は、日中の様子(過度な眠気がないか)や、夜間の歩行時のふらつきなどに注意を払い、何か変化があれば速やかに医師に伝えるようにしましょう。

妊娠中・授乳中の服用について

妊娠中または妊娠している可能性のある女性、および授乳中の女性がベルソムラを服用することの安全性は、まだ確立されていません。

- 妊娠中の方: 動物実験では、高用量を投与した際に胎児への影響が報告されています。そのため、原則として「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する」とされています。つまり、不眠による母体への悪影響が、薬による胎児への潜在的なリスクよりも大きいと医師が判断した場合に限り、慎重に処方される可能性があります。自己判断での服用は絶対にできません。

- 授乳中の方: 動物実験で、ベルソムラの成分が母乳中に移行することが確認されています。人の母乳への移行については不明ですが、赤ちゃんに影響が及ぶ可能性は否定できません。そのため、「治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること」とされています。服用する場合は授乳を中断するか、授乳を続ける場合は服用を避けるか、医師と十分に相談して決定する必要があります。

妊娠・授乳中の方は、不眠の悩みがあっても自己判断で薬に頼らず、まずはかかりつけの産婦人科医や処方医に相談することが最も重要です。

他の睡眠薬との違い

ベルソムラの登場により、不眠症治療の選択肢は大きく広がりました。その特徴をより深く理解するために、従来の代表的な睡眠薬である「ベンゾジアゼピン系睡眠薬」や、同じ作用機序を持つ「デエビゴ」との違いを比較してみましょう。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬との違い

ベンゾジアゼピン(BZD)系睡眠薬は、長年にわたり不眠症治療の主流を担ってきました。しかし、その強力な作用ゆえの課題も多く、ベルソムラはそれらの課題を克服するために開発された側面があります。

| 比較項目 | ベルソムラ(オレキシン受容体拮抗薬) | ベンゾジアゼピン系睡眠薬 |

|---|---|---|

| 作用機序 | 覚醒物質「オレキシン」の働きをブロックし、覚醒をオフにする。 | 抑制性神経伝達物質「GABA」の働きを強め、脳の活動を強制的に抑制する。 |

| 眠りの質 | 自然で生理的な眠りに近い。 | 強制的な催眠作用。深いノンレム睡眠を減少させることがある。 |

| 主な効果 | 入眠障害、中途覚醒の両方に有効。 | 短時間型、中間型、長時間型などがあり、作用時間によって得意な不眠タイプが異なる。 |

| 主な副作用 | 翌日の眠気、悪夢、頭痛など。 | 眠気、ふらつき、健忘(記憶障害)、筋弛緩作用。 |

| 依存性・耐性 | 極めて低い。離脱症状も起こりにくい。 | 長期使用で形成されやすい。耐性や離脱症状が問題となる。 |

| 筋弛緩作用 | ほとんどない。転倒リスクが低い。 | 作用として存在する。高齢者のふらつき・転倒の原因となる。 |

| せん妄リスク | 低いと考えられている。 | リスクがあるとされている。 |

作用の仕方が最も大きな違いです。ベンゾジアゼピン系が脳全体の活動にブレーキをかけるのに対し、ベルソムラは覚醒システムのスイッチを切るだけです。このため、ベルソムラはより自然な眠りをもたらし、睡眠の質(特に深い睡眠)を損ないにくいとされています。

安全性の面でも顕著な差があります。ベルソムラの最大の強みは、ベンゾジアゼピン系で問題視されてきた依存性、耐性、離脱症状のリスクが極めて低い点です。また、転倒の原因となる筋弛緩作用がほとんどないため、高齢者でも比較的安全に使用できます。

一方で、効果の切れ味においては、ベンゾジアゼピン系の方が強力に感じられる場合があります。非常に強い不安や緊張を伴う不眠に対しては、抗不安作用も併せ持つベンゾジアゼピン系の方が適しているケースもあります。

どちらが良い・悪いということではなく、患者さんの不眠のタイプ、年齢、背景にある疾患、そして何を重視するか(即効性か、安全性か)によって、最適な薬は異なります。医師はこれらの特性を総合的に判断して、薬を選択します。

同じオレキシン受容体拮抗薬「デエビゴ」との違い

ベルソムラの後に登場した、同じオレキシン受容体拮抗薬に「デエビゴ(一般名:レンボレキサント)」があります。作用機序は同じですが、いくつかの点で特徴が異なります。

| 比較項目 | ベルソムラ(スボレキサント) | デエビゴ(レンボレキサント) |

|---|---|---|

| 一般名 | スボレキサント | レンボレキサント |

| 血中濃度半減期(T1/2) | 約10時間 | 5mg: 約17時間 10mg: 約19時間 |

| 効果の特徴 | 入眠と睡眠維持の両方にバランス良く作用。 | 半減期が長いため、特に睡眠維持効果が強いとされる。 |

| 翌日への持ち越し | 起こることがある。 | 半減期が長いため、ベルソムラよりも持ち越しが起こりやすい可能性がある。 |

| 食事の影響 | 高脂肪食で吸収が遅延する。 | 食事の影響はベルソムラより少ないとされるが、高脂肪食では遅延する。 |

| 用量 | 15mg, 20mg(高齢者は15mg) | 2.5mg, 5mg, 10mg(通常5mg、最大10mg) |

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 添付文書、エーザイ株式会社 デエビゴ錠 添付文書)

最も大きな違いは血中濃度半減期です。ベルソムラの約10時間に対し、デエビゴは用量にもよりますが約17~19時間と、かなり長くなっています。

この半減期の長さから、デエビゴはベルソムラ以上に中途覚醒や早朝覚醒といった「睡眠維持」の問題に強い効果が期待されます。夜間の後半までしっかりと薬の効果が持続するため、朝方早くに目が覚めてしまうという悩みに特に有効とされています。

その一方で、半減期が長いということは、翌日への眠気の持ち越しリスクも高まる可能性があります。デエビゴの方がベルソムラよりも翌朝の眠気や倦怠感が強く出ると感じる人もいます。

また、食事の影響については、デエビゴの方がベルソムラよりは受けにくいとされていますが、やはり高脂肪食の後では吸収が遅れるため、同様に空腹時の服用が推奨されます。

用量のラインナップも異なり、デエビゴには2.5mgという非常に少ない用量があるため、より細やかな調整が可能です。

どちらの薬を選択するかは、医師が患者さんの症状を詳細に評価して決定します。「寝つきが悪い」入眠障害が主体の場合はベルソムラ、「夜中に何度も目が覚める」中途覚醒が主体の場合はデエビゴ、といった使い分けが考えられますが、実際には効果の出方には個人差が大きいため、一方の薬で効果が不十分だったり、副作用が気になったりした場合に、もう一方の薬へ変更することもよくあります。

ベルソムラの依存性とやめ方

睡眠薬と聞くと、「一度始めたらやめられなくなるのではないか」という不安を抱く方は少なくありません。しかし、ベルソムラはその点で、従来の睡眠薬とは大きく異なります。ここでは、ベルソムラの依存性に関する事実と、安全なやめ方について解説します。

依存性は形成されにくい

結論から言うと、ベルソムラは適切に使用している限り、依存性が形成されるリスクは極めて低いと考えられています。

依存には、薬がないと不安になる「精神的依存」と、身体が薬に慣れて効果が弱まる「身体的依存(耐性)」があります。従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬は、脳の報酬系に影響を与えやすいため精神的依存につながりやすく、またGABA受容体が薬に慣れてしまうことで耐性が形成されやすいという課題がありました。

ベルソムラの作用機序は、これらとは全く異なります。脳の報酬系には直接作用せず、あくまで覚醒を司るオレキシンシステムを抑制するだけです。このため、多幸感や快感をもたらすことがなく、精神的依存のトリガーとなりません。

また、長期投与に関する国内外の臨床試験においても、効果が弱まっていく「耐性」の形成は認められませんでした。これは、オレキシン受容体が薬の刺激に対して鈍化しにくい性質を持つためと考えられています。長期間にわたって安定した効果が期待できることは、ベルソムラの大きな利点です。

(参照:MSD株式会社 ベルソムラ錠 インタビューフォーム)

この「依存性の低さ」は、不眠症という慢性化しやすい疾患を治療する上で、患者さんと医師の双方にとって大きな安心材料となります。「薬漬け」になる心配をすることなく、前向きに治療に取り組むことができます。

離脱症状は起こりにくい

依存性と関連して心配されるのが、薬をやめた時の「離脱症状」です。ベンゾジアゼピン系睡眠薬では、急に中断すると、薬で抑えられていた症状が激しくぶり返す「反跳(はんちょう)現象」が起こることがあります。具体的には、以前よりもひどい不眠(反跳性不眠)や、強い不安、イライラ、頭痛、吐き気、発汗といった症状が現れることがありました。

ベルソムラは、このような重篤な離脱症状や反跳性不眠が起こりにくいことが確認されています。臨床試験で、ベルソムラを長期間服用した後に偽薬に切り替えるというテストが行われましたが、離脱症状を評価するスケールで、特筆すべき症状の悪化は見られませんでした。

これは、依存性が形成されにくいことに加え、ベルソムラの半減期が約10時間と比較的長く、体内から緩やかに消失していくことも関係していると考えられます。薬の血中濃度が急激に低下しないため、身体が変化に順応しやすいのです。

ただし、離脱症状が「全くない」というわけではありません。人によっては、服用を中止した後に一時的に寝つきが悪くなったり、軽い不安を感じたりすることはあり得ます。しかし、それはベンゾジアゼピン系で見られるような、生活に支障をきたすほどの激しい症状ではないことがほとんどです。

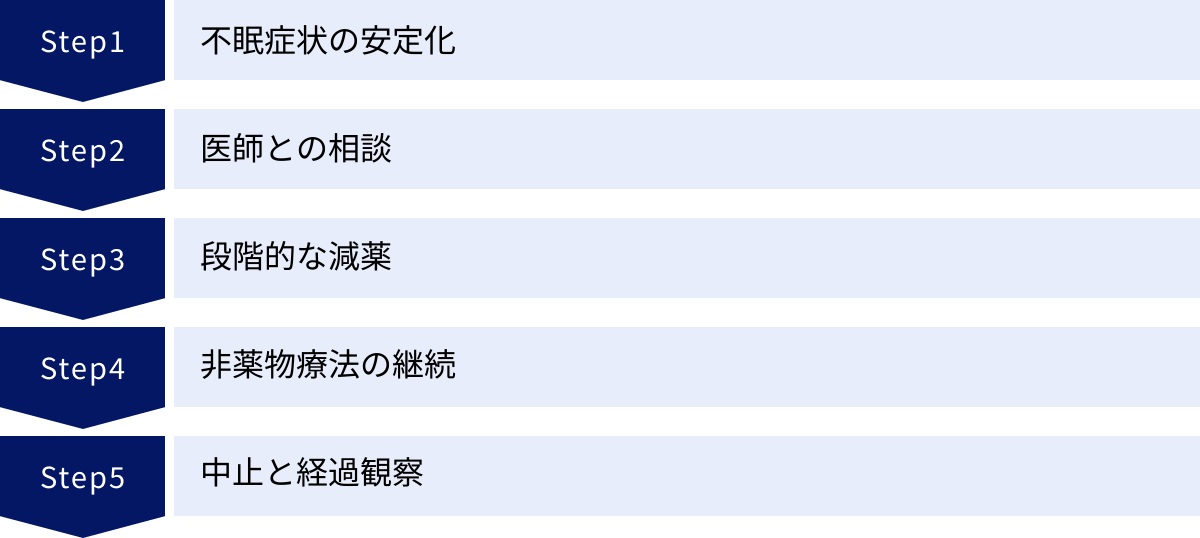

薬をやめる時の流れ(減薬・中止の方法)

ベルソムラは依存性が低いとはいえ、自己判断で急に服用を中止することは推奨されません。不眠症の治療は、薬物療法と同時に、その原因となっている生活習慣やストレス要因を見直すことが不可欠です。薬をやめる際も、医師と相談しながら計画的に進めるのが基本です。

一般的な薬の中止までの流れは以下のようになります。

- 不眠症状の安定化: まずはベルソムラを適切に服用し、安定した睡眠が得られる状態を目指します。この期間に、睡眠衛生(下記参照)の改善やストレスコーピングなど、非薬物療法にも取り組みます。

- 医師との相談: 症状が安定し、自信がついてきたら、医師に「薬を減らしていきたい」という希望を伝えます。医師は、患者さんの状態や不眠の原因などを考慮し、減薬・中止のプランを一緒に考えます。

- 段階的な減薬(テーパリング): 急にゼロにするのではなく、少しずつ量を減らしたり、服用する頻度を減らしたりします。

- 量の減量: 例えば、20mgを服用していたなら15mgに減らす。

- 頻度の減量: 例えば、毎日服用していたのを、2日に1回、3日に1回と間隔を空けていく。

この方法は、身体を薬のない状態に少しずつ慣らしていくための安全なアプローチです。

- 非薬物療法の継続: 減薬中も、良い睡眠習慣を続けることが非常に重要です。薬の助けが減る分、自分自身の力で眠るための土台を固めておく必要があります。

- 睡眠衛生の徹底: 毎日同じ時間に起きる、日中に太陽の光を浴びる、適度な運動をする、寝る前のカフェイン・アルコール・喫煙を避ける、寝室の環境を整えるなど。

- 中止と経過観察: 最終的に服用を中止した後も、しばらくは睡眠の状態を注意深く観察します。もし不眠が再発するようなことがあっても、「失敗した」と落ち込まずに、速やかに医師に相談してください。一時的に薬を再開したり、減薬のペースを緩めたりと、柔軟に対応することが可能です。

ベルソムラからの離脱は、他の睡眠薬に比べてはるかにスムーズに進められる可能性が高いです。焦らず、医師と二人三脚で取り組むことが、成功への近道となります。

ベルソムラの薬価と入手方法

ベルソムラによる治療を検討する際、費用がどのくらいかかるのか、また、どうすれば入手できるのかは、多くの方が気になる点です。ここでは、ベルソムラの薬価と正規の入手方法について解説します。

ベルソムラの薬価

薬の価格(薬価)は、国によって定められており、定期的に改定されます。以下は、2024年4月時点でのベルソムラの薬価です。

| 錠剤の種類 | 薬価(1錠あたり) | 30日分(30錠)の薬剤費 | 3割負担の場合の30日分の自己負担額(目安) |

|---|---|---|---|

| ベルソムラ錠10mg | 68.30円 | 2,049円 | 約615円 |

| ベルソムラ錠15mg | 91.30円 | 2,739円 | 約822円 |

| ベルソムラ錠20mg | 108.30円 | 3,249円 | 約975円 |

(参照:各種薬価基準関連情報提供サイト)

上記の表は、あくまで薬そのものの価格(薬剤費)です。実際に医療機関で支払う金額は、この薬剤費に加えて、診察料(初診料・再診料)、処方箋料、調剤薬局での調剤基本料や薬剤服用歴管理指導料などが加算されます。

例えば、健康保険が適用され、自己負担割合が3割の方が、ベルソムラ錠20mgを30日分処方された場合を考えてみましょう。薬代の自己負担額は約975円ですが、これに診察料や調剤料などが加わると、合計で2,000円~4,000円程度の支払いになるのが一般的です(診察内容や医療機関によって異なります)。

薬価は将来的に変更される可能性があるため、最新の正確な情報については、受診する医療機関や調剤薬局でご確認ください。

入手するには医師の処方箋が必要

ベルソムラは、「医療用医薬品」であり、その中でも特に「処方箋医薬品」に指定されています。これは、医師の診断に基づいて処方され、薬剤師によって調剤される薬であることを意味します。

したがって、ベルソ-ムラを入手するためには、必ず精神科、心療内科、あるいは不眠症の診療を行っている内科などの医療機関を受診し、医師の診察を受ける必要があります。医師が患者さんの症状や状態を総合的に判断し、ベルソムラによる治療が適切であると判断した場合にのみ、処方箋が発行されます。

ドラッグストアや薬局で、処方箋なしに直接購入することは絶対にできません。不眠の悩みがある場合は、まずは専門の医療機関に相談することから始めましょう。

市販薬や通販での購入はできない

「病院に行くのは面倒だから」「手軽に試したいから」といった理由で、インターネット通販などでベルソムラを探そうとする方がいるかもしれませんが、それは非常に危険であり、かつ違法です。

日本の法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、通称:薬機法)では、処方箋医薬品を医師の処方箋なしに販売・譲渡することは固く禁じられています。

インターネット上には、海外からの「個人輸入代行」を謳って処方箋医薬品を販売しているサイトが存在しますが、これらを利用することには以下のような重大なリスクが伴います。

- 偽造薬・粗悪品のリスク: 届いた薬が本物である保証は全くありません。有効成分が含まれていなかったり、逆に過剰に含まれていたり、あるいは全く異なる有害な物質が混入していたりする可能性があります。

- 健康被害のリスク: 偽造薬を服用した結果、効果がないばかりか、予期せぬ重篤な副作用や健康被害を受ける恐れがあります。このような健康被害が起きても、日本の医薬品副作用被害救済制度の対象にはならず、すべて自己責任となります。

- 法的リスク: 規制されている医薬品の不正な輸入は、法律に抵触する可能性があります。

安全で効果的な治療のためには、必ず正規のルート、すなわち医療機関を受診し、医師の処方のもとで調剤薬局から薬を受け取るという手順を踏むことが不可欠です。個人の判断で安易な方法に手を出すことは、自らの健康を危険に晒す行為であることを、強く認識してください。

まとめ

この記事では、新しいタイプの睡眠導入剤「ベルソムラ」について、その作用の仕組みから効果、副作用、正しい飲み方、他の薬との違いまで、多角的に詳しく解説してきました。

ベルソムラの最大の革新性は、脳を強制的に眠らせるのではなく、覚醒を維持する物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、脳の覚醒スイッチをオフにし、自然で生理的な眠りへと導く点にあります。このユニークな作用機序により、ベルソムラは従来の睡眠薬が抱えていたいくつかの課題を克服しています。

【ベルソムラの重要なポイント】

- メリット:

- 自然な眠りに近い効果が期待できる。

- 依存性や離脱症状のリスクが極めて低い。

- ふらつき・転倒の原因となる筋弛緩作用がほとんどないため、高齢者でも比較的安全。

- せん妄のリスクが低い。

- 効果:

- 寝つきを良くする「入眠障害」と、夜中に目が覚める「中途覚醒」の両方に有効。

- 注意すべき点(デメリット):

- 最も多い副作用は、翌日への眠気の持ち越し。

- 特徴的な副作用として「悪夢」を見ることがある。

- 効果には個人差があり、マイルドに感じられる場合がある。

- 食事(特に高脂肪食)の影響を強く受けるため、空腹時の服用が原則。

- 安全な使用のために:

- アルコールとの併用は絶対に避ける。

- 服用した翌日は、自動車の運転など危険な作業は控える。

- 他の薬との飲み合わせに注意が必要なため、必ず医師・薬剤師に相談する。

- 入手には必ず医師の処方箋が必要であり、個人輸入などは絶対に利用しない。

ベルソムラは、不眠症治療における強力で安全な選択肢の一つです。しかし、どのような薬も万能ではなく、その効果を最大限に引き出すためには、患者さん自身の正しい理解と適切な使用が不可欠です。

不眠の悩みは、一人で抱え込まずに専門の医師に相談することが、解決への第一歩です。この記事で得た知識が、ご自身の症状を理解し、医師とのコミュニケーションを円滑にし、より良い治療選択を行うための一助となれば幸いです。あなたの睡眠が、健やかで安らかなものになることを心から願っています。