「夜、布団に入ってもなかなか寝付けない」「眠りが浅く、夜中に何度も目が覚めてしまう」といった不眠の悩みは、現代社会において多くの人が抱える深刻な問題です。質の良い睡眠がとれないと、日中の集中力や気力が低下し、仕事や日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、心身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

このようなつらい不眠症状を改善するために、医療機関で処方されるのが「睡眠導入剤」です。数ある睡眠導入剤の中でも、エスゾピクロン(先発医薬品名:ルネスタ)は、比較的効果が早く、翌日への影響が少ないことから、広く使用されている薬の一つです。

しかし、睡眠導入剤と聞くと、「副作用が怖い」「依存してしまうのではないか」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。薬は、その効果を最大限に引き出し、リスクを最小限に抑えるために、正しい知識を持って服用することが不可欠です。

この記事では、睡眠導入剤エスゾピクロン(ルネスタ)について、その効果の仕組みから、具体的な副作用、正しい飲み方、他の薬との違い、そしてやめ方に至るまで、専門的な情報も交えながら、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。不眠に悩んでいる方、エスゾピクロンの服用を検討している方、あるいはすでに服用中で疑問や不安を抱えている方の助けとなることを目指します。

目次

エスゾピクロン(ルネスタ)とは

まず、エスゾピクロン(ルネスタ)がどのような薬なのか、その基本的な位置づけや特徴について理解を深めていきましょう。この薬がどのような経緯で開発され、どのような分類に属するのかを知ることは、効果や副作用を正しく理解するための第一歩となります。

不眠症の治療に使われる睡眠導入剤

エスゾピクロンは、不眠症の治療に用いられる医療用医薬品です。一般的に「睡眠薬」や「睡眠導入剤」と呼ばれる薬の一種で、医師の診察を受けた上で、処方箋に基づいて薬局で受け取ることができます。

不眠症は、単に「眠れない」というだけでなく、その症状によっていくつかのタイプに分類されます。

- 入眠障害:床に入ってから寝つくまでに30分〜1時間以上かかる状態。

- 中途覚醒:眠りが浅く、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか再入眠できない状態。

- 早朝覚醒:本来起きる時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後眠れない状態。

- 熟眠障害:睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠れたという満足感が得られない状態。

エスゾピクロンは、これらの不眠症状、特に寝つきが悪い「入眠障害」や、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」の改善に効果を発揮します。脳の過剰な興奮を鎮めることで、心身をリラックスさせ、自然に近い眠りへと導く働きをします。

重要なことは、エスゾピクロンはあくまで対症療法であり、不眠の根本原因を解消する薬ではないという点です。不眠の背景には、ストレス、生活習慣の乱れ、精神的な疾患(うつ病など)、身体的な疾患、あるいは他の薬の副作用など、様々な要因が隠れている場合があります。そのため、薬物療法と並行して、不眠の原因を探り、生活習慣の改善(睡眠衛生の指導)や原因疾患の治療を行うことが、不眠症治療の基本となります。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬に分類される

睡眠導入剤は、その化学構造や作用の仕方によって、いくつかの系統に分類されます。エスゾピクロンは「非ベンゾジアゼピン系」と呼ばれる比較的新しいタイプの睡眠薬に属します。

かつて睡眠薬の主流であった「ベンゾジアゼピン系」は、催眠作用のほかに、抗不安作用、筋弛緩作用、抗けいれん作用といった複数の作用を併せ持っていました。これは、不安が強くて眠れない場合には有効でしたが、一方で、ふらつきや転倒、翌日への眠気の持ち越しといった副作用が出やすいという欠点もありました。また、長期連用による依存性の問題も指摘されていました。

これに対し、エスゾピクロンが属する非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、脳内のGABA-A受容体という、眠りに関わる部分の中でも、催眠作用に強く関与する「ω1(オメガワン)サブタイプ」に選択的に作用するという特徴があります。

この「選択性」が非常に重要で、これにより、筋弛緩作用や抗不安作用に関わる他のサブタイプへの影響を最小限に抑えることができます。その結果、従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬に比べて、ふらつきや転倒といった副作用のリスクが低減され、依存性も比較的少ないとされています。催眠作用に特化することで、より安全性を高めた薬と言えるでしょう。このため、非ベンゾジアゼピン系は「超短時間作用型」の睡眠薬として、現在の不眠症治療で広く用いられています。

ゾピクロン(アモバン)を改良して作られた薬

エスゾピクロンの特徴を語る上で欠かせないのが、その開発の経緯です。エスゾピクロンは、もともと「ゾピクロン(先発医薬品名:アモバン)」という、同じく非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬を改良して作られました。

化学物質には、右手と左手のように、鏡に映したような関係にある二つの構造(光学異性体)が存在することがあります。ゾピクロンは、この二つの異性体(S体とR体)が1:1で混ざった「ラセミ体」と呼ばれるものでした。

その後の研究で、ゾピクロンの催眠作用は、主にS体(エスゾピクロン)によってもたらされており、R体は催眠作用が弱いだけでなく、副作用である「苦味」の原因に大きく関与していることが分かりました。

そこで、有効成分であるS体だけを効率的に取り出して作られたのが、エスゾピクロン(ルネスタ)です。有効成分だけを抽出したことにより、いくつかのメリットが生まれました。

- より少ない用量で効果を発揮:不要なR体が含まれていないため、ゾピクロン(標準用量7.5mg〜10mg)の約半分の用量(標準用量2mg〜3mg)で同等の催眠効果が得られます。

- 副作用「苦味」の軽減:副作用の主な原因であったR体を取り除いたことで、ゾピクロンで問題視されていた服用後の強い苦味が大幅に軽減されました。ただし、完全に苦味がなくなったわけではありません。

このように、エスゾピクロンは、先行薬であるゾピクロンの効果を維持しつつ、副作用を軽減し、用量を少なくすることに成功した、いわば「ゾピクロンの改良版」という位置づけの薬なのです。この改良により、患者さんの服薬継続性が向上し、より使いやすい睡眠導入剤として普及しました。

エスゾピクロン(ルネスタ)の効果と特徴

エスゾピクロンがどのような薬か理解できたところで、次にその具体的な効果の仕組みや特徴について、より詳しく見ていきましょう。なぜこの薬が寝つきを良くし、夜中の目覚めを防ぐのか、そのメカニズムと作用時間を知ることで、薬への理解がさらに深まります。

脳の興奮を抑え自然な眠りを促す仕組み

私たちの脳内には、活動を活発にする「興奮性」の神経伝達物質と、活動を穏やかにする「抑制性」の神経伝達物質が存在し、両者がバランスを取り合うことで、覚醒と睡眠のリズムが保たれています。

不眠の状態は、何らかの原因で脳の興奮が静まらず、覚醒状態が続いてしまっている状態と言えます。エスゾピクロンは、この興奮状態を鎮め、脳をリラックスさせることで眠りを誘います。

その鍵を握るのが、「GABA(ギャバ/ガンマアミノ酪酸)」という、脳内で最も主要な抑制性の神経伝達物質です。GABAは、神経細胞にある「GABA-A受容体」という鍵穴に結合すると、神経細胞の活動を抑制し、脳全体の興奮をクールダウンさせる働きをします。

エスゾピクロンは、このGABA-A受容体にある「ベンゾジアゼピン結合部位」に作用し、GABAが受容体に結合しやすくなるように手助けをします。つまり、エスゾピクロン自体が直接脳を抑制するのではなく、もともと体内にあるGABAの働きを強める(専門的にはアロステリックに調節すると言います)ことで、間接的に脳の興奮を鎮めるのです。

この作用により、 chloride ion channel(塩化物イオンチャネル)が開き、神経細胞内にマイナスのイオンが流れ込みます。その結果、神経細胞が興奮しにくくなり、不安感や緊張が和らぎ、心身がリラックスした状態、つまり眠りに入りやすい状態が作られます。

このメカニズムは、脳の機能を強制的にシャットダウンするのではなく、あくまで脳が自然に眠りに入るプロセスをサポートするものであるため、「自然な眠りを促す」と表現されます。このGABAの作用を強めるという基本的な仕組みは、ベンゾジアゼピン系の薬と同じですが、前述の通り、エスゾピクロンは催眠作用に関わる部位に選択的に働くため、より眠りに特化した効果が期待できるのです。

寝つきを良くする効果(入眠障害の改善)

エスゾピクロンの最も得意とする効果が、寝つきを良くする「入眠促進効果」です。これは、薬の作用発現時間と深く関係しています。

エスゾピクロンは服用後、比較的速やかに体内に吸収され、血中濃度が上昇します。薬の効果が最も強くなる時間(最高血中濃度到達時間:Tmax)は、服用後およそ1〜1.5時間とされています。これは、服用してから30分ほどで効果を感じ始め、1時間後には眠気のピークが訪れることを意味します。

この速やかな効果発現により、以下のような「入眠障害」に悩む方に特に有効です。

- ベッドに入っても、仕事のことが頭から離れず、目が冴えてしまう。

- 明日の予定や将来への不安感で、気持ちが高ぶって眠れない。

- 考え事を始めると止まらなくなり、何時間も寝付けない。

このような状況では、脳が興奮・覚醒モードからリラックス・睡眠モードへとスムーズに移行できていません。エスゾピクロンを就寝直前に服用することで、脳内のGABAの働きが強まり、高ぶった神経が鎮静化されます。これにより、頭の中のスイッチを強制的にオフにするのではなく、自然にオフになりやすい状態へと導き、スムーズな入眠をサポートします。

重要なのは、服用するタイミングです。効果が早く現れるため、ベッドに入る準備がすべて整った「あとは寝るだけ」の状態で服用することが、薬の効果を最大限に活かし、後述する副作用を避けるための鍵となります。

夜中に目が覚めるのを防ぐ効果(中途覚醒の改善)

エスゾピクロンは、入眠障害だけでなく、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」の改善にも有効性が示されています。これは、薬の作用が持続する時間と関連しています。

薬の効果の長さを測る指標の一つに「血中濃度半減期(T1/2)」があります。これは、体内の薬の濃度が半分になるまでにかかる時間のことです。エスゾピクロンの半減期は約5時間とされており、睡眠薬の中では「超短時間作用型」に分類されます。

半減期が5時間ということは、服用後5時間経ってもまだ薬の成分が半分は体内に残っていることを意味します。一般的な成人の睡眠時間を6〜8時間とすると、睡眠の前半から中盤にかけて、薬が十分な濃度で効果を発揮し続けることになります。

この作用持続時間のおかげで、眠りの前半部分が安定し、浅い眠りから深い眠りへの移行がスムーズになります。その結果、物音や些細な刺激で目が覚めてしまうことを防ぎ、睡眠の維持を助ける効果(睡眠維持効果)が期待できるのです。

ただし、作用時間が比較的短いため、明け方近くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」に対しては、効果が不十分な場合があります。早朝覚醒が主たる悩みの場合は、もう少し作用時間の長い「短時間作用型」や「中間作用型」の睡眠薬が選択されることもあります。

エスゾピクロンは、「素早い寝つき」と「睡眠前半の安定」という二つの特徴を併せ持つことで、入眠障害と中途覚醒の両方に悩む多くの患者さんにとって、バランスの取れた選択肢となっています。

効果が続く時間(作用時間と半減期)

ここで、エスゾピクロンの効果の持続時間について、もう少し専門的な指標を整理しておきましょう。薬の作用時間を理解することは、効果を予測し、副作用である「持ち越し」を避ける上で非常に重要です。

| 指標 | 意味 | エスゾピクロンの場合 |

|---|---|---|

| 最高血中濃度到達時間 (Tmax) | 薬を服用後、血中濃度が最大になるまでの時間。効果のピーク。 | 約1〜1.5時間 |

| 血中濃度半減期 (T1/2) | 薬の血中濃度が半分に減少するまでの時間。効果の持続時間の目安。 | 約5時間 |

| 作用時間の分類 | 半減期に基づく睡眠薬の分類。 | 超短時間作用型 |

Tmaxが約1〜1.5時間であることから、エスゾピクロンは服用後すぐに効果が現れ始め、入眠障害に対して即効性が期待できます。これが「就寝直前」に服用するべき理由です。

半減期が約5時間であることは、夜間の睡眠を維持するのに十分な長さでありながら、翌朝には体内の薬の大部分が代謝・排泄されていることを意味します。例えば、夜11時に服用した場合、半減期から考えると、午前4時頃には血中濃度が半分になり、朝6〜7時にはさらにその半分(元の1/4)以下になっています。

この「キレの良さ」が、エスゾピクロンをはじめとする超短時間作用型の大きなメリットです。作用が翌朝まで残りにくいため、日中の眠気やだるさといった「持ち越し効果(ハングオーバー)」が比較的少ないとされています。これにより、日中の活動への影響を最小限に抑えながら、夜間の睡眠の質を改善することが可能になります。

ただし、これらの数値はあくまで平均的なものであり、薬の代謝能力には個人差があります。特に、肝臓の機能が低下している方や高齢者では、薬の分解が遅れ、半減期が延長することがあります。その場合、作用が翌朝まで持ち越されやすくなるため、より慎重な用量設定が必要となります。自身の体感をよく観察し、もし翌日に影響が残るようであれば、必ず医師に相談することが大切です。

エスゾピクロン(ルネスタ)の副作用

エスゾピクロンは効果的な薬である一方、すべての薬と同様に副作用のリスクも伴います。副作用について正しく理解し、その兆候や対処法を知っておくことは、安心して治療を続けるために不可欠です。ここでは、エスゾピクロンで報告されている主な副作用とその対策について詳しく解説します。

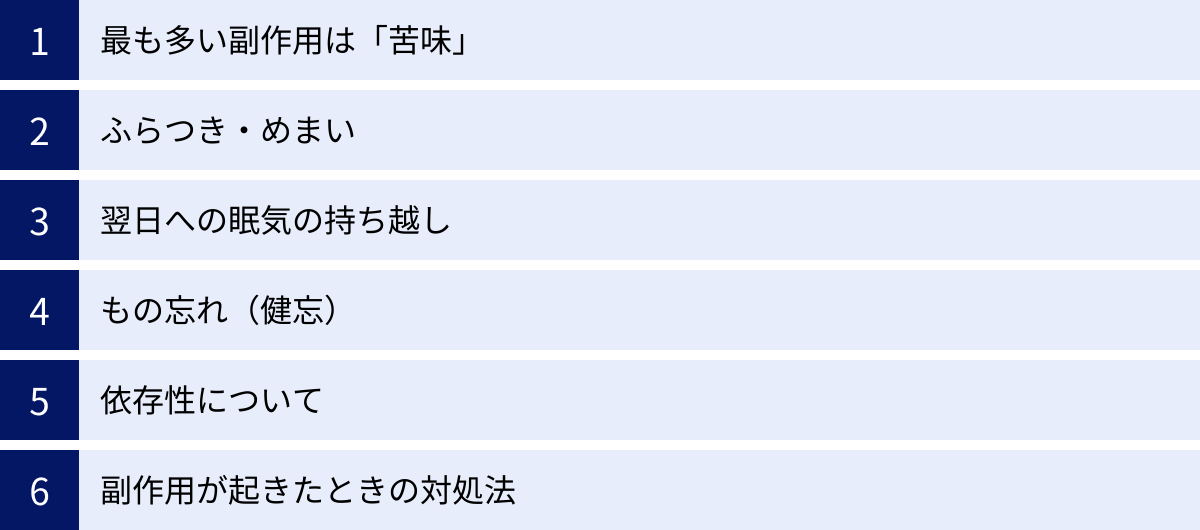

最も多い副作用は「苦味」

エスゾピクロン(ルネスタ)を服用した多くの人が経験する、最も特徴的で頻度の高い副作用が「苦味」です。これは、薬の成分そのものに由来するもので、服用後に唾液腺を通じて口の中に分泌されることで生じます。

この苦味は、開発の元となったゾピクロン(アモバン)で非常に強い副作用として知られていましたが、エスゾピクロンでは大幅に軽減されています。それでもなお、国内の臨床試験では、服用した人の約20〜30%に苦味(味覚異常)が認められたと報告されています。(参照:ルネスタ錠 添付文書)

苦味の感じ方には個人差が大きく、「少し金属っぽい味がする」程度で気にならない人もいれば、「翌朝まで強い苦味が残って食事が美味しくない」と感じる人もいます。この苦味は、健康上の深刻な問題を引き起こすものではありませんが、不快感が強いと薬の服用を続けるのが困難になることがあります。

【苦味への対処法】

もし苦味が気になる場合は、以下のような対策を試してみると良いでしょう。

- 多めの水で服用する:薬を速やかに胃に送り込むことで、口の中に残るのを防ぎます。

- 服用後に口をゆすぐ:水やお茶で口の中を洗い流します。

- 飴やガムを利用する:服用後や翌朝に、ミント系や柑橘系の飴をなめたり、ガムを噛んだりして、唾液の分泌を促し、苦味を紛らわします。

- 氷片を口に含む:口の中を冷やすことで、味覚を少し鈍感にする方法もあります。

これらの対策で改善しない、あるいは苦味がどうしても耐えられないという場合は、我慢せずに医師や薬剤師に相談してください。他の睡眠薬への変更など、別の選択肢を検討することができます。

ふらつき・めまい

エスゾピクロンには、わずかながら筋弛緩作用(筋肉の緊張を緩める作用)があるため、副作用として「ふらつき」や「めまい」が起こることがあります。非ベンゾジアゼピン系であるため、従来のベンゾジアゼピン系薬剤に比べればこの作用は弱いとされていますが、完全にゼロではありません。

特に、薬が効き始めた就寝時や、夜中にトイレなどで起きた際に、足元がおぼつかなくなり、転倒してしまうリスクがあります。高齢者の方は、もともと筋力や平衡感覚が低下しているため、転倒から骨折につながる危険性が高く、特に注意が必要です。

【ふらつき・めまいへの対処法】

- 服用したら、すぐにベッドに入る:薬を飲んだ後に室内を歩き回らないようにします。

- 夜中に起きる際は慎重に:トイレに立つ際は、急に起き上がらず、一度ベッドの端に座ってから、ゆっくりと立ち上がるように心がけましょう。

- 寝室の環境を整える:足元に物を置かない、フットライト(足元灯)を設置するなど、転倒しにくい環境を整えることも重要です。

もし、ふらつきが頻繁に起こる、あるいは転倒しそうになった経験がある場合は、薬の作用が強く出すぎている可能性があります。医師に相談し、用量を減らす(例えば、2mgを1mgに減らすなど)ことで改善することが多いため、早めに伝えることが大切です。

翌日への眠気の持ち越し

エスゾピクロンは作用時間が短い「超短時間作用型」の薬であり、翌朝への影響(持ち越し効果、ハングオーバー)は少ないとされています。しかし、薬の用量や服用した人の体質によっては、翌朝になっても眠気や倦怠感、集中力の低下などが残ってしまうことがあります。

持ち越しが起こりやすいのは、以下のようなケースです。

- 必要以上の用量を服用した場合:効果が不十分だからと自己判断で増量すると、作用が翌日まで持ち越されやすくなります。

- 薬の代謝が遅い人:高齢者や肝機能が低下している人は、薬の分解・排泄に時間がかかり、体内に薬が残りやすくなります。

- 睡眠時間が短い場合:薬を服用してから起きるまでの時間が短いと、薬の作用が残ったまま活動を始めることになります。

翌日に眠気が残ると、仕事や学業のパフォーマンスが低下するだけでなく、交通事故や作業中の事故のリスクを高めることになり、非常に危険です。

【持ち越しへの対処法】

- 医師に相談して用量を調整する:持ち越しを感じる場合、最も有効な対策は用量の見直しです。医師に相談し、より少ない用量に変更できないか検討しましょう。

- 就寝時間を確保する:エスゾピクロンを服用した日は、少なくとも6〜7時間程度の睡眠時間を確保するように心がけましょう。

- 生活習慣を見直す:夜更かしを避け、規則正しい生活を送ることも、持ち越しを防ぐ上で役立ちます。

日中の眠気は、生活の質と安全に直結する重要なサインです。「睡眠薬を飲んでいるから仕方ない」と諦めずに、必ず医師に相談してください。

もの忘れ(健忘)

エスゾピクロンなどの睡眠導入剤の副作用として注意が必要なものに、「一過性前向性健忘(いっかせいぜんこうせいけんぼう)」があります。これは、薬を服用してから眠りにつくまでの間の出来事を、後になって思い出せないという症状です。

例えば、「薬を飲んだ後、誰かと電話で話したはずなのに、その内容を全く覚えていない」「夜中に何かを食べた形跡があるが、食べた記憶がない」といったケースがこれに該当します。この健忘は、脳が覚醒と睡眠の中間の、いわば「中途半端な」状態にあるときに起こりやすいとされています。

一過性前向性健忘は、特に以下のような場合にリスクが高まります。

- 服用後、すぐに就寝しなかった場合:薬を飲んだ後に、仕事を続けたり、スマホを操作したり、テレビを見たりすると、その間の記憶が飛んでしまうことがあります。

- アルコールと併用した場合:アルコールは健忘の副作用を著しく増強させるため、非常に危険です。

- 中途覚醒して活動した場合:夜中に目が覚めた際に、無意識のうちに行動してしまい、その記憶が残らないことがあります。

【健忘への対処法】

健忘を防ぐための最も重要な対策は、「薬を飲んだら、すぐに布団に入って寝る」というルールを徹底することです。就寝に関係のない活動は、すべて薬を飲む前に済ませておく必要があります。そして、絶対にアルコールと一緒に服用しないことを固く守ってください。

もし、自分でも気づかないうちに異常な行動(夢遊病様症状)をとってしまうなど、深刻な健忘が疑われる場合は、ただちに医師に相談することが必要です。

依存性について

睡眠薬と聞いて、多くの人が最も心配するのが「依存」の問題でしょう。依存には、薬がないと眠れなくなる「身体的依存」と、薬がないと不安で仕方なくなる「精神的依存」があります。

前述の通り、エスゾピクロンが属する非ベンゾジアゼピン系は、従来のベンゾジアゼピン系に比べて依存のリスクは低いとされています。しかし、リスクが全くないわけではなく、特に長期間にわたって漫然と使用を続けると、依存が形成される可能性があります。

薬を連用していると、脳が薬のある状態に慣れてしまい(耐性)、同じ用量では効果が感じにくくなることがあります。そこで自己判断で用量を増やしていくと、さらに依存のリスクが高まるという悪循環に陥りかねません。

また、長期間服用していた薬を急に中断すると、脳がその変化に対応できず、「離脱症状」として、かえって不眠が悪化したり(反跳性不眠)、不安感、焦燥感、頭痛、吐き気、手の震えなどが現れたりすることがあります。これが身体的依存の一つの現れです。

【依存を避けるためのポイント】

- 必要最小限の期間・用量で使用する:不眠症状が改善したら、漫然と続けず、医師と相談しながら減薬・中止を検討します。

- 自己判断で増量・減量・中止をしない:必ず医師の指示に従います。

- 睡眠衛生の改善を並行して行う:薬だけに頼るのではなく、生活習慣の改善など、不眠の根本原因へのアプローチを続けることが、薬からの離脱をスムーズにします。

依存への不安は、治療の妨げになることもあります。不安な気持ちは率直に医師に伝え、薬との付き合い方について一緒に考えていくことが大切です。

副作用が起きたときの対処法

これまで見てきたような副作用が現れた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。最も重要な原則は、「自己判断で対応せず、まずは処方した医師や薬剤師に相談する」ということです。

軽い苦味程度であれば、前述の対策を試しながら様子を見ることも可能ですが、以下のような症状が見られた場合は、早めに相談することが推奨されます。

- ふらつきが強く、転倒の危険を感じる。

- 翌日の眠気やだるさが、仕事や日常生活に支障をきたしている。

- 記憶が飛ぶ(健忘)など、自分ではコントロールできない行動がある。

- 副作用が不快で、薬の服用を続けるのがつらい。

医師に相談することで、用量の調整(減量)、他の作用機序を持つ睡眠薬への変更、あるいは副作用を軽減するための対策など、専門的な観点から適切なアドバイスを受けることができます。副作用を我慢し続けることは、治療効果を下げるだけでなく、新たなリスクを生む可能性もあります。不安や異常を感じたら、遠慮なく専門家に相談しましょう。

エスゾピクロン(ルネスタ)の正しい飲み方と用量

薬の効果を最大限に引き出し、副作用のリスクを最小限に抑えるためには、定められた用法・用量を正しく守ることが極めて重要です。エスゾピクロン(ルネスタ)の服用方法について、具体的な用量やタイミング、注意点を詳しく解説します。

用法と用量(1mg・2mg・3mg)

エスゾピクロンには、1mg、2mg、3mgの3種類の規格の錠剤があります。患者さんの年齢や症状、肝機能の状態などに応じて、医師が適切な用量を判断し、処方します。

| 対象者 | 開始用量 | 維持・最高用量 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 成人 | 1回 2mg | 症状により1回3mgまで増量可 | 効果不十分な場合に増量される |

| 高齢者 (65歳以上) | 1回 1mg | 症状により1回2mgまで増量可 | 代謝・排泄機能の低下を考慮し、低用量から開始 |

| 肝機能障害のある方 | 1回 1mg | 症状により1回2mgまで増量可 | 薬の分解が遅れるため、慎重に投与 |

一般的に、治療を開始する際の標準的な用量は、成人で2mg、高齢者で1mgです。まずはこの用量で服用を開始し、効果と副作用のバランスを見ながら、必要に応じて用量を調整していきます。

例えば、2mgで効果が不十分な場合は3mgに増量することがありますが、これは医師の判断によって行われます。逆に、2mgで効果は十分だが翌日に眠気が残る、といった場合には1mgに減量することもあります。

最も重要なのは、医師から指示された用量を厳守することです。「効き目が弱い気がするから2錠飲んでみよう」といった自己判断による増量は、予期せぬ強い副作用や依存のリスクを高めるだけで、非常に危険です。また、「今日は眠れそうだから飲まないでおこう」という自己判断も、かえって睡眠リズムを乱す原因になることがあります。用量の変更や休薬については、必ず医師と相談の上で行いましょう。

服用するタイミングは就寝の直前

エスゾピクロンの効果を正しく得るために、用量と同じくらい重要なのが服用するタイミングです。

エスゾピクロンは、効果の発現が速い(服用後30分程度で効き始める)という特徴があります。そのため、添付文書にも「就寝直前に経口投与する」と明確に記載されています。

「就寝直前」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。これは、「服用したら、もう何もせずにすぐにベッドに入って目を閉じる」という状態です。

【就寝直前に服用すべき理由】

- 健忘(もの忘れ)のリスクを避けるため:前述の通り、服用後にテレビを見たり、スマートフォンを操作したり、家族と会話したりすると、その間の記憶が抜け落ちてしまう「一過性前向性健忘」が起こりやすくなります。

- 効果を最大限に活かすため:薬が効き始めているのに覚醒したままでいると、脳が興奮状態を維持しようとするため、薬の効果が相殺されてしまい、スムーズな入眠が得られにくくなります。

- 転倒などの事故を防ぐため:薬の効果で眠気やふらつきが現れ始めた状態で室内を歩き回ると、転倒のリスクが高まります。

したがって、歯磨きやトイレ、着替えなど、就寝前の身の回りのことはすべて済ませておき、ベッドサイドに水と薬を用意して、「あとは電気を消すだけ」という万全の状態で服用することを徹底してください。この習慣が、安全で効果的な治療の基本となります。

食事の影響と注意点

エスゾピクロンの効果は、胃の中に食べ物があるかどうかによって影響を受けることがあります。

添付文書によると、「本剤の投与は、食事と同時又は食直後に行うことは避けること」とされています。これは、食後に服用すると、薬の吸収が遅れたり、吸収される量が減少したりする可能性があるためです。

特に、天ぷらやフライ、脂身の多い肉などの高脂肪食を摂った後に服用すると、胃の内容物の排出が遅くなるため、薬の吸収が著しく妨げられることがわかっています。その結果、「いつもより効き始めるのが遅い」「効果が弱い」と感じることがあります。

【食事に関する注意点】

- 空腹時の服用が最も効果的:エスゾピクロンは、空腹時に水で服用したときに、最も速やかに吸収され、安定した効果を発揮します。

- 食後に服用する場合:仕事の都合などで夕食の時間が遅くなり、食後すぐに寝なければならない場合もあるでしょう。そのような場合は、できるだけ消化の良い、脂質の少ない食事を心がけ、食事から服用まで少なくとも2時間以上あけることが望ましいとされています。

- 就寝前の間食は避ける:寝る前にスナック菓子などを食べる習慣がある場合も、薬の効果に影響を与える可能性があるため、控えるようにしましょう。

薬の効果が不安定だと感じている方は、一度、食事の時間と服用のタイミングを見直してみることをお勧めします。もし、生活スタイル上、どうしても食後の服用になってしまう場合は、その旨を医師に伝え、他の薬の選択肢も含めて相談してみると良いでしょう。

服用する上での重要な注意点

エスゾピクロン(ルネスタ)は、正しく使用すれば不眠症の改善に大きく貢献する薬ですが、誤った使い方をすると重大な危険を招く可能性があります。ここでは、服用する上で絶対に守らなければならない重要な注意点について解説します。

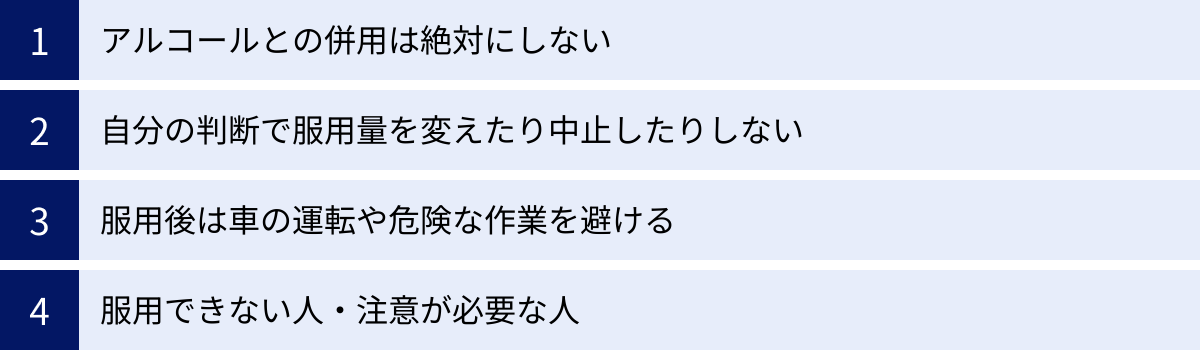

アルコールとの併用は絶対にしない

エスゾピクロンとアルコール(お酒)の併用は、絶対に避けてください。これは、数ある注意点の中でも最も重要で、命に関わる可能性がある禁忌事項です。

エスゾピクロンもアルコールも、どちらも脳の働きを抑制する「中枢神経抑制作用」を持っています。この二つを同時に摂取すると、それぞれの作用が単に足し算されるのではなく、お互いの効果を異常に強め合ってしまいます(相乗効果)。

その結果、以下のような非常に危険な状態を引き起こす可能性があります。

- 極端な眠気と意識障害:意識が朦朧とし、簡単な呼びかけにも応じなくなることがあります。

- 記憶の完全な欠落:健忘がより深刻になり、服用後の行動を全く覚えていないといった事態が起こりやすくなります。夢遊病のような異常行動につながることもあります。

- 呼吸抑制:最も危険なのが呼吸抑制です。脳の呼吸中枢の働きが過度に抑制され、呼吸が浅く、遅くなり、最悪の場合は呼吸が停止して死に至る危険性もあります。

- ふらつき・転倒:筋弛緩作用が著しく増強され、まっすぐ歩けなくなり、転倒による大怪我のリスクが格段に高まります。

「寝つきを良くするために寝酒を飲む」という習慣がある人もいますが、睡眠薬を服用している場合は、その習慣は直ちにやめなければなりません。「ビール1杯くらいなら大丈夫だろう」という安易な考えが、取り返しのつかない事態を招くことがあります。エスゾピクロンを服用する日は、たとえ少量であっても、アルコールは一切口にしないことを固く守ってください。

自分の判断で服用量を変えたり中止したりしない

不眠の症状は日によって波があるため、「今日は効きが悪いからもう1錠追加しよう」「最近よく眠れるから、もう薬はやめよう」などと、自己判断で服用方法を変えたくなることがあるかもしれません。しかし、これも非常に危険な行為です。

- 自己判断での増量:医師が定めた用量は、患者さんの状態に対して効果と安全性のバランスが最も良いと考えられる量です。それを超えて服用すると、効果が強まる以上に、ふらつき、持ち越し、健忘といった副作用のリスクが急激に高まります。また、安易な増量は薬物依存への第一歩となりかねません。

- 自己判断での急な中止:長期間服用していた薬を突然やめると、脳が薬のない状態に驚いてしまい、「離脱症状」が起こることがあります。離脱症状の代表的なものに「反跳性不眠」があり、これは薬を飲む前よりもひどい不眠状態に陥る現象です。その他にも、不安、焦り、イライラ、頭痛、吐き気など、心身に様々な不快な症状が現れることがあります。

薬の量を調整したり、服用を中止したりする際は、必ず事前に医師に相談し、その指示に従ってください。医師は、患者さんの状態を慎重に見極めながら、副作用が出ないように、また離脱症状が起こらないように、計画的に少しずつ量を減らしていく「漸減法」という方法をとります。安全に薬と付き合い、最終的に薬なしで眠れるようになるためにも、専門家である医師との二人三脚が不可欠です。

服用後は車の運転や危険な作業を避ける

エスゾピクロンを服用した後は、翌朝以降も、自動車の運転や、高所作業、精密な機械の操作など、危険を伴う作業は絶対に行わないでください。

エスゾピクロンは超短時間作用型で、翌日への持ち越しは少ないとされていますが、その影響が完全にゼロであるとは限りません。自分では眠気を感じていなくても、注意力、集中力、判断力、反射能力などが低下している可能性があります。この状態で運転や危険な作業を行うことは、本人だけでなく、周囲の人々を巻き込む重大な事故につながる恐れがあります。

添付文書にも、「本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること」と明確に記載されています。

いつまで影響が残るかには個人差があるため、「何時間経てば安全」という明確な基準はありません。少なくとも、エスゾピクロンを服用している期間中は、これらの危険な作業は避けるべきです。もし、職業上、運転や機械操作が必須である場合は、治療を開始する前に必ずその旨を医師に伝え、治療方針について相談する必要があります。

服用できない人・注意が必要な人

エスゾピクロンは、誰にでも処方できる薬ではありません。持病や体質によっては、症状を悪化させたり、重篤な副作用を引き起こしたりするリスクがあるため、服用が禁じられている(禁忌)、あるいは特に慎重な投与が必要とされる方々がいます。

重症筋無力症の方

重症筋無力症は、筋肉の力が著しく弱くなる自己免疫疾患です。エスゾピクロンには筋弛緩作用があるため、この病気の方が服用すると、症状がさらに悪化し、呼吸困難などを引き起こす危険性があるため、服用は禁忌とされています。

急性閉塞隅角緑内障の方

急性閉塞隅角緑内障は、急激に眼圧が上昇するタイプの緑内障です。エスゾピクロンには、わずかながら抗コリン作用があり、眼圧を上昇させる可能性があります。そのため、発作を誘発する危険性があることから、服用は禁忌とされています。なお、日本人に多い「開放隅角緑内障」の場合は、禁忌ではありませんが、治療中の方は必ず医師に申し出る必要があります。

肺機能が著しく低下している方

慢性閉塞性肺疾患(COPD)や重度の気管支喘息など、肺の機能が著しく低下している方がエスゾピクロンを服用すると、呼吸中枢を抑制する作用により、呼吸状態がさらに悪化するリスクがあります。禁忌ではありませんが、投与は慎重に行う必要があり、特に睡眠時無呼吸症候群のある方への投与は、症状を悪化させる可能性があるため原則として行われません。

高齢者の方

高齢者(一般的に65歳以上)は、若い人に比べて肝臓での薬の代謝機能や、腎臓での排泄機能が低下しています。そのため、同じ量の薬を服用しても、薬が体内に長く留まり、作用が強く出すぎる傾向があります。

特に、ふらつきやめまいによる転倒のリスクが高まります。高齢者の転倒は、大腿骨骨折などの重傷につながり、寝たきりの原因となることも少なくありません。このため、高齢者の方にエスゾピクロンを処方する場合は、成人の半分の用量である1mgから開始し、慎重に効果と副作用を確認しながら用量を調整することとされています。

上記以外にも、肝臓や腎臓に重い障害がある方、脳に器質的な障害がある方、衰弱している方、妊娠中または授乳中の方なども、服用には注意が必要です。診察の際には、ご自身の持病やアレルギー歴、現在服用中の他の薬について、漏れなく正確に医師に伝えることが、安全な治療の第一歩となります。

他の代表的な睡眠薬との違いを比較

不眠症の治療に使われる薬はエスゾピクロンだけではありません。作用の仕方や持続時間が異なる様々な薬が存在します。ここでは、代表的な他の睡眠薬とエスゾピクロンを比較し、それぞれの特徴と違いを明らかにします。これにより、エスゾピクロンがどのような位置づけの薬なのか、より深く理解できるでしょう。

| 薬剤名(先発品名) | 系統 | 作用時間 | 半減期(約) | 主な適応 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| エスゾピクロン(ルネスタ) | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間型 | 5時間 | 入眠障害・中途覚醒 | ゾピクロンの改良版。苦味が少なく、入眠と睡眠維持のバランスが良い。 |

| ゾピクロン(アモバン) | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間型 | 4時間 | 入眠障害・中途覚醒 | エスゾピクロンの元になった薬。副作用として強い苦味が出やすい。 |

| ゾルピデム(マイスリー) | 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間型 | 2時間 | 入眠障害 | 作用時間が非常に短く、入眠に特化。持ち越しが少ないが、中途覚醒には不向きな場合も。 |

| ブロチゾラム(レンドルミン) | ベンゾジアゼピン系 | 短時間型 | 7時間 | 入眠障害・中途覚醒 | 抗不安作用・筋弛緩作用も併せ持つ。不安が強い不眠に適するが、ふらつき等に注意。 |

ゾピクロン(アモバン)との違い

エスゾピクロンとゾピクロンは、親子のような関係にある薬です。前述の通り、エスゾピクロンは、ゾピクロンの有効成分(S体)だけを取り出した薬です。

- 成分と用量:ゾピクロンはS体とR体の混合物(ラセミ体)ですが、エスゾピクロンはS体のみです。これにより、エスゾピクロンはゾピクロンの約半分の用量(例:ゾピクロン7.5mgに対し、エスゾピクロン2〜3mg)で同等の効果を発揮します。

- 副作用(苦味):最大の改良点は副作用の軽減です。ゾピクロンは服用者の多くが強い苦味を感じるのが難点でしたが、苦味の原因とされたR体を取り除いたことで、エスゾピクロンでは苦味の副作用が大幅に軽減されました。ただし、完全になくなったわけではなく、個人差があります。

- 効果:催眠作用のメカニズムや作用時間はほぼ同じで、どちらも入眠障害と中途覚醒に効果的です。

結論として、エスゾピクロンはゾピクロンの使い勝手を良くした上位互換の薬と位置づけられています。現在では、新規に処方される場合は、副作用の観点からゾピクロンよりもエスゾピクロンが選択されることが多くなっています。

ゾルピデム(マイスリー)との違い

ゾルピデム(マイスリー)も、エスゾピクロンと同じ非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬で、非常によく使われる薬の一つです。両者の最も大きな違いは作用の持続時間にあります。

- 作用時間と半減期:エスゾピクロンの半減期が約5時間であるのに対し、ゾルピデムの半減期は約2時間と極めて短いのが特徴です。そのため、作用時間の分類では同じ「超短時間型」ですが、その中でもゾルピデムは特にキレが良い薬と言えます。

- 主な適応:この作用時間の短さから、ゾルピデムは主に寝つきが悪い「入眠障害」に特化して用いられます。服用後すぐに効いて、朝には体から薬がほぼ完全に抜けているため、翌日への持ち越しが非常に少ないという大きなメリットがあります。一方で、作用が早く切れすぎてしまい、夜中や明け方に目が覚めてしまう「中途覚醒」や「早朝覚醒」には効果が不十分な場合があります。

- 副作用:ゾルピデムは、時にせん妄や夢遊病様症状といった、服用中の異常行動が報告されることがあります。

どちらの薬が適しているかは、不眠のタイプによって異なります。とにかく寝つきだけが問題で、一度眠れば朝まで起きないという方にはゾルピデムが、寝つきも悪く、夜中にも目が覚めてしまうという方には、もう少し作用が長いエスゾピクロンが適していると言えるでしょう。

ブロチゾラム(レンドルミン)との違い

ブロチゾラム(レンドルミン)は、歴史の長い「ベンゾジアゼピン系」に分類される睡眠薬です。エスゾピクロンとの最も大きな違いは、薬の系統とそれに伴う作用の特性です。

- 系統と作用:非ベンゾジアゼピン系であるエスゾピクロンが、催眠作用に特化しているのに対し、ベンゾジアゼピン系であるブロチゾラムは、催眠作用に加えて、抗不安作用や筋弛緩作用も比較的強く併せ持ちます。

- 主な適応:この抗不安作用のため、ブロチゾラムは、強い不安感や緊張から眠れないタイプの不眠症に対して特に効果的です。日中の不安感が強い場合などにも選択されることがあります。

- 副作用と依存性:作用が多岐にわたる分、エスゾピクロンに比べて、ふらつき、転倒、翌日への持ち越しといった副作用が出やすい傾向があります。また、ベンゾジアゼピン系は一般的に、非ベンゾジアゼピン系よりも依存のリスクが高いとされています。

- 作用時間:ブロチゾラムの半減期は約7時間で、「短時間作用型」に分類されます。エスゾピクロンよりやや長く、中途覚醒や早朝覚醒にも効果が期待できます。

選択のポイントは、不眠の原因に「不安」がどの程度関わっているかです。不安が非常に強く、それを和らげないと眠れないという場合にはブロチゾラムが有効な選択肢となります。一方、特に強い不安はなく、副作用をできるだけ避けたいという場合には、より催眠作用に特化したエスゾピクロンが適していると考えられます。

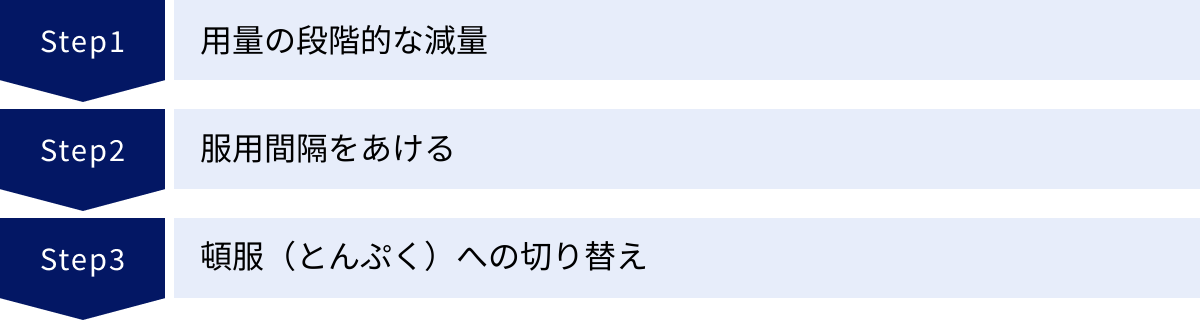

エスゾピクロン(ルネスタ)のやめ方(減薬・断薬)

エスゾピクロンによる治療が功を奏し、不眠症状が安定してきたら、次のステップとして薬をやめること(減薬・断薬)を考えていく必要があります。しかし、自己判断で急にやめるのは危険です。安全に薬から離れるための正しい方法を理解しておきましょう。

急にやめると起こる離脱症状

長期間にわたって睡眠薬を服用していると、脳が薬の助けがある状態に慣れてしまいます。この状態で突然薬の服用を中止すると、脳がバランスを崩し、様々な不快な症状が現れることがあります。これを「離脱症状」と呼びます。

エスゾピクロンのような作用時間が短い薬は、急にやめた場合に離脱症状が比較的出やすいとされています。

【主な離脱症状】

- 反跳性不眠(リバウンド不眠):最もよく見られる離脱症状です。薬を飲む前よりも、かえって不眠が悪化し、全く眠れない、悪夢を見るなどの状態に陥ります。

- 身体症状:頭痛、吐き気、発汗、筋肉の痛みやこわばり、手の震え、耳鳴りなどが現れることがあります。

- 精神症状:強い不安感、焦燥感、イライラ、気分の落ち込み、集中力の低下などが生じます。まれに、現実感の喪失や知覚過敏(光や音がまぶしく感じるなど)が起こることもあります。

これらの症状は、薬をやめてから1〜2日後をピークに現れ、数日から数週間続くことがあります。このつらい離脱症状を経験すると、「やはり薬がないとダメだ」と感じてしまい、薬の服用を再開してしまうケースが多く、薬への精神的依存を強める原因にもなります。離脱症状は、薬物依存のサインではなく、急激な中断によって誰にでも起こりうる生理的な反応です。

医師の指示に従い少しずつ減らすことが大切

離脱症状のリスクを最小限に抑え、安全に薬をやめるための基本原則は、「医師の指導のもとで、時間をかけて、少しずつ用量を減らしていく」ことです。これを漸減法(ぜんげんほう)と呼びます。

漸減法は、脳が薬の量が減っていくことに徐々に慣れていく時間を与えるための方法です。急激な変化を避けることで、離脱症状の出現を抑え、スムーズな断薬を目指します。

【漸減法の具体的な進め方(一例)】

減薬のペースは、服用期間や用量、患者さん個人の状態によって大きく異なるため、必ず医師が個別の計画を立てます。以下はあくまで一般的な例です。

- 用量の段階的な減量:

例えば、3mgを服用していた場合、まず2mgに減らして2〜4週間様子を見ます。問題がなければ、次に1mgに減らしてさらに数週間様子を見る、というように段階を踏んで減らしていきます。 - 服用間隔をあける:

1mgまで減量できたら、次は毎日服用するのではなく、「隔日(一日おき)服用」に切り替えます。1mgを隔日で服用することに慣れたら、次は週に2回、週に1回と、服用する間隔を徐々に広げていきます。 - 頓服(とんぷく)への切り替え:

最終段階として、「どうしても眠れない時だけのお守りとして」頓服で服用するようにし、最終的に服用がなくても眠れる状態を目指します。

【減薬を成功させるためのポイント】

- 焦らないこと:減薬は数週間から数ヶ月、時にはそれ以上かかることもあります。焦らず、自分のペースで取り組むことが大切です。

- 睡眠衛生の徹底:減薬中は、薬以外の力で眠る準備が特に重要になります。規則正しい生活、適度な運動、就寝前のリラックスタイム(入浴、ストレッチ、読書など)、カフェインやアルコールの制限といった睡眠衛生(生活習慣の改善)をこれまで以上に意識しましょう。

- 不安や不調はすぐに相談:減薬中に一時的に寝つきが悪くなったり、軽い離脱症状が出たりすることもあります。そのような時は、自己判断で元の量に戻さず、すぐに医師に相談してください。ペースを調整したり、一時的に減薬を中断したりと、柔軟に対応してもらえます。

エスゾピクロンからの卒業は、不眠治療の最終ゴールです。医師とよくコミュニケーションを取りながら、二人三脚で安全に進めていきましょう。

エスゾピクロン(ルネスタ)に関するよくある質問

最後に、エスゾピクロン(ルネスタ)に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

薬の価格(薬価)はどのくらい?

エスゾピクロン(ルネスタ)の薬の価格(薬価)は、国によって定められています。2024年4月時点での薬価は以下の通りです。

| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1錠あたり) |

|---|---|---|

| ルネスタ錠(先発品) | 1mg | 28.10円 |

| 2mg | 46.40円 | |

| 3mg | 60.10円 | |

| エスゾピクロン錠(後発品) | 1mg | 10.10円 |

| 2mg | 15.60円 | |

| 3mg | 19.90円 | |

| (参照:診療報酬情報提供サービス) |

例えば、先発品のルネスタ錠2mgを30日分処方された場合、薬代だけで「46.40円 × 30日 = 1,392円」となります。実際に患者さんが窓口で支払う金額は、この薬代に診察料や調剤料などが加わった総額に、ご自身が加入している健康保険の負担割合(通常は1割〜3割)を掛けた金額になります。

後発医薬品(ジェネリック)は、薬価が先発品の半額以下に設定されていることが多く、医療費の負担を軽減することができます。

市販薬として薬局で買える?

いいえ、エスゾピクロン(ルネスタ)は「医療用医薬品」に指定されており、市販薬としてドラッグストアや薬局で購入することはできません。購入するには、必ず医師の診察を受け、処方箋を発行してもらう必要があります。

ドラッグストアなどで販売されている「睡眠改善薬」(例:ドリエルなど)は、エスゾピクロンとは全く成分も作用機序も異なります。市販の睡眠改善薬の主成分は、多くが「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬です。これは、風邪薬やアレルギーの薬を飲むと眠くなる、という副作用を応用したもので、一時的な軽い不眠に対して用いられます。

エスゾピクロンのような医療用医薬品は、効果が強い分、副作用や依存のリスク管理が必要なため、専門家である医師の判断のもとで使用されるべき薬です。不眠に悩んでいる場合は、自己判断で市販薬に頼るのではなく、まずは医療機関を受診することをお勧めします。

長期間の服用は問題ない?

エスゾピクロンをはじめとする睡眠薬は、漫然と長期間にわたって服用し続けることは、原則として推奨されていません。

その理由は、主に以下の2点です。

- 依存性・耐性のリスク:長期間使用すると、身体的・精神的な依存が形成されたり、効果が薄れてくる「耐性」が生じたりする可能性があります。

- 根本治療にならない:睡眠薬はあくまで不眠という「症状」を抑える対症療法です。薬を飲んでいるだけでは、不眠の根本的な原因(ストレス、生活習慣、他の病気など)は解決しません。

不眠症治療の理想的なゴールは、薬の力を借りずに、自然な睡眠を取り戻すことです。そのため、薬物療法は、不眠の悪循環を断ち切るための「初期のサポート」と位置づけ、並行してカウンセリングや生活習慣の改善(睡眠衛生指導)など、非薬物療法に取り組むことが非常に重要です。

治療の過程で、医師は定期的に薬の必要性を評価し、症状が改善すれば、前述のような漸減法を用いて、減薬・休薬を検討していきます。ただし、不眠の原因となっている疾患が慢性的なものである場合など、医師の判断で長期的な服用が必要となるケースもあります。いずれにせよ、定期的な診察を受け、医師と治療方針を共有し続けることが大切です。

ジェネリック医薬品はある?

はい、エスゾピクロンにはジェネリック医薬品(後発医薬品)が存在します。先発医薬品である「ルネスタ錠」の特許が切れた後、「エスゾピクロン錠『製薬会社名』」という名称で、複数の製薬会社から製造・販売されています。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分、成分量、用法・用量、効果、安全性が同等であると国から認められた薬です。開発にかかる費用が少ないため、薬価が安く設定されており、患者さんの医療費負担を軽減できるという大きなメリットがあります。

添加物などが異なる場合があるため、ごくまれに味や使用感が違うと感じる方もいますが、治療効果に差はありません。ジェネリック医薬品を希望する場合は、診察時に医師に伝えたり、薬局で薬剤師に相談したりすることで変更が可能です。医療費を抑えたい方は、積極的に活用を検討すると良いでしょう。