現代社会は、仕事や人間関係、将来への不安など、さまざまなストレス要因に満ちています。多くの人が日常的にストレスを感じており、その影響は心身の健康にまで及んでいます。特に、ストレスと密接な関係にあるのが「睡眠」です。

「最近よく眠れない」「寝ても疲れが取れない」と感じているなら、それはストレスが原因かもしれません。逆に、睡眠不足がさらなるストレスを生み出すという悪循環に陥っている可能性もあります。

この記事では、ストレスと睡眠の複雑な関係を科学的な視点から解き明かし、質の高い睡眠によってストレスを効果的に解消するための具体的な方法を網羅的に解説します。日々の生活にすぐに取り入れられる実践的なテクニックから、食生活の改善、どうしても眠れない時の対処法まで、あなたの悩みを解決するためのヒントが満載です。

質の良い睡眠は、単なる休息ではありません。心と体を修復し、ストレスへの抵抗力を高めるための最も基本的で強力な手段です。この記事を参考に、あなたも今日から「睡眠」という最強の武器を手に入れ、ストレスに負けない健やかな毎日を送りましょう。

目次

ストレスと睡眠の深い関係

「ストレスで眠れない夜を過ごした」「疲れているはずなのに、目が冴えてしまう」。多くの人が一度は経験したことがあるのではないでしょうか。ストレスと睡眠は、互いに深く影響を及ぼし合う、切っても切れない関係にあります。なぜストレスを感じると眠れなくなるのか、そして睡眠不足がなぜさらなるストレスを引き起こすのか。そのメカニズムを理解することは、この悪循環を断ち切るための第一歩です。ここでは、私たちの心と体の中で何が起きているのかを、科学的な視点から詳しく見ていきましょう。

なぜストレスがあると睡眠の質が下がるのか

ストレスを感じると、私たちの体は「闘争・逃走反応(fight-or-flight response)」と呼ばれる緊急事態モードに入ります。これは、太古の昔、人類が獣などの脅威に直面した際に、瞬時に体を動かして生き延びるために備わった本能的なシステムです。しかし、現代社会におけるストレスは、人間関係や仕事のプレッシャーといった、すぐには逃げ出せない持続的なものが中心です。この慢性的なストレス状態が、本来夜にはリラックスモードに切り替わるはずの体のシステムを狂わせ、睡眠の質を著しく低下させるのです。その主な原因として、「自律神経の乱れ」と「ストレスホルモンの影響」が挙げられます。

自律神経の乱れが原因

私たちの体には、内臓の働きや体温、血圧などを24時間自動でコントロールしている「自律神経」というシステムがあります。自律神経は、活動モードの「交感神経」と、リラックスモードの「副交感神経」という、アクセルとブレーキのような役割を持つ2つの神経から成り立っています。

- 交感神経(アクセル): 日中、仕事や運動をしている時に活発になります。心拍数を上げ、血圧を上昇させ、筋肉を緊張させることで、体を活動的な状態にします。ストレスを感じた時にも、この交感神経が優位になります。

- 副交感神経(ブレーキ): 夜間、休息している時や食事の後などに活発になります。心拍数を落ち着かせ、血圧を下げ、心身をリラックスさせることで、体を回復モードに導きます。質の高い睡眠には、この副交感神経が優位な状態であることが不可欠です。

健康な状態では、日中は交感神経が、夜は副交感神経が優位になるというリズムが保たれています。しかし、強いストレスや慢性的なストレスにさらされると、夜になっても交感神経が活発なままの状態が続いてしまいます。脳が興奮し、体は緊張したままなので、なかなか寝付けない(入眠障害)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早くに目が覚めてしまう(早朝覚醒)といった睡眠の問題が引き起こされるのです。まるで、アクセルを踏み込んだままブレーキをかけようとしているようなもので、これでは心身が休まるはずがありません。

ストレスホルモン「コルチゾール」の影響

ストレスに対抗するために、私たちの体は副腎皮質から「コルチゾール」というホルモンを分泌します。コルチゾールは、血糖値や血圧を上昇させ、炎症を抑えるなど、体がストレスという危機的状況に対応するために重要な役割を果たすため、「ストレスホルモン」と呼ばれています。

コルチゾールの分泌には、本来、明確な日内リズムがあります。健康な人では、コルチゾールは早朝(午前3時頃)から分泌量が増え始め、起床時にピークに達します。これにより、私たちはスッキリと目覚め、一日を活動的にスタートできます。そして、日中にかけて徐々に減少し、夜間には最も低いレベルになります。このコルチゾールの低下が、自然な眠りを誘う重要なサインの一つです。

しかし、慢性的なストレス状態が続くと、このコルチゾールの分泌リズムが乱れてしまいます。夜になってもコルチゾールのレベルが高いままだと、脳が覚醒状態を維持してしまい、深い眠りに入ることが困難になります。さらに、コルチゾールは、睡眠を促進するホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制する働きもあります。つまり、ストレスによってコルチゾールが過剰に分泌されると、眠りを誘うメラトニンが十分に作られなくなり、結果として睡眠の質が大きく損なわれてしまうのです。

睡眠不足がさらにストレスを増やす仕組み

ストレスが睡眠を妨げる一方で、睡眠不足そのものが新たなストレス源となり、事態をさらに悪化させます。睡眠は、単に体を休ませるだけでなく、脳の機能を維持し、感情を整理するための極めて重要な時間です。この大切なプロセスが不足すると、心身にさまざまな不調が現れ始めます。

まず、睡眠不足は脳の前頭前野(ぜんとうぜんや)の働きを著しく低下させます。前頭前野は、理性的な判断、計画、問題解決、そして感情のコントロールなどを司る、いわば「脳の司令塔」です。この部分の機能が鈍ると、些細なことでイライラしたり、不安を感じやすくなったり、衝動的な行動を取りやすくなったりします。普段なら冷静に対処できるはずの出来事にも過剰に反応してしまい、ストレスをより強く感じやすくなるのです。

さらに、睡眠不足は、感情、特に恐怖や不安といったネガティブな情動を処理する「扁桃体(へんとうたい)」の活動を過剰にします。ある研究では、一晩徹夜しただけで、扁桃体の活動が60%以上も亢進することが示されています。これは、睡眠不足によって前頭前野のブレーキが効かなくなり、扁桃体が暴走しやすくなるためです。その結果、客観的に見れば大したことのないストレス要因に対しても、強い不安や恐怖を感じ、精神的に追い詰められやすくなります。

つまり、睡眠不足は、ストレスに対する心の「緩衝材」や「防御壁」を奪い去ってしまうのです。その結果、同じストレスに直面しても、より深刻に受け止めてしまい、精神的なダメージが大きくなってしまいます。

抜け出せない「ストレス」と「睡眠不足」の悪循環

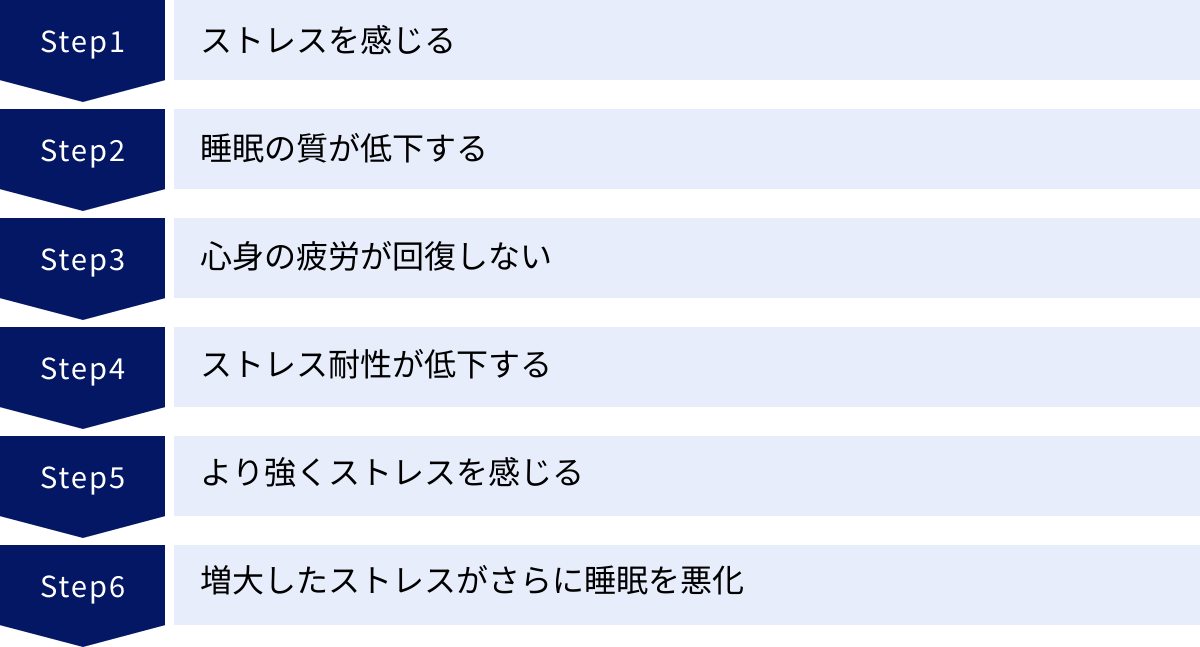

これまで見てきたように、ストレスと睡眠不足は、互いに原因となり結果となる、非常に厄介な関係にあります。この関係性をまとめると、以下のような悪循環のループが形成されます。

- 【ストレス発生】: 仕事や人間関係などでストレスを感じる。

- 【睡眠の質低下】: 自律神経が乱れ、コルチゾールが過剰に分泌されることで、交感神経が優位になり、眠れなくなる(入眠障害、中途覚醒など)。

- 【睡眠不足の発生】: 質の悪い睡眠が続き、心身の疲労が回復しない。

- 【ストレス耐性の低下】: 睡眠不足により、脳の前頭前野の機能が低下し、扁桃体が過活動になる。感情のコントロールが難しくなり、イライラや不安が増大する。

- 【さらなるストレスの増大】: 小さなことにも過敏に反応し、ストレスをより強く、より多く感じるようになる。

- 【ストレス発生】に戻る: 増大したストレスが、さらに睡眠の質を悪化させる。

この「ストレスと睡眠不足の悪循環」は、一度陥ると自力で抜け出すのが非常に困難です。 多くの人が、「ストレスのせいで眠れないのだから、ストレス源がなくなれば眠れるようになるはずだ」と考えがちですが、実際には睡眠不足自体がストレス耐性を下げているため、問題はますます複雑化していきます。

この負の連鎖を断ち切るためには、ストレスの原因そのものを取り除く努力と並行して、意識的に「睡眠の質を高める」アプローチを取ることが極めて重要になります。質の良い睡眠を確保することで、まずは心身の回復を図り、ストレスに対する抵抗力を取り戻す。そうすることで、ストレスを冷静に受け止め、適切に対処する心の余裕が生まれるのです。次の章では、その鍵となる「睡眠の質」について、さらに詳しく掘り下げていきます。

ストレス解消の鍵は「睡眠の質」

「毎日8時間は寝ているのに、なんだか疲れが取れない」「休日に寝だめをしても、月曜の朝はいつもだるい」。このような経験はありませんか?多くの人は、睡眠の問題を「時間」だけで捉えがちですが、ストレス社会を健やかに生き抜くためには、睡眠の「量」だけでなく、それ以上に「質」が重要になります。質の高い睡眠は、心と体に蓄積されたダメージを修復し、ストレスへの抵抗力を養うための土台です。ここでは、なぜ睡眠の「質」がそれほど大切なのか、そして質の高い睡眠の核心ともいえる「黄金の90分」の秘密に迫ります。

睡眠時間よりも「質」が大切な理由

もちろん、健康を維持するためには、ある程度の睡眠時間を確保することは大前提です。しかし、ただ長くベッドにいれば良いというわけではありません。睡眠の質が低いと、たとえ長時間寝たとしても、心身の回復は十分に行われません。 睡眠の質とは、一言でいえば「眠りの深さ」です。私たちの睡眠は、主に2つの異なる状態が周期的に繰り返されています。

- ノンレム睡眠(深い眠り): 脳を休ませるための睡眠です。眠りの深さによってステージ1から3(かつては4段階)に分けられ、特にステージ3は「徐波睡眠」とも呼ばれる最も深い眠りです。この段階で、脳の疲労回復、記憶の整理・定着、そして成長ホルモンの分泌が活発に行われます。

- レム睡眠(浅い眠り): 体は休んでいますが、脳は活動している状態の睡眠です。急速な眼球運動(Rapid Eye Movement)が見られることからこの名がついています。この段階では、感情の整理や記憶の定着、特にスキルの習得などに関わる重要な役割を担っていると考えられています。夢を見るのは、主にこのレム睡眠中です。

健康な成人の場合、このノンレム睡眠とレム睡眠が約90分から120分の周期で一晩に4〜5回繰り返されます。質の高い睡眠とは、この睡眠サイクルがスムーズに繰り返され、特に睡眠前半に深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が十分に確保できている状態を指します。

ストレスや不規則な生活によって睡眠の質が低下すると、この深いノンレム睡眠の時間が短くなったり、断片化したりします。その結果、以下のような問題が生じます。

- 脳の疲労が取れない: 深いノンレム睡眠中に脳の老廃物(アミロイドβなど)が洗い流されるプロセスが阻害され、頭がスッキリしない、集中力が続かないといった状態になります。

- 成長ホルモンが十分に分泌されない: 成長ホルモンは子供の成長だけでなく、大人の細胞修復や新陳代謝にも不可欠です。この分泌が滞ると、肌の荒れや疲労回復の遅れにつながります。

- 感情の整理ができない: 睡眠不足、特にレム睡眠が不足すると、前章で述べたように扁桃体の活動が過剰になり、感情が不安定になります。嫌な記憶が整理されず、ストレスを長く引きずることになります。

- 自律神経が整わない: 睡眠は、乱れた自律神経のバランスをリセットする重要な機会です。質の悪い睡眠ではこのリセットがうまく行われず、日中の不調にもつながります。

このように、単に8時間ベッドに横たわっているだけでは意味がなく、いかに深く、安定した睡眠サイクルを確保できるかという「質」こそが、ストレス解消と心身の健康回復の鍵を握っているのです。

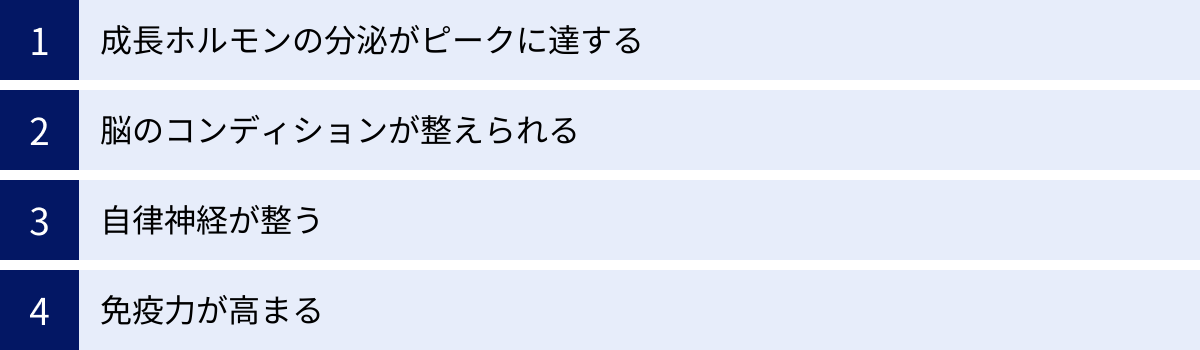

眠り始めの最初の90分が重要

睡眠の質を語る上で、特に注目すべきなのが「眠り始めの最初の90分」です。この時間帯は、一晩の睡眠の中で最も深いノンレム睡眠が出現する、まさに「黄金の時間」と言えます。スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所の西野精治教授が提唱し、広く知られるようになったこの概念は、質の高い睡眠を得るための核心部分です。

なぜ、最初の90分がそれほど重要なのでしょうか。その理由は、この時間帯に心身の回復に不可欠な生理現象が集中して起こるからです。

- 成長ホルモンの分泌がピークに達する: 「若返りホルモン」とも呼ばれる成長ホルモンは、この最初の深いノンレム睡眠中に、一晩に分泌される総量の約70〜80%が放出されると言われています。成長ホルモンは、体の細胞を修復・再生し、疲労を回復させ、肌の新陳代謝を促すなど、アンチエイジングにも欠かせない働きをします。この最初の90分で深く眠れるかどうかで、翌朝の体のスッキリ感が大きく変わります。

- 脳のコンディションが整えられる: 深いノンレム睡眠中には、脳の神経細胞(ニューロン)の活動が鎮まり、脳がクールダウンします。この間に、日中の活動で脳内に蓄積された老廃物が、脳脊髄液によって効率的に洗い流されます。これにより、脳機能がリフレッシュされ、翌日の集中力や判断力が高まります。

- 自律神経が整う: 入眠直後にスムーズに深い眠りに入ることで、日中に高まった交感神経の活動が鎮まり、副交感神経が優位な状態へと切り替わります。この切り替えがうまくいくことで、心拍数や血圧、体温が適切に下がり、全身がリラックスモードに入ります。このプロセスが、乱れた自律神経のバランスをリセットする上で極めて重要です。

- 免疫力が高まる: 睡眠中には、免疫機能を司るさまざまな物質(サイトカインなど)が活発に分泌されます。特に深いノンレム睡眠は、免疫システムの強化に深く関わっているとされています。この最初の90分でつまずくと、免疫機能が十分に働かず、風邪をひきやすくなるなど、病気への抵抗力が低下する可能性があります。

つまり、たとえ全体の睡眠時間が短くなってしまったとしても、この最初の90分の質さえ高めることができれば、心身へのダメージを最小限に抑え、効率的に回復することが可能なのです。逆に、どれだけ長く寝ても、この最初の90分が浅い眠りだったり、途中で目が覚めてしまったりすると、睡眠の効果は半減してしまいます。

したがって、私たちの目標は、ただベッドに入るだけでなく、「いかにして眠り始めの90分で、最も深い眠りにスムーズに到達するか」ということになります。次の章では、この「黄金の90分」を最大限に活用し、睡眠の質全体を向上させるための具体的な10の方法をご紹介します。

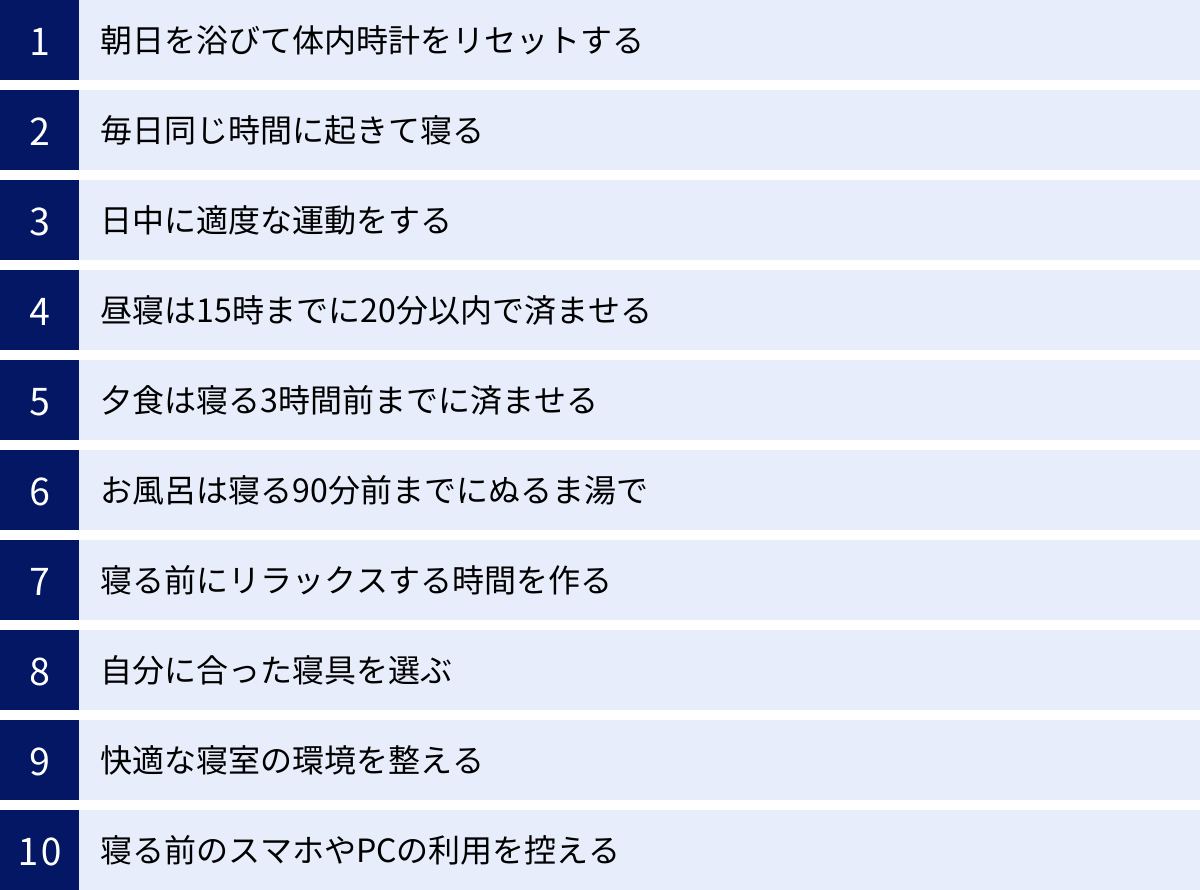

【今日からできる】睡眠の質を高める10の方法

ストレスを解消し、心身を回復させる鍵が「睡眠の質」、特に「眠り始めの黄金の90分」にあることを理解したところで、次はいよいよ実践編です。ここでは、科学的根拠に基づいた、今日からすぐに始められる睡眠の質を高めるための具体的な10の方法を詳しく解説します。これらの習慣は、一つひとつは些細なことに思えるかもしれませんが、継続することで体内時計を整え、自然で深い眠りを手に入れるための強力な土台となります。

① 朝日を浴びて体内時計をリセットする

質の高い夜の睡眠は、朝の行動から始まっています。 私たちの体には、約24時間周期で心身のリズムを刻む「体内時計(概日リズム)」が備わっています。この体内時計を毎日正確にリセットすることが、夜の自然な眠りのためには不可欠です。そのリセットボタンの役割を果たすのが「朝の光」です。

朝、太陽の光(特に2500ルクス以上)を目から取り込むと、その信号が脳の視交叉上核という体内時計の中枢に届きます。すると、「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が活発になります。 セロトニンは、精神を安定させ、幸福感をもたらす働きがあるため「幸せホルモン」とも呼ばれます。日中にセロトニンが十分に分泌されることで、意欲的に活動でき、ストレスにも強くなります。

さらに重要なのが、このセロトニンは、夜になると「メラトニン」という睡眠ホルモンの材料になるということです。メラトニンは、体をリラックスさせ、自然な眠気を誘う働きがあります。朝、光を浴びてから約14〜16時間後にメラトニンの分泌が始まり、私たちは眠くなります。つまり、朝しっかりと光を浴びてセロトニンを生成しておくことが、夜の快眠のための「仕込み」になるのです。

【実践のポイント】

- 起床後1時間以内に、15分から30分程度、太陽の光を浴びるのが理想です。

- 雨や曇りの日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強力です。ベランダに出たり、窓際で過ごしたりするだけでも効果があります。

- 通勤・通学で少し歩く、朝の散歩を習慣にするなどがおすすめです。

- 目から光を取り込むことが重要なので、サングラスは外しましょう(日差しが強すぎる場合は除く)。

② 毎日同じ時間に起きて寝る

体内時計を安定させるもう一つの重要な要素が、「規則正しい生活リズム」です。特に、就寝時間よりも起床時間を一定に保つことが大切です。休日に平日より大幅に遅くまで寝てしまう、いわゆる「寝だめ」は、体内時計を狂わせる大きな原因となります。これは「社会的ジェットラグ(時差ボケ)」とも呼ばれ、月曜日の朝に感じるだるさや不調(ブルーマンデー)の正体です。

毎日同じ時間に起きることで、体内時計のリズムが安定し、セロトニンやメラトニンの分泌タイミングも整います。その結果、夜も自然と決まった時間に眠くなり、スムーズに入眠できるようになります。

【実践のポイント】

- 平日はもちろん、休日の起床時間も、平日との差を2時間以内に抑えましょう。

- もし寝坊してしまっても、まずはカーテンを開けて朝日を浴び、体内時計のリセットを優先させましょう。

- 夜更かしをしてしまった翌日も、できるだけいつもと同じ時間に起きるように努力します。日中に眠気を感じたら、次の項目で紹介する短い昼寝で乗り切りましょう。

- 就寝時間もできるだけ揃えるのが理想ですが、まずは起床時間を固定することから始めてみてください。

③ 日中に適度な運動をする

日中に体を動かすことは、夜の睡眠の質を高める上で非常に効果的です。運動には、主に2つの側面から睡眠を促進する効果があります。

一つ目は「深部体温の変化」です。私たちの体温には、体の内部の温度である「深部体温」と、手足の表面温度である「皮膚温」があります。人は、この深部体温が下がる時に眠気を感じます。日中に運動をすると、一時的に深部体温が上がります。そして、運動後、時間をかけて深部体温が下がっていく過程で、皮膚から熱が放散され(手足が温かくなる)、眠気が誘発されるのです。就寝時に深部体温がグッと下がることで、深いノンレム睡眠に入りやすくなります。

二つ目は「ストレス解消効果」です。運動は、セロトニンの分泌を促し、気分をリフレッシュさせてくれます。また、心地よい疲労感は、体を休息モードへと切り替える手助けになります。

【実践のポイント】

- ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳などの有酸素運動がおすすめです。

- 運動のタイミングは、夕方(就寝の3〜4時間前)が最も効果的です。深部体温が最も高まる時間帯に運動することで、就寝時にかけての体温低下がスムーズになります。

- 激しすぎる運動や、就寝直前の運動は逆効果です。交感神経が興奮してしまい、寝つきが悪くなる原因になります。軽いストレッチ程度に留めましょう。

- 毎日30分程度が理想ですが、まずは週に数回、1回10分からでも始めてみましょう。

④ 昼寝は15時までに20分以内で済ませる

日中に強い眠気を感じた場合、短い昼寝(パワーナップ)は非常に有効です。午後の集中力や作業効率を高め、夜の睡眠を妨げない賢いリフレッシュ方法です。しかし、やり方を間違えると、夜の寝つきを悪くする原因になるため注意が必要です。

効果的な昼寝のポイントは「時間」と「タイミング」です。 20分以上の長い昼寝をしてしまうと、深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めた時に強い眠気やだるさ(睡眠慣性)が残ります。また、夜の睡眠圧(眠りたいという欲求)を低下させてしまい、夜に眠れなくなる原因にもなります。

【実践のポイント】

- 昼寝の時間は15〜20分程度に留めましょう。

- タイミングは、午後3時までに。それ以降の昼寝は、夜の睡眠に影響を及ぼしやすくなります。

- 横にならず、椅子に座ったまま机に突っ伏すなど、完全にリラックスしすぎない体勢で寝るのがおすすめです。

- 昼寝の直前にコーヒーなどカフェインを摂取する「コーヒーナップ」も効果的です。カフェインが効き始める約20分後にスッキリと目覚められます。

⑤ 夕食は寝る3時間前までに済ませる

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、体は消化活動を優先させるため、脳や体が十分に休まらず、睡眠が浅くなる原因になります。寝ている間も内臓が働き続けることになり、深いリラックス状態に入れないのです。

特に、脂っこい食事や量の多い食事は消化に時間がかかるため、睡眠への影響が大きくなります。夕食はできるだけ消化の良いものを、腹八分目を心がけましょう。

【実践のポイント】

- 就寝予定時刻の3時間前には夕食を済ませるのが理想です。

- どうしても夕食が遅くなってしまう場合は、お粥やスープ、うどんなど、消化しやすいメニューを選びましょう。

- 空腹で眠れない場合は、消化が良く体を温めるホットミルクやハーブティー、少量のバナナなどを摂るのがおすすめです。

⑥ お風呂は寝る90分前までにぬるま湯で済ませる

入浴も、運動と同様に「深部体温」をコントロールすることで睡眠の質を高める効果的な方法です。入浴によって一時的に深部体温を上げ、その後の体温が急降下するタイミングでベッドに入ると、スムーズに深い眠りにつくことができます。

この「体温の急降下」を就寝時間に合わせるのがポイントです。熱すぎるお湯(42℃以上)や長風呂は、交感神経を刺激してしまい、体を覚醒させてしまうため逆効果です。

【実践のポイント】

- 入浴のタイミングは就寝の90分〜2時間前がベストです。

- お湯の温度は、リラックス効果の高い38〜40℃程度のぬるま湯にしましょう。

- 15〜20分程度、肩までゆっくり浸かることで、体の芯から温まります。

- 時間がない場合はシャワーで済ませても構いませんが、足湯だけでも血行が促進され、リラックス効果が期待できます。

⑦ 寝る前にリラックスする時間を作る

心身が興奮したままでは、スムーズな入眠は望めません。就寝前の1時間は「リラックスタイム」と決め、脳と体を鎮める活動を取り入れましょう。これにより、交感神経から副交感神経への切り替えが促され、心身ともに眠る準備が整います。

心が落ち着く音楽を聴く

音楽には、心拍数や血圧を下げ、リラックス状態に導く効果があります。歌詞のないヒーリングミュージックやクラシック、自然の音(川のせせらぎ、波の音など)は、思考を鎮め、心地よい眠りを誘います。自分がお気に入りの、心から落ち着ける音楽を見つけてみましょう。

アロマの香りで癒される

香りは、脳の大脳辺縁系という情動を司る部分に直接働きかけ、瞬時に気分を切り替える効果があります。特に、ラベンダー、カモミール、ベルガモット、サンダルウッドなどの香りには、鎮静作用や抗不安作用があることが知られています。アロマディフューザーを使ったり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするだけで、寝室が癒しの空間に変わります。

軽いストレッチで体をほぐす

日中のデスクワークや緊張で凝り固まった筋肉を、就寝前に軽いストレッチでほぐしてあげましょう。ゆっくりとした呼吸に合わせて筋肉を伸ばすことで、血行が促進され、心身の緊張が和らぎます。特に、肩甲骨周りや股関節、太ももの裏などを重点的に行うと効果的です。痛みを感じない、心地よい範囲で行うことが大切です。

⑧ 自分に合った寝具を選ぶ

一晩の約1/3を過ごす寝具は、睡眠の質を左右する非常に重要な要素です。体に合わない寝具は、不自然な寝姿勢を強いることになり、肩こりや腰痛の原因になるだけでなく、寝返りを妨げ、睡眠を浅くしてしまいます。

- マットレス: 硬すぎず、柔らかすぎず、立った時と同じ自然なS字カーブを寝ている間も保てるものが理想です。体圧が腰や肩に集中せず、適切に分散されるものを選びましょう。

- 枕: マットレスとのバランスで高さを決めることが重要です。仰向けに寝た時に、首の骨(頸椎)が緩やかなカーブを描き、額が顎より少し高くなるくらいが目安です。横向きになった時には、首の骨が背骨と一直線になる高さが良いとされています。

高価なものが必ずしも良いとは限りません。実際に店舗で試してみて、自分の体格や寝姿勢に合ったものを選ぶことが何よりも大切です。

⑨ 快適な寝室の環境を整える

寝室は「眠るための場所」として、快適な環境を整えることが重要です。特に「温度・湿度」「光」「音」の3つの要素は、睡眠の質に直接影響します。

部屋の温度と湿度を調整する

快適な睡眠のためには、室温は夏場で25〜26℃、冬場で22〜23℃、湿度は年間を通じて50〜60%が理想とされています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、季節に合わせて快適な環境を保ちましょう。タイマー機能を活用し、就寝中や起床時に快適な状態になるよう設定するのもおすすめです。

光と音を遮断する

メラトニンは光によって分泌が抑制されるため、寝室はできるだけ暗くすることが重要です。遮光性の高いカーテンを使い、外からの光を遮断しましょう。豆電球や電子機器の小さな光も睡眠を妨げる原因になるため、アイマスクを使ったり、機器の電源を切ったりする工夫が必要です。

また、時計の秒針の音や、外の騒音などが気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用して、静かな環境を作りましょう。

⑩ 寝る前のスマホやパソコンの利用を控える

これは現代人にとって最も難しい課題の一つかもしれませんが、睡眠の質を高めるためには極めて重要です。スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の光で、脳を覚醒させ、メラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

また、SNSやニュース、仕事のメールなどをチェックすると、脳が興奮・緊張状態になり、リラックスモードへの切り替えが困難になります。

【実践のポイント】

- 就寝の1〜2時間前には、デジタルデバイスの使用をやめるのが理想です。

- どうしても使用する場合は、画面の明るさを下げたり、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を活用したりしましょう。

- 寝室にスマートフォンを持ち込まない「デジタル・デトックス」を試すのも非常に効果的です。

これらの10の方法をすべて完璧にこなす必要はありません。まずは自分にできそうなことから一つでも二つでも始めてみることが大切です。小さな習慣の積み重ねが、やがて質の高い睡眠とストレスに負けない心身へと繋がっていきます。

睡眠の質を高める食べ物・飲み物

日中の過ごし方や寝室の環境だけでなく、私たちが日々口にするものも、睡眠の質に大きな影響を与えています。特定の栄養素は、リラックスを促し、眠りを誘うホルモンの生成を助ける一方で、ある種の飲食物は、脳を覚醒させ、深い眠りを妨げてしまいます。ここでは、快眠をサポートする食べ物と、逆に避けるべきNGな食べ物を具体的に紹介します。賢い食事の選択で、体の中から睡眠の質を改善していきましょう。

睡眠をサポートする栄養素と食材

睡眠に関わるホルモンや神経伝達物質は、食事から摂取する栄養素を材料として体内で作られます。これらの栄養素を意識的に摂ることで、よりスムーズな入眠と深い睡眠をサポートできます。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材の例 |

|---|---|---|

| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となる。精神を安定させる「セロトニン」の材料でもある。 | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、バナナ、ナッツ類、鶏胸肉、赤身魚 |

| グリシン | 深部体温を下げ、スムーズな入眠を促す。深いノンレム睡眠の時間を増やす効果が報告されている。 | エビ、ホタテ、カニ、イカ、カジキマグロ、豚足、牛すじ、ゼラチン |

| GABA | 脳の興奮を鎮め、リラックス効果をもたらすアミノ酸の一種。ストレスを和らげ、寝つきを良くする。 | トマト、ナス、かぼちゃ、発芽玄米、漬物、キムチ |

| テアニン | 緑茶に含まれる旨味成分のアミノ酸。α波を増加させ、心身をリラックスさせる効果がある。 | 緑茶、玉露、抹茶(※カフェインも含むため摂取時間に注意) |

トリプトファン(乳製品・大豆製品など)

トリプトファンは、質の高い睡眠に欠かせない「必須アミノ酸」です。体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。トリプトファンは、日中に脳内で精神安定作用のある「セロトニン」に変換され、そのセロトニンが夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変わります。

この変換プロセスには、ビタミンB6やマグネシウム、炭水化物(糖質)なども必要です。そのため、トリプトファンを多く含む食材だけでなく、ビタミンB6を多く含む魚(カツオ、マグロ)、肉類、バナナや、マグネシウムが豊富なナッツ類、海藻類、そしてご飯やパンなどの炭水化物をバランス良く摂ることが重要です。朝食や昼食でトリプトファンをしっかり摂っておくことが、夜の快眠につながります。

グリシン(エビ・ホタテなど)

グリシンは、体の末梢血管を広げ、手足からの熱放散を促すことで深部体温を効率的に下げる働きがあるアミノ酸です。前述の通り、深部体温の低下はスムーズな入眠のスイッチとなるため、グリシンを摂取することで寝つきが良くなる効果が期待されています。また、睡眠中のノンレム睡眠、特に最も深い徐波睡眠の時間を増やすという研究報告もあり、睡眠の質そのものを向上させる可能性があります。エビやホタテなどの魚介類に多く含まれており、夕食のメニューに加えるのがおすすめです。

GABA(トマト・発芽玄米など)

GABA(ギャバ/γ-アミノ酪酸)は、主に脳や脊髄で働く抑制系の神経伝達物質で、興奮した神経を鎮め、心身をリラックスさせる効果があります。ストレスや不安を感じている時は、脳の神経細胞が過剰に興奮している状態ですが、GABAはこの興奮を抑えるブレーキのような役割を果たします。これにより、高ぶった神経が落ち着き、眠りやすい状態へと導かれます。近年では、GABAを添加した機能性表示食品も多く市販されています。

テアニン(緑茶など)

テアニンは、お茶の旨味や甘味に関わるアミノ酸の一種で、特に玉露や抹茶などの高級な緑茶に多く含まれています。テアニンを摂取すると、脳内でリラックス状態の指標となるα(アルファ)波が増加することが確認されています。これにより、興奮を鎮め、心身を落ち着かせる効果が期待できます。ただし、緑茶には覚醒作用のあるカフェインも含まれているため、就寝前に飲むのは避けるべきです。日中のリラックスタイムに、カフェインの少ない番茶やほうじ茶などを選んで飲むのが良いでしょう。

睡眠の質を下げるNGな食べ物・飲み物

快眠をサポートする食べ物がある一方で、睡眠を妨げ、質を著しく低下させてしまうものも存在します。特に就寝前の摂取は避けたい、代表的なNGリストを確認しておきましょう。

| NGな品目 | 睡眠への主な影響 | 注意点 |

|---|---|---|

| カフェイン | 脳を覚醒させるアデノシンの働きをブロックし、メラトニンの分泌を抑制する。 | コーヒー、緑茶、紅茶、ウーロン茶、栄養ドリンク、エナジードリンク、チョコレートなど。効果は4〜8時間持続するため、就寝の5時間前からは避ける。 |

| アルコール | 寝つきは良くなるが、利尿作用で夜中に目が覚めやすくなる。深いノンレム睡眠を妨げ、睡眠後半を浅くする。 | 寝酒は逆効果。アルコールが分解されるとアセトアルデヒドが発生し、交感神経を刺激して覚醒を促す。 |

| 喫煙 | ニコチンに強い覚醒作用がある。また、睡眠中にニコチンが切れると離脱症状で目が覚めやすくなる。 | 就寝前の喫煙は特に避けるべき。禁煙が最も望ましい。 |

| 就寝直前の食事 | 消化活動が睡眠を妨げ、体を休息モードにさせない。特に脂っこいものや量の多い食事はNG。 | 就寝の3時間前までに食事を終えるのが理想。 |

| 刺激物 | 唐辛子などの香辛料は交感神経を刺激し、体温を上昇させて寝つきを悪くする。 | 辛い食べ物は夕食、特に就寝直前には避ける。 |

カフェインを含むもの

カフェインは、睡眠にとって最も代表的な妨害物質です。カフェインは、脳内で眠気を引き起こす物質「アデノシン」が受容体に結合するのをブロックします。これにより、脳は疲れているのに眠気を感じにくくなり、覚醒状態が続いてしまいます。さらに、メラトニンの分泌を遅らせる作用もあるため、体内時計のリズムを乱す原因にもなります。

カフェインの覚醒効果は、摂取後30分ほどで現れ、その半減期(体内で半分に減るまでの時間)は個人差がありますが約4時間と言われています。つまり、夕方5時にコーヒーを飲むと、夜9時になってもまだ半分が体内に残っている計算になります。敏感な人ではさらに長く影響が続くため、快眠のためには遅くとも就寝の5時間前、できれば午後3時以降はカフェインを摂らないように心がけましょう。

アルコール

「寝つきが悪いから寝酒をする」という人は少なくありませんが、これは大きな間違いです。アルコールを摂取すると、一時的にリラックスして眠気が訪れるため、寝つきが良くなったように感じます。しかし、アルコールが体内で分解されてできるアセトアルデヒドという物質には、交感神経を刺激する強い覚醒作用があります。

そのため、飲み始めてから数時間後、血中のアルコール濃度が下がってくる頃に目が覚めやすくなります(中途覚醒)。また、アルコールは深いノンレム睡眠を抑制し、レム睡眠を増やすため、全体的に睡眠が浅く、断続的になります。さらに、利尿作用によって夜中にトイレに行きたくなったり、筋肉を弛緩させる作用でいびきや睡眠時無呼吸を悪化させたりすることもあります。寝酒は百害あって一利なしと心得ましょう。

喫煙

タバコに含まれるニコチンには、カフェインと同様の強い覚醒作用があります。喫煙すると血圧が上昇し、心拍数が増え、脳が興奮状態になります。そのため、就寝前の喫煙は寝つきを悪くする直接的な原因となります。

また、ニコチンは依存性が高く、睡眠中に体内のニコチン濃度が低下すると、離脱症状(禁断症状)が現れ、目が覚めやすくなります。喫煙者は非喫煙者に比べて、入眠困難や中途覚醒、早朝覚醒といった睡眠障害を抱えるリスクが高いことが知られています。

就寝直前の食事や刺激物

前述の通り、就寝直前の食事は消化活動のために内臓が働き続けることになり、深い眠りを妨げます。特に、脂質の多い食事や、唐辛子などのカプサイシンを多く含む刺激物は、交感神経を優位にし、深部体温を上昇させるため、寝つきをさらに悪くする可能性があります。夕食は軽めに、早めに済ませることが快眠の鉄則です。

ストレスでどうしても眠れない時の対処法

睡眠の質を高めるための生活習慣を心がけていても、仕事のプレッシャーや人間関係の悩みなど、強いストレスがかかると、どうしても目が冴えて眠れない夜があるものです。「眠らなければ」と焦れば焦るほど、かえって目が覚めてしまう悪循環に陥ることも少なくありません。そんな辛い夜のために、心を落ち着かせ、体をリラックスさせるための緊急対処法を知っておくと安心です。ここでは、ベッドの上で試せる簡単なリラクセーション法から、専門家への相談まで、いくつかの選択肢を紹介します。

腹式呼吸でリラックスする

呼吸は、唯一、意識的にコントロールできる自律神経の機能です。不安や緊張状態にある時、私たちの呼吸は浅く、速くなっています。これは交感神経が優位になっているサインです。逆に、ゆっくりと深い呼吸を意識することで、副交感神経を優位にし、心身をリラックスモードへと切り替えることができます。特に「腹式呼吸」は、横隔膜を大きく動かすことで内臓を刺激し、高いリラックス効果が得られます。

【腹式呼吸のやり方】

- 仰向けになり、楽な姿勢で膝を軽く曲げます。片手をお腹の上に、もう片方の手を胸の上に置きます。

- まずは、体の中の空気をすべて吐き出すイメージで、口からゆっくりと息を吐き切ります。お腹がへこんでいくのを感じましょう。

- 息を吐き切ったら、今度は鼻からゆっくりと息を吸い込みます。胸ではなく、お腹を風船のように膨らませる意識で、お腹の上の手が持ち上がっていくのを感じます。胸の上の手は、あまり動かさないようにします。

- お腹が十分に膨らんだら、数秒間息を止めます。

- 再び、吸う時の倍くらいの時間をかけるイメージで、口をすぼめながらゆっくりと息を吐き出します。お腹がへこんでいくのを感じましょう。

- この「吸う(4秒)→止める(4秒)→吐く(8秒)」といったリズムを、5〜10分ほど繰り返します。

ポイントは、吐く息に意識を集中させることです。息を吐くときに、体中の緊張や不安が一緒に流れ出ていくようなイメージを持つと、より効果的です。

筋弛緩法で体の緊張をほぐす

ストレスを感じている時、私たちは無意識のうちに体に力を入れ、筋肉を緊張させています。肩が凝ったり、歯を食いしばったりするのがその典型です。「漸進的筋弛緩法(ぜんしんてききんしかんほう)」は、意図的に筋肉を強く緊張させた後、一気に力を抜くことで、深いリラックス状態(弛緩)を体感するためのテクニックです。緊張と弛緩のギャップを感じることで、心身の緊張を効果的に解放できます。

【漸進的筋弛緩法のやり方】

- 楽な姿勢で横になり、目を閉じます。

- まずは両手から。両手のこぶしを力いっぱい握りしめ、5〜10秒間キープします。腕全体に力が入っているのを感じましょう。

- その後、パッと一気に力を抜き、30秒ほど脱力します。力が抜けて、じんわりと温かくなる感覚を味わいます。

- 次に、腕。肘を曲げ、力こぶを作るように腕に力を入れ、5〜10秒キープ。その後、一気に脱力します。

- 顔。顔のすべてのパーツを顔の中心に集めるイメージで、ぎゅーっと力を入れます。眉間にしわを寄せ、目をつぶり、鼻にしわを寄せ、唇をすぼめます。5〜10秒キープした後、一気に脱力します。

- 肩。両肩を耳に近づけるように、ぐっとすくめ、5〜10秒キープ。その後、ストンと力を抜きます。

- 背中。肩甲骨を背中の中心に寄せるように、ぐっと力を入れ、5〜10秒キープ。その後、脱力します。

- お腹。お腹に力を入れて硬くし、5〜10秒キープ。その後、脱力します。

- 足。足の指を反らせるようにして、ふくらはぎやすねに力を入れ、5〜10秒キープ。その後、脱力します。

- 最後に、足の指を丸めるようにして、足の裏に力を入れ、5〜10秒キープ。その後、脱力します。

全身のパーツでこれを繰り返した後、体全体が深くリラックスしているのを感じましょう。

温かい飲み物で体を温める

体が冷えていると、なかなか寝付けないものです。そんな時は、ノンカフェインの温かい飲み物で体の中から温めるのが効果的です。内臓が温まることで副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。

おすすめは、カモミールティーやルイボスティーなどのハーブティー、あるいはホットミルクです。牛乳に含まれるトリプトファンは、前述の通りメラトニンの材料になります。はちみつを少し加えると、血糖値がわずかに上がり、リラックス効果を助けると言われています。ただし、熱すぎる飲み物は交感神経を刺激してしまうので、人肌より少し温かい程度に冷ましてから、ゆっくりと飲みましょう。

一度ベッドから出てみる

ベッドに入ってから20〜30分経っても眠れない時、「眠らなければ」という焦りが最大の敵になります。そんな時は、思い切って一度ベッドから出てみることをお勧めします。これは「刺激制御法」と呼ばれる不眠症の認知行動療法の一つです。

ベッドの上で眠れないまま悩み続けると、「ベッド=眠れない場所・不安な場所」というネガティブな条件付けが脳にインプットされてしまいます。これを避けるために、眠くなるまでベッドから離れるのです。

リビングなどの薄暗い照明の下で、リラックスできる音楽を聴いたり、退屈な本を読んだりして過ごしましょう。スマートフォンやテレビを見るのは、ブルーライトが脳を覚醒させてしまうのでNGです。少し眠気を感じてきたら、再びベッドに戻ります。それでも眠れなければ、またベッドから出る、ということを繰り返します。面倒に感じるかもしれませんが、「眠れないなら起きてもいい」と考えることで、「眠らなければ」というプレッシャーから解放され、かえって眠りやすくなることがあります。

専門家への相談や市販薬も選択肢に

上記のようなセルフケアを試しても、不眠が2週間以上続く、あるいは日中の活動に深刻な支障が出ている場合は、一人で抱え込まずに専門家の助けを借りることも重要です。

- 医療機関への相談: 不眠の原因はストレスだけでなく、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群といった病気、あるいはうつ病などの精神疾患が隠れている場合もあります。まずはかかりつけ医に相談するか、睡眠外来、心療内科、精神科などの専門医を受診することを検討しましょう。

- 市販の睡眠改善薬: 医師の処方がなくても薬局で購入できる睡眠改善薬もあります。これらは主に、風邪薬などに含まれる抗ヒスタミン剤の副作用(眠気)を利用したもので、一時的な不眠症状の緩和に用いられます。しかし、あくまで対症療法であり、根本的な解決にはなりません。また、連用は避け、使用上の注意をよく読んで、薬剤師に相談の上で利用することが大切です。

最も重要なのは、眠れない自分を責めないこと。 眠れない夜は誰にでもある、と大らかに構えることが、結果的に心身の緊張を解き、眠りへと繋がることもあります。これらの対処法を「お守り」として持っておくことで、安心して夜を迎えられるようになるでしょう。

まとめ:質の良い睡眠でストレスに負けない心と体をつくろう

この記事では、ストレスと睡眠の切っても切れない関係性から、ストレス解消の鍵となる「睡眠の質」の重要性、そして具体的な質の高め方まで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、本記事の要点を振り返りましょう。

- ストレスと睡眠は悪循環に陥りやすい: ストレスは自律神経を乱し、ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を促すことで睡眠の質を低下させます。そして、睡眠不足は脳の機能を低下させ、ストレスへの抵抗力を弱めるため、さらにストレスを感じやすくなるという負のループを生み出します。

- 重要なのは「時間」より「質」: ストレスを解消し、心身を回復させるには、単に長く寝るのではなく、眠りの深さが重要です。特に、眠り始めの「黄金の90分」に深いノンレム睡眠を確保することが、成長ホルモンの分泌や脳のメンテナンスに不可欠です。

- 睡眠の質は日中の行動から改善できる: 質の高い睡眠は、夜だけの問題ではありません。「①朝日を浴びる」「②起床時間を一定にする」「③日中に運動する」といった朝〜日中の習慣が、夜の自然な眠りを準備します。

- 就寝前の習慣が「黄金の90分」を作る: 「⑥ぬるま湯での入浴」「⑦リラックスタイムの確保」「⑩就寝前のスマホ断ち」など、就寝前に心身をリラックスモードへ切り替える工夫が、スムーズな入眠と深い眠りを実現します。

- 食事も睡眠の強力なサポーター: トリプトファンやグリシンなど睡眠を助ける栄養素を積極的に摂り、カフェインやアルコールなど睡眠を妨げるものは避けることで、体の中から快眠をサポートできます。

- 眠れない時は焦らない: どうしても眠れない夜は、腹式呼吸や筋弛緩法でリラックスを試みたり、思い切って一度ベッドから出てみたりすることが有効です。不眠が続く場合は、専門家への相談もためらわないでください。

ストレス社会を生きる私たちにとって、質の高い睡眠は、ぜいたく品ではなく、心身の健康を維持するための必須の活動です。それは、日々のパフォーマンスを高め、人生の質そのものを向上させるための、最も基本的で効果的な自己投資と言えるでしょう。

今日から、この記事で紹介した方法を一つでも試してみてください。小さな変化の積み重ねが、やがてあなたの睡眠を、そして毎日を、より健やかで穏やかなものに変えていくはずです。質の良い睡眠という最強の味方をつけて、ストレスに負けないしなやかな心と体をつくり上げていきましょう。