「夜、なかなか寝付けない」「ぐっすり眠った気がしない」といった不眠の悩みは、多くの現代人が抱える深刻な問題です。ストレス社会を背景に、睡眠の質に問題を抱える人は増加傾向にあります。そのような状況で、医師から睡眠薬を処方されている人も少なくないでしょう。

一方で、「寝つきを良くするため」として、就寝前にお酒を飲む「寝酒」を習慣にしている人もいます。しかし、この睡眠薬とアルコールの併用は、絶対に避けるべき極めて危険な行為です。良質な睡眠を求めての行動が、かえって心身に深刻なダメージを与え、時には命に関わる事態を引き起こしかねません。

この記事では、なぜ睡眠薬とお酒の併用が危険なのか、その科学的な理由を詳しく解説します。起こりうる具体的な副作用やリスク、万が一併用してしまった場合の対処法、そして「お酒がないと眠れない」という方が試すべき根本的な解決策まで、網羅的に掘り下げていきます。

不眠の悩みを正しく理解し、安全な方法で解決に導くための一助となれば幸いです。

目次

睡眠薬とお酒の併用が絶対にNGな理由

睡眠薬とアルコールの併用が「推奨されない」のではなく「絶対にNG」であるのには、明確な医学的根拠があります。両者は共に中枢神経系に作用するため、同時に摂取すると互いの作用を予測不能なレベルまで増強し、心身に多大な危険を及ぼします。ここでは、併用が絶対に許されない5つの具体的な理由を詳しく解説します。

薬の作用と副作用が極端に強まる

睡眠薬とアルコールを同時に摂取すると、薬が本来持っている作用と副作用が、予期せぬほど強く現れてしまいます。これは主に、体内で薬とアルコールが分解される過程で起こる「代謝の競合」が原因です。

肝臓での分解が追いつかなくなるため

私たちの体内に取り込まれた薬やアルコールは、その多くが肝臓にある「CYP450(シトクロムP450)」と呼ばれる酵素群によって分解・代謝され、無毒化されて体外へ排出されます。睡眠薬の多く(特にベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系)とアルコールは、このCYP450のうち、同じ種類の酵素(主にCYP2E1やCYP3A4)によって代謝されます。

ここに睡眠薬とアルコールが同時に存在すると、限られた数の酵素を奪い合う「競合状態」に陥ります。肝臓の分解能力には限界があるため、両方の代謝が通常よりも大幅に遅れてしまうのです。

その結果、分解されずに体内に残った睡眠薬の血中濃度が異常に高まります。通常量の薬を服用したにもかかわらず、まるで過剰摂取したかのような状態になり、薬の作用が危険なレベルまで増強されます。例えば、本来であれば適切な眠気を誘うはずの薬が、深い昏睡状態を引き起こす可能性があります。

同様に、眠気、ふらつき、めまい、判断力の低下といった副作用も極端に強く現れます。翌朝まで薬の影響が抜けずに持ち越す「ハングオーバー(持ち越し効果)」も顕著になり、日中の激しい眠気や集中力欠如によって、仕事や学業に支障をきたすだけでなく、交通事故などの重大なリスクにも直結します。

よくある質問として「ビール1杯くらいなら大丈夫では?」と考える人がいますが、これは大きな間違いです。アルコールの影響は個人の体質、体重、その日の体調などによって大きく異なります。たとえ少量であっても、肝臓での代謝に影響を与え、薬の作用を増強させるリスクは十分にあります。「安全な量」という基準は存在しないと考えるべきです。

命に関わる呼吸抑制のリスク

睡眠薬とアルコールの併用における最も深刻なリスクの一つが「呼吸抑制」です。これは、脳の延髄にある呼吸中枢の働きが過度に抑制され、呼吸が浅く、遅くなる、あるいは停止してしまう極めて危険な状態を指します。

睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系の薬には、脳の活動を鎮静化させる中枢神経抑制作用があります。アルコールも同様に、強力な中枢神経抑制物質です。この二つが同時に体内に存在すると、1+1が2ではなく、3にも4にもなる相乗効果によって、呼吸中枢が危険なレベルまで抑制されてしまうのです。

通常、睡眠中は誰でも多少呼吸が浅くなりますが、体内の二酸化炭素濃度が上昇すると、呼吸中枢がそれを感知して呼吸を促す安全装置が働きます。しかし、睡眠薬とアルコールの併用下ではこの安全装置が機能不全に陥り、呼吸が止まりそうになっても体が反応できなくなります。

特に、いびきをかく人や、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断を受けている、あるいはその疑いがある人は、このリスクが飛躍的に高まります。アルコールの筋弛緩作用によって上気道がさらに狭くなり、無呼吸が悪化する上に、呼吸抑制作用が加わることで、深刻な低酸素状態に陥りやすくなります。

最悪の場合、睡眠中に呼吸が完全に停止し、そのまま死に至るケースも報告されています。これは「たまたま運が悪かった」のではなく、薬理学的に十分に起こりうる事態なのです。自分は大丈夫だろうという安易な考えが、取り返しのつかない結果を招く可能性があることを、強く認識する必要があります。

記憶障害やもうろう状態を引き起こす

睡眠薬の副作用として知られる「前向性健忘(ぜんこうせいけんぼう)」や「もうろう状態」が、アルコールの摂取によって著しく現れやすくなります。

前向性健忘とは、薬を服用した後の出来事を記憶できなくなる症状です。例えば、薬を飲んでベッドに入った後、寝つくまでの間に家族と会話したり、電話をしたりしたことを、翌朝になると全く覚えていない、といった状態です。

もうろう状態とは、意識がはっきりしないまま、無意識に複雑な行動をとってしまうことです。夜中に冷蔵庫の中のものを大量に食べてしまったり(睡眠関連食行動障害)、オンラインで買い物をしたり、服を着て外出しようとしたりするなど、その行動は多岐にわたります。本人はその間の記憶が全くなく、翌朝、食べ散らかした痕跡や購入履歴を見て初めて自分の行動に気づき、愕然とすることがあります。

これらの症状は、睡眠薬単独でも起こる可能性がありますが、アルコールを併用すると、その発現頻度と症状の程度が劇的に高まります。アルコールが脳の記憶を司る「海馬」の機能を低下させ、睡眠薬の作用と相まって、記憶の定着を強力に阻害するためです。

もうろう状態での行動は、単に恥ずかしいだけでなく、火の不始末や、無意識のまま自動車を運転してしまうなど、本人や他者の生命を脅かす重大な事故につながる危険性もはらんでいます。このようなリスクを避けるためにも、睡眠薬とアルコールの併用は絶対にやめなければなりません。

薬とアルコールへの依存を形成しやすくなる

不眠の解消のために用いるはずの睡眠薬とアルコールが、結果的に「それなしではいられない」という深刻な依存状態を生み出すことがあります。これを「交叉耐性(こうさたいせい)」と「依存の相乗効果」という観点から説明します。

交叉耐性とは、ある薬物に対する耐性が形成されると、類似の作用を持つ別の薬物に対しても耐性が生じる現象です。ベンゾジアゼピン系睡眠薬とアルコールは、共に脳内のGABA受容体に作用して鎮静効果をもたらすという共通点があります。そのため、日常的にアルコールを摂取している人が睡眠薬を服用すると、薬が効きにくくなっていることがあります。逆に、睡眠薬を常用していると、アルコールの酔いを感じにくくなることもあります。

この状態で「眠れないから」とアルコールと睡眠薬を併用し始めると、悪循環に陥ります。最初は少量で得られていた「よく眠れる」という感覚が、すぐに得られなくなります(耐性の形成)。すると、同じ効果を得るために、無意識のうちに薬やアルコールの量を増やしてしまいがちです。

さらに、精神的な依存も深刻な問題です。「睡眠薬とアルコールを一緒に飲まないと眠れない」という強い思い込み(精神依存)が形成されやすくなります。また、薬やアルコールの効果が切れると、以前にも増して強い不眠や不安感、焦燥感、手の震え、発汗といった離脱症状(身体依存)が現れるようになります。この辛い離脱症状から逃れるために、再び薬とアルコールに手を出してしまうという負のスパイラルに陥り、抜け出すことが非常に困難になります。

このように、睡眠薬とアルコールの併用は、二重の依存を急速に形成・悪化させる、非常に危険な行為なのです。

ふらつきや転倒など思わぬ事故につながる

睡眠薬には、筋肉の緊張を和らげる「筋弛緩作用」を持つものが多くあります。この作用は、心身のリラックスを促して入眠しやすくする一方で、足元がおぼつかなくなる「ふらつき」という副作用の原因にもなります。

ここにアルコールの酩酊作用が加わると、筋弛緩作用と平衡感覚の乱れが相乗的に増強され、極めて転倒しやすい危険な状態になります。特に、夜中にトイレに起きる際などに、強いふらつきから転倒し、頭を打ったり、骨折したりする事故が後を絶ちません。

高齢者の場合、骨がもろくなっていることが多いため、転倒による大腿骨頸部骨折などは、そのまま寝たきりにつながる重大なリスクとなります。

また、この影響は服用した夜だけにとどまりません。前述の通り、アルコールとの併用によって薬の分解が遅れると、翌朝以降も眠気やふらつき、集中力の低下といった「持ち越し効果」が強く残ります。この状態で自動車の運転や自転車の運転、あるいは高所での作業や危険な機械の操作を行うことは、本人だけでなく周囲の人をも巻き込む大事故につながりかねません。

睡眠薬とアルコールの併用は、薬理作用の増強だけでなく、深刻な身体的リスクや依存形成を招く非常に危険な行為であることを、改めて理解しておく必要があります。

そもそもアルコール自体が睡眠の質を低下させる

「お酒を飲むとリラックスしてよく眠れる」というのは、多くの人が抱く大きな誤解です。アルコールは一時的に寝つきを良くするかもしれませんが、その代償として睡眠全体の質を著しく低下させます。ここでは、アルコールが睡眠に与える具体的な悪影響について解説します。

寝つきは良くなるが眠りが浅くなる

就寝前にお酒を飲むと、アルコールの持つ鎮静作用によって脳の活動が抑制され、眠気が誘発されます。そのため、布団に入ってから寝つくまでの時間(入眠潜時)が短くなるのは事実です。多くの人が「お酒を飲むとよく眠れる」と感じるのは、この入眠促進効果によるものです。

しかし、その効果は睡眠の前半部分に限られます。問題は、睡眠の後半に起こります。健康な睡眠は、深い眠りの「ノンレム睡眠」と、浅い眠りで夢を見る「レム睡眠」が、約90分の周期で一晩に4〜5回繰り返されることで構成されています。このサイクルによって、脳と体は休息し、記憶が整理されます。

アルコールは、この正常な睡眠サイクルを大きく乱します。特に、睡眠の後半部分で、心身の回復に不可欠なレム睡眠を強力に抑制してしまいます。レム睡眠が減少すると、記憶の定着や感情の整理がうまく行われず、日中の集中力低下や気分の不安定につながります。

さらに、アルコールはノンレム睡眠も断片化させ、深い眠りを妨げます。その結果、睡眠時間自体は長くても、眠りが浅く、質が悪いものになってしまいます。「長時間寝たはずなのに、朝起きても疲れが取れていない」「頭がすっきりしない」といった感覚は、このアルコールによる睡眠の質の低下が原因である可能性が高いのです。アルコールは「睡眠の質を犠牲にして寝つきだけを良くする」薬物であると認識することが重要です。

夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)

「寝酒をすると、夜中に何度も目が覚めてしまう」という経験を持つ人は多いのではないでしょうか。これもアルコールが睡眠に及ぼす典型的な悪影響の一つで、「中途覚醒」と呼ばれます。

この現象が起こる主な原因は、アルコールが体内で分解される過程にあります。肝臓で分解されたアルコールは、「アセトアルデヒド」という物質に変化します。このアセトアルデヒドは、二日酔いの原因となる有害物質であると同時に、交感神経を刺激する覚醒作用を持っています。

飲酒後、数時間経って血中アルコール濃度が低下してくると、アセトアルデヒドの血中濃度がピークに達します。このアセトアルデヒドの覚醒作用によって、脳が覚醒しやすくなり、夜中に目が覚めてしまうのです。

さらに、アルコールの鎮静作用が切れるタイミングで、脳が反動で興奮状態になる「反跳性不眠(リバウンド不眠)」も起こります。これにより、早朝に目が覚めてしまい、その後なかなか寝付けなくなる「早朝覚醒」にもつながります。

このように、アルコールは寝つきを良くする一方で、睡眠の持続性を著しく損ないます。結果として、睡眠が分断され、深い休息感を得ることができなくなります。不眠を解消するためのはずの寝酒が、かえって不眠を悪化させるという皮肉な結果を招いてしまうのです。

利尿作用でトイレの回数が増える

夜中にトイレに行きたくなって目が覚めてしまう「夜間頻尿」も、アルコールが引き起こす睡眠妨害の要因です。

私たちの体では、脳の下垂体から「抗利尿ホルモン(バソプレシン)」というホルモンが分泌されています。このホルモンは、腎臓での水分再吸収を促し、尿の量をコントロールする働きがあります。特に夜間は分泌量が増え、尿が濃縮されることで、朝までトイレに行かなくても済むようになっています。

しかし、アルコールにはこの抗利尿ホルモンの分泌を抑制する作用があります。抗利尿ホルモンの働きが弱まると、腎臓での水分再吸収が減少し、尿の量が増えてしまいます。ビールを飲むとトイレが近くなるのは、このためです。

就寝前にアルコールを摂取すると、睡眠中もこの利尿作用が続くため、膀胱に尿が溜まりやすくなります。その結果、尿意によって夜中に目が覚めてしまい、睡眠が中断されてしまいます。一度目が覚めるとなかなか寝付けないという人も多く、睡眠の質を大きく低下させる原因となります。

また、脱水症状も引き起こしやすく、喉の渇きで目が覚めることもあります。このように、アルコールの利尿作用は、安らかな睡眠を直接的に妨げる大きな要因となるのです。

いびきや睡眠時無呼吸症候群を悪化させる

アルコールは、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)を悪化させる大きな要因となります。これは、アルコールが持つ「筋弛緩作用」によるものです。

アルコールを摂取すると、全身の筋肉が弛緩します。これには、喉の奥にある舌や軟口蓋(なんこうがい)といった「上気道」を支える筋肉も含まれます。これらの筋肉が緩むと、空気の通り道である気道が狭くなり、呼吸の際に狭くなった部分の粘膜が振動して「いびき」が発生します。

普段いびきをかかない人でも、飲酒後にはいびきをかくことがあり、もともといびきをかく習慣のある人は、その音がさらに大きく、ひどくなります。

より深刻なのは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)への影響です。SASは、睡眠中に気道が完全に、または部分的に閉塞することで、一時的に呼吸が止まる(無呼吸)、あるいは浅くなる(低呼吸)状態を繰り返す病気です。アルコールの筋弛緩作用は、この気道の閉塞をさらに助長し、無呼吸や低呼吸の回数を増やし、一回あたりの持続時間も長くしてしまいます。

これにより、体内に十分な酸素が取り込めない「低酸素血症」が深刻化し、心臓や血管に大きな負担がかかります。長期的には高血圧、心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

寝酒は、快適な睡眠をもたらすどころか、睡眠の質を低下させ、中途覚醒や夜間頻尿を増やし、さらには呼吸状態を悪化させるなど、百害あって一利なしの習慣であることを理解することが、不眠対策の第一歩です。

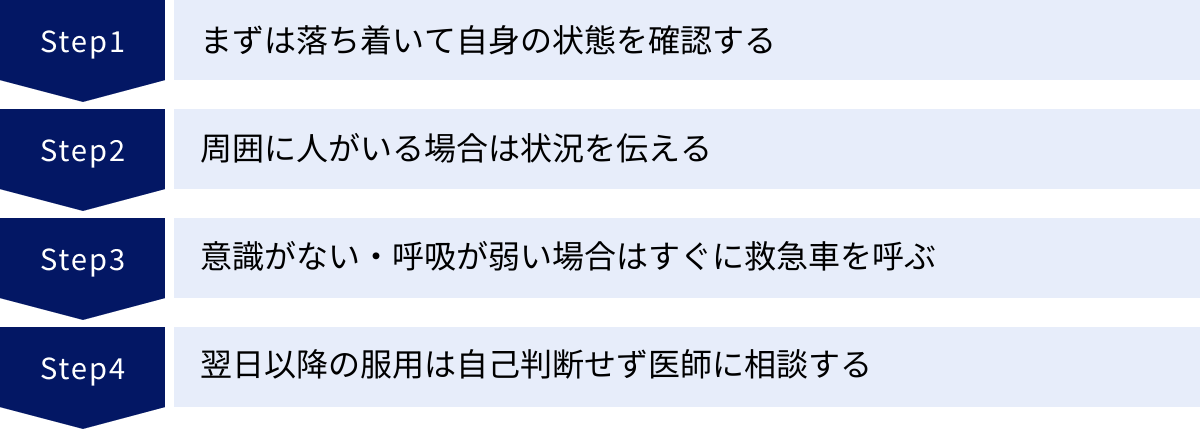

もし睡眠薬とお酒を併用してしまった場合の対処法

どれだけ注意していても、うっかり睡眠薬とお酒を一緒に飲んでしまうという事態が起こる可能性はゼロではありません。万が一そのような状況に陥った場合、パニックにならず冷静に対処することが何よりも重要です。ここでは、自分自身と周りの人が取るべき具体的な行動について解説します。

まずは落ち着いて自身の状態を確認する

睡眠薬とアルコールの併用に気づいたら、まずパニックにならずに、一度大きく深呼吸をして気持ちを落ち着けましょう。そして、現在の自分の状態を客観的に確認することが大切です。

- 意識の状態: 意識ははっきりしていますか? 強い眠気や、頭がぼーっとする感じはありませんか?

- 身体的な症状: めまい、ふらつき、吐き気、頭痛などはありませんか? 呂律はちゃんと回りますか?

- 状況の把握: いつ、どのくらいの量の睡眠薬を飲みましたか? お酒はいつ、何を、どのくらい飲みましたか?

これらの情報を、思い出せる範囲で良いので把握しておきましょう。この後の対処や、万が一医療機関にかかる際に非常に重要な情報となります。

絶対にやってはいけないのは、自己判断で無理に吐こうとすることです。意識が朦朧とした状態で嘔吐すると、吐瀉物が気管に入ってしまい、窒息する危険性が非常に高まります。吐き気がある場合は、体を横向きにして、吐瀉物が喉に詰まらないような体勢(回復体位)をとって安静にしましょう。そして、決して一人でいようとせず、次のステップに進んでください。

周囲に人がいる場合は状況を伝える

もし家族や同居人など、近くに人がいる場合は、すぐに「睡眠薬とお酒を一緒に飲んでしまった」という事実を正直に伝えてください。「心配をかけたくない」「怒られるかもしれない」といった気持ちから、隠したりごまかしたりするのは最も危険です。

状況を伝えることで、万が一あなたの意識が混濁したり、失われたりした場合でも、周りの人が適切に対応できます。救急車を呼ぶ際にも、救急隊員に正確な情報を伝えることができ、迅速で的確な処置につながります。

伝えるべき内容は、先ほど自身で確認した情報です。

- 「さっき、睡眠薬の〇〇を1錠と、ビールを缶1本飲んでしまった」

- 「少しふらふらする感じがする」

このように具体的に伝え、しばらく自分の様子を見守ってもらうようにお願いしましょう。一人で抱え込まず、助けを求める勇気が、最悪の事態を防ぐ鍵となります。

意識がない・呼吸が弱い場合はすぐに救急車を呼ぶ

この項目は、併用してしまった本人ではなく、周りにいる人が取るべき最も重要な行動です。もし、睡眠薬とアルコールを併用した人の様子が以下のような状態である場合は、一刻の猶予もありません。ためらわずに、すぐに119番通報して救急車を呼んでください。

- 呼びかけに反応しない、または反応が鈍い(意識障害)

- 呼吸が極端に浅い、遅い、または止まっているように見える(呼吸抑制)

- いびきが急に止まり、静かになった

- 顔色や唇の色が悪い(チアノーゼ)

- 体が冷たくなっている

救急車を待つ間は、本人の気道を確保することが重要です。衣服(ベルトやネクタイなど)を緩め、体を横向きにして寝かせましょう(回復体位)。これにより、舌が喉の奥に落ち込んで気道を塞いだり、嘔吐した場合に吐瀉物で窒息したりするのを防げます。

救急隊が到着したら、以下の情報をできるだけ正確に伝えてください。

- いつ、何が起きたか

- 飲んだ睡眠薬の名前と量(薬のシートや袋、お薬手帳があれば見せる)

- 飲んだお酒の種類と量

- 本人の持病や普段飲んでいる薬

これらの情報は、救命救急の現場で治療方針を決定するための極めて重要な手がかりとなります。「様子がおかしい」と感じたら、楽観視せずに専門家の助けを求めることが、命を救う最善の策です。

翌日以降の服用は自己判断せず医師に相談する

幸いにも大事に至らず、一晩を無事に過ごせた場合でも、安心はできません。翌日以降の睡眠薬の服用については、絶対に自己判断で再開したり、中止したりしないでください。

必ず、その睡眠薬を処方した医師、またはかかりつけの薬剤師に連絡を取り、事情を正直に話して指示を仰ぎましょう。

- 「昨日、誤って睡眠薬とお酒を一緒に飲んでしまいました。今晩からの服用はどうすればよいでしょうか?」

このように相談することで、医師はあなたの体の状態を考慮し、服薬を一時的に中止する、薬の種類や量を変更する、といった適切な判断を下してくれます。

自己判断で服用を中止すると、不眠が悪化したり、離脱症状が出たりする可能性があります。逆に、何事もなかったかのように服用を続けると、まだ体内にアルコールや薬の成分が残っている状態で追加の薬を摂取することになり、思わぬ副作用が出る危険性もあります。

一度起きてしまった過ちは、繰り返さないことが何よりも大切です。そのためにも、専門家である医師や薬剤師に正直に相談し、安全な服薬を再開するための指導を受けるようにしましょう。

睡眠薬の種類と特徴

不眠の治療に用いられる薬には、医師の処方が必要な「医療用医薬品」と、ドラッグストアなどで購入できる「一般用医薬品」があります。それぞれ作用の仕方や特徴、強さが大きく異なります。ここでは、代表的な睡眠薬の種類とその特徴について解説します。

医療用医薬品(処方薬)

医療用医薬品の睡眠薬は、作用する脳内の部位やメカニズムによって、いくつかの系統に分類されます。医師は患者の不眠のタイプ(入眠障害、中途覚醒など)や年齢、基礎疾患などを考慮して、最適な薬を選択します。

| 系統 | 主な作用機序 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン系 | GABA受容体を介して中枢神経を抑制 | 催眠作用が強い、抗不安作用や筋弛緩作用も併せ持つ | 依存性、耐性、離脱症状、ふらつき、翌日への持ち越し効果 |

| 非ベンゾジアゼピン系 | GABA受容体(ω1サブタイプ)に選択的に作用 | 催眠作用に特化しており、筋弛緩作用などが比較的少ない | 依存性や耐性のリスクはベンゾジアゼピン系より低いとされるがゼロではない |

| メラトニン受容体作動薬 | メラトニン受容体(MT1/MT2)を刺激し、体内時計を調整 | 自然な眠りを促す、依存性が極めて少ない | 効果が穏やか、即効性は期待しにくい場合がある |

| オレキシン受容体拮抗薬 | オレキシン受容体を阻害し、覚醒システムを抑制 | 覚醒を抑えることで眠りに導く、依存性が少ない | 悪夢を見ることがある、食事の影響を受けやすい薬がある |

ベンゾジアゼピン系睡眠薬

古くから使われているタイプの睡眠薬で、脳内の神経伝達物質「GABA(ギャバ)」の働きを強めることで、脳の活動を全体的に抑制し、眠りを誘います。強力な催眠作用に加え、不安を和らげる「抗不安作用」や、筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩作用」も併せ持っています。

作用時間の長さによって、超短時間型、短時間型、中間型、長時間型に分類され、不眠のタイプに応じて使い分けられます。効果が強い一方で、依存性や耐性(薬が効きにくくなること)、急にやめた際の離脱症状といった問題が指摘されています。また、筋弛緩作用によるふらつきや転倒、翌朝への持ち越し効果にも注意が必要です。

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬

ベンゾジアゼピン系と同様にGABA受容体に作用しますが、睡眠に深く関わる「ω1(オメガワン)サブタイプ」という部位に選択的に作用するのが特徴です。そのため、抗不安作用や筋弛緩作用が比較的弱く、ふらつきや転倒といった副作用が軽減されているとされています。

作用時間は主に超短時間型で、寝つきの悪い「入眠障害」によく用いられます。依存性や耐性のリスクもベンゾジアゼピン系よりは低いとされていますが、ゼロではないため、漫然とした長期使用は避けるべきです。

メラトニン受容体作動薬

私たちの体内で自然に分泌され、体内時計を調整して眠りを誘うホルモン「メラトニン」。このメラトニンが結合する「メラトニン受容体」を刺激することで、生理的に近い、自然な眠りをもたらす薬です。

特に、加齢などによってメラトニンの分泌が減少し、体内時計のリズムが乱れて起こる不眠(例:高齢者の不眠、交代勤務者の睡眠障害)に有効とされています。依存性が極めて少なく、安全性が高いのが大きなメリットですが、効果は比較的マイルドで、強い催眠作用を求める場合には不向きなことがあります。

オレキシン受容体拮抗薬

比較的新しいタイプの睡眠薬で、これまでの薬とは全く異なる作用機序を持ちます。脳内で覚醒状態を維持する神経伝達物質「オレキシン」の働きをブロックすることで、脳を覚醒状態から睡眠状態へとスムーズに移行させます。

無理やり眠らせるのではなく、「覚醒のスイッチを切る」ことで自然な眠りに導くのが特徴です。そのため、従来の睡眠薬で問題となりがちだった依存性や離脱症状のリスクが少なく、睡眠途中で目が覚めにくいという報告もあります。一方で、悪夢を見やすくなるという副作用が報告されることもあります。

一般用医薬品(市販の睡眠改善薬)

ドラッグストアなどで、医師の処方箋なしに購入できるのが「睡眠改善薬」です。これらは医療用の「睡眠薬」とは全く異なるものです。

市販の睡眠改善薬の主成分のほとんどは、「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬です。これは本来、アレルギー症状(くしゃみ、鼻水、かゆみなど)を抑えるための成分ですが、その副作用として現れる「眠気」を利用して、一時的な不眠症状を緩和することを目的としています。

重要なのは、これらの薬はあくまで「一時的な心身の不調による寝つきの悪さ」などに対応するためのものであり、慢性的な不眠症を治療する薬ではないということです。医療用睡眠薬のように、睡眠の構造そのものに働きかけるわけではありません。

連用すると効果が薄れたり、口の渇き、排尿困難、便秘といった抗コリン作用による副作用が出やすくなったりします。また、緑内障や前立腺肥大症の人は症状を悪化させる可能性があるため使用できません。

「病院に行くのは面倒だから」と市販薬に頼り続けると、根本的な不眠の原因を見過ごしてしまうことにもなりかねません。不眠が続く場合は、安易に市販薬を使い続けず、専門の医療機関を受診することが大切です。

「お酒がないと眠れない」人が試すべき対処法

「お酒を飲まないと、とてもじゃないけど眠れない」という状態に陥っている場合、すでにアルコールへの精神的な依存が始まっている可能性があります。しかし、その悪循環から抜け出すための方法はあります。ここでは、アルコールに頼らずに質の良い睡眠を得るための具体的な対処法を紹介します。

飲酒以外のリラックス方法を見つける

寝酒の習慣は、「飲酒=リラックス=入眠」という誤った条件付けが脳にインプットされてしまっている状態です。この結びつきを断ち切るためには、飲酒に代わる、心と体をリラックスさせるための新しい習慣(入眠儀式)を見つけることが非常に効果的です。

- ぬるめのお湯での入浴: 就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かりましょう。体の深部体温が一旦上がり、その後、徐々に下がっていく過程で自然な眠気が訪れます。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい逆効果なので注意が必要です。

- リラクゼーション効果のある飲み物: カフェインの入っていないハーブティー(カモミール、リンデン、パッションフラワーなど)や、ホットミルクは心を落ち着かせる効果が期待できます。

- アロマテラピー: ラベンダー、ベルガモット、サンダルウッドなどの精油(エッセンシャルオイル)には鎮静作用があるとされています。アロマディフューザーで香りを拡散させたり、ティッシュに数滴垂らして枕元に置いたりするのも良いでしょう。

- 静かな音楽や自然音: 心地よいと感じるヒーリングミュージックや、川のせせらぎ、波の音といった環境音を聴くこともリラックスにつながります。

- 軽いストレッチやヨガ: 筋肉の緊張をほぐす軽いストレッチは、血行を促進し、心身をリラックスさせます。ただし、激しい運動は体を興奮させてしまうので避けましょう。

- 読書: スマートフォンやPCの画面を見るのではなく、紙媒体の本を読みましょう。興味深いが、興奮しすぎない内容のものがおすすめです。

- 瞑想・マインドフルネス: 深呼吸に意識を集中させ、頭に浮かぶ雑念をただ受け流す練習をすることで、不安や緊張を和らげることができます。

これらの方法をいくつか試し、自分が「心地よい」「落ち着く」と感じるものを見つけて、毎晩の習慣にしてみましょう。

睡眠環境を整える

快適な睡眠のためには、寝室の環境を最適化することが不可欠です。「寝室は眠るためだけの場所」と位置づけ、脳に「この部屋に入ったら眠る時間だ」と認識させることが重要です。

- 光のコントロール: 寝室はできるだけ暗くしましょう。遮光カーテンを利用して、外からの光を完全にシャットアウトするのが理想です。豆電球などのわずかな光でも睡眠の質を低下させることがあります。

- 温度と湿度の管理: 快適と感じる室温は人それぞれですが、一般的に夏場は25〜26℃、冬場は22〜23℃、湿度は年間を通して50〜60%が推奨されています。エアコンや加湿器・除湿器を適切に使い、快適な環境を保ちましょう。

- 音の対策: 生活音や外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシン(安眠グッズ)などを活用するのも一つの手です。

- 寝具の見直し: 体に合わない寝具は、安眠を妨げる大きな原因です。マットレスは、寝返りが打ちやすく、体圧が適切に分散されるものを選びましょう。枕の高さや硬さも重要です。実際に試してみて、首や肩に負担がかからないものを見つけることが大切です。

- 寝室でのスマホ・PC禁止: 寝室にスマートフォンやタブレットを持ち込まないルールを作りましょう。これらのデバイスが発するブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

生活習慣を見直して睡眠の質を上げる

日中の過ごし方や食生活も、夜の睡眠に大きく影響します。「睡眠衛生(スリープハイジーン)」と呼ばれる、質の良い睡眠のための生活習慣を身につけましょう。

- 起床時間を一定にする: 休日でも平日と同じ時間に起きることが、体内時計を整える上で最も重要です。寝だめは体内時計を狂わせ、週明けの不眠の原因になります。

- 朝日を浴びる: 朝起きたら、まずカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。光を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜の自然な眠りにつながります。

- 日中に適度な運動をする: ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を日中に行うと、夜の寝つきが良くなり、深い睡眠が増えることがわかっています。ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。

- 食事のタイミング: 夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。就寝直前に食事をすると、消化活動のために内臓が働き続け、眠りが浅くなります。

- カフェイン・ニコチンの摂取を避ける: コーヒー、紅茶、緑茶などに含まれるカフェインや、タバコに含まれるニコチンには強い覚醒作用があります。個人差はありますが、少なくとも就寝の4〜5時間前からは摂取を避けるようにしましょう。

専門の医療機関を受診する

上記のようなセルフケアを試みても、やはりお酒をやめられない、不眠が改善しないという場合は、一人で抱え込まずに専門家の助けを求めることが最善の選択です。アルコールへの依存は、意志の力だけで克服するのが難しい病気です。

相談先としては、精神科、心療内科、あるいは睡眠障害を専門に扱う睡眠クリニックなどがあります。医師は、あなたの不眠の原因とアルコールへの依存度を正確に診断し、適切な治療法を提案してくれます。治療法には、カウンセリングを通じて考え方や行動の癖を修正していく「認知行動療法(CBT-I)」や、適切な薬物療法などがあります。

「お酒がないと眠れない」という状態は、体からの危険信号です。放置せず、専門家への相談という一歩を踏み出す勇気が、健康な睡眠と生活を取り戻すための鍵となります。

睡眠薬を正しく安全に服用するための注意点

睡眠薬は、医師の指導のもとで正しく使用すれば、つらい不眠症状を和らげる非常に有効な手段です。しかし、その効果を最大限に引き出し、リスクを最小限に抑えるためには、守るべきいくつかの重要な注意点があります。

医師・薬剤師に指示された用法・用量を必ず守る

これは最も基本的かつ重要なルールです。処方された睡眠薬は、必ず医師や薬剤師から指示された通りの量(例:「1回1錠」)とタイミング(例:「就寝の30分前」)を守って服用してください。

「効き目が弱い気がするから」といって自己判断で2錠飲んだり、「今日は眠れそうだから」と飲むのをやめたりするのは非常に危険です。薬の効果と副作用は、定められた用法・用量を守ることで、そのバランスが最適に保たれるように設計されています。量を増やせば、効果以上に副作用が強く現れるリスクが高まります。逆に、不規則な服用は、薬の効果を不安定にし、かえって不眠のリズムを乱す原因にもなりかねません。

自己判断で服用を中止したり増減したりしない

睡眠薬による治療は、単に薬を飲むだけでなく、医師が経過を観察しながら進めていくものです。症状が改善してきたように感じても、絶対に自己判断で薬の量を減らしたり、服用を中止したりしないでください。

特に、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬などを長期間服用している場合、急に中断すると「反跳性不眠(以前よりも強い不眠が起こる)」や、「離脱症状(不安、焦燥感、手の震え、発汗、頭痛など)」といったつらい症状が現れることがあります。

薬を減らしたり、やめたりする際には、医師の管理のもとで、数週間から数ヶ月かけて少しずつ量を減らしていく「漸減法(ぜんげんほう)」という方法が取られます。体の状態を見ながら安全に薬から離脱するためにも、必ず医師の指示に従いましょう。

服用後の車の運転や危険な機械の操作はしない

ほとんどの睡眠薬は、服用後に眠気を引き起こすだけでなく、注意・集中・判断能力を低下させます。この影響は、翌朝以降まで持ち越されること(持ち越し効果)があります。自分では「すっきり目が覚めた」と感じていても、脳の機能はまだ完全には回復しておらず、反応速度が遅くなっている可能性があります。

そのため、睡眠薬を服用した翌日は、自動車の運転、バイクや自転車の運転、高所での作業、危険を伴う機械の操作などは絶対に行わないでください。これは、本人の安全だけでなく、他者を巻き込む重大な事故を防ぐためにも、必ず守らなければならないルールです。多くの睡眠薬の添付文書にも、この注意点は明確に記載されています。

他の薬との飲み合わせは事前に確認する

睡眠薬は、他の薬と一緒に服用することで、互いに影響を及ぼし合う「薬物相互作用」を起こすことがあります。例えば、特定の抗生物質や抗真菌薬(水虫の薬など)、胃薬などと一緒に飲むと、睡眠薬の分解が妨げられ、作用が強く出過ぎてしまうことがあります。逆に、効果が弱まってしまう組み合わせもあります。

これは処方薬だけでなく、市販の風邪薬や鎮痛剤、サプリメントなどでも起こる可能性があります。特に、総合感冒薬には、眠気を引き起こす抗ヒスタミン成分が含まれていることが多く、睡眠薬と併用すると眠気やふらつきが非常に強く現れる危険性があります。

新しい薬を処方してもらう際や、ドラッグストアで市販薬を購入する際には、必ず医師や薬剤師に「現在、睡眠薬の〇〇を服用しています」と伝え、飲み合わせに問題がないか確認してもらってください。日頃から「お薬手帳」を活用し、服用しているすべての薬を正確に伝える習慣をつけることが重要です。

妊娠中・授乳中の人は服用前に相談する

妊娠中や授乳中の女性が睡眠薬を服用する場合、特別な注意が必要です。薬の成分が胎盤を通じて胎児に移行したり、母乳を通じて乳児に影響を与えたりする可能性があるためです。

妊娠の可能性がある、あるいは妊娠中、授乳中に不眠で悩んでいる場合は、自己判断で市販の睡眠改善薬を服用したり、以前処方された薬の残りを飲んだりすることは絶対に避けてください。

必ず、まずはかかりつけの産婦人科医に相談してください。その上で、必要であれば産婦人科医と連携できる精神科医や心療内科医を紹介してもらい、妊娠・授乳中でも比較的安全に使用できる薬の処方を検討してもらうか、薬を使わない治療法(カウンセリングなど)について相談しましょう。

不眠の悩みは専門の医療機関へ相談しよう

セルフケアを試しても改善しない不眠の悩みや、薬に関する不安は、一人で抱え込まずに専門の医療機関に相談することが、解決への最も確実な近道です。特に、以下のような状況にある場合は、早めに受診を検討しましょう。

薬を飲んでも症状が改善しない場合

医師から処方された睡眠薬を指示通りに服用しているにもかかわらず、

- 寝つきが悪い状態が続く(入眠障害)

- 夜中に何度も目が覚めてしまう(中途覚醒)

- 朝早くに目が覚めて、その後眠れない(早朝覚醒)

- 十分な時間寝ても、ぐっすり眠れた感じがしない(熟眠障害)

といった症状が改善しない場合は、治療方針を見直す必要があります。薬の種類や量があなたの不眠のタイプや体質に合っていないのかもしれません。あるいは、不眠の背後に、うつ病や不安障害、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群といった、別の病気が隠れている可能性も考えられます。

漫然と同じ薬を飲み続けるのではなく、現在の状況を正直に医師に伝え、再度診察を受けましょう。原因を正しく突き止めることで、より効果的な治療法が見つかるはずです。

お酒をやめられない(アルコール依存の疑い)

「寝る前にお酒を飲まないと落ち着かない」「飲酒の量を自分でコントロールできない」「日中でもお酒のことが頭から離れない」「お酒を切らすと不安になったり、イライラしたりする」といった状態は、アルコール使用障害(アルコール依存症)のサインかもしれません。

アルコール依存症は、意志の弱さではなく、治療が必要な病気です。この場合、不眠症の治療とアルコール依存症の治療を並行して進める必要があります。まずは精神科や心療内科、あるいはアルコール依存症を専門とする医療機関に相談してください。また、各都道府県や市区町村に設置されている「精神保健福祉センター」や「保健所」でも、専門の相談員が対応してくれ、適切な医療機関を紹介してくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることが、回復への第一歩です。

そもそも不眠症か診断を受けたい場合

「最近よく眠れないけれど、これが病的な不眠症なのかどうかわからない」という方もいるでしょう。医学的に「不眠症」と診断される目安は、以下の2つの条件を満たす場合です。

- 夜間の不眠症状(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害のいずれか)が、週に3日以上認められる

- その不眠が原因で、日中の活動に支障(倦怠感、意欲低下、集中力困難、食欲不振、気分の落ち込みなど)が出ている

これらの状態が3ヶ月以上続く場合は「慢性不眠症」と診断されます。

一時的なストレスや環境の変化による一過性の不眠であれば、生活習慣の改善などで自然に解消することもあります。しかし、不眠が長期化し、日中の生活に影響が出ているのであれば、それは治療が必要なサインです。

まずは専門の医療機関(精神科、心療内科、睡眠専門クリニック)を受診し、自分が不眠症なのか、もしそうならその原因は何なのかを正確に診断してもらうことが、適切な治療へのスタートラインとなります。 睡眠に関する悩みは、決して恥ずかしいことではありません。専門家と協力し、健康で快適な睡眠を取り戻しましょう。