現代社会において、多くの人々が睡眠に関する悩みを抱えています。仕事やプライベートのストレス、不規則な生活リズムなど、その原因は多岐にわたりますが、質の高い睡眠は心身の健康を維持するために不可欠です。実は、私たちが毎日口にする「食べ物」が、睡眠の質に深く関わっていることをご存知でしょうか。

睡眠の質を左右するホルモンの生成には特定の栄養素が必要であり、日々の食生活を見直すことで、寝つきの悪さや夜中の目覚めといった悩みを改善できる可能性があります。この記事では、睡眠と食べ物の関係性について科学的な観点から詳しく解説し、睡眠不足の解消に役立つ具体的な食べ物・飲み物を20種類厳選してご紹介します。

さらに、忙しい方でも実践しやすいように、コンビニで手軽に購入できる食品や、逆に睡眠の質を下げてしまう食べ物、効果的な食事のタイミングについても掘り下げていきます。この記事を読めば、あなたの食生活が最高の睡眠をもたらすための強力な味方になるはずです。

目次

なぜ食べ物が睡眠の質に関係するの?

「よく眠るために食事を見直しましょう」と言われても、すぐにはピンとこないかもしれません。しかし、私たちの体内で睡眠をコントロールする仕組みを理解すると、食事がいかに重要であるかが見えてきます。食べ物が睡眠の質に影響を与える理由は、大きく分けて2つあります。それは、睡眠を促すホルモンの材料を供給する役割と、体のリズムを整える体内時計を調整する役割です。

これらのメカニズムを理解することは、効果的な食品選びの第一歩となります。ここでは、なぜ食べ物が私たちの眠りに深く関わっているのか、その科学的な背景を詳しく解説していきます。

睡眠ホルモン「メラトニン」の材料が食べ物に含まれる

私たちの眠りを司る中心的な役割を担っているのが、「睡眠ホルモン」とも呼ばれるメラトニンです。メラトニンは、脳の松果体という部分から分泌され、体に「夜が来たから休む時間だ」というシグナルを送ります。このホルモンが適切に分泌されることで、私たちは自然な眠気を感じ、深く安定した睡眠に入ることができるのです。

この重要なメラトニンは、実は体内で一から作られるわけではありません。その生成プロセスは、食事から摂取する特定の栄養素から始まります。

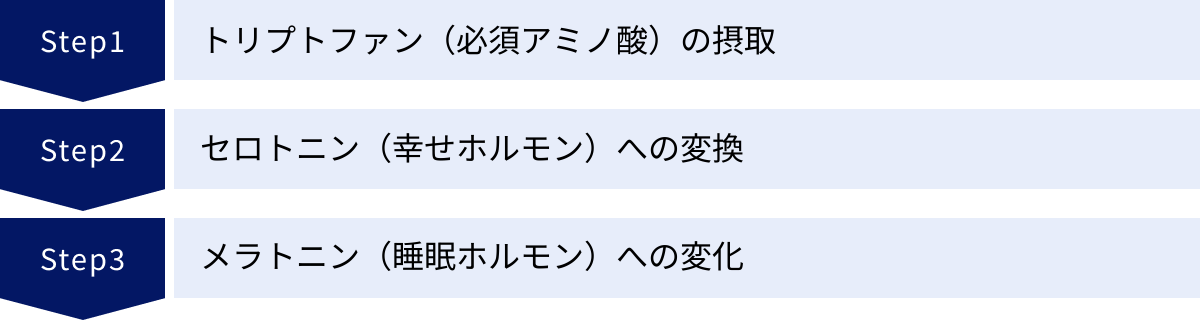

メラトニンの生成プロセス:トリプトファンから始まる連鎖反応

- トリプトファン(必須アミノ酸)の摂取

すべての始まりは、「トリプトファン」という必須アミノ酸です。必須アミノ酸とは、体内で合成することができず、必ず食事から摂取しなければならない栄養素です。トリプトファンは、肉や魚、大豆製品、乳製品などに豊富に含まれています。 - セロトニン(幸せホルモン)への変換

食事から摂取されたトリプトファンは、日中に太陽の光を浴びることで、脳内で「セロトニン」という神経伝達物質に変換されます。セロトニンは、精神を安定させ、幸福感をもたらすことから「幸せホルモン」とも呼ばれます。日中の心の安定や気分のコントロールに欠かせない物質であり、このセロトニンの量が十分にあることが、夜の快眠の土台となります。 - メラトニン(睡眠ホルモン)への変化

そして夜になり、周囲が暗くなると、日中に作られたセロトニンを材料にして、最終的にメラトニンが生成・分泌されます。つまり、日中のセロトニン量が不足していると、夜になっても十分なメラトニンが作られず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

このように、「食事からトリプトファンを摂る → 日光を浴びてセロトニンを作る → 夜にメラトニンに変える」という一連の流れが、私たちの睡眠リズムを作り出しています。この連鎖反応の出発点が食事であるため、食べ物が睡眠の質に直結すると言えるのです。

また、この変換プロセスには、ビタミンB6やマグネシウムといったビタミンやミネラルが「補酵素」として必要不可欠です。これらの栄養素が不足していても、トリプトファンを効率よくメラトニンに変換できません。したがって、特定の栄養素だけを摂るのではなく、バランスの取れた食事が質の高い睡眠のためには極めて重要になります。

体内時計を整える働きがある

私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる「体内時計(サーカディアンリズム)」という仕組みが備わっています。この体内時計が正常に機能することで、日中は活動的に、夜は休息モードへと自然に切り替わります。このリズムを整える最も強力なスイッチは「太陽の光」ですが、実は「食事」、特に「朝食」も体内時計をリセットする重要な役割を担っています。

朝食が体内時計のスイッチを入れる

朝、太陽の光を目から取り込むと、脳にある「主時計」がリセットされます。それと同時に、朝食を摂ることで、胃や腸、肝臓といった内臓にある「末梢時計」にもスイッチが入ります。この脳と内臓の時計が連動することで、体全体が「一日の始まり」を認識し、代謝やホルモン分泌のリズムが整うのです。

逆に、朝食を抜いてしまうと、内臓の時計がリセットされず、脳の時計との間にズレが生じます。このズレが積み重なると、体内時計全体が乱れ、夜になってもスムーズに睡眠モードに移行できなくなることがあります。毎日決まった時間に朝食を摂る習慣は、夜の自然な眠気を誘うための重要な準備なのです。

血糖値の安定が夜間の覚醒を防ぐ

食事は血糖値(血液中のブドウ糖濃度)にも影響を与え、これが睡眠の質に関わってきます。例えば、夕食に甘いものや精製された炭水化物を大量に摂取すると、血糖値が急上昇します。すると、体は血糖値を下げるためにインスリンというホルモンを大量に分泌し、今度は血糖値が急降下します。

この血糖値の乱高下(血糖値スパイク)は、睡眠中に起こると問題です。夜中に血糖値が下がりすぎると、体は生命の危機を感じ、血糖値を上げるためにコルチゾールやアドレナリンといった「ストレスホルモン」を分泌します。これらのホルモンには覚醒作用があるため、夜中に目が覚める原因となってしまうのです。「夜中に目が覚めて、その後なかなか眠れない」という悩みを持つ人は、食事による血糖値の変動が影響している可能性があります。

穏やかな血糖値の変動を保つためには、食物繊維が豊富な野菜や玄米、タンパク質などをバランスよく摂ることが大切です。このように、食事の内容とタイミングをコントロールして血糖値を安定させることは、途切れることのない深い睡眠を維持するために非常に重要です。

睡眠の質を高めるのに役立つ栄養素

質の高い睡眠を得るためには、前述の「メラトニン」の生成をサポートしたり、心身をリラックスさせたりする特定の栄養素を意識的に摂取することが効果的です。ここでは、快眠のために特に重要とされる8つの栄養素について、その働きや多く含まれる食品を詳しく解説します。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品の例 |

|---|---|---|

| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、大豆製品、肉、魚、ナッツ、バナナ |

| グリシン | 深部体温を下げ、スムーズな入眠を促進する | エビ、ホタテ、イカ、カニ、牛すじ、豚足、ゼラチン |

| GABA(ギャバ) | 神経の興奮を鎮め、リラックス効果をもたらす | 発芽玄米、トマト、じゃがいも、かぼちゃ、チョコレート |

| テアニン | 脳のリラックス状態(α波)を促し、興奮を抑える | 緑茶、玉露、抹茶(カフェインに注意) |

| メラトニン | 睡眠を直接的に誘発し、体内時計を調整する | アメリカンチェリー、ピスタチオ、卵、牛乳、ブロッコリー |

| ビタミンB群 | トリプトファンからメラトニンへの変換を助ける補酵素 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、バナナ、玄米、乳製品 |

| マグネシウム | 神経の興奮を抑え、筋肉の弛緩を助ける | ナッツ、海藻類、大豆製品、玄米、ほうれん草、アボカド |

| カルシウム | 神経の興奮を鎮め、メラトニン生成をサポートする | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、大豆製品、小松菜 |

トリプトファン

トリプトファンは、質の高い睡眠を語る上で最も重要な栄養素と言っても過言ではありません。これは体内で生成できない必須アミノ酸であり、精神を安定させる「セロトニン」と、睡眠を促す「メラトニン」の唯一の原料となります。

日中に十分なトリプトファンを摂取しておくことで、夜間のメラトニン分泌がスムーズになり、自然な眠りへと導かれます。不足すると、気分の落ち込みや不眠の原因となる可能性があります。

トリプトファンは、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、肉類、魚類(特に赤身魚)、ナッツ類、バナナなどに豊富に含まれています。

摂取のポイントとして、トリプトファンは炭水化物(ご飯、パン、麺類など)と一緒に摂ることで、脳への吸収効率が高まります。これは、炭水化物を摂ると分泌されるインスリンが、トリプトファンを脳内に運びやすくするためです。例えば、「ご飯と味噌汁と焼き魚」といった伝統的な和食の組み合わせは、非常に理にかなっていると言えます。

グリシン

グリシンは、私たちの体内で合成できる非必須アミノ酸の一種ですが、睡眠の質を向上させる効果で注目されています。グリシンの最も特徴的な働きは、体の中心部の温度である「深部体温」を効率的に下げることです。

人は、深部体温が低下する過程で眠気を感じ、スムーズに眠りに入ることができます。グリシンを摂取すると、手足の末梢血管が拡張し、そこから熱が放出されることで深部体温が下がりやすくなります。これにより、寝つきが良くなるだけでなく、睡眠の早い段階で現れる最も深い眠りである「ノンレム睡眠(徐波睡眠)」の時間を増やし、睡眠の質そのものを高める効果が研究で示されています。

グリシンは、エビ、ホタテ、イカ、カニといった魚介類のほか、牛すじや豚足などのゼラチン質に多く含まれています。就寝前にグリシンを摂取することで、翌朝のすっきりとした目覚めや、日中の眠気の改善が期待できます。

GABA(ギャバ)

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid、γ-アミノ酪酸)は、主に脳や脊髄で働く抑制性の神経伝達物質です。その主な役割は、高ぶった神経を鎮め、心身をリラックスさせることです。

ストレスや不安を感じると、脳内では交感神経が活発になり、興奮状態になります。GABAは、この過剰な神経の興奮を抑えるブレーキのような役割を果たし、心拍数の上昇を抑えたり、血圧を安定させたりします。この鎮静作用により、眠る前にGABAを摂取することで、心穏やかな状態でベッドに入ることができ、入眠がスムーズになります。

GABAは、発芽玄米に特に多く含まれることで知られています。その他、トマト、なす、かぼちゃ、じゃがいもなどの野菜や、漬物、味噌などの発酵食品にも含まれています。ストレスが多いと感じる日や、頭が冴えて眠れない夜には、GABAを多く含む食品を意識して摂るのがおすすめです。

テアニン

テアニンは、お茶、特に玉露や抹茶などの高級な緑茶に豊富に含まれるアミノ酸の一種です。テアニンの最大の特徴は、脳波の一種である「α波」を増加させることです。α波は、心身がリラックスしている状態の時に現れる脳波であり、テアニンを摂取してから約40〜50分でα波の発生がピークに達するとされています。

このリラックス効果により、就寝前に摂取することで、睡眠の質を高め、中途覚醒を減らす効果が期待できます。また、GABAと同様に興奮を抑える作用もあり、穏やかな眠りへと誘います。

ただし、注意点として、緑茶には覚醒作用のあるカフェインも含まれています。そのため、睡眠目的でテアニンを摂取する場合は、カフェインの含有量が少ないほうじ茶や玄米茶を選んだり、カフェインレスの緑茶を選んだりするのが賢明です。

メラトニン

メラトニンは、これまで説明してきた栄養素から作られる「睡眠ホルモン」そのものです。実は、ごく微量ではありますが、一部の食品にもメラトニンは含まれています。食品から直接メラトニンを摂取することで、体内のメラトニン濃度を高め、より直接的に睡眠をサポートする効果が期待できます。

メラトニンを含む代表的な食品としては、アメリカンチェリーが有名です。特にタルトチェリーという品種には含有量が多いとされています。その他、ピスタチオ、卵、牛乳、ブロッコリー、マスタードの種などにも含まれています。

ただし、食品に含まれるメラトニンの量は、体内で生成される量に比べると少ないため、これだけで劇的な効果を期待するのは難しいかもしれません。しかし、メラトニンの材料となるトリプトファンなどと合わせて摂取することで、相乗効果が期待できると考えられています。

ビタミンB群

ビタミンB群は、エネルギー代謝に欠かせない栄養素として知られていますが、睡眠においても重要な役割を果たします。特に、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸(ビタミンB9)は、睡眠の質と深く関わっています。

- ビタミンB6: トリプトファンからセロトニンを合成する過程で必須の補酵素です。ビタミンB6が不足すると、せっかくトリプトファンを摂取しても、効率よくセロトニン、そしてメラトニンへと変換することができません。マグロやカツオなどの魚類、レバー、鶏肉、バナナなどに多く含まれます。

- ビタミンB12と葉酸: この2つのビタミンは、互いに協力し合って体内で機能します。体内時計の調整に関与しており、不規則な睡眠リズムを正常に戻すのを助ける働きがあるとされています。不足すると、不眠や過眠、気分の落ち込みなどを引き起こすことがあります。レバー、貝類、乳製品、葉物野菜などに多く含まれます。

マグネシウム

マグネシウムは、体内で300種類以上の酵素の働きを助ける重要なミネラルです。睡眠に関しては、神経の興奮を抑制し、筋肉の緊張をほぐすことで、心身をリラックス状態に導きます。

マグネシウムは、GABA受容体と結合し、GABAの働きを助ける作用があります。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰な分泌を抑える働きもあります。マグネシウムが不足すると、神経が過敏になったり、夜中に足がつる「こむら返り」が起きやすくなったりして、睡眠が妨げられることがあります。

現代の食生活では不足しがちなミネラルの一つであり、意識的な摂取が推奨されます。アーモンドなどのナッツ類、わかめやひじきなどの海藻類、豆腐や納豆などの大豆製品、玄米、ほうれん草などに豊富に含まれています。

カルシウム

「イライラしたらカルシウム」という言葉をよく聞くように、カルシウムには神経の興奮を鎮める作用があります。この働きは、安らかな眠りに入るために重要です。

カルシウムは、脳がトリプトファンを利用してメラトニンを生成するのを助ける役割も担っています。カルシウムが不足すると、神経が過敏になり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあります。

主な供給源は、牛乳、ヨーグルト、チーズといった乳製品です。その他、骨ごと食べられる小魚(ししゃも、いわしの丸干しなど)、大豆製品、小松菜やチンゲンサイなどの緑黄色野菜にも含まれています。カルシウムはマグネシウムと協力して働くため、両方をバランスよく摂ることが大切です。

睡眠不足の解消におすすめの食べ物・飲み物20選

ここからは、前章で解説した快眠栄養素を豊富に含む、具体的におすすめの食べ物と飲み物を20種類ご紹介します。それぞれの食品が持つ特徴や、効果的な摂り方についても解説しますので、ぜひ日々の食生活に取り入れてみてください。

① バナナ

バナナは「睡眠をサポートする果物」の代表格です。メラトニンの材料となるトリプトファンに加え、その合成を助けるビタミンB6、そして神経の興奮を鎮めるマグネシウムをバランス良く含んでいます。また、適度な炭水化物も含まれているため、トリプトファンの吸収効率も良いという利点があります。手軽に食べられるため、夕食後のデザートや、寝る少し前の小腹満たしにも最適です。

② キウイフルーツ

キウイフルーツには、神経を落ち着かせるセロトニンが含まれているとされています。また、ビタミンCやEなどの抗酸化物質が豊富で、体内の酸化ストレスを軽減することが、睡眠の質を向上させる一因と考えられています。ある研究では、就寝1時間前にキウイフルーツを2個食べたところ、入眠時間の短縮や睡眠効率の改善が見られたという報告もあります。

③ アメリカンチェリー

アメリカンチェリー、特に酸味の強いタルトチェリー種は、睡眠ホルモンであるメラトニンを自然な形で含む数少ない食品の一つです。ジュースやドライフルーツの形で摂取することで、体内のメラトニンレベルを高め、体内時計のリズムを整える助けになると期待されています。

④ ヨーグルト

ヨーグルトには、トリプトファンとカルシウムが豊富に含まれています。カルシウムには神経の興奮を鎮める作用があり、トリプトファンからメラトニンが生成される過程もサポートします。選ぶ際は、血糖値の急上昇を避けるため、砂糖が添加されていないプレーンタイプがおすすめです。腸内環境を整えることも、間接的に睡眠の質に関わると言われています。

⑤ ホットミルク

「寝る前にホットミルクを飲むとよく眠れる」というのは、古くからの知恵ですが、科学的にも理にかなっています。牛乳に含まれるトリプトファンとカルシウムがリラックスを促すのに加え、温かい飲み物を飲むことで深部体温が一時的に上昇し、その後の体温低下がスムーズな入眠を誘います。心理的な安心感も得られる、定番の快眠ドリンクです。

⑥ チーズ

チーズも牛乳と同じく、トリプトファンとカルシウムが豊富な乳製品です。特に、プロセスチーズよりもナチュラルチーズの方が栄養価が高い傾向にあります。ただし、脂肪分が多いものは消化に負担がかかるため、カッテージチーズやリコッタチーズのような低脂肪タイプを少量摂るのが良いでしょう。

⑦ 納豆

日本のスーパーフードである納豆は、快眠栄養素の宝庫です。トリプトファン、GABA、マグネシウム、カルシウムといった、睡眠に関わる主要な栄養素を一度に摂取できます。発酵食品であるため、腸内環境の改善にも役立ちます。夕食の一品に加えるのが非常に効果的です。

⑧ 豆腐

豆腐も納豆と同じく大豆製品であり、良質なトリプトファンとマグネシウム、カルシウムを含みます。消化が良く、胃腸に負担をかけにくいのも嬉しいポイントです。温かい湯豆腐や、味噌汁の具として摂ることで、体を内側から温め、リラックス効果を高めることができます。

⑨ 味噌汁

味噌の原料である大豆にはトリプトファンが、また発酵過程でGABAが生成されます。温かい味噌汁を飲むことは、ホットミルクと同様に体を温めて入眠を助ける効果があります。豆腐やわかめ、きのこなどを具材にすれば、さらに多くの快眠栄養素を摂取できます。

⑩ カツオ

カツオやマグロなどの赤身魚は、トリプトファンの含有量が非常に多いことで知られています。さらに、トリプトファンの代謝に不可欠なビタミンB6も豊富に含んでいるため、非常に効率的にセロトニンやメラトニンの生成をサポートできます。夕食の主菜としておすすめです。

⑪ マグロ

マグロもカツオと同様に、トリプトファンとビタミンB6が豊富な魚です。特に赤身の部分に多く含まれています。刺身や寿司、ステーキなど、様々な調理法で楽しめますが、脂質の多いトロの部分は消化に時間がかかるため、夜遅い時間であれば赤身を選ぶのが賢明です。

⑫ 鶏むね肉

鶏むね肉は、高タンパク・低脂肪で、トリプトファンを豊富に含みます。また、睡眠の質を高めるアミノ酸であるグリシンも含まれています。消化の負担を減らすため、揚げるよりも蒸したり茹でたりする調理法が夜の食事には適しています。

⑬ アーモンド

アーモンドは、神経の興奮を鎮めるマグネシウムの優れた供給源です。トリプトファンも含まれており、快眠をサポートします。ただし、カロリーが高いため、一日の摂取量は一握り(20粒程度)を目安にしましょう。無塩の素焼きタイプを選ぶのがポイントです。

⑭ くるみ

くるみは、ナッツ類の中でも特にトリプトファンの含有量が多く、さらにメラトニンそのものも含む珍しい食材です。良質な脂質であるオメガ3脂肪酸も豊富で、健康全般に良い影響を与えます。アーモンドと同様、食べ過ぎには注意が必要です。

⑮ かぼちゃの種

パンプキンシードとも呼ばれるかぼちゃの種は、見過ごされがちですが栄養の宝庫です。特にトリプトファンとマグネシウムが非常に豊富に含まれています。サラダのトッピングや、おやつとしてそのまま食べるのも良いでしょう。

⑯ トマト

トマトには、リラックス効果のあるGABAや、ごく微量のメラトニンが含まれているとされています。また、強力な抗酸化作用を持つリコピンも豊富です。リコピンは油と一緒に摂ると吸収率が上がるため、加熱してオリーブオイルをかけた料理などがおすすめです。

⑰ アボカド

「森のバター」とも呼ばれるアボカドは、筋肉の弛緩を助けるマグネシウムや、エネルギー代謝を助けるビタミンB群を豊富に含みます。良質な脂質が主成分ですが、消化にはある程度の時間がかかるため、夕食に摂る場合は早めの時間帯が良いでしょう。

⑱ 玄米

白米の代わりに玄米を選ぶことで、多くの快眠メリットが得られます。玄米にはリラックス効果のあるGABAや、神経機能を正常に保つマグネシウム、ビタミンB群が豊富に含まれています。また、食物繊維が多いため血糖値の上昇が緩やかで、夜間の低血糖による覚醒を防ぐのにも役立ちます。

⑲ 卵

卵は「完全栄養食」とも呼ばれ、良質なタンパク質の源であるトリプトファンを含みます。さらに、微量ながらメラトニンも含まれているとされています。調理が簡単で消化も良いため、様々な食事に取り入れやすい食材です。

⑳ カモミールティー

カモミールティーは、古くから安眠のためのハーブティーとして親しまれてきました。その有効成分である「アピゲニン」が、脳内のGABA受容体に作用し、鎮静効果や抗不安効果をもたらすと考えられています。カフェインを含まないため、就寝前のリラックスタイムに最適な飲み物です。

コンビニで手軽に買える!睡眠をサポートする食べ物・飲み物

忙しい毎日の中で、常に自炊で快眠メニューを用意するのは難しいかもしれません。しかし、ポイントさえ押さえれば、身近なコンビニエンスストアでも睡眠の質を高めるための食品を手軽に調達できます。ここでは、コンビニで賢く商品を選ぶための具体的なリストと、その際の注意点をご紹介します。

| 商品カテゴリ | おすすめ商品例 | 選ぶ際のポイントと注意点 |

|---|---|---|

| フルーツ | バナナ(1本)、カットフルーツ | バナナは手軽さと栄養バランスで最適。カットフルーツは便利ですが、シロップ漬けは避け、新鮮なものを選びましょう。 |

| 乳製品 | プレーンヨーグルト、成分無調整牛乳 | 加糖タイプやフルーツソース入りは血糖値の急上昇を招くためNG。必ず無糖のプレーンヨーグルトを選びましょう。牛乳も低脂肪乳より成分無調整の方が満足感があります。 |

| ナッツ類 | 素焼きアーモンド・くるみ(小袋) | 食塩や油でコーティングされたものは避け、「素焼き」「食塩不使用」と記載されたものを選びましょう。食べ過ぎ防止に小袋タイプが便利です。 |

| 大豆製品 | 充填豆腐、納豆、成分無調整豆乳 | 豆腐は薬味の少ない冷奴や、お湯を注ぐだけの即席スープに。納豆は付属のタレを少なめにするのがポイント。豆乳も無調整タイプがおすすめです。 |

| 汁物 | インスタント味噌汁(フリーズドライ) | わかめや豆腐、あさりなど、快眠に役立つ具材が入ったものを選びましょう。塩分が気になる場合は、お湯を多めにするか、「減塩」タイプを選びます。 |

| 飲み物 | カモミールティー、麦茶、ルイボスティー | 必ずノンカフェイン(カフェインゼロ)であることを確認しましょう。リラックス効果のあるハーブティーが特におすすめです。 |

バナナ

ほとんどのコンビニで1本から購入できるバナナは、コンビニ快眠食の王様です。トリプトファン、ビタミンB6、マグネシウムといった快眠三銃士を手軽に補給できます。夕食が軽めだった日の夜食や、残業で帰りが遅くなった際の軽い食事代わりにもなります。

ヨーグルト(プレーンタイプ)

コンビニの乳製品コーナーには多種多様なヨーグルトが並んでいますが、睡眠のためには必ず「無糖」のプレーンヨーグルトを選びましょう。多くのフレーバー付きヨーグルトには、思った以上に多くの砂糖が含まれており、就寝前に摂ると血糖値を乱し、かえって睡眠を妨げる原因になります。トリプトファンとカルシウムを効率よく摂取できます。

素焼きナッツ

おつまみコーナーにあるナッツ類も、選び方次第で強力な味方になります。ポイントは「素焼き」で「食塩不使用」のものを選ぶこと。塩分や油で加工されたものは、むくみや消化不良の原因になります。マグネシウムやトリプトファンが豊富なアーモンドやくるみの小袋パックは、手軽で量のコントロールもしやすく、非常におすすめです。

豆腐・納豆

チルドコーナーにある豆腐や納豆は、調理不要で手軽に食べられる優秀な快眠食品です。豆腐はパックから出して醤油を少し垂らすだけ、納豆も混ぜるだけですぐに食べられます。どちらもトリプトファンやマグネシウムが豊富で、消化にも良いため、夜遅い時間の食事としても安心です。

インスタント味噌汁

お湯を注ぐだけで完成するフリーズドライの味噌汁は、忙しい夜にぴったりです。大豆由来のトリプトファンやGABAに加え、温かい汁物が体を芯から温め、深いリラックス感をもたらします。具材として、マグネシウムが豊富なわかめやあさり、豆腐が入っているものを選ぶと、さらに効果的です。

ハーブティー(カモミールなど)

ドリンクコーナーで探したいのが、ノンカフェインのハーブティーです。特にカモミールティーやルイボスティーは、多くのコンビニでティーバッグやペットボトル飲料として販売されています。コーヒーや緑茶の代わりにこれらの温かい飲み物を選ぶだけで、心身がリラックスモードに切り替わり、スムーズな入眠をサポートしてくれます。

注意!睡眠の質を下げてしまう食べ物・飲み物

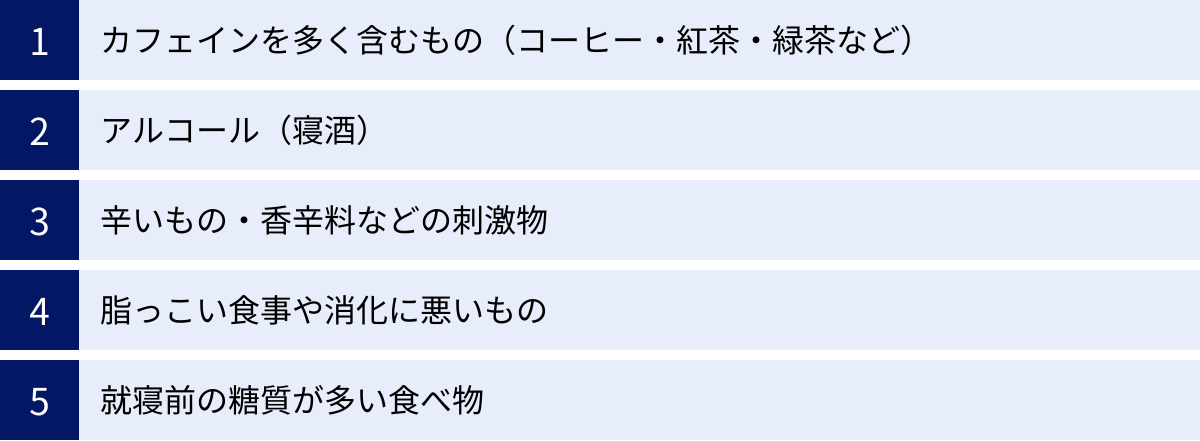

質の高い睡眠のためには、体に良いものを取り入れるのと同じくらい、睡眠を妨げるものを避けることが重要です。良かれと思って摂っているものが、実は眠りの質を悪化させているケースも少なくありません。ここでは、特に注意したい食べ物や飲み物と、その理由について詳しく解説します。

カフェインを多く含むもの(コーヒー・紅茶・緑茶など)

カフェインは、脳内で眠気を引き起こす「アデノシン」という物質の働きをブロックすることで、強力な覚醒作用をもたらします。日中の眠気覚ましには有効ですが、就寝前に摂取すると、当然ながら寝つきを悪くしたり、眠りを浅くしたりする原因になります。

重要なのは、カフェインの作用時間(半減期)が一般的に4〜6時間程度と長いことです。つまり、就寝6時間前に飲んだコーヒーのカフェインも、まだ半分は体内に残っている計算になります。カフェインへの感受性には個人差がありますが、質の高い睡眠を確保するためには、少なくとも就寝の6〜8時間前、できれば午後3時以降はカフェインの摂取を控えるのが賢明です。

注意すべきはコーヒーだけでなく、紅茶、玉露や煎茶などの緑茶、ウーロン茶、エナジードリンク、コーラ、そして意外なところではチョコレートやココアにもカフェインは含まれています。夕食後の一杯は、ノンカフェインのハーブティーや麦茶に切り替える習慣をつけましょう。

アルコール(寝酒)

「寝る前にお酒を飲むとよく眠れる」というのは、睡眠に関する最も大きな誤解の一つです。アルコールには鎮静作用があるため、一時的に寝つきが良くなったように感じるかもしれません。しかし、アルコールは睡眠の構造そのものを破壊し、結果的に睡眠の質を著しく低下させます。

アルコールが睡眠に与える悪影響は主に3つあります。

- 利尿作用による中途覚醒: アルコールには利尿作用があるため、夜中にトイレに行きたくなって目が覚めやすくなります。

- アセトアルデヒドの覚醒作用: 体内でアルコールが分解されると、アセトアルデヒドという有害物質が生成されます。このアセトアルデヒドには交感神経を刺激する覚醒作用があり、睡眠の後半部分で眠りが浅くなる原因となります。

- レム睡眠の抑制: アルコールは、記憶の整理や心身の回復に重要な「レム睡眠」を強力に抑制します。これにより、いくら長く寝ても疲れが取れず、日中の眠気や倦怠感につながります。

寝酒は依存性を生みやすく、次第に量が増えていく悪循環に陥りがちです。睡眠のためのアルコール摂取は絶対にやめましょう。

辛いもの・香辛料などの刺激物

唐辛子に含まれるカプサイシンや、胡椒、ニンニク、生姜などの香辛料を多く使った刺激的な食事は、交感神経を興奮させ、体を活動モードにしてしまいます。

また、これらの成分は体温を上昇させる作用があります。スムーズな入眠には、体の中心部の温度である「深部体温」が徐々に下がっていく必要がありますが、就寝前に刺激物を摂ると体温が下がりにくくなり、寝つきを妨げます。さらに、胃腸への刺激が強く、胸やけや胃の不快感を引き起こし、安眠を妨げる原因にもなります。辛いものやスパイシーな料理は、夕食ではなく昼食に楽しむのがおすすめです。

脂っこい食事や消化に悪いもの

天ぷらや唐揚げ、とんかつなどの揚げ物、脂肪分の多い肉類、生クリームをたっぷり使った料理などは、消化に非常に時間がかかります。就寝前にこれらの食事を摂ると、眠っている間も胃や腸が消化のために働き続けることになり、体が完全に休むことができません。

消化活動中は内臓の血流が増え、深部体温が下がりにくくなるため、眠りが浅くなる原因となります。また、横になると胃酸が逆流しやすくなり、胸やけや不快感で目が覚めてしまう「逆流性食道炎」のリスクも高まります。夕食は、揚げ物や炒め物よりも、煮る、蒸す、焼くといった調理法で、脂質の少ない消化の良いメニューを心がけましょう。

就寝前の糖質が多い食べ物

ケーキやアイスクリーム、スナック菓子、菓子パンなど、砂糖や精製された炭水化物を多く含む食べ物を就寝前に摂るのも避けるべきです。これらの食品は、血糖値を急速に上昇させます。すると、体は血糖値を下げるためにインスリンを大量に分泌し、今度は逆に血糖値が急降下します。

この血糖値のジェットコースター現象が夜中に起こると、体は低血糖状態を危険と判断し、血糖値を上げるためにコルチゾールやアドレナリンといったストレスホルモンを分泌します。これらのホルモンには強い覚醒作用があるため、夜中に突然目が覚め、動悸や不安感で再入眠が困難になることがあります。夜のデザートは控えめにし、どうしても甘いものが欲しくなったら、少量のフルーツや無糖ヨーグルトなどに留めておきましょう。

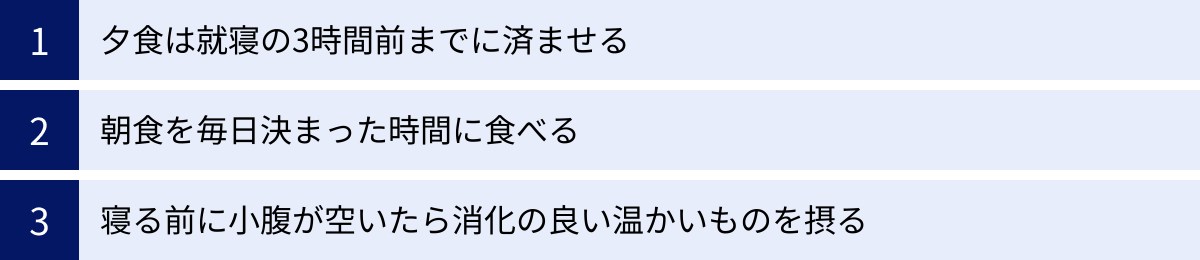

睡眠の質をさらに高める食事の3つのコツ

何を食べるかだけでなく、「いつ」「どのように」食べるかという食事の習慣も、睡眠の質に大きく影響します。ここでは、日々の食生活で実践したい3つの簡単なコツをご紹介します。これらを意識するだけで、食べ物の快眠効果を最大限に引き出すことができます。

① 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

質の高い睡眠を得るための最も基本的で重要なルールは、夕食を就寝の3時間前までに終えることです。これは、消化活動と睡眠の深い関係に基づいています。

私たちの体は、眠りに入る際に、活動モードの「交感神経」からリラックスモードの「副交感神経」へとスイッチを切り替えます。しかし、胃の中に食べ物が残っていると、消化のために胃腸が活発に動き続けなければなりません。この消化活動は交感神経を優位にするため、体が本来入るべきリラックスモードにスムーズに移行できず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりします。

また、深い睡眠に入るためには、体の中心部の温度である「深部体温」が下がることが不可欠です。食事をすると、消化吸収のために熱(食事誘発性熱産生)が発生し、一時的に深部体温が上昇します。就寝の3時間前までに食事を終えておけば、眠る頃には消化活動が一段落し、深部体温も自然に低下し始めるため、スムーズな入眠につながるのです。

仕事などでどうしても夕食が遅くなってしまう場合は、消化の良いものを少量摂るにとどめましょう。おかゆやうどん、温かいスープ、豆腐、脂肪の少ない鶏肉や白身魚などがおすすめです。逆に、揚げ物や脂肪の多い肉、食物繊維の多い生野菜などは避けるのが賢明です。

② 朝食を毎日決まった時間に食べる

睡眠は夜だけの問題ではありません。一日の始まりである「朝食」が、夜の快眠のリズムを作る上で非常に重要な役割を果たします。

私たちの体には、脳にある「主時計」と、内臓などにある「末梢時計」があります。朝、太陽の光を浴びることで主時計がリセットされ、朝食を摂ることで末梢時計がリセットされます。この2つの時計がきちんと同期することで、約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が正確に刻まれます。

朝食を抜くと、末梢時計がリセットされず、体内時計にズレが生じます。このズレが、夜のメラトニン分泌のタイミングを遅らせたり、分泌量を減らしたりする原因となり、結果として寝つきの悪さや睡眠の質の低下につながります。

理想的なのは、毎日なるべく同じ時間に朝食を摂ることです。メニューとしては、メラトニンの材料となるトリプトファンを含むタンパク質(卵、納豆、ヨーグルトなど)と、その脳への吸収を助ける炭水化物(ご飯、パンなど)を組み合わせるのがおすすめです。例えば、「ご飯、味噌汁、納豆、卵焼き」といった和定食や、「全粒粉パン、ヨーグルト、バナナ」といった洋食の組み合わせは、体内時計を力強くスタートさせるのに最適です。

③ 寝る前に小腹が空いたら消化の良い温かいものを摂る

基本的には就寝直前の食事は避けるべきですが、空腹感が強すぎて眠れないという経験をしたことがある人もいるでしょう。お腹が空きすぎていると、それはそれでストレスとなり、交感神経が刺激されて入眠を妨げることがあります。

そんな時は、我慢しすぎるのではなく、睡眠を妨げない「正しい夜食」を選びましょう。ポイントは以下の4つです。

- 少量であること(100〜200kcal程度)

- 消化が良いこと

- 温かいものであること

- カフェインや刺激物を含まないこと

温かい飲み物や食べ物は、胃腸に優しく、体を内側から温めてリラックス効果を高めてくれます。具体的なおすすめは、ホットミルク、カモミールなどのハーブティー、具なしのコンソメスープやポタージュ、ごく少量のバナナや無糖のホットヨーグルトなどです。

逆に、スナック菓子、カップラーメン、アイスクリーム、チョコレートなどは、脂肪分・糖分・塩分が多く、消化に悪く、血糖値を乱すため絶対に避けましょう。賢い夜食選びで、空腹感を満たしつつ、安らかな眠りへとつなげることができます。

睡眠を助ける食べ物に関するよくある質問

ここまで睡眠と食事の関係について詳しく見てきましたが、まだ疑問に思う点もあるかもしれません。ここでは、睡眠を助ける食べ物に関して多くの人が抱く、よくある質問にお答えします。

睡眠の質を高める最強の食べ物はありますか?

この質問は非常によくいただきますが、結論から言うと、「これさえ食べれば絶対に眠れる」というような単一の最強の食べ物は存在しません。

人間の睡眠は、ホルモンバランス、自律神経、体内時計、心理状態など、非常に多くの要因が複雑に絡み合って成り立っています。食事は、その重要な一要素ではありますが、すべてを解決する魔法の杖ではないのです。

例えば、トリプトファンが豊富なバナナをたくさん食べたとしても、その代謝に必要なビタミンB6やマグネシウムが不足していれば、効率よくメラトニンは作られません。また、トリプトファンを脳に運ぶためには炭水化物も必要です。

したがって、本当に重要なのは、特定の「最強の食べ物」を探すことではなく、多様な食品から睡眠に役立つ栄養素をバランス良く摂取し、食生活全体を整えるという視点です。

- 主食(ご飯、パン、麺類)でエネルギーと炭水化物を

- 主菜(肉、魚、卵、大豆製品)でタンパク質(トリプトファン)を

- 副菜(野菜、きのこ、海藻)でビタミン、ミネラル、食物繊維を

この3つを揃えたバランスの良い食事を心がけることが、睡眠の質を高めるための最も確実で王道のアプローチです。本記事で紹介した20種類の食品は、あくまでそのバランスの良い食事を構成するための優れた選択肢と捉え、日々の献立に上手に組み込んでみてください。個人の体質や生活習慣によっても効果の出方は異なりますので、色々試しながら自分に合った食事スタイルを見つけることが大切です。

寝る直前に食べても大丈夫なものは何ですか?

原則として、夕食は就寝の3時間前までに済ませ、寝る直前には何も食べないのがベストです。胃腸を休ませ、深部体温をスムーズに低下させることが、質の高い睡眠には不可欠だからです。

しかし、どうしても空腹で眠れない、という状況も起こり得ます。そのような場合に限り、例外的に摂取しても比較的影響が少ないものがあります。その条件は、「消化が良く、胃腸に負担をかけず、心身をリラックスさせるもの」です。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 温かい飲み物: ホットミルク、カモミールティー、ルイボスティー、白湯など。カフェインを含まず、体を温めてリラックス効果を高めます。

- 温かいスープ: 固形物のないコンソメスープやポタージュスープ。少量で満足感が得られ、体を温めます。

- 無糖のヨーグルト: 温めてホットヨーグルトにすると、さらに消化が良くなり、リラックス効果も高まります。量は100g程度に留めましょう。

- バナナ: 消化が良く、快眠栄養素も含まれていますが、量は半分程度にしておきましょう。

これらのものを、ごく少量(100kcal程度を目安に)摂ることで、空腹感を和らげ、眠りにつきやすくなる場合があります。

絶対に避けるべきなのは、スナック菓子、カップ麺、ケーキ、アイスクリームなどです。これらは脂肪分、糖分、塩分が多く、消化に時間がかかるだけでなく、血糖値を乱したり、交感神経を刺激したりして、確実に睡眠の質を低下させます。寝る直前の食事はあくまで「緊急避難」と捉え、基本は夕食を適切な時間に摂る生活習慣を目指しましょう。