「毎日8時間寝ているはずなのに、なぜか疲れが取れない」「自分の睡眠の質が気になる」。現代社会において、このような悩みを抱える人は少なくありません。質の高い睡眠は、日中のパフォーマンス向上はもちろん、心身の健康を維持するために不可欠な要素です。しかし、睡眠は目に見えないため、その質を客観的に評価することは困難でした。

その課題を解決するツールとして、今、大きな注目を集めているのが「睡眠デバイス」です。睡眠デバイスは、身につけたり寝室に置いたりするだけで、睡眠時間や睡眠の深さ、心拍数といった様々なデータを自動で計測・記録してくれます。これにより、これまで感覚でしか捉えられなかった自分の睡眠を「可視化」し、具体的な改善アクションに繋げることが可能になります。

この記事では、睡眠デバイスの基礎知識から、自分にぴったりの一台を見つけるための選び方、そして具体的なおすすめ製品までを網羅的に解説します。さらに、計測したデータをいかにして生活習慣の改善に活かすか、その具体的なステップや、睡眠の質を根本から高めるためのポイントもご紹介します。

自分に合った睡眠デバイスを手に入れ、データに基づいた客観的なアプローチで、あなたの睡眠を「最高の休息」へと導きましょう。

目次

睡眠デバイスとは?

睡眠デバイスとは、睡眠中の身体の状態をセンサーで計測し、睡眠の質やパターンをデータとして可視化する電子機器の総称です。指輪型、腕時計型、ヘッドバンド型、マットレス設置型など、様々な形状の製品が存在し、それぞれ異なる方法で生体情報を取得します。

かつて、詳細な睡眠分析は専門の医療機関で大掛かりな検査(睡眠ポリグラフ検査:PSG)を受けなければ不可能でした。しかし、センサー技術の小型化と高性能化、そしてスマートフォンの普及により、誰でも手軽に自宅で自身の睡眠状態をモニタリングできるようになりました。

現代人が睡眠デバイスに注目する背景には、健康志向の高まりがあります。仕事のパフォーマンス、メンタルヘルス、免疫力、生活習慣病のリスクなど、あらゆるものが睡眠の質と密接に関連していることが科学的に明らかになるにつれ、「睡眠への投資」という考え方が広まっています。睡眠デバイスは、その投資効果を最大化するための、いわば「睡眠のパーソナルトレーナー」のような存在と言えるでしょう。

睡眠デバイスで計測できる主なデータ

睡眠デバイスが計測するデータは製品によって多岐にわたりますが、主に以下のような項目が記録されます。これらのデータを組み合わせることで、総合的な睡眠の質が評価されます。

| データ項目 | 概要 | 計測によってわかること |

|---|---|---|

| 睡眠時間 | 就寝から起床までの合計時間。 | 睡眠不足の有無、日々の睡眠リズムの規則性。 |

| 睡眠サイクル(睡眠段階) | 「レム睡眠」「浅い睡眠」「深い睡眠」の各段階に滞在した時間と割合。 | 疲労回復や記憶定着に重要な「深い睡眠」や「レム睡眠」が十分にとれているか。 |

| 入眠潜時 | ベッドに入ってから実際に眠りにつくまでの時間。 | 寝つきの良し悪し。 |

| 中途覚醒 | 睡眠中に目が覚めた回数と時間。 | 睡眠の継続性。自覚のない覚醒も含めて記録されることが多い。 |

| 心拍数(HR) | 睡眠中の1分間あたりの心拍数。安静時心拍数の推移。 | 体がリラックスできているか。心拍数が高いままだと、心身が緊張状態にある可能性。 |

| 血中酸素飽和度(SpO2) | 血液中に含まれる酸素のレベル。 | 睡眠中の呼吸状態の指標。低下がみられる場合、呼吸が浅くなっている可能性。 |

| 呼吸数 | 1分間あたりの呼吸の回数。 | 睡眠中の呼吸リズムの安定性。 |

| 体表温 | 睡眠中の皮膚表面の温度変化。 | 体内時計のリズムや女性の月経周期との関連性。 |

| いびき・寝言 | デバイスのマイクが音を検知して記録。 | いびきの有無や大きさ、時間帯。 |

| 脳波(EEG) | (ヘッドバンド型のみ)脳の電気活動。 | 最も正確な睡眠段階の判定が可能。 |

これらのデータを日々記録することで、「昨夜は深い睡眠が長かったが、それはなぜか?」「週末に寝だめをしても、睡眠の質は上がっていない」といった、主観だけでは気づけなかった発見に繋がります。

睡眠デバイスを使うメリット

睡眠デバイスを導入することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。主な利点を4つご紹介します。

- 睡眠の客観的な「可視化」

最大のメリットは、自分の睡眠を客観的な数値やグラフで把握できる点です。「なんとなく眠りが浅い」といった曖昧な感覚が、「深い睡眠が全体の10%しかない」「夜中に3回も目が覚めている」という具体的な事実として認識できます。この「可視化」こそが、睡眠改善の第一歩となります。 - 自覚しにくい問題点の発見

自分ではぐっすり眠っているつもりでも、データを見ると実は頻繁に短い覚醒(マイクロアウェイクニング)を繰り返していたり、特定の時間帯に呼吸の乱れが見られたりすることがあります。また、いびきをかいていることを自覚していない人も多いでしょう。睡眠デバイスは、こうした自分では気づきにくい睡眠の問題点をあぶり出すきっかけを与えてくれます。 - 生活習慣を改善するモチベーションの向上

データは、行動変容を促す強力な動機付けになります。例えば、「就寝前に運動した日は深い睡眠が長くなった」「お酒を飲んだ夜は明らかに睡眠スコアが低い」といった相関関係がデータで示されると、良い習慣を続け、悪い習慣を改めようという意識が自然と高まります。日々のスコアをゲーム感覚で楽しむことで、面倒に感じがちな健康管理を継続しやすくなります。 - 長期的な健康管理への貢献

睡眠は全身の健康状態を映し出す鏡です。安静時心拍数の変化や体温の変動などを長期的に追跡することで、体調の変化やストレスレベルの増減、オーバートレーニングの兆候などを早期に察知できる可能性があります。これは、日々のコンディション調整だけでなく、将来的な健康リスクを管理する上でも有用な情報となり得ます。

睡眠デバイスを使う際の注意点・デメリット

多くのメリットがある一方で、睡眠デバイスを利用する際にはいくつかの注意点も理解しておく必要があります。

- データへの過度な依存(オーソソムニア)

睡眠スコアを気にするあまり、「良いスコアを出さなければ」というプレッシャーを感じ、かえって眠れなくなってしまうことがあります。これは「オーソソムニア(Orthosomnia)」と呼ばれ、正しい睡眠を追求するあまり不眠に陥る状態を指します。データはあくまで参考と捉え、数値に一喜一憂しすぎない心の持ちようが大切です。 - 装着感による睡眠の妨げ

腕時計や指輪、ヘッドバンドなどを身につけて眠ることに、違和感や不快感を覚える人もいます。特に、寝返りを打った際に気になったり、締め付け感がストレスになったりすると、本末転倒です。自分のライフスタイルや好みに合わせて、ストレスなく継続して使用できる装着タイプを選ぶことが極めて重要です。 - 計測精度には限界がある

市販の睡眠デバイスは、その多くが「ウェルネス機器」であり、医療機器ではありません。そのため、計測されるデータは医療機関で行われる精密検査(PSG)と全く同じ精度ではありません。特に睡眠段階の判定は、メーカー独自のアルゴリズムに依存するため、製品による差も存在します。データは診断や治療の代わりになるものではなく、あくまで「日々の健康管理の参考値」として活用しましょう。 - 充電の手間とコスト

ほとんどのデバイスは定期的な充電が必要です。充電を忘れると、その日のデータは記録できません。バッテリーの持続時間は製品によって大きく異なるため、自分の生活スタイルに合ったものを選ぶ必要があります。また、高機能なモデルは数万円以上と、初期投資も決して安くはありません。

これらの注意点を踏まえた上で、睡眠デバイスを「自分の睡眠を理解し、より良い方向へ導くためのパートナー」として賢く活用することが求められます。

睡眠デバイスと睡眠アプリの違い

「睡眠を記録するだけなら、スマートフォンのアプリでも良いのでは?」と考える人もいるでしょう。確かに、スマートフォン向けの睡眠記録アプリも数多く存在します。しかし、「睡眠デバイス」と「睡眠アプリ(スマホ単体での利用)」には、計測方法や精度、得られる情報において明確な違いがあります。

根本的な違いは、睡眠デバイスが物理的な「ハードウェア」を用いて生体情報を直接計測するのに対し、睡眠アプリはスマートフォンの「内蔵センサー」を用いて間接的に睡眠状態を推測する点にあります。

この違いを理解するために、両者の特徴を比較してみましょう。

| 比較項目 | 睡眠デバイス(ハードウェア) | 睡眠アプリ(スマートフォン単体) |

|---|---|---|

| 計測方法 | 身体に密着した専用センサーで、心拍数、血中酸素、体温、体の動きなどを直接計測。 | スマートフォンのマイク(音)や加速度センサー(振動)で、いびきや寝返りなどの体動を間接的に検知。 |

| 計測精度 | 比較的高い。 生体情報を直接取得するため、睡眠段階の推定などがより正確に行える傾向にある。 | デバイスに比べると限定的。 体動や音から睡眠の深さを「推測」するため、精度には限界がある。二人で寝ている場合、相手の動きを検知してしまうことも。 |

| 取得できるデータ | 睡眠サイクル、心拍数、血中酸素飽和度、呼吸数、体表温、脳波(一部モデル)など、多角的で詳細なデータ。 | 睡眠時間、体動の量、いびきの有無など、比較的シンプルなデータが中心。 |

| 手軽さとコスト | 初期費用としてデバイス購入費が必要。装着や設置の手間がかかる。 | スマートフォンさえあれば始められる。無料または比較的安価なアプリが多い。 |

| 睡眠環境への影響 | デバイスの装着感が気になる場合がある。ただし、スマホを寝室に持ち込む必要はない。 | スマホを枕元に置く必要があり、通知や電磁波、ブルーライトが睡眠を妨げる可能性がある。 |

| 主な用途 | 詳細なデータに基づいた本格的な睡眠分析と、生活習慣の改善。 | 手軽な睡眠記録の習慣化、大まかな睡眠パターンの把握。 |

簡単に言えば、睡眠アプリは「いつ、どのくらい動いたか(眠りが浅かったか)」を把握するのに適しているのに対し、睡眠デバイスは「なぜ、眠りが浅かったのか」を探るためのより深い情報(心拍数の変化など)を提供してくれます。

例えば、夜中に目が覚めたという事象に対して、アプリでは「体動が多かった」という記録しか残りませんが、心拍数を計測できるデバイスなら「心拍数が急上昇していた」というデータが得られ、悪夢やストレスなど、より具体的な原因の推測に繋がります。

もちろん、手軽に睡眠記録を始めたいという入門者にとって、睡眠アプリは非常に優れた選択肢です。しかし、より正確なデータに基づいて本格的に睡眠の質を改善したい、あるいは健康管理の一環として長期的に生体情報をトラッキングしたいと考えるならば、専用の睡眠デバイスの導入を検討する価値は非常に高いと言えるでしょう。

近年では、多くの睡眠デバイスが専用のスマートフォンアプリと連携し、計測したデータを分かりやすく表示・分析する仕組みになっています。この場合、アプリはあくまで「インターフェース」の役割を果たしており、計測の根幹を担っているのはデバイス本体のセンサーです。この点も混同しないようにしましょう。

睡眠デバイスの選び方|5つのチェックポイント

数多くの睡眠デバイスの中から、自分に最適な一台を見つけるのは簡単ではありません。ここでは、購入後に後悔しないための5つの重要なチェックポイントを解説します。自分の目的やライフスタイルと照らし合わせながら、優先順位を考えてみましょう。

① 装着タイプで選ぶ

睡眠デバイスは、装着(設置)する場所によって大きく4つのタイプに分けられます。それぞれに一長一短があるため、自分が最もストレスなく継続できるタイプを選ぶことが、何よりも重要です。

指輪(リング)型

指に装着するタイプのデバイスです。小型で軽量なため、日常生活から睡眠中まで24時間着けっぱなしでも邪魔になりにくいのが最大の特徴です。

- メリット:

- 装着感の良さ: 腕時計が苦手な人でも違和感が少なく、睡眠を妨げにくい。

- 計測精度の高さ: 指の付け根は動脈が皮膚表面に近く、血流が豊富で安定しているため、心拍数や体表温といったデータの計測精度が高い傾向にあります。

- デザイン性: ファッションリングのような洗練されたデザインの製品が多く、普段使いしやすい。

- デメリット:

- 価格: 高機能なセンサーを小型の筐体に凝縮しているため、比較的高価です。

- 操作性: ディスプレイがないため、時間やデータの確認はすべてスマートフォンのアプリで行う必要があります。

- サイズ選び: 正確な計測のためには、自分の指にぴったり合うサイズを選ぶ必要があります。購入前にサイジングキットで計測するのが一般的です。

腕時計・リストバンド型

手首に装着するタイプで、市場で最も製品数が多く、選択肢が豊富なのが特徴です。シンプルな活動量計から多機能なスマートウォッチまで、価格帯も様々です。

- メリット:

- 製品の豊富さ: 機能や価格、デザインのバリエーションが非常に多く、自分に合ったものを見つけやすい。

- 多機能性: 睡眠計測だけでなく、日中の活動量、消費カロリー、心拍数、ストレスレベルの計測、さらにはスマートフォンの通知確認、電子決済など、一台で多くの役割をこなします。

- 操作性: ディスプレイで時間や基本的なデータをすぐに確認できます。

- デメリット:

- 装着感: 人によっては、睡眠中に腕時計を着けることに違和感や圧迫感を覚える場合があります。

- バッテリー: 多機能なスマートウォッチはディスプレイ表示などで電力消費が激しく、1〜2日ごとに充電が必要なモデルも多いです。

ヘッドバンド型

頭部に装着し、主に額のあたりでセンサーを密着させるタイプです。睡眠計測に特化した、専門性の高いデバイスです。

- メリット:

- 脳波(EEG)の計測: 他のタイプにはない最大の特徴が、脳波を直接計測できる点です。これにより、睡眠段階(特に深い睡眠)を極めて正確に分析することが可能です。

- 付加機能: 脳波に働きかけて深い睡眠を促進する特殊な音を出す機能や、瞑想をサポートする機能を搭載したモデルもあります。

- デメリット:

- 装着感の好み: 頭に何かを着けて眠ることに、強い抵抗を感じる人もいます。

- 用途の限定: 基本的に睡眠中のみ使用するデバイスであり、日常的な活動量計としては使えません。

- 価格: 専門的な技術を用いているため、非常に高価です。

マットレス・設置型

身体に何も装着せず、マットレスの下にシート状のセンサーを敷いたり、ベッドサイドにデバイスを置いたりして使用するタイプです。

- メリット:

- 装着感ゼロ: 身体への接触が一切ないため、装着による違和感やストレスから完全に解放されます。

- 手間の少なさ: 一度設置してしまえば、あとは自動で毎晩の睡眠を記録してくれるため、充電や着脱の手間がありません。

- デメリット:

- 設置環境による影響: マットレスの下に敷くタイプは、マットレスの厚みや素材(低反発ウレタンなど)によっては、センサーの感度が低下する場合があります。

- 個人識別の課題: 一つのベッドで二人以上で寝ている場合、個人のデータを正確に分離して計測するのが難しいモデルもあります。

- 計測データの種類: 心拍数や呼吸数、体動は計測できますが、体表温や血中酸素飽和度など、身体に密着しないと測れないデータは取得できません。

② 計測したいデータで選ぶ

自分が睡眠に関するどのような悩みを抱えており、どのデータを重点的に見たいのかを明確にすることで、選ぶべきデバイスが絞られてきます。

睡眠サイクル(睡眠の深さ・レム睡眠など)

ほとんどすべての睡眠デバイスで計測可能な基本的なデータですが、その算出精度は製品によって異なります。一般的に、心拍数や体表温の変化など、複数の生体情報を組み合わせて睡眠段階を判定するモデルの方が、体の動きだけを基にするモデルよりも精度が高いとされています。

心拍数・血中酸素飽和度

これらのデータは、睡眠の質をより深く理解するための重要な指標です。

- 心拍数: 就寝中の安静時心拍数が高いままであれば、体が十分にリラックスできていないサインかもしれません。日中のストレスや体調不良の指標にもなります。

- 血中酸素飽和度(SpO2): 睡眠中にこの数値が頻繁に低下する場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの呼吸に関する問題が隠れている可能性を示唆します。この機能は、健康状態をモニタリングしたい場合に特に重要ですが、搭載されていないモデルも多いため、購入前には必ずスペック表を確認しましょう。

いびき・呼吸の状態

パートナーからいびきを指摘されている人や、日中の強い眠気がある人は、いびきや呼吸の乱れを記録できる機能が役立ちます。デバイス本体や連携するスマートフォンのマイクで音を直接録音するタイプと、体の動きや呼吸数の変化から呼吸の乱れを推定するタイプがあります。

脳波

科学的根拠に基づいた最も正確な睡眠分析を求めるのであれば、脳波(EEG)を計測できるヘッドバンド型が唯一の選択肢となります。研究者レベルの精度で自分の睡眠を深く探求したい人向けの、非常に専門的な機能です。

③ 搭載されている機能で選ぶ

睡眠計測以外にも、ユーザーの快適な睡眠をサポートする便利な機能が搭載されている場合があります。

スマートアラーム(覚醒サポート)機能

多くの睡眠デバイスに搭載されている人気の機能です。設定した時刻の周辺で、最も眠りが浅いタイミング(レム睡眠や浅い睡眠)をデバイスが判断し、そのタイミングで振動や音によって起こしてくれます。深い睡眠中に無理やり起こされることがなくなるため、すっきりと快適な目覚めが期待できます。

防水機能

リストバンド型やリング型を24時間着けっぱなしで使いたい場合、防水性能は必須です。手洗いやシャワー、突然の雨はもちろん、製品によっては水泳中も装着可能な高い防水性能(5ATMなど)を備えています。製品の仕様をよく確認し、自分のライフスタイルに合った防水レベルのものを選びましょう。

④ バッテリーの持続時間で選ぶ

睡眠デバイスは、継続して使用することで初めてその価値を発揮します。毎日のように充電が必要だと、面倒になって使わなくなってしまう可能性があります。

- スマートウォッチ型: GPSや常時表示ディスプレイなど多機能なモデルは、1〜2日しかバッテリーが持たないこともあります。

- リストバンド型・リング型: 機能がシンプルなモデルや睡眠計測に特化したモデルでは、5日〜1週間以上、中には2週間以上充電不要な製品もあります。

頻繁な充電を手間に感じる人は、少なくとも5日以上のバッテリー持続時間を目安に選ぶことをおすすめします。

⑤ 計測精度の高さで選ぶ

前述の通り、市販の睡眠デバイスは医療機器ではないため、その精度には限界があります。しかし、製品間での精度差は存在します。

精度の高さを重視する場合、以下の点を参考にすると良いでしょう。

- センサーの種類: 体の動き(加速度センサー)だけでなく、心拍数(PPGセンサー)、体表温、血中酸素飽和度など、複数のセンサーを搭載しているモデルは、より多角的な情報から睡眠状態を分析するため、精度が高い傾向にあります。

- 第三者機関による検証: メーカーの公式サイトなどで、大学や研究機関と共同で行った精度検証の結果や、専門的な論文(ホワイトペーパー)が公開されている場合があります。こうした情報は、製品の信頼性を判断する上での一つの材料になります。

- 実績と評判: 長年にわたり睡眠や健康に関する研究開発を行っているメーカーの製品は、アルゴリズムが洗練されており、信頼性が高いと考えられます。

これらの5つのポイントを総合的に検討し、自分の目的、ライフスタイル、そして予算に最も合った睡眠デバイスを選びましょう。

【タイプ別】おすすめの睡眠デバイス12選

ここでは、これまでの選び方を踏まえ、タイプ別に厳選したおすすめの睡眠デバイスを12製品ご紹介します。各製品の特徴やスペックを比較し、あなたに最適な一台を見つけるための参考にしてください。

(価格は変動する可能性があるため、公式サイトで最新の情報をご確認ください)

① Oura Ring Gen3(オーラリング 第3世代)

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 指輪(リング)型 |

| 主な計測データ | 睡眠スコア、コンディションスコア、アクティビティスコア、心拍数、血中酸素ウェルネス、体表温 |

| 特徴的な機能 | 日中のストレス測定、仮眠検出、周期記録(女性向け) |

| バッテリー | 最大7日間 |

| 防水性能 | 最大100mの耐水性能 |

指輪型のパイオニア、高精度とデザイン性を両立

Oura Ringは、睡眠デバイスの中でも特に人気の高い指輪型デバイスの代表格です。指に装着するため24時間違和感なく使用でき、睡眠中はもちろん、日中の活動や体のコンディションまでをシームレスに記録します。特に、睡眠、アクティビティ、心拍数などから算出される「コンディションスコア」は、その日の心身の状態を客観的に示し、活動レベルの調整に役立ちます。高精度な体表温センサーは、体調の変化や女性の周期を予測する機能にも活用されます。ミニマルで洗練されたデザインも魅力で、健康管理をスマートに行いたい人に最適です。

参照:Oura公式サイト

② Amazfit Helio Ring(アマズフィット ヘリオリング)

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 指輪(リング)型 |

| 主な計測データ | 睡眠の質、心拍数、血中酸素レベル、ストレスレベル、皮膚電気活動(EDA)センサー |

| 特徴的な機能 | Zeppアプリによるリカバリー分析、Amazfit製ウォッチとのデータ連携 |

| バッテリー | 非公開(一般的な使用で数日間と想定) |

| 防水性能 | 10ATM |

アスリートのパフォーマンスを最大化するリカバリーツール

Amazfit Helio Ringは、特にアスリートやトレーニングを日常的に行うユーザーに向けて設計されたスマートリングです。軽量なチタン合金製で、激しい運動中でも快適な装着感を維持します。このリングの最大の特徴は、同社のスマートウォッチと連携することで、運動負荷と睡眠による回復度を統合的に分析できる点です。Zeppアプリが提供する「レディネススコア」は、トレーニングの強度を上げるべきか、休息を優先すべきかを科学的なデータに基づいて提案してくれます。パフォーマンス向上を目指すユーザーにとって、強力なパートナーとなるでしょう。

参照:Amazfit公式サイト

③ Apple Watch Series 9

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 腕時計型 |

| 主な計測データ | 睡眠ステージ(覚醒、レム、コア、深い)、心拍数、血中酸素ウェルネス、手首皮膚温 |

| 特徴的な機能 | 心電図アプリ、転倒検出、iPhoneとのシームレスな連携 |

| バッテリー | 通常使用で最大18時間、低電力モードで最大36時間 |

| 防水性能 | 50mの耐水性能 |

iPhoneユーザーにとっての最適解、多機能スマートウォッチの王道

iPhoneユーザーであれば、Apple Watchは最も連携がスムーズで多機能な選択肢です。watchOSのアップデートにより睡眠計測機能も大幅に強化され、レム睡眠・コア睡眠(浅い睡眠)・深い睡眠の各ステージにいた時間を詳細に記録します。心拍数や呼吸数、手首皮膚温のデータと組み合わせることで、睡眠の傾向を深く理解できます。睡眠計測だけでなく、心電図アプリや血中酸素ウェルネスアプリといった高度な健康モニタリング機能も搭載。日中のあらゆるシーンで活躍する、まさに万能なデバイスです。ただし、バッテリー持続時間が短いため、毎日の充電が必須となります。

参照:Apple公式サイト

④ Fitbit Charge 6

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | リストバンド型 |

| 主な計測データ | 睡眠スコア、睡眠プロフィール、心拍数、血中酸素ウェルネス、皮膚温センサー |

| 特徴的な機能 | スマートアラーム、Googleマップ/ウォレット/YouTube Music連携、EDAスキャン(ストレス管理) |

| バッテリー | 最大7日間 |

| 防水性能 | 50mまでの耐水仕様 |

精度の高い睡眠分析とストレス管理に定評のあるリストバンド

Fitbitはウェアラブルデバイスの草分け的存在であり、その睡眠分析機能には長年の実績があります。100点満点で評価される「睡眠スコア」は、睡眠時間、深い睡眠とレム睡眠の時間、回復度などを基に算出され、直感的に睡眠の質を把握できます。また、眠りが浅いタイミングで起こしてくれる「スマートアラーム」も人気の機能です。Google傘下になったことで、GoogleマップのナビゲーションやGoogleウォレットでの決済にも対応。睡眠と健康を軸に、日常の利便性も高めたいユーザーにおすすめです。

参照:Fitbit公式サイト

⑤ Garmin vivosmart 5

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | リストバンド型 |

| 主な計測データ | 睡眠スコア、睡眠段階、心拍数、血中酸素トラッキング、呼吸数、Body Battery |

| 特徴的な機能 | Body Battery(エネルギー残量)、ストレスレベル計測、フィットネス年齢 |

| バッテリー | 最大7日間 |

| 防水性能 | スイム(5ATM) |

体のエネルギー残量を可視化する「Body Battery」が秀逸

GPS機器のトップメーカーであるGarminが手掛けるリストバンド。その最大の特徴は、心拍変動、ストレス、睡眠、アクティビティといったデータを基に体のエネルギー残量を100段階で示す「Body Battery」機能です。これにより、「昨夜の睡眠でどれだけエネルギーが充電されたか」「日中の活動でどれだけ消耗したか」が一目瞭然になります。睡眠スコアも詳細で、睡眠の質がBody Batteryの回復にどう影響したかを具体的に確認できます。活動と休息のバランスを取り、効率的に体力を管理したい人に最適なデバイスです。

参照:Garmin公式サイト

⑥ HUAWEI Band 9

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | リストバンド型 |

| 主な計測データ | HUAWEI TruSleep™ 4.0による睡眠分析、心拍数、血中酸素レベル常時測定 |

| 特徴的な機能 | 100種類のワークアウトモード、急速充電、薄型軽量デザイン |

| バッテリー | 通常使用で最大14日間、ヘビーユースで最大9日間 |

| 防水性能 | 5ATM |

圧倒的なバッテリー性能と高精度な睡眠分析を両立

HUAWEI Bandシリーズは、コストパフォーマンスの高さと優れた機能性で人気を博しています。最新のHUAWEI Band 9は、独自の睡眠モニタリング技術「HUAWEI TruSleep™ 4.0」を搭載し、睡眠段階の識別の精度がさらに向上。睡眠中の心拍数や血中酸素レベル、呼吸数をモニタリングし、睡眠時呼吸障害のリスクを検知する機能も備えています。特筆すべきはそのバッテリー性能で、通常使用で最大2週間という驚異的な持続時間を実現。頻繁な充電を煩わしく感じる人に強くおすすめできるモデルです。

参照:HUAWEI公式サイト

⑦ Xiaomi Smart Band 8

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | リストバンド型 |

| 主な計測データ | 睡眠モニタリング(睡眠段階、心拍数、血中酸素)、活力スコア |

| 特徴的な機能 | 150種類以上のスポーツモード、多彩なウォッチフェイス、ネックレスやペンダントとしての使用も可能 |

| バッテリー | 通常使用モードで最大16日間 |

| 防水性能 | 5ATM |

驚きのコストパフォーマンスで睡眠計測試すならこの一台

「まずは手頃な価格で睡眠デバイスを試してみたい」という人に最適なのが、Xiaomi Smart Band 8です。低価格ながら、睡眠段階のモニタリング、24時間の心拍数測定、血中酸素レベル測定といった基本的な機能をしっかりと網羅しています。1週間の活動データから算出される「活力スコア」も搭載。バンドを外して専用アクセサリーを使えば、ネックレスやランニングシューズに取り付けることも可能で、ファッションや用途に合わせて使い方を変えられるユニークさも魅力です。圧倒的なコストパフォーマンスで、睡眠トラッキング入門にぴったりの一台です。

参照:Xiaomi公式サイト

⑧ Philips SmartSleep ディープスリープ ヘッドバンド 2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | ヘッドバンド型 |

| 主な計測データ | 脳波、睡眠段階、睡眠スコア |

| 特徴的な機能 | 深い睡眠を増幅させるためのスリープサウンド機能 |

| バッテリー | 1回の充電で2〜3晩使用可能 |

| 防水性能 | なし |

脳波に直接アプローチし、深い睡眠の質を高める

医療機器メーカーのフィリップスが開発した、睡眠の質そのものを能動的に高めることを目的としたヘッドバンド。額と耳の後ろにあるセンサーで脳波をリアルタイムに計測し、ユーザーが深い睡眠に入ったことを検知すると、「スリープサウンド」と呼ばれる特殊なオーディオトーンを再生します。この音が深い睡眠時に現れる徐波(スローウェーブ)を増幅させ、睡眠の質を向上させる効果が臨床試験で示されています。「睡眠時間は足りているのに熟睡感がない」といった悩みを抱える人に、科学的アプローチからの解決策を提示します。

参照:Philips公式サイト

⑨ Muse S (Gen 2)

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | ヘッドバンド型 |

| 主な計測データ | 脳波(EEG)、心拍数(PPG)、呼吸、体の動き、睡眠効率 |

| 特徴的な機能 | 睡眠導入のためのガイド付き瞑想、リアルタイム脳波フィードバック |

| バッテリー | 最大10時間 |

| 防水性能 | なし |

瞑想と睡眠トラッキングを融合させたマインドフルネスデバイス

Muse Sは、元々、脳波をリアルタイムにフィードバックして瞑想をサポートするデバイスとして知られていますが、睡眠トラッキング機能も非常に高度です。睡眠中は脳波、心拍数、呼吸、体の動きを包括的に記録し、詳細な睡眠レポートを作成します。このデバイスの真骨頂は、就寝前の「ジャーニー」機能。心地よい音声ガイドと脳波に連動するサウンドスケープが、心と体をリラックスさせ、スムーズな入眠をサポートします。「なかなか寝付けない」「考え事をしてしまう」という人に、瞑想というアプローチで穏やかな眠りを提供します。

参照:Muse公式サイト

⑩ Withings Sleep

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | マットレス設置型 |

| 主な計測データ | 睡眠サイクル、睡眠スコア、心拍数、呼吸の乱れ、いびき検出 |

| 特徴的な機能 | スマートホーム連携(IFTTT)、Health Mateアプリとの連携 |

| バッテリー | 電源接続(充電不要) |

| 防水性能 | なし |

体に何も着けない快適さ、設置するだけの全自動トラッカー

「体に何かを着けて眠るのがどうしても苦手」という人に最適なのが、このマットレス設置型センサーです。マットレスの下にシート状の本体を敷くだけで、あとはベッドに入るだけで自動的に睡眠計測がスタートします。睡眠サイクルや心拍数に加え、いびきをマイクで検出し記録する機能も搭載。特筆すべきはIFTTTを介したスマートホーム連携で、「ベッドから出たらコーヒーメーカーのスイッチを入れる」といった自動化も可能です。充電や着脱の手間から解放されたい人にとって、理想的な選択肢と言えるでしょう。

参照:Withings公式サイト

⑪ Google Nest Hub (第2世代)

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 設置型(非接触) |

| 主な計測データ | 睡眠時間、睡眠スケジュール、呼吸数、いびきや咳などの音 |

| 特徴的な機能 | 睡眠モニター機能(Soliレーダー)、スマートディスプレイ機能 |

| バッテリー | 電源接続(充電不要) |

| 防水性能 | なし |

カメラを使わず、レーダーで睡眠を見守るスマートディスプレイ

Google Nest Hubは、スマートディスプレイに睡眠モニタリング機能を統合したユニークな製品です。ベッドサイドに置くだけで、カメラを使わずに低電力のSoliレーダー技術でユーザーの体の動きや呼吸を検知します。プライバシーに配慮しながら、睡眠時間や呼吸数の乱れ、いびきの時間などを記録し、パーソナライズされた分析情報を提供してくれます。もちろん、普段はスマートスピーカーやデジタルフォトフレームとしても活躍。テクノロジーで睡眠と生活をシームレスにサポートする、未来的なデバイスです。

参照:Google Store公式サイト

⑫ エマ・スリープ Emma Sleep スマートマットレス

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| タイプ | 設置型(マットレス一体型) |

| 主な計測データ | 睡眠段階、心拍数、呼吸数、体動 |

| 特徴的な機能 | 睡眠データのAI分析レポート、マットレスとしての快適性 |

| バッテリー | 電源接続(充電不要) |

| 防水性能 | なし |

マットレスそのものが睡眠を計測する究極のソリューション

睡眠デバイスの進化形として、マットレス自体にセンサーを内蔵した製品も登場しています。ヨーロッパで人気の寝具ブランド「エマ・スリープ」が開発したこのスマートマットレスは、無数のセンサーが睡眠中の体動、心拍数、呼吸数をトラッキングします。利用者はただ快適なマットレスで眠るだけで、翌朝にはAIが分析した詳細な睡眠レポートをアプリで確認できます。寝具としての寝心地と、最先端の睡眠テクノロジーを両立させた、まさに究極の睡眠ソリューションの一つです。

参照:エマ・スリープ公式サイト

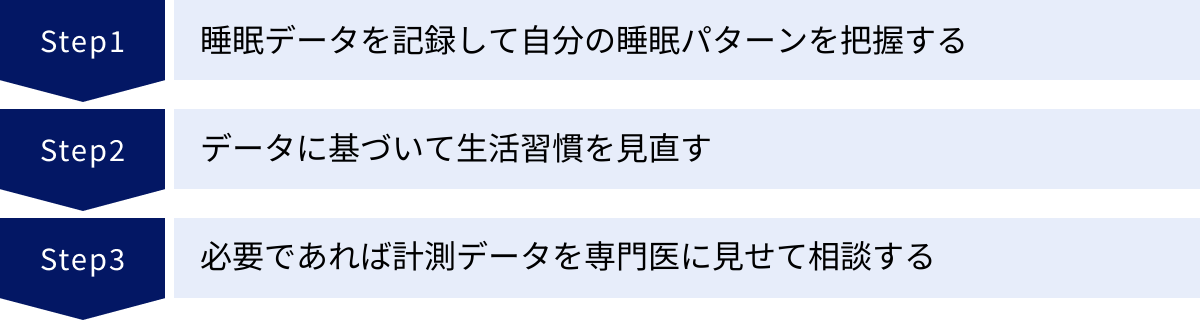

睡眠デバイスを効果的に活用する3ステップ

高機能な睡眠デバイスを手に入れても、ただ毎日データを眺めているだけでは意味がありません。計測したデータを活用し、具体的な行動変容に繋げてこそ、その価値は最大化されます。ここでは、睡眠デバイスを効果的に使いこなすためのシンプルな3つのステップをご紹介します。

① 睡眠データを記録して自分の睡眠パターンを把握する

まずは、最低でも1〜2週間、毎日欠かさずにデータを記録し続けることから始めましょう。1日だけのデータでは、それがたまたまの結果なのか、日常的な傾向なのか判断できません。平日と休日、仕事が忙しかった日、リラックスして過ごした日、運動した日、お酒を飲んだ日など、様々な条件下でのデータを蓄積することで、自分特有の睡眠パターンや、何が睡眠に影響を与えているのかが見えてきます。

この段階で特に注目すべきポイントは以下の通りです。

- 睡眠スコアの推移: スコアが高い日と低い日には、日中の過ごし方や就寝前の行動にどのような違いがありましたか?

- 睡眠サイクル(睡眠段階): 目標とされる「深い睡眠」や「レム睡眠」の割合(それぞれ15〜25%程度が目安)に達していますか? 特に不足している段階はありますか?

- 中途覚醒の回数と時間: 自分では気づいていない夜中の目覚めが記録されていませんか? 特定の時間帯に覚醒が集中している場合は、その原因(トイレ、騒音、暑さ・寒さなど)を探ってみましょう。

- 安静時心拍数の推移: 就寝後、心拍数はスムーズに低下していますか? 高いままであれば、交感神経が優位なままで、心身がリラックスできていない可能性があります。

これらのデータを比較・分析することで、「自分の睡眠の現在地」を客観的に把握することが、すべての改善のスタートラインとなります。

② データに基づいて生活習慣を見直す

自分の睡眠パターンを把握できたら、次はいよいよ改善アクションの段階です。重要なのは、「仮説と検証」のサイクルを回すことです。データから見えてきた課題に対して、「こうすれば改善するのではないか?」という仮説を立て、それを実行し、結果がどうだったかを再びデータで確認します。

この時、一度に多くのことを変えようとせず、一つずつ試すのが成功のコツです。一度に複数の習慣を変えてしまうと、どの行動が睡眠の改善に効果があったのかが分からなくなってしまいます。

【仮説と検証の具体例】

- 課題: データを見ると、いつも寝つきが悪い(入眠潜時が30分以上かかっている)。

- 仮説: 「就寝直前までスマートフォンを見ているのが原因かもしれない」。

- 検証(アクション): 今週は、就寝1時間前からスマートフォンの使用を完全にやめてみる。代わりに読書やストレッチをする。

- 結果確認: 1週間後、入眠潜時のデータが平均15分に短縮されたか、睡眠スコアが向上したかを確認する。

- 課題: データ上、深い睡眠の割合が常に10%未満と非常に少ない。

- 仮説: 「日中の運動不足が影響しているのかもしれない」。

- 検証(アクション): 平日の昼休みに20分間のウォーキングを習慣にしてみる。

- 結果確認: ウォーキングをした日の夜、深い睡眠の時間の割合が増加したかを確認する。

このように、「データで課題発見 → 仮説を立てる → 行動する → データで効果測定」というサイクルを繰り返すことで、自分にとって本当に効果のある睡眠改善法を見つけ出すことができます。睡眠デバイスは、このPDCAサイクルを回すための強力なナビゲーターとなるのです。

③ 必要であれば計測データを専門医に見せて相談する

ほとんどの睡眠デバイスは医療機器ではないため、そのデータだけで病気の診断はできません。しかし、専門医に相談する際の非常に有用な客観的資料となり得ます。自己流の対策を続けても改善が見られない場合や、データから重大な問題が示唆される場合は、専門の医療機関(睡眠外来、呼吸器内科など)の受診を検討しましょう。

特に、以下のようなデータが継続して見られる場合は、注意が必要です。

- 血中酸素飽和度(SpO2)の低下が頻繁に記録される

- いびきや呼吸の中断が頻繁に記録される

- 一晩に何度も中途覚醒があり、日中に耐えがたい眠気がある

これらの兆候は、治療が必要な睡眠障害、特に「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」の可能性を示唆している場合があります。医師に相談する際に、数週間から数ヶ月にわたる睡眠デバイスの記録(睡眠時間、心拍数の推移、呼吸の乱れの頻度など)を提示することで、口頭での説明だけでは伝わりにくい普段の睡眠状態を客観的に伝えることができ、よりスムーズで的確な診察に繋がる可能性があります。

データは自己判断のためのものではなく、「専門家への相談のきっかけ」や「コミュニケーションを円滑にするツール」として賢く活用しましょう。

睡眠の質をさらに高めるためのポイント

睡眠デバイスによるモニタリングと並行して、日々の生活習慣、いわゆる「睡眠衛生(スリープハイジーン)」を見直すことで、睡眠の質を根本から向上させることができます。ここでは、科学的根拠に基づいた、睡眠の質を高めるための基本的なポイントをご紹介します。

日中の過ごし方

良い睡眠は、夜だけでなく朝起きた瞬間から始まっています。日中の過ごし方が、夜の眠りの質を大きく左右します。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

私たちの体には、約24時間周期の「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計を毎日正確にリセットする役割を果たすのが「光」、特に太陽の光です。

朝、太陽の光を浴びると、脳内で覚醒を促す神経伝達物質「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の原料となります。つまり、朝にしっかり光を浴びることが、夜の自然な眠気に繋がるのです。

起床後、15分から30分程度、ベランダや窓際で朝日を浴びる習慣をつけましょう。

日中に適度な運動をする

日中に体を動かすと、心地よい疲労感が得られるだけでなく、体温のメリハリがつき、夜の寝つきが良くなります。運動によって脳の温度が一時的に上昇し、就寝時にかけて体温が下降する、その落差が大きいほど深い睡眠が得られやすくなります。

おすすめは、ウォーキング、ジョギング、ヨガといった有酸素運動です。ただし、就寝直前の激しい運動は禁物です。交感神経が興奮してしまい、体が覚醒モードになってしまうため、運動は就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。

就寝前の過ごし方

就寝前に心と体をリラックスさせ、スムーズに睡眠モードへ移行させるための習慣も非常に重要です。

就寝3時間前までに食事を終える

就寝時に胃の中に食べ物が残っていると、消化活動のために内臓が働き続けることになり、体が十分に休息できません。特に、脂っこいものや量の多い食事は消化に時間がかかるため、睡眠の質を著しく低下させます。夕食は、できるだけ就寝の3時間前までに済ませておくのが理想です。

カフェインやアルコールの摂取を控える

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があり、その効果は個人差があるものの4〜6時間持続すると言われています。安眠のためには、遅くとも夕方以降のカフェイン摂取は避けるのが賢明です。

- アルコール: アルコールは寝つきを良くするように感じさせますが、それは誤解です。アルコールが分解される過程で生成されるアセトアルデヒドが交感神経を刺激し、睡眠の後半部分を浅くしてしまいます。また、利尿作用により夜中にトイレで目覚める原因にもなります。

就寝1〜2時間前にぬるめのお湯で入浴する

人の体は、体の内部の温度「深部体温」が下がる時に眠気を感じるようにできています。この仕組みを利用するのが、就寝前の入浴です。

就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かると、一時的に深部体温が上昇します。そして、入浴後に体温が元のレベルまで下がっていく過程で、自然で強い眠気が訪れます。熱すぎるお湯は逆に体を興奮させてしまうので注意しましょう。

就寝前にスマートフォンやPCの光を避ける

スマートフォンやPC、テレビの画面から発せられる「ブルーライト」は、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制する作用があります。就寝前にブルーライトを浴びると、脳が「まだ昼間だ」と錯覚し、体内時計が乱れて寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりします。

少なくとも就寝の1時間前にはデジタルデバイスの使用をやめ、代わりに読書や音楽、軽いストレッチなど、リラックスできる時間を持つことを心がけましょう。

リラックスできる寝室環境を整える

寝室は「眠るための場所」と体に認識させることが大切です。快適な睡眠のためには、環境の最適化も欠かせません。

- 光: 遮光カーテンを活用し、部屋をできるだけ真っ暗にする。

- 音: 外部の騒音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズマシンを利用する。

- 温度・湿度: 一般的に、温度は25℃前後、湿度は50〜60%が快適とされています。季節に合わせてエアコンや加湿器で調整しましょう。

- 寝具: 体に合ったマットレスや枕を選ぶことも、睡眠の質を左右する重要な要素です。

これらのポイントを実践し、睡眠デバイスのデータでその効果を確認する。この繰り返しが、あなたの睡眠をより良いものへと変えていくでしょう。

睡眠デバイスに関するよくある質問

ここでは、睡眠デバイスの購入を検討している方や、使い始めたばかりの方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q. 睡眠デバイスの計測精度は信頼できますか?

A. 「医療機器レベルの絶対的な正確さはないものの、日々のコンディション変化や睡眠パターンの傾向を把握するには十分信頼できる」というのが答えになります。

市販の睡眠デバイスは、心拍数や体の動きから睡眠段階を「推定」しています。これは、脳波を直接測定する医療機関の精密検査(PSG)とは異なるアプローチであり、完全に一致するわけではありません。

しかし、技術は年々向上しており、特に心拍数や体表温など複数のセンサーを組み合わせた高機能なモデルは、かなり高い精度で睡眠サイクルを捉えられるようになっています。重要なのは、「昨日のスコアが85点で、今日が82点」という絶対値に一喜一憂するのではなく、「お酒を飲んだ翌日は決まってスコアが10点下がる」「運動を始めたら深い睡眠の割合が安定して増えてきた」といった相対的な変化や傾向を読み取ることです。個人の健康管理や生活習慣改善の指標としては、非常に有用なツールと言えます。

Q. 睡眠デバイスは医療機器として使えますか?

A. いいえ、使えません。 この点は非常に重要なので、明確に理解しておく必要があります。

日本国内で一般に販売されている指輪型や腕時計型の睡眠デバイスのほとんどは、医薬品医療機器等法(薬機法)上の「医療機器」としての承認を得ていません。これらは「ウェルネス機器」や「雑品」に分類され、その目的は病気の「診断、治療、予防」ではなく、あくまで「健康の維持・増進や管理」にあります。

したがって、睡眠デバイスが示す血中酸素飽和度の低下や心拍数の異常といったデータをもって、自己判断で「病気だ」と結論づけることはできません。これらのデータは、あくまで自身の健康状態への気づきを促し、必要に応じて医療機関を受診する「きっかけ」として捉えるべきです。もし健康上の不安があれば、必ず医師の診断を仰いでください。

Q. 睡眠デバイスは不要という意見もありますが、本当に効果はありますか?

A. 「使い方次第で、非常に大きな効果が期待できる」と言えます。

「不要論」の背景には、いくつかの理由が考えられます。

- 計測するだけで満足してしまう: データを眺めるだけで、生活習慣の改善などの具体的な行動に移さない。

- データに振り回されてしまう: スコアが悪いと過度に落ち込んだり、眠らなければとプレッシャーを感じたりして、かえってストレスになる(オーソソムニア)。

- 基本的な睡眠衛生ができていない: デバイスに頼る前に、まず生活習慣を見直すべきだと考える。

これらの指摘は、いずれも一理あります。しかし、これらはデバイスそのものの問題というよりは、ユーザーの「使い方」の問題です。

睡眠デバイスの本当の価値は、「計測(Measure)→分析(Analyze)→行動(Act)」という改善サイクルを回すためのツールとして活用するところにあります。これまで曖昧だった自分の睡眠を客観的なデータで可視化し、何が良くて何が悪いのかを特定し、改善のための行動を促してくれる。このプロセスを正しく実行できれば、主観的な睡眠の満足度や日中のパフォーマンス向上に繋がる効果は十分に期待できます。

最終的に効果があるかどうかは、デバイスの性能だけでなく、それを使う本人が「睡眠を改善したい」という明確な目的意識を持って、データと向き合えるかどうかにかかっています。

まとめ

質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための基盤です。この記事では、その重要な睡眠を「可視化」し、改善へと導くための強力なツールである「睡眠デバイス」について、その基本から選び方、おすすめ製品、そして効果的な活用法までを詳しく解説してきました。

最後にもう一度、重要なポイントを振り返りましょう。

- 睡眠デバイスは、睡眠を客観的なデータで把握し、改善のきっかけを与えてくれる「睡眠のパーソナルトレーナー」です。

- デバイス選びでは、①装着タイプ、②計測したいデータ、③搭載機能、④バッテリー、⑤計測精度という5つのポイントを、自分のライフスタイルや目的に合わせて総合的に判断することが重要です。

- 市場には、指輪型、腕時計型、ヘッドバンド型、設置型など、多種多様なデバイスが存在し、それぞれにメリット・デメリットがあります。ストレスなく継続できるタイプを選ぶことが成功の鍵です。

- デバイスを手に入れたら、「①データを記録してパターンを把握 → ②データに基づいて生活習慣を見直す(仮説と検証) → ③必要なら専門医に相談」という3つのステップで活用することが、効果を最大化します。

- デバイスの活用と並行して、朝日を浴びる、適度な運動、就寝前のリラックスタイムといった「睡眠衛生」を整えることが、根本的な睡眠の質向上に繋がります。

睡眠デバイスは、決して魔法の杖ではありません。しかし、これまでブラックボックスだった夜間の自分を知り、より良い明日を迎えるための具体的な一歩を踏み出すための、これ以上ないパートナーとなり得ます。

この記事が、あなたに最適な睡眠デバイス選びの一助となり、データに基づいた客観的なアプローチで、あなたの睡眠が「最高の休息」へと変わるきっかけとなることを心から願っています。