「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠に関する悩みは、多くの人が抱える現代的な課題です。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日中のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠です。

この記事では、睡眠の質を向上させる成分として注目されている「グリシン」について、その正体から具体的な効果、科学的な作用機序、効果的な摂取方法、安全性に至るまで、網羅的に解説します。さらに、グリシンを多く含む食品やサプリメントの選び方、他の睡眠サポート成分との違いについても詳しく掘り下げ、あなたの睡眠に関する悩みを解決するための一助となる情報を提供します。

目次

グリシンとは

グリシンという言葉を耳にしたことはあっても、それが一体何なのか、どのような働きを持つのかを正確に理解している人は少ないかもしれません。この章では、グリシンの基本的な性質について、初心者にも分かりやすく解説します。

アミノ酸の一種

まず最も基本的な事実として、グリシンは、私たちの体を構成するタンパク質の元となる「アミノ酸」の一種です。タンパク質が約20種類のアミノ酸から構成されていることはよく知られていますが、グリシンはその中でも最もシンプルな構造を持つアミノ酸です。

アミノ酸は、筋肉、内臓、皮膚、髪の毛、血液といった体の組織を作るだけでなく、酵素やホルモン、神経伝達物質など、生命活動を維持するために不可欠な様々な物質の材料にもなります。グリシンも例外ではなく、体内で多様な役割を担っています。

例えば、グリシンは、肌のハリや弾力を保つことで知られるコラーゲンの約3分の1を構成する主要なアミノ酸です。また、エネルギー代謝に関わるクレアチンの合成や、抗酸化作用を持つグルタチオンの材料になるなど、その働きは多岐にわたります。さらに、中枢神経系においては、興奮を鎮める働きを持つ「抑制性神経伝達物質」としても機能します。この神経伝達物質としての働きが、後述する睡眠への効果と深く関わってきます。

このように、グリシンは単なる栄養素に留まらず、私たちの健康や生命活動の根幹を支える重要な成分なのです。

体内でも作られる非必須アミノ酸

アミノ酸は、体内で合成できるか否かによって「必須アミノ酸」と「非必須アミノ酸」の2種類に大別されます。

- 必須アミノ酸: 体内で十分に合成することができないため、食事から必ず摂取する必要があるアミノ酸(9種類)。

- 非必須アミノ酸: 体内で他のアミノ酸などから合成することができるアミノ酸(11種類)。

グリシンは、このうち「非必須アミノ酸」に分類されます。 つまり、理論上は食事から摂取しなくても、体内で必要な量を自ら作り出すことが可能です。このため、かつては非必須アミノ酸の重要性は比較的軽視されがちでした。

しかし、近年の研究により、特定の条件下では体内での合成量だけでは不足する場合があることが分かってきました。例えば、強いストレス、不規則な生活、加齢、特定の疾患などによって、グリシンの需要が増大したり、合成能力が低下したりすることがあります。このような状況では、体内での生産量が消費量に追いつかず、「条件付き必須アミノ酸」とも呼べる状態になり得ます。

現代社会は、多くの人がストレスや睡眠不足といった課題を抱えています。このような環境下では、意識的に食事やサプリメントからグリシンを補給することが、健康維持や睡眠の質の向上のために有効な手段となる可能性があります。

非必須アミノ酸であるからといって軽視するのではなく、その多様な役割と現代における重要性を理解し、積極的に摂取を心がけることが大切です。次の章からは、グリシンがもたらす具体的な効果について、さらに詳しく見ていきましょう。

グリシンに期待できる主な効果

グリシンが体内で重要な役割を果たすアミノ酸であることはご理解いただけたかと思います。では、グリシンを意識的に摂取することで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは、特に注目されている「睡眠の質の向上」「日中のパフォーマンス向上」、そして「その他の健康・美容効果」の3つの側面に分けて詳しく解説します。

睡眠の質を高める

グリシンの効果として最も広く知られているのが、睡眠に対するポジティブな影響です。単に眠くなるだけでなく、「睡眠の質」そのものを多角的に改善する働きが報告されています。

スムーズな入眠をサポートする

「ベッドに入っても、なかなか寝付けない」という入眠困難は、不眠の悩みの代表的なものです。グリシンには、この寝付きをスムーズにする効果が期待できます。

この効果の鍵を握るのが「深部体温」です。人間は、体の中心部の温度である深部体温が低下する過程で、自然な眠気を感じるようにできています。グリシンは、手足などの末梢血管を拡張させ、体内の熱を効率的に放出させることで、この深部体温の低下を促す働きがあります。

つまり、グリシンを摂取すると、体がリラックスして手足が温かくなり、それに伴って体の中心部の熱が外に逃げやすくなるのです。この生理的なメカニズムによって、脳が「眠る準備ができた」と判断し、布団に入ってから眠りにつくまでの時間(入眠潜時)が短縮されると考えられています。無理やり意識を失わせるのではなく、あくまで体が本来持っている入眠の仕組みを自然にサポートするのがグリシンの特徴です。

深い眠りの時間を増やす

睡眠は、浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」が約90分の周期で繰り返されています。中でも、ノンレム睡眠の最も深い段階である「徐波睡眠(じょはすいみん)」は、脳と体の疲労を回復させ、成長ホルモンを分泌し、記憶を整理・定着させる上で極めて重要な役割を果たします。

グリシンを摂取することで、この最も深い眠りである徐波睡眠に到達するまでの時間が短縮され、徐波睡眠の総時間が増加することが研究で示唆されています。睡眠時間そのものが同じでも、深い眠りの割合が増えることで、睡眠の「質」が格段に向上します。

夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」に悩む人にとっても、睡眠が安定し、深い状態を維持しやすくなることは大きなメリットと言えるでしょう。質の高い深い眠りは、翌朝のすっきりとした目覚めと日中の活力に直結します。

朝の目覚めをすっきりさせる

「十分寝たはずなのに、朝起きるのが辛い」「頭がぼーっとして、すっきりしない」といった経験はありませんか?これは「睡眠慣性」と呼ばれる現象で、睡眠の質が低い場合に起こりやすくなります。

グリシンによって睡眠の質、特に深い眠りが確保されると、睡眠中の疲労回復が効率的に行われます。その結果、朝の目覚めが改善され、覚醒後の眠気やだるさが軽減されることが期待できます。

実際に、グリシンを摂取したグループは、摂取しなかったグループ(プラセボ群)と比較して、翌朝の疲労感が少なく、気分が良好であったという研究報告もあります。夜の睡眠を整えることが、朝の快適なスタートにつながるのです。

日中のパフォーマンス向上

グリシンの効果は、夜間の睡眠改善だけに留まりません。質の高い睡眠は、日中の覚醒レベルやパフォーマンスに直接的な影響を与えます。

作業効率の改善

睡眠不足や質の低い睡眠は、日中の集中力、注意力、判断力といった認知機能を著しく低下させます。グリシンの摂取によって夜間の睡眠が安定し、深い眠りが確保されると、脳の疲労がしっかりとリセットされます。

その結果、日中の眠気が軽減され、注意力の持続や情報処理能力といった作業効率の向上が期待できます。 特に、睡眠の問題を抱える人がグリシンを摂取した場合、コンピューターを使った作業課題の成績が向上したという報告も見られます。これは、睡眠の質改善が、日中の知的生産性に直結することを示す好例です。

疲労感の軽減

慢性的な疲労感は、日中の活動意欲を削ぎ、QOL(生活の質)を大きく低下させます。グリシンは、前述の通り、深い睡眠を促すことで身体的な疲労回復をサポートします。

さらに、日中の眠気が改善されることで、主観的な疲労感そのものも軽減されると考えられます。「よく眠れた」という実感は、精神的なリフレッシュにも繋がり、日中をより活動的に過ごすためのエネルギーを与えてくれます。

その他の健康・美容効果

グリシンの活躍の場は、睡眠や日中のパフォーマンスだけではありません。私たちの健康や美容にも嬉しい効果をもたらす可能性が指摘されています。

肌のハリや弾力を保つ

グリシンは、皮膚の真皮層に存在するコラーゲンの約3分の1を占める、非常に重要な構成成分です。コラーゲンは、肌のハリや弾力を支える土台のような役割を果たしており、不足するとシワやたるみの原因となります。

体内でコラーゲンを合成する際には、グリシンをはじめとするアミノ酸が必須です。グリシンを十分に補給することは、体内のコラーゲン生成をサポートし、結果として肌の健康を内側から支えることに繋がります。睡眠中に分泌が活発になる成長ホルモンも肌の新陳代謝を促すため、グリシンの睡眠改善効果と相まって、美容面での相乗効果が期待できるでしょう。

気持ちを穏やかにする

グリシンは、脳や脊髄において「抑制性」の神経伝達物質として作用します。これは、神経細胞の過剰な興奮を鎮め、リラックスした状態に導く働きです。同じく抑制性の神経伝達物質として知られるGABA(ギャバ)と似た働きを持ち、不安や緊張を和らげ、気持ちを穏やかにする効果が期待されます。

ストレス社会で常に神経が張り詰めているような状態は、心身の不調や不眠の引き金になります。グリシンを摂取することで、高ぶった神経を落ち着かせ、心に安らぎをもたらす手助けとなる可能性があります。この精神安定作用もまた、スムーズな入眠をサポートする一因と考えられます。

グリシンが睡眠に効く仕組み

前の章ではグリシンがもたらす様々な効果について解説しましたが、なぜこのシンプルなアミノ酸が、これほどまでに睡眠に対して強力な影響力を持つのでしょうか。その背景には、人間の生理機能に基づいた2つの主要な作用機序が存在します。ここでは、グリシンが睡眠に効く科学的な仕組みを詳しく掘り下げていきます。

深部体温を低下させる働き

グリシンが睡眠の質を高める最も重要なメカニズムの一つが、「深部体温の低下」を促進する作用です。

私たちの体温には、皮膚の表面温度である「皮膚温」と、脳や内臓など体の中心部の温度である「深部体温」の2種類があります。健康な人の体温は、1日の中で周期的に変動しており、日中の活動時間帯に最も高くなり、夜になって休息する時間帯に最も低くなります。

そして、人の体は深部体温が下降するタイミングで、強い眠気を感じるようにプログラムされています。 赤ちゃんが眠くなると手足が温かくなるのは、まさにこのメカニズムによるものです。手足の末梢血管が広がり、血流が増加することで、体の中心部の熱が皮膚表面から効率的に放出され、深部体温が下がっていくのです。

グリシンは、この生理的なプロセスを巧みにサポートします。研究によると、グリシンを摂取すると、脳の視交叉上核(体内時計の中枢)に働きかけ、末梢血管の拡張をコントロールする信号が送られることが示唆されています。その結果、手足の血流量が増加し、熱放散が活発になることで、深部体温がスムーズに低下します。

この作用により、体は自然に「休息モード」へと切り替わり、眠りへの移行が円滑に進みます。医薬品のように強制的に意識を遮断するのではなく、人間が本来持つ入眠の仕組みを後押しすることで、質の高い眠りへと導くのがグリシンの大きな特徴です。この深部体温のコントロールこそが、寝付きを良くし、さらに深い眠り(徐波睡眠)へと到達しやすくする鍵となっているのです。

脳の興奮を鎮める働き

もう一つの重要なメカニズムは、グリシンが中枢神経系において「抑制性神経伝達物質」として直接作用する点です。

私たちの脳内では、アクセルの役割を果たす「興奮性神経伝達物質」と、ブレーキの役割を果たす「抑制性神経伝達物質」が絶えずバランスを取り合っています。日中の活動中は興奮性神経伝達物質が優位になり、夜の休息時には抑制性神経伝達物質が優位になることで、覚醒と睡眠のリズムが保たれています。

グリシンは、脳幹や脊髄に存在する「グリシン受容体」に結合することで、神経細胞の活動を抑制する働きを持ちます。これにより、脳全体の過剰な興奮が鎮まり、リラックスした状態がもたらされます。

特に注目されているのが、覚醒を維持する上で中心的な役割を担う「オレキシン神経系」への影響です。オレキシンは「覚醒ホルモン」とも呼ばれ、これが活発に働いている間は私たちは覚醒状態を保ちます。グリシンは、体内時計の中枢である視交叉上核を介して、このオレキシンを産生する神経細胞の活動を間接的に抑制する可能性が指摘されています。つまり、覚醒システムのスイッチを穏やかにオフにすることで、睡眠への移行を助けるのです。

この作用は、ストレスや不安で頭が冴えてしまい、なかなか眠れないというタイプの不眠に悩む人にとって、特に有効と考えられます。考え事が頭の中を駆け巡り、交感神経が優位になっている状態を、グリシンが鎮静化し、心身ともに休息に適した状態へと導いてくれるのです。

このように、グリシンは「深部体温の低下」という身体的なアプローチと、「脳の興奮鎮静」という神経化学的なアプローチの、二つの側面から睡眠をサポートします。この二重の作用が組み合わさることで、単なる入眠改善に留まらない、睡眠全体の質を向上させるという包括的な効果がもたらされるのです。

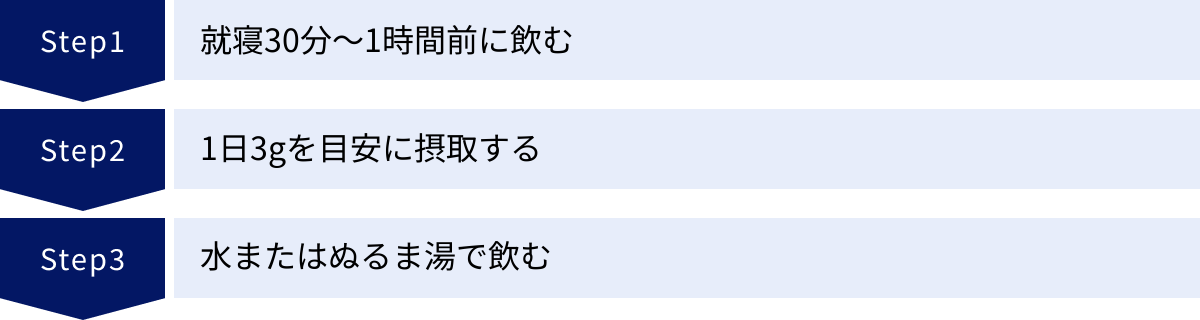

グリシンの効果的な飲み方

グリシンの効果を最大限に引き出すためには、ただ闇雲に摂取するのではなく、「いつ」「どれくらい」「何で」飲むかという点が重要になります。ここでは、科学的な根拠に基づいた、グリシンの効果的な飲み方について具体的に解説します。

摂取するタイミング

グリシンの効果を実感するためには、摂取するタイミングが非常に重要です。目的が睡眠の質の改善である場合、最適なタイミングは明確です。

就寝の30分〜1時間前がおすすめ

グリシンの摂取は、就寝の30分〜1時間前に行うのが最も効果的とされています。これには明確な理由があります。

第一に、摂取されたグリシンが消化・吸収され、血中のグリシン濃度がピークに達するまでには、ある程度の時間が必要だからです。一般的に、サプリメントなどで摂取したグリシンの血中濃度は、30分から1時間程度で最大になると言われています。ちょうど眠りにつきたい時間帯に、グリシンの効果が最大限に発揮されるようにタイミングを合わせることが重要です。

第二に、グリシンの主要な作用の一つである「深部体温の低下」が始まるタイミングと関係しています。前述の通り、グリシンは末梢の血流を増加させて熱放散を促しますが、この作用が効果的に現れ始めるのが摂取後30分以降とされています。ベッドに入る頃に、体が自然に眠りやすい状態(深部体温が低下している状態)になっていることが、スムーズな入眠の鍵となります。

したがって、就寝直前ではなく、少し時間を空けて「就寝準備の一環」としてグリシンを摂取する習慣をつけることをおすすめします。例えば、お風呂上がりのリラックスタイムや、就寝前の読書の時間などに飲むと良いでしょう。

1日の摂取量の目安

どのくらいの量を摂取すれば良いのかは、多くの人が気にするポイントです。少なすぎれば効果が感じられず、多すぎれば体に負担をかける可能性があります。

1日3g(3,000mg)が目安

睡眠の質の改善を目的とする場合、1日あたりのグリシンの摂取量は3g(3,000mg)が一般的な目安とされています。

この「3g」という数値は、これまでに行われた多くの臨床研究で、睡眠改善効果が確認された摂取量に基づいています。例えば、健常な男女を対象とした研究で、就寝前に3gのグリシンを摂取したグループは、プラセボ(偽薬)を摂取したグループに比べて、入眠までの時間が短縮され、深い睡眠の割合が増加し、翌朝の疲労感が軽減されたという結果が報告されています。

市販のグリシンサプリメントの多くが、1回あたりの摂取量を3g(3,000mg)に設定しているのは、こうした科学的根拠があるためです。

ただし、これはあくまで一般的な目安です。体格や体質によって最適な量は異なる可能性があるため、初めて試す場合は、少し少なめの量から始めてみて、ご自身の体調や睡眠の変化を観察しながら調整するのも良い方法です。効果が感じられないからといって、自己判断で極端に量を増やすことは避け、まずは推奨されている3gを目安に継続してみることが大切です。

何で飲むのが良いか

グリシンを摂取する際の飲み物も、吸収効率や体に与える影響を考えると、配慮すべき点があります。

水またはぬるま湯で飲む

グリシンは、基本的に水またはぬるま湯で飲むのが最もシンプルで確実な方法です。

余計な成分が含まれていない水やぬるま湯は、グリシンの消化・吸収を妨げる心配がありません。特に、少し温かいぬるま湯で飲むと、胃腸への負担が少なく、リラックス効果も高まるため、就寝前の摂取には最適です。

粉末タイプのグリシン製品の中には、飲みやすいように甘味料や香料で風味付けされているものもあります。そうした製品は、指定された量の水やぬるま湯に溶かして飲むのが基本です。

注意点として、カフェインを含む飲み物(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)で飲むのは絶対に避けましょう。 カフェインには覚醒作用があり、グリシンの睡眠促進効果と相反する働きをしてしまいます。せっかくのグリシンの効果を打ち消してしまうだけでなく、睡眠の質をかえって悪化させる原因にもなりかねません。

また、アルコールとの併用も推奨されません。アルコールは一時的に寝付きを良くするように感じさせることがありますが、睡眠の後半部分で覚醒作用に転じ、深い睡眠を妨げ、中途覚醒の原因となります。グリシンの効果を正しく得るためにも、就寝前の飲酒は控え、水またはぬるま湯で摂取することを徹底しましょう。

グリシンの副作用と安全性について

新しいサプリメントを試す際に、その効果と同じくらい気になるのが安全性や副作用のリスクです。グリシンは私たちの体にも存在するアミノ酸ですが、サプリメントとして摂取する場合の注意点はあるのでしょうか。この章では、グリシンの安全性、過剰摂取のリスク、そして摂取に際して注意が必要な人について詳しく解説します。

基本的に安全性が高い成分

まず結論から言うと、グリシンは、推奨される摂取量を守る限り、非常に安全性の高い成分であると考えられています。

その最大の理由は、グリシンが医薬品ではなく、私たちの体を構成するタンパク質の成分であり、様々な食品にも自然に含まれている栄養素だからです。体内で合成もされる非必須アミノ酸であり、生命活動に不可欠な物質として日常的に代謝されています。

日本の内閣府食品安全委員会においても、グリシンは「適切に摂取される場合、おそらく安全である」と評価されており、その安全性が公的にも認められています。多くの臨床研究においても、1日に3g程度の摂取では、重篤な副作用は報告されていません。

ただし、これはあくまで「健康な成人が」「推奨量を守って」摂取した場合の話です。どのような成分であっても、体質に合わない可能性や、過剰に摂取した場合のリスクはゼロではありません。安全性が高い成分だからと安心しきらず、自分の体調を観察しながら利用することが大切です。

過剰摂取による胃腸への影響

グリシンの安全性が高いとはいえ、推奨量を大幅に超えて一度に大量摂取した場合には、副作用が現れる可能性があります。報告されている副作用のほとんどは、軽度な胃腸系の症状です。

具体的には、下痢、腹痛、吐き気といった症状が起こることがあります。 これは、グリシンが持つ浸透圧作用によるものと考えられています。一度に多量のグリシンが腸内に送られると、腸管内の浸透圧が高まります。すると、体は腸内の濃度を薄めようとして、腸壁から水分を引き込みます。その結果、腸内の水分量が増加し、いわゆる「浸透圧性下痢」を引き起こすのです。

これは病的なものではなく、一過性の症状であることがほとんどで、摂取量を元に戻せば自然に治まります。しかし、不快な症状であることは間違いありません。推奨されている1日3gという目安量を守り、自己判断で過剰に摂取することは絶対に避けるべきです。特に胃腸が敏感な人は、少量から試してみることをお勧めします。

摂取する際に注意が必要な人

ほとんどの人にとって安全なグリシンですが、以下に該当する方は、摂取を開始する前に必ず医師や薬剤師に相談する必要があります。

妊娠中・授乳中の人

妊娠中および授乳中の女性がグリシンをサプリメントとして摂取した場合の安全性については、十分なデータが確立されていません。

食品に含まれる通常の量のグリシンは問題ありませんが、サプリメントによる高用量の摂取が、胎児や乳児にどのような影響を与えるかが不明なためです。安全性が確認されるまでは、自己判断での摂取は避けるべきです。どうしても使用したい場合は、必ずかかりつけの産婦人科医に相談し、その指示に従ってください。

薬を服用中の人

何らかの疾患で日常的に薬を服用している方、特に精神神経系に作用する薬を飲んでいる方は、グリシンの摂取に注意が必要です。

グリシンは中枢神経系で抑制性の神経伝達物質として作用するため、他の薬と相互作用を起こす可能性が理論的に考えられます。例えば、以下のような薬を服用している場合は、必ず主治医や薬剤師に相談してください。

- 睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬: これらの薬も中枢神経に作用するため、グリシンと併用することで作用が増強され、過度な眠気やふらつきなどの副作用が強く現れる可能性があります。

- 抗精神病薬(特にクロザピン): 一部の抗精神病薬の効果を弱める可能性が指摘されています。

- その他の薬: 上記以外にも、相互作用が起こる可能性は否定できません。現在治療中の病気がある方や、日常的に薬を飲んでいる方は、「サプリメントだから大丈夫だろう」と安易に考えず、専門家の意見を仰ぐことが安全への第一歩です。

サプリメントは健康を補助するためのものですが、使い方を誤ればリスクにもなり得ます。自身の健康状態を正しく把握し、必要であれば専門家のアドバイスを求める姿勢が何よりも重要です。

グリシンを多く含む食品

グリシンはサプリメントで手軽に補給できますが、日々の食事から摂取することも健康維持の基本です。どのような食品にグリシンが豊富に含まれているかを知ることで、よりバランスの取れた栄養摂取が可能になります。ここでは、グリシンを多く含む食品を「動物性食品」と「植物性食品」に分けてご紹介します。

以下の表は、主な食品の可食部100gあたりのグリシン含有量の目安です。

| 分類 | 食品名 | グリシン含有量(100gあたり) |

|---|---|---|

| 動物性食品 | ゼラチン | 約23,000mg (23g) |

| 豚皮(スルメ状) | 約11,000mg (11g) | |

| 豚足 | 約3,600mg (3.6g) | |

| 牛すじ | 約3,400mg (3.4g) | |

| エビ(干しエビ) | 約3,400mg (3.4g) | |

| ホタテ(貝柱) | 約2,000mg (2.0g) | |

| カニ(ズワイガニ) | 約1,600mg (1.6g) | |

| 鶏軟骨 | 約1,600mg (1.6g) | |

| 豚肉(ロース) | 約1,000mg (1.0g) | |

| 牛肉(もも) | 約900mg (0.9g) | |

| 植物性食品 | 高野豆腐(乾) | 約2,600mg (2.6g) |

| 大豆(国産・乾) | 約2,200mg (2.2g) | |

| きな粉 | 約2,100mg (2.1g) | |

| 落花生(乾) | 約1,600mg (1.6g) | |

| カシューナッツ | 約1,300mg (1.3g) | |

| アーモンド(乾) | 約1,200mg (1.2g) |

参照:日本食品標準成分表2020年版(八訂)

動物性食品

動物性食品、特に結合組織や皮の部分にグリシンは豊富に含まれています。

エビ・ホタテなどの魚介類

エビ、ホタテ、カニ、イカなどの魚介類は、グリシンの優れた供給源です。これらの食材が持つ独特の「甘み」や「うまみ」の一部は、グリシンによるものだと言われています。特に、うまみが凝縮された干しエビなどには非常に多くのグリシンが含まれています。ホタテの貝柱やカニの身も、良質なタンパク質とともにグリシンを摂取できる優れた食品です。

牛肉・豚肉などの肉類

牛肉や豚肉、鶏肉といった日常的に食べる肉類にもグリシンは含まれていますが、特に含有量が多いのは牛すじや豚足、鶏の皮や軟骨といった部位です。これらの部位にはコラーゲンが豊富に含まれており、コラーゲンの主成分がグリシンであるためです。煮込み料理などでこれらの部位を柔らかく調理すると、効率的にグリシンを摂取できます。

ゼラチン

動物性食品の中で、グリシンの含有量が突出して多いのがゼラチンです。ゼラチンは、動物の皮や骨に含まれるコラーゲンを加熱して抽出したもので、その成分の約3分の1がグリシンです。粉ゼラチンを使えば、ゼリーやムース、ババロアといったデザートや、スープや煮込み料理のとろみ付けに活用することで、手軽に大量のグリシンを食事に取り入れることができます。

植物性食品

ベジタリアンやヴィーガンの方でも、植物性食品からグリシンを摂取することが可能です。

大豆・高野豆腐などの大豆製品

大豆は「畑の肉」と呼ばれる通り、タンパク質が豊富な植物であり、グリシンの含有量も高いです。特に、大豆を凍結・乾燥させて作る高野豆腐は、水分が抜けて栄養が凝縮されているため、非常に優れたグリシンの供給源となります。その他、きな粉や納豆、豆腐といった大豆製品を日常的に食事に取り入れることで、植物性タンパク質と同時にグリシンも補給できます。

ナッツ類

落花生やカシューナッツ、アーモンドといったナッツ類も、グリシンを含む植物性食品です。おやつやサラダのトッピングとして手軽に取り入れられるのが魅力です。ただし、ナッツ類は脂質も多くカロリーが高めなので、食べ過ぎには注意が必要です。

食事から3g(3,000mg)のグリシンを摂取するのは、なかなか大変なことです。例えば、含有量の多い豚足でも約100g、ホタテの貝柱なら150g程度を毎日食べる必要があります。そのため、日常の食事でグリシンを意識しつつ、睡眠改善を明確な目的とする場合はサプリメントを補助的に活用するのが、現実的で効果的なアプローチと言えるでしょう。

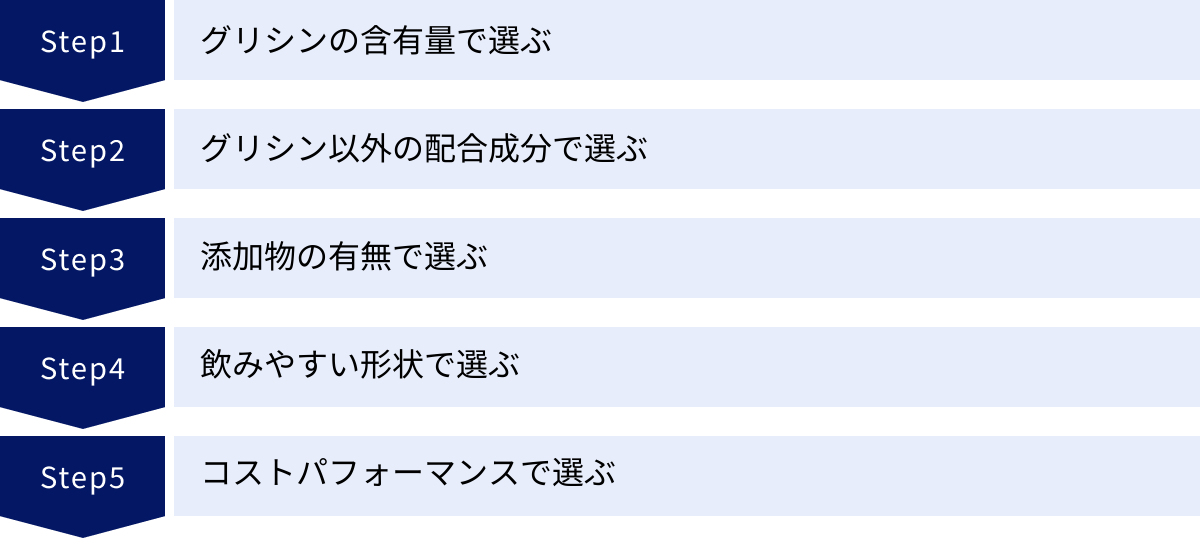

グリシンサプリメントの選び方

食事だけで十分な量のグリシンを摂取するのが難しい場合、サプリメントの活用は非常に有効な選択肢です。しかし、市場には多種多様なグリシンサプリメントが出回っており、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、自分に合ったサプリメントを選ぶための5つのポイントを解説します。

グリシンの含有量で選ぶ

最も重要なチェックポイントは、1回あたりのグリシンの含有量です。

前述の通り、睡眠の質の改善を目的とする場合の推奨摂取量は1日3g(3,000mg)です。サプリメントを選ぶ際は、まず製品の成分表示を確認し、1回の摂取でこの量を満たせるかどうかをチェックしましょう。

製品によっては、1回あたりの含有量が1g(1,000mg)程度と少ないものもあります。その場合、推奨量を摂取するためには複数回に分けたり、一度に多くの量を飲んだりする必要があり、手間がかかったりコストパフォーマンスが悪くなったりする可能性があります。

「1スティックで3,000mg」「付属スプーン1杯で3,000mg」のように、1回で推奨量をきっちり摂取できる製品は、管理がしやすく継続しやすいため、初心者の方には特におすすめです。

グリシン以外の配合成分で選ぶ

グリシン単体のサプリメントもあれば、他の成分と組み合わせた複合タイプのサプリメントもあります。自分の悩みや目的に合わせて、グリシン以外の配合成分にも注目してみましょう。

- L-テアニン: 緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、リラックス効果をもたらし、脳波のα波を増やす働きがあります。ストレスや緊張で寝付けない方には、グリシンとの相乗効果が期待できます。

- GABA(ギャバ): 脳内の興奮を鎮める抑制性の神経伝達物質です。不安感が強い方や、考え事が多くて頭が冴えてしまう方におすすめの組み合わせです。

- トリプトファン: 体内でセロトニン(精神安定)やメラトニン(睡眠ホルモン)に変換される必須アミノ酸です。体内時計のリズムを整えたい場合に役立ちます。

- ビタミン・ミネラル類: 特に、神経伝達物質の合成に関わるビタミンB群や、筋肉の弛緩を助けるマグネシウムなどが配合されている製品もあります。

自分の睡眠の悩みが「ストレス」なのか「体内時計の乱れ」なのかなどを考え、それに合ったサポート成分が配合されている製品を選ぶと、より高い効果が期待できるかもしれません。

添加物の有無で選ぶ

サプリメントには、品質を安定させたり、飲みやすくしたりするために、様々な添加物が使用されていることがあります。

- 甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど): 粉末タイプで味を調えるために使用されます。

- 香料: 飲みやすい香りをつけるために使用されます。

- 着色料: 見た目を良くするために使用されます。

- 賦形剤(ふけいざい): カプセルやタブレットを成形するために必要な成分です。

これらの添加物は、国が定めた安全基準内で使用されていますが、健康志向の強い方や、特定の添加物を避けたい方は、「無添加」「保存料・着色料不使用」といった表示がある製品を選ぶと良いでしょう。特に、グリシン100%の原末(粉末)タイプは、添加物が一切含まれていないものが多く、純粋にグリシンだけを摂取したい方に適しています。

飲みやすい形状で選ぶ

サプリメントは毎日継続してこそ効果が期待できるものです。そのため、自分が続けやすい形状の製品を選ぶことが非常に重要です。グリシンサプリメントには、主に「粉末タイプ」と「カプセル・タブレットタイプ」があります。

粉末タイプ

- メリット:

- 吸収が比較的速い。

- 1回で多くの量を摂取しやすい(3gなど)。

- 量を細かく調整できる。

- 水やぬるま湯に溶かして飲むため、錠剤を飲み込むのが苦手な人でも摂取しやすい。

- デメリット:

- 持ち運びにかさばることがある。

- グリシン特有の甘みが苦手な場合がある。

- 毎回溶かす手間がかかる。

カプセル・タブレットタイプ

- メリット:

- 味がしないため、味覚に左右されずに飲める。

- 計量の必要がなく、手軽に摂取できる。

- 持ち運びに便利。

- デメリット:

- 1回に飲む粒数が多くなることがある(例:3g摂取するために10粒など)。

- 粉末タイプに比べて吸収が穏やか。

- 大きなカプセルやタブレットを飲み込むのが苦手な人には不向き。

自分のライフスタイルや好みに合わせて、無理なく続けられる形状を選びましょう。

コストパフォーマンスで選ぶ

サプリメントは継続することが前提となるため、価格も重要な選定基準です。単純な製品価格だけでなく、「1日あたりのコスト」を算出して比較することをお勧めします。

計算方法は「製品価格 ÷ 内容量(日数分)」です。例えば、3,000円で30日分の製品なら、1日あたり100円となります。大容量の製品や、定期購入割引などを利用すると、1日あたりのコストを抑えられる場合があります。

安さだけを追求するのではなく、含有量や品質とのバランスを考え、自分が納得して続けられる価格帯の製品を選ぶことが、長期的な健康投資に繋がります。

おすすめのグリシンサプリ5選

市場には数多くのグリシンサプリメントが存在しますが、ここでは知名度や実績、特徴の異なる製品を5つ厳選してご紹介します。各製品の公式サイトの情報を基に、客観的な特徴をまとめました。サプリメント選びの参考にしてください。

| 製品名 | メーカー | 主な特徴 | 形状 | グリシン含有量(1日目安) | 内容量・価格(目安) |

|---|---|---|---|---|---|

| グリナ | 味の素株式会社 | 機能性表示食品。グリシン3,000mg配合。深い眠り、すっきりとした目覚めをサポート。スティックタイプで携帯に便利。 | 粉末 | 3,000mg | 30本入 / 約5,560円 |

| グリシン プレミアム | 株式会社ファイン | グリシン3,000mgに加え、GABA100mg、L-トリプトファン50mg、L-テアニン50mgを配合。複合的なアプローチが特徴。 | 粉末 | 3,000mg | 30本入 / 約1,980円 |

| グリシン | 株式会社DHC | グリシン3,000mgに加え、リラックス成分のL-テアニン50mg、GABA10mgを配合。飲みやすいグレープフルーツ風味。 | 粉末 | 3,000mg | 30本入 / 約2,052円 |

| グリシン | オリヒロプランデュ株式会社 | グリシン4,000mgと高配合。さらにGABA50mg、L-テアニン50mg、L-トリプトファン50mgを配合。コストパフォーマンスに優れる。 | 粉末 | 4,000mg | 30本入 / 約1,490円 |

| グリシン | NOW Foods | グリシン100%のピュアパウダー。添加物を含まない。付属スプーンで量を自由に調整可能。大容量でコストパフォーマンスが高い。 | 粉末 | 1,000mg(ティースプーン1/4杯)〜3,000mg(ティースプーン3/4杯) | 454g / 約2,500円 |

※価格は2024年5月時点の公式サイトまたは主要オンラインストアの情報を基にした参考価格であり、変動する可能性があります。

① 味の素 グリナ

「グリナ」は、食品メーカー大手の味の素株式会社が長年のアミノ酸研究を基に開発した機能性表示食品です。グリシンが睡眠にもたらす効果に着目し、その研究をリードしてきたパイオニア的存在の製品と言えます。

最大の特徴は、「すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上(熟眠感の改善、睡眠リズムの改善)や、起床時の爽快感のあるよい目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の軽減、作業効率の向上に役立つ」という機能性が消費者庁に届け出されている点です。科学的根拠に基づいた信頼性を重視する方にとって、大きな安心材料となるでしょう。

1回分が個包装のスティックタイプになっており、1本に推奨量であるグリシン3,000mgが正確に含まれています。旅行や出張先にも手軽に持ち運べる利便性も魅力です。

参照:味の素株式会社 公式サイト

② ファイン グリシン プレミアム

株式会社ファインが販売する「グリシン プレミアム」は、グリシンに加えて他の主要な睡眠サポート成分をバランス良く配合している点が特徴です。

1本あたりにグリシン3,000mgを主軸としながら、リラックス効果のあるGABA(100mg)とL-テアニン(50mg)、そしてセロトニンやメラトニンの材料となるL-トリプトファン(50mg)を加えています。様々な角度から睡眠の悩みにアプローチしたい、一つの製品で複数の成分を試してみたいという方に適しています。レモン風味で飲みやすく仕上げられており、コストパフォーマンスの高さも人気の理由です。

参照:株式会社ファイン 公式サイト

③ DHC グリシン

化粧品や健康食品で広く知られる株式会社DHCの「グリシン」は、手軽に試しやすい価格設定が魅力です。

こちらも1本でグリシン3,000mgを摂取でき、さらにサポート成分としてL-テアニン(50mg)とGABA(10mg)を配合しています。さっぱりとしたグレープフルーツ風味で、グリシン特有の甘みが苦手な方でも飲みやすいように工夫されています。初めてグリシンサプリを試す方や、信頼できる大手メーカーの製品をリーズナブルに始めたいという方におすすめです。

参照:株式会社DHC 公式サイト

④ オリヒロ グリシン

健康食品メーカーのオリヒロプランデュ株式会社が提供する「グリシン」は、含有量とコストパフォーマンスを両立させた製品です。

1日の目安量として、一般的な3,000mgを上回るグリシン4,000mgを配合。さらに、GABA(50mg)、L-テアニン(50mg)、L-トリプトファン(50mg)といったサポート成分も含まれており、非常に充実した内容となっています。より多くのグリシンを摂取したい方や、日々のコストを抑えながら複合的なサプリを続けたい方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

参照:オリヒロプランデュ株式会社 公式サイト

⑤ NOW Foods グリシン

アメリカの大手サプリメントメーカーであるNOW Foods(ナウフーズ)の「グリシン」は、添加物を一切含まない100%ピュアパウダーであることが最大の特徴です。

甘味料や香料などが添加されていないため、グリシンそのものの効果を試したい方や、添加物を避けたい方に最適です。大容量のボトルに入っており、付属のスプーン(ティースプーン1/4杯で約1,000mg)を使って、自分に合った量を細かく調整できます。1日3,000mg摂取したとしても、1ボトルで数ヶ月分となり、1日あたりのコストを大幅に抑えられる点も大きなメリットです。

参照:NOW Foods 公式サイト

他の睡眠サポート成分との違い

グリシンの他にも、睡眠の質をサポートするとされる成分はいくつか存在します。代表的なものとして「L-テアニン」「GABA(ギャバ)」「トリプトファン」が挙げられます。これらの成分とグリシンは、それぞれ異なるアプローチで睡眠に働きかけます。違いを理解することで、自分の悩みに最も適した成分を選ぶことができます。

| 成分名 | 主な作用メカニズム | 特に期待できる効果 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| グリシン | 深部体温の低下、脳の興奮鎮静 | スムーズな入眠、深い睡眠の増加、中途覚醒の減少 | 寝付きが悪い、眠りが浅い、夜中に目が覚める |

| L-テアニン | 脳波α波の増加、リラックス効果 | 緊張や不安の緩和、入眠前のリラックス | ストレスや考え事で頭が冴えて眠れない |

| GABA | 直接的な脳の興奮抑制 | 精神的な興奮やイライラの鎮静 | 精神的な高ぶりや不安感が強く、リラックスできない |

| トリプトファン | セロトニン・メラトニンの材料となる | 体内時計の調整、気分の安定 | 生活リズムが不規則、気分の落ち込みがある |

L-テアニンとの違い

L-テアニンは、緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、リラックス効果で知られています。L-テアニンの最大の特徴は、脳波の中でもリラックス状態の時に現れる「α波」を増加させる働きがあることです。

- グリシン: 「眠りに入る体を作る」のが得意です。深部体温を直接下げることで、生理的に眠りやすい状態へと導きます。睡眠の「質」そのもの、特に深い眠りを増やすことに直接的にアプローチします。

- L-テアニン: 「眠る前の心を作る」のが得意です。ストレスや緊張で高ぶった神経を鎮め、心身をリラックス状態に導くことで、間接的に寝付きを良くします。日中のストレス緩和にも効果が期待できます。

つまり、体のメカニズムに働きかけるのがグリシン、心の状態に働きかけるのがL-テアニン、と大別できます。両方を組み合わせることで、心身両面から入眠をサポートする相乗効果が期待できます。

GABA(ギャバ)との違い

GABA(Gamma-Aminobutyric Acid、γ-アミノ酪酸)は、脳内に存在する主要な抑制性神経伝達物質です。その役割は、神経細胞の過剰な興奮を直接的に抑え、脳にブレーキをかけることです。

- グリシン: 抑制性神経伝達物質としての働きも持ちますが、睡眠への効果としては「深部体温の低下」作用が非常にユニークで強力です。体の物理的な変化を促すアプローチが特徴です。

- GABA: 脳の興奮を直接シャットダウンするようなイメージです。アクセルを踏みすぎている状態(興奮状態)を、直接的に抑え込みます。ストレスによるイライラや不安感など、精神的な高ぶりを鎮める効果に優れています。

グリシンとGABAは、どちらも脳の興奮を鎮めるという点では共通していますが、グリシンには深部体温コントロールというもう一つの強力な武器があります。より包括的に睡眠の質を上げたい場合はグリシン、特に精神的な興奮が不眠の原因である場合はGABAが有効な選択肢となります。

トリプトファンとの違い

トリプトファンは、体内で合成できない必須アミノ酸の一つです。トリプトファンの睡眠への関与は、他の成分とは異なり、間接的なものです。

- グリシン: 摂取後、比較的速やかに血中濃度が上がり、直接的に深部体温の低下や脳の興奮鎮静に作用します。即効性が期待できる成分と言えます。

- トリプトファン: 体内に取り込まれた後、日中は脳内で「セロトニン」という精神を安定させる神経伝達物質に変換されます。そして、夜になり暗くなると、そのセロトニンを材料にして「メラトニン」という睡眠ホルモンが生成されます。

つまり、トリプトファンは睡眠ホルモンの「材料」を補給する役割です。体内時計のリズムを整え、自然な眠りを促す土台作りに貢献します。生活リズムが乱れがちな方や、日中の気分の落ち込みも気になる方にはトリプトファンが、より直接的に「今夜の眠り」を改善したい方にはグリシンが適していると言えるでしょう。

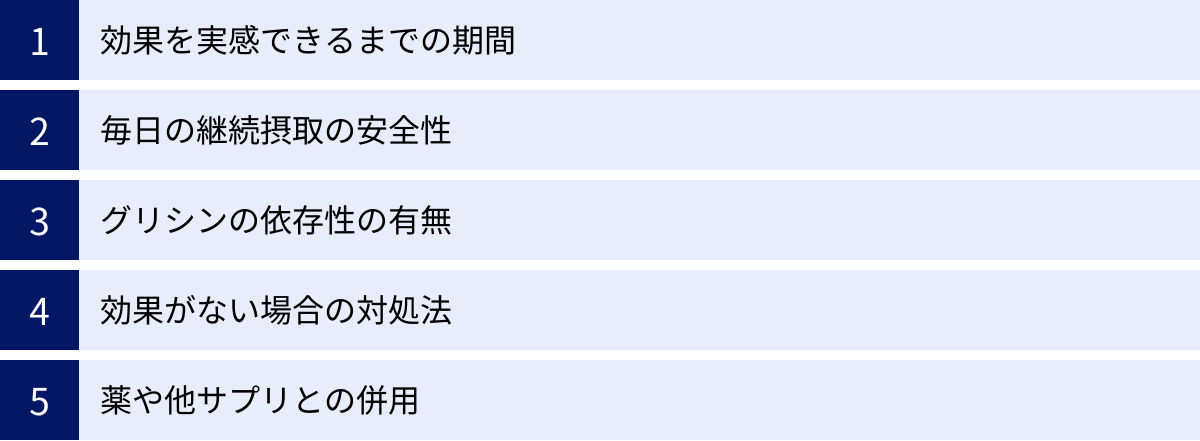

グリシンに関するよくある質問

最後に、グリシンに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

効果はいつから実感できますか?

効果を実感するタイミングには、大きな個人差があります。

グリシンの作用機序から考えると、摂取したその日の夜から「寝付きが良くなった」「いつもより深く眠れた気がする」といった変化を感じる方も少なくありません。特に、深部体温の低下作用は比較的速やかに現れるため、入眠に関する効果は体感しやすい傾向にあります。

一方で、数日間から数週間、継続して摂取することで、徐々に睡眠の質が安定し、朝の目覚めの良さや日中の疲労感の軽減といった効果を実感する方もいます。不眠の原因や体質、生活習慣によって効果の現れ方は様々なので、すぐに効果が出ないからといって諦めず、まずは1ヶ月程度を目安に継続してみることをお勧めします。

毎日飲み続けても問題ありませんか?

はい、推奨量を守る限り、毎日継続して摂取しても基本的に問題ありません。

グリシンは医薬品ではなく、体内で作られるアミノ酸であり、食品にも含まれる安全性の高い成分です。睡眠薬のように依存性や耐性(だんだん効かなくなること)が形成されるリスクは極めて低いとされています。

むしろ、睡眠の質を安定させるためには、毎日決まった時間に摂取し、生活リズムの一部として習慣化することが効果的です。ただし、前述の通り、過剰摂取は胃腸症状を引き起こす可能性があるため、1日3gという目安量を守ることが大切です。

グリシンに依存性はありますか?

いいえ、グリシンに医薬品の睡眠薬のような身体的・精神的な依存性はありません。

睡眠薬は、脳の機能を強制的に抑制することで眠りを誘発するため、連用によって薬なしでは眠れないという依存状態に陥ることがあります。

一方、グリシンは、深部体温の低下を促したり、脳の興奮を穏やかに鎮めたりといった、体が本来持っている生理的な睡眠の仕組みをサポートする働きをします。そのため、摂取を中断したからといって、急激な不眠(反跳性不眠)が起こるようなことは考えにくいです。安心して利用できる睡眠サポート成分の一つと言えます。

グリシンを飲んでも効果がない場合はどうすれば良いですか?

グリシンを一定期間試しても効果が感じられない場合、いくつかの原因が考えられます。以下の点を確認し、対策を検討してみましょう。

- 不眠の根本原因が他にある: ストレス、うつ病、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群など、他の疾患が不眠の原因となっている場合があります。いびきがひどい、日中の眠気が異常に強い、脚に不快感があるなどの症状がある場合は、一度専門の医療機関を受診することをお勧めします。

- 生活習慣の問題: 就寝前のスマートフォン操作、カフェインやアルコールの摂取、不規則な食事時間など、睡眠の質を低下させる生活習慣が改善されていない場合、グリシンの効果が相殺されてしまうことがあります。まずは基本的な生活習慣を見直すことが重要です。

- 他の成分を試してみる: あなたの不眠の原因が、グリシンが得意とする分野(深部体温の低下など)ではない可能性もあります。例えば、ストレスや不安が強い場合はL-テアニンやGABAを試すなど、他の睡眠サポート成分に切り替えてみるのも一つの方法です。

- 摂取量やタイミングの見直し: 推奨量を守っているか、就寝の30分~1時間前に摂取しているかなど、基本的な飲み方を再確認してみましょう。

薬や他のサプリメントと一緒に飲んでも大丈夫ですか?

薬を服用中の方は、必ず事前に医師または薬剤師に相談してください。

特に、睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬などの精神神経系に作用する薬との併用は、作用を過度に強めてしまう可能性があるため、自己判断での摂取は非常に危険です。

他の健康食品やサプリメントとの併用については、成分が重複していないかなどを確認する必要があります。例えば、複数の製品からGABAを摂取してしまうと、過剰摂取になる可能性があります。不明な点があれば、販売元の相談窓口や、薬剤師、管理栄養士などの専門家に相談することをお勧めします。安全を最優先し、専門家の意見を仰ぐことが賢明です。